Keine Sorge, Ihr Gerät hat keinen Virus gefangen, das sind bloss mittelalterliche Abkürzungen. Versuchen Sie doch, sie aufzulösen. Die Lösung wartet am Schluss dieser Story nach den Quellenangaben auf Sie.

Die Leser, die es bis hierhin geschafft haben, heisse ich nun herzlich willkommen zu dieser Story über die Herstellung und Beschaffenheit von mittelalterlichen Handschriften. Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Was ist eine Handschrift?

Heute versteht man unter dem Begriff Handschrift oder Manuskript häufig einen ersten Entwurf eines Textes. Das ist hier ebenso wenig gemeint wie das individuelle Schreibbild einer Handschrift. Das war im Mittelalter nicht wirklich ein Thema, doch darauf komme ich später noch zu sprechen. In dieser Story sind Handschriften Texte, die von Hand geschrieben wurden, ohne maschinelle Hilfe eines Computers, einer Schreibmaschine oder einer Druckerpresse, und genau das fasziniert mich an mittelalterlichen Handschriften: die Erkenntnis, dass Text so wichtig ist, dass er es wert ist, enorm viel Zeit aufzuwenden, um ihn zu erzeugen. Heute müssen wir nicht einmal mehr mechanische Knöpfe drücken. Wir haben magische Oberflächen, die im Sekundentakt neue Texte erscheinen lassen, wenn wir sie mit den Fingern nur berühren. Die Chancen stehen hoch, dass auch mein Text gerade auf so einem Gerät dargestellt wird. Mein Ziel ist es, mit dieser Story die Schönheit von Text hervorzuheben.

Die dringendste Frage, die sich mir stellte, war: «Warum tut man sich das an?» Das Christentum ist eine Schriftreligion und da Gottes Wort über die Schrift zum Menschen gelangt, ist sie an sich schon fast heilig. Das erklärt aber nur, warum man religiöse Texte geschrieben und abgeschrieben hat. Es erklärt nicht, warum es so eine Pracht wie die Manessische Liedersammlung gibt. Immerhin kam die Menschheit Tausende von Jahren auch mit mündlicher Erzählung aus. Was waren das für Menschen, die in mühevoller Detailarbeit ein ganzes Buch mit Liedtexten füllten?

Das Evangelium Longum in der Stiftsbibliothek St. Gallen wird durch Gold, Edelsteine und eine geschnitzte Elfenbeinplatte geschmückt. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 53, Vorderseite. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0053

Das Evangelium Longum in der Stiftsbibliothek St. Gallen wird durch Gold, Edelsteine und eine geschnitzte Elfenbeinplatte geschmückt. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 53, Vorderseite. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0053

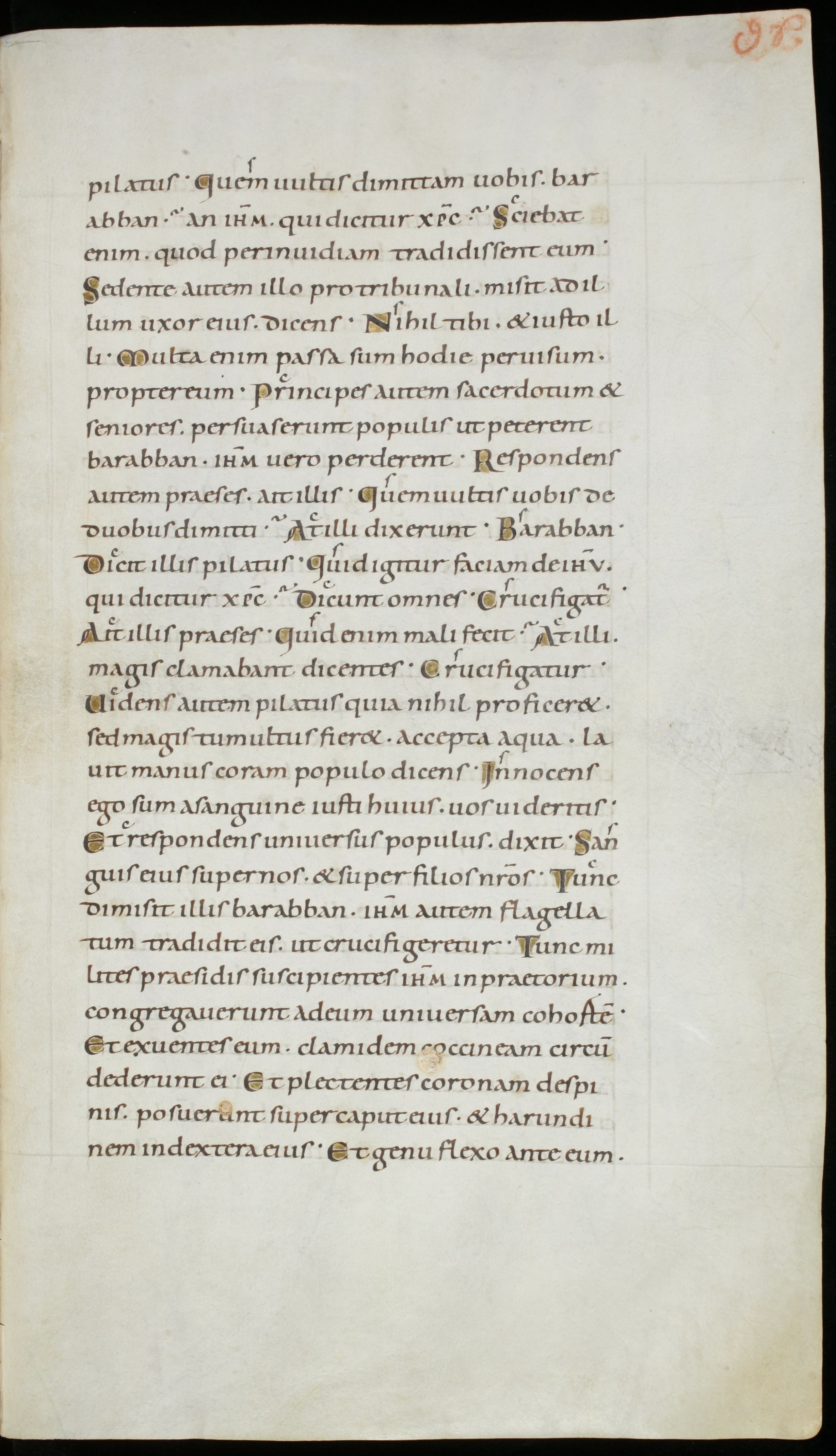

Seite 96 im Evangelium Longum wirkt viel bescheidener und besitzt eine faszinierende eigene Schönheit. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 53, p. 96. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0053

Seite 96 im Evangelium Longum wirkt viel bescheidener und besitzt eine faszinierende eigene Schönheit. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 53, p. 96. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0053

Ich fange im Frühmittelalter an, also ungefähr zwischen dem fünften und dem elften Jahrhundert. Handschriften wurden in der Regel in eigens dafür eingerichteten Werkstätten, den Skriptorien, gefertigt, die sich fast ausschliesslich in Klöstern befanden. Klöster hatten offensichtliche Gründe Bibeln und Gebetsbücher zu besitzen. Aber auch andere Texte wurden verfasst und kopiert. Traktate über lateinische Grammatik verschiedener Autoren wurden in allen Teilen des Kontinents kopiert, sowie Texte der antiken Meister wie Vergil und Cicero. Die Logik dahinter leuchtet ein: Wer die Bibel auf Latein lesen und verstehen will, muss Latein lernen und üben. Solche nicht explizit christlichen Texte wurden also vor allem als Schultexte genutzt. In Klosterskriptorien wurden jedoch nur die klostereigenen Bibliotheken vergrössert.

Die einzelnen Arbeitsschritte, die in einem Skriptorium zum Zug kommen werden in dieser Zeichnung dargestellt. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.5, f. 6v. urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025604

Die einzelnen Arbeitsschritte, die in einem Skriptorium zum Zug kommen werden in dieser Zeichnung dargestellt. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.5, f. 6v. urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025604

Im späteren Mittelalter entstanden Werkstätten, deren Hauptaufgabe nicht die Vergrösserung der eigenen Bibliothek war, sondern das Erfüllen externer Aufträge. Ein Beispiel für ein Buch, das wahrscheinlich in solch einer Werkstatt entstanden ist, ist der Codex Manesse. Um das Jahr 1300 wünschte sich der Zürcher Liedersammler Rüdiger Manesse ein Buch, um seine Liedersammlung festzuhalten und zu erweitern. Die Seiten sollten reich verziert und bemalt werden; man musste seinen Reichtum ja irgendwie zur Schau stellen! Solch ein Werk konnte nur von Profis hergestellt werden, da allein die Materialien schwierig herzustellen waren, geschweige denn die Schrift und die Malereien. Wo sich das Skriptorium befand und ob es sich dabei um eine klösterliche Mönchs- oder Nonneninstitution oder aber um eine weltliche Werkstatt handelte, ist im Falle dieser Prachthandschrift heute umstritten. Fest steht jedoch: das Skriptorium befand sich im Raum Zürich. Meine Kollegin Laura Stahlhut befasst sich genauer mit diesem Thema in ihrer Story Zürcher Nonnen und das überflüssige Gelenk.

Das Pergament

Als ich noch ein Kind war, standen die Harry Potter-Bücher im Zenith ihrer Beliebtheit. An der Schule für Hexerei und Zauberei Hogwarts, so J. K. Rowling, benutzt man Pergament eigentlich jeden Tag und praktisch überall und für jeden Zweck. Prüfungen? Pergament. Hausaufgaben? Pergament. Magische Verträge, die einen Vertragsbrecher automatisch ausfindig machen? Pergament. Notizzettel mit lustigen Zeichnungen, die im Schulzimmer heimlich herumgereicht werden? Genau, Pergament.

Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich meine Eltern gefragt habe, was denn Pergament sei, und ich kann mich auch noch gut an den Schock erinnern, den ich durch ihre Antwort erleiden musste:

«Ja, das ist so die Haut von einem Tier, die irgendwie verarbeitet wird und dann kann man darauf schreiben.»

In meinem Kopf spielten sich sofort all die Szenen ab, die zeigten, wie sorglos die Schüler mit dem Material umgingen. Blätter wurden zerrissen, zerknittert, verbrannt und vollgekritzelt, als bestünden sie aus einfachem Papier. Ich war sehr froh als ich erfuhr, dass die mittelalterlichen scribes, also Schreiber, genauso über diese Praxis schockiert gewesen wären wie ich als Neunjähriger. Pergament ist aus historischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht ein hochinteressantes Material. Werfen wir nun einen Blick in seine Geschichte.

Tausend Jahre lang war Pergament der wichtigste Beschreibstoff in Europa. Zwischen dem Fall Westroms im fünften Jahrhundert und der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jh. schrieb man auf Pergament. Flüchtige Gedanken, Schreibübungen und Notizen kritzelte man immer noch auf die seit der Antike beliebten Wachstäfelchen. Was jedoch eine gewisse Gültigkeit besass und länger als einige Monate oder Jahre halten sollte, fand seinen Platz auf der getrockneten Tierhaut. Am wichtigsten waren religiöse Texte wie Gebete, Messbücher und natürlich die Heilige Schrift selbst. Jedoch beschränkte sich die Schreibkultur keineswegs auf sakrale Texte, sondern alles, was irgendwie wichtig war: Urkunden, Chroniken, aber auch Lieder und Geschichten.

Im Mittelalter glaubte man, man könne aus den Namen von Dingen deren wahre Bedeutung erahnen. So ist es auch mit dem Pergament. Demnach soll Pergament aus der Stadt Pergamon im heutigen Griechenland stammen. Im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt war Papyrus noch der de facto Standardbeschreibstoff. Dieses wurde aus der Papyruspflanze hergestellt, eine Art Schilfgras, das besonders gut in Ägypten gedeiht. Zu jener Zeit besass Ägypten die grösste und wichtigste Bibliothek der bekannten Welt in ihrer eigenen Stadt Alexandria. Das ging mit hohem Prestige einher, welches sie auf keinen Fall verlieren wollten. Pergamon drohte jedoch genau damit, denn ihre Bibliothek galt als zweitgrösste Bibliothek der Welt und sie wollten es nicht bei Platz zwei belassen. Um den Aufstieg auf den Bibliotheksthron zu verhindern, stellte Ägypten den Export von Papyrus nach Pergamon ein. Da Ägypten so gut wie alleiniger Produzent des Materials war, hatte Pergamon keinen Schreibstoff mehr. Es musste also improvisiert werden. König Eumenes II von Pergamon liess notgedrungen ein bekanntes, aber bis dahin noch nie als Beschreibstoff benutztes Material herstellen, um das Papyrus zu ersetzen. Das Pergament war geboren.

Wie wahrheitsgetreu diese Geschichte ist, ist heute umstritten. Vor allem die Frage, ob Pergament wirklich erst in Pergamon zum ersten Mal zum Schreiben verwendet wurde wird heute stark angezweifelt.

In anderen Teilen Europas war Papyrus bis ins Mittelalter noch der häufigste Beschreibstoff. Papyrus wäre im Idealfall billiger als Pergament; eine Papyruspflanze braucht erheblich weniger Futter als ein Schaf oder ein Schwein. Auch einen Stall braucht sie nicht und, was nicht zu unterschätzen ist, sie wird nie davonrennen! Da das Römische Reich gute Verbindungen zu Ägypten hatte, war der Export gesichert, solange das Reich standhielt. Als jedoch im fünften Jahrhundert das Römische Reich zu Ende ging, musste auch in Europa improvisiert werden. Diesmal lag die Antwort auf der Hand. Pergament hatte zudem noch andere Vorteile. Die Rolle wurde vermehrt ersetzt durch eine neue Buchform, nämlich durch den sogenannten «Codex» oder — auf gut Deutsch gesagt — das Buch. Pergament ist biegsam und eignet sich dadurch viel besser zur Codexherstellung als das spröde Papyrus, da die Blätter in der Mitte gefaltet und zusammengenäht werden. Zudem erschwerte das feuchte Klima in Europa die Aufbewahrung von Papyri. Pergament war also in allen Punkten besser: Es war langlebiger, günstiger, besser benutzbar. Papyrus hatte ausgedient.

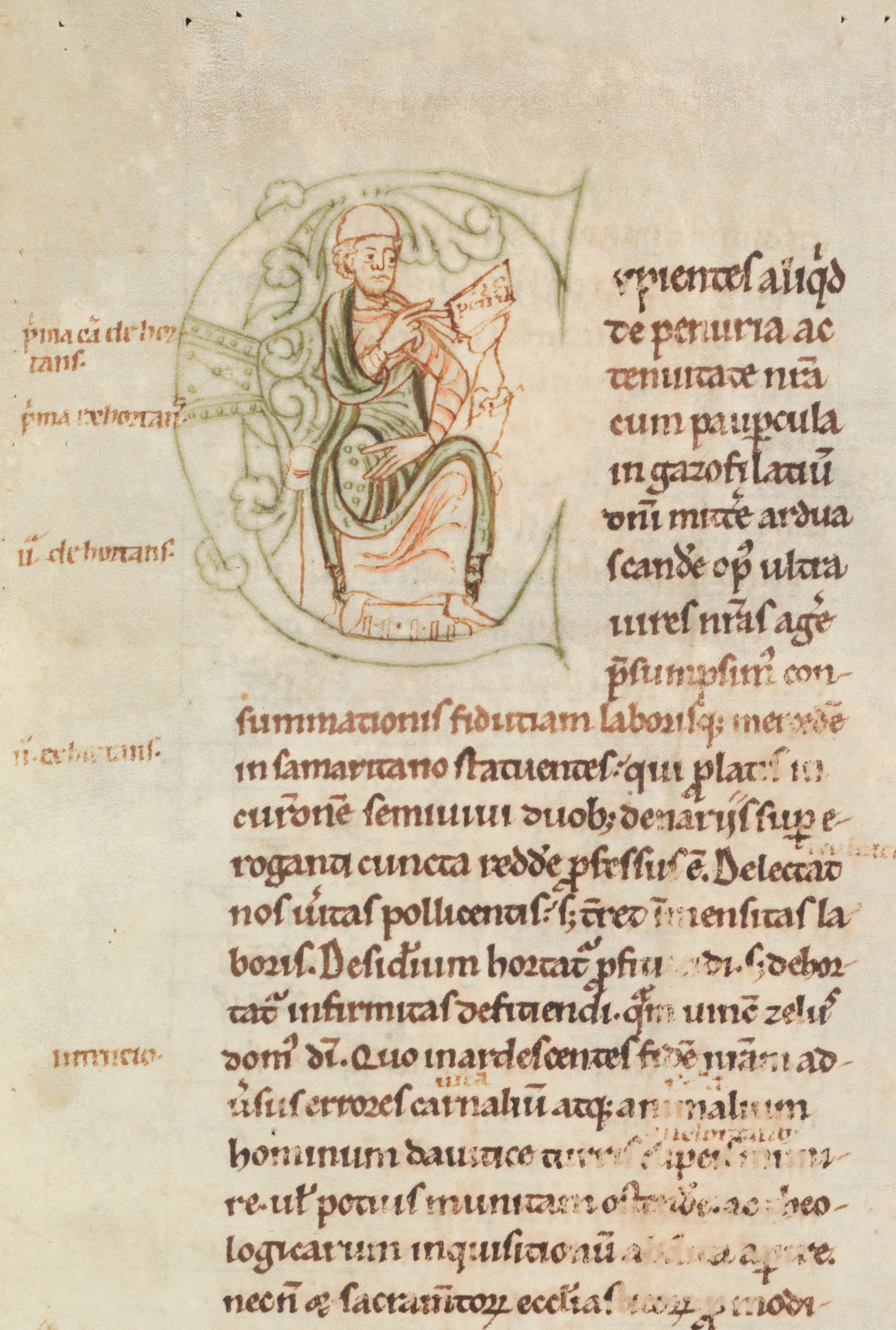

Ein Schreiber sitzt in einer C-Initiale. Solothurn, Zentralbibliothek, Cod. S II 72, f. 1r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbs/SII-0072

Ein Schreiber sitzt in einer C-Initiale. Solothurn, Zentralbibliothek, Cod. S II 72, f. 1r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbs/SII-0072

St. Gallen, Kantonsbibliothek, Vadianische Sammlung, VadSlg Ms. 292, f. 175v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/vad/0292

St. Gallen, Kantonsbibliothek, Vadianische Sammlung, VadSlg Ms. 292, f. 175v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/vad/0292

Der Evangelist Johannes wird hier als Schreiber abgebildet. Utopia, armarium codicum bibliophilorum, Cod. 109, f. 13r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/utp/0109

Der Evangelist Johannes wird hier als Schreiber abgebildet. Utopia, armarium codicum bibliophilorum, Cod. 109, f. 13r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/utp/0109

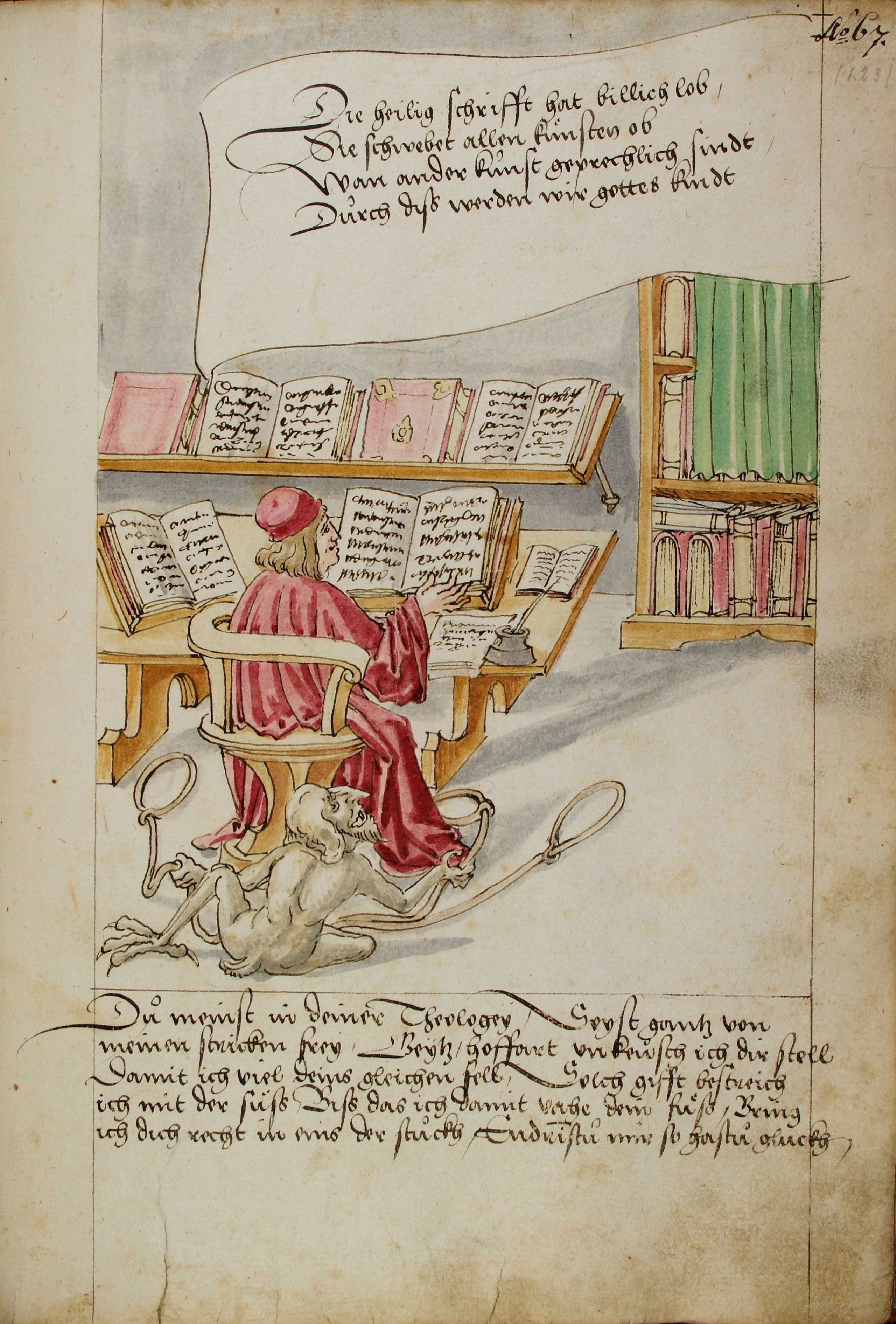

Ein Theologe sitzt vor einer Sammlung geöffneter Bücher. Trogen, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, CM Ms. 13, f. 67r. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/0013

Ein Theologe sitzt vor einer Sammlung geöffneter Bücher. Trogen, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, CM Ms. 13, f. 67r. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/0013

Die Haut wird in einen Rahmen gespannt und die Fleischseite abgeschabt. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.5, f. 6v. urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025604

Die Haut wird in einen Rahmen gespannt und die Fleischseite abgeschabt. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.5, f. 6v. urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025604

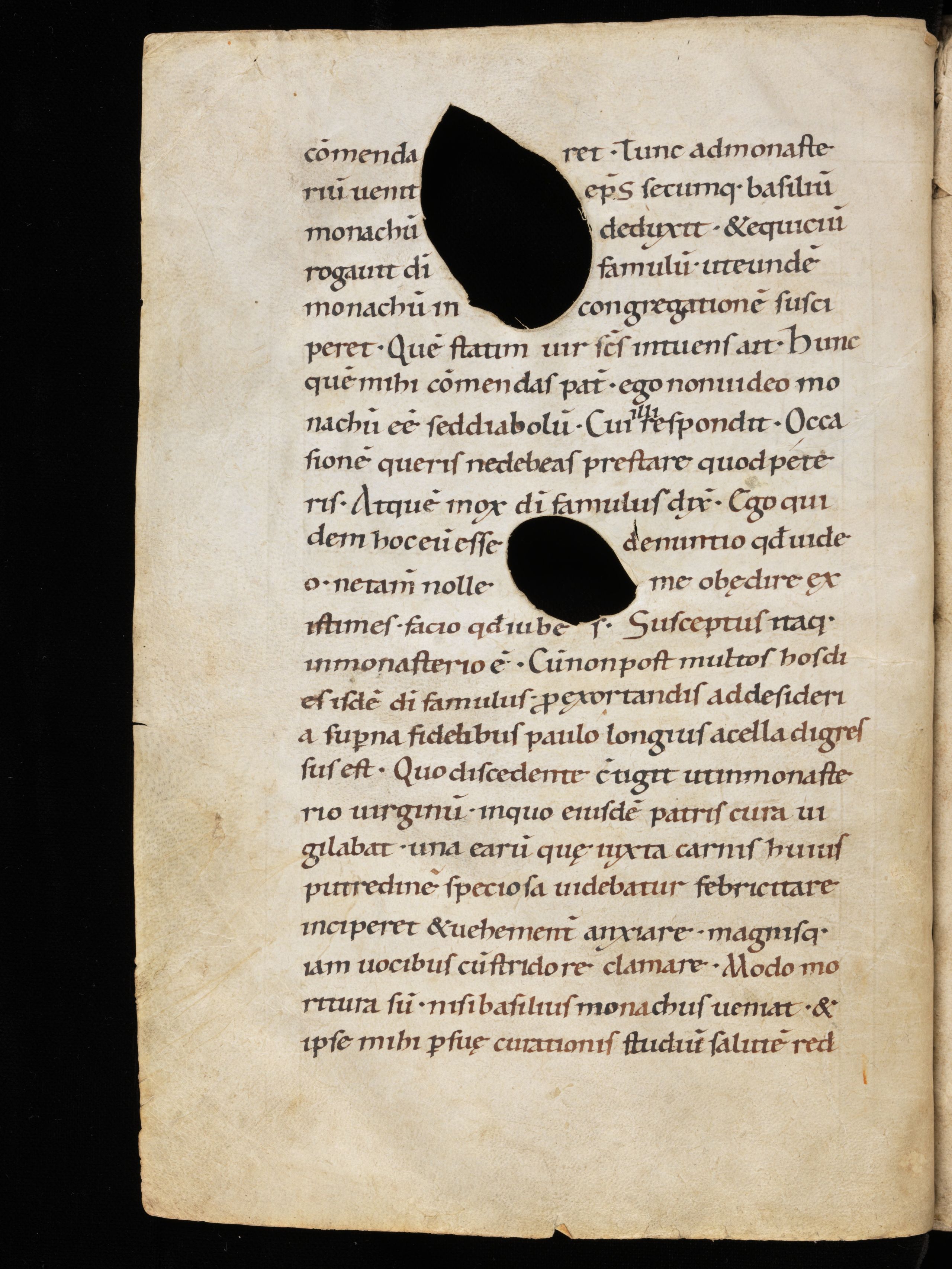

Der Text fliesst um die Löcher im Pergament herum, was bedeutet, dass sie beim Schreiben bereits da waren. St. Gallen, Stiftsarchiv (Abtei Pfäfers), Cod. Fab. XI, f. 3v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/ssg/0011

Der Text fliesst um die Löcher im Pergament herum, was bedeutet, dass sie beim Schreiben bereits da waren. St. Gallen, Stiftsarchiv (Abtei Pfäfers), Cod. Fab. XI, f. 3v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/ssg/0011

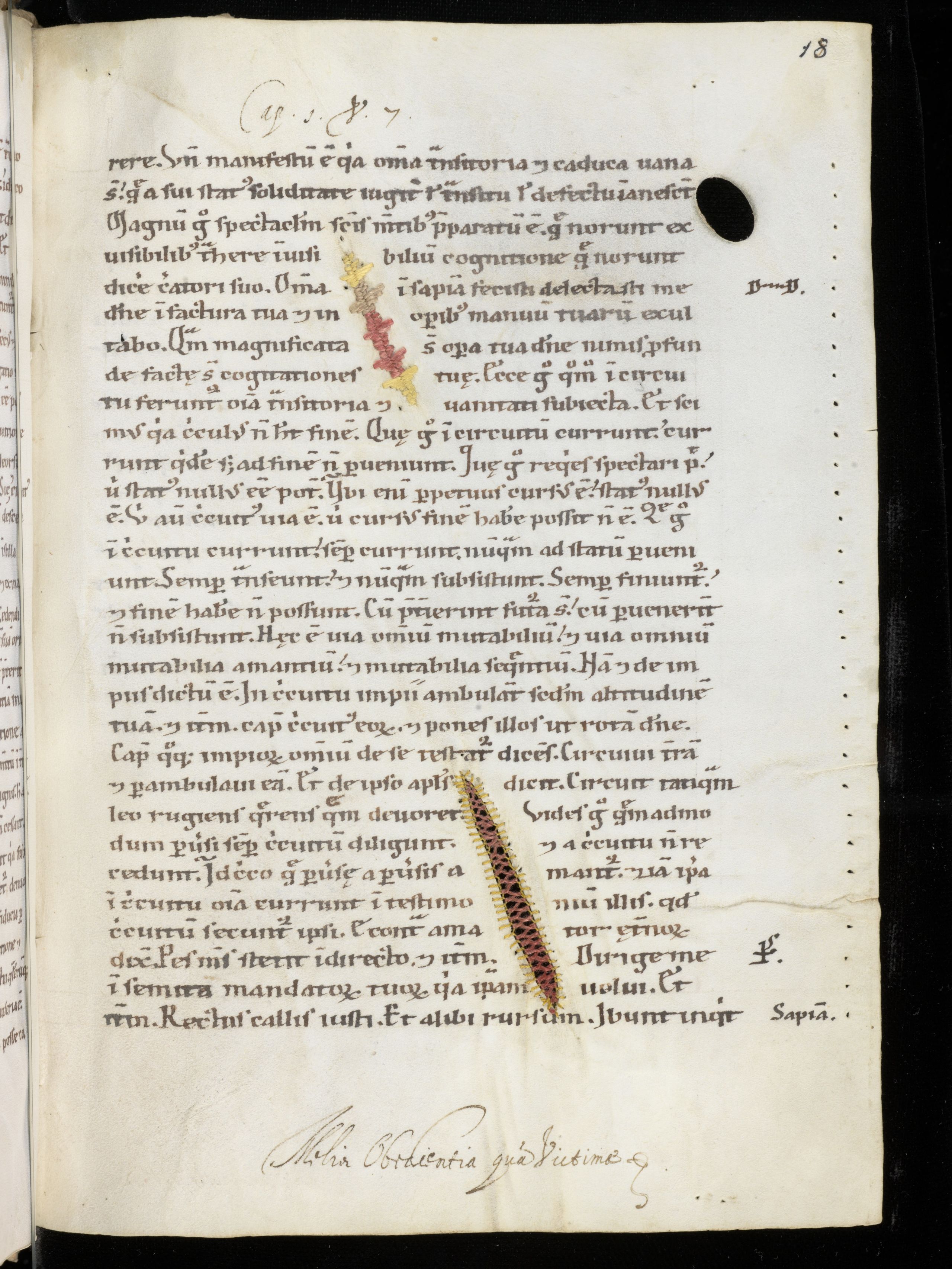

Die Löcher im Pergament wurden mit farbigem Faden zugenäht. Das spart Platz und sieht auch noch hübsch aus. St. Paul in Kärnten, Stiftsbibliothek St., Paul im Lavanttal, 30-1, 18r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/spl/0030-1

Die Löcher im Pergament wurden mit farbigem Faden zugenäht. Das spart Platz und sieht auch noch hübsch aus. St. Paul in Kärnten, Stiftsbibliothek St., Paul im Lavanttal, 30-1, 18r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/spl/0030-1

Pergament wird heute noch nach mittelalterlichen Rezepturen hergestellt. Dazu wird eine Tierhaut zum Teil über einen Monat lang in eine Kalklaugenlösung gelegt. Dadurch löst sich die äusserste Schicht der Haut auf und macht es einfacher, die Haare und das restliche Fleisch zu entfernen. Die Haare entfernt man, indem man die Haut auf einen Bock legt und sie mit einem einfachen Schaber wegkratzt. Das geht dank des Laugenbades ganz leicht.

Die Fleisch- und Fettreste zu entfernen braucht etwas mehr Mühe. Diese werden von der Lauge nicht ganz von der brauchbaren Haut gelöst, was bedeutet, dass sie mit einem scharfen Messer entfernt werden müssen. Die Haut wird in einen Rahmen gespannt und auf beiden Seiten mit einem halbmondförmigen Messer weiter bearbeitet, um diese Fleisch- und Fettreste zu entfernen, aber auch damit beide Seiten etwa die gleiche, erstaunlich papierartige Struktur bekommen. Die Haut wird dann im Verlauf einiger Tage immer weiter gespannt. Dadurch wird das Pergament dünner und grösser, was ideal ist um Bücher daraus zu binden.

Wenn das Pergament fertig getrocknet ist, ist es schon fast gebrauchsfertig. Der letzte Schritt, der Feinschliff mit einem Bimsstein oder einem selbst gemachten «Schleifbrot», wurde meistens vom Schreiber selbst durchgeführt. Er weiss nämlich am besten, wie sich sein Pergament anfühlen muss, damit seine Tinte ihre Eigenschaften optimal entfalten kann.

Bei der Produktion kann natürlich vieles schiefgehen. Ein Tier kann beispielsweise kleine Verletzungen haben, die im Endprodukt grosse Löcher erzeugen können. Wenn man Glück hat, kann man ein kleines Loch stopfen oder zunähen. Wenn es jedoch zu gross wird, ist es irreparabel. Harry Potter würde es wegwerfen, aber im Mittelalter war es viel zu kostbar! Ein Pergamentblatt mit Loch wurde vielleicht nicht gerade für die Heilige Schrift benutzt, doch konnte man anderes gut darauf schreiben. Einfach die kaputte Stelle auslassen und aufpassen, dass man nicht durch das Loch auf den Tisch schreibt!

Me dudum genuit candens onocrotalus albam,

Gutture qui patulo sorbet de gurgite limphas.

Pergo per albentes directo tramite campos

Candentique viae vestigia caerula linquo,

Lucida nigratis fuscans anfractibus arva.

Nec satis est unum per campos pandere callem,

Semita quin potius milleno tramite tendit,

Quae non errantes ad caeli culmina vexit.

Aldhelm von Malmesbury, Aenigma LIX

Ich bin weiss, entwachsen dem schimmernden Pelikan,

Welcher mit offenem Mund das Wasser aus der Quelle schlürft.

Ich wandere zielstrebig durch die hellen Felder

Und hinterlasse dunkle Spuren auf meinem Pfad,

Die leuchtenden Ackerfelder mit meinen schwärzenden Schnörkeln verdunkelnd.

Doch es reicht mir nicht einen schmalen Pfad durch die Felder zu eröffnen

Ja, vielmehr erstreckt sich mein Weg nach tausend Seitenwegen.

Diejenigen, die sich darauf nicht verirren, führen sie zu den Höhen des Himmels!

Dieses Rätsel aus dem 7. Jahrhundert schrieb der angelsächsische Abt, Bischof und Heilige Aldhelm von Malmesbury. Die Lösung lautet:

Die Feder

Das wichtigste Schreibwerkzeug des Mittelalters war die Feder. Wie Aldhelm andeutet, sah man die Feder als geradezu heiliges Werkzeug, da man mit ihr das Wort Gottes festhalten kann. Man könnte die Tinte natürlich von Hand auf die «hellen Felder» übertragen, aber die Nachteile sind wohl offensichtlich. Ein Finger kann nicht so viel Tinte halten und muss oft getunkt werden, er ist viel zu grob, verschwendet kostbaren Platz und überhaupt, stellen Sie sich nur die Sauerei vor! Nein, der Mensch braucht Werkzeuge, und eine einfache Vogelfeder war für diese Aufgabe bestens geeignet.

Wie es heute noch Pergament zu kaufen gibt, werden Schreibfedern aus echten Vogelfedern auch heute noch hergestellt. Tierfreunde können nach der ganzen Geschichte mit den trockengespannten Tierhäuten jedoch aufatmen: Die Vögel, die die Federn für unsere Schriften schenken, werden nicht getötet, denn die in Frage kommenden Federn fallen im Frühling von alleine ab. Ausserdem werden die Schreibeigenschaften der Federn durch das Fliegen verbessert, weshalb Federn von wilden Vögeln sogar bevorzugt werden. Gänse wurden jedoch trotzdem für ihre Federn in Gefangenschaft gehalten. Besser, man hat einen mittelmässigen Kiel auf sicher, als auf einen besseren Kiel zu hoffen, der vielleicht nicht kommt.

Um Kiele schreibfähig zu machen, werden sie zunächst nass gemacht und dann in heissen Sand gesteckt, um sie zu härten und in Form zu schneiden. Jeder Schreiber wird seine eigene Technik gehabt haben. Mit Sicherheit benötigt man ein scharfes Messer, um den Schnitt so glatt wie möglich zu halten, sonst sieht man am Ende noch einen Makel in der Schrift. Beim Evangelium gliche das ja Gotteslästerei! Aber auch bei unreligiösen Texten, wo solche Mäkel theologisch kein Problem dargestellt hätten, wäre eine schlecht geschnittene Feder undenkbar gewesen, denn das Schreiben war ein gelerntes und hoch geschätztes Handwerk, das den Schreiber mit Stolz erfüllte. Eine fehlerhafte Schrift wäre wie ein wackliger Stuhl. Kein Schreiner könnte damit zufrieden sein. Das Federkleid des Kiels wird heute aus ästhetischen Gründen oft intakt belassen. Die Harry Potter-Filme werden da auch ihren Einfluss gehabt haben. Federkleider beeinträchtigen aber die Schreibfähigkeit des Kieles: sie sind viel zu gross, machen das Hinlegen schwieriger, und weil die Federn zum Fliegen gedacht sind, haben sie auch einen beim Schreiben bemerkbaren Luftwiderstand. Aus diesen Gründen sollte man das Federkleid vor dem Schreiben stutzen. Wenn in mittelalterlichen Zeichnungen Federkiele zu erkennen sind, dann meist ohne Federkleid.

Natürlich machten auch mittelalterliche Schreiber ab und zu Fehler. Da Pergament so wertvoll war, wurden Fehler meistens ausgemerzt, und dafür gab es verschiedene Methoden. Die entsprechende Stelle wurde mit Punkten markiert (durchstreichen sieht schliesslich nicht schön aus!) oder sogar mit einem Messer weggekratzt. Da die Feder oft neu geschnitten werden musste, hatte ein Schreiber sowieso immer ein Messer parat. So konnten ganze Pergamentblätter wieder beschreibbar gemacht werden. Ein Beispiel dafür befindet sich auf dem St. Galler Klosterplan aus dem neunten Jahrhundert:

Im 13. Jahrhundert benutzte ein St. Galler Mönch die Rückseite des zu jener Zeit bereits fast 400 Jahre alten Klosterplans um die Vita des heiligen Martins aufzuschreiben. Sie hatte nicht vollständig Platz, also musste für den letzten Teil die Vorderseite hinhalten. Eine Stelle wurde also mit einem Messer freigekratzt. Die Fuktion des weggekratzten Gebäudes ist bis heute unbekannt.

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1092, verso. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/1092

Pellicanus dicor. pro pullis trado meum cor.

Ich heisse Pelikan. Für meine Kinder gebe ich mein Herz hin.

Warum behauptet Aldhelm, die Schreibfeder stamme vom Pelikan, obwohl er als Engländer wahrscheinlich nie einen echten Pelikan gesehen haben dürfte? Der Pelikan war im Mittelalter ein beliebtes Symbol für Christus, da man glaubte, der Pelikan reisse sein eigenes Fleisch auf, um seine Kinder drei Tage nach deren Tod zum Leben zu erwecken. Aldhelms Gedicht kann also so gedeutet werden, dass durch die Feder Christi das Wort Gottes zu uns gelangt. Man vermutet auch, dass seine Gedichte für Schulzwecke genutzt wurden, so lernten die Schüler gleichzeitig Latein und Christussymbolik.

Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, MsWettF 9, f. 245r. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/kba/WettF0009

Die Tinte

Was ist Tinte? Wie die meisten Schweizer meiner Altersklasse, musste auch ich in der Schule lernen wie man mit einem «Fülli» umgeht. Man steckt eine volle Patrone hinein, unterstützt sie mit einer Ersatzpatrone – die nicht unbedingt voll sein muss, lassen Sie sich nicht von der Tintenlobby hinters Licht führen! – und schreibt los. Diese moderne, meist royalblaue Tinte hat wenig mit mittelalterlichen Tinten gemein.

Die beliebteste dieser mittelalterlichen Tinten war die sogenannte «Eisengallustinte», die schon seit dem dritten Jahrhundert nach Christus in Verwendung war. Ihr Name leitet sich von ihren Hauptbestandteilen her: Eisen(II)-sulfat (auch bekannt als Eisenvitriol) und Galläpfel. Eisen(II)-sulfat ist eine relativ einfach herzustellende Chemikalie. Galläpfel sind runde, krankhafte Wucherungen an Eichen, die entstehen, wenn eine Gallwespe ihre Eier in die Eiche legt. Die Galläpfel werden zermahlen und in Wasser aufgelöst. Bei der Mischung von Eisenvitriol und Galläpfeln entsteht ein tief schwarzer Farbstoff. Um den Farbstoff schreibfähig zu machen, mischt man noch ein wenig Gummi Arabicum mit ein und – voilà – fertig ist die Eisengallustinte!

Die Eisengallustinte ist dokumentenecht, verblasst also — anders als die Fülli-Tinte aus meiner Schulzeit — nicht so schnell und ist nicht radierbar. Sie erinnern sich: um Fehler auszumerzen mussten Schreiber im Mittelalter eine Schicht Pergament abschaben! Genau deshalb ist sie in Spezialfällen noch heute in Gebrauch. In England ist zum Beispiel die Verwendung von Eisengallustinte bei Geburtsurkunden und dergleichen obligatorisch! Der Effekt beim Schreiben ist ebenso höchst interessant. Dazu eine kurze Anekdote.

Vor einigen Jahren kaufte ich aus einer Laune heraus ein Fässchen «Iron Gall Ink». Ich wusste damals nicht, dass es sich dabei um das englische Wort für Eisengallustinte handelte, und ich hatte das Wort ohnehin noch nie gehört. Ich dachte nur «Iron Gall», also Eisengalle, klingt super und ging zur Kasse. Zuhause habe ich sie gleich ausprobiert und entsetzt festgestellt, dass sie auf dem Papier ein kaum lesbares Hellgrau hinterliess. Zum Schreiben also völlig ungeeignet, dachte ich enttäuscht. Doch im Verlauf der nächsten 60 Sekunden verwandelte sich dieses Hellgrau vor meinen Augen in ein tiefes Schwarz. Ich war baff. Diese Tinte ist magisch, so dachte ich, und schrieb alle meine Hausaufgaben nur noch damit. Und so lernte ich die Nachteile der Tinte kennen.

Sie schimmelt.

Jedes Mal, wenn ich das Fässchen öffnete, musste ich zunächst mit einem Zahnstocher eine Schimmelschicht entfernen. Nicht einmal der Tipp eines professionellen Kalligraphen, etwas Wein oder Essig in die Tinte zu mischen, half. Im Gegenteil, es verstärkte nur den zweiten Nachteil der Tinte:

Sie stinkt.

Nach Eisen, und nach meinen gescheiterten Entpilzungsversuchen auch nach Essig.

Sie verklumpt.

Eisengallustinte hat die Tendenz beim Trocknen sehr hart zu werden, was bedeutet, dass sie als Füllfedertinte nicht geeignet wäre, da sie die Feder verstopfen würde. Das habe ich zum Glück nie versucht, aber ich habe meine erste Feder fast unbrauchbar gemacht. Ich vergass sie nämlich zu waschen. Auch musste ich ein neues Tintenfässchen kaufen, weil sich eine Schicht trockenes Eisen zwischen Glas und Schraubdeckel gelegt hatte. Der Deckel knirscht beim Öffnen und verursacht bei mir jedes Mal einen unkontrollierbaren Gänsehautanfall. Allerdings schimmelt die Tinte im neuen Fässchen nicht mehr!

Nach diesen Erfahrungen fühlte ich mich reif für den nächsten Schritt: meine eigene Eisengallustintenproduktion!

Mein Versuch Eisengallustinte herzustellen.

Mein Versuch Eisengallustinte herzustellen.

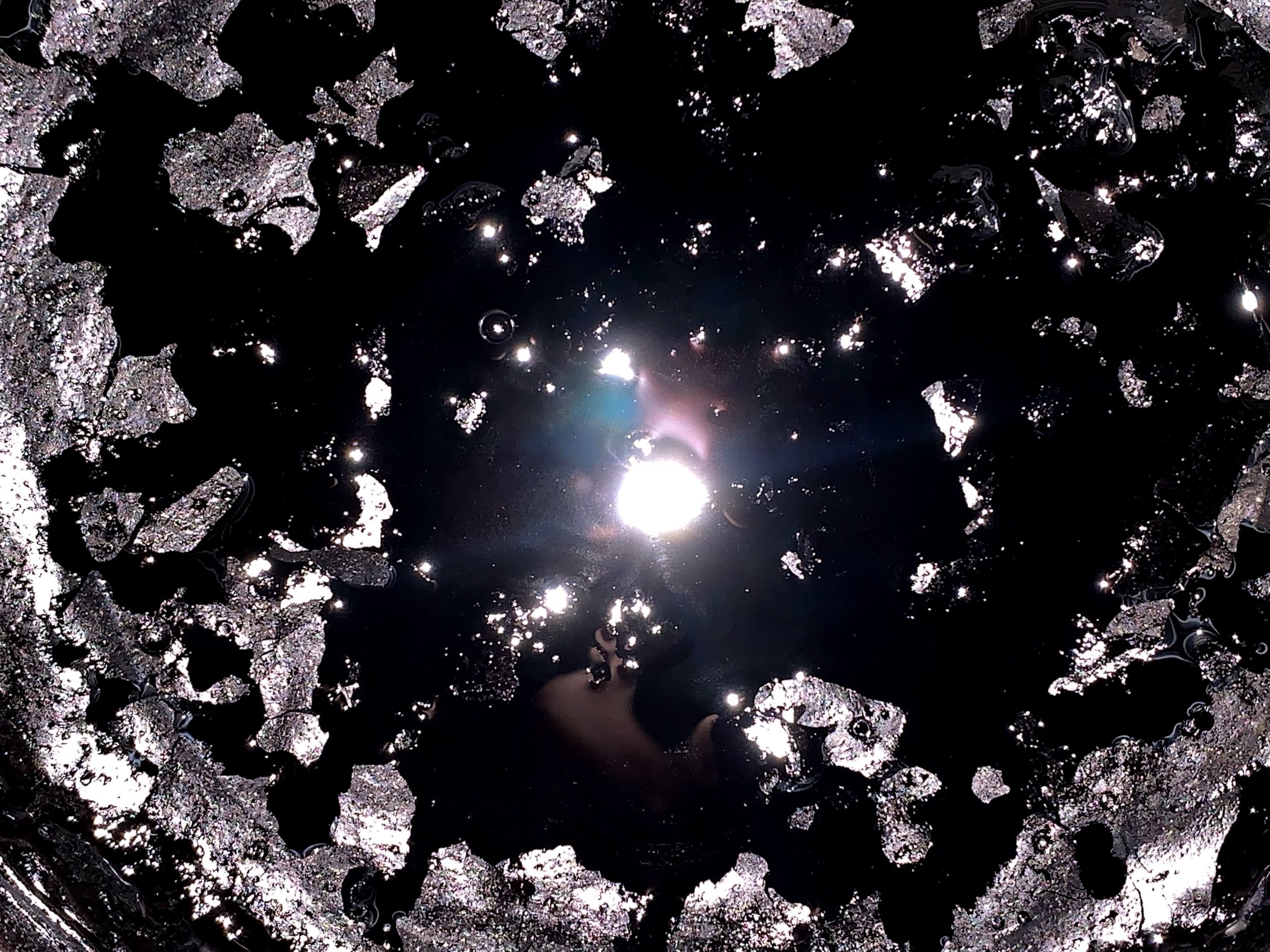

Durch das Umrühren bricht die trockene obere Schicht auf und erzeugt einen Effekt wie aus einem Sci-Fi Film.

Durch das Umrühren bricht die trockene obere Schicht auf und erzeugt einen Effekt wie aus einem Sci-Fi Film.

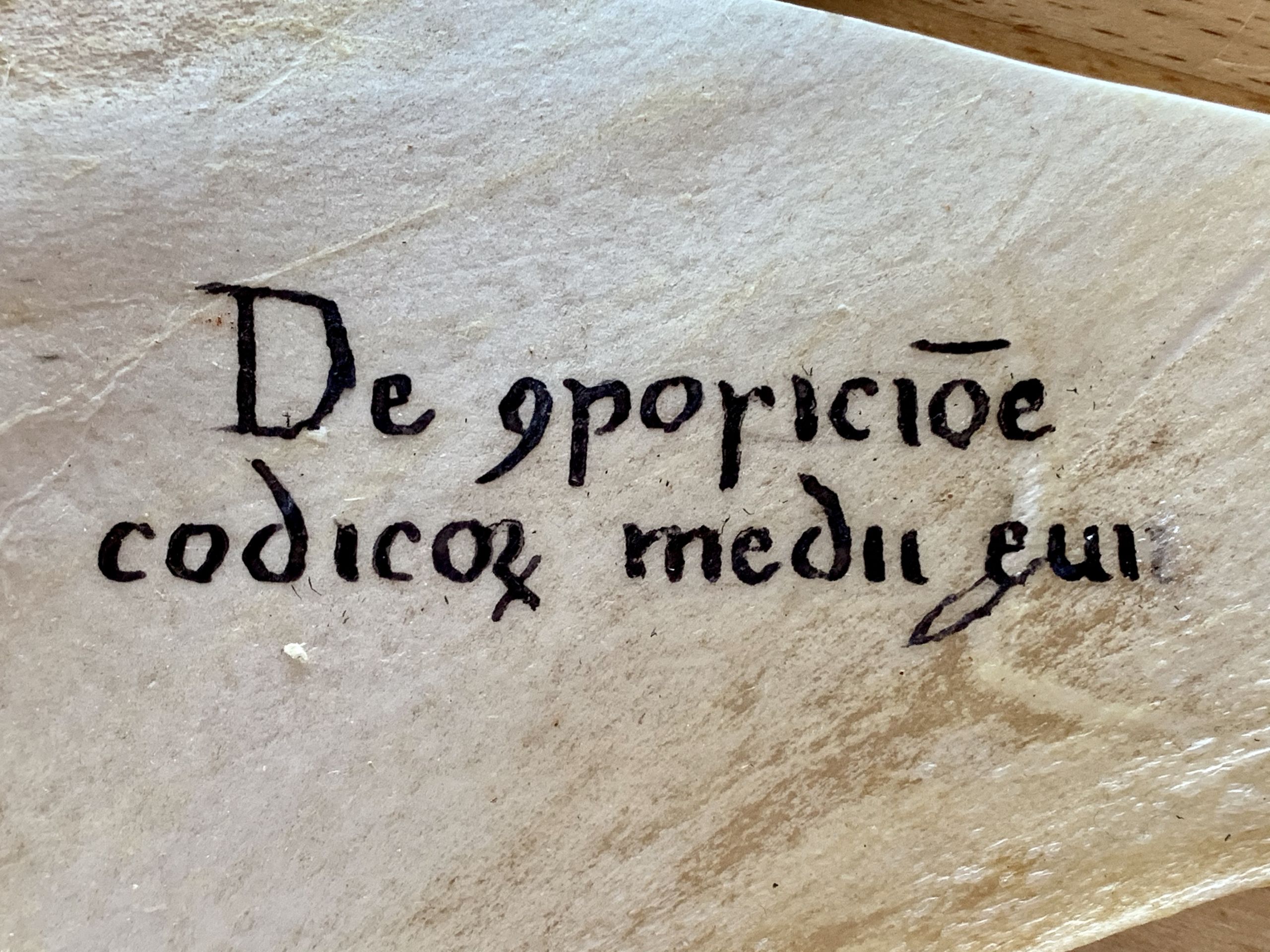

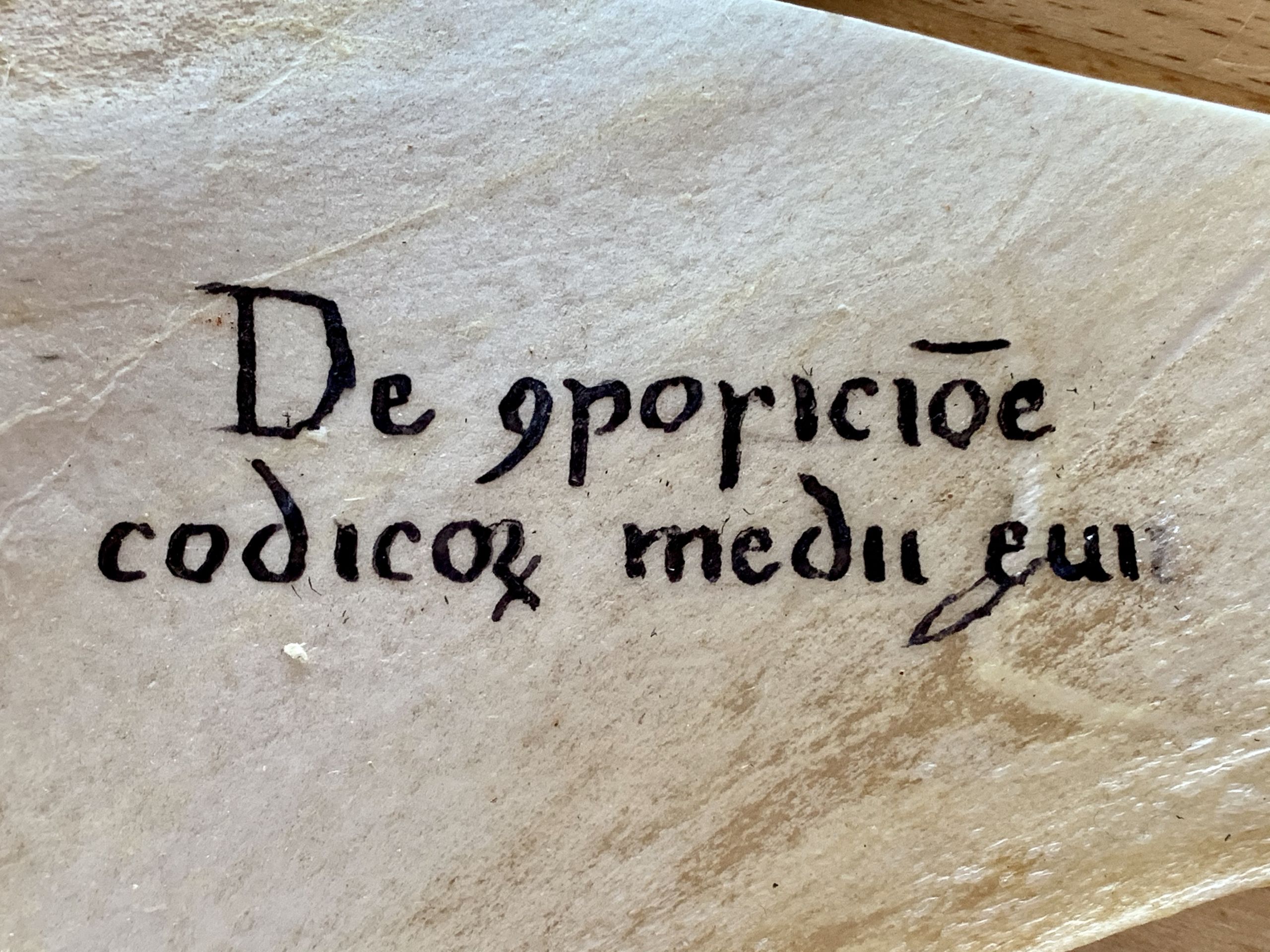

Der Titel dieser Story mit meiner Tinte auf einem Stück Pergament geschrieben.

Der Titel dieser Story mit meiner Tinte auf einem Stück Pergament geschrieben.

Die Schriften

In diesem Abschnitt stütze ich mich weitgehend auf das Wissen, das mir im Paläografiekurs von Philipp Roelli an der Universität Zürich weitergereicht wurde.

Die Lehre der alten Schriften nennt sich Paläografie. Wer nun denkt, diese Lehre ist doch sinnlos, Texte sind zum Lesen da, hat auf der einen Seite ja recht. Auf der anderen Seite will das Lesen alter Schriften auch geübt sein! Gewisse Forscher beklagen sich darüber, dass niemand mehr die Texte interpretieren und sich nur noch auf die physische Ebene der Handschriften konzentrieren will. Andere regen sich über Leute auf, die die Texte zu interpretieren versuchen, ohne das Original angeschaut zu haben. Ich lade Sie dazu ein, die folgende Passage aus dem Codex Manesse zu lesen. Es handelt sich um ein Lied des Ulrich von Singenberg und ist auf Mittelhochdeutsch geschrieben.

Die Lösung finden Sie am Ende der Quellenangaben.

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 848, f. 156v. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 848, f. 156v. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

Sie merken, man braucht ein wenig Übung. Wer sich richtig gut auskennt, kann aus einer Handschrift sogar Schlüsse über die Entstehungszeit, den Entstehungsort und der Anzahl Schreiber ziehen. Ich möchte nun auf die Paläografie eingehen, allerdings in stark verkürzter Weise. Es ist immerhin eine Wissenschaft für sich.

Wichtig ist zunächst der Unterschied zwischen Majuskelschriften und Minuskelschriften. Unsere heutige Vorstellung von Gross- und Kleinbuchstaben wäre mittelalterlichen Scribes fremd gewesen. Das Verständnis zu jener Zeit war, dass beispielsweise «b» und «B» die gleichen Zeichen in einer jeweils anderen «Schriftart» waren. Die technische Unterscheidung zwischen Majuskelschriften und Minuskelschriften ist, dass in Majuskeln alle Buchstaben GLEICH HOCH SIND, während in Minuskeln einige Buchstaben höhere oder tiefere Elemente haben als andere. Minuskelschriften entwickelten sich in der Spätantike und im frühen Mittelalter aus den Majuskelschriften heraus. Die älteren Majuskelschriften wurden im Mittelalter bald nur noch zur Auszeichnung besonders wichtiger Stellen benutzt, da sie durch ihr Alter würdevoller wirkten und an das antike Rom erinnerten. Die beiden wichtigsten Schriften dieser Art waren:

Die Capitalis

Die Capitalis ist die Schrift, die wir sofort als «Grossbuchstaben» erkennen würden. Tatsächlich ist es die Schrift, die im antiken Rom vor allem auf Steininschriften verwendet wurde und hat auf mittelalterliche Schreiber wohl besonders alt und wichtig gewirkt.

Für Überschriften wurde vor allem im Frühmittelalter oft die Capitalis benutzt. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 431, p. 6. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0431

Für Überschriften wurde vor allem im Frühmittelalter oft die Capitalis benutzt. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 431, p. 6. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0431

Die Unziale

Die Unziale ist eine Schrift, die viel rundere Formen aufweist als die Capitalis. Auch sie ist eine Majuskelschrift, wird aber im frühen Mittelalter teilweise noch als normale Schreibschrift verwendet.

Ein eher seltenes Beispiel für eine Unziale, die noch als normale Schreibschrift verwendet wurde. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 157(372), p. 214. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/sbe/0157

Ein eher seltenes Beispiel für eine Unziale, die noch als normale Schreibschrift verwendet wurde. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 157(372), p. 214. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/sbe/0157

Wie oben bereits erwähnt wurden Majuskelschriften im Mittelalter von den Minuskelschriften verdrängt. Die wichtigsten davon will ich hier näher behandeln.

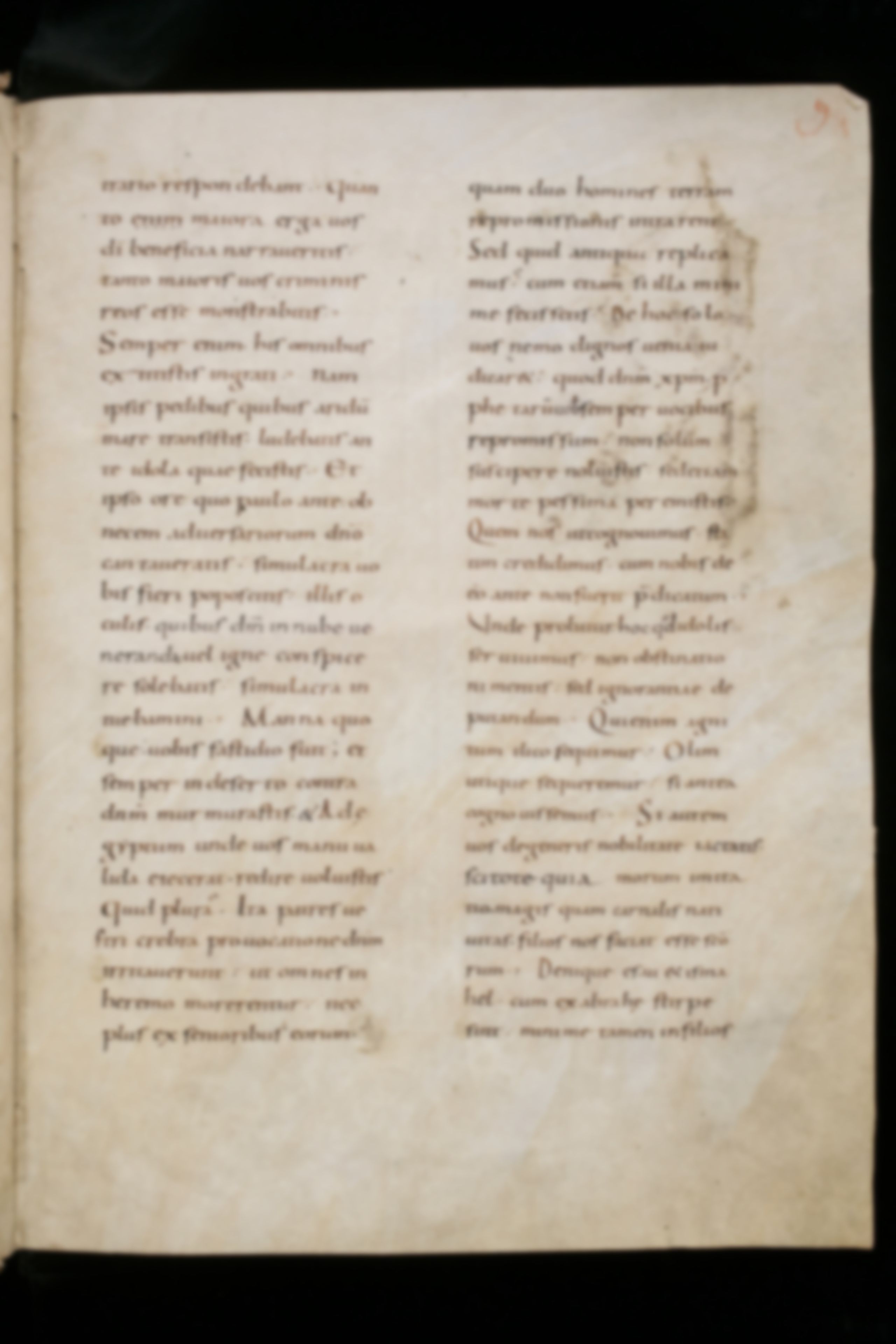

Die Karolingische Minuskel (Frühmittelalter)

Am Anfang des Mittelalters verwendete jede Region ihre eigene Schrift. Gegen Ende des achten Jahrhunderts versuchte Karl der Grosse durch eine weitflächige Reformpolitik das Reich und die Kirche zu vereinheitlichen. Dazu gehörte auch eine Reform der Schriftkultur. Wo Skriptorien zuvor verschiedenste regionale Schriften benutzten, einigten sie sich bald auf eine einheitliche, «karolingische» Minuskel. Karl selbst hatte mit der Entwicklung der Schrift per se wahrscheinlich nichts am Hut. Delegieren ist schliesslich Hauptaufgabe eines Herrschers. Die Karolingische Minuskel ist auch für heutige Leser im Allgemeinen gut lesbar, besitzt aber einige Tücken. Zum einen gibt es einige Handschriften aus dieser Zeit, die noch in «scriptio continua», also ohne Wortabstände geschrieben sind. Ebenfalls ungewohnt ist das sogenannte «cc-a», eine Form des Buchstabens «a», die aussieht wie zwei «c» nebeneinander. Beide Eigenschaften sind aber Dinge, die die Karolingische Minuskel gerade abschaffen wollte, und verschwinden im Laufe der Benutzungszeit der Schrift. Trotzdem muss ein moderner Leser darauf vorbereitet sein!

Eine saubere Karolingische Minuskel ohne cc-a. Diese Schrift ist auch für heutige Leser gut lesbar. Zürich, Zentralbibliothek, Ms. C 77, f. 23v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbz/C0077

Eine saubere Karolingische Minuskel ohne cc-a. Diese Schrift ist auch für heutige Leser gut lesbar. Zürich, Zentralbibliothek, Ms. C 77, f. 23v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbz/C0077

Im elften Jahrhundert wurde die Karolingische Minuskel allmählich von den sogenannten gotischen Schriften verdrängt.

Die gotischen Schriften (Hoch- und Spätmittelalter)

Gotische Schriften sind des Paläografiestudenten grösster Feind. Sie sind im Allgemeinen viel schlechter lesbar als die Karolingische Minuskel, sind viel häufiger anzutreffen und ihr Name ist völlig irreführend, da sie aus Anglo-Normannischem Gebiet stammen und nichts mit den Goten zu tun haben. Vor allem die gotische Kursive, die «Sudelschrift» ihrer Zeit, kann heute fast niemand mehr lesen.

Eine gotische Kursive. Solche Texte sind häufig unerforscht, weil sich niemand die Mühe machen will sie zuerst zu entziffern. Hermetschwil, Benediktinerinnenkloster, Cod. chart. 28, f. 1r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/hba/chart0028

Eine gotische Kursive. Solche Texte sind häufig unerforscht, weil sich niemand die Mühe machen will sie zuerst zu entziffern. Hermetschwil, Benediktinerinnenkloster, Cod. chart. 28, f. 1r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/hba/chart0028

Die normale gotische Minuskel ist hingegen viel leichter lesbar und ist leicht von der Karolingischen Minuskel zu unterscheiden; runde Bögen werden durch gerade Linien mit markanten Winkeln ersetzt und Buchstaben verschmelzen oft. Abkürzungen werden nicht mehr nur aus praktischen Gründen gesetzt, sondern auch um der Ästhetik willen, was dazu führt, dass deren Einsatz dramatisch ansteigt. Ein Beispiel für eine saubere gotische Minuskel ist die Manessische Prachthandschrift. Das grösste Lesbarkeitshindernis der gotischen Minuskel ist der sogenannte «Gartenzauneffekt». Der Name kommt daher, dass die Buchstaben m, n, u und i aus den gleichen Strichen gebildet werden und in einigen Fällen kaum zu unterscheiden sind. Gewisse Passagen und Wörter sehen dann aus wie Gartenzäune. Der Gartenzauneffekt ist in diesem Beispiel gut sichtbar in den Wörtern vultus und domine.

Signatum est super nos lumen vultus tui domine: dedisti letitiam in corde meo. Ps. 4:7. Utopia, armarium codicum bibliophilorum, Cod. 107, f. 8r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/utp/0107

Signatum est super nos lumen vultus tui domine: dedisti letitiam in corde meo. Ps. 4:7. Utopia, armarium codicum bibliophilorum, Cod. 107, f. 8r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/utp/0107

Wenn Sie Ihre Freunde an einer Party mit Ihrem Wissen beeindrucken wollen, erzählen Sie ihnen, dass der Punkt über dem kleinen i entstand, um zwei nebeneinander stehende «i» von einem «n» oder einem «u» unterscheiden zu können. So macht man sich Freunde!

Die Wichtigkeit der gotischen Minuskel ist kaum zu unterschätzen. Sie war so weit verbreitet, dass Gutenberg sie als Vorlage für die ersten beweglichen Lettern benutzte. Sogar die Abkürzungen durften nicht fehlen, um dem fertigen Produkt eine gewisse «handgemachte» Note zu verleihen. Das Johannes-Evangelium beginnt in diesem Exemplar einer Gutenbergbibel zum Beispiel mit In principio erat verbū. Mit dem Strich über dem u wird das Wort verbum abgekürzt.

Der Anfang des Johannesevangeliums in einer Gutenbergbibel. München, Bayerische Staatsbibliothek, 2° Inc.s.a. 197, f. 235r. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00004648/image_1

Der Anfang des Johannesevangeliums in einer Gutenbergbibel. München, Bayerische Staatsbibliothek, 2° Inc.s.a. 197, f. 235r. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00004648/image_1

Aus der gotischen Minuskel entwickelte sich mit der Zeit die Frakturschrift, die bis ins 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum rege Verwendung fand, heute aber nur noch in Zeitungslogos überlebt. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Gutenberg die beweglichen Lettern entwickelte, griffen die Humanisten in ihrem Bemühen den Römern nachzueifern auf die älteste Schrift zurück, die sie kannten, nämlich die Karolingische Minuskel. Sie nannten ihre neue Schrift prompt «Antiqua», obwohl sie nichts mit der Antike zu tun hatte. Diese häufig auch «humanistische Minuskel» genannte Schrift wurde zum Grundstein für die heutigen Serifenschriften wie der, die Sie gerade lesen. Antiqua und Fraktur waren lange Zeit in einen Konkurrenzkampf verstrickt. Als Faustregel gilt: Was Deutsch ist, ist in Fraktur geschrieben, was romanisch ist (also Latein, Französisch, Italienisch) in Antiqua.

Die humanistische Minuskel sieht für heutige Leser bemerkenswert vertraut aus. Basel, Universitätsbibliothek, F IX 2, f. 1v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/ubb/F-IX-0002

Die humanistische Minuskel sieht für heutige Leser bemerkenswert vertraut aus. Basel, Universitätsbibliothek, F IX 2, f. 1v. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/ubb/F-IX-0002

Der Einband

In der Antike gab es verschiedene Arten der Textaufbewahrung. Ich habe oben die Wachstafeln erwähnt. Diese bestanden meist aus zwei Holzplatten, die mit Wachs überzogen wurden und zusammengeklappt werden konnten. Text wurde mit einem Griffel in das Wachs geritzt.

Falls Sie an der Party mit Ihrer i-Punkt Geschichte noch nicht genug Freunde gefunden haben: das englische Wort für schreiben, «to write», ist verwandt mit dem deutschen Wort «ritzen» und kommt daher, dass Text früher in Stein oder Wachs geritzt wurde.

Eine Wachstafel mit schwarz gefärbtem Wachs aus dem 15. Jahrhundert. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1091, p. 5. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/1091

Eine Wachstafel mit schwarz gefärbtem Wachs aus dem 15. Jahrhundert. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1091, p. 5. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/1091

Der Codex entstand aus der Idee, Papyrus und Pergament nicht zu rollen, sondern zwischen diese zwei Holztafeln zu binden. Das lateinische Wort für Holzblock ist codex, was der neuen Textform ihren Namen gab. Das deutsche Wort Buch hat seinen Ursprung vom Buchenholz, aus welchem diese Holztäfelchen oft hergestellt wurden. Im Folgenden werde ich versuchen, die Grundzüge der mittelalterlichen Buchbindekunst zusammenzufassen. Eine fast unmögliche Aufgabe, da sich die benutzten Techniken über die Jahre hinweg stark änderten und auch regionale Unterschiede vorhanden sind.

Zunächst werden die aus dem Rahmen herausgeschnittenen Pergamentbögen gefaltet. Wie oft ein Pergamentblatt gefaltet wird, hängt davon ab, wie gross das Buch schlussendlich werden soll. Das grösste Format ist das sogenannte Folio. Dafür wird ein Bogen Pergament (also die ganze Haut von einem Tier) nur einmal gefaltet und ergibt im fertigen Codex dann nur vier Seiten. Die Stiftsbibliothek St. Gallen besitzt eine vollständige Bibel in diesem Format mit 840 Seiten. Das bedeutet, dass über 200 Schafe benötigt wurden! Wenn die Pergamentbögen zweimal gefaltet werden, spricht man vom Quartformat, da der einzelne Bogen so in vier beschreibbare Blätter (mit jeweils einer Vorder- und Rückseite) geteilt wird. Werden die Bögen ein drittes Mal gefaltet, erhält man das Oktavformat.

Beginn des Matthäusevangeliums. Eine solche Seite ist ca. 55cm hoch. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 75, p. 695. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0075

Beginn des Matthäusevangeliums. Eine solche Seite ist ca. 55cm hoch. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 75, p. 695. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0075

Sind die Pergamentbögen gefaltet, werden sie zu Lagen zusammengelegt. Dabei gibt es die verschiedensten Herangehensweisen. Die häufigste ist jedoch, vier Blätter zusammenzulegen, sodass eine Lage aus 16 beschreibbaren Seiten entsteht. Eine solche vierschichtige Lage nennt man Quaternio und war so beliebt, dass oft auch andere Lagen so genannt wurden, weshalb man ein Heft auf italienisch noch heute ein «quaderno» nennt.

Bücher werden natürlich nicht erst beschrieben, wenn sie bereits gebunden sind. Das wäre zum Schreiben unpraktisch und es könnte nur ein Schreiber gleichzeitig an einem Buch arbeiten. Sobald die Lagen bestimmt sind, werden sie nummeriert und mit dem geplanten Text und den Verzierungen versehen. Erst jetzt kann mit der eigentlichen Bindearbeit begonnen werden. Im nächsten Schritt werden alle Lagen zusammengepresst, sodass man ganz einfach und gleichmässig mit einer Säge alle Lagen an der Faltseite mit Einschnitten versehen kann. Dort soll später der Faden hindurchkommen. Nach diesem Vorbereitungsschritt beginnt die eigentliche Arbeit: das Heften. Dabei wird mit einem Faden bewirkt, dass einzelne Blätter in ihren Lagen festgehalten werden und dass die Lagen miteinander verbunden werden. Seit dem zwölften Jahrhundert verwendet man häufig auch sogenannte Bünde in der Heftung. Dabei handelt es sich um Verstärkungen, oft aus Hanfseil oder Leder, die quer über den Buchrücken mitgeheftet werden. Diese sorgen auch für das charakteristische «buckelige» Aussehen alter Buchrücken.

Der Buchrücken dieser Handschrift ist beschädigt, sodass die einzelnen Lagen und die Bünde sichtbar sind. Beromünster, Stiftskirche St. Michael, Epistolar, Rücken. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/sbb/epist

Der Buchrücken dieser Handschrift ist beschädigt, sodass die einzelnen Lagen und die Bünde sichtbar sind. Beromünster, Stiftskirche St. Michael, Epistolar, Rücken. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/sbb/epist

Die Bünde sind bei einem unversehrten Buchrücken als Buckel zu erkennen. Appenzell, Landesarchiv Appenzell Innerrhoden, M.03.02/PfAA A 2.1, Rücken. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/laai/M-03-02-PfAA-A-2-1

Die Bünde sind bei einem unversehrten Buchrücken als Buckel zu erkennen. Appenzell, Landesarchiv Appenzell Innerrhoden, M.03.02/PfAA A 2.1, Rücken. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/laai/M-03-02-PfAA-A-2-1

Nun ist das Konstrukt schon als Buch erkennbar. Es fehlen jedoch noch entscheidende Feinschliffe. Zunächst müssen die Ränder beschnitten werden, damit es auch schön gleichmässig aussieht. Anders als heute, wo riesige Maschinen zum Einsatz kommen, geschieht das im Mittelalter noch in penibler Handarbeit. Das kann dazu führen, dass Fehler passieren. Im folgenden Bild ist eine Handschrift zu sehen, die noch im Mittelalter neu gebunden wurde, weil der ursprüngliche Einband kaputt ging. An einigen Stellen ist zu erkennen, wie der Buchbinder mit dem Messer nicht ganz durchschnitt, und an einigen anderen Stellen wurde sogar Text am Rand weggeschnitten.

Das Messer ging an dieser Stelle nicht ganz durch. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 348, p. 86. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0348

Das Messer ging an dieser Stelle nicht ganz durch. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 348, p. 86. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0348

Als nächstes werden die Buchdeckel befestigt. Wenn Bunde vorhanden sind, sind sie der Ankerpunkt dafür. Die Buchdeckel bestehen im Normalfall zunächst wie oben erwähnt aus Holz. Wie sie mit dem Buchblock verbunden werden, ist abhängig von der Zeit und Region, in der ein Codex gebunden wurde. Die Innenseite der Deckel wird meistens mit einem Blatt Pergament oder Papier zugeklebt, um die Verbindung zwischen Decke und Buchblock zu verdecken. Zum Schluss wird der Codex noch in Leder gehüllt und verziert. Wenn es der Anlass oder der Auftrag verlangt, so kann diese Verzierung durchaus extrem oder manchmal sogar – Fans solcher Einbände mögen mir verzeihen – übertrieben sein.

Die Innenseite dieser Buchdecke ist nicht beklebt, so ist die Verbindung zwischen Decke und Bünde sichtbar. St. Gallen, Stiftsarchiv (Abtei Pfäfers), Cod. Fab. X, Vordere Innenseite. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/ssg/0010

Die Innenseite dieser Buchdecke ist nicht beklebt, so ist die Verbindung zwischen Decke und Bünde sichtbar. St. Gallen, Stiftsarchiv (Abtei Pfäfers), Cod. Fab. X, Vordere Innenseite. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/ssg/0010

Das Evangeliar Heinrichs des Löwen wurde im 16. Jahrhundert neu gebunden. Es ist in Samt gehüllt und haust Reliquien der Heiligen Sigismund und Markus. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 30055, vd02. http://diglib.hab.de/mss/105-noviss-2f/start.htm?image=vd02

Das Evangeliar Heinrichs des Löwen wurde im 16. Jahrhundert neu gebunden. Es ist in Samt gehüllt und haust Reliquien der Heiligen Sigismund und Markus. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 30055, vd02. http://diglib.hab.de/mss/105-noviss-2f/start.htm?image=vd02

Ich hoffe, ich konnte Ihnen, liebe Leser, die Freude am Text ein bisschen näherbringen. Zu wissen, wie vor 1000 Jahren Texte noch hergestellt wurden, eröffnet eine neue Perspektive auf die heutige Omnipräsenz von Text. Alle Bilder von Handschriften in dieser Story sind auch online anzusehen. Die Bilder führen direkt zu der entsprechenden Website, wo Sie noch viel mehr zu der entsprechenden Handschrift lesen und entdecken können. Ich hoffe, Sie machen von dieser Gelegenheit Gebrauch und erkundigen sich noch weiter über die Textkultur des Mittelalters.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Frau Prof. Dr. Hildegard Keller für die tolle Kollaboration und ihre Hilfsbereitschaft bedanken. Ebenso möchte ich mich bedanken bei meinen Kameraden Annika und Fabrice, deren freundschaftliche und konstruktive Inputs ich sehr wertschätze.

Diese Story entstand im Seminar Codex Manesse: Ein Story-Telling Labor an der Universität Zürich (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2020).

Bilder im Hintergrund

Titelbild

Basel, Universitätsbibliothek, B I 7, f. 9r. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/ubb/B-I-0007

Feder Section

Bild 1: Trogen, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, CM Ms. 13, f. 76r. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/0013

Bild 2: Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 17(405), p. 24. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/sbe/0017

Bild 3: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 371, p. 2. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/0371

Bild 4: Zürich, Schweizerisches Nationalmuseum, LM 26117, f. 159v. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/snm/LM026117

Schriften Section

Bild 1: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 83, p. 9. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/0083

Bild 2: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 451, p. 30. https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/0451

Bild 3: Zofingen, Stadtbibliothek, Pa 32, f. Ir. https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zos/pa0032

Quellen

Aldhelm Schireburnensis, De metris et enigmatibus ac pedum regulis, in: Aldhelmi Opera, hg. von Rudolf Ehwald, Hannover 1915, S. 33-204 (MGH Auct. Ant. 15).

'Buch, I. Form und Aufbau des Buches', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 2, cols 802-803.

C. Römer, “Papyrusmonopol”, in: Lexikon des gesamten Buchwesens Online. Datum des letzten Zugriffs: 18 April 2020.

C. Weismam, “Format”, in: Lexikon des gesamten Buchwesens Online. Datum des letzten Zugriffs: 18. Juni 2020.

Ch. Hünemörder, 'Pelikan, I. Zoologie', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 6, cols 1864-1865.

'Eiche', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 3, cols 1665-1666.

J. Engemann, 'Pelikan, II. Ikonographie', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 6, col. 1865.

K. Jäckel, K. Müller and G. Pflug, “Heften”, in: Lexikon des gesamten Buchwesens Online. Datum des letzten Zugriffs: 17. Juni 2020.

K. Maresch, 'Papyrus', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 6, cols 1693-1695.

N. Henkel, 'Bestiarium, -ius, Bestiarien, II. Mittellateinische Literatur', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 1, cols 2073-2074.

O. Mazal, 'Skriptorium, 2. Abendland', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 7, cols 1993-1997.

Phillipson, L. Parchment Production in the First Millennium BC at Seglamen, Northern Ethiopia. Afr Archaeol Rev 30, 285–303 (2013). Datum des letzten Zugriffs: 18. April 2020.

'Physiologus', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 6, cols 2117-2122.

R. Fuchs, “Pergament”, in: Lexikon des gesamten Buchwesens Online. Datum des letzten Zugriffs: 12. Juli 2020.

Red., “Bunde”, in: Lexikon des gesamten Buchwesens Online. Datum des letzten Zugriffs: 17. Juni 2020.

Zu den Skriptorien: http://www.hdbg.de/skriptorium/index.htm. Datum des letzten Zugriffs: 28. Juni 2020.

Zu den verschiedenen Schriften des Mittelalters: https://www.adfontes.uzh.ch/tutorium/schriften-lesen/schriftgeschichte. Datum des letzten Zugriffs: 12. Juli 2020.

Lösungen

Titel

De compositione codicorum medii aevi

Beim Wort compositione ist das, was aussieht wie eine seltsame 9 eine Häufige Abkürzung für die Vorsilben con-, com-, cum- und cun-. Der Strich über dem zweiten «o» ist ein sogenannter Nasalstrich und ersetzt immer entweder ein «m» oder ein «n» (welche in der Linguistik auch Nasallaute genannt werden). Wenn nötig, muss man sich auch noch ein Vokal dazu vorstellen, das wird dann mit Sprachgefühl gelöst. Da man «ti» im Mittelalter in der Regel wie im deutschen Wort Tradition aussprach, wurde es manchmal als «ci» geschrieben.

Das Zeichen am ende von codicorum ist in Wahrheit nichts anderes als ein «R» ohne vertikalen Schaft, dafür mit einem schräg angefügten Nasalstrich, bedeutet also «-rum».

Die Buchstabenkombination «ae» wurde oft ersetzt durch ein «e» mit einem unten angefügten Bogen, der sogenannten Cauda. Dieses Zeichen hat es noch nicht in den Unicode Standard geschafft. Wenn es in Fachkreisen in Computerschrift gebraucht wird, benutzt man deshalb ein e mit «Ogonek» (ę). Der Buchstabe «v» entwickelt sich erst im Verlauf des Mittelalters und hatte lange Zeit die gleiche Bedeutung wie «u», wurde aber aus Gründen der Ästhetik und der Tradition nur an Wortanfängen gesetzt. Das Wort unvorstellbar wäre also als vnuorstellbar geschrieben gewesen. Deshalb steht ęui anstatt ęvi.

Ulrich von Singenberg

Rehter liebe uz stetem muote, der han ich da her gephlegen. die verstet man mir zunguote. nu wil ich mich ir bewegen. ich wil vri von hinnen sin! swes ich si, der si ouch min! sit mich guete nien envromet: waz ob mir unguete bas zeguote kumet?