Zürcher Nonnen und das überflüssige Gelenk

Wo ist der Codex Manesse entstanden?

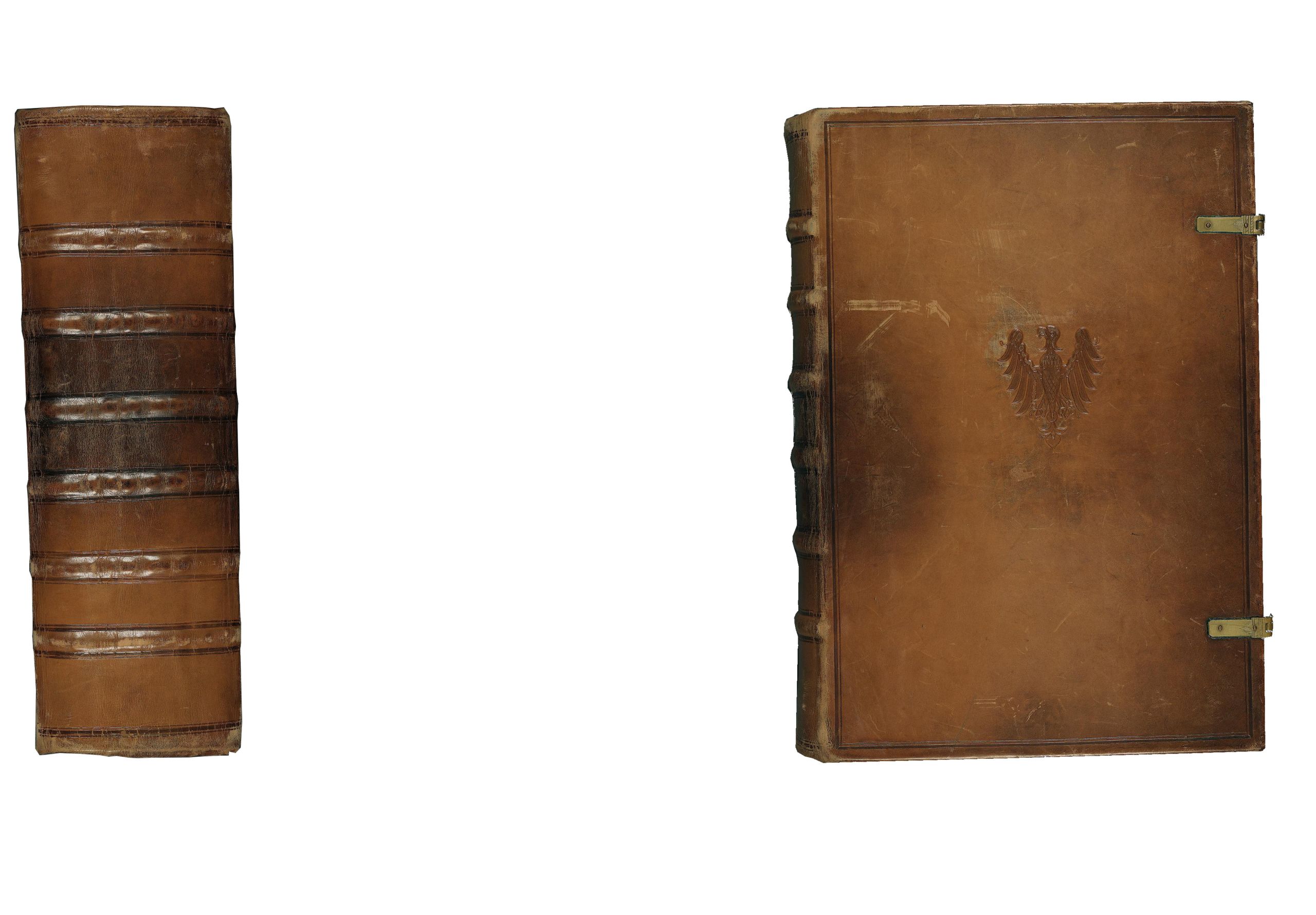

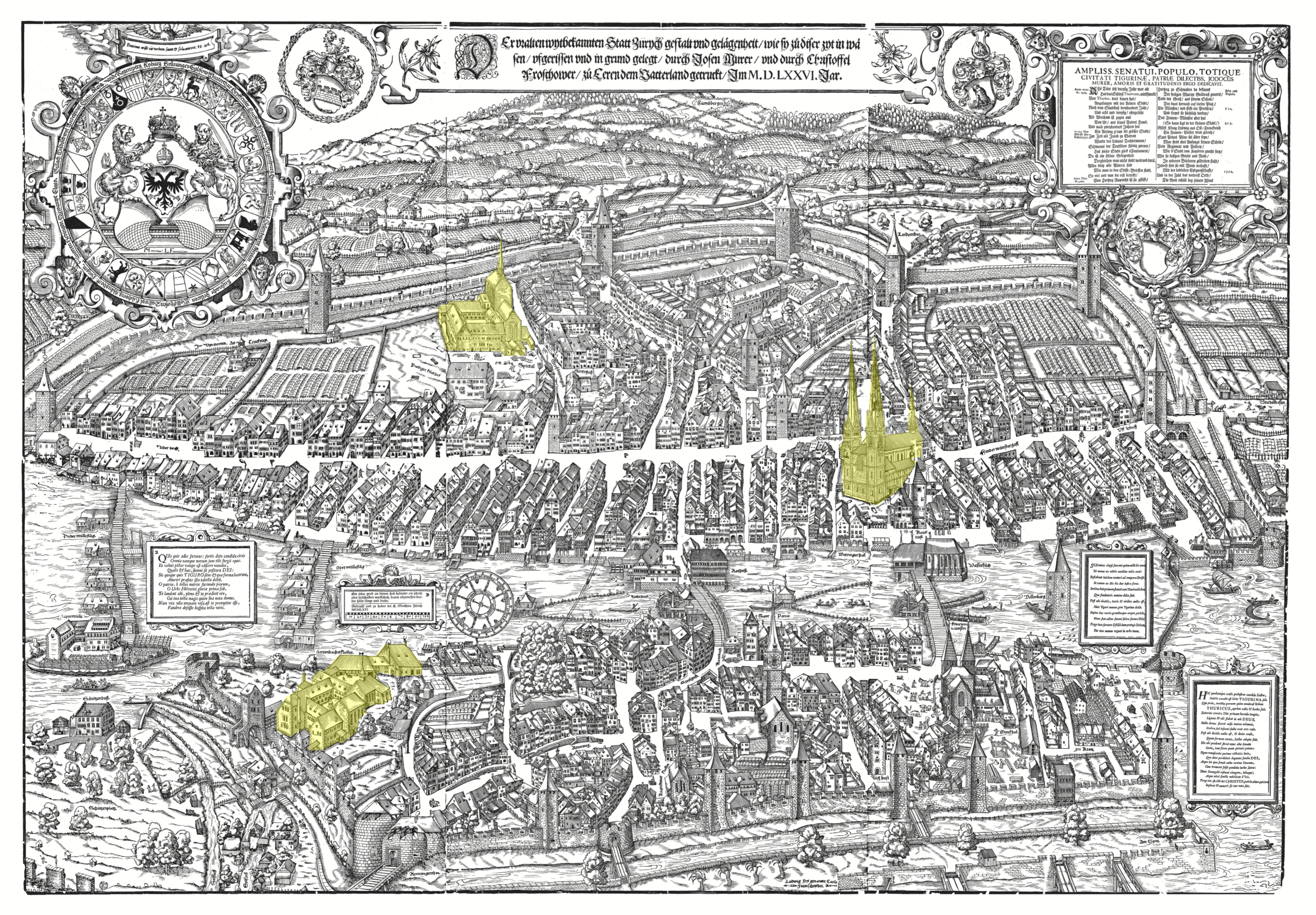

Zürich, zwischen 1300 und 1340. In der Limmatstadt wohnen etwa fünftausend Menschen, die Stadttore werden abends geschlossen, der Wohnturm der Manesse trotzt dem Grossmünster. Hier entsteht die umfangreichste Liedersammlung des Mittelalters, der Codex Manesse.

«Wo fände man so viele Lieder beisammen?

Man fände sie nirgends sonst im Königreich,

wie sie hier, in Zürich, in Büchern stehen!»

Der Zürcher Minnesänger Johannes Hadlaub legt nahe, dass es sich beim Auftraggeber um den Ratsherrn und Ritter Rüdiger Manesse gehandelt hat (unten gelb eingefärbt):

Codex Manesse, 372r., Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0.

Codex Manesse, 372r., Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0.

Das Gedicht lobt den Gönner: Manesse habe sich eifrig mit dem Sang der Meister beschäftigt und die Liederbücher zielstrebig gesammelt. Auch die dialektalen Besonderheiten bestätigen, dass die Liedersammlung in einer Zürcher Schreibstube entstanden sein dürfte: Die Autoren schrieben hier beispielsweise keiser, bein und stein, statt kaiser, bain und stain, wie es andernorts üblich war. Heute zweifelt eigentlich niemand mehr daran, dass die Prachtschrift in der Stadt an der Limmat entstanden ist.

Die Frage ist nur: Wer hat den Codex geschrieben? Und:

In welcher Schreibstube?

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht ganz einfach, weil der Schreiber sich selbst nicht nennt. Auch Querverweise zu anderen zeitgenössischen Werken sind schwierig. Schuld daran ist der Bildersturm im 16. Jahrhundert: Zur Zeit der Reformation wurden in reformierten Städten Europas viele Kunstwerke mit Abbildungen von Christus und den Heiligen verschleppt oder gar zerstört. Dies hat zu einer Lücke in den historischen Quellen geführt, was die Rekonstruktion der kulturellen und literarischen Verhältnisse in Zürich um 1300 erschwert.

Anatomische Anomalien

Nichtsdestotrotz gibt es mehrere Theorien zum Entstehungsort und Autor. In der Forschung wird unter anderem auch die Schreibstube des ehemaligen Frauenklosters Oetenbach in Erwägung gezogen, so etwa bei Florens Deuchler.

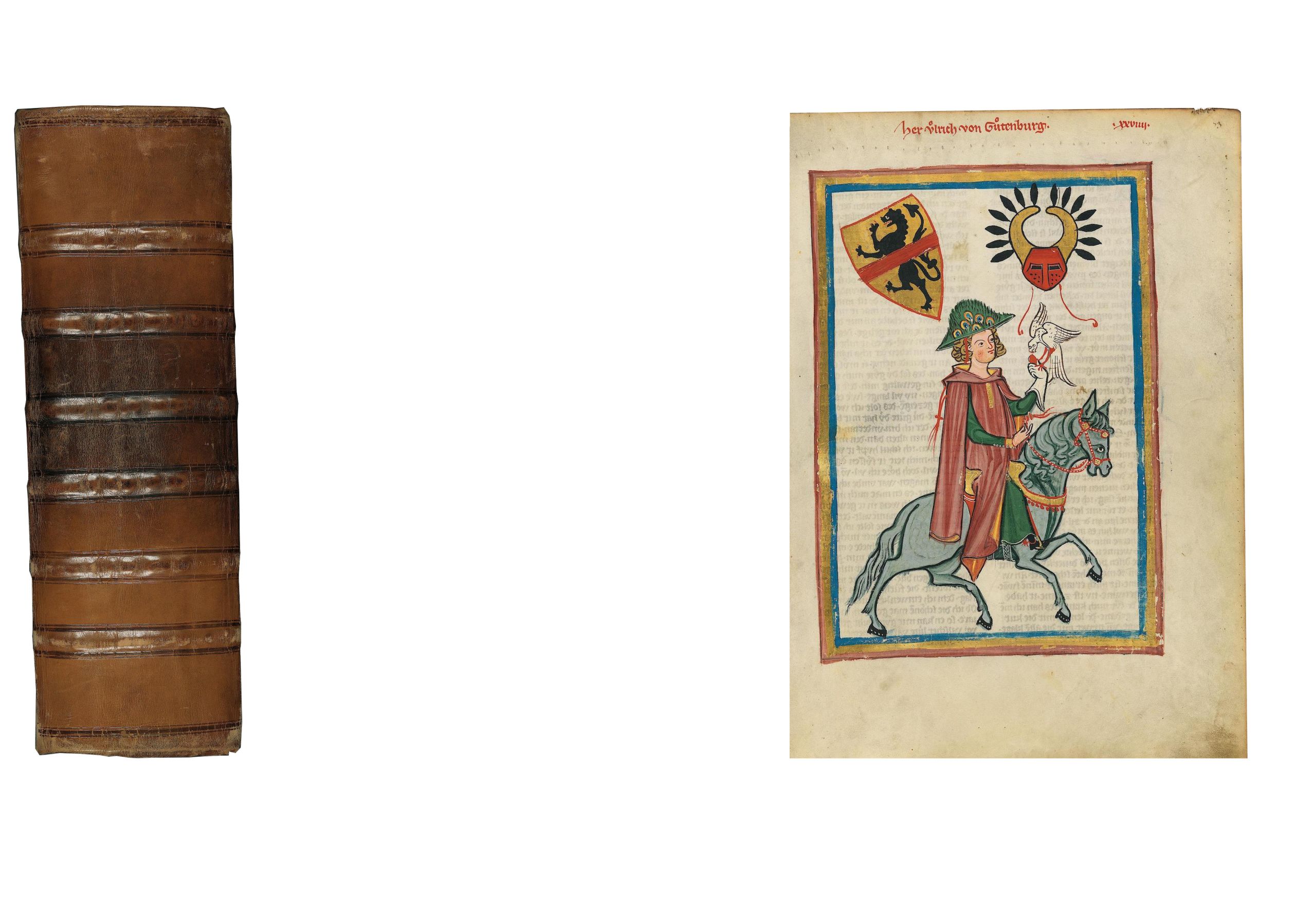

Im Grunde eine interessante These, nur die Argumentation ist fragwürdig. So gibt Deuchler zu bedenken, dass es im Codex einige Abbildungen gibt, auf denen die Pferde an den Hinterbeinen ein zusätzliches Gelenk aufweisen.

Links: Bild von Helena Lopes auf Unsplash, lizenziert unter CC0. Rechts: Codex Manesse, Einband. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848.

Links: Bild von Helena Lopes auf Unsplash, lizenziert unter CC0. Rechts: Codex Manesse, Einband. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848.

Der Maler hat den Pferden auf den oben abgebildeten Darstellungen ein zusätzliches Gelenk geschenkt. Deuchler argumentiert jedoch, dass er Nonnen für mögliche Zeichnerinnen hält, weil der Maler die Tiere wohl nur aus der Ferne gesehen hat – das regt zum Schmunzeln an! Dennoch: die These, der Codex Manesse wäre im Kloster Oetenbach entstanden, bleibt interessant. Hat der einflussreiche Manesse tatsächlich den Auftrag der wertvollen Liederhandschrift in die Hände von Zürcher Nonnen gelegt?

Weitere interessante Fragen gehen aus dieser Überlegung hervor: Welche Möglichkeiten hatten Zürcher Frauen um 1300 bezüglich Bildung und Erwerbstätigkeit? Was für eine Rolle spielten dabei die Kloster? Und welche Chancen auf Macht und Einfluss hatten die Frauen in Zürich?

Zürcher Frauen um 1300

Die Gesellschaft im spätmittelalterlichen Zürich war sozial, politisch und wirtschaftlich durchmischt. So kann auch nicht von der Zürcherin gesprochen werden, denn den verschiedenen Frauen kamen unterschiedliche Rollen und Chancen zu.

Ganz unten in der sozialen Rangordnung standen die «ehrlosen» Prostituierten. Sie waren gegenüber den freien Stadtbürgern rechtlich benachteiligt, ähnlich wie Totengräber und Henker, die ebenfalls «unehrlichen Berufen» nachgingen. Die Namen Anneli von Basel, Ann von Bern und Gret von Eschenbach weisen zudem darauf hin, dass die Prostituierten in der Regel aus der Fremde nach Zürich gekommen waren und deshalb nicht auf ein soziales Netzwerk zählen konnten. Der Rat versuchte 1313/14, gegen die Prostitution vorzugehen, indem er den Betrieb eines Bordells am Lindenhof verbot. Seine Bemühungen wirkten jedoch nicht langfristig: 150 Jahre später lassen sich ganze neun Freudenhäuser innerhalb der Stadtmauern nachweisen.

Nicht nur die Prostituierten waren rechtlich benachteiligt, sondern die Frauen überhaupt. Sie waren in ihrem Handlungsraum meist stark eingeschränkt, denn eigentlich kamen für sie nur zwei Möglichkeiten in Betracht: Das Leben als Ehefrau und Mutter oder dasjenige in einer geistlichen Frauengemeinschaft.

Üblich war in der Stadt schon damals ein Familienmodell mit zwei Eltern und zwei Kindern. Wer das Bild der Frau am Herd als «mittelalterlich» bezeichnet, der irrt, denn die meisten Zürcher Frauen um 1300 arbeiteten in den Familienbetrieben mit. Als in den 1330er Jahren die Zünfte entstanden, gab es darunter auch die Frauenzunft der Seidenweberinnen. Das Privileg zu arbeiten wurde den Frauen nicht aufgrund der Motivation rechtlicher Gleichstellung, sondern aus wirtschaftlichem Interesse zugestanden. Dies zeigt sich dadurch, dass es ihr in der frühen Neuzeit wieder genommen wurde, als sie zurück an den Herd verbannt wurden. Die Frau im Spätmittelalter war ihrem Ehemann auch rechtlich unterstellt. Dieser durfte die Angehörigen seines Haushaltes mit gutem Recht züchtigen, allerdings musste er im Falle eines Vergehens auch für deren Taten haften – ein weiteres Zeichen der Unmündigkeit der Frau.

Die Unterordnung der Frau unter ihren Ehemann erscheint aus heutiger Sicht umso beklemmender, da die Eheschliessung, vor allem jene in einflussreichen Familien und im Adel ganz Europas, meist einem Geschäft zwischen zwei Familien gleichkam. Nicht eben selten wurden Mädchen bereits im Alter von 12 Jahren verheiratet und waren dann bis ans Lebensende an einen Mann gebunden, den sie sich nicht selbst ausgesucht hatten. Neben dieser Kontrolle durch die Familie hatte die Ehe aber paradoxerweise auch einen Aspekt der Formlosigkeit, denn sie war durch das gegenseitige Einverständnis der Eheleute rechtsgültig und bedurfte nicht der Vermittlung eines Priesters.

Das Recht zur freien Eheschliessung nützte den Frauen jedoch wenig, da sie im Falle einer Liebesehe meist von der Familie enterbt wurden. Auch andere Zwänge und manchmal sogar rohe Gewalt spielten bei einer Eheschliessung mit. Männer lockten Frauen durch ein falsches Eheversprechen zu einer Liebesnacht und stritten später das Eheversprechen ab. Für den Mann hatte das kaum Konsequenzen, für die Frau war es fatal, insbesondere wenn sie schwanger wurde.

Innerhalb der Bürger fand sich eine ausgeprägte soziale Schichtung, die an den Steuerklassen ablesbar ist. 75% der Bürger bezahlten nur 12% der Steuern, was bedeutet, dass es viele gab, die wenig hatten und wenige, die sehr viel hatten. Um 1300 gab es etwa 10 Adelsfamilien und 40 stadtsässige Rittergeschlechter in der Stadt. Adlige Frauen genossen zwar grösseren Wohlstand, waren aber trotzdem in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt. Ganz anders sah es mit der mächtigsten Frau der Stadt aus: Die Fraumünsteräbtissin.

Fraumünster, fotografiert vom Karlsturm (Grossmünster).

Fraumünster, fotografiert vom Karlsturm (Grossmünster).

Fraumünster, Ausschnitt Murerplan.

Fraumünster, Ausschnitt Murerplan.

Die Fraumünsteräbtissin

Hadlaubs Lied nennt viele Männer aus der Stadtgeschichte, aber nur eine Frau, und diese erst noch an zweiter Stelle. Das will etwas heissen. Die Handschrift ist nämlich so aufgebaut, dass sie den gesellschaftlichen Rang ihrer Autoren spiegelt; auch Hadlaubs Namensliste folgt dem politischen Rang. Die Frau, von der die Rede ist, ist «die Fürstin von Zürich» - Elisabeth von Wetzikon.

Codex Manesse, 372r. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0.

Codex Manesse, 372r. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0.

Elisabeth von Wetzikon war adlig, was ihr damals einen Platz an der Sonne sicherte. Sie gehörte zum Kreis um Manesse, war Äbtissin und deshalb de iure die Stadtherrin von Zürich. Alles andere als ein Mauerblümchen.

Die Fraumünsteräbtissin: Historischer Überblick.

Die Fraumünsteräbtissin: Historischer Überblick.

Zürcher Münzen

Die früheren Zürcher Münzen, die in der Fraumünsterabtei geschlagen wurden, trugen noch überwiegend das Bild der Stadtheiligen Felix und Regula, wie der hier abgebildete Brakteat (ca. 1280). Die Stadtheiligen waren wichtig für das Wirtschaftswachstum der Limmatstadt, pilgerten doch im ganzen Mittelalter Christen ihretwegen nach Zürich.

Die Äbtissin Elisabeth von Wetzikon, ihrer Zeit die mächtigste Frau in Zürich, verdrängte die Stadtheiligen von den Münzen und liess stattdessen selbstbewusst ihr eigenes Antlitz auf die Pfennige schlagen. Die Münze wurde ca. 1285 n. Chr ausgegeben.

Der Zürcher Dicken aus dem Jahr 1504, auf dem wieder die Stadtheiligen Felix und Regula abgebildet sind, vermittelt in seiner Inschrift die Information, dass das Münzrecht nun nicht mehr bei der Abtei, sondern bei der Stadt liegt: Moneta Nova Thuricensis.

Weitere Fotos von Zürcher Münzen können hier bewundert werden:

Die gewöhnliche Nonne genoss längst nicht so viel Macht wie die Reichsäbtissin. Dennoch wählten viele unverheiratete Frauen das Leben als Begine oder Nonne, und unverheiratete Frauen gab es viele, denn auf 100 Zürcher kamen damals etwa 127 Zürcherinnen.

Ähnlich wie Nonnen lebten Beginen gemäss dem christlichen Armuts- und Bussideal, allerdings waren sie unabhängig und selbstständig, da sie sich weder dem Ehemann noch (wenigstens für eine kurze Zeit) der kirchlichen Obrigkeit unterstellen mussten. Das Leben in einer Gemeinschaft von Beginen bot ein relativ selbstbestimmtes Leben, Bildung und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Eine solche Gemeinschaft von Beginen und alleinstehenden Frauen lebte im Bereich der Brunngasse beim Zürcher Dominikanerkloster.

Auch das Leben in einem Kloster bot eine echte Alternative zum Leben als Ehefrau und Mutter. Oft wurde ein Mädchen schon im Kindesalter in einem Konvent untergebracht, konnten aber in der Jugend meist wählen, ob sie die ewigen Gelübde ablegen und im Kloster bleiben wollte. Es bot soziale Absicherung, Gemeinschaft, Bildung und einen theologisch untermauerten hohen Sozialstatus.

Wie sieht es im Mittelalter mit schreibenden Frauen aus?

Schreibende Klosterfrauen

Die Schulzeit von Nonnen betrug etwa fünf bis sechs Jahre. Mädchen, die von ihren Familien aus finanziellen oder Überzeugungsgründen in die Obhut eines Klosters gegeben wurden, lernten dort lesen, Psalmen singen und schreiben. Frauen, die sich später zu einem Beitritt entschlossen, mussten dies im Erwachsenenalter nachholen. Eine besondere Stellung hatte dabei das Lesen und Schreiben inne, da beide Kompetenzen zur Verwaltung des Klosters unabdingbar waren. Einige geistliche Frauen konnten sich durch ihre Feder gar einen Namen machen.

Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem Rupertsberger Codex des Liber Scivias. Autor unbekannt. Veröffentlicht von Wikimedia Commons, gemeinfrei nach UrhG §64.

Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem Rupertsberger Codex des Liber Scivias. Autor unbekannt. Veröffentlicht von Wikimedia Commons, gemeinfrei nach UrhG §64.

Exkurs 2: Hildegard von Bingen

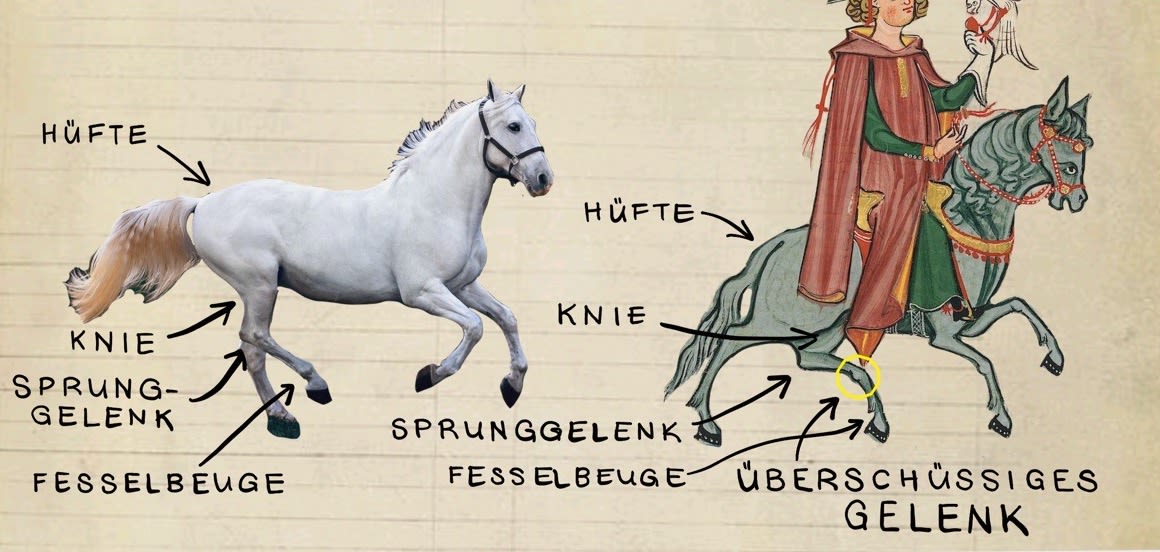

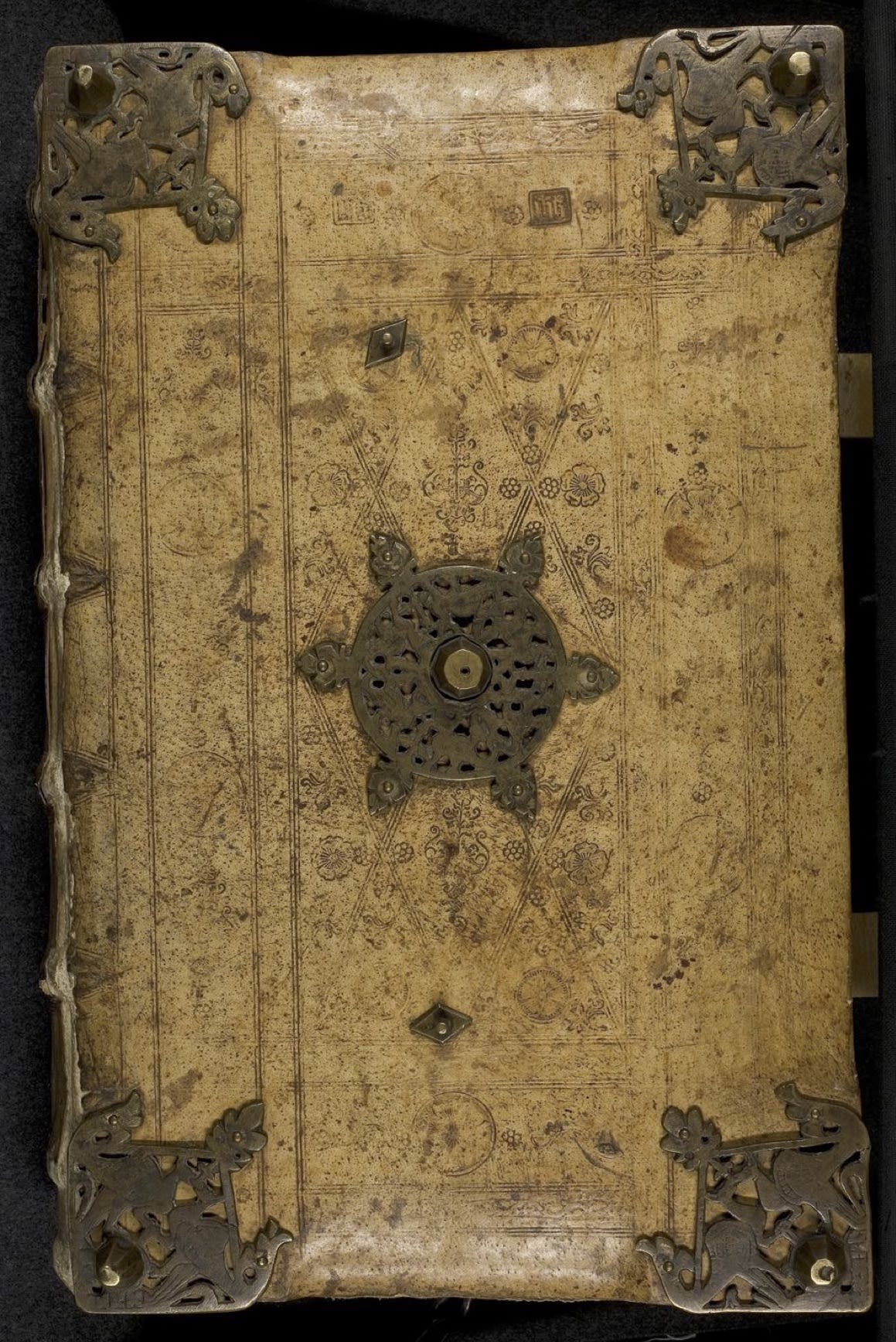

Hildegard von Bingen (1098-1179) entstammte dem Hochadel und genoss eine geistliche Erziehung. Ihre privilegierte Abstammung eröffnete ihr den Weg für eine steile Karriere: Sie wuchs im Kloster auf, bei einer Inklusin, wurde im Alter von siebzehn Jahren Ordensfrau und mit dreiundvierzig Jahren gründete sie ihr eigenes Kloster auf dem Rupertsberg. Dort liess sie ein Skriptorium einrichten und setzte sich selbst schriftlich mit zahlreichen Wissensbereichen auseinander. Sie ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass es bereits im Hochmittelalter erfolgreich schreibende Frauen gegeben hat. Der Grossteil des Werkes er erfolgreichen Schriftstellerin des Hochmittelalters bleibt der Nachwelt im 15 kg schweren Riesencodex erhalten.

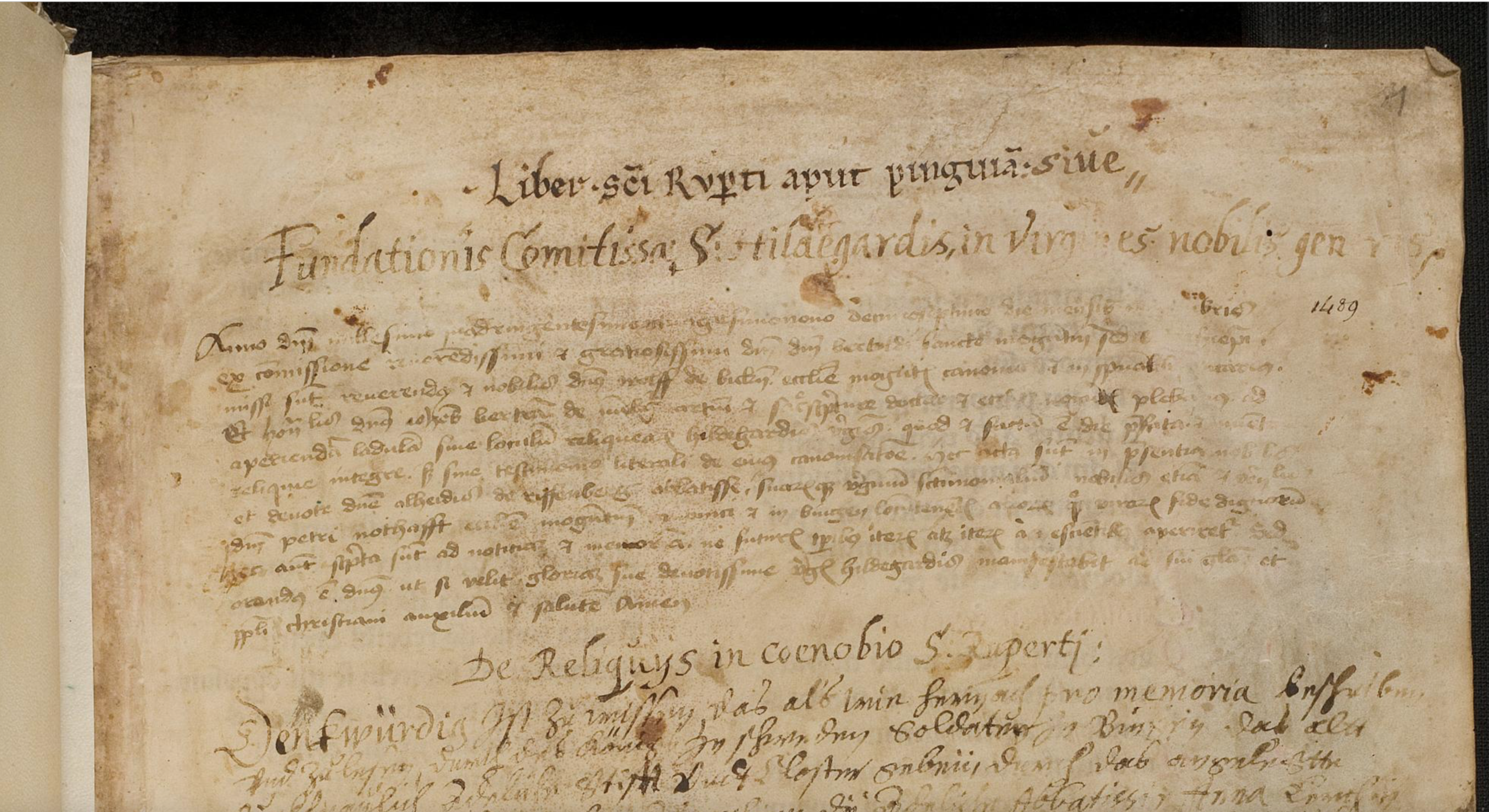

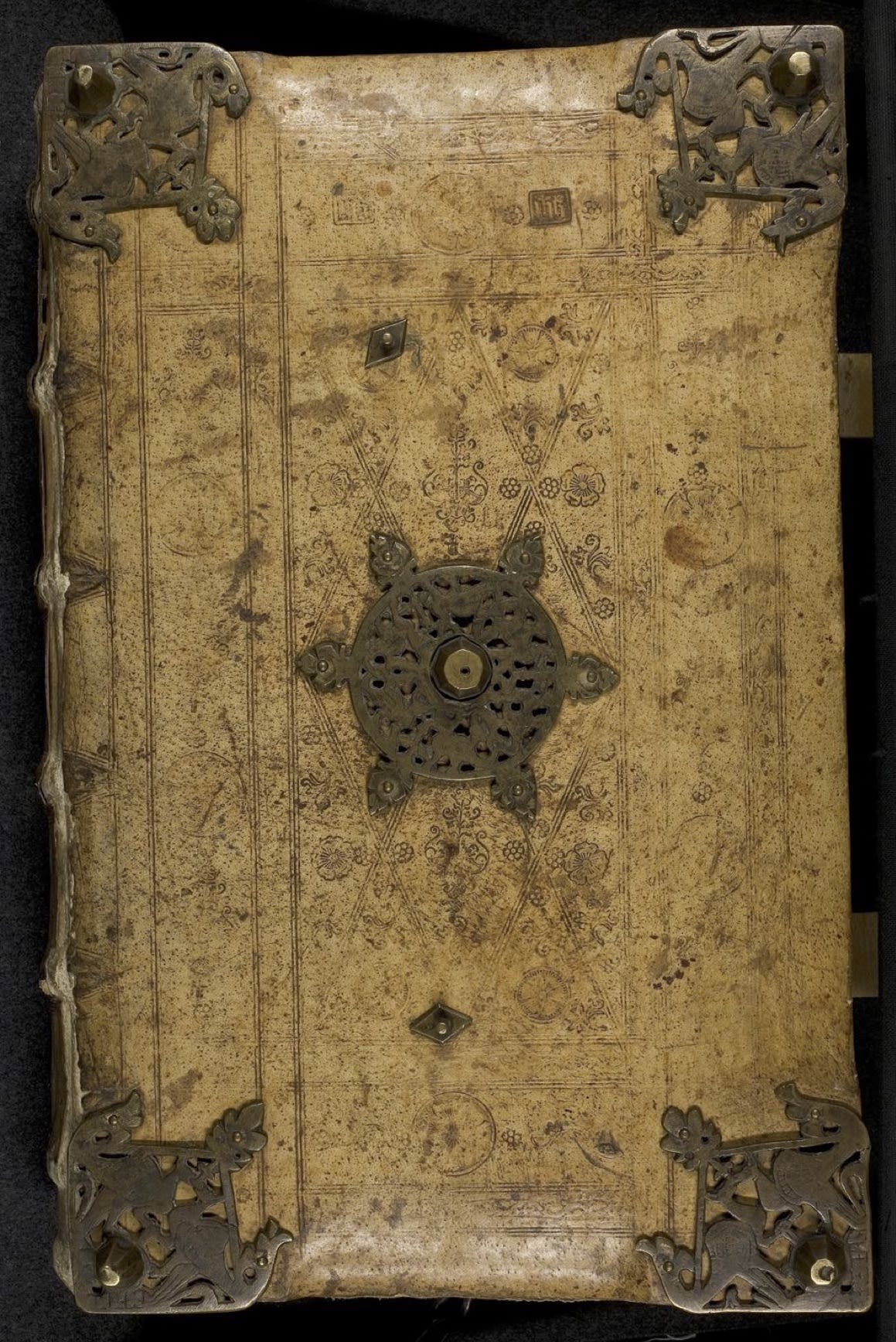

Der Riesencodex enthält Hildegards von Bingen Visionstrilogie und Briefe sowie ihre Werke in den Bereichen Musik und Sprache. Riesencodex, Vorderdeckel. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Der Riesencodex enthält Hildegards von Bingen Visionstrilogie und Briefe sowie ihre Werke in den Bereichen Musik und Sprache. Riesencodex, Vorderdeckel. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

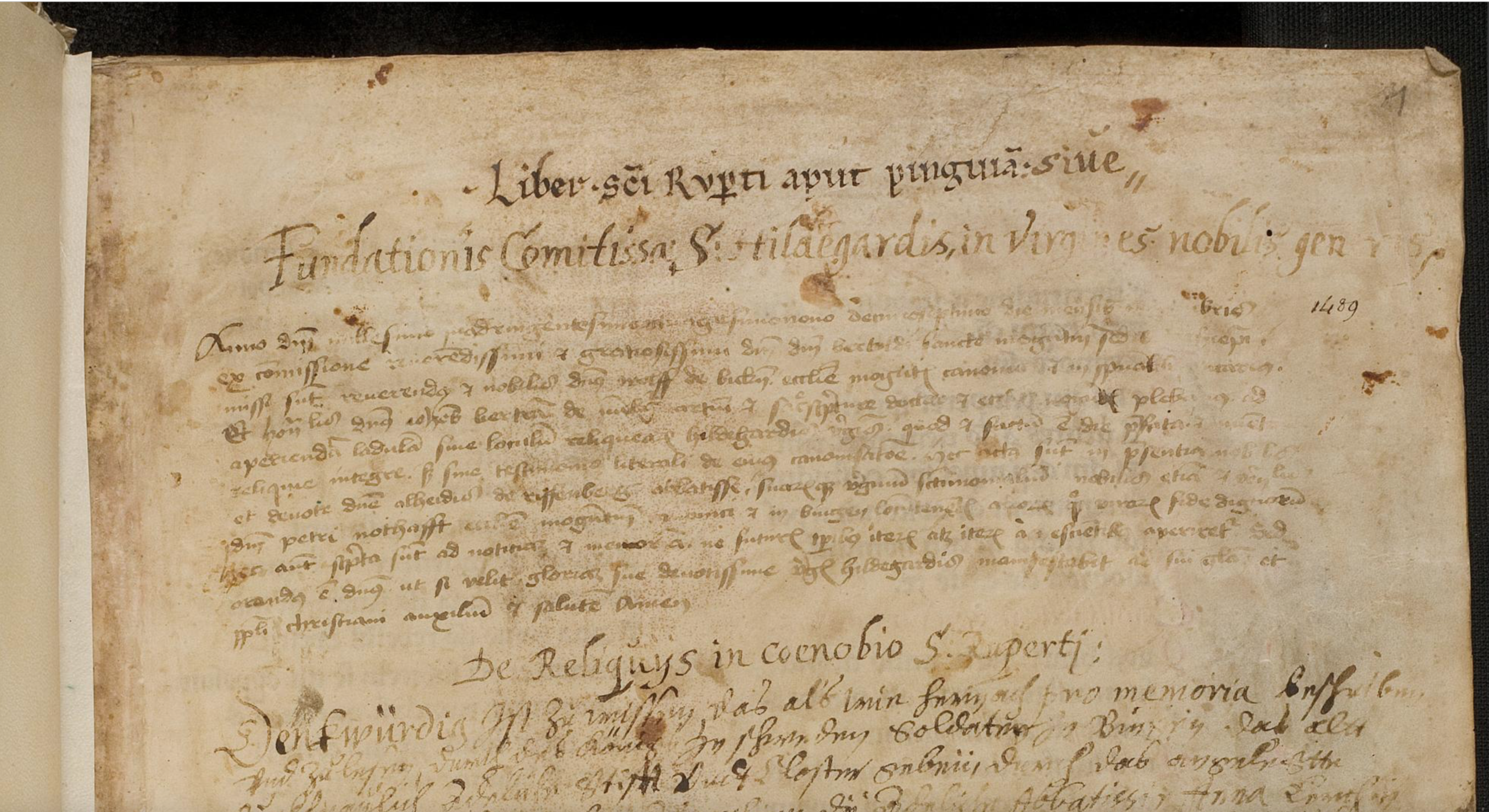

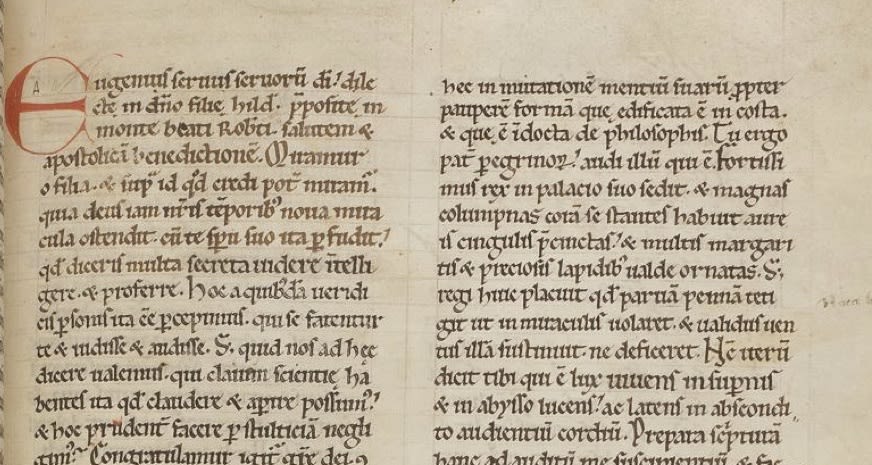

Scivias (1141-1151): Bereits in der Kindheit machte sich bei Hidegard von Bingen eine prohetische Begabung bemerkbar. Sie hielt ihre Visionen in der Visionstrilogie fest, hier zu sehen ist Teil 1 der Visionstrilogie. Riesencodex, 1r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Scivias (1141-1151): Bereits in der Kindheit machte sich bei Hidegard von Bingen eine prohetische Begabung bemerkbar. Sie hielt ihre Visionen in der Visionstrilogie fest, hier zu sehen ist Teil 1 der Visionstrilogie. Riesencodex, 1r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

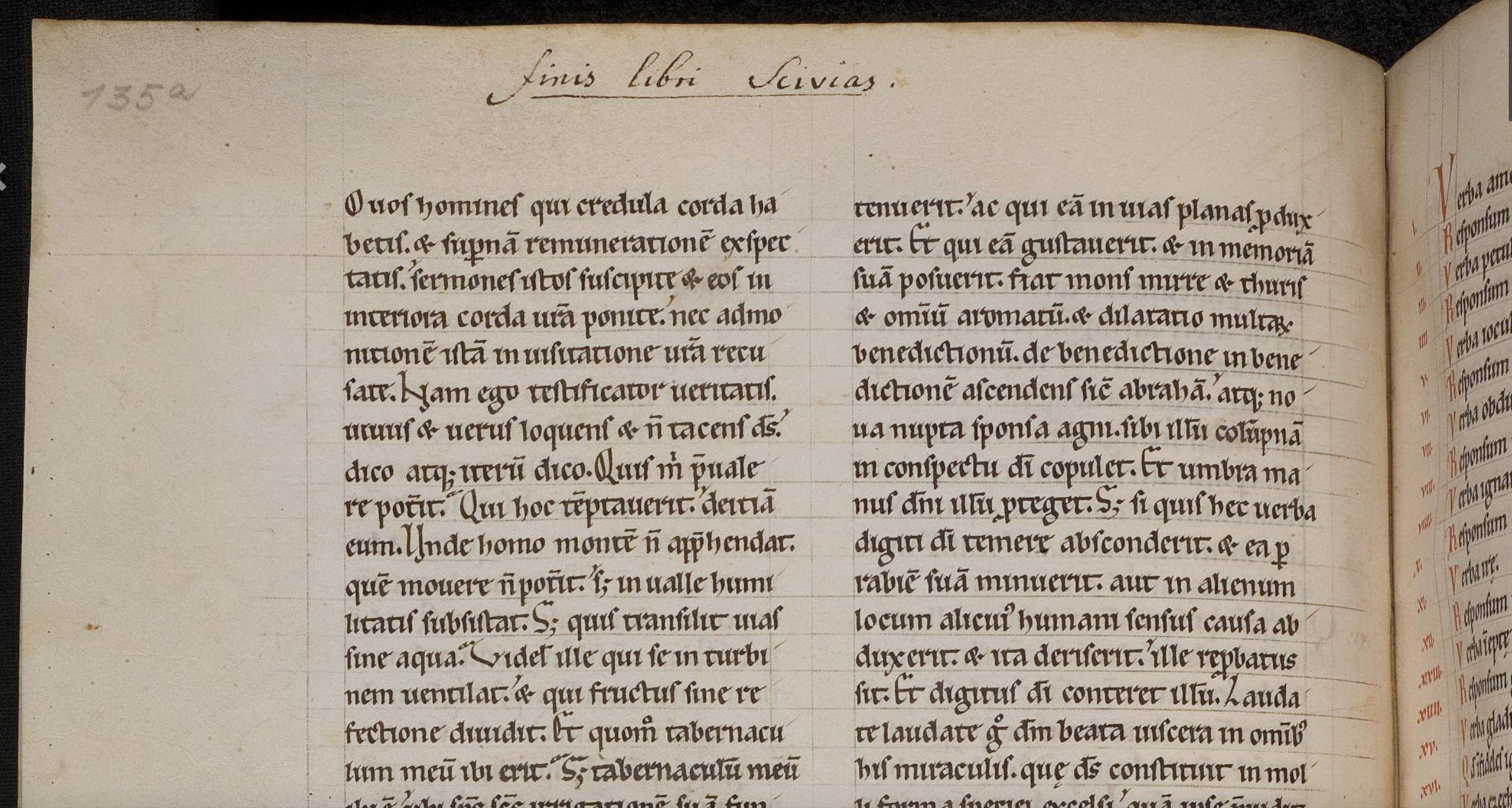

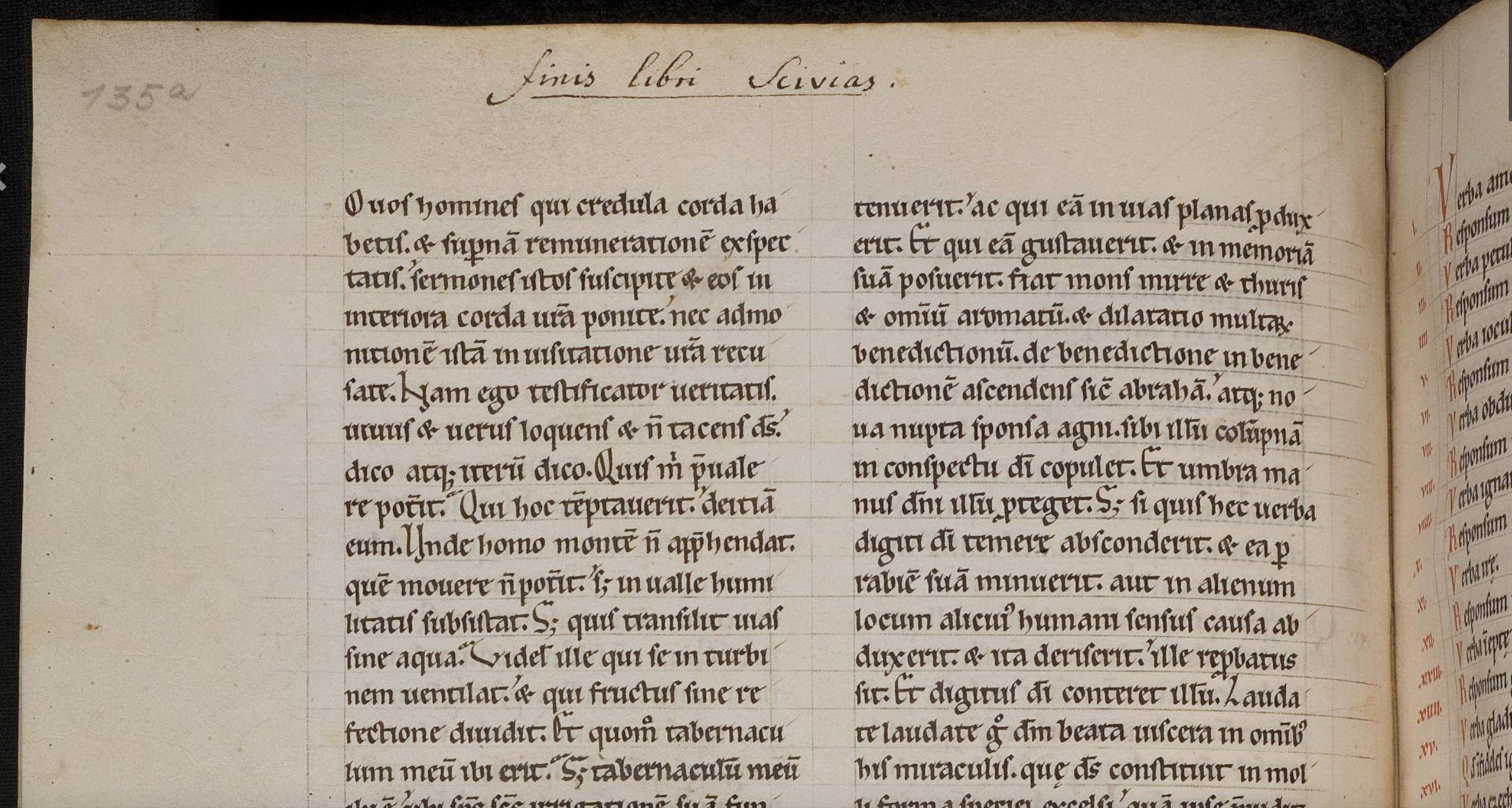

Liber vitae meritorium (1158-1163): Teil zwei der Visionstrilogie. Riesencodex, 135r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Liber vitae meritorium (1158-1163): Teil zwei der Visionstrilogie. Riesencodex, 135r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

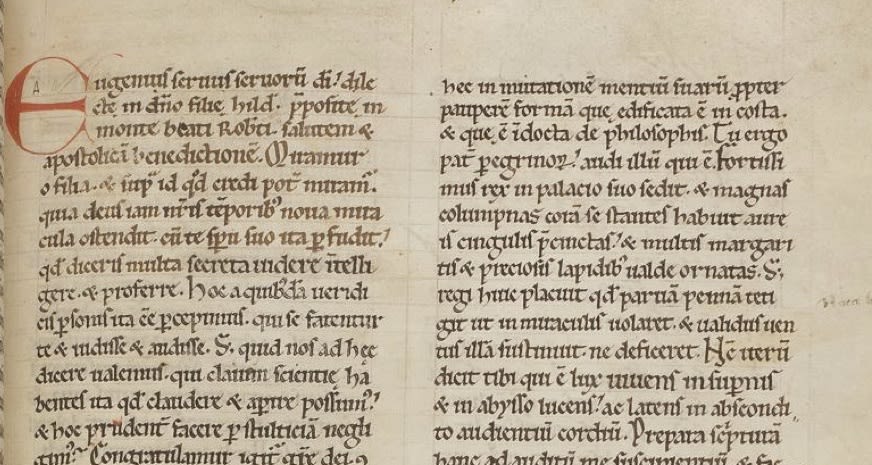

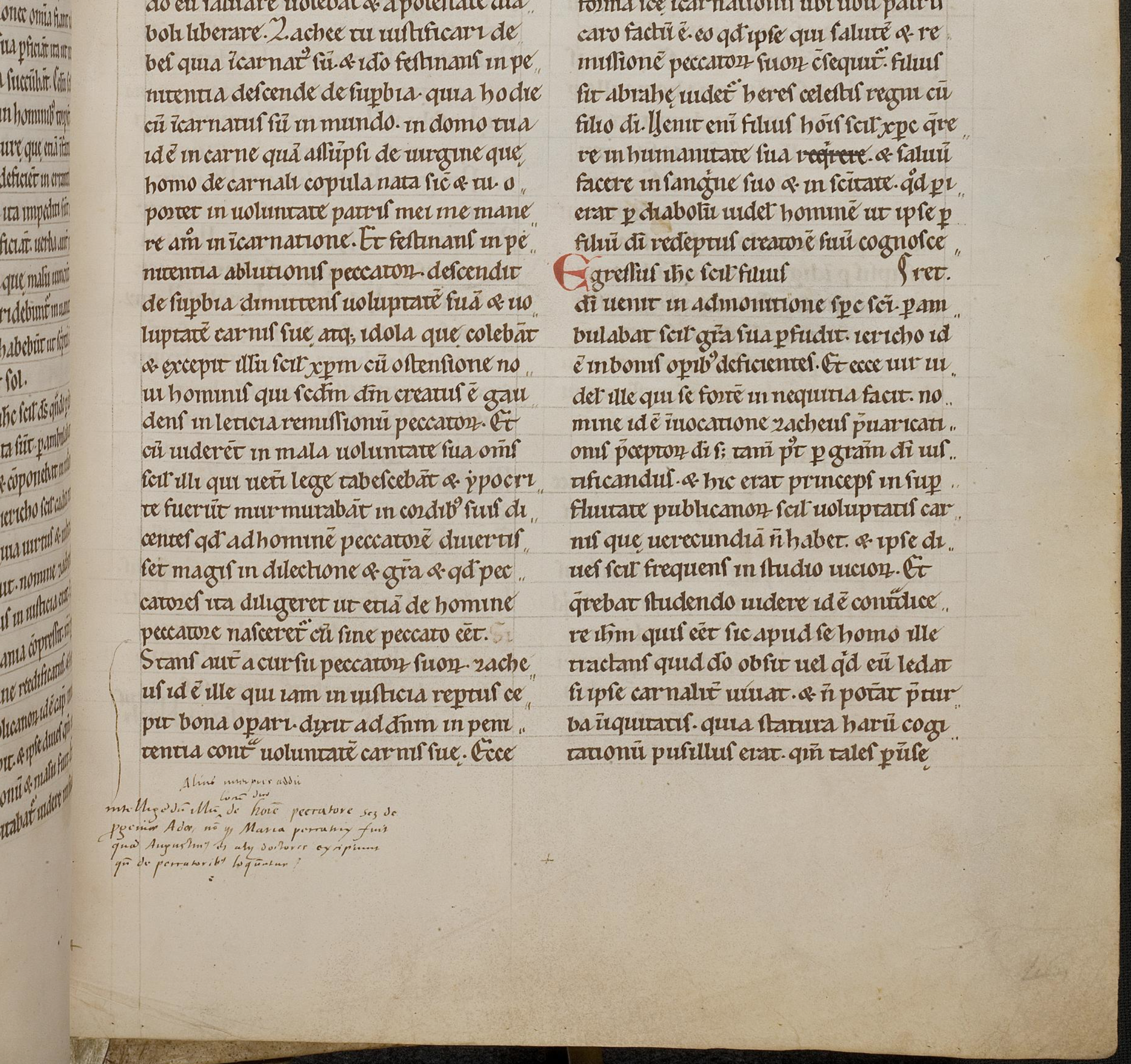

Epistolae (Briefe): Ein Rat der Seherin war ein gefragtes Gut. Hildegard stand im engen brieflichen Kontakt mit Menschen aller gesellschaftlichen Schichten Europas. Nachgewiesen sind ca. 390 ihrer Briefe an Laien, aber auch an weltliche und geistliche Machthaber, sowie Mönchs- und Nonnenkloster. Riesencodex, 328r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Epistolae (Briefe): Ein Rat der Seherin war ein gefragtes Gut. Hildegard stand im engen brieflichen Kontakt mit Menschen aller gesellschaftlichen Schichten Europas. Nachgewiesen sind ca. 390 ihrer Briefe an Laien, aber auch an weltliche und geistliche Machthaber, sowie Mönchs- und Nonnenkloster. Riesencodex, 328r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

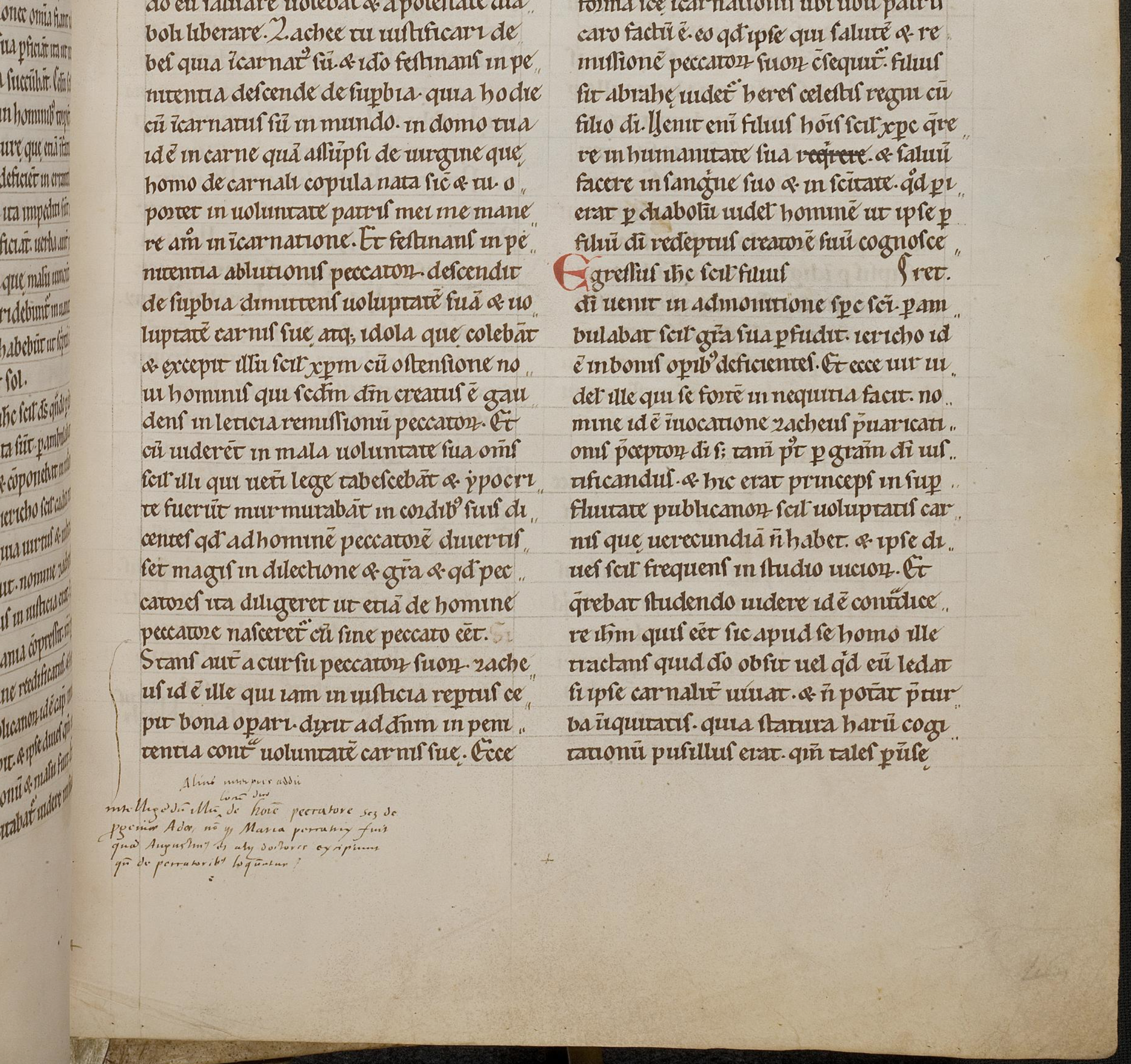

Sprachspiele: Die sprachliche Begabung der schreibenden Äbtissin wird auch durch ihre Sprachexperimente deutlich: Sie erfand die Geheimsprache lingua ignota (unbekannte Sprache), sowie die litterae ignotae (unbekanntes Alphabet). Riesencodex, 461r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Sprachspiele: Die sprachliche Begabung der schreibenden Äbtissin wird auch durch ihre Sprachexperimente deutlich: Sie erfand die Geheimsprache lingua ignota (unbekannte Sprache), sowie die litterae ignotae (unbekanntes Alphabet). Riesencodex, 461r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

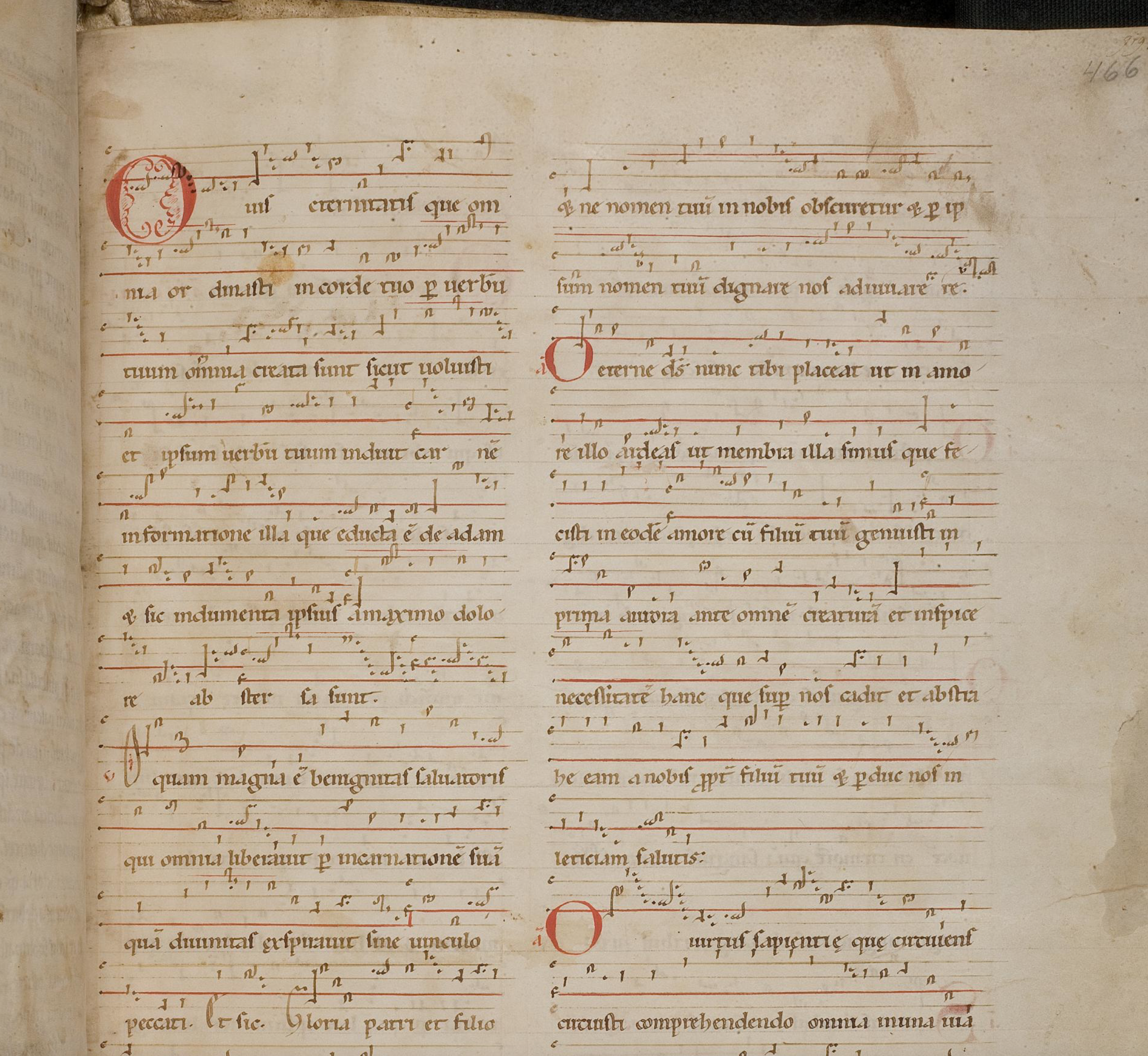

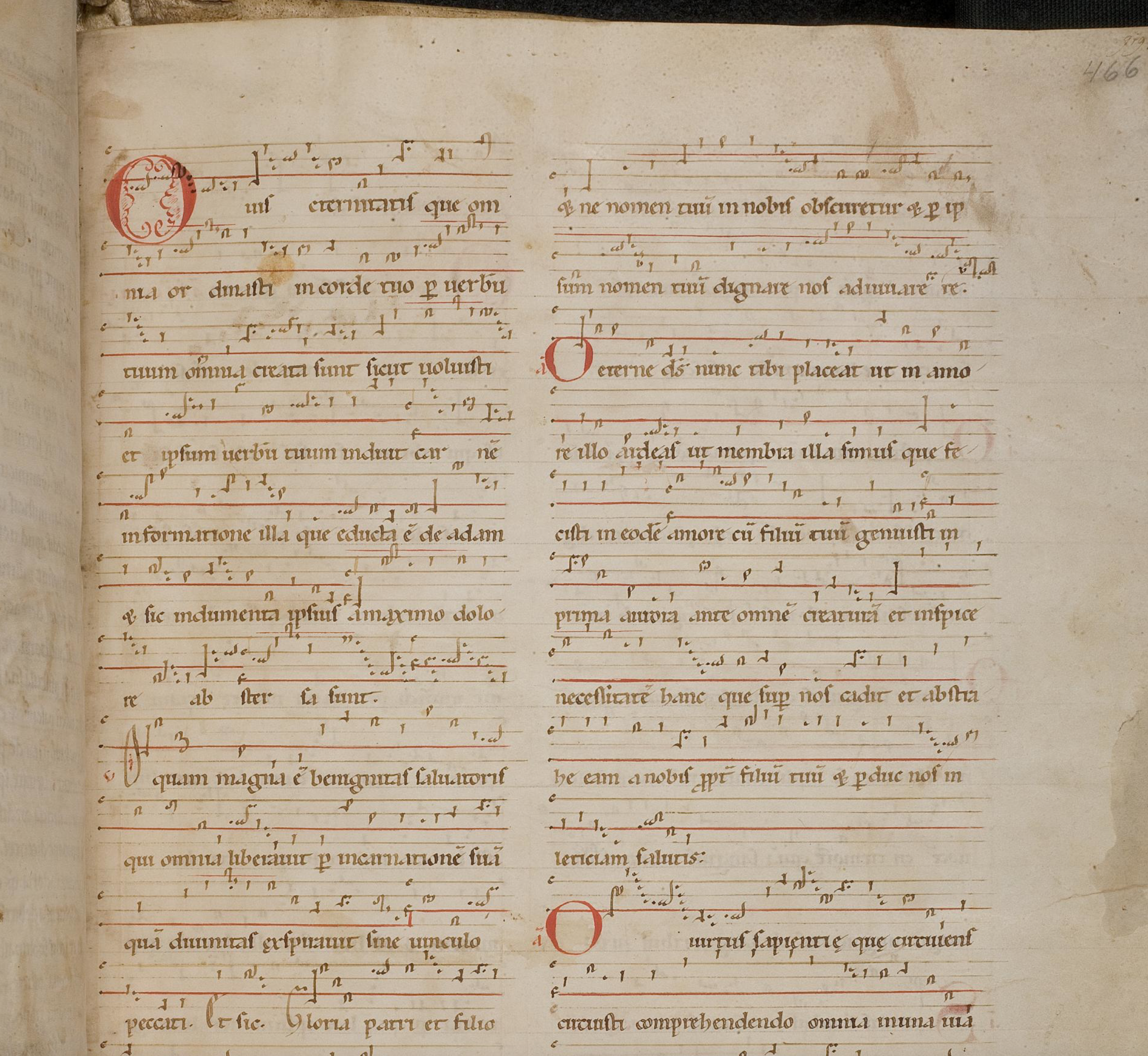

Musik: Mit den 77 Liedern im Riesencodex gesammelten Liedern, die von der Ätissin komponiert worden waren, leistete diese ihren Beitrag zur Gestaltung des geistlichen Lebens im Kloster auf dem Rupertsberg. Riesencodex, 466r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Musik: Mit den 77 Liedern im Riesencodex gesammelten Liedern, die von der Ätissin komponiert worden waren, leistete diese ihren Beitrag zur Gestaltung des geistlichen Lebens im Kloster auf dem Rupertsberg. Riesencodex, 466r. Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain: lizenziert unter CC BY 4.0, https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/titleinfo/449618.

Visionstrilogie: Die Zeugnisse der Visionen sind das Herzstück des Codex. Leider ist im Riesencodex (Handschrift Nr. 2) die Scivias ausschliesslich in Textform zu finden; die Scivias-Handschrift (Handschrift Nr. 1), deren Text mit 35 Miniaturen illustriert ist, ist seit dem zweiten Weltkrieg verschollen. Quelle: „Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem Rupertsberger Codex des Liber Scivias“ Autor unbekannt. Veröffentlicht von Wikimedia Commons, gemeinfrei nach UrhG §64.

Visionstrilogie: Die Zeugnisse der Visionen sind das Herzstück des Codex. Leider ist im Riesencodex (Handschrift Nr. 2) die Scivias ausschliesslich in Textform zu finden; die Scivias-Handschrift (Handschrift Nr. 1), deren Text mit 35 Miniaturen illustriert ist, ist seit dem zweiten Weltkrieg verschollen. Quelle: „Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem Rupertsberger Codex des Liber Scivias“ Autor unbekannt. Veröffentlicht von Wikimedia Commons, gemeinfrei nach UrhG §64.

Zudem setzte die Äbtissin sich mit der Medizin und Naturkunde auseinander. Diese Schriften sind jedoch nimt im Riesencodex enthalten. Die erhaltenen Werke Hildegards von Bingen illustrieren neben breitem Wissen auch ihren beträchtlichen Einfluss auf die Öffentlichkeit, darunter auch weltliche und geistliche Würdenträger. Sicherlich wurde die Autorität der Äbtissin durch den Zuspruch des Papstes Eugen II. gestärkt, der aus ihren Werken vorgelesen haben soll. In der römisch-katholischen Kirche wird sie erst seit 2012 als Heilige verehrt. Ihr Werk bezeugt sie als erste Universalgelehrte und ist eine wichtige Quelle für die Lebenswelt des Hochmittelalters.

Auch im Spätmittelalter gab es Autorinnen und Illustratorinnen, die mit ihren Werken grosse Bekanntschaft erlangten und somit auf ihre Zeitgenossen einwirken konnten. Die Äbtissin Herrad von Landsberg verfasste neben Hortus Delicarum («Garten der Klösterlichkeiten») auch die erste Enzyklopädie, die nachweisbar von einer Frau verfasst wurde. Gisela von Kerssenbrock verewigte sich 1300 mit Namen und Selbstbildnissen im Codex Gisle.

Gibt es aus jener Zeit eine vergleichbare Figur aus der Limmatstadt?

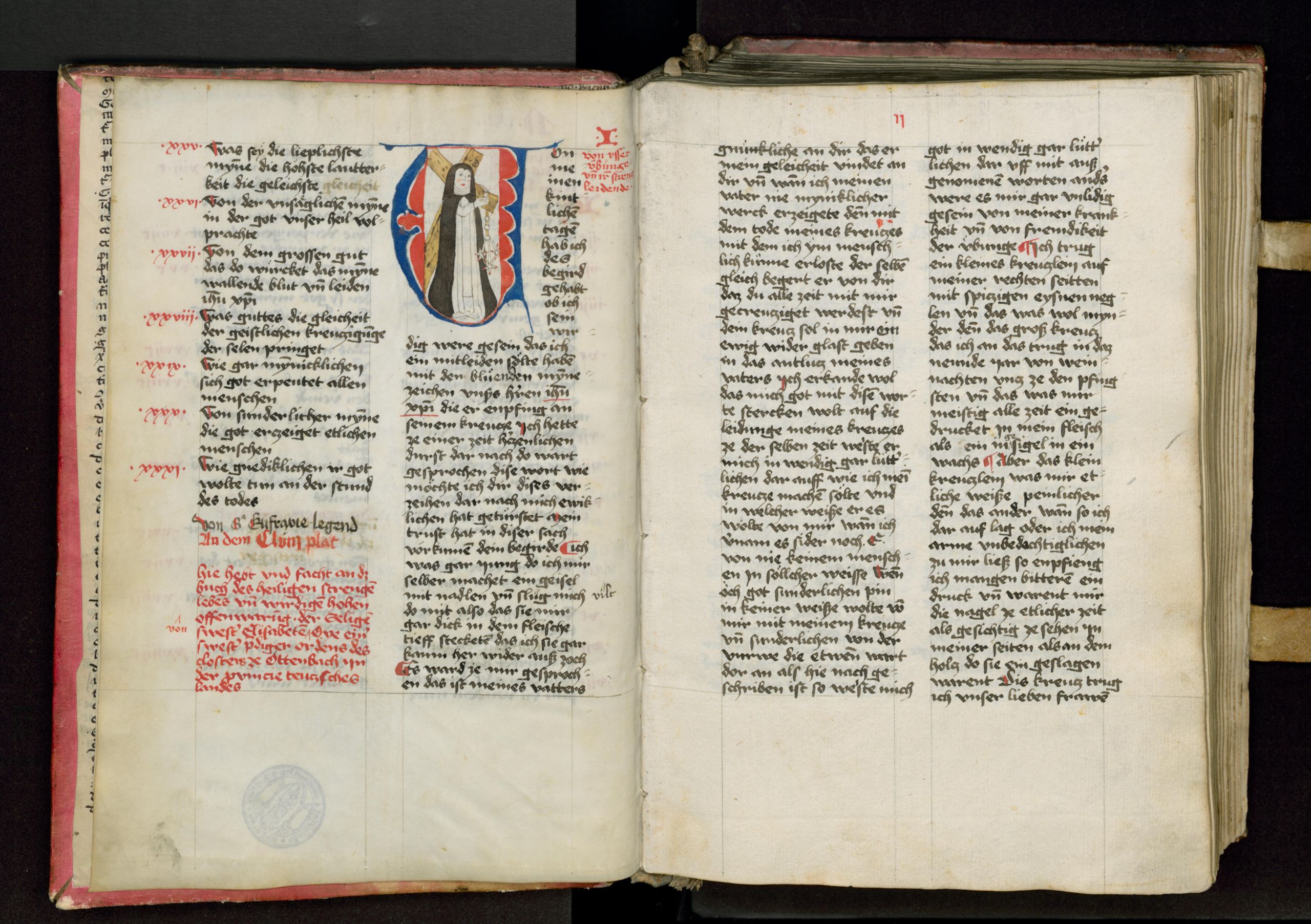

Schriftlichkeit im Frauenkloster Oetenbach

Ja, es gab Zürcherinnen, die um 1300 ihre Spuren auf Pergament hinterliessen. Insbesondere die Mystikerin Elsbeth von Oye tat sich heraus, die im Alter von sechs Jahren dem Kloster Oetenbach übergeben wurde, dort eine umfassende Bildung geniessen durfte und die sich später als bedeutende Mystikerin hervorgetan hat.

Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem Rupertsberger Codex des Liber Scivias. Autor unbekannt. Veröffentlicht von Wikimedia Commons, gemeinfrei nach UrhG §64.

Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem Rupertsberger Codex des Liber Scivias. Autor unbekannt. Veröffentlicht von Wikimedia Commons, gemeinfrei nach UrhG §64.

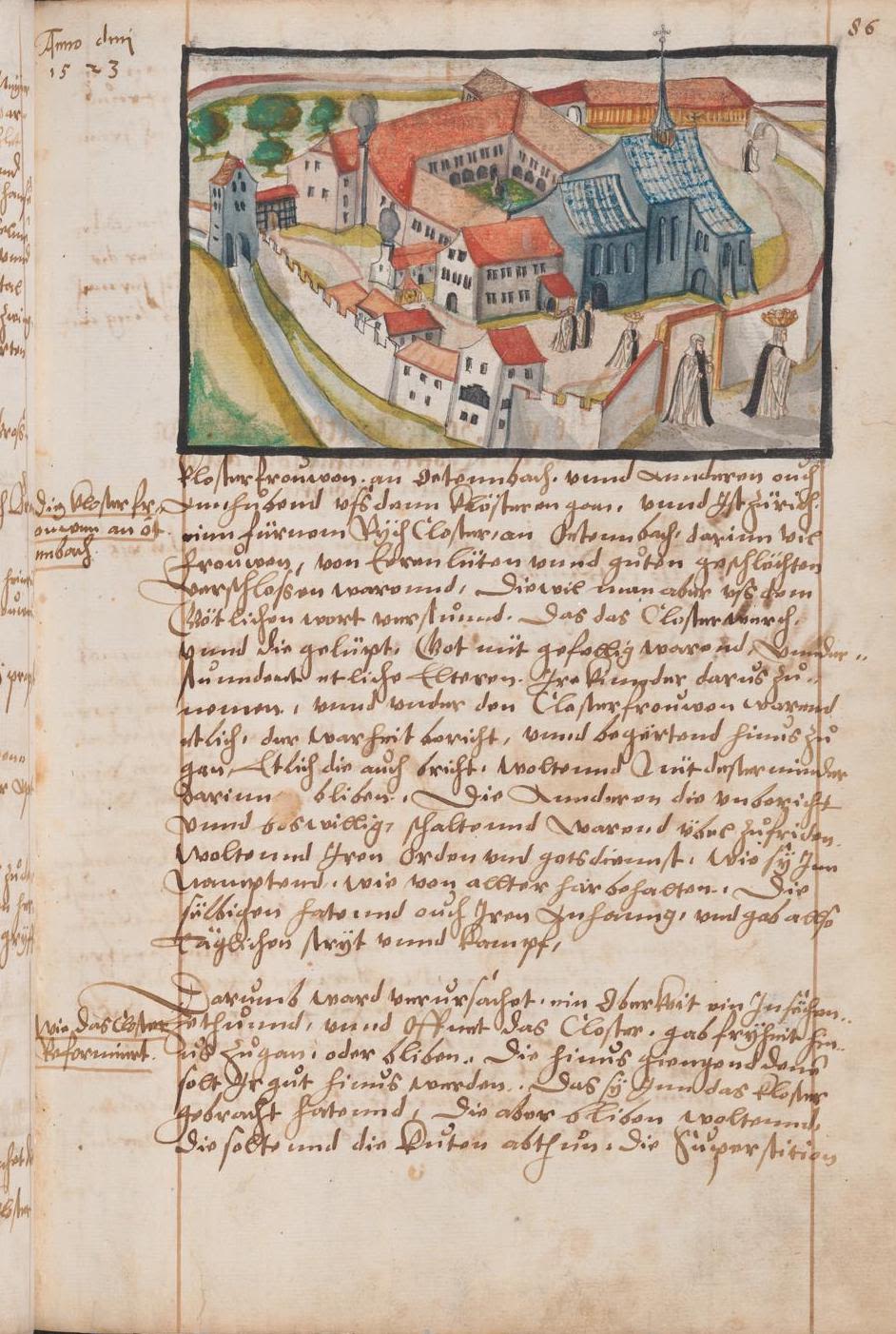

Das Frauenkloster Oetenbach

Das Kloster Oetenbach wurde vor 500 Jahren dort errichtet, wo heute das Parkhaus Urania und die Gebäude der Stadtverwaltung stehen. Diese Stelle war für Zürich schon immer von grosser Bedeutung – immerhin handelt es sich beim angrenzenden Lindenhof um das historische Zentrum der Stadt, auf dem bereits die römischen Eroberer einen Militärstützpunkt installiert hatten. Die Position des Klosters stützte also dessen Stellung in der Stadt.

Kloster Oetenbach: Historischer Überblick

Kloster Oetenbach: Historischer Überblick

1285 kauften die aus dem Stadtrand zuziehenden Nonnen das Grundstück den Kaufleuten Gütz Mülner und Rüdiger Manesse, dem Initiator des Manesse Codex, ab.

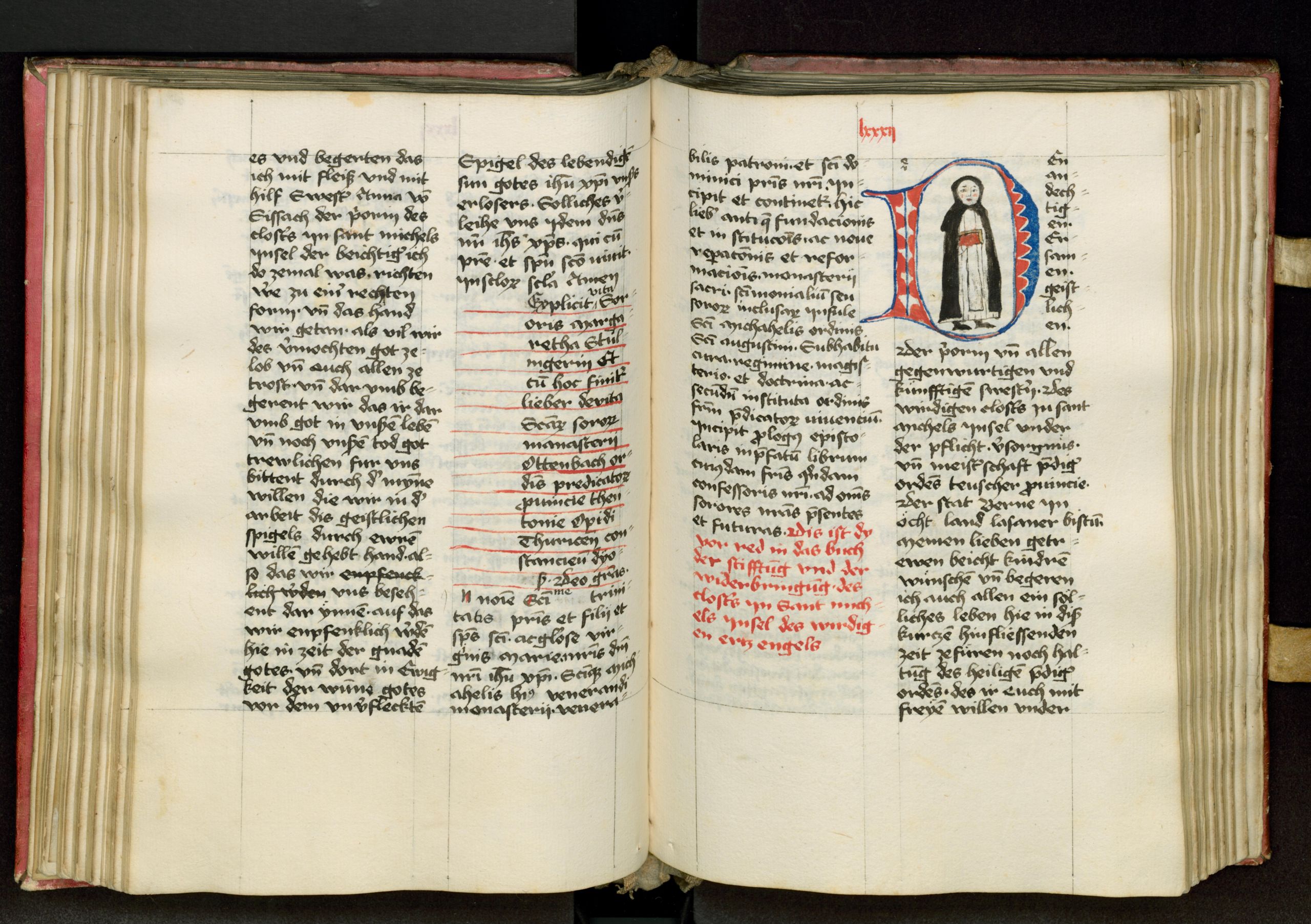

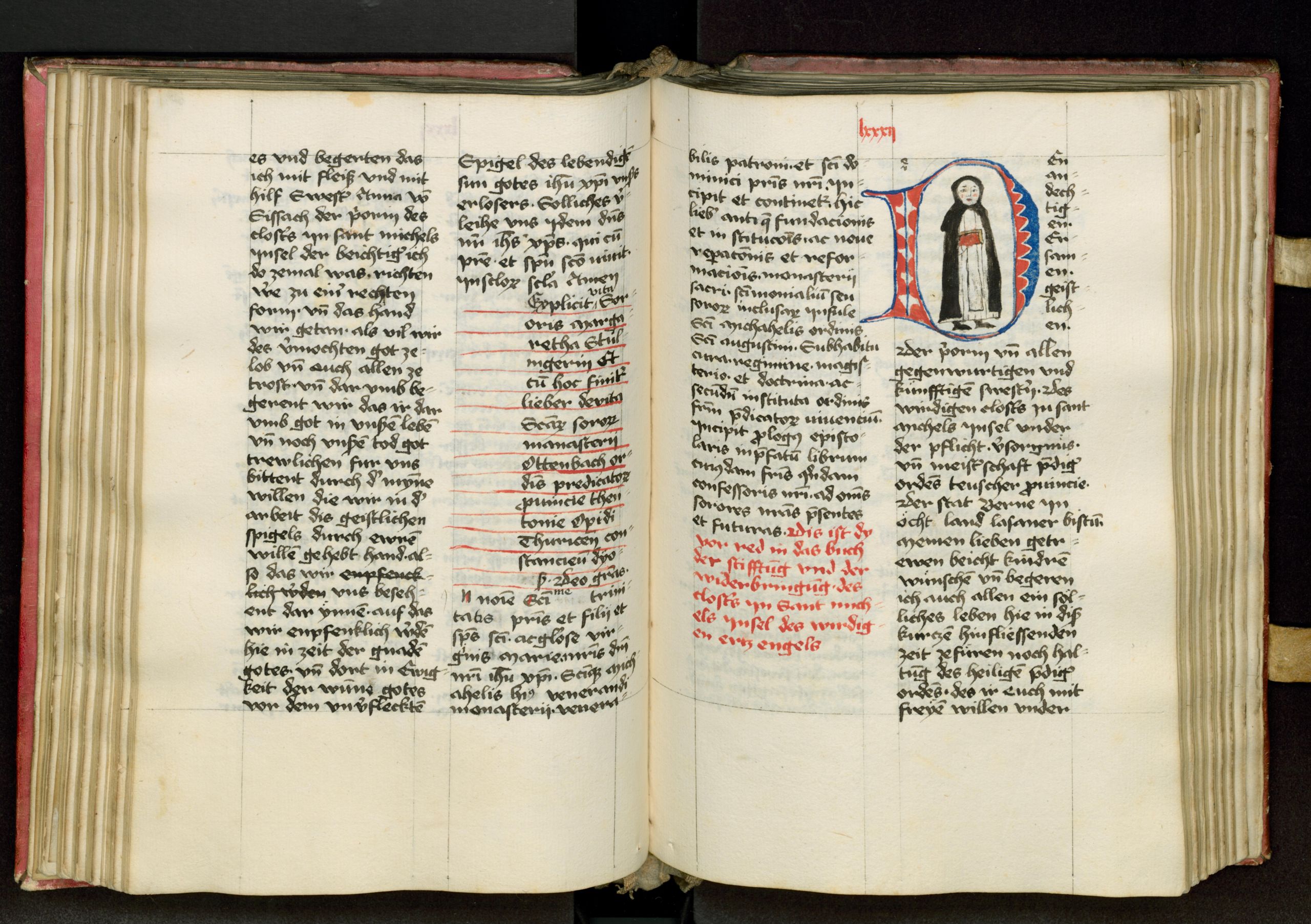

Die Dominikanerinnen stammten aus dem Zürcher Adel; nichtadeligen Frauen wurde erst viel später die Möglichkeit gegeben, in den Konvent einzutreten. Der Alltag der Dominikanerinnen war geprägt von Gebet, Gesang, Lesungen und häuslichen Arbeiten. Auch die Bildung der zukünftigen Nonnen besass hohen Stellenwert; ab 1326 war Lesefähigkeit eine Aufnahmebedingung für den Klostereintritt. Die entsprechend geschulten Nonnen befassten sich im hauseigenen Skriptorium mit dem Abschreiben von Texten. Das Skriptorium war der grösste Raum des Konvents, was dessen Stellenwert hervorhebt. Produziert wurden Texte für den klosterinternen Gebrauch; es ist aber auch nachgewiesen, dass die Nonnen im Kloster Oetenbach erwerbsmässig Bücher herstellten.

Gewisse Forscher gehen davon aus, dass die Frauen von Oetenbach wohl an der Herstellung des prächtigen Codex Manesse beteiligt gewesen sein dürften. Es bleibt jedoch bei der Vermutung, es gibt keine Beweise dafür. Die Mehrheit der Forscher geht nicht davon aus, dass die Prachthandschrift im Frauenkloster hergestellt wurde.

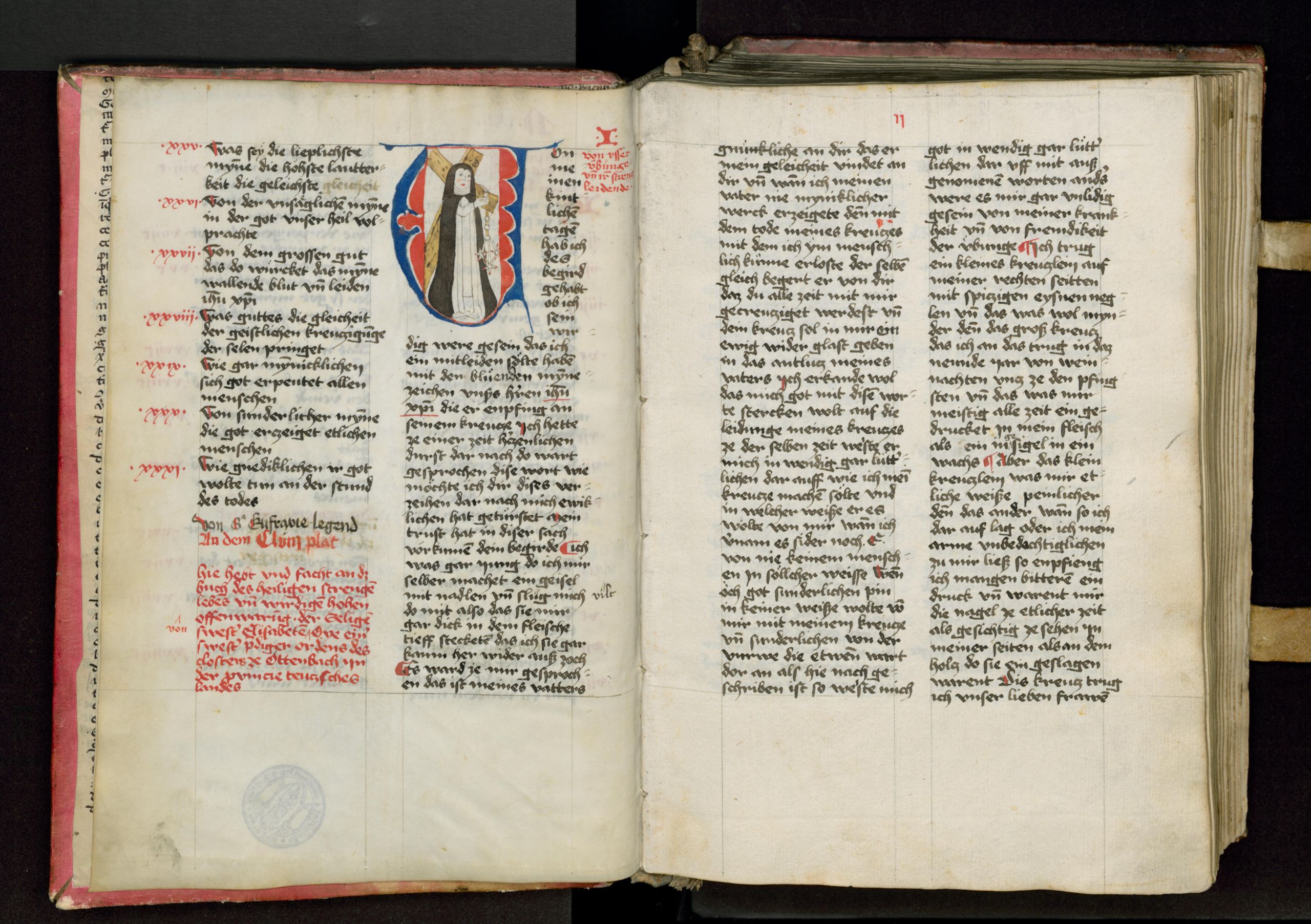

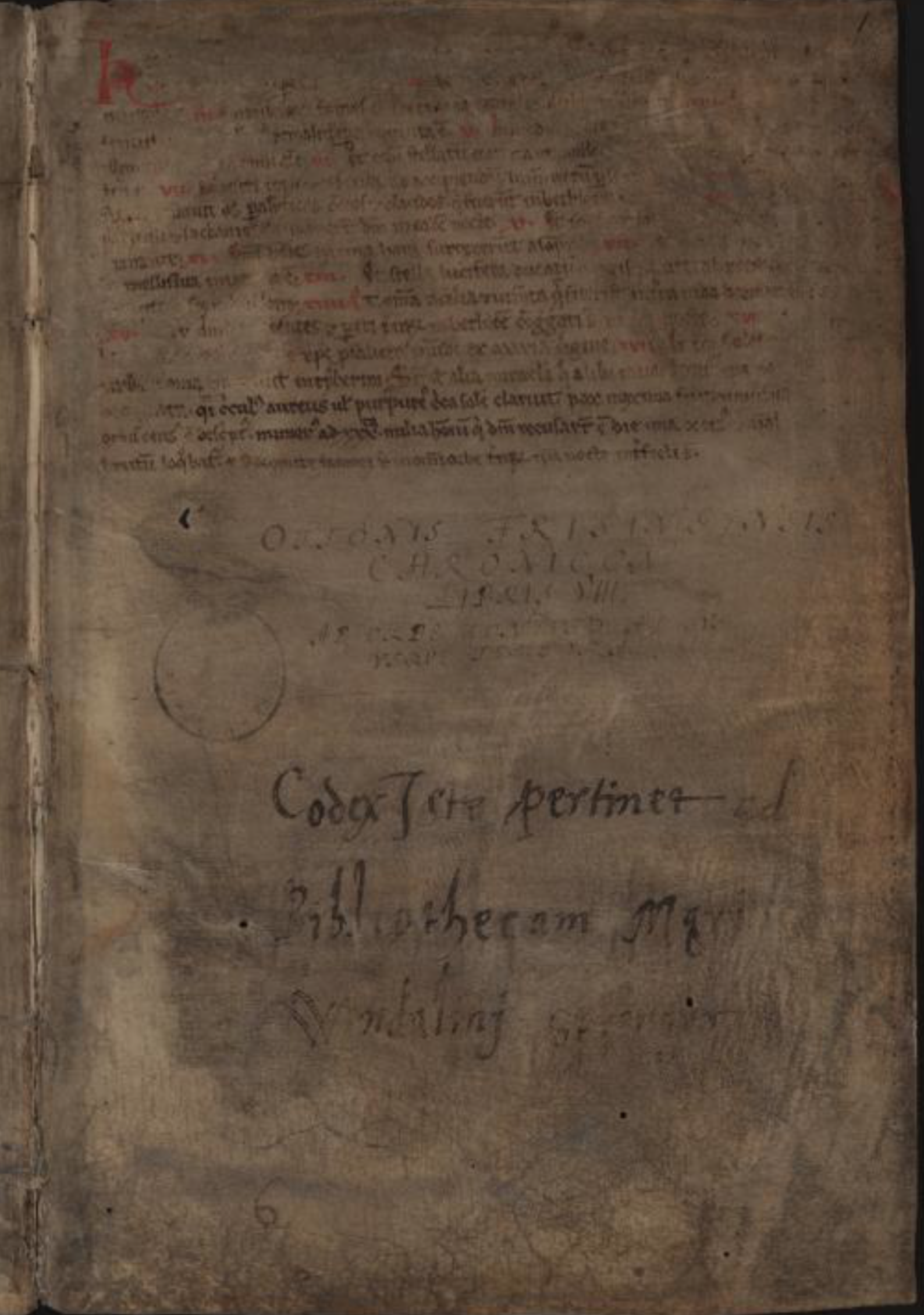

Gewisse Forscher gehen davon aus, dass die Frauen von Oetenbach wohl an der Herstellung des prächtigen Codex Manesse beteiligt gewesen sein dürften. Es bleibt jedoch bei der Vermutung, es gibt keine Beweise dafür. Die Mehrheit der Forscher geht nicht davon aus, dass die Prachthandschrift im Frauenkloster hergestellt wurde. Mit Sicherheit kann man sagen, dass des Oetenbacher Schwesternbuch und die Offenbahrungen der Mystikerin Elsbeth von Oye hier entstanden sind. Dasselbe wird für 19 weitere mehrheitlich dominikanische Handschriften sowie für Werke von Otto von Freising und Heinrich Seuse vermutet.

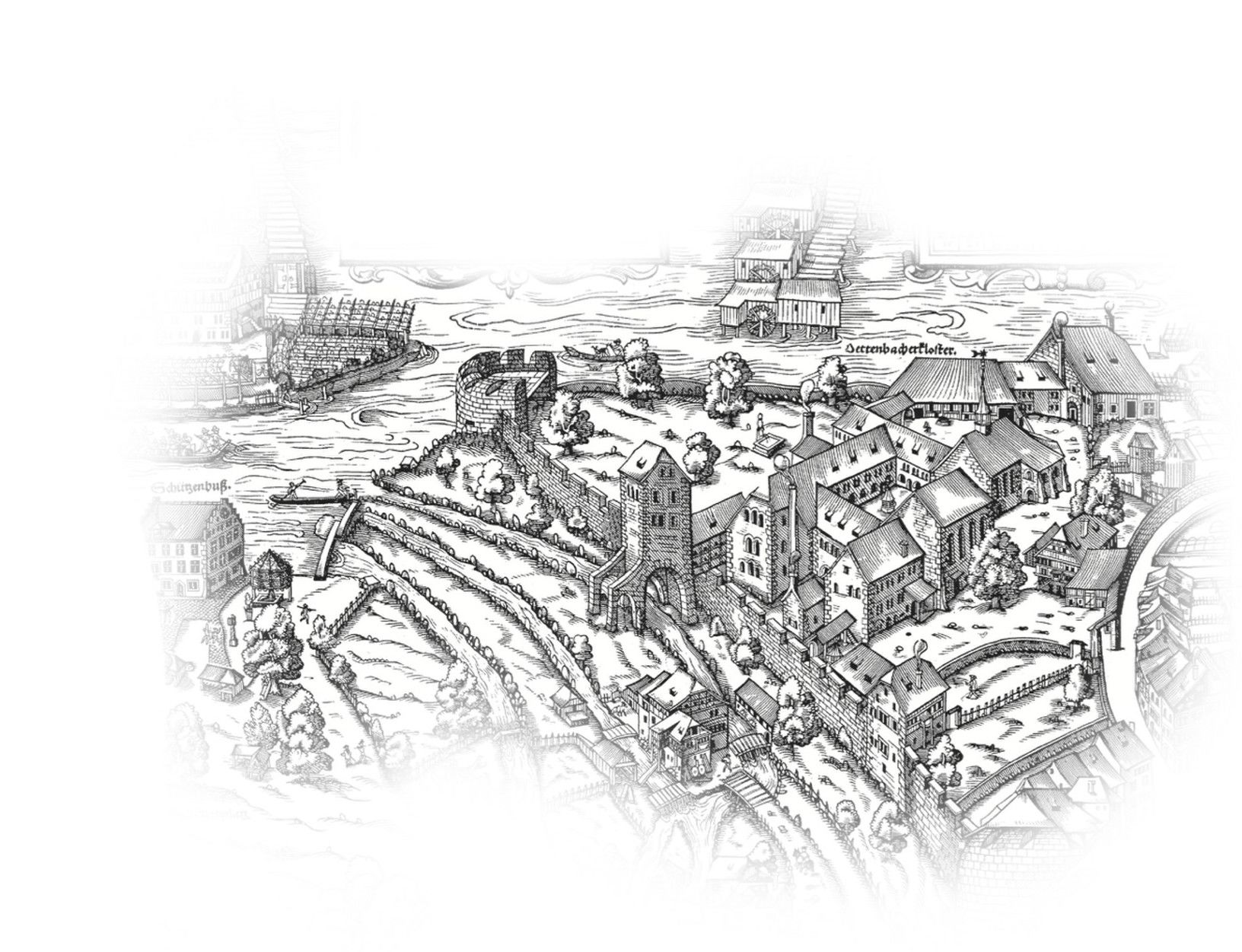

Kloster Oetenbach, Ausschnitt Murerplan.

Kloster Oetenbach, Ausschnitt Murerplan.

Oetenbacher Schwesternbuch (Liber de vita sanctarum sororum monasterii Ottenbach). Bibliotek der Universität Wrocław, 5. Lizenziert unter CC0, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/48574?id=48574.

Oetenbacher Schwesternbuch (Liber de vita sanctarum sororum monasterii Ottenbach). Bibliotek der Universität Wrocław, 5. Lizenziert unter CC0, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/48574?id=48574.

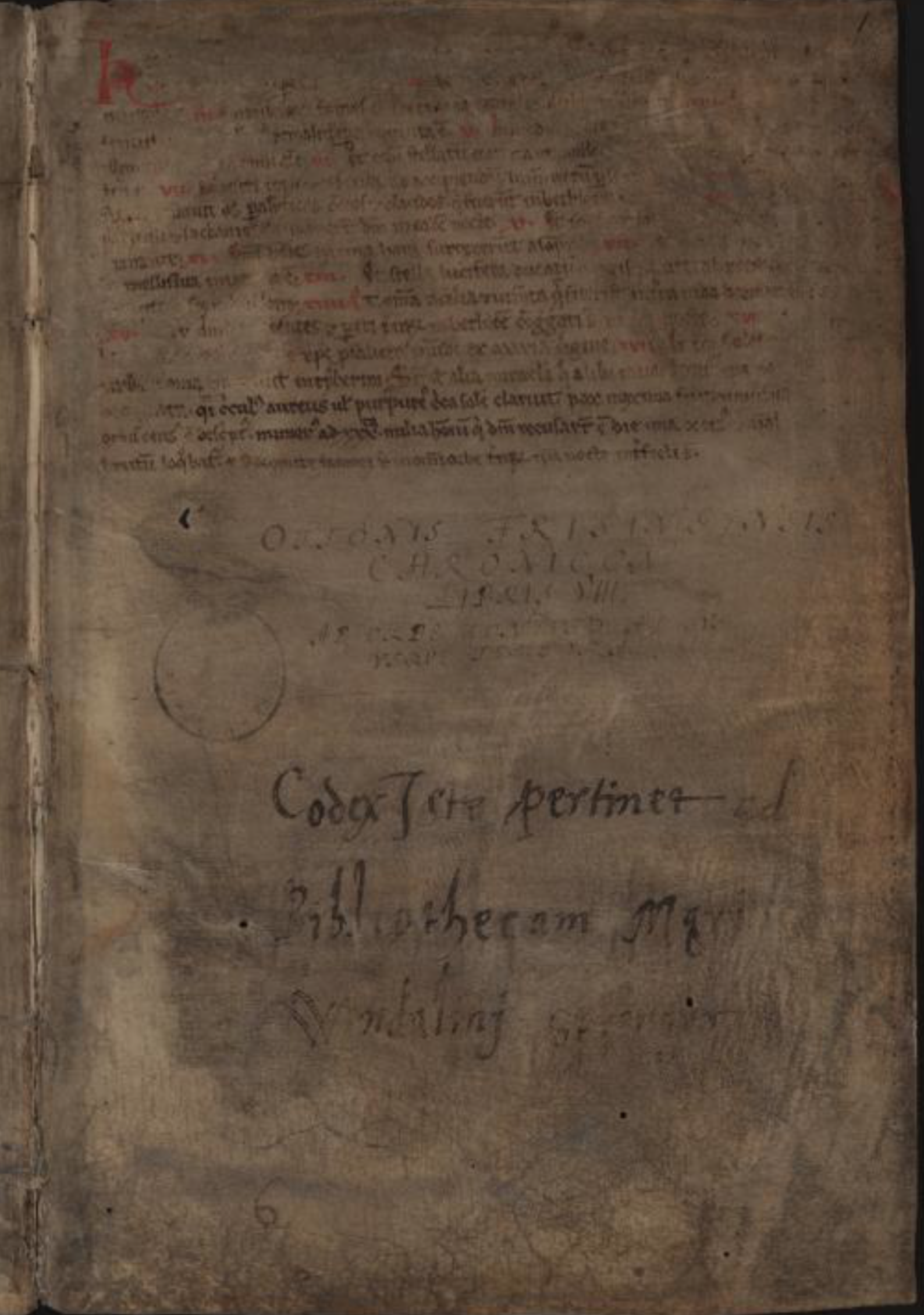

Otto von Freisinnigs Weltchronik (Chronica sie Historie de dubais civitatibus), 1r. Thüringer Universität- und Landesbibliothek Jena. Lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0.

Otto von Freisinnigs Weltchronik (Chronica sie Historie de dubais civitatibus), 1r. Thüringer Universität- und Landesbibliothek Jena. Lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0.

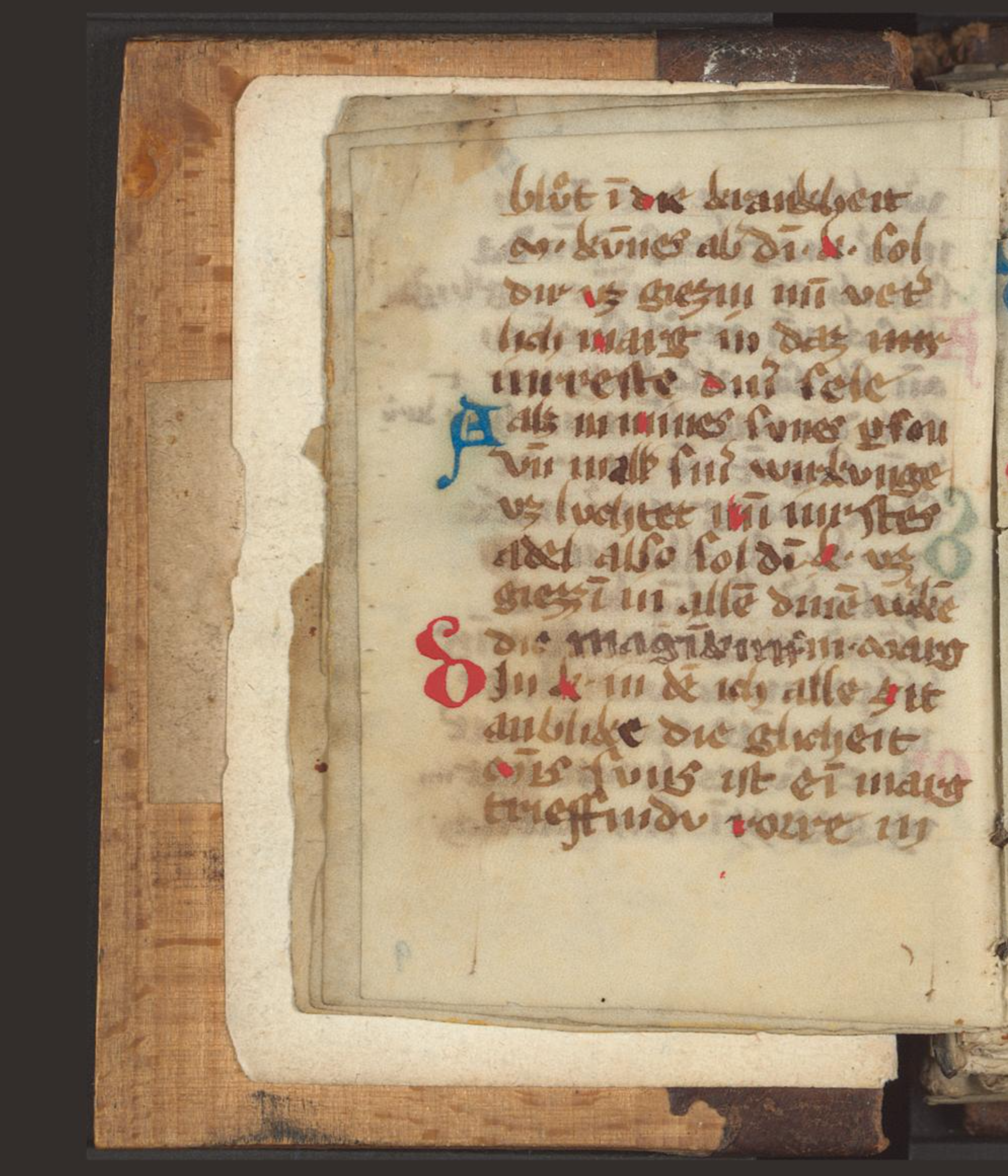

Oetenbacher Schwesternbuch (Liber de vita sanctarum sororum monasterii Ottenbach) 86. Bibliotek der Universität Wrocław. Lizenziert unter CC0, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/48574?id=48574.

Oetenbacher Schwesternbuch (Liber de vita sanctarum sororum monasterii Ottenbach) 86. Bibliotek der Universität Wrocław. Lizenziert unter CC0, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/48574?id=48574.

Der Eintritt ins Frauenkloster galt als härter als das Leben als Ehefrau und Mutter. Trotzdem wurde das an Gott ausgerichtete Leben von vielen Frauen angestrebt. Dies zeigt sich daran, dass das Kloster eine maximale Anzahl von 60 Nonnen vorschrieb, um den Ansturm von klosterwilligen Frauen, der wirtschaftlich schwer zu bewältigen gewesen wäre, abzuwehren.

Im 16. Jahrhundert ging dieser Andrang zurück. Im Zuge der Reformation wurden die Zürcher Klöster geschlossen, ihr Besitz säkularisiert und die Nonnen, die an der Reformation nicht teilhaben und beispielsweise heiraten wollten, traten in einen Konvent in altgläubigen Gebieten ein, beispielsweise in Baden oder Luzern. Andere, vor allem ältere, harrten in den Klostergebäuden aus, meist bis an ihr Lebensende. Im Jahr 1523 lebten nur noch 40 Schwestern im Kloster Oetenbach, auch das Fraumünster entleerte sich.

Zwei Jahre später wurde das Kloster ganz aufgehoben – Das Gebäude an dieser vorteilshaften Lage wurde fortan für andere Zwecke genutzt. Im 17. Jahrhundert wurde aus dem Kloster ein Zucht- und Waisenhaus, im 19. Jahrhundert die kantonale Strafanstalt, die Anfang 20. Jahrhundert nach Regensdorf umsiedelte. Das Klostergebäude wurde 1902/3 abgebrochen und machte den Gebäuden der Stadtverwaltung Platz – und natürlich auch einem Parkplatz.

Nonnen verlassen das Dominikanerinnenkloster Oetenbach in Zürich 1523.In: Kopierband zur Zürcherischen Kirchen- und Reformationsgeschichte, hg. v. Heinrich Bulling, von der Hand v. Heinrich Roman. [179] 86r. Bereitgestellt von: Zentralbibliothek Zürich, Ms B 316. https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/pageview/936791.

Nonnen verlassen das Dominikanerinnenkloster Oetenbach in Zürich 1523.In: Kopierband zur Zürcherischen Kirchen- und Reformationsgeschichte, hg. v. Heinrich Bulling, von der Hand v. Heinrich Roman. [179] 86r. Bereitgestellt von: Zentralbibliothek Zürich, Ms B 316. https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/pageview/936791.

Anatomisch inkorrekte Pferdebilder hin oder her - Der Codex Manesse ist laut jüngster Forschung wohl eher nicht im Skriptorium des Frauenklosters entstanden.

Andere mögliche Entstehungsorte

Max Schiendorfer schreibt, gemäss heute üblicher Ansicht sei der Codex Manesse in Zürich um 1300 durch einen Hauptschreiber As und seinem Schüler Bs ins Reine geschrieben worden und anschliessend durch den «Grundstockmeister» und dessen Gehilfen bebildert worden. Ein dritter Schreiber, Ms, habe schliesslich den Hadlaub-Korpus und die über den Miniaturen rubrizierten Sängernamen ausgeführt. Es gibt weder im Codex selbst noch in anderen Quellen Hinweise darauf, wer diese Künstler waren und in welchem Skriptorium sie gearbeitet haben.

Cordula M. Kessler und Christine Sauer reihen den Codex Manesse zusammen mit 18 anderen Handschriften im Bestand des Zürcher Predigerklosters ein. Allerdings hätten die Dominikaner die Herstellung der benötigten Schriften spezialisierten Schreibern übertragen. Zweifelsohne muss es sich bei der Erstellung einer solchen Prachtschrift um professionelle Schreiber, Buchmaler und Illustratoren gehandelt haben.

Daneben muss es eine zweite, über mehrere Generationen betriebene Schreibstube in Zürich gegeben haben. Max Schiendorfer weist auf Überreste von einst prächtigen Grossfolianten hin, die höfische Epik (Parzival und Tristan) enthielten. Ebenfalls in diesem Skriptorium sei eine Bilderhandschrift über den fiktiven Wilhelmus Orlens entstanden. Dieser Band muss den Künstlern, die am Codex Manesse gearbeitet haben, zugänglich gewesen sein, denn eine Reihe von Illustrationen aus dem Wilhelm-Codex wurden für die Manessische Liederhandschrift als Vorlage verwendet. Schiendorfer hält die Annahme, dass der Wilhelm-Codex ebenfalls von der Familie Manesse in Auftrag gegeben wurde, und deshalb dem Grundstockmeister in deren Privatbibliothek zugänglich gewesen sei, für plausibel.

Zürcher Orte, an denen der Codex Manesse entstanden sein könnte: Predigerkirche (oben), Grossmünster (rechts) und Frauenkloster Oetenbach (unten). Murerplan.

Zürcher Orte, an denen der Codex Manesse entstanden sein könnte: Predigerkirche (oben), Grossmünster (rechts) und Frauenkloster Oetenbach (unten). Murerplan.

Das Rätsel bleibt ungelöst

Abschliessend lässt sich die Frage, in welchem Skriptorium die Handschrift entstanden ist, nicht beantworten. Auch wenn nach heutigem Forschungsstand die Entstehung im Frauenkloster Oetenbach als unwahrscheinlich gilt, bleibt die Frage nach den Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen relevant. Im Herzen Zürichs ist um 1300 ein Bildungs- und Erziehungszentrum entstanden, das eine Alternative bot für Frauen, die sich keinem Ehemann unterstellen oder nicht im armen Beginenquartier leben wollten. Beispiele wie das von Hildegard von Bingen und der Zürcherin Elsbeth von Oye zeigen: Durch ihre schriftlichen Erzeugnisse konnten Frauen grossen Einfluss ausüben – auch auf das Denken der Männer.

Und die Frauen bleiben präsent in der Geschichte der Stadt, zum Beispiel auf überlieferten Dokumenten aus Oetenbach und auf den zahlreichen erhaltenen Münzen, die in der Amtszeit von Elisabeth von Wetzikon entstanden sind. Einige davon lassen sich im MoneyMuseum bewundern, das ausgerechnet an der Hadlaubstrasse in Zürich zu finden ist.

Bibliographie

- Bleuler, Anna Kathrin: Der Codex Manesse: Geschichte, Bilder, Lieder. München 2018.

- Brinker, Claudia et. al. (Hgg.): Die Manessische Liederhandschrift in Zürich: 12. Juni bis 29. September 1991, Schweizerisches Landesmusem Zürich. Zürich 1991.

- Deuchler, Florens: Strukturen und Schauplätze der Gestik. Gebärden und ihre Handlungsorte in der Malerei des ausgehenden Mittelalters. Berlin/Boston 2014.

- Deuchler, Klaus, Ritter, Pferde und Turniere. In: Pferde-Spiegel 8, August 1991, S. 10– 15.

- Gilomen, Hans-Jörg: Innere Verhältnisse der Stadt Zürich 1300-1500. In: Geschichte des Kantons Zürich, Bd. 1: Frühzeit bis Spätmittelalter. Zürich 1995, S. 336-389. Online unter: https://www.academia.edu/3402662/Innere_Verhältnisse_der_Stadt_Zürich_1300_1500 [20.05.2020]

- Gieslbrecht, Rebecca A.: Zeuginnen entlang der Ströme Zürcher Reformation. In: Giselbrecht, Rebecca A. u. Scheuter, Sabine (Hg.): Hör nicht auf zu singen. Zeuginnen der Schweizer Reformation. Zürich 2016, S. 83-106.

- Keller, Hildegard Elisabeth: Der Ozean im Fingerhut. Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Hadewijch und Etty Hillesum im Gespräch. Zürich 2011.

- Von Müller, Mareike: Vulnerabilitätsmetaphern und Narrativierungsstrategien in den «Offenbarungen» und der «Vita» Elsbeths von Oye. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, Bd. 142. Berlin/Boston 2020, S. 79-106.

- Neubauer, Irmgard: Die Beginen. Eine mittelalterliche Lebensgemeinschaft von Frauen. [Ort und Datum unbekannt]. Online unter: http://www.frauenwissen.at/beginen.php [20.05.2020].

- Schiendorfer, Max: Zürich. In: Schubert, Martin. Schreiborte des Mittelalters. Skriptorien – Werke – Mäzene. Berlin/Boston 2013, S. 645-668.

- Schiendorfer, Max (Hg.): Johannes Hadlaub. Die Gedichte des Zürcher Minnesängers.. Zürich 1986.

Abbildungen

Kapitel "Wo ist der Codex Manesse entstanden?":

- Codex Manesse, Einband. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

- Codex Manesse, 73r. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

- Kloster Oetenbach, Ausschnitt Murerplan.

Kapitel "Zürcher Frauen um 1300"

- Codex Manesse, 32v., 63r., 64r., 70v., 82v., 110r. Universitätsbibliothek Heidelberg: lizenziert unter CC0, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

Kapitel "Zürcher Münzen"

- Bild von Michael Longmire auf Unsplash.

Musik

Kapitel "Die Fraumünsteräbtissin"

- Medieval Loop One by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.