BEATRIX

Eine Nonne erobert die Welt

Das eigene Leben leben

Gottfried Keller hat in der Legende Die Jungfrau und die Nonne die eigenwillige Frauenfigur Beatrix geschaffen. Seine gewitzte Erzählung hat mich amüsiert und herausgefordert, nach den Lebensoptionen von Frauen im Mittelalter zu forschen.

Konnten sie selbst über ihr Leben bestimmen? Oder waren sie handlungsunfähig – gar die Spielpuppen der Männer?

Und vor allem: Sagen die Quellen genug darüber aus?

In der Legende fallen mir Vorurteile und ein verklärtes Mittelalterbild auf. Die Schwachstellen möchte ich kritisch hervorheben und anhand von historischen Frauenfiguren widerlegen. Es scheint mir, Keller habe einiges von der mittelalterlichen Frauenwelt verpasst.

Dies soll uns aber nicht entgehen!

Ich werde fünf eigenwillige Frauen des Mittelalters vorstellen: Eine Königin, eine Prinzessin, eine Zürcher Nonne, eine Universalgelehrte sowie eine Mystikerin. Ihre Namen sind bis heute erhalten. Das ist leider bei vielen anderen nicht der Fall.

Ich stelle zu jeder Frau Quellen vor. Davon sind einige von ihnen selbst verfasst. Andere sind Zeugnisse aus fremder Hand.

Jede einzelne konnte durch Engagement und Ehrgeiz über ihr eigenes Leben bestimmen – genau wie Beatrix es konnte. Ausserdem ist jede einzelne ein Beweis dafür, dass Keller – und vielleicht auch ihr selbst – gewisse Vorurteile über die Frau im Mittelalter revidieren sollte.

In meiner Story möchte ich meine zwei Leidenschaften – die Germanistik und die Geschichtswissenschaft – miteinander verbinden. Etwas kann ich schon verraten:

Die fünf Frauen haben uns einiges zu erzählen!

Die Legende

Die Jungfrau und die Nonne

Gottfried Keller veröffentlichte 1872 den Band 'Sieben Legenden'. Er erzählt in der Legende 'Die Jungfrau und die Nonne' von der Nonne Beatrix:

Beatrix lebt seit vielen Jahren vorbildlich fromm im Kloster, aber diese eine Welt ist ihr nicht genug. Sie beschliesst aus Sehnsucht nach einem Mann, das Kloster zu verlassen.

Sie tritt an den Altar der Jungfrau Maria, legt den Schlüssel hin und entschuldigt sich für ihre Abenteuerlust.

Beatrix trifft im Wald auf einen Ritter und die beiden finden sofort Gefallen an einander. Ihr gefällt die Höflichkeit des Ritters, ihm ihre Schönheit.

So reiten sie zusammen zur Burg des Ritters, heiraten und zeugen acht wunderschöne Söhne .

Doch als die Söhne erwachsen werden, scheint ihre Aufgabe als Mutter erfüllt und Beatrix sehnt sich nach dem Kloster zurück. Schliesslich hat sie sich als Nonne einem anderen Mann versprochen – Christus.

Sie verlässt ihre Familie, um ins Kloster zurückzukehren – ungewiss, ob die Abtrünnige dort überhaupt noch eingelassen wird.

Die Überraschung ist gross. Die Jungfrau Maria hat all die Jahre Beatrix‘ Abwesenheit vertuscht, indem sie selbst die Gestalt der Nonne Beatrix annahm und das klösterliche Leben weitergeführt hat. Niemand hatte bemerkt, dass die Nonne die Freude der achtfachen Mutterschaft genoss.

Und warum fliegt das Doppelleben der Beatrix trotzdem auf?

Ihre Söhne und ihr Mann vermissen Beatrix und suchen sie.

Als sie beim Kloster vorbeikommen und die Messe besuchen, sehen sie ihre Mutter beziehungsweise Ehefrau als Nonne.

Beatrix platzt fast vor Freude und Stolz.

Die Lebensoption der Frau im Mittelalter

Beatrix entscheidet!

Zu Beginn der Legende ist die wunderhübsche Beatrix Küsterin eines Klosters und geht pflichtbewusst ihren Aufgaben nach:

Sie besorgt Chor, Altar und Sakristei. Sie läutet die Glocke pünktlich. Gleichzeitig malt sie sich die Freuden des Lebens ausserhalb der Klostermauern aus.

Schliesslich wagt Beatrix den Schritt. Sie lässt ihr Nonnenleben hinter sich und wird zur weltlichen Frau.

Was bei Beatrix so leicht aussieht, stellte für die Frau im Mittelalter allerdings die ultimative Entscheidung dar:

In der Welt als Ehefrau

Otto II. und seine Gemahlin Theophanu, von Christus gekrönt und gesegnet (Relieftafel aus Elfenbein, etwa 982/983, Mailand (?), heute: Musée de Cluny, Paris, Wikimedia)

Otto II. und seine Gemahlin Theophanu, von Christus gekrönt und gesegnet (Relieftafel aus Elfenbein, etwa 982/983, Mailand (?), heute: Musée de Cluny, Paris, Wikimedia)

oder

Im Kloster als Braut Christi

Illustration aus: Christus und die minnende Seele (Stiftsbibliothek Einsiedeln Codex 710 (322), fol. 17v) (falls nicht anders markiert: sämtliche Codcies: © e-codices)

Illustration aus: Christus und die minnende Seele (Stiftsbibliothek Einsiedeln Codex 710 (322), fol. 17v) (falls nicht anders markiert: sämtliche Codcies: © e-codices)

In der Welt als Ehefrau

Adelige Ehefrau im Mittelalter

Bevor ich mich zwei ausserordentlichen Ehefrauen widme, möchte ich auf einige Fakten zur mittelalterlichen Ehe aufmerksam machen, welche sich viele von euch vielleicht nicht bewusst sind.

Ehe war nicht gleich Ehe.

Man kann vom Früh- bis ins Spätmittelalter grosse Unterschiede beobachten. Nichtsdestotrotz gibt es einschneidende Aspekte, die in Europa über mehrere Jahrhunderte von grossem Stellenwert waren.

Zuerst muss man sich vorstellen, dass eine adlige Frau (vrouwe) unter anderen Umständen lebte als eine nicht-adlige Ehefrau (wîp). Während diese für Haus und Familie zuständig war, hatte eine Adlige Dienstpersonal, oft auch Ammen, welche die Säuglinge betreuten. Ehefrau war also nicht gleich Ehefrau.

Da Beatrix einen Ritter heiratet, musste sie eine Adlige sein. Denn es wurde selten über die Standesgrenze hinaus geheiratet. Deshalb wende ich mich nun einer Adelshochzeit zu.

Von adeligen Hochzeiten wissen wir wesentlich mehr als von Eheschliessungen gewöhnlicher Menschen. Dies liegt daran, dass sich die Geschichtsschreibung grösstenteils auf den Adel konzentrierte.

Die adelige hōchgezīt (mittelhochdeutsch für: Hochzeit) wurde nach katholischem Brauch in der Kirche abgehalten. Sie war prunkvoll, mit vielen Gästen und dauerte oft mehrere Tage lang.

Die Hochzeit von Konstanze von Sizilien mit Kaiser Heinrich VI. des Staufergeschlechtes (Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, fol. 96r).

Die Hochzeit von Konstanze von Sizilien mit Kaiser Heinrich VI. des Staufergeschlechtes (Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, fol. 96r).

Die Rolle der adeligen oder herrschaftlichen Ehefrau bestand weniger darin, im Haushalt mitzuhelfen oder die Kinder eigenständig gross zu ziehen. Vielmehr lag ihre wichtigste Aufgabe darin, Söhne und Töchter zu gebären, weil die adlige Genealogie nicht abbrechen durfte. War kein Stammhalter da, war die Dynastie ihres Mannes gefährdet.

Diese Aufgabe erfüllt Beatrix in vorbildlicher Weise. Sie gebärt interessanterweise nur Söhne, und zwar gleich acht. Diese tragen den Namen und die Macht der Adelsfamilie weiter. Auch wenn die Leser von Kellers Legende nichts Genaues erfahren, so nehme ich an, dass Beatrix‘ Söhne gut ausgebildete Ritter waren und in der Kampfkunst glänzten. Vielleicht ging auch einer ins Kloster und bekam eine Ausbildung in Lesen, Schreiben und vor allem in Theologie.

Blieb ein männlicher Erbe aus, so kam es vor allem im Früh- und im Hochmittelalter immer wieder zu kurzen Phasen weiblicher Herrschaft.

Beatrix kümmerte sich um die Kinder und das Haus. Dann scheint Kellers Interesse an der mittelalterlichen Ehefrau aber auch schon ausgeschöpft. Er ermöglicht Beatrix in der Legende zwar ihre Lebensoption selbst zu wählen und aus dem Kloster gehen, jedoch verleiht Keller ihr als Ehefrau keinerlei Handlungsmacht.

Eine Frau in einer Machtposition finde ich besonders interessant, weil sie – früher und heute – mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Heutzutage gehen viele Leute davon aus, dass mittelalterliche Frauen nur symbolisch in Machtpositionen standen und ihre Ehemänner das Sagen hatten. Davon ging anscheinend auch Keller aus. Die Quellen erzählen uns jedoch eine andere Geschichte. Denn Frauen im Mittelalter konnten durchaus in mächtigen Positionen sein.

Kaiserin Konstanze I. bei der Verlobung. (Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, fol. 96r.)

Kaiserin Konstanze I. bei der Verlobung. (Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, fol. 96r.)

Konstanze (imperatrix) als Gefangene im Castel dell'Ovo in Neapel (Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, fol. 126r.)

Konstanze (imperatrix) als Gefangene im Castel dell'Ovo in Neapel (Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, fol. 126r.)

Konstanze von Sizilien

(*1154 , † 28. Nov. 1198 )

Konstanze von Sizilien ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass Herrscherinnen im Mittelalter nicht stille Beisitzende ihrer Ehemänner waren. Sie griff immer wieder als Herrscherin durch und regierte zeitweise sogar souverän. Ich wünsche mir, ich hätte sie Gottfried Keller vorstellen können. Solch eine mächtige Frau hätte ihn sicherlich beeindruckt.

Konstanze war die Tochter Rogers II. von Sizilien und Beatrix von Rethel. Sie wurde 1186 mit dem römisch-deutschen Thronfolger Heinrich VI. verheiratet. Die genauen Umstände der Verlobung sind unklar. Man spekuliert, dass sie der Festigung des seit 1177/83 bestehenden Friedens zwischen Sizilien und dem Reich diente.

Als Ausrede für die späte Hochzeit der Königin (mit 32 Jahren) wurde ihr im 13. Jahrhundert ein zwischenzeitliches Leben als Nonne angedichtet. Man mag sich fragen:

Weshalb machte man dies?

Im Gegensatz zu Kellers literarischer Darstellung des Nonnenlebens wurde die Lebensweise der Nonne von der mittelalterlichen Gesellschaft als tugendhaft und nobel angesehen. Eine Frau sollte entweder heiraten oder ins Kloster gehen, ledig zu bleiben galt als problematisch. Man versuchte daher, Konstanzes verhältnismässig späte Hochzeit zu motivieren.

Eine der grössten Tugenden von Herrscherinnen war der Glaube: Konstanze betet zu Gott, er möge sie aus den Fängen Tankreds befreien (Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, fol. 117r.)

Eine der grössten Tugenden von Herrscherinnen war der Glaube: Konstanze betet zu Gott, er möge sie aus den Fängen Tankreds befreien (Burgerbibliothek Bern Cod. 120.II, Petrus de Ebulo: Liber ad honorem Augusti, fol. 117r.)

Nachdem Heinrich VI. († 1197) verstorben war, herrschte Konstanze zuerst souverän über Sizilien. 1198 wurde ihr Sohn Friedrich II. zum König von Sizilien erhoben. Da er jedoch noch minderjährig war (als minderjährig galt man im Mittelalter bis ca. 14-16 Jahre), herrschte sie als Stellvertreterin zusammen mit königlichen Beratern für ihn. Konstanze starb kurze Zeit später. Trotzdem konnte sie die Herrschaft ihres Sohnes in Sizilien sichern, indem sie den Papst als Reichsverweser einsetzte.

Was für ein Schachzug!

Konstanze konnte durch machtpolitisches Handeln die Herrschaft der Staufer in Sizilien bewahren. Im Volk wurde sie als vornehme Herrscherin gefeiert. Ihr kam nebst ihrem Gemahl Heinrich VI. eine immanente Stellung im Reich zu. Handelte jemand gegen sie, so handelte dieser gegen das Reich und dessen Volk.

Wie wichtig Konstanzes Status als Herrscherin war, verdeutlicht ihre politische Gefangennahme in Salerno. Von Papst Coelestin III. soll die Kaiserin in dieser Episode als Tageslicht Italiens bezeichnet worden sein.

Nach dem Tod des kinderlosen Königs Wilhelm II. (der Neffe Konstanzes) blieben direkte, männliche Nachfolger aus. So wurde Konstanze 1185 in die Erbfolge der Herrschaft über Sizilien miteinbezogen. Jedoch usurpierte Tankred von Lecce und setzte sich mit Hilfe von Konstanzes Gegnern auf den sizilianischen Thron.

Als Konstanze bald darauf nach Salerno ging, wurde sie von Tankreds Anhängern gefangen genommen und fast ein Jahr festgehalten. Mit ihr wurde symbolisch ein Teil des Reiches als Geisel genommen. Das Liber ad honorem Augusti von Petrus de Ebulo erzählt die Geschichte:

Die Heiratsurkunde von Theophanu

(14. April 972)

Kellers Beatrix verliebt sich in den Ritter – und er verliebt sich in sie. Sie heiraten, als wären sie allein auf der Welt, ohne dynastischen Verband, der mitredet sowie dynastisch-politische Interessen durchsetzen will. So lebten sie glücklich dahin. Keller stellt die Hochzeit mit einem stark verklärenden, romantischen Blick dar. Als wäre im mittelalterlichen Adel wirklich aus Liebe geheiratet worden.

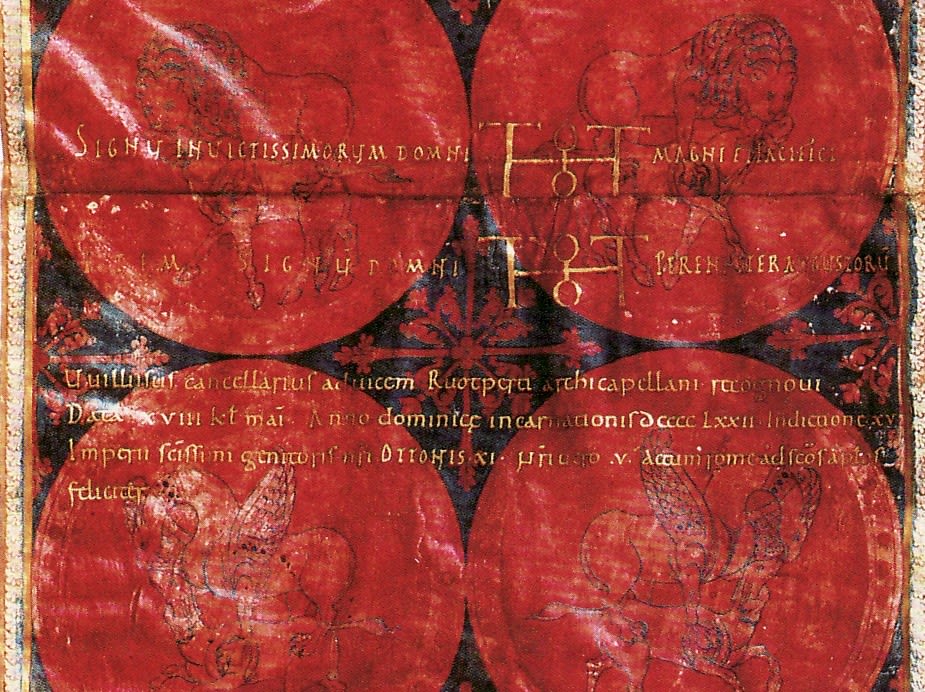

Adelige Hochzeiten waren politisch motiviert. Es waren arrangierte Ehen. Ein immanentes Zeugnis dafür ist die Hochzeitsurkunde der byzantinischen Prinzessin Theophanu (*ca. 960, † 991). Als ein Zeugnis ottonischer Kunst mit dem Einfluss byzantinischer Vorbilder gilt die Urkunde in kalligrafischer Abschrift als eines der schönsten Kunstwerke der frühmittelalterlichen Diplomatik.

Der adeligen Hochzeit lag eine förmliche Verlobung zugrunde. Das Eheversprechen wurde in Form einer Urkunde – wie wir sie hier sehen – vertraglich besiegelt. Dabei war es oft der Fall, dass die Eheleute sich vor der Verlobung noch nie begegnet sind.

Heiratsurkunde der byzantinischen Prinzessin Theophanu, spätere römisch-deutsche Königin und Kaiserin (Bildausschnitt: Signumzeilen mit den Monogrammen der Kaiser Otto I. und Otto II.) (Staatsarchiv Wolfenbüttel 6 Urk 11, Wikimedia)

Heiratsurkunde der byzantinischen Prinzessin Theophanu, spätere römisch-deutsche Königin und Kaiserin (Bildausschnitt: Signumzeilen mit den Monogrammen der Kaiser Otto I. und Otto II.) (Staatsarchiv Wolfenbüttel 6 Urk 11, Wikimedia)

Diese Heiratsurkunde besiegelt die Vermählung Ottos II. (Sohn Ottos I. und Mitkaisers des römisch-deutschen Reiches) mit der minderjährigen Prinzessin Theophanu. Die Hochzeit stellte für die Ottonen politisch die Anerkennung des Kaisertums durch die Byzantiner dar.

Tierkampfszenen mit Fabelwesen (Staatsarchiv Wolfenbüttel 6 Urk 11, Wikimedia)

Tierkampfszenen mit Fabelwesen (Staatsarchiv Wolfenbüttel 6 Urk 11, Wikimedia)

In der Urkunde übertrug Otto II. Theophanu Besitztümer (legitima dos). Gleichzeitig wird die reiche Mitgift der Prinzessin beschlossen. Sie enthält ebenfalls das Versprechen Ottos II., Theophanu als Mitregentin (consors regni) einzusetzen.

Das Beispiel von Theophanu zeigt nicht nur, welche rechtlichen und politischen Feinheiten einer herrschaftlichen Hochzeit zugrunde lagen. Mir fallen noch weitere Aspekte einer adeligen Verlobung auf, welche Gottfried Keller wohl übersehen hat.

Zwischen den Eheleuten konnte ein beträchtlicher Altersunterschied bestehen. Es war nicht selten, dass eine Partei – oder auch beide – noch minderjährig waren. Minderjährigkeit bei Hochzeiten war nicht von grosser Bedeutung. Sie war lediglich ausschlaggebend für den Herrschaftsantritt eines Nachfolgers.

Schliesslich zeigen Theophanu und Otto II. uns, dass sich die Verlobten ohne Übersetzer oft nicht verständigen konnten. Sie sprach Griechisch und er Mittelhochdeutsch (und (Mittel)Latein). Theophanu zog an den Hof ihres neuen Ehegatten. Dort war sie gezwungen, die neue Landessprache zu lernen.

Nach genauerer Betrachtung der zwei Beispiele lässt sich sagen: Die Hochzeit in der Legende entspricht in mehreren Punkten nicht einer typisch mittelalterlichen Adelshochzeit. Sie ist weder politisch markiert, noch steht Beatrix irgendeine Handlungsmacht ausserhalb des familiären Haushaltes zu. Der Stand, das Alter und die Herkunft der Ehepartner scheinen ebenfalls keine Rolle zu spielen. Von einer schriftlichen Besiegelung der förmlichen Verlobung ist schliesslich gar nie die Rede.

Die Darstellung von Beatrix als Ehefrau in der Welt entsprang zu einem grossen Teil Kellers idealisiertem Realismus und seiner romantisierten Vorstellung der Frau im Mittelalter.

Ich wende mich nun der Nonne als Braut Christi zu und frage mich: Ist Keller mit der Figur Beatrix als Nonne näher an mittelalterlichem Stoff geblieben?

Die prächtige Urkunde mit den Massen von 144,5 cm x 39,5 cm hat ihre eindrucksvolle Wirkung auf den Zuschauer bis heute nicht verloren. Es handelt sich um einen Rotulus, eine Schriftrolle, der aus drei aneinandergeklebten Pergamentstücken besteht. (Staatsarchiv Wolfenbüttel 6 Urk 11, Wikimedia)

Die prächtige Urkunde mit den Massen von 144,5 cm x 39,5 cm hat ihre eindrucksvolle Wirkung auf den Zuschauer bis heute nicht verloren. Es handelt sich um einen Rotulus, eine Schriftrolle, der aus drei aneinandergeklebten Pergamentstücken besteht. (Staatsarchiv Wolfenbüttel 6 Urk 11, Wikimedia)

Im Kloster als Braut Christi

Nonnen im Mittelalter

Beatrix beginnt und beendet ihr Abenteuer als Nonne. Kellers Legende gibt aber kaum Auskunft über ihren Alltag. Welche Aufgaben und Pflichten hat eine Nonne im Hoch- und Spätmittelalter?

Seit dem Frühmittelalter gibt es die Lebensweise der Nonnen.

Sie wurde als die religiöse Lebensform der Frau – in Anlehnung an das Mönchtum – hervorgebracht.

Die Benediktinerinnen und auch die Angehörigen des später gegründeten Dominikanerordens lebten in monastischen Verbänden. Die monastische Lebensform erfordert Keuschheit, Armut und Gehorsam – also den Verzicht auf Ehe, Besitz und die freie Lebensgestaltung. Praktisch von Anfang an stellte man sich diese religiöse Lebensform als Verlobung und Ehe mit Christus vor. Wer ins Kloster eintrat, verband sich mit dem himmlischen Bräutigam.

Mit dem Eintritt ins Kloster liessen die Frauen ihren weltlichen Stand und ihre Familie zurück. Sie lebten von da an mit anderen Nonnen in Klostergemeinschaften – Männer waren ausgeschlossen (natürlich abgesehen vom Seelsorger). Das mittelalterliche Kloster war institutionell der katholischen Kirche untergeordnet, sein Reglement beruhte auf dem kanonischen Recht.

Das Kloster Ruppertsberg (um ca. 1620) (Wikimedia)

Das Kloster Ruppertsberg (um ca. 1620) (Wikimedia)

Klöster waren Zentren der Bildung. Die Theologie stellte den Studienschwerpunkt dar. Ein weiterer Teil der Ausbildung einer Nonne beinhaltete das Lesen und Schreiben. Klöster waren Knotenpunkte der Theologie sowie auch der Literatur und Kultur. So waren beispielsweise die ersten Autorinnen der deutschsprachigen Literaturgeschichte Nonnen.

Das wussten wohl die wenigsten.

Ich wette, die eine oder andere ausserordentliche Nonne hätten auch Gottfried Keller überrascht. Was er verpasst hat, das will ich nun genauer wissen.

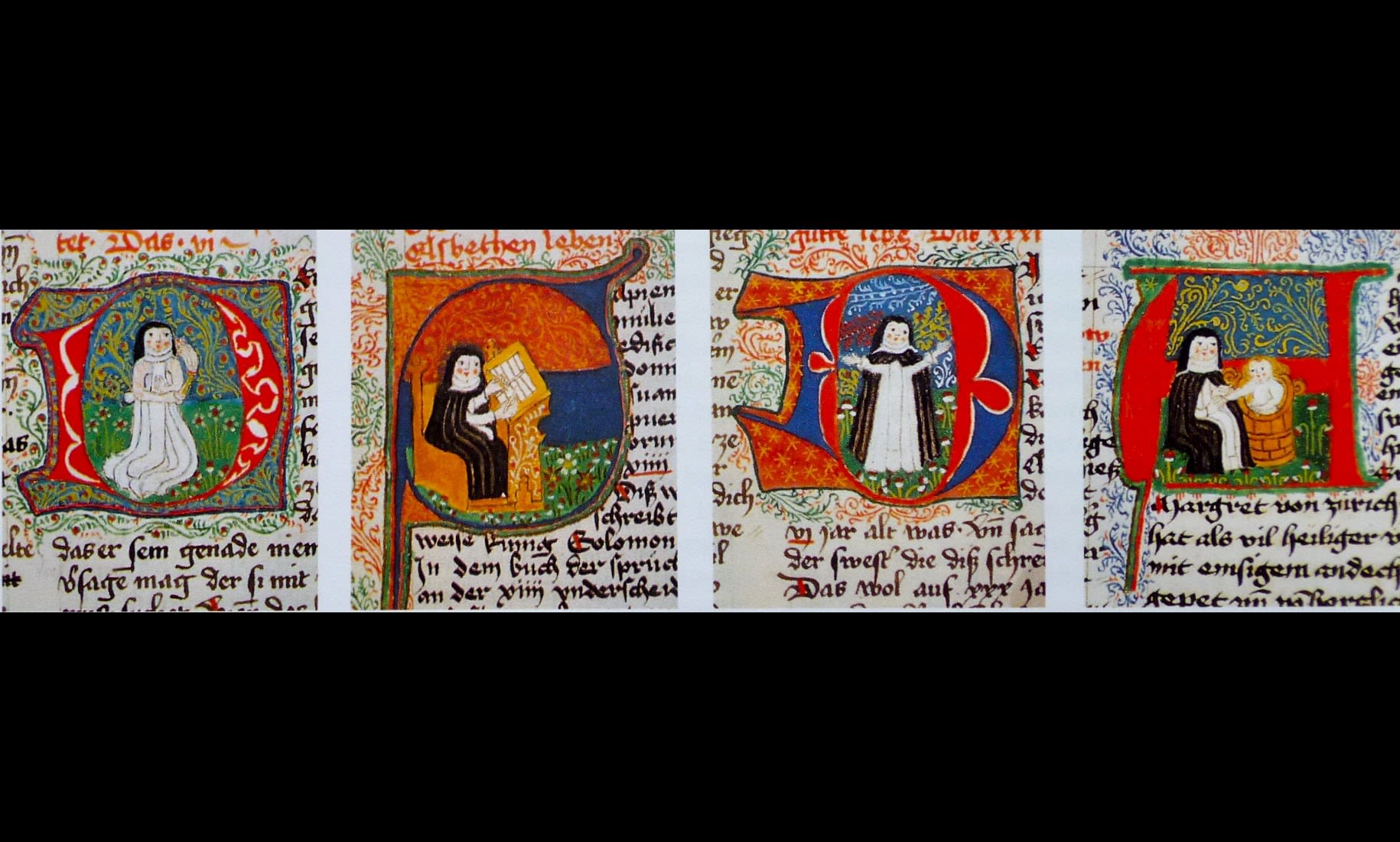

Ausschnitt aus dem Tösser Schwesternbuch: Initiale "S"(apiens) mit dem Schreiberinnenbild der Nonne Elsbeth Stagel am Schreibpult (Stadtbibliothek Nürnberg, Ms. Cent V 10a, 23r, Wikimedia)

Ausschnitt aus dem Tösser Schwesternbuch: Initiale "S"(apiens) mit dem Schreiberinnenbild der Nonne Elsbeth Stagel am Schreibpult (Stadtbibliothek Nürnberg, Ms. Cent V 10a, 23r, Wikimedia)

Elsbeth Stagel

(* um 1300, † um 1360)

Elsbeth Stagel war gebürtige Zürcherin und wurde Dominikanerin im Kloster Töss. Stagel lässt sich auf das Wappentier der Familie – den Steinbock – zurückführen.

Elsbeths Familie stammte aus einer angesehenen Zürcher Ratsfamilie und hatte vermutlich drei Brüder. Ihr Vater Rudolf Stagel wohnte am Rindermarkt in Zürich, wo auch Gottfried Keller seine Kindheit und Jugend im Elternhaus verbringen sollte.

Könnte es sein, dass Keller die Geschichte von Elsbeth kannte?

Ich kann nur spekulieren, denn die Quellen liefern keinen Aufschluss darüber.

Rudolf Stagel wohnte am Rindermarkt in Zürich. Später sollte hier auch Gottfried Keller in seinem Elternhaus aufwachsen.

Schon im jugendlichen Alter trat Elsbeth ins Kloster Töss bei Winterthur ein. Elsbeths Gang ins Kloster war ein üblicher Lebensweg für eine adelige Tochter, auch in Zürich.

Ihr tat es beispielsweise Elsbeth von Oye vom Kloster Oetenbach gleich, ebenfalls eine berühmte Zürcher Nonne aus adeligem Haus. Elsbeth Stagel wurde zur Priorin (Klostervorsteherin) ernannt. In dieser Position konnte sie das Klosterleben aktiv mitgestalten.

Bei meinen Recherchen zu Elsbeth Stagel stosse ich auf die Vita von Heinrich Seuse. Sie ist in Seuses Exemplar und zählt zu den wichtigsten Textdokumenten der christlichen Mystik und Askese.

In der Vita wird eine Figur mit Namen Elsbeth mit viel Lob als vorbildliche Nonne und als die geistliche Tochter eines Mönchs (Diener der ewigen Weisheit) dargestellt.

Eine Geschichte über eine geistliche Freundschaft zwischen einer Nonne namens Elsbeth und einem Mönch? Ich will mehr erfahren.

Die Vita von Heinrich Seuse

In der Tat kannte Elsbeth Stagel Heinrich Seuse. Sie lernte ihn mit ungefähr 36 oder 37 Jahren kennen. Womöglich war Seuse anlässlich eines Besuches als Seelsorger im Kloster Töss, wo er auf Elsbeth traf. Anschliessend traten die beiden in brieflichen Kontakt, er dürfte bis zu Elsbeths Tod um 1260 bestanden haben.

Die Informationen zu Elsbeth bei Heinrich Seuse sind stark von der fiktionalen Rolle in der Vita geprägt.

In Anlehnung an Christus durchläuft die Hauptfigur – der Diener der ewigen Weisheit – einen an den höfischen Roman erinnernden Doppelweg. Das zentrale Thema ist das Leiden auf dem Weg zur göttlichen Erkenntnis.

Die weibliche Hauptfigur Elsbeth in Heinrich Seuses Vita (Heinrich Seuse, Schriften, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 710(322), f. 89r.)

Die weibliche Hauptfigur Elsbeth in Heinrich Seuses Vita (Heinrich Seuse, Schriften, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 710(322), f. 89r.)

Ich wundere mich über die grosse Bedeutung, die der fiktionalen Elsbeth – insbesondere im zweiten Teil der Vita – zukommt: Als geistliche Schülerin spielt sie die weibliche Hauptrolle und durchläuft den dreistufigen Weg zur Vervollkommnung. Sie wird von Seuse als Vorzeigebeispiel für das asketische Nonnenleben inszeniert. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Entschlossenheit, ihr Interessen an geistlichem Lesestoff, ihre Lebensbeichten sind modellhaft – also ebenso exemplarisch wie das Leben der Hauptfigur des Dieners der ewigen Weisheit.

Die literarische Figur des Dieners der ewigen Weisheit sowie der Elsbeth weisen Parallelen zu den historischen Personen des Heinrich Seuse und Elsbeth Stagels auf. Es ist schwierig einzuschätzen, was Fiktion und was Tatsache ist.

Trotz dem literarischen Charakter der Vita gibt uns das Profil der Elsbeth Aufschluss darüber, wie sich Seuse ein Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis vorgestellt hat: eine idealtypische Denk-, Lehr-, Schreib- und Weggemeinschaft zwischen einem Seelsorger und einer Nonne. Solche Verbindungen von Mönchen und Nonnen, oft auch innige Freundschaften, waren keine Seltenheit, weil die Mönche als Seelsorger oft in intensivem Austausch mit ihnen standen.

Für die Hauptfigur von Heinrich Seuses Exemplar war Elsbeth die wichtigste geistliche Tochter. Er war ihr ein kritischer Lehrer und Freund. Sie erhielt von ihm theologischen Beistand und Rat. Dies wird entsprechend in der Vita von Seuse reflektiert. Inwieweit der Austausch zwischen den beiden literarischen Figuren aber auch auf historischen Tatsachen beruht, muss offenbleiben.

Die Hauptfigur der Diener der ewigen Weisheit von Heinrich Seuses Vita (Heinrich Seuse, Schriften, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 710(322), f. 22v.)

Die Hauptfigur der Diener der ewigen Weisheit von Heinrich Seuses Vita (Heinrich Seuse, Schriften, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 710(322), f. 22v.)

Das Hörspiel Die Stunde des Hundes beruht auf Seuses Exemplar. Hildegard Keller verfasste das Hörspiel mit zahlreichen Originalzitaten aus Seuses Vita. Sie stellt die Beziehung zwischen der Hauptfigur und seiner Vorzeigenonne ins Zentrum und zeigt ihren vorbildlichen Wissensdurst. Hörspur 9. stellt ein Lehrgespräch zwischen dem Diener der ewigen Weisheit und seiner Schülerin Elsbeth nach. Diese fragt ihren geistlichen Lehrer nach dem Unterschied der rehten vernunft und der florierenden vernunftkeit sowie danach, was Gott sei. Der Diener der ewigen Weisheit wird als geduldiger Lehrer inszeniert, der mit ihr seine Erfahrungen teilt und so seine Schülerin auf dem Weg der Erkenntnis leitet.

Welche Fragen stellt Elsbeth?

Und wie antwortet der Diener der ewigen Weisheit?

Die Stunde des Hundes. Hörspiel nach Heinrich Seuse. Eingesprochen von Hildegard Keller und Klaus-Henner Russius (Zürich, vdf 2011).

Ausschnitt: Schluss der Hörspur 9.

«Ich schwimme wie der Adler in der Gottheit»

Elsbeth:

«sagent mir, waz ist got [ ... ].»

Diener der ewigen Weisheit:

«Von disem got und herren haben wir wol so vil kundsami, daz er ist ein substanzlich wesen, und daz er ist ewig, ane vor und ane na, einvaltig, unwandelber, ein unliplicher, weslicher geist, dez wesen sin leben und wuͤrken ist, dez istigú vernunftkeit ellú ding erkennet in im selb mit im selb, dez wesen grundlose lust und froͤd in im selben ist, der sin selbs und aller der, die daz selb in schoͤwlicher wise niessen son, ein úbernatúrlichú, unsprechlichú, wunnenberndú selikait ist.» (171)

Elsbeth:

«eya, daz ist guͦt ze hoͤren, wan es daz herz ruͤret, den geist uf lupfet, sursum, hoh úber sich selb. Da von, lieber vater, sagent me dur von!» (171)

Diener der ewigen Weisheit:

«die creaturen sind als ein spiegel, in dem got widerlúhtet.» (172) Nu dar, fro tohter, nu hast du dinen got funden, den din herz lang hat gesuͦchet. Nu sich ufwert mit spilnden ogen, mit lechlichem antlút, mit ufspringendem herzen, und sich in ane und umbvah in mit den endlosen armen diner sele und gemuͤtes, und sag im dank und lob, dem edeln fúrsten aller creaturen. Sich, von diesem speculieren dringet bald uf in einem enpfenklichen menschen ein herzkliches jubilieren; wan jubilieren ist ein froͤde, daz dú zung nit gesagen kan, und es doch herz und sel krefteklich durgússet.» (173)

Elsbeth:

«wafen, ich swimm in der gotheit als ein adler in dem lufte!» (180)

Keller, Die Stunde des Hundes, 9, S. 134f.

Hildegard von Bingen

(* 1098, † 1179 )

Hildegard von Bingen war Benediktinerin, Äbtissin, Komponistin, Dichterin, Autorin und Pflanzenheilkundlerin. Bis heute wird sie als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. Mit ihrem vielseitigen Schaffen hat sie das Klosterleben aktiv mitgestaltet. Nun will ich in ihre Welt eintauchen und sie besser kennenlernen.

Unser Wissen über Hildegard von Bingen gründet auf ihren eigenen Schriften sowie auf anderen, meist klerikalen, Quellen. 1098 wurde Hildegard als eines von zehn Kindern von Hildebert von Bermersheim und seiner Frau Mechthild in der Nähe von Alzey geboren. Mit acht Jahren wurde Hildegard Jutta von Sponheim, der Magistra der benediktinischen Frauenklause auf dem Disibodenberg, zur klerikalen Erziehung übergeben.

Die Klause war am Mönchskloster angebaut. Dort wurde Hildegard im Singen der Psalmen, in der Liturgie und in Teilen der Septem Artes Liberales (Rhetorik, Dialektik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Musik und Grammatik) unterrichtet.

Die junge Hildegard kam in den Genuss dieser umfassenden Bildung, weil die Klöster der Benediktiner zu dieser Zeit Hochburgen der Wissenschaften und Zentren der Künste waren. Ich kann mir vorstellen, dass sich so manch ein Mädchen eine solche Chance auf Bildung gewünscht hätte.

Um 1113/14 legte Hildegard die heiligen Gelübde ab und wurde Benediktinerin. Nach dem Tode der Klausnerin Jutta wurde Hildegard zur Magistra der zum Konvent anwachsenden Frauengemeinschaft gewählt. Unter ihrer Leitung wurde das Kloster Rupertsberg bei Bingen (siehe Abbildung: Nonnen im Mittelalter) 1147-52 gegründet und erbaut.

Während der päpstlichen Synode von Trier 1147/1148 approbierte Papst Eugen III. Hildegards Sehergabe, indem er aus ihrem Werk Liber Scivias vortrug. Zuvor hatte eine päpstliche Kommission die Sehergabe von Hildegard untersucht und anerkannt. Mit dieser Bestätigung von der höchsten kirchlichen Instanz wurde Magistra Hildegard von der Klosterzelle mitten auf die Bühne der Welt gestellt. Was für eine Ehre!

Der mystische Leib

«Die Sonne aber bezeichnet meinen Sohn, der aus meinem Herzen hervorgegangen ist und die Welt erleuchtet hat. Der Mond bezeichnet die Kirche, die meinem Sohn in wahrer himmlischer Vermählung angetraut ist. Die Sterne, die sich in ihrer Leuchtkraft unterscheiden, bezeichnen die Angehörigen der verschiedenen Stände des kirchlichen Lebens.»

Hildegard von Bingen, Liber Scivias (Wisse die Wege), S. 61.

Ein Einblick in Hildegards Werk

Um mehr über Hildegards Schaffen zu erfahren, werfe ich einen Blick auf ihr berühmtestes Werk Liber Scivias und ihre musikalisch-dichterischen Schöpfungen.

Ihr bekanntestes Werk ist das Liber Scivias (ca. zwischen 1141-47 entstanden) – ein Codex, in welchem Hildegard ihre 26 Visionen darlegt. Er handelt von der Schöpfung und der Erlösung der Welt.

Die Visionen beginnen beim Sündenfall. Sie laufen auf einen kosmologischen Endkampf zu. Dieser mündet in der Versöhnung von Synagoge und Ecclesia als allegorische Figuren. Die Visionen enden schlussendlich mit der Heimkehr der Heidenvölker, der Reinigung der kosmologischen Elemente und dem Stillstand der Himmelsbewegung.

In der visionären Schau erschlossen sich Hildegard die tieferen Geheimnisse der göttlichen Schriften. Dies geschah in der Auffassung, dass die göttliche Inspiration auf Hildegard überfliesse und sie diese den Menschen bekannt machen solle. Sie betonte stets, dass sie ihre Visionen nicht in Ekstase oder Entrückung erhalten habe, sondern sich dabei im Wachzustand befunden habe. Wer hätte das gedacht!

Hildegard machte sich Gedanken zur Beschaffenheit und der Geschichte der Welt sowie des christlichen Universums. Dies setzte ein enormes Wissen voraus, das sie sich als Nonne aneignete.

Wissen bedeutete auch damals Macht.

In den Liber Scivias sind eindrückliche Illustrationen zum Inhalt des Textes eingearbeitet. Einen Auszug daraus zeigt das folgende Video:

Hildegard von Bingens Komposition, Antiphona: O splendidissima gemma, mit illustrationen aus der Handschrift des Liber Scivias.

Hildegard war auch Dichterin und Komponistin. Unter dem Namen Symphonia armonie celestium revelationum („Symphonie der Harmonie der himmlischen Erscheinungen“) komponierte sie eine Sammlung geistlicher Lieder. Die Symphonia besteht aus 77 liturgischen Gesängen sowie einem in Text und musikalischer Notation erhaltenen liturgischen Drama (Ordo virtutum).

Wie könnte sich ein liturgisches Lied von Hildegard geklungen haben? Hören wir hier in einen Ausschnitt von o frodens virga rein:

O frondens virga,

In tua nobilitate stans,

sicut aurora procedit.

Nunc gaude et laetare

et nos debiles dignare

a mala consuetudine liberare,

atque manum tuam porrige

ad erigendum nos.

Grünender Zweig / du stehst in deinem Adel / so, wie der Morgen anbricht / nun freue dich und frohlocke / und lass dich herbei uns Schwache / von niedriger Gewohnheit zu befreien / streck deine Hand aus / um uns aufzurichten

Kellers Beatrix war Küsterin des Klosters. Von ihrer Intelligenz und ihrem Wissen ist nie explizit die Rede. Es scheint, als wäre Keller das breite Wissen der Nonnen entgangen oder als hätte es ihn nicht besonders beeindruckt. Welch ein Glück, dass uns Zeugnisse wie die Werke Hildegards erhalten sind! Mir wird bewusst, welcher intellektuelle und kulturelle Reichtum durch die Nonnen entstand.

Der Trailer zum Hörspiel Der Ozean im Fingerhut von Hildegard Keller inszeniert eine Unterhaltung über die Zeitgrenze hinaus: Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Hadewijch und Etty Hillesum. Er leitet direkt zur nächsten Akteurin Mechthild von Magdeburg über:

Trailer zum Hörspiel Der Ozean im Fingerhut. Stimmen: Hildegard von Bingen (Nikola Weisse), Mechthild von Magdeburg (Hildegard Elisabeth Keller), Hadewijch (Chantal Le Moign) und Etty Hillesum (Mona Petri). Musik: Mahmoud Turkmani, Produktion: Russell Sheaffer and Hildegard Elisabeth Keller (Zürich: vdf 2011).

Sehnsucht und Erotik im Kloster

Mechthild von Magdeburg

(*um 1207, † um 1282)

Keller schickt Beatrix aus dem Kloster, damit sie ein Liebesabenteuer erleben kann. Doch jetzt zeige ich als Kontrastfigur Mechthild von Magdeburg, die erste Autorin der deutschsprachigen Literatur. Ihr Beispiel zeigt:

Im Kloster findet man die wahren Liebesgeschichten!

Im Gegensatz zu Hildegard von Bingen wissen wir über Mechthild nur das, was in ihrem Werk Das fliessende Licht der Gottheit oder aus der Überlieferungsgeschichte erhalten ist. Das «Mysterium Mechthild» weckt mein Interesse. Was ist historisch belegt?

Mechthild stammte womöglich aus einer adligen Familie, denn ihre Sprache und Bilder lassen auf eine höfische Erziehung schließen. Schon im jugendlichen Alter empfing sie täglich einen göttlichen «Gruß». So bezeichnete sie ihre mystischen Begegnungen mit Gott. Sie verliess circa 1227 ihre Familie, um in Magdeburg als einfache Frau zu leben. Dort wollte sie auf jegliche gesellschaftliche und materielle Sicherheit verzichten, die sie bei ihrer (vielleicht) wohlhabenden Familie erfuhr.

Es ist unklar, ob sich Mechthild in Magdeburg einer Beginengemeinschaft anschloss oder ob sich erst allmählich eine solche um sie versammelte. Vielleicht leitete sie sogar zeitweilig die Gemeinde der religiösen, aber nicht ordensgebundenen Frauen. Mechthild könnte Verbindungen zu den jungen Bettelorden (insbesondere den Dominikanern) gehabt haben, denn ihr Werk zeigt eine Affinität zu diesen auf. So war der Dominikaner Heinrich von Halle ihr Beichtvater und ein interessierter und kritischer Förderer ihres Werkes.

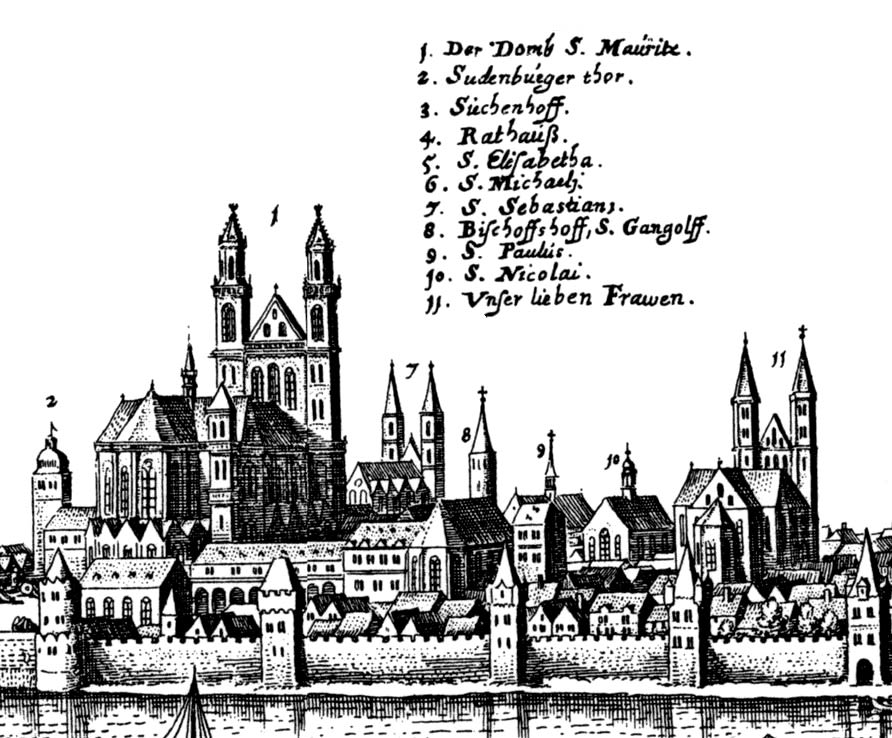

Ausschnitt der Stadtansicht Magdeburgs von Matthäus Merian, gedruckt 1653, gezeichnet sicher vor der Zerstörung der Stadt 1631; die Dominikanerkirche St. Paulus (Nr. 9) erscheint als bescheidene Bettelordenskirche mit Dachreiter. (Wikimedia)

Ausschnitt der Stadtansicht Magdeburgs von Matthäus Merian, gedruckt 1653, gezeichnet sicher vor der Zerstörung der Stadt 1631; die Dominikanerkirche St. Paulus (Nr. 9) erscheint als bescheidene Bettelordenskirche mit Dachreiter. (Wikimedia)

Gottfried Kellers Beatrix erfüllt ihre Aufgabe als weltliche Ehefrau, sobald ihre Söhne die Volljährigkeit erreichen. Danach verliert sie ihren spezifischen Nutzen für die Welt, so jedenfalls lese ich die Novelle und so deute ich ihre Sehnsucht nach dem Kloster. Sie kehrt zurück und wird wieder Nonne. Gut möglich, dass Keller in ihrem Wunsch zur Rückkehr nur das Bedürfnis nach einer Aufgabe sah.

Er rechnete hier nach mittelalterlicher Manier mit dem Nutzen einer Frau ab: Für ihn lag dieser lediglich in der Erfüllung ihrer Reproduktionsaufgabe. Sehnsucht nach einer geistlichen Existenz konnte er sich nicht vorstellen. Daher lohnt sich ein Blick auf Mechthilds Hauptwerk Das fliessende Licht der Gottheit.

Das fliessende Licht der Gottheit

Mechthild ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie viel Emotionen und Subjektivität in das Kunstwerk einer Nonne einfliessen konnte. Ihr Text ist ein berühmtes Zeugnis der ausgeprägten Liebeskultur in Frauenklöstern. Die Empfänger dieser Liebesbezeugungen waren keine gewöhnlichen Männer, sondern die Trinität und allen voran Christus.

Das fliessende Licht der Gottheit gibt in bildhafter und teils lyrischer Sprache wieder, was Mechthild in mystischen Begegnungen mit Gott erfahren haben will. Das Werk enthält Visionen, Lehr- sowie Streitgespräche, Liebespreisungen und Liebesklagen. Durch Motive des biblischen Hoheliedes und Minnesangs umschreibt sie auch die mystische Hochzeit der Seele mit Christus. Mit ihren kosmologischen und apokalyptischen Visionen steht Mechthild in der Nachfolge Hildegard von Bingens, überragt diese aber durch die Erotik bei weitem.

Das Werk ist in sieben Teilbücher eingeteilt. Es schildert Mechthilds Gespräche mit Gott. Darin werden mystische Einheitserfahrungen, Einsichten über Gott, die Welt, die Menschheit und die Kirche beschrieben.

Im folgenden Ausschnitt (II,26: Von diesem Buch und vom Schreiber dieses Buches) thematisiert Mechthild ihre problematische Autorschaft. Sie zweifelt an ihrer Niederschrift des Buches Das fliessende Licht der Gottheit. Doch in einer Vision spricht Gott zu ihr und versucht ihr die Angst zu nehmen. Er sagt ihr, dass ein Buch, das von der Liebe zu ihm und seiner menschlichen Verkörperung (Christus) handelt, nur ein ehrenvolles Buch sein kann und deshalb unter seinem besonderen Schutz stehe.

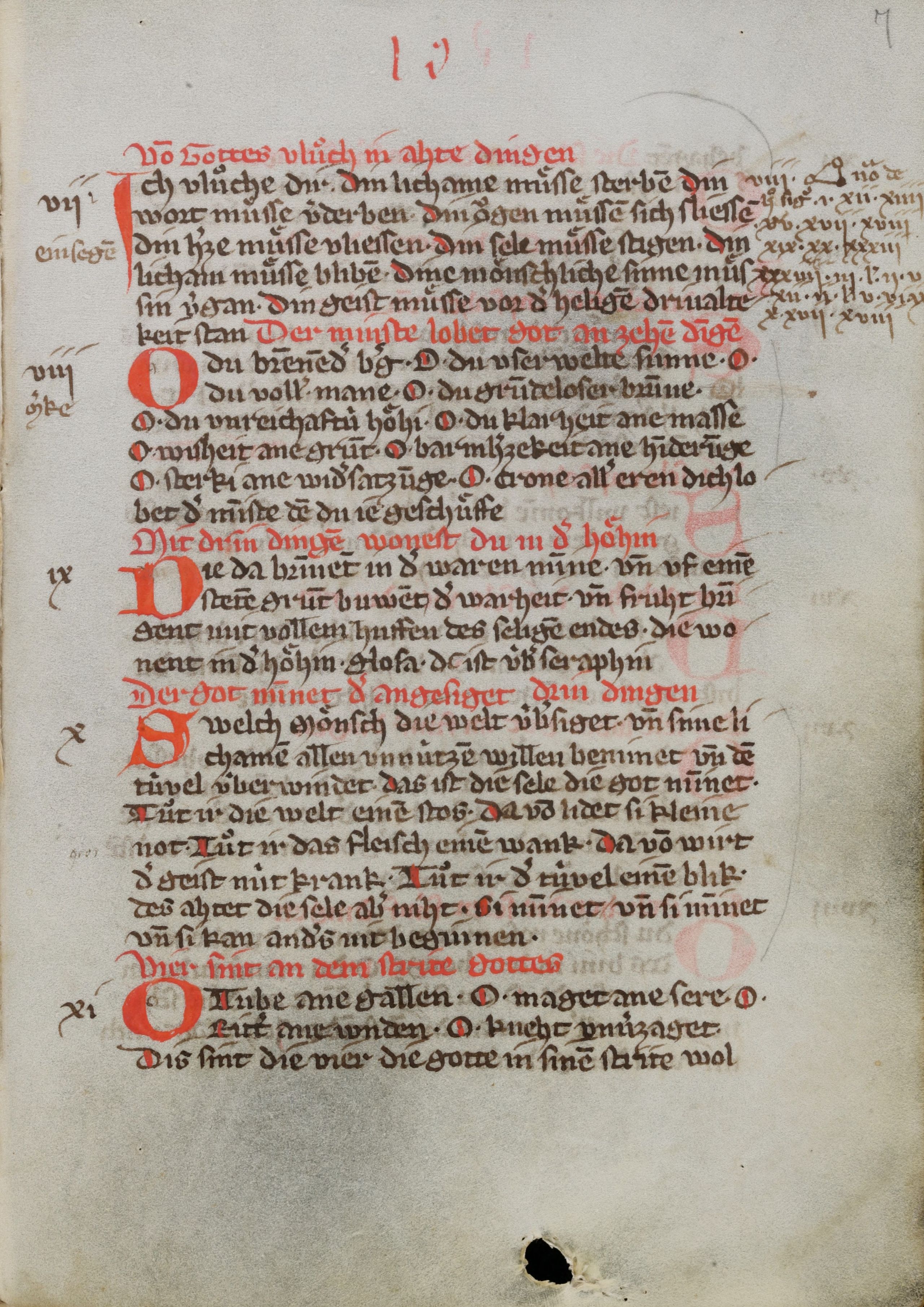

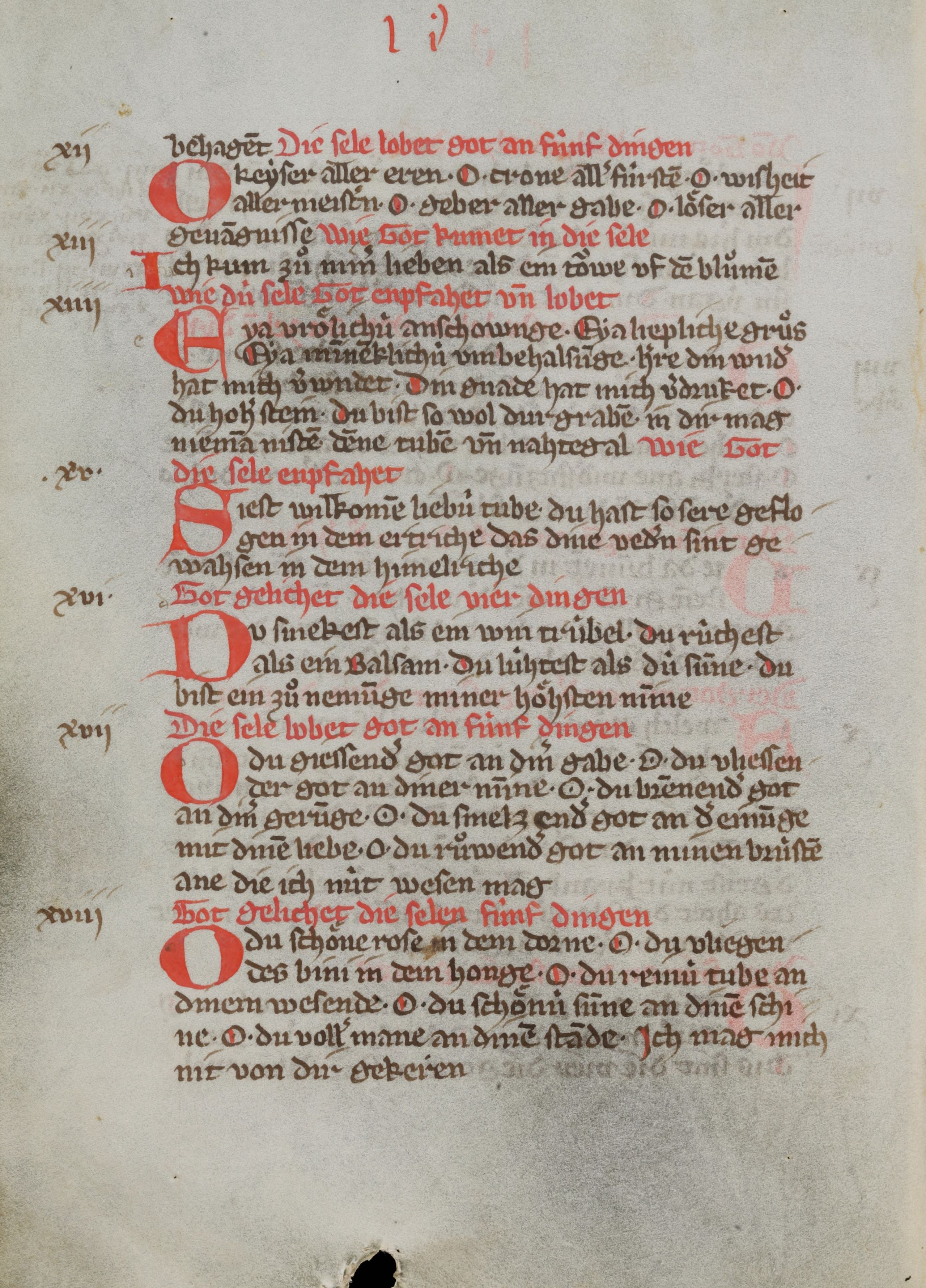

Hören wir nun in 'Das fliessende Licht der Gottheit' rein: Mittelhochdeutscher Text von II,26

(Stiftsbibliothek Einsiedeln, Cod. 277)

Mechthild von Magdeburg: Das fliessende Licht der Gottheit. Gelesen von Hildegard Keller. © Bloomlight Productions

Von diesem Buch und vom Schreiber dieses Buches

«Ich wurde vor diesem Buch gewarnt, und man brachte folgendes vor: Wenn man es nicht zurückhielte, könnte es ein Feuer verzehren. Da handelte ich, wie ich es von Kindheit an gewohnt bin: Wann immer man mir Kummer bereitete, musste ich stets beten.

Ich neigte mich also zu meinem Lieben und sagte: »Ach, Herr, nun bin ich in Bedrängnis um deiner Ehre willen; soll ich nun ohne Trost von dir bleiben, so hast du mich auf Abwege geführt, denn du selbst hast mir geboten, es zu schreiben!« Da offenbarte sich Gott sogleich meiner traurigen Seele und hielt dieses Buch in seiner rechten Hand und sagte: »Meine Liebe, betrübe dich nicht zu sehr, die Wahrheit kann niemand verbrennen! Wer es aus meiner Hand nehmen will, muss stärker sein als ich. Das Buch ist dreifaltig und verweist allein auf mich. Dieses Pergament, das es umschliesst, bedeutet meine reine, klare, gerechte Menschennatur, die um deinetwillen den Tod erlitten hat. Die Worte bedeuten meine wunderbare Gottheit; sie fliessen von Stunde zu Stunde aus meinem göttlichen Mund in deine Seele. Der Klang der Worte bedeutet meinen lebendigen Geist, und er wirkt aus sich selbst die unverfälschte Wahrheit. Nun schau auf all diese Worte, wie rühmlich sie meine Geheimnisse verkünden, und zweifle nicht an dir selbst!»

(Mechthild v. Magdeburg: Das fliessende Licht der Gottheit, S. 137)

Von der Klage der liebenden Seele

«Wenn meine Augen trauern in ihrem Elend [...]

und meine Sinne mich in jedem Augenblick fragen,

was mir fehle, so fehlst du mir,

Herr, ganz allein.

Wenn ich vom Fleisch falle,

mein Blut stockt, mein Gebein schmerzt, [...]

und mein Herz sich nach deiner Liebe verzehrt

und meine Seele ihre Stimme erhebt

mit dem Gebrüll eines Löwen -

wie mir dann zumute ist

und wo du dann bist,

Viellieber, das sage mir.»

Mechthild v. Magdeburg: Das fliessende Licht der Gottheit., Buch II, XXV, S. 133.

Beatrix – eine repräsentative Nonne?

Kellers Darstellung von Beatrix als Nonne weist Leerstellen auf. Über ihre Bildung und ihr Mitwirken im Klosterleben erfährt der Leser nichts. Auch die Gefühlswelt im Kloster schildert er düster und langweilig. Ob aus Desinteresse oder Unwissen – wir werden es wohl nie erfahren.

Doch hat sich Gottfried Keller als einer unter wenigen Autoren für eine eigenwillige Nonne als Hauptfigur entschieden. Ich finde das lobenswert, obwohl ich die Darstellung der Nonne als unausgewogen empfinde. Aber auch mein Eindruck ist relativ, denn ein beachtlicher Teil der Realität im Leben mittelalterlicher Frauen wird uns allen verborgen bleiben.

Drei Fragen an Hildegard Elisabeth Keller

Prof Dr. Hildegard Elisabeth Keller ist Literaturwissenschaftlerin, Literaturkritikerin und Autorin von Filmen und Büchern. Zu ihrer Expertise gehören Gottfried Kellers Werk sowie die christliche Mystik. Sie scheint mir die ideale Wahl für eine abschliessende Expertenmeinung. Ich stelle ihr drei Fragen zu meiner Story.

Wie sehen Sie Kellers Darstellung von Beatrix?

Gottfried Keller sagt im Vorwort zu seinen Sieben Legenden, er habe Lust gehabt, die Legenden neu zu erzählen und den Figuren «das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend» (HKKA 7, 333) zu drehen.

Die traditionelle religiöse Blickrichtung interessiert ihn seit seinem Feuerbach-Erlebnis in Heidelberg nicht mehr – eine Ehe, die angeblich im Jenseits vollzogen wird, ist für ihn keine. Sie gehört ins Hier und Jetzt. Deshalb schickt er Beatrix in die Welt, damit sie liebes- und lebenssatt wird. Und er gibt ihr die allerhöchste weibliche Instanz im christlichen Kosmos als Helfershelferin.

Ein grossartiger Einfall!

Keller wollte in seinen Legenden also experimentieren und provozieren. Im christlich-patriarchalischen Umfeld ist die selbstbewusste Nonne, die sich nimmt, was sie will, eine Provokation. Und dass die Mutter von Christus, die nach Superheldenmanier ihren Schützlingen aus der Patsche hilft und die Flucht einer Nonne aus dem Kloster kaschiert, grenzt an Blasphemie. Wie sehen Sie das?

Im Grunde genommen spielt Keller einfach die zwei Ehemodelle gegeneinander aus, die in der monastischen Kultur verschränkt sind. Wenn eine Frau die monastischen Gelübde (Besitzlosigkeit, Keuschheit, Gehorsam) ablegte, wurde sie zur Nonne. Das Weiheritual war de facto eine Hochzeit, deren Vollzug man sich im Himmel vorstellte. Ihr Bräutigam war Christus, ihr Ehering verband sie mit ihm.

Die mystische Anverlobung an Christus war ein Eheversprechen, das nicht gebrochen werden durfte.

Das fliessende Licht der Gottheit von Mechthild von Magdeburg gestaltet die Liebesempfindungen zum himmlischen Bräutigam auf literarische Weise, umgekehrt wirkt die Hochzeitsurkunde der Theophanu wie ein Dokument eines öffentlichen Rituals.

Ich frage mich, inwiefern die geistliche Ehe mit der weltlichen zu vergleichen war.

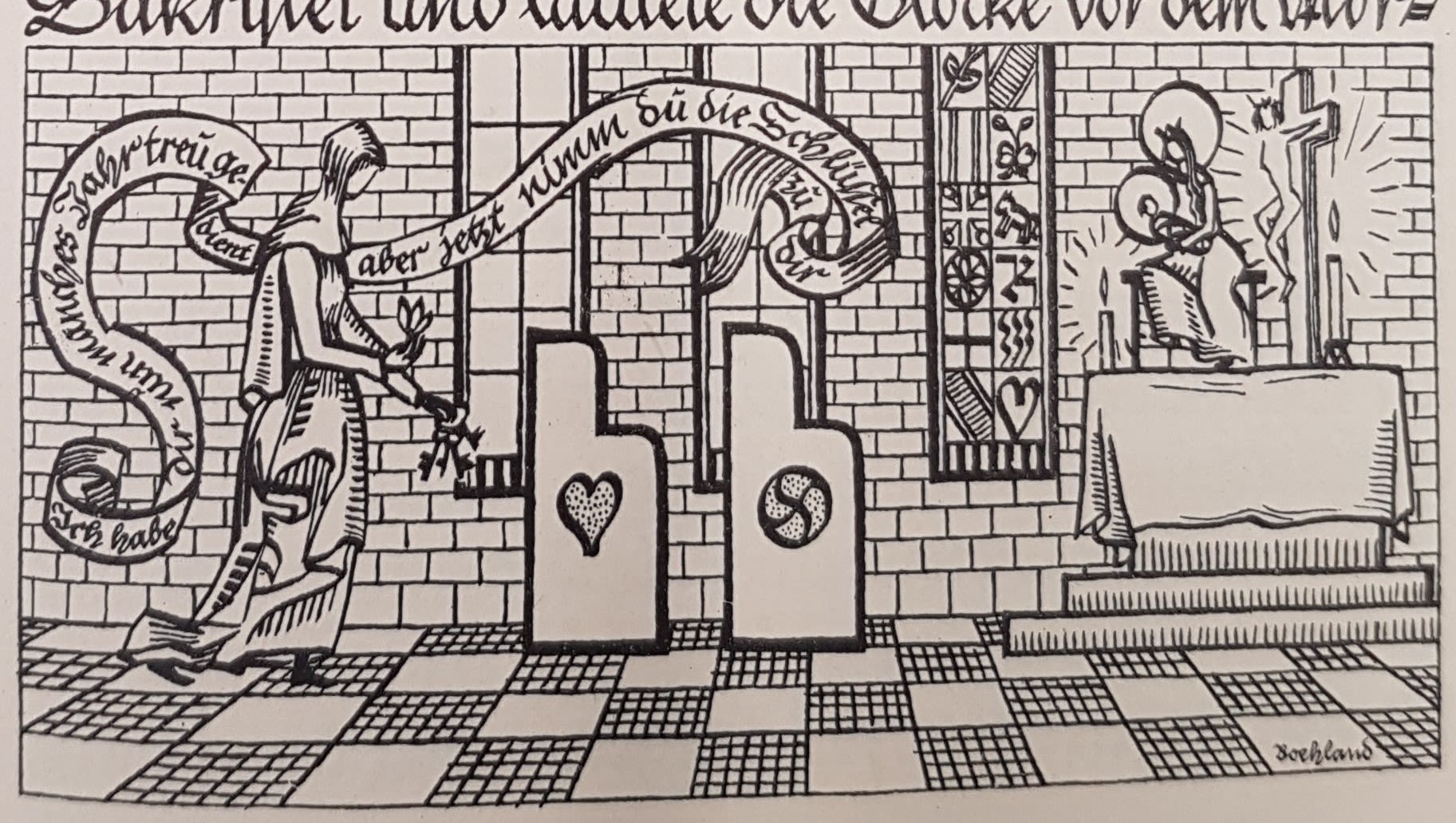

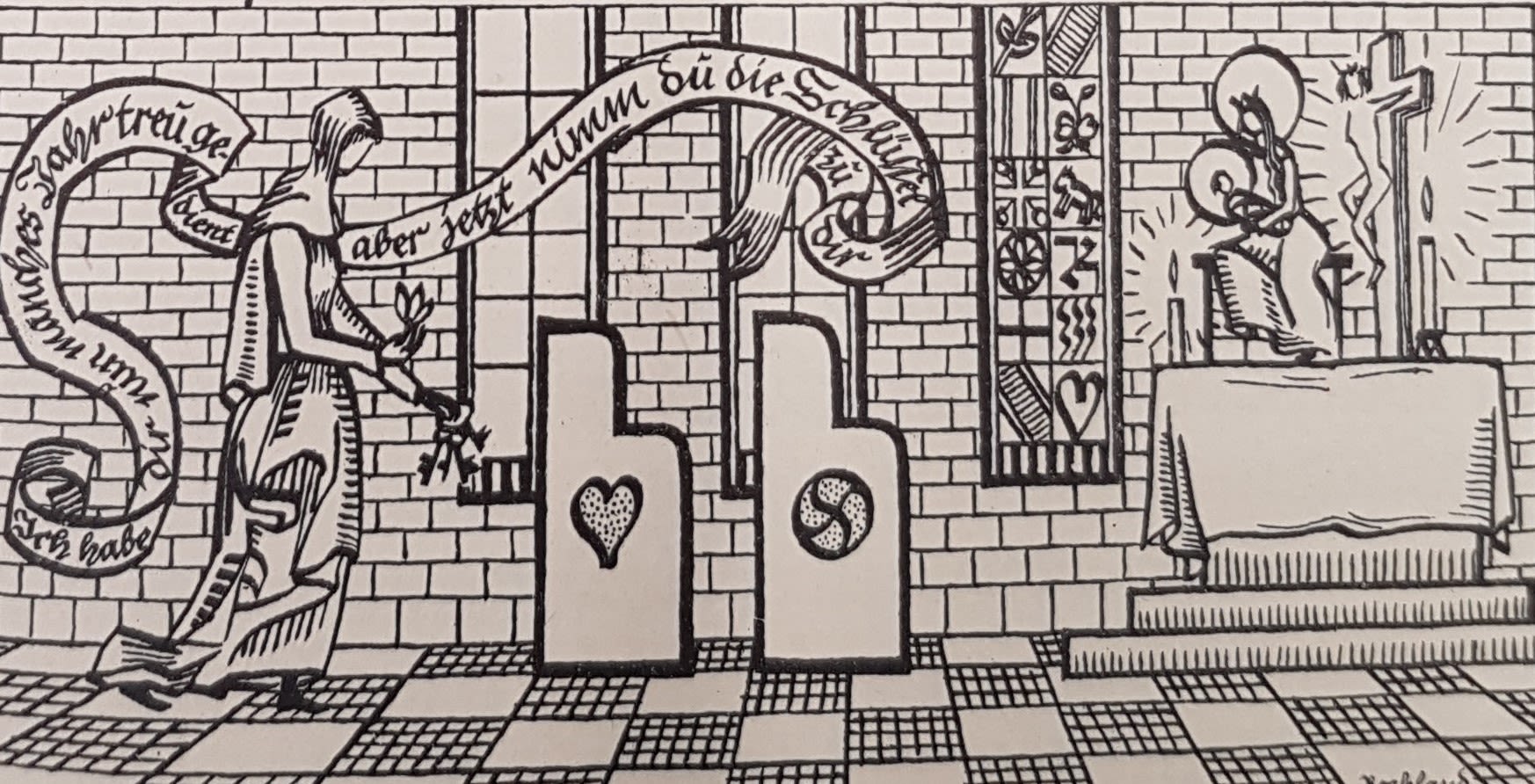

Die beiden Ehemodelle sind aus monastischer Perspektive gegensätzlich, insofern als die Vor- und Nachteile der weltlichen Ehe polemisch verhandelt wurden. Ein drastisches Beispiel ist der Dialog «Christus und die minnende Seele». Der Text wirbt für die geistliche Ehe: Wer will denn schon nachts aufstehen, Windeln wechseln und sich vom betrunkenen Ehemann verprügeln lassen?

Hildegard Keller erwähnt das polemische Gedicht Christus und die minnende Seele. Das dialogisierte Gedicht von 2112 Versen entstand vermutlich zu Beginn des 15. Jahrhunderts und führt eine Begegnung zwischen Christus und einer (weiblichen) Seele vor, die im Verlaufe des Gedichtes zur liebenden Seele wird.

Dabei sind die Stationen einer Ehe veranschaulicht. Zuerst spricht Christus mit einer ehelich-fordernder Stimme, dann tritt er erotisch-spielerisch auf und zeigt die mystische Vereinigung mit ihm als die wahre, erstrebenswerte Ehevereinigung.

Das anonyme Gedicht wurde sicherlich für ein weibliches Publikum geschrieben. Überliefert ist es unter anderem im Einsiedler Codex 710 (322) – direkt vor Heinrich Seuses Exemplar. Der Codex ist mit expressiven Illustrationen (insgesamt 21) des Inhalts ergänzt, die hier im Hintergrund zu sehen sind. Sie eröffnen jeweils eine Station mit rubrizierten Titeln.

Hildegard Keller hat einen Ausschnitt daraus für eine CD mit Stimmen aus mittelalterlichen Frauenklöstern eingesprochen.

In diesem Ausschnitt (fol. IXc-Xc) fordert Christus streng asketische Lebensweise und will der Seele die weltliche Kleidung wegnehmen. Noch wehrt sich diese vehement.

Christus und die minnende Seele. Eingesprochen von Hildegard Keller und Roland Ris. Aus der CD: Stimmen in Frauenklöstern (Berlin: de Gruyter 2005)

Ausschnitt aus der Hörspur in neuhochdeutscher Übersetzung:

Christus sprach:

« […] Es gehen doch so viele in die Kirche, denen der Sinn draußen geblieben ist und nur an ihrem Ansehen und ihrem Besitz daheim hängt. Sie schenken meinem Leiden keine Aufmerksamkeit und vergessen es immer wieder. So könnte es dir auch ergehen, wenn ich dir Ehre und Gut weiterhin lasse, anstatt sie dir zu nehmen. Pass nur auf, ich kenne deine Schwachstellen.»

Sie spricht:

«Habe ich denn noch nicht genug getan, als ich all meine Ehre und mein Hab und Gut fahren ließ, so dass ich nun noch nackt vor die Leute soll? — Eher soll man mich aufhängen!»

Christus sprach:

«Soweit wird es noch kommen, das kannst du für bare Münze nehmen. Drum sei jetzt still, sonst bereust du es bald.»

Sie spricht:

«Bin ich nun etwa zum Propheten geworden? Dann kann es ja nicht allzu schlecht um mich stehen: Ich wünsche mir also einen schönen Mantel, dann bin ich wieder wohlgemut.»

Christus sprach:

«Leider nein. Was du aber an Leiden begehrst, soll dir sofort zuteil werden.»

Sie spricht:

«Wie — kaum spreche ich von Leiden, werden die Wörter Wirklichkeit? In welch harte Hand bin ich bei dir gekommen!»

(Hamburger/Keller/Ris: Stimmen Aus Mittelalterlichen Frauenklöstern, S. 76f.)

Gottfried Keller - ein Feminist?

Gottfried Keller lässt Beatrix ihren geistlichen und weltlichen Stand selbst wählen. Sie handelt weitgehend selbstbestimmt und lässt sich von Konventionen nicht einschränken, obwohl sie konventionelle Lebensmodelle wählt – Nonne sowie Ehefrau und Mutter. Der Autor macht seine Figur also fähig für die Freiheit. Beatrix wäre auch in den Begriffen meiner Generation eine emanzipierte Frau. Es sieht ganz danach aus, als wäre Gottfried Keller – zumindest im Reich der Fantasie – ein Feminist der ersten Stunde. Jedoch kann weder in seiner Zeit noch im Mittelalter von Gleichberechtigung oder Emanzipation gesprochen werden.

Interessant ist für mich aber etwas anderes. Denn die Frauen, die ich hier vorgestellt habe, waren zwar den patriarchalischen Regeln unterworfen, trotzdem konnte jede auf unterschiedliche Weise Macht, Freundschaft, Wissen und Leidenschaft in grossem Masse für sich erlangen. Dieser Umstand setzt ihr Vermächtnis in Perspektive und zeigt ihre Errungenschaften!

Die wenigen Zeugnisse, die uns heute überliefert sind, sind rare Zeitzeugen aus einem fernen Zeitalter. Umso mehr – so scheint es mir – müssen wir diese Zeugnisse in ihrer Individualität wertschätzen. Insbesondere Quellen aus erster Hand, wie von Mechthild von Magdeburg oder Hildegard von Bingen, sind von enormer Bedeutung. Auch wenn es heikel ist, anhand von einzelnen Beispielen zu verallgemeinern, so sind diese Einzelfälle wichtige Überreste der Geschichte, die beachtet werden wollen – und es auch sollen!

Keller hat mit seiner Figur Beatrix einen spannenden Weg eingeschlagen. Wie ich gezeigt habe, war sein Frauenbild in einigen Punkten von einem romantischen Blick aufs Mittelalter und vom patriarchalischen Frauenbild des 19. Jahrhunderts geprägt, aber er gibt der Figur bedeutend mehr Freiheit als erwartbar wäre.

Gottfried Keller war kein Feminist, nichtsdestotrotz finde ich es eindrücklich, dass Keller sich für die Figur einer Nonne sowie einer Ehefrau (nicht zu vergessen: die Gottesmutter) interessiert und sie zur Hauptfigur seiner Legende Die Jungfrau und die Nonne gemacht hat. Auch das ist ein Lesetipp von mir.

In meiner Story habe ich mir einen kleinen Einblick darüber verschafft, was Gottfried Keller entgangen sein könnte.

Er wird nie erfahren, was er alles verpasst hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihn tatsächlich gestört hätte, möchte aber hoffen, es hätte ihn gestört und er hätte sich meine Story gerne angesehen! Vielleicht wäre er nicht nur vom digitalen Publishing, sondern hoffentlich auch vom Inhalt meiner Story entzückt.

Quellen und Dank

Besonderen Dank möchte ich Hildegard Keller aussprechen, welche mich tatkräftig bei der Entwicklung der Story beraten und mir grosszügig Materialen aus ihren Werken bereitgestellt hat. Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Tandem-Partnerin Larissa sowie bei Iris und Laura für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Es hat Spass gemacht, mit euch allen unsere Stories zu entwickeln!

Bibliografie

Bautz, Friedrich Wilhelm: Hildegard von Bingen. In: BBKL, Bd. 2, Hamm : Bautz 1990, Sp. 846–851.

Davids, Adelbert (Hg.): The Empress Theophanu. Byzantium and the West at the turn of the first millennium. Cambridge: Cambridge University Press 1995.

Dinzelbacher, Peter: Christliche Mystik im Abendland: ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh 1994.

Ennen, Edith: Frauen im Mittelalter. Beck, München 1999.

Engels, Otto: Theophanu. In: LexMa, Bd. 8, Stuttgart: Metzler 1997, Sp. 664 .

Fössel, Amalie: Die Kaiserinnen des Mittelalters. Regensburg: Pustet 2011.

Gössmann, Elisabeth: Hildegard v. Bingen. In: LexMa, Bd. 5, Stuttgart: Metzler 1991, Sp. 13-15.

Haas, Alois M.U/Ruh, K. (II.): Seuse, Heinrich. In: Wolfgang Stammler, Karl Langosch, Christine Stöllinger-Löser (et al.) (Hg.): Die Deutsche Literatur Des Mittelalters. 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Bd. 8, Berlin, Boston: De Gruyter, 2006, Sp. 1109-29.

Hildegard von Bingen: Wisse die Wege, Liber Scivias. Eine Schau von Gott und Mensch in Schöpfung und Zeit, Neuübersetzung v. Mechthild Heieck, hg. v. Abteit St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen: Beuroner Kunstverlag 2010.

Keller, Hildegard Elisabeth: My Secret Is Mine. Studies on Religion and Eros in the German Middle Ages. Leuven: Peeters 2000 (Studies in Spirituality Supplements 4).

Keller, Hildegard Elisabeth/Hamburger, Jeffrey F./Ris, Roland: Stimmen aus Mittelalterlichen Frauenklöstern: Ein Hörbuch mit geistlichen Texten auf Altsächsisch, Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch. Berlin: De Gruyter 2005.

Keller, Hildegard Elisabeth: Mystik im Christentum. In: Lutz, Albert: Mystik. Die Sehnsucht nach dem Absoluten. Zurich: Scheidegger & Spiess 2011, S. 21-24.

Keller, Hildegard Elisabeth: Mechthild von Magdeburg. In: Lutz, Albert: Mystik. Die Sehnsucht nach dem Absoluten. Zurich: Scheidegger & Spiess 2011, S. 69-74.

Keller, Hildegard Elisabeth: Die Stunde des Hundes. Nach Heinrich Seuses "Exemplar". Zürich: vdf 2011 (Trilogie des Zeitlosen 1).

Keller, Hildegard Elisabeth: Der Ozean Im Fingerhut : Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Hadewijch und Etty Hillesum im Gespräch. Zürich 2011 (Trilogie des Zeitlosen 3).

Kölzer, Theo: Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin Von Sizilien (1195-1198). Köln: Böhlau 1983. (Studien Zu Den Normannisch-staufischen Herrscherurkunden Siziliens 2).

Kölzer, Theo: Konstanze I. In: LexMA, Bd 5, München/Zürich: Artemis & Winkler 1991, Sp. 1406 f.

Mechthild v. Magdeburg: Das fliessende Licht der Gottheit. Gisela Vollmann-Profe (Hg.), Frankfurt Am Main: Deutscher Klassiker Verlag 2003.

Mohr, Wolfgang: Darbietung der Mystik bei Mechthild von Magdeburg. In: Märchen, Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90. Geburtstag Friedrich von der Leyens am 19. August 1963, München: Beck 1963.

Petrus de Ebulo: Liber Ad Honorem Augusti Sive De Rebus Siculis: Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern: Eine Bilderchronik der Stauferzeit. hg. von Theo Kölzer, Gereon Becht-Jörden, Burgerbibliothek Bern. Sigmaringen: Thorbecke 1994.

Stutz, Pierre: Geborgen Und Frei : Mystik Als Lebensstil. Überarbeitete Neuausgabe, München: Kösel 2018.

Stühlmeyer, Barbara: Die Gesänge der Hildegard von Bingen. Eine musikologische, theologische und kulturhistorische Untersuchung, Dissertation, Hildesheim/Zürich: Olms 2003.

Schulze, Hans K.: Die Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu. Die griechische Kaiserin und das römisch-deutsche Reich 972 - 991, Hannover: Hahn 2017.

Vollmann-Profe, Gisela: Mechthild von Magdeburg. In: Neue Deutsche Biographie Online 16, 1990, S. 581 f. [https://www.deutsche-biographie.de/pnd118579797.html#ndbcontent].

Wehrli-Johns, Martina: Elsbeth Stagel. In: HLS online, [Stand: 25.05.19, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/012309/2013-01-10/].

Zátonyi, Maura: Hildegard von Bingen, Münster: Aschendorff Verlag 2017.

Audio:

1. "O frondens" aus Ordo Virtutem von Hildegard of Bingen , gesungen von Makemi

(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AO_frondens.ogg )

Bilder

Falls nicht anders markiert: sämtliche Codices in der Story:

© e-codices.

Hintergrundbilder (ohne Quellenangaben im Text):

1. Titelbild/Bilder Kellers Legende:

Keller, Gottfried. Die Jungfrau Und Die Nonne: Legende. Illustriert von Johannes Boehlan, Berlin-Wilmersdorf: Verlag Der Phantasus 1924.

2. Hintergundbilder: Das fliessede Licht der Gottheit Manuskriptauszüge Mechthild von Magdeburg, Das fliessende Licht der Gottheit, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 277(1014), f. 7r/v.

3. Hintergrundbilder: Drei Fragen an Hildegard Elisabeth Keller:

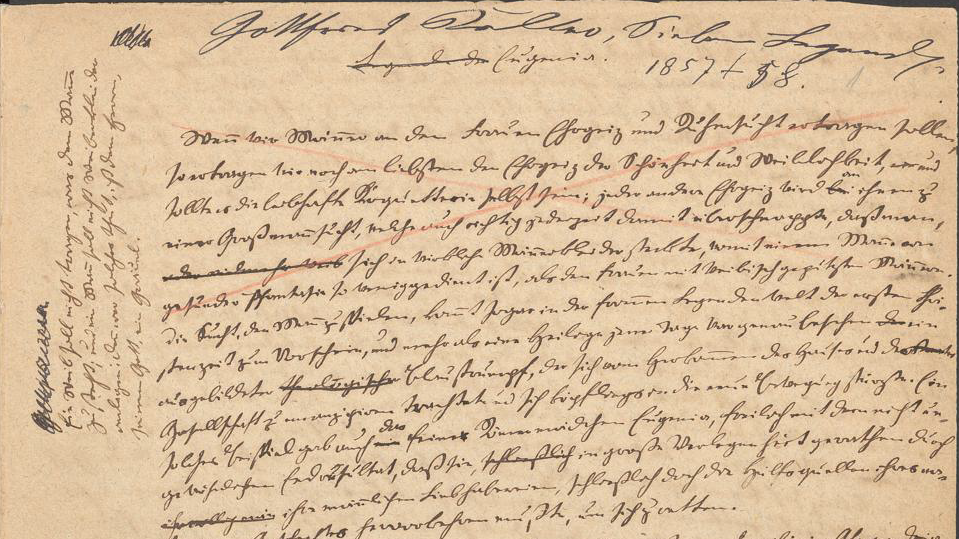

Manuskript Sieben Legenden: Keller, Gottfried: Sieben Legenden, 1857/58, Zentralbibliothek Zürich (e-manuscripta)

Christus und die minnende Seele: Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 710(322), f. 17r/9v/10v.

3. Hintergrundbild: Gottfried Keller:

anz, Johannes: Porträt des Schriftstellers Gottfried Keller nach rechts, Zürich circa 1869, (e-manuscripta).

Dieser Beitrag entstand im Seminar Gottfried Keller und das Zürcher Mittelalter (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.