Unsere Indianer 2

Wir erzählen

Das ist der zweite Teil unserer Gemeinschaftsstory.

Wir studieren Germanistik an der Universität Zürich. Bis auf eine, die das schon hinter sich hat und nun als Dozentin den anderen aufs Pferd steigen hilft.

In diesem Semester beschäftigen wir uns mit Vorstellungen des amerikanischen Doppelkontinents und seiner Ureinwohner. Als 1492 Europäer landeten, begannen sie Bilder von ihnen zu machen, die sie in Text und Bild verbreiteten. Expeditions- und Eroberungsberichte gaben Kunde von AMERICA, die illustrierten waren kommerziell am erfolgreichsten. Sie prägten das Indianerbild. Zürich spielte keine ganz unwichtige Rolle dabei.

In dieser Geschichte stellen wir unsere eigenen Indianer-Träume vor. Einige stammen aus der Kindheit oder der Jugend, andere aus unseren ersten Büchern oder aus Filmen, manche aber auch von eigenen Reisen oder Studien.

Diese Story haben wir gemeinsam gemacht, um erste Erfahrungen mit multimedialem Storytelling zu machen.

Und da nicht alle unserer Geschichten hier Platz hatten, gibt es hier noch mehr.

Wir freuen uns, wenn Sie ein Stück weit mit uns reiten.

Enjoy!

Meine Indianer

Pfannkuchen und Spaghettiwestern

Valentina Berchtold

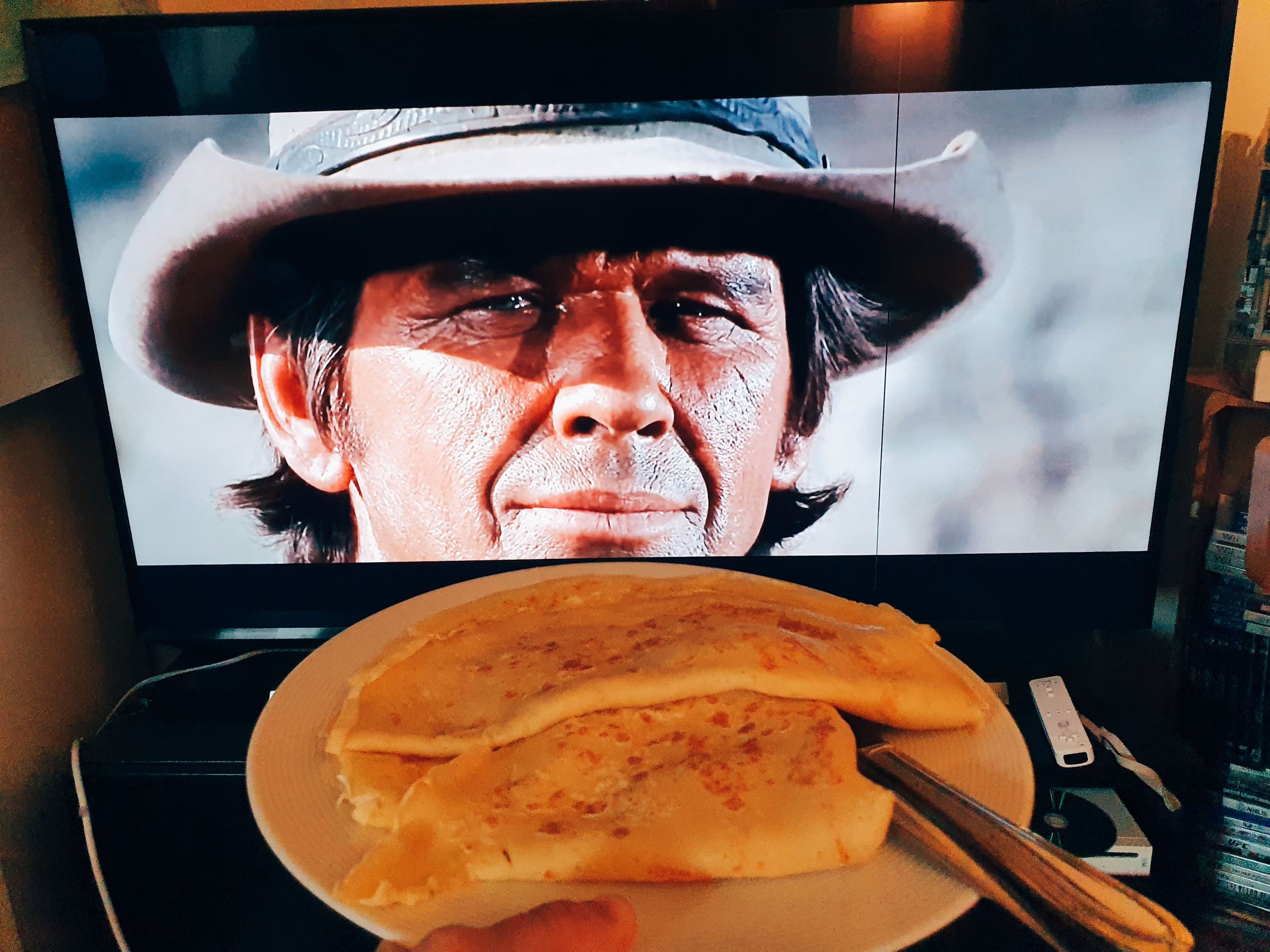

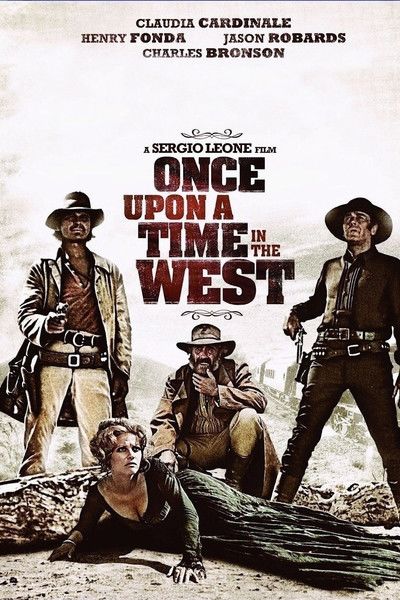

Eine grosse Rolle spielen «Indianer» in meinem Leben nicht, denke ich mir, als ich mich an diesen Text setze. Habe ich überhaupt einen Bezug zu Native Americans? Schliesslich habe ich noch nicht einmal Nordamerika besucht. Doch je länger ich überlege, desto mehr «Indianer» tauchen auf. Zugegebenermassen keine echten, sondern entweder als Film- oder Buchfiguren. Ein Interesse, das ich mit meinem Vater teile, sind altmodische Spaghettiwestern wie etwa Once Upon A Time In the West. In diesen Filmen reiten braungebrannte, stereotypische Heldenfiguren mal mit, mal gegen Native Americans, natürlich alles zu dramatischer Orchestermusik. Bereits in meinen Grundschuljahren planten mein Vater und ich für regnerische Samstagabende oft ein leckeres Essen – Pfannkuchen sind wohl keine typisch indigene Mahlzeit, doch gehörten sie unbedingt zu unseren Fernsehabenden – und entschieden uns wahlweise für einen unserer Lieblingswestern auf Videokassette oder einen uns unbekannten Film, der im Fernsehen gezeigt wurde. Rückblickend scheint es mir, als hätte insbesondere das SRF damals aussergewöhnlich viele Spaghettiwestern gezeigt. Vielleicht sass in der Redaktion ebenfalls ein Clint-Eastwood-Fan? So verbrachten mein Vater und ich viele Samstagabende vor unserem kleinen Röhrenfernseher und lauschten Ennio Morricones herzzerreissenden Mundharmonikamelodien. In den letzten Jahren haben wir nur selten gemeinsam einen Film gesehen, und ich glaube, es wird bald mal wieder Zeit für Pfannkuchen und einen unserer Lieblingswestern.

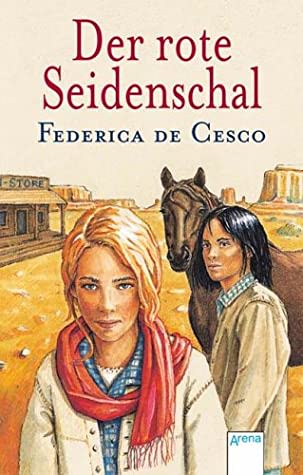

Tatsächlich gibt es einige weitere indigene Charaktere, die mich während meiner Jugendjahre immer wieder als Neben- und auch Hauptfiguren in Büchern begleitet haben. Etwa in Federica de Cescos Romanen, die oft im sogenannten «Wilden Westen» spielen und von jungen Frauen handeln, die Native Americans kennenlernen und durch sie so etwas wie wahre Freiheit erfahren. Heute stehe ich der Idee, dass Native Americans synonym für Freiheit und Abenteuerlust stehen, kritisch gegenüber, doch als junger Teenager fand ich das unglaublich spannend und verlor mich oft tagelang in dieser rauen, staubigen Welt von de Cescos «Wildem Westen».

Auch in Twilight, einer Buchserie mit Vampiren und allerlei anderen unsterblichen Phantomen, die ich früher sehr gerne gelesen habe, ist eine der Hauptfiguren Native American. Der junge Jacob gehört zum Quileute Tribe, welcher an der rauen, regnerischen Pazifikküste des Bundesstaats Washington zu Hause ist. Erst einige Jahre später wurde die Autorin Stephenie Meyer wiederholt kritisiert, da ausgerechnet die Native Americans in ihrer Serie – so etwa auch Jacob - Werwölfe sind und dadurch als «Wilde» gelten. Eine kurze Google-Suche ergibt, dass Twilight-Liebhaber den Quileute Tribe in den letzten Jahren teilweise grosszügig finanziell unterstützt haben; die Quileute leben nämlich in einer Tsunami-Zone am Pazifischen Ozean. Insbesondere die Grundschule und der Kindergarten stehen direkt über einem bekannten Epizentrum. Ein einzelnes Erdbeben könnte die ganze Siedlung sofort zerstören. Spenden sollen dem Tribe ermöglichen, ihre Siedlung in sicheres Gebiet zu verlagern - die Spendenaktion heisst passenderweise Quileute Tribe: Move to higher ground. So hatte Meyers verfehlte Repräsentation in ihrer Bücherserie denn doch auch ihre guten Seiten.

Nicht zuletzt erinnere ich mich an einen Film, der den saloppen Übernamen «Blödelfilm» wirklich verdient; nämlich Michael Bully Herbigs Der Schuh des Manitu. Der Film ist wohl lose inspiriert von oben erwähnten Spaghettiwestern und Karl Mays bekannter Bücherserie Winnetou und folgt einem – keine Überraschung hier – braungebrannten, stereotypischen Helden, der mit einem «Indianer» eine Blutsbruderschaft eingeht und fortan allerlei absurde Abenteuer in der Prärie des Wilden Westens bestreitet. Während dieser Indianer eine sehr fähige, empathische Person ist, werden die anderen Vertreter seines Tribes als brutal, dickköpfig und dümmlich dargestellt – kein besonders positives Bild.

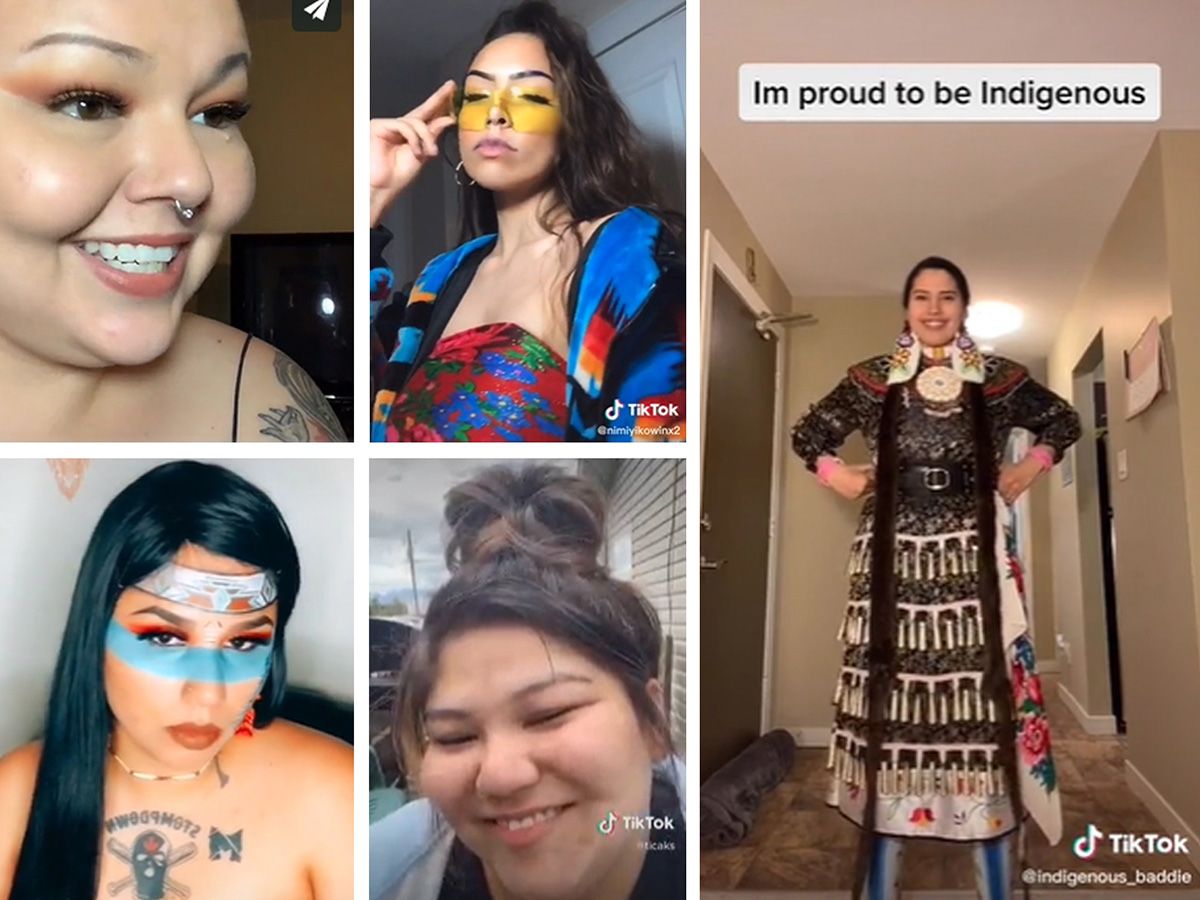

In den letzten Monaten und Jahren habe ich auf sozialen Netzwerken, insbesondere dem Kurzvideoportal TikTok, oft Native Americans gesehen, die über Stereotypen sprechen, mit denen sie sich regelmässig konfrontiert sehen; auch nähern sie sich der Kultur ihrer Vorfahren wieder an, indem sie sich in traditioneller Kleidung, Frisuren und Schmuck zeigen oder über ganz alltägliche Dinge wie Lebensmittel, Musik oder Körperhygiene sprechen. Diese Videos finde ich besonders interessant, da sie von den entsprechenden Personen selber produziert werden. Sie können also selber wählen, wie sie sich präsentieren möchten, was im Gegensatz zu so vielen «Indianergeschichten» steht, die aus der Feder von Weissen stammen.

Meine Befürchtung, keinen persönlichen Bezug zu «Indianern» zu haben, hat sich also als unbegründet herausgestellt – nicht zuletzt dank meinem Vater und seinen Spaghettiwestern.

Meine Indianerin darf tanzen

von Petra Ammann

Indianerin, Pippi Langstumpf und Hexe.

Sie alle gehörten für mich als Kind in die gleiche Kategorie. Waren beste Freundinnen, sozusagen. Denn sie hatten eines gemeinsam:

Sie können tun und lassen, was sie wollen. Und genau das wollte ich auch.

Ich erinnere mich an die Fasnacht. Da schlüpfte ich in ihre Haut, wurde eins mit ihnen – wurde zum wilden Indianermädchen, zur starken Pippi oder zur frechen Hexe.

Meine Mama hat mir Zöpfe geflochten und Striche in mein strahlendes Gesicht gemalt. Dann bin ich voller Stolz den ganzen Weg zum Kindergarten gehüpft.

Strahlende Indianerin

Strahlende Indianerin

Doch da der Schock! Die Mädchen, ausnahmslos alle, hatten sich in pink-glitzrige, mit Rüschen verzierte, Prinzessinnen-Kostüme gequetscht und schauten mich unter ihrem Plastikkrönchen brav an. Die Indianerin in mir war enttäuscht, denn sie wollte doch zusammen mit anderen abenteuerlustigen Mädchen die Welt retten, nicht alleine!

Ich wollte wild sein, stark und mutig. Durch die Wälder springen, Pferde hochhieven und Zaubertränke brauen. Aber gehorchen oder für andere schön aussehen, nein, das wollte ich nicht!

Mein Alter Ego, die Indianerin, kam des Öfteren zu Besuch. Einmal war ich mit meinen Eltern und meinen drei Schwestern im Wald spazieren. Zuvor hatte ich heimlich mit meinem Papi abgemacht, dass wir meine älteste Schwester im Wald an einen Baum fesseln würden, um mich zu rächen dafür, dass sie als Stammesälteste immer das Sagen hatte. So etwas lässt man sich als Indianerin schliesslich nicht gefallen!

Vier Schwestern im Wald, eine davon Indianerin (die 1. von rechts)

Vier Schwestern im Wald, eine davon Indianerin (die 1. von rechts)

Alles war vorbereitet. Ich hatte mir Federn in die Haare gesteckt und mir mit Mamis Lippenstift Kriegsbemalung ins Gesicht gemalt. Sogar ein Seil hatte ich eingepackt. Im Wald, als der Moment gekommen war, gab ich meinem Papi ein geheimes Zeichen. Er packte meine Schwester und mit vereinten Kräften hievten wir sie zum Marterpfahl. Siegessicher band ich das Seil um sie herum…

Doch der Triumph blieb aus, denn meine Schwester konnte sich ohne Probleme wieder aus den Fesseln befreien.

Enttäuschung. Auch dieses Mal war mein Indianerinnen-Traum geplatzt.

Die Indianerin in mir tanzte gerne. Wir hatten eine CD zuhause, die meine Schwestern und ich uns oft angehört haben. Sie hiess Well Balanced und war von Oliver Shanti & Friends. Auf dem Albumcover ist der Kopf einer Indianerin sowie Tipis, ein Adler, und ein Büffel vor einem kitschigen Hintergrund – ein Canyon bei Sonnenuntergang – abgebildet.

Zu dieser Musik haben wir manchmal im Wohnzimmer ausgefallen und ohne Hemmungen getanzt, farbige Tücher in der Luft herumgewirbelt und uns in Adler verwandelt, die mit ausgebreiteten Armen durch die Luft sausten. Kein Möbelstück war mehr sicher vor uns.

Indianerinnen am Tanzen

Indianerinnen am Tanzen

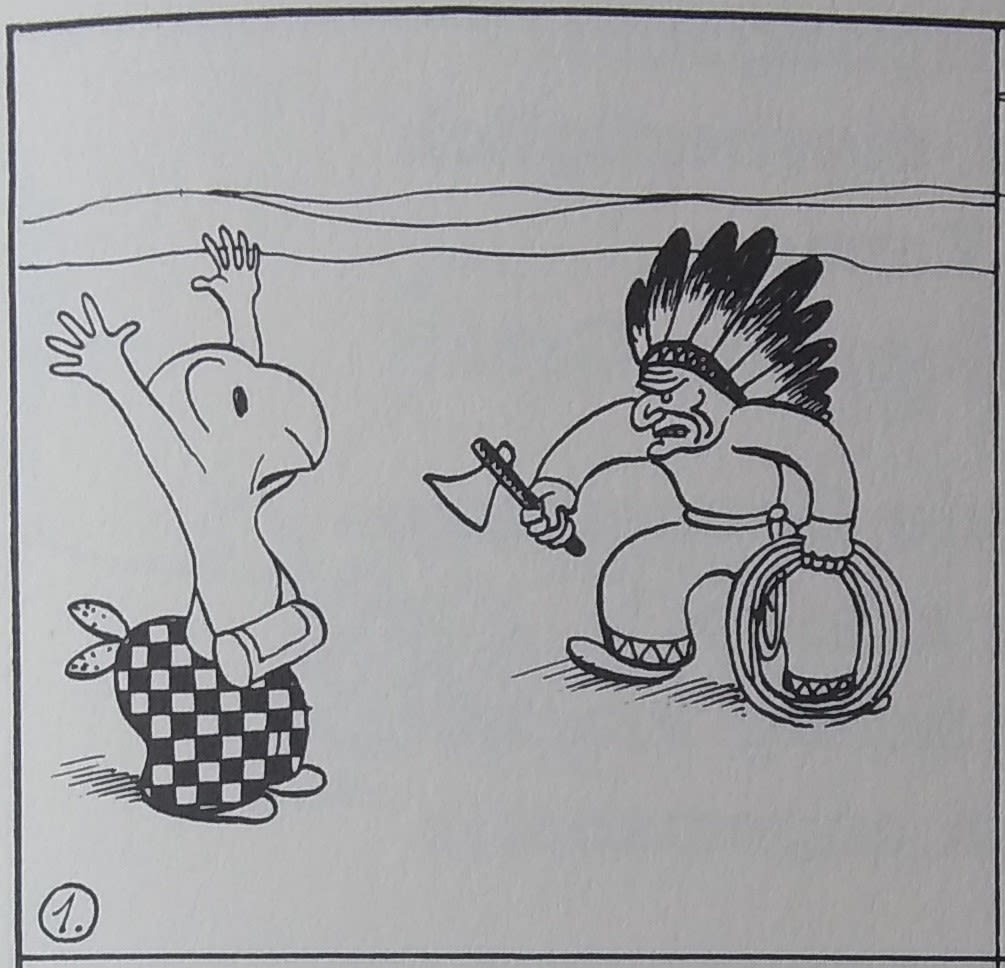

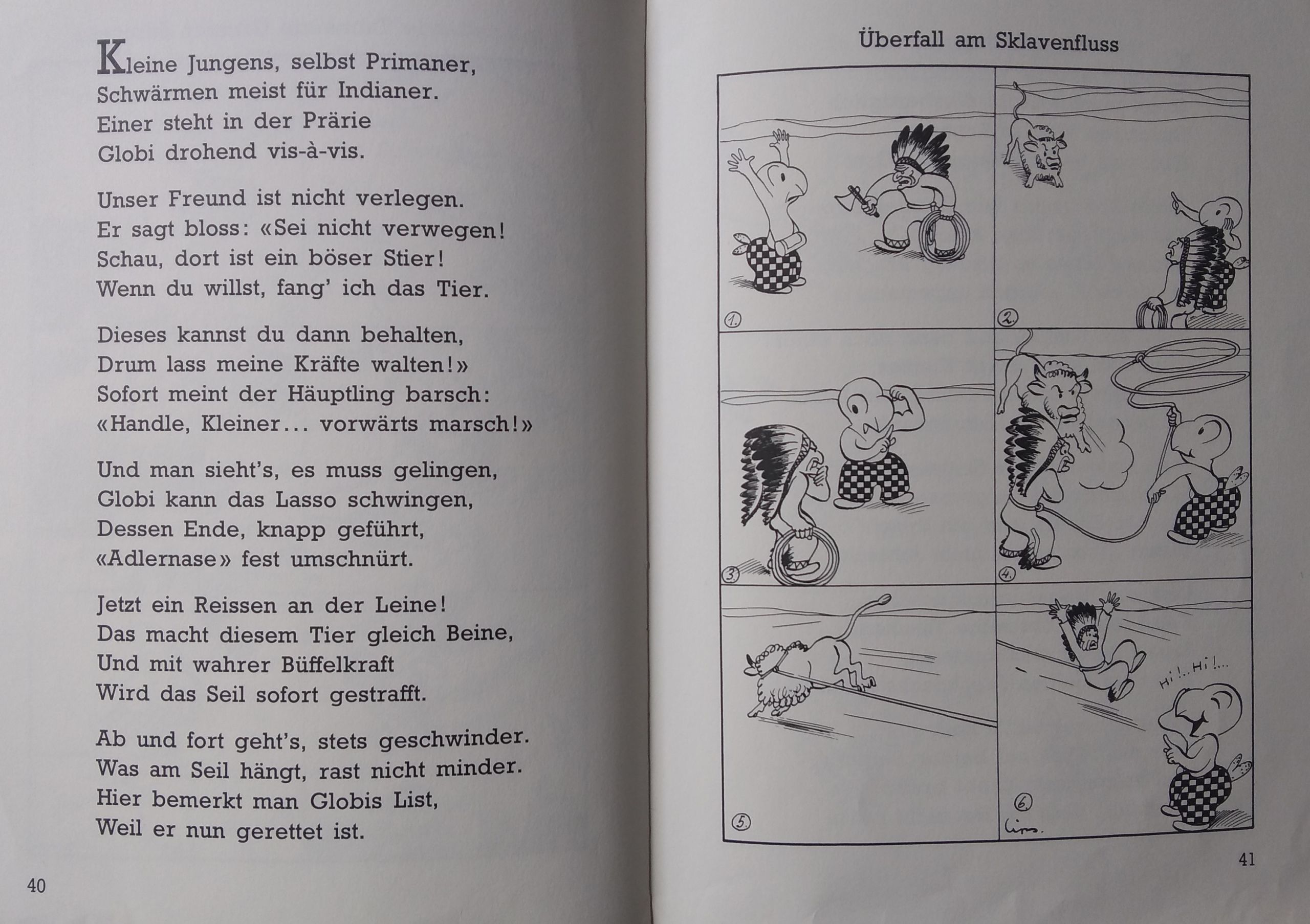

Ausschnitt aus Globis Weltreise (1935)

Ausschnitt aus Globis Weltreise (1935)

Ausschnitt aus Globis Weltreise (1935)

Ausschnitt aus Globis Weltreise (1935)

Kindred Spirits: Skulptur zu Ehren der Grosszügigkeit der Choctaw gegenüber der irischen Bevölkerung während der Hungersnot im Jahr 1847 (in Cork, Irland) (Quelle)

Kindred Spirits: Skulptur zu Ehren der Grosszügigkeit der Choctaw gegenüber der irischen Bevölkerung während der Hungersnot im Jahr 1847 (in Cork, Irland) (Quelle)

Meine Indianerin von heute ist anders.

Ich möchte sie nicht mehr so nennen, sage stattdessen Frau eines indigenen Stammes. Der Sammelbegriff «Indianer», eine Erfindung der europäischen Kolonialherren, wird der Diversität der unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die selbst gar nie eine gemeinsame Bezeichnung kannten, nicht gerecht.

Beim Anschauen von alten Globi-Büchern, die ich als Kind geliebt habe, schmerzt mich heute die diskriminierende Darstellung indigener Völker.

aus Globis Weltreise (1935)

aus Globis Weltreise (1935)

Ich verkleide mich nicht mehr als Indianerin, da mich diese klischeebehaftete Darstellung abschreckt. Schliesslich möchte ich meiner Freundin nicht in den Rücken fallen.

Nein, dies hat nichts mit der Entzauberung der Welt durch das Erwachsenwerden zu tun. Im Gegenteil! Meine Freundin strahlt heute in einem noch viel helleren Licht und das Universum, worin sie sich befindet, ist unendlich viel grösser, als ich als Kind angenommen hatte. Sie trägt zwar keine Zöpfe mehr oder Ledersandalen. Dafür hat sie jetzt eine eigene Stimme.

Meine Freundin könnte dem Choctaw-Stamm angehören. Diese ethnische Minderheit aus Nordamerika hat in den Jahren 1845-49, als Irland von einer verheerenden Hungersnot geplagt wurde, eine grosse Summe Geld an die irische Bevölkerung gespendet. Und das, obwohl sie damals selbst unter viel Repression und in Armut lebten. Meine Freundin könnte Teil dieser aussergewöhnlichen Geste der Nächstenliebe sein.

Ich möchte mir nicht mehr ihre Fähigkeiten aneignen. Ich lasse meine Indianerin selbst sprechen.

Und genau wie die irische Bevölkerung, die sich letztes Jahr revanchierte, in dem sie den Choctaw, die besonders hart von Corona getroffen wurden, Geld (zurück-)spendeten, möchte ich meiner Freundin Mitgefühl schenken. Genauso, wie ich als Kind nicht für andere als Projektionsfläche herhalten wollte, soll dies auch meine Freundin nicht tun müssen.

Sie soll tun und lassen, was sie will.

Bilder

Bild 1: Giulia May

Bild 2: Zeke Tucker

Die restlichen Bilder, wo nicht anders gekennzeichnet, von Petra Ammann

Quellen

https://de-de.facebook.com/ZDFinfo/videos/631359243994708/

https://www.nytimes.com/2020/05/05/world/coronavirus-ireland-native-american-tribes.html

Verstehen Sie Indianer?

Deborah D'Andrea

Mein Indianer ist Dozent am Deutschen Seminar.

Nein, er hat keine indianischen Wurzeln. Er trägt auch keine Mokassins im Seminarraum. Aber er hat es geschafft, mein Leben nachhaltig zu prägen - mit einem Witz.

Es ist Mittwoch, acht Uhr. Viel zu früh für Linguistik. Über meine Notizen gebeugt, kämpfe ich gegen das Gewicht meiner Augenlider. Besagter Dozent - er referiert gerade über den Symbolcharakter von Sprache - hält plötzlich inne und wirft einen scheuen Blick in die Runde.

«Dazu gibt es einen Witz... Ich erzähle ihn nur, wenn ihr mir versprecht, dass ihr lachen werdet.»

Eigentlich ist der Indianer ziemlich nebensächlich. Die Episode könnte sich auch zwischen einem Philosophen und einem Mathematiker abspielen, zwischen einem Boomer und einem Millennial.

Was zählt, ist die Gegensätzlichkeit der beiden Figuren, ihre Unfähigkeit, einander zu verstehen. Sie verharren in den Denkmustern, die ihnen selbst am nächsten sind.

Wenn wir in Westeuropa über Indianer nachdenken, passiert im Grunde oft genau das.

Wir meinen, sie zu kennen: Friedenspfeifen, Tipis und Federschmuck - die Klischees in unseren Köpfen widerspiegeln nur einen Bruchteil dessen, was die indigenen Völker Amerikas ausmacht.

Eigentlich wissen wir das. Dennoch halten sich diese Bilder hartnäckig. Warum? Sie bieten eine Projektionsfläche. Für eine Gesellschaft, die sich nach dem sehnt, was sie verloren hat: Spiritualität, Freiheit und Naturverbundenheit.

Wir meinen, wir hätten das uns Fremde verstanden, aber eigentlich suchen wir darin nur das, was wir kennen.

Als Kind habe ich oft den Indianer gespielt, ohne es zu wissen, aber fare l'indiano ist eine Redewendung, die man für jemanden braucht, der sich dumm stellt. Als ich den Ausdruck zum ersten Mal hörte, musste ich genauso lachen wie beim Indianerwitz meines Dozenten: Wer hat hier wen nicht verstanden?

Unter Indianern

Gabriel Fässler

Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln, was immer sie sich wünschen.

Die Stimmung an diesem Sommerabend war speziell. Wir - meine Cousine, meine Mutter und ich - hörten die Löwen brüllen, die Elefanten tröten und die Vögel zwitschern - sehen konnten wir sie allerdings nicht. Stattdessen erblickten wir eine Gruppe anderer Menschen. Als wir zu ihnen stiessen, stieg ein älterer Mann auf einen Stein, begrüsste uns alle und sprach eine gefühlte Ewigkeit. Als damals noch Fünfjährige hörten meine Cousine und ich ihm kaum zu. Viel zu aufgeregt waren wir! Wir tuschelten während seiner gesamten Ansprache. Wer war dieser Mann eigentlich? Er sah städtisch aus. Trotzdem waren wir uns sicher, dass er ein Indianerhäuptling war.

Endlich ging es los! Wir folgten ihm. Freude und Nervosität machten sich in meinem ganzen Körper breit. So liefen wir eine Weile. Die Stimmung war wunderbar. Immer noch hörten wir die zahlreichen Tiere. Dazu dämmerte es. Nach ein paar Minuten konnten wir dreieckige Silhouetten in der Abendröte entdecken. Meine Cousine und ich wussten sofort, worum es sich handelte: Die Tipi-Zelte, in denen wir übernachten würden.

Wir bezogen unser Lager und merkten sofort: So also lebte es sich als Indianer! Viele Zelte um ein Lagerfeuer, an dem wir unser Fleisch und das Schlangenbrot brieten. Dazu allerlei Tierrufe aus der Ferne und der Himmel war unendlich. Als wir mit dem Essen fertig waren, rief uns der Häuptling wieder zu sich. Er sagte uns, dass es noch andere hungrige Lebewesen in der Gegend gäbe und wir sie dringend füttern müssten. Sonst würden sie vielleicht uns fressen! Wir liefen also erneut eine ganze Weile. Und dann sahen wir endlich, was wir schon den ganzen Abend gehört hatten: mindestens vier Löwen, nur wenige Armlängen vor uns entfernt. An der linken Hand hielt ich meine Cousine. Ich konnte spüren, wie wir fester zudrückten, als der Löwe plötzlich in unsere Richtung brüllte. Sofort bat der Häuptling seine Diener, die Löwen zu füttern. Sie gaben ihnen kiloweise Fleisch. Unsere gesamte Gruppe hätte nicht essen könnten, was diese wenigen Löwen innert weniger Minuten bis auf die Knochen verschlangen. Als die Löwen sichtlich beruhigt waren und auf ihren Rücken lagen, um die üppige Mahlzeit zu verdauen, bat uns der Häuptling, wieder zurück zu den Tipi-Zelten zu kehren.

Auf dem Weg haben wir dann auch endlich die trötenden Elefanten gesehen. Ausserdem führte uns der Häuptling zu den Vögeln, die schon während des gesamten Abends laut zwitscherten. Bei den Zelten angekommen, gab es auch für uns nochmal Essen. Die Diener des Häuptlings brachten uns allerlei Früchte in die Tipis. Es fehlte uns an nichts! Nachdem wir unsere Früchte gegessen hatten, erzählten wir uns gegenseitig von den Indianern und all den Geschichten, die wir über sie gehört hatten. Sehr schnell wandelte das leuchtende Abendrot zu einer dunkeln Nacht. Auch das Zwitschern der Vögel verstummte nach und nach, bis auch uns die Augen zufielen und wir friedlich in unseren Tipi-Zelten einschliefen.

Heute, fast zwanzig Jahre später, erinnere ich mich mit Freude an unser Indianerabenteuer zurück. Ausserdem gehe ich auch heute noch gerne in den Tierli Walter Zoo in Gossau, wo mich der kleine immer Gabriel begleitet. Die Tipi-Zelte sind am gleichen Ort. Auch der Mitarbeiter, den wir damals als Indianer-häuptling wahrnahmen, arbeitet noch dort. Seine „Diener“ habe ich hingegen nicht wiedererkannt. Dafür hat es immer noch viele Löwen, die natürlich damals wie heute in einem Gehege lebten und zu keiner Zeit gefährlich waren. Trotzdem spüre ich, wie der kleine Gabriel an meiner Hand fester zudrückt, wenn ein lautes Brüllen ertönt. Das Vogelhaus und das irrsinnig laute Gezwitscher sind ebenfalls immer noch bereits aus weiter Ferne wahrnehmbar. Genau genommen, war dieser Ausflug einfach nur ein Erlebnis, das regelmässig vom Zoo angeboten wurde. Für uns war es aber weitaus mehr. In dieser unvergesslichen Nacht waren wir nicht einfach nur gewöhnliche Besucher eines Zoos, nein. Wir waren in einem echten Tipi-Zelt, umgeben von echten Tieren, angeführt von einem echten Indianerhäuptling. Wir waren Indianer!