Unsere Indianer 1

Wir erzählen

Wir studieren Germanistik an der Universität Zürich. Bis auf eine, die das schon hinter sich hat und nun als Dozentin den anderen aufs Pferd steigen hilft.

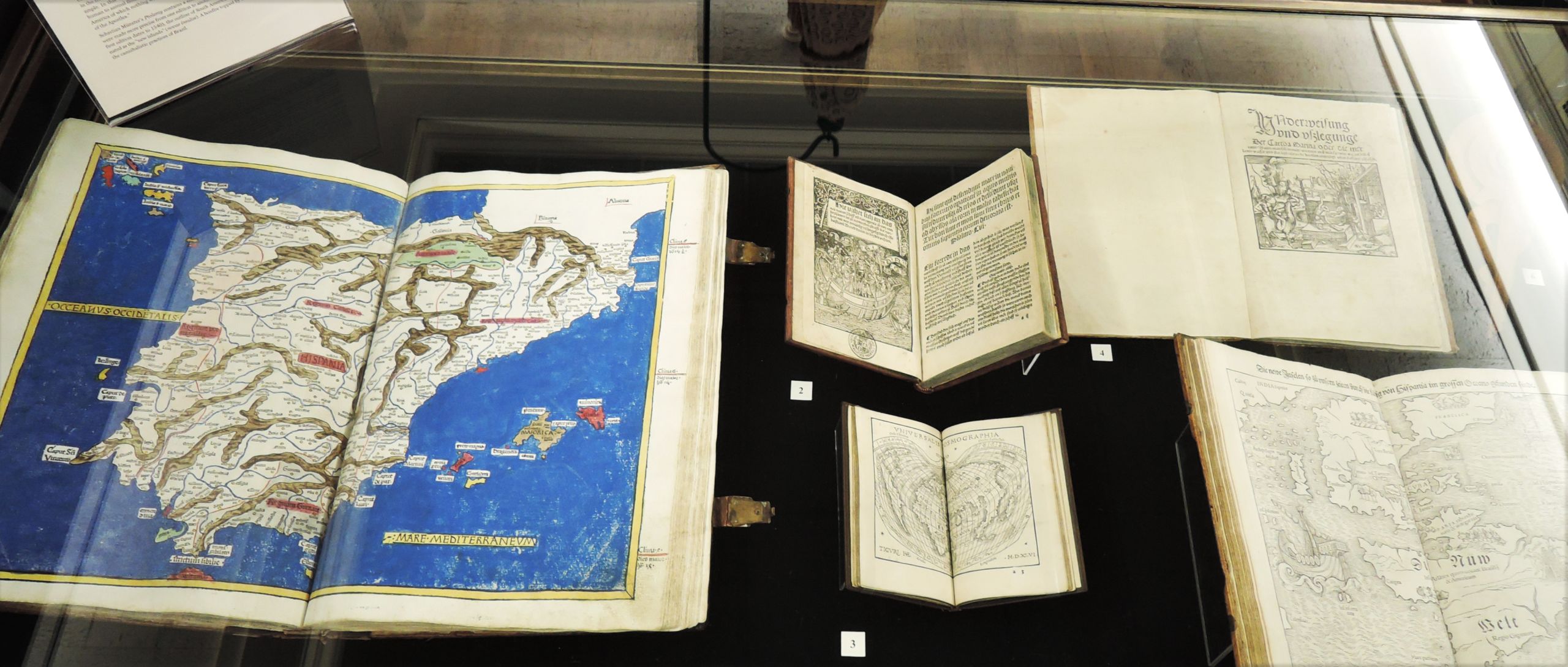

In diesem Semester beschäftigen wir uns mit Vorstellungen des amerikanischen Doppelkontinents und seiner Ureinwohner. Als 1492 Europäer landeten, begannen sie Bilder von ihnen zu machen, die sie in Text und Bild verbreiteten. Expeditions- und Eroberungsberichte gaben Kunde von AMERICA, die illustrierten waren kommerziell am erfolgreichsten. Sie prägten das Indianerbild. Zürich spielte keine ganz unwichtige Rolle dabei.

In dieser Geschichte stellen wir unsere eigenen Indianer-Träume vor. Einige stammen aus der Kindheit oder der Jugend, andere aus unseren ersten Büchern oder aus Filmen, manche aber auch von eigenen Reisen oder Studien.

Diese Story haben wir alle gemeinsam gemacht, um erste Erfahrungen mit multimedialem Storytelling zu machen.

Wir lernen, indem wir erzählen.

Nicht alle unsere Geschichten hatten in einer Story Platz. Deshalb gibt es eine zweite.

Wir freuen uns, wenn Sie ein Stück weit mit uns reiten.

Enjoy!

Der Name meiner Freundin

«Seh(n)en.» - Menoa Stauffer

Sie war cool.

Meine Freundin.

Keine Prinzessin, keine Hexe und schon gar kein Regentropfen – sondern Indianerin. Und ja, sie blieb meine Freundin, obwohl ich als Regentropfen an die Fasnacht ging und sie das lange nicht so kreativ fand, wie ich selbst.

Sie war mir Welten voraus. Eine Indianerin mit zwei langen braunen Zöpfen und Federn im Haar, einem braunen Lederkleid und drei farbigen Strichen im Gesicht. Wie im Bilderbuch, dachte ich.

Heute denke ich eher an den Franz-Karl-Weber-Katalog. Aber damals sah sie echt aus. Wie eine richtige Indianerin, die kämpfte, wild und frei und in der Natur zuhause war.

Alle anderen Indianer waren Jungs. Cowboys und Indianer, die gefährliche Sachen machten, während ihnen Prinzessinnen dabei zusahen.

Meine Indianerfreundin ignorierte das und dafür bewunderte ich sie umso mehr. Ich sehe ihr Bild noch heute vor mir:

Stark, wild und mutig.

Sie hatte sogar eine kurze Narbe unter den rechten Lachfältchen. Das Abenteuer war zum Greifen nah.

Ich weiss nicht, was unsere Lehrerin dachte, als meine Freundin und ich eines Tages als Indianerinnen in den Sportunterricht kamen.

Wir hatten uns aus braunen Bettlaken Kleider genäht – kurze T-Shirts und Röckchen. Weil wir uns fragten: Warum dürfen wir nicht mit Röcken turnen? Heute lächle ich bei dieser rebellischen Aktion. Doch damals fühlte ich mich stark.

Und ein bisschen indianisch, zumindest eine Sportlektion lang. Denn so lange trugen wir beide überzeugt unsere Indianerkluft, bis wir dann mit erhobenem Haupte zugaben, dass diese Indianerröcke alles andere als praktisch waren.

Seither hat sich vieles verändert.

Meine Freundin sehe ich nur noch selten. Ich würde mich nie mehr an der Vorschrift stören, im Sport Hosen tragen zu müssen und an der Fasnacht sehe ich inzwischen mehr Indianermädchen.

Aber etwas ist gleich geblieben.

Das Bild von Indianerinnen.

Suche ich bei Google nach Bildern mit dem Wort «Indianerin», sind die obersten Treffer nur Frauen in Kostümen. Und sie erinnern alle an das altbekannte Muster. Zwei lange Zöpfe, drei farbige Striche und vor allem: konsequent ein Rock.

Doch irgendwie denke ich bei ihrem Anblick nicht mehr an Stärke, Mut und Freiheit. Jetzt, wo ich weiss, wie unpraktisch diese Röcke sind – und welche echte Indianerin trägt denn bitte Stöckelschuhe?!

Ich denke an zwei Stereotype, die verschmelzen.

«Frau» und «Indianer». Beide klischiert.

Erstarrt in Kostümen.

Und ich spüre die Sehnsucht nach meiner wilden, rebellischen Freundin wieder in meiner Brust aufglühen.

Meiner Indianerin.

«Versehen.»

Meine Indianer

Indianerlager im Appenzellerland

Salome Bartolomeoli

Wollten wir als Kind nicht alle einmal einen Tag lang so sein, wie sie? Gross, stark, mit Federn geschmückt und gewappnet für ein Leben in der Wildnis? So brachten uns Kinderbücher und Filme die Ureinwohner Amerikas näher, wir glaubten ihnen, waren stark und zäh wie das Bild, das sich bis heute hartnäckig hält. Es taucht ungefragt in unseren Köpfen auf, sobald der Begriff «Indianer» fällt.

Bei mir hat es vor rund 15 Jahren begonnen, als meine Primarschullehrerin das Thema Indianer vorschlug. Von den fremden Sitten und Bräuchen der Ureinwohner angetan, führten wir als Abschlussreise eine Indianerwoche durch – definitiv das Highlight der dritten Klasse. Schwer bepackt, machten wir uns auf den langen weiten Weg ins Lager.

Spätestens nachdem wir alle einen spezifischen Indianernamen besassen und die anderen mit dem neuen Namen ansprechen sollten herrschte Indianer-Feeling pur. Da spielte es auch keine Rolle, dass wir unser Tipi nicht in der nordamerikanischen Prärie aufstellten, sondern im Appenzellerland. Auch dass es genau an diesem Tag in Strömen regnete war halb so schlimm. Ganz den wetterfesten Indianern nacheifernd, bauten wir das durchnässte Tipi auf und brachten unser Gepäck ins Trockene. So stolz wir auf unsere Leistung auch waren, ein bisschen froh, um die anschliessende warme Dusche im Lagerhaus war ich dann doch.

Welches Indianerbild ich im Lager vermittelt bekommen habe, überlegte ich mir erst Jahre später. Die Kultur der amerikanischen Ureinwohner kommt uns fremd und andersartig vor und lässt sich nicht mit der westlichen Lebensweise vereinbaren. Das Leben als Indianer ist immer ein Kindheitstraum geblieben und anstatt gemeinsam Geschichte geschrieben wird, ist es beim «Übereinander-Erzählen» geblieben.

Pictures from https://unsplash.com/s/photos/american-indian.

Momentaufnahmen

Hildegard E. Keller

Spanisch ist mein Schlüssel zur Welt der Indigenen in Mittel- und Südamerika. Nahuatl interessierte mich sehr, aber als ich in El Salvador lebte, lernte ich niemanden kennen, der die Sprache gesprochen hätte.

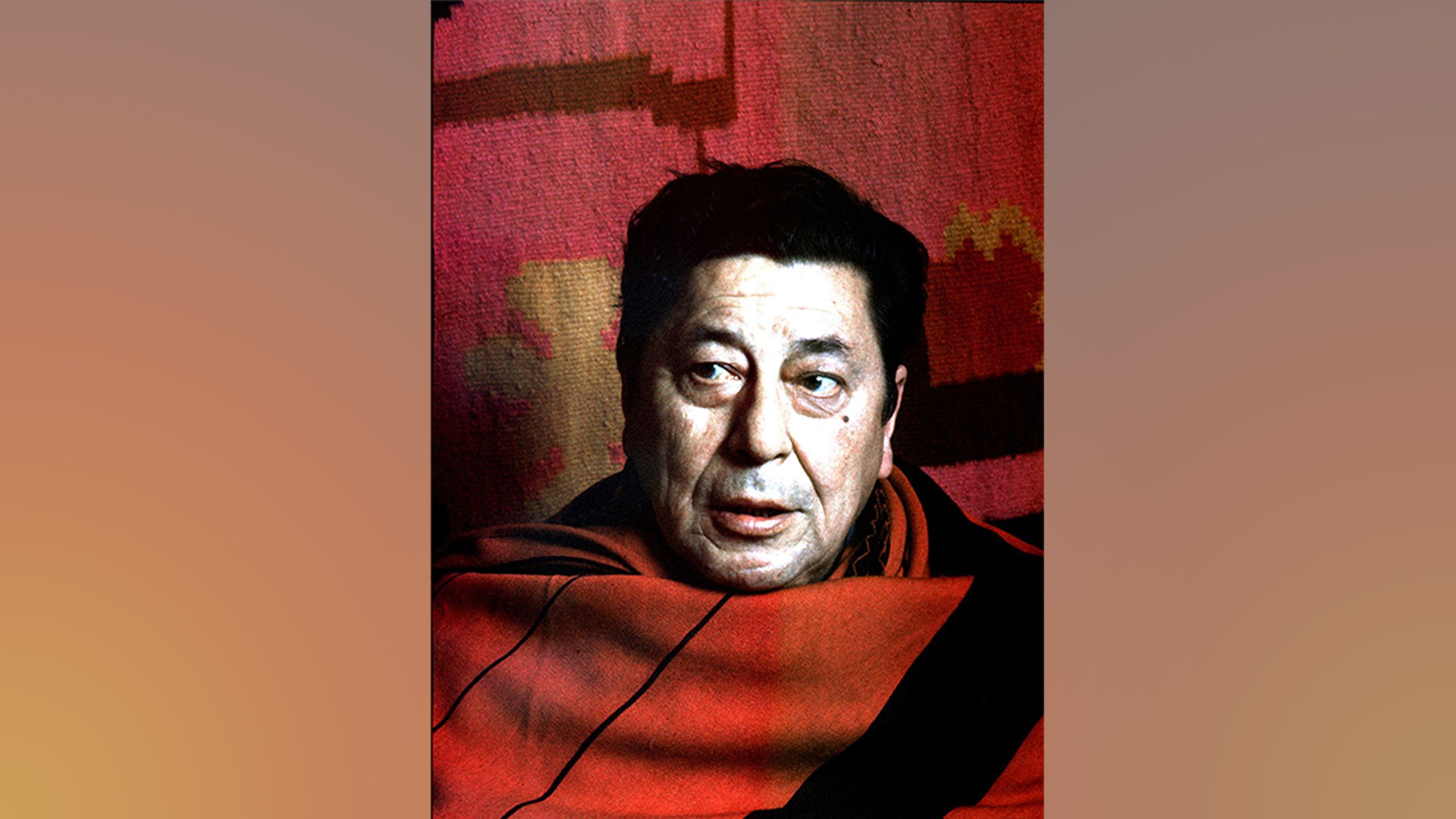

Als ich mit siebzehn Spanisch zu lernen begann, liebte ich Chansons (bis heute ist Barbara meine grosse Favoritin) und bald auch Canciones. Karl Rosenfelder an der Kantonsschule Wattwil verdanke ich meine ersten Spanischkenntnisse und die Bekanntschaft mit dem argentinischen Sänger Atahualpa Yupanqui. Heute staune ich darüber, dass ein Spanischlehrer Ende der Siebziger Jahre mit einer Klasse nach Zürich fuhr. Muchas gracias, Don Carlos.

1978: Atahualpa Yupanqui in Zürich

Atahualpa Yupanquis Konzert im Volkshaus Zürich brachte mir Argentinien näher, wenn man das so sagen kann, vor allem aber brachte es mir Zürich näher. Es war mein erster Kulturgenuss in der Stadt, in der ich seit 1984 lebe. Deshalb ist es folgerichtig, dass wir in diesem Semester in Zürich und von Zürich Storys über Kulturen von Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern von der Nord- bis zur Südspitze des amerikanischen Doppelkontinents schreiben.

Erst Jahrzehnte nach diesem ersten Konzert in Zürich erfuhr ich mehr über die indigenen Kulturen Argentiniens und ihre Zerstörung im 19. Jahrhundert. Damals lebte ich in den USA und begann, Alfonsina Stornis Werke zu übersetzen.

1983: Náhuatl in El Salvador

Als ich 1983 ins Land kam, war Bürgerkrieg. El Salvador ist nur halb so gross wie die Schweiz, aber man durfte damals nur die Hälfte bereisen, und auch das war nicht gefahrlos. Immer wieder wurde der Reisebus von Militärkontrollen angehalten, alle mussten aussteigen und sich mit dem Rücken zur Wand des Buses stellen. Blutjunge Soldaten mit Maschinengewehren im Anschlag kontrollierten die Identität der Fahrgäste. Mein Schweizer Pass bereitete immer wieder Probleme, nicht nur weil die Soldaten nicht wussten, was das ist, Suiza, sondern weil sie nicht lesen konnten. Ich lebte in der Hauptstadt San Salvador, lehrte tagsüber an der Deutschen Schule und abends am Goethe-Institut. Auf dem Mercado central, wo ich all die neuartigen Dinge, sah, von denen ich nicht wusste, ob sie Früchte, Gemüse oder Tiere waren, erlebte ich die Faszination, die hinter Petras Story steckt.

In der Stadt lernte ich Maria kennen. Sie war 33, hatte sieben Kinder und eine Enkelin. Sie stammte aus dem Osten, war mit den Kindern vor dem Krieg in die Hauptstadt geflüchtet und verdiente den Lebensunterhalt für die ganze Familie mit Hausarbeit. Sie gehörte den Pipil an und war somit indigen, sprach aber kein Nahuatl mehr. Diese wichtigste Sprache der Indigenen in El Salvador war systematisch unterdrückt worden, auch Marias Vorfahren wäre es nicht in den Sinn gekommen, sich zu ihrer Muttersprache zu bekennen. Seit 1983 anerkennt die Verfassung von El Salvador die indigenen Sprachen als Kulturerbe, doch in den langen Bürgerkriegsjahren blieb dies ein Lippenbekenntnis.

Wie Hunderttausende konnte sich Maria damals nur um das nackte Überleben kümmern. Von Widerstand gegen die Verhältnisse, wie Menoa ihn von anderen indigenen Frauen beschreibt, konnte keine Rede sein. Ich besuchte Maria in dem Slum ausserhalb der Hauptstadt, gab ihrer ältesten Tochter Stickaufträge, damit die Mutter die Familie nicht allein durchbringen musste. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz schrieben wir einander eine Zeit lang. Die Bluse, die Marias Tochter für mich bestickt hatte, und das kleine Wörterbuch Spanisch-Nahuatl, das ich mir gekauft hatte, besitze ich bis heute. Dank Deborahs Story habe ich erfahren, was es mit dieser Sprache auf sich hat.

2016: Hans Staden in Bloomington

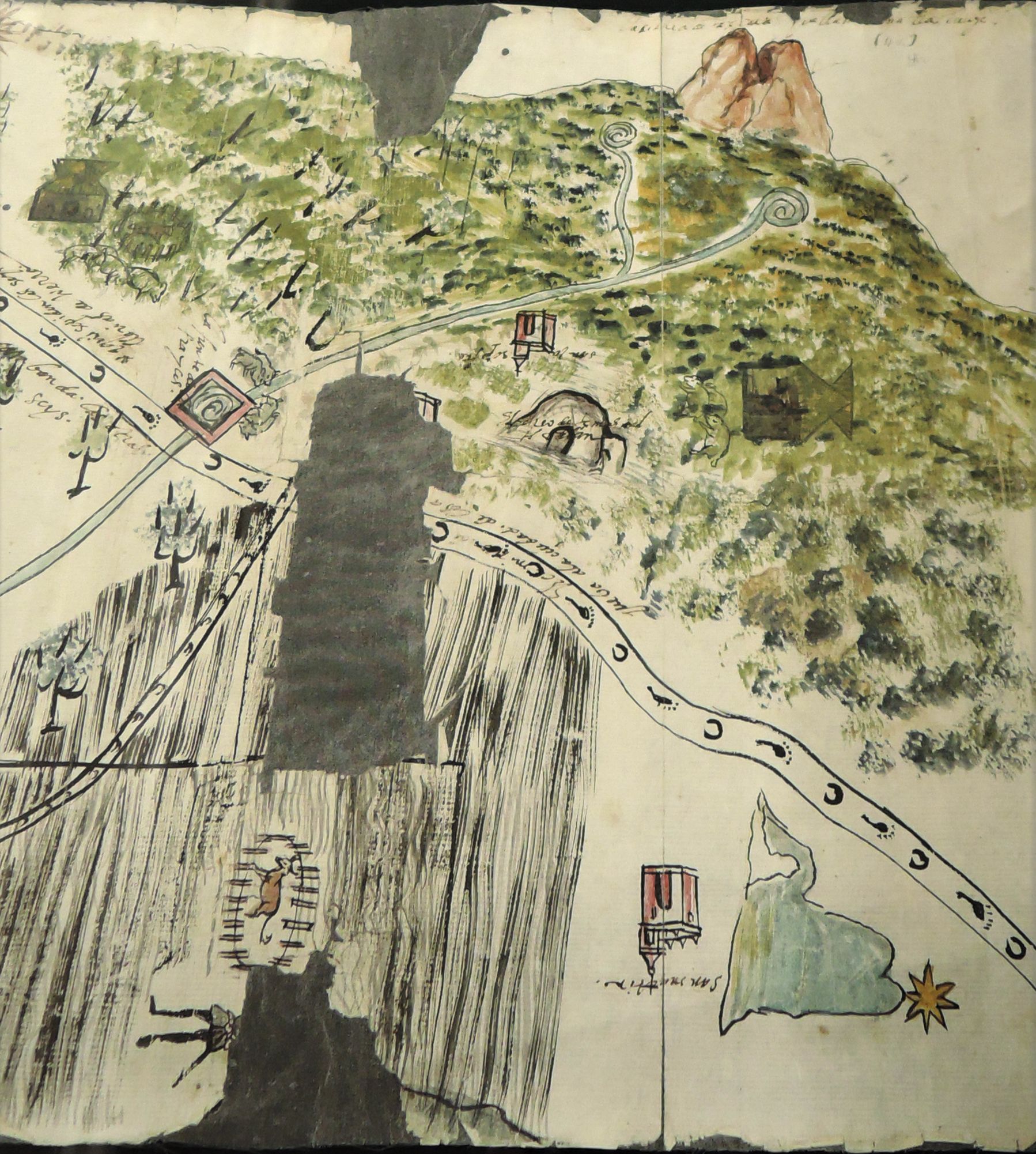

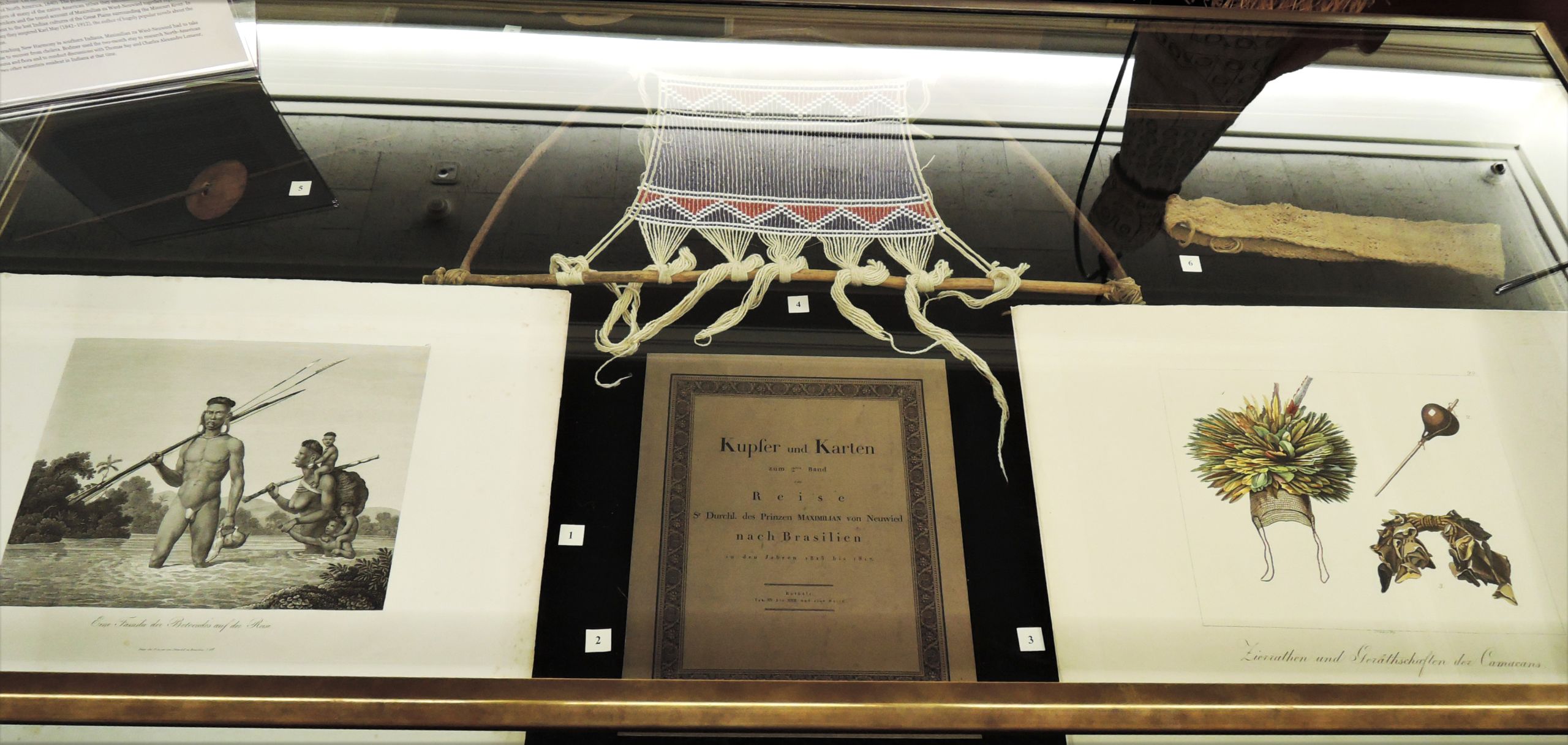

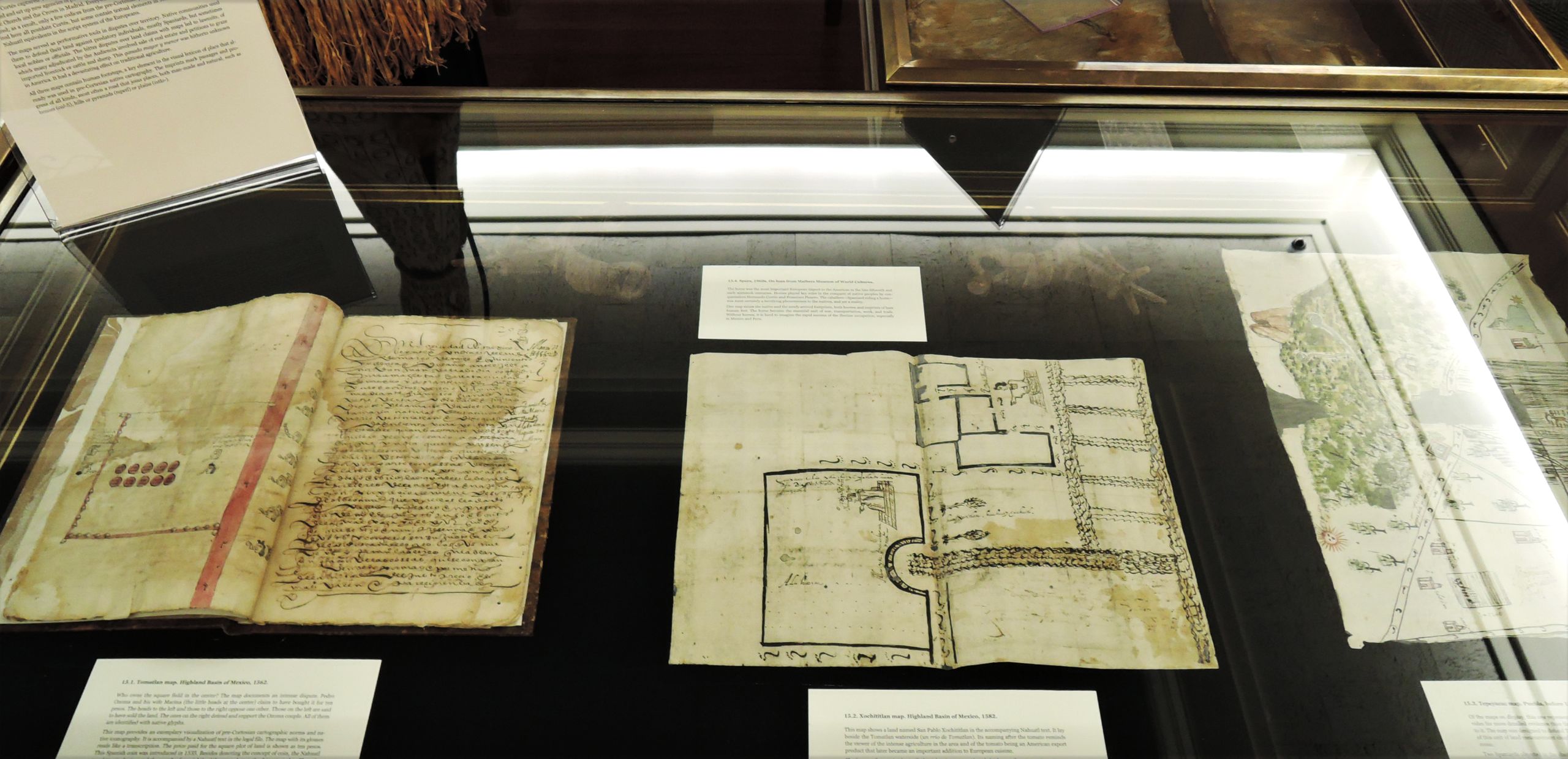

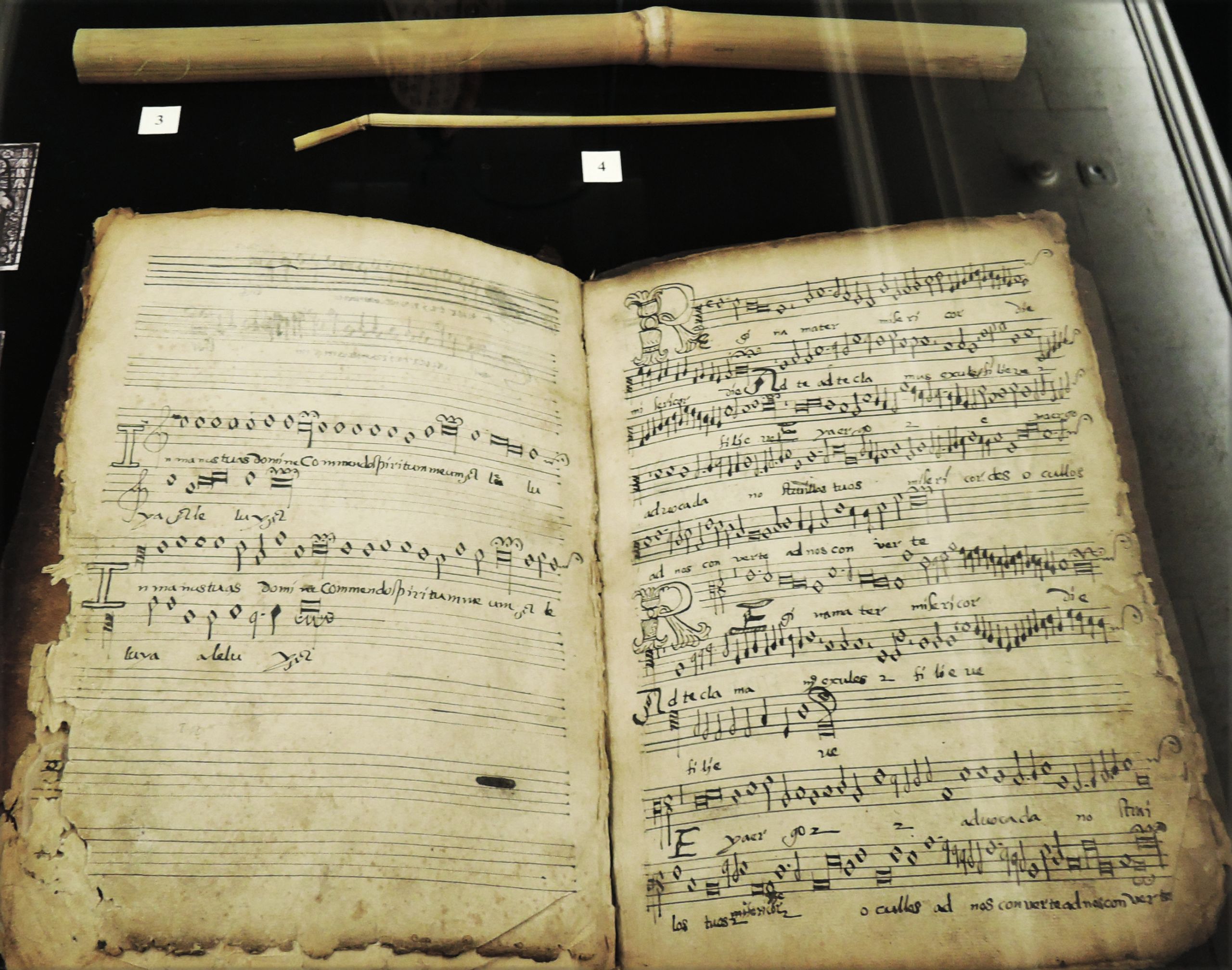

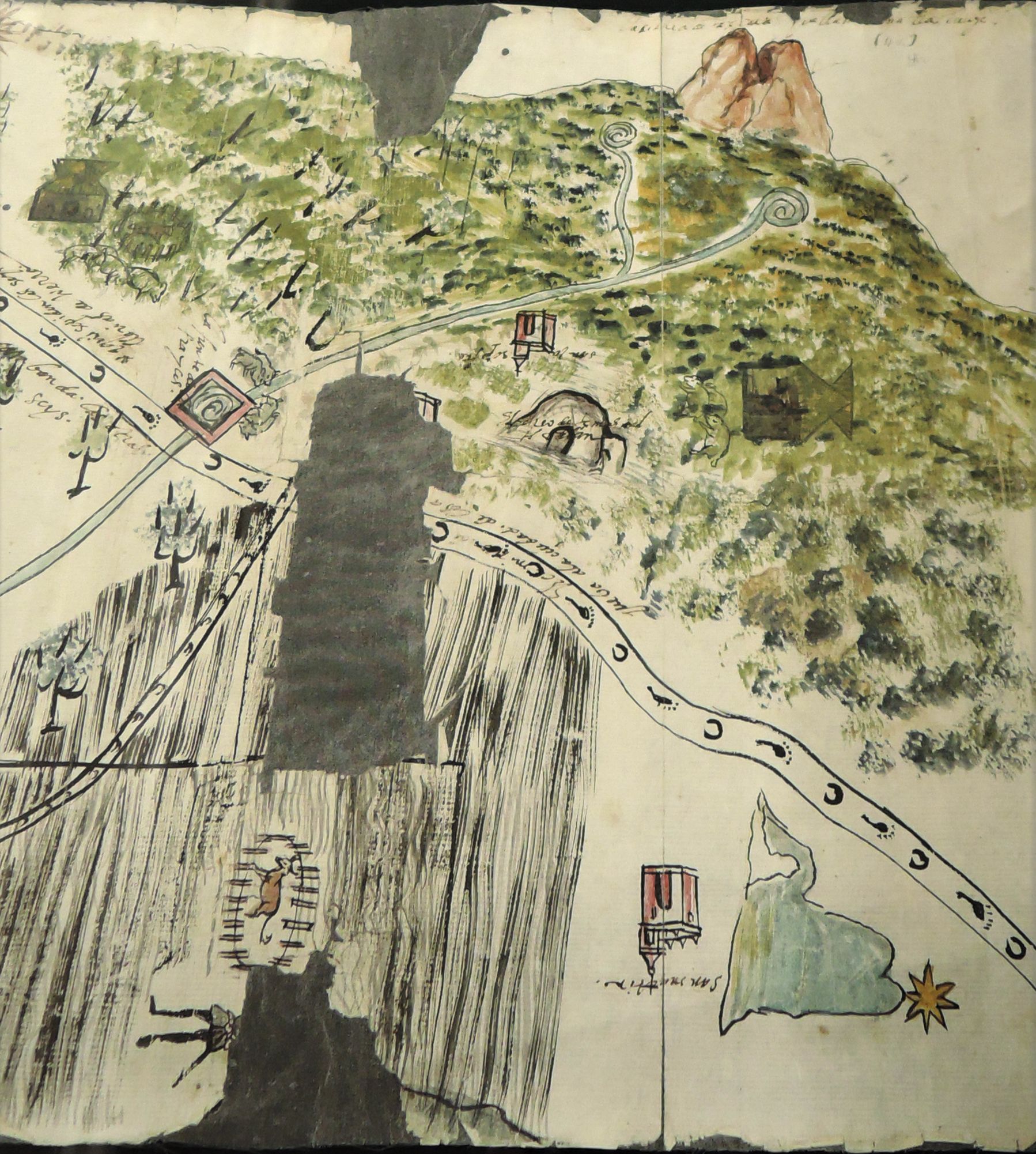

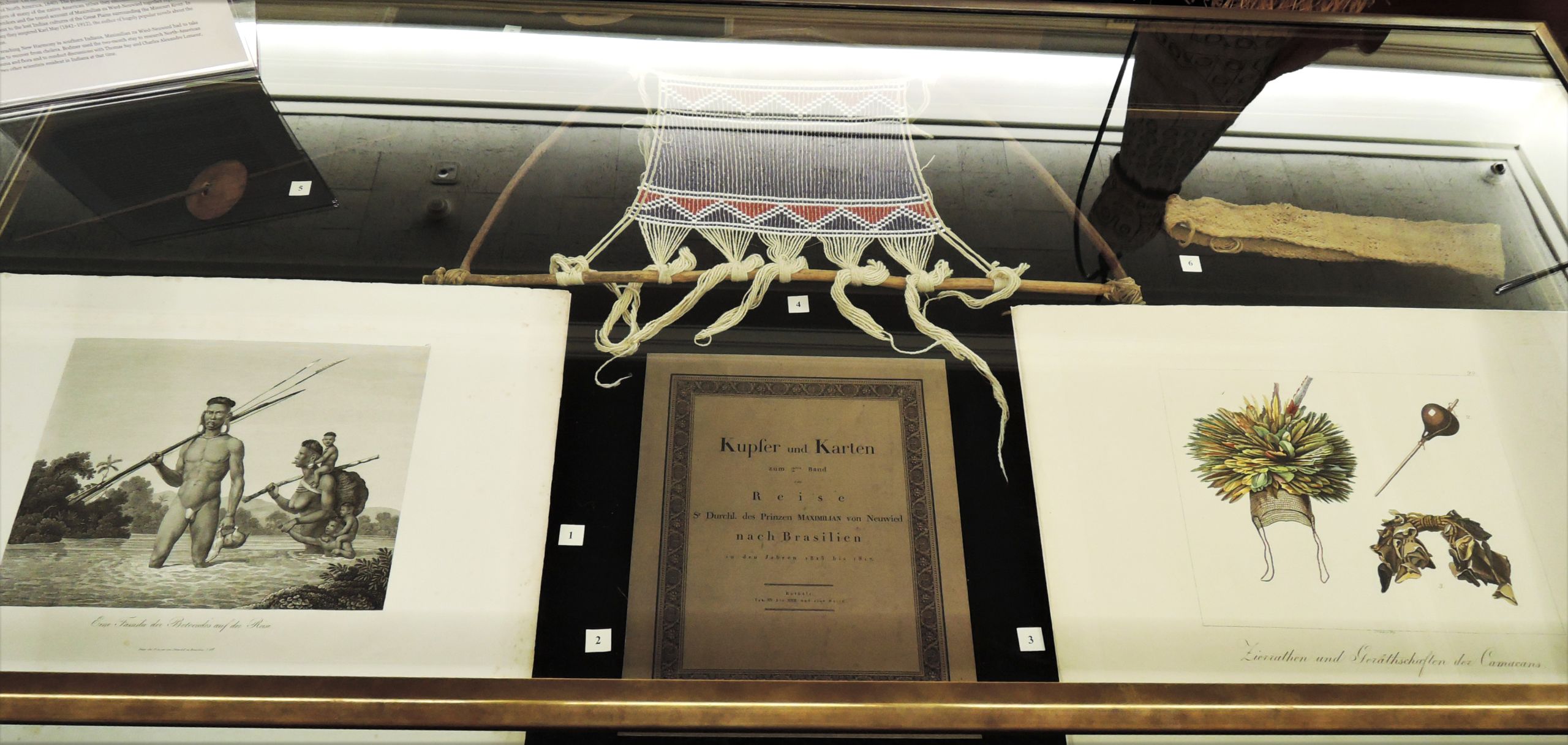

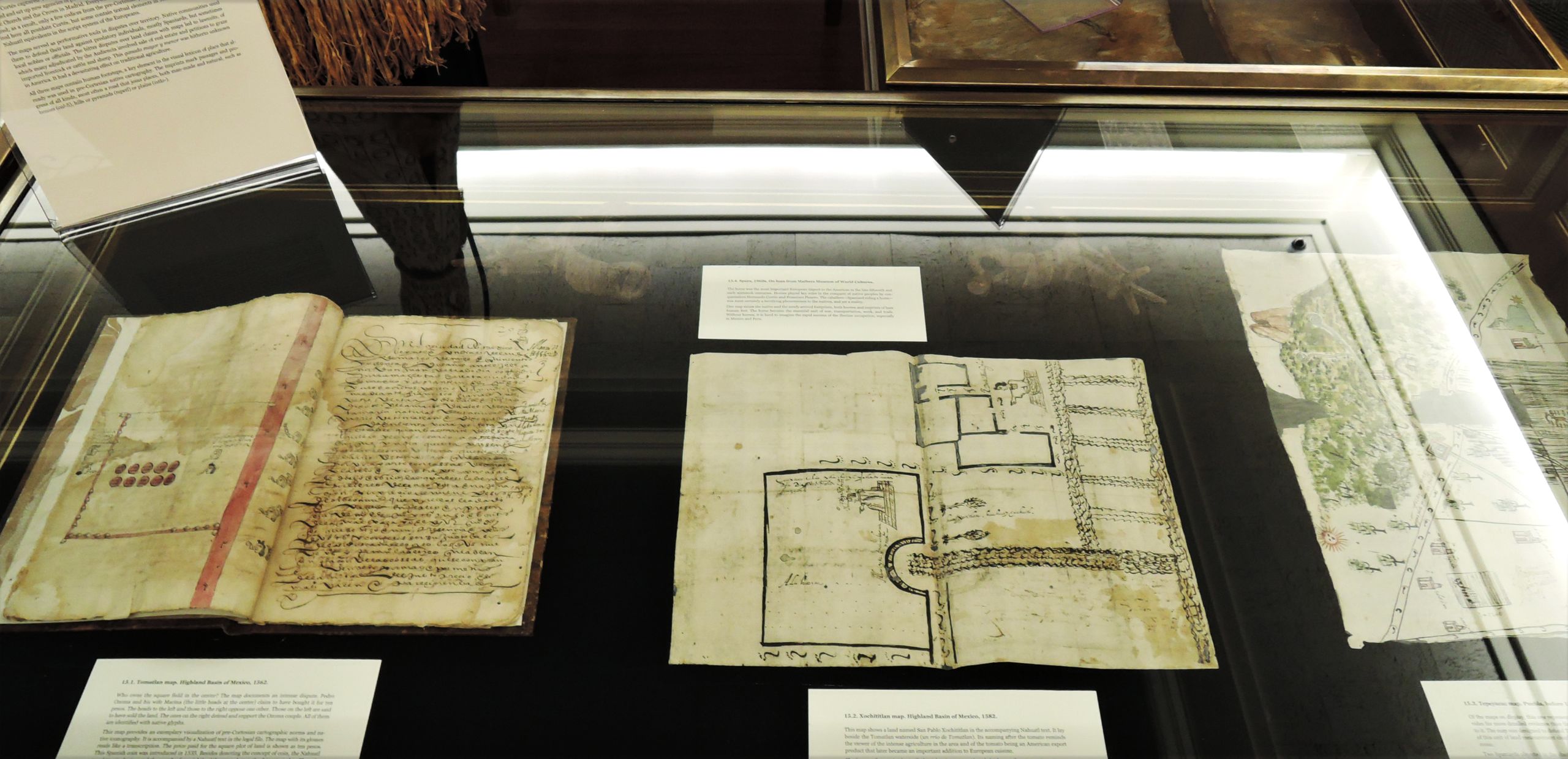

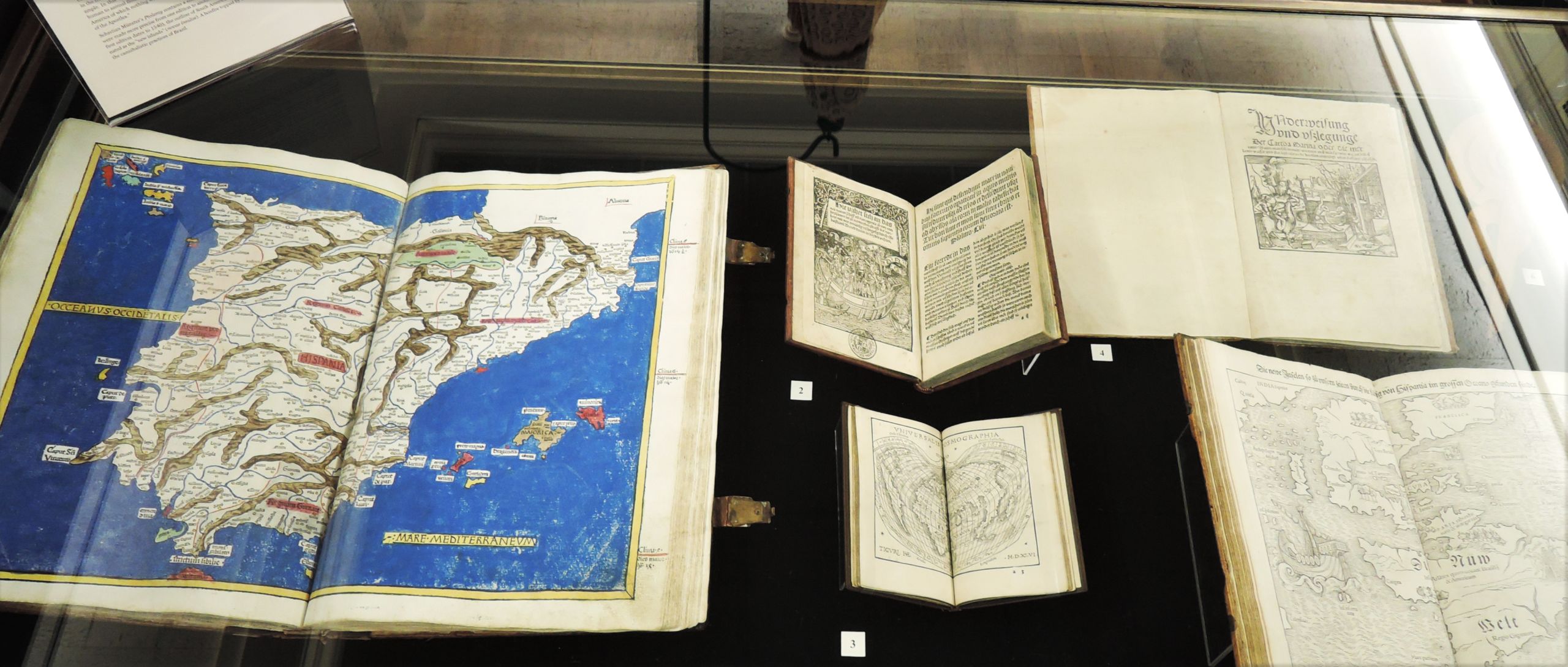

Die Erstausgabe von Hans Stadens Historia sah ich zum ersten Mal in Bloomington. Gemeinsam mit Kolleginnen der Indiana University kuratierte ich 2016 die Ausstellung The Performative Book from Medieval Europe to the Americas, die wir in Bloomington zeigten. Die meisten Bestände stammten aus der Lilly Library.

Als wir im Mai den Staden-Druck in der Zentralbibliothek Zürich mit der Erstausgabe vergleichen konnten, lernten wir etwas über Piraterie auf dem Buchmarkt des 16. Jahrhunderts. Der in Zürich liegende Staden ist ein Raubdruck. Gabriel macht einen Vergleich des Bildbestands in den zwei Staden-Ausgaben. Die Abbildungen des Staden-Drucks aus Bloomington durften wir freundlicherweise hier verwenden. Thank you so much for your generosity, Joel!

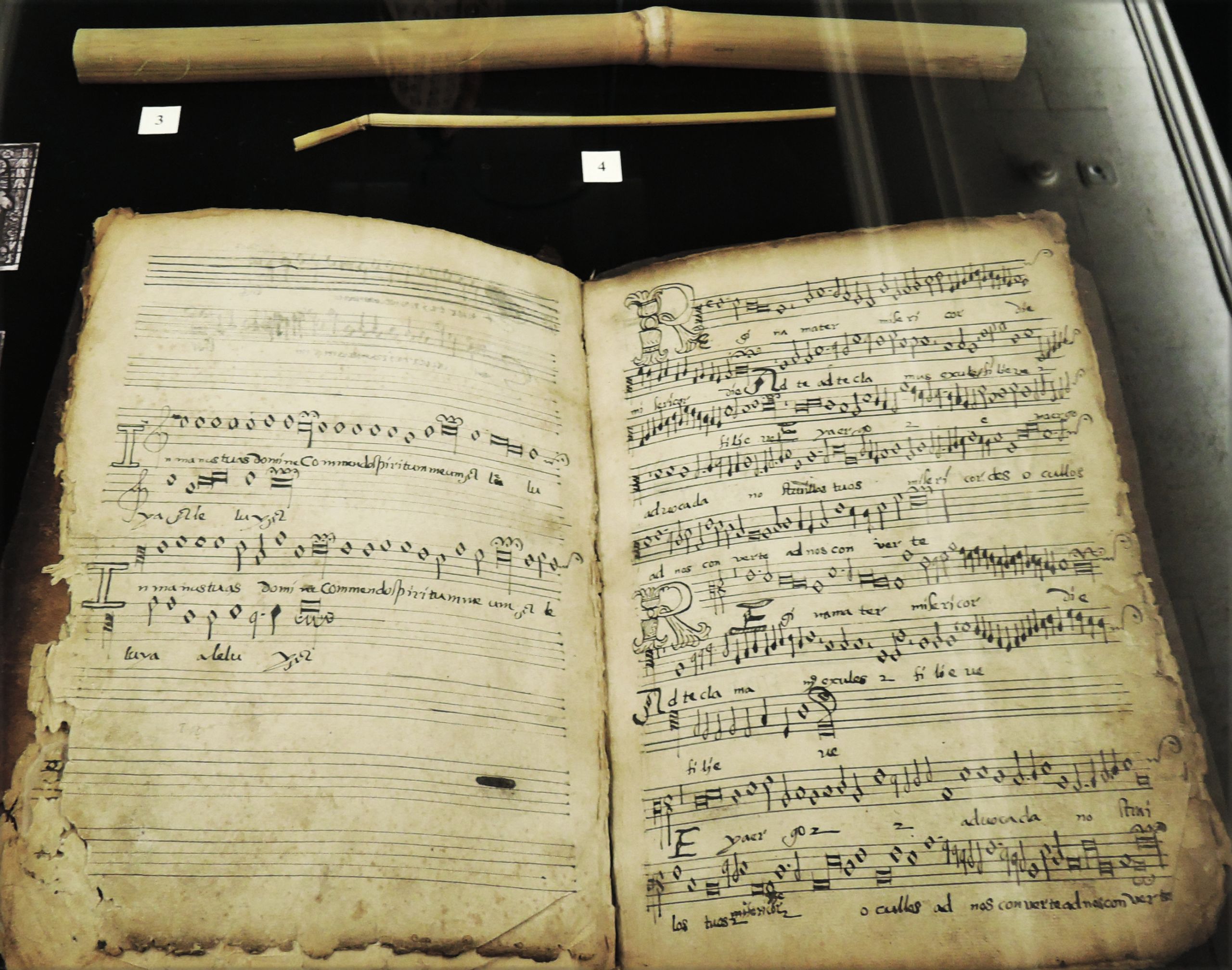

Als Deborah nach den Sprach- und Schriftsystemen der Indigenen in Mittelalmerika zu fragen, erinnerte ich mich an die fantastische Sammlung von Landkarten und auch an die eine Musikhandschrift in der Lilly Library, die noch ganz stark an die Ziege erinnerte, die sie einmal gewesen war. Einige Impressionen aus der Ausstellung weiter unten.

2021: Alfonsina Stornis Comeback

Vor einer Woche gingen der dritte und vierte Band der Werkausgabe von Alfonsina Storni in Druck. CARDO und CIMBELINA erscheinen am 17. August 2021 und enthalten viele Texte, die zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt worden sind. Mein Weg als Übersetzerin, der mich viele Male ins Tessin und nach Buenos Aires geführt hat, geht zu Ende.

Als mein Feature anlässlich der Buchmesse 2010 (Argentinien war Ehrengast) entstand, wusste ich noch nicht, dass sich die aus dem Tessin stammenden Autorin mit den finstersten Kapiteln der argentinischen Geschichte des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt hatte. Erst während der Arbeit am vierten Band fiel mir, dass sie in in einem ihrer Theaterstücke Anspielungen auf den brutalen Feldzug gegen die indigene Bevölkerung platziert hatte. Auch in einer Rede von 1936 erinnerte sie nicht nur an die spanischen Gründer von Buenos Aires, sondern auch an die Geschicklichkeit der einheimischen boleadores, die hier abgebildet sind und von den Neuankömmlingen ausgerottet wurden.

Daniele Finzi Pasca sagt in seinem Geleitwort zu CIMBELINA: «Wenn es windet, weht der Wind die Samen weg. Weit entfernt von ihrer Mutterpflanze fallen sie wieder zu Boden. So kann es passieren, dass die Kinder eines Baums in der weiten Welt draußen Wälder hervorbringen. Es gibt Poeten, die auf die gleiche Weise in die Welt

hinausfliegen.»

«Eine vielfältig begabte Frau mit Flügeln, die sich unmissverständlich für die Rechte der Frauen einsetzte und mit ihrem ausdrucksstarken Werk nicht nur die argentinische Avantgarde, sondern auch die Herzen von Kindern aus den Tessiner Bergen erreichte.» Schreibt Denise Tonella in ihrem Geleitwort zu CARDO.

Wer mehr erfahren will, wie sich Storni auch für die Erinnerung an die getöteten Indigenen, für die Rechte aller Menschen und auch für Tiere einsetzte, kann sie jetzt lesen (Edition Maulhelden).

Ohne Spanisch, ohne das Jahr in El Salvator und die zehn Jahre in Amerika und ohne Storni hätte ich dieses Seminar wahrscheinlich nicht angeboten. Gracias, Don Carlos, gracias, Alfonsina.

Reisen in die «Neue Welt»

– Bei Indianern zu Besuch –

von Philipp Schumann

Unübersehbar – Ich war als Bub ein grosser Indianer-Fan, Foto © 2021 Philipp Schumann

Unübersehbar – Ich war als Bub ein grosser Indianer-Fan, Foto © 2021 Philipp Schumann

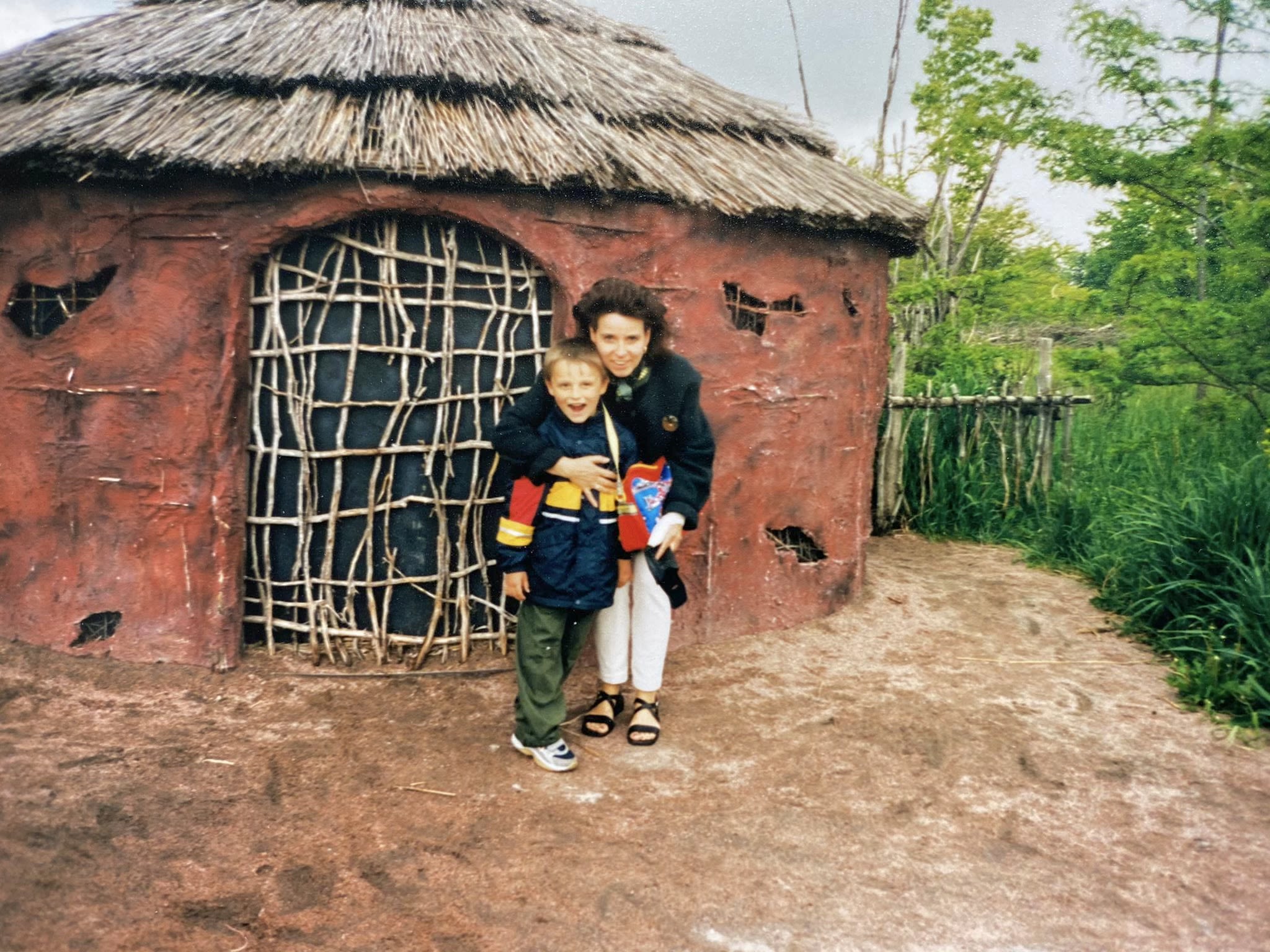

Habe ich jemals wieder so gegrinst wie vor diesem Huronen-«Tipi»?, Foto © 2021 Philipp Schumann

Habe ich jemals wieder so gegrinst wie vor diesem Huronen-«Tipi»?, Foto © 2021 Philipp Schumann

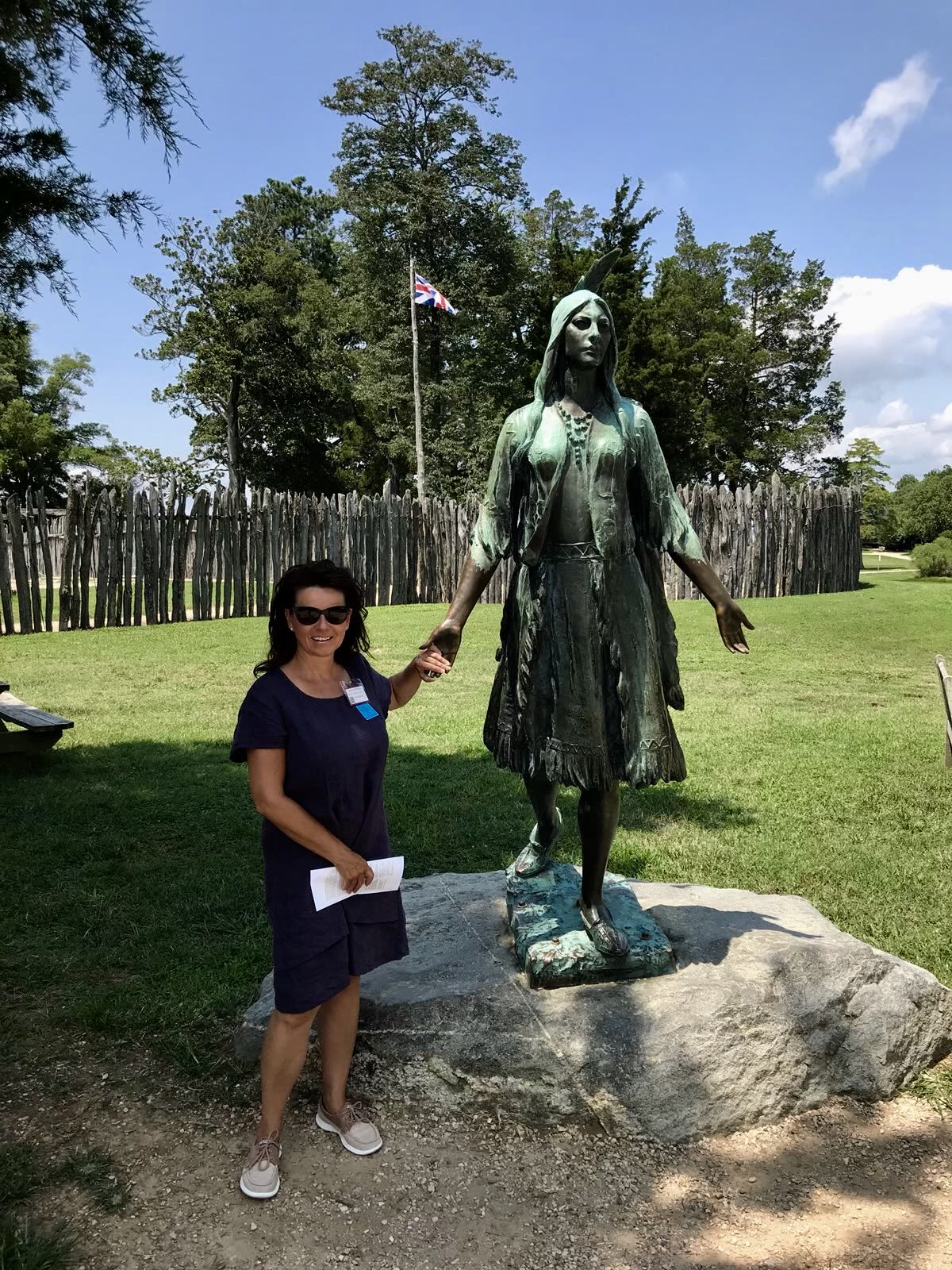

Ein Treffen mit Pocahontas!, Foto © 2021 Philipp Schumann

Ein Treffen mit Pocahontas!, Foto © 2021 Philipp Schumann

Kanada und Virginia

Pocahontas führte unsere Generation in die «Welt der Indianer» ein. Disneys Zeichentrick-Adaption erzählt vom ersten Kontakt zwischen dem Stamm der Algonkin und den englischen Kolonisten. Pocahontas zeigt John Smith die Wunder der Natur und sensibilisiert ihn für die Schönheit Virginias – das genaue Gegenteil des Materialismus’ der Eroberer. Dieser Film prägte meine Vorstellung von den Ureinwohnern der Neuen Welt für viele Jahre.

Pocahontas zeigt John Smith die Schönheit Virginias

Als ich sechs war, machten meine Eltern und ich eine Rundreise durch Kanada. Das Living History-Museum in der Nähe des Lake Huron war unvergesslich. In diesem Museumsdorf gingen die Huronen-Indianer, während der Geschäftszeiten, dem Leben ihrer Vorfahren für die Touristen nach. Abends tauschten sie die strohgedeckten Lehmhütten gegen beheizte Apartments ein. Ein Umstand, der mir als Kind überhaupt nicht bewusst war. Ich sah lediglich eine aufregende «neue» Welt, in die ich eintauchen konnte: Die «Tipis», Totempfähle, Lagerfeuer, farbenfrohen Kleider und Bogenschiessübungen gefielen mir so sehr, dass ich am liebsten im Indianerdorf geblieben wäre. Im Rauch verbrennender Kräuter führte der mit Federn geschmückte Chief an der Seite seines Stammes einen rituellen Tanz auf. Die traditionelle Stammesmusik wurde eins mit den fliessenden Bewegungen der Körper; dahingleitend wie der Wind.

In nur wenigen Stunden war mir die naturverbundene Kultur aus Pocahontas ans Herz gewachsen. Ein handgemachter Traumfänger hing für lange Zeit als Andenken an diesen unvergesslichen Tag in meinem Kinderzimmer. Leider konnten die Huronen nicht alle schlechten Träume fernhalten. Das Träumen selbst habe ich trotzdem nicht verlernt: Im Sommer 2018 besuchte ich wirklich Pocahontas Heimat in Virginia.

Im Herzen von Jamestown, Foto © 2021 Philipp Schumann

Im Herzen von Jamestown, Foto © 2021 Philipp Schumann

Ich stand innerhalb der Palisaden von Jamestown und überblickte die Arme des mächtigen James Rivers, auf denen Pocahontas und die Algonkin in ihren Kanus einst gepaddelt waren – Kindheitserinnerungen wurden wach! Und das Reisen ging weiter...

Canyonlands und Arizona

Meine Reiselust ermöglichte mir gleich mehrere reale Begegnungen mit Indianern. Im Sommer 2017 besuchte ich die Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Mein Road Trip führte mich schliesslich in die Kleinstadt Page am Ufer des Lake Powell in Arizona.

Inmitten einer unendlich weiten, roten Einöde befinden sich dort gleich zwei weltberühmte Naturwunder: Das Horseshoe Bend des Colorado Rivers und der Antelope Canyon. Letzterer befindet sich genau genommen nicht mehr im Bundesstaat Arizona, sondern auf dem Gebiet der Navajo-Nation-Reservation. Um dem Andrang der Touristen am Hauptzugang des Slot Canyons zu entgehen, fuhren wir auf die Empfehlung Tripadvisors aus Page hinaus. Wenige Minuten später entdeckten wir abseits des Highways, am Ende einer Sandpiste, einen Wohnwagen und einen grossen Sonnenschirm. Hierhin hatte uns ein Insider des Online-Portals also geschickt. Bei etwa 40 Grad Celsius sass eine Navajo-Indianerfamilie im Schatten ihres Sonnenschirms. Zwei Jungen spielten in der prallen Sonne Fussball. Offensichtlich waren wir die einzigen Besucher, da weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen war. Während wir ausstiegen, erhob sich ein junger Mann von seinem Campingstuhl im Schatten und kam auf uns zu. Nach etwas typisch «amerikanischem» Smalltalk stand der Preis unserer einstündigen privaten Tour fest und wir folgten unserem jungen Guide in das teilweise unterirdische Flussbett des Canyons.

Familienfoto im Antelope Canyon, Foto © 2021 Philipp Schumann

Familienfoto im Antelope Canyon, Foto © 2021 Philipp Schumann

Neben der Entstehungsgeschichte des Naturwunders erzählte er uns auch ein wenig über sich. Währenddessen führte er uns durch die enge Buntsandsteinschlucht und suchte dunkle Ecken zu unserer Sicherheit nach Klapperschlangen ab. Schnell erkannte ich, dass es sich bei ihm um einen typisch «amerikanischen» Jugendlichen handelte: Durch die Touren spare er Geld – vielleicht fürs College; das müsse er sich aber noch überlegen. Oder doch lieber für eine Reise? Europa interessiere ihn! Eines war jedoch klar – er wollte nach der High School erstmal raus aus Page. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wieso mich das so erstaunte. Was hatte ich erwartet? Dass die jungen Navajos am liebsten wieder so leben würden wie ihre Vorfahren? Hier in den Weiten der roten Canyonlands? – Vielleicht. Allerdings konnte ich ihn natürlich auch verstehen. Welche interessanten Aktivitäten gab es denn für Millennials wie ihn und mich in einer Kleinstadt wie Page, mitten im Nirgendwo? Wandern, Motorboot und Jet-Ski fahren, Offroad-Quad-Touren – ein Besuch bei Taco Bell? Immerhin befand sich die Marina am Lake Powell auf dem Gebiet der Navajo-Reservation. Dennoch liessen dort lediglich amerikanische Touristen ihre Sportboote zu Wasser, die sie zuvor hunderte Kilometer auf Autohängern durch die Wüste gezogen hatten – Indianer auf Jet-Skis sah ich nicht.

Nur in Amerika! Sportboote in der Wüste!, Foto © 2021 Philipp Schumann

Nur in Amerika! Sportboote in der Wüste!, Foto © 2021 Philipp Schumann

Auch das erstaunlich gute mexikanische Essen bei Taco Bell dürfte kaum ausreichen, um einen jungen Menschen auf Dauer in Page bei Laune zu halten. Die Welt ist gross und das Internet erschliesst sie – selbst in den Weiten Arizonas. Könnte es sein, dass in der Navajo-Reservation in einigen Jahrzehnten fast nur noch alte Indianer leben? Könnte dieses Volk früher oder später etwa völlig mit der amerikanischen Lebensweise verschmelzen? Antworten auf diese Fragen dürften lediglich in der Zukunft zu finden sein.

Yucatán Peninsula

Ein äusserst ausgeprägtes «indianisches» Kulturbewusstsein lernte ich hingegen auf einer Kreuzfahrt nach Mexiko auf der Yucatán Peninsula kennen. Im Februar 2019 erhielt ich dort erste Einblicke in die Geschichte und Lebensweise der Maya.

Nachdem wir uns in Playa del Carmen mit dutzenden anderen Touristen in einen Reisebus gezwängt hatten, ging es nach Tulum, den Ruinen einer Stadt der Maya an der Karibikküste Mexikos. Unser älterer Tour-Guide füllte die eineinhalbstündige Busfahrt mit zahlreichen Details über das Leben der Ureinwohner Yucatáns. Schnell räumte er mit der weit verbreiteten falschen Annahme auf, dass die Maya ausgestorben seien. Er selbst sei der lebende Beweis – ein «reinblütiger» Maya. Die Konquistadoren hätten bei Weitem nicht alle Indianer töten können, führte er weiter aus. Der grösste Feind des Überlebens seines Volkes sei die graduelle Durchmischung mit den Kolonisten aus Europa gewesen. Daher gebe es heute nur noch verhältnismässig wenige «reinblütige» Maya. Er selbst sei noch in der Nähe der Ruinen in einer Hütte aufgewachsen. Seine Nahrung habe er mit den Händen zu sich genommen und anstatt Tellern seien grosse Blätter verwendet worden.

In den Tempelruinen von Tulum, Foto © 2021 Philipp Schumann

In den Tempelruinen von Tulum, Foto © 2021 Philipp Schumann

Er stamme aus einer Linie, die sich nie mit «Weissen» oder «Halbblütern» verbunden hätte. Diese Heiratspolitik sei auch zukünftig für den Erhalt seines Volkes und seiner Kultur wichtig und werde weiterhin gelebt. Lachend fügte er hinzu, man brauche ihn nur anzusehen, um festzustellen, dass ein «echter» Maya ganz anders als ein Mexikaner aussehe. Wer sich bei meiner Schilderung seiner Ausführungen etwas an den Sozialdarwinismus des 20. Jahrhunderts erinnert fühlt, kann mein Erstaunen an diesem heissen Vormittag im Reisebus vielleicht etwas besser nachvollziehen. Hatte ich mich in Arizona noch darüber gewundert wie «amerikanisch» die mir dort begegneten Navajo waren, erstaunten mich auf der Yucatán Peninsula die weitreichenden Massnahmen, welche die Maya ergriffen, um ihre Identität zu erhalten. Die kulturelle Identifikation schien hier primär an den Aspekt des Blutes gebunden zu sein, was mich zugegeben etwas erschreckte. Aber selbst unser Guide, der sich nach eigenen Angaben nicht als Mexikaner, sondern als Maya identifizierte, sass nach der Tour durch Tulum mit uns Touristen am traumhaften Karibikstrand, trank ein eisgekühltes Corona-Bier und ass Fisch-Tacos mit Pico de Gallo.

«Every Road Not Taken

is a Missed Opportunity»

Folgendes ist mir auf meinen Reisen in die Heimat einiger First Nations bewusst geworden: Die Kulturen der Indianer haben mit dem Erhalt ihrer Identität zu kämpfen.

Einige Völker scheinen diesen Kampf energischer als andere zu führen. Allerdings haben sie alle eines gemeinsam: Sie leben und arbeiten an der Seite derjenigen, die ihnen vor hunderten Jahren das Land raubten – die Europäer und ihre Nachfahren in der Neuen Welt. Nun leben die Indianer trotz all ihrer Bestrebungen in «unserer Welt» – einer «Welt», in der ein jedes, uns Europäern als «normal» erscheinendes Handeln ihrerseits, zum Verlust der Identität und Lebensweise ihrer Vorfahren beiträgt.

Hintergrundbilder © 2021 Philipp Schumann