Zürcher Indianerbilder und wohin sie uns führen

Skaten bis zum Umfallen

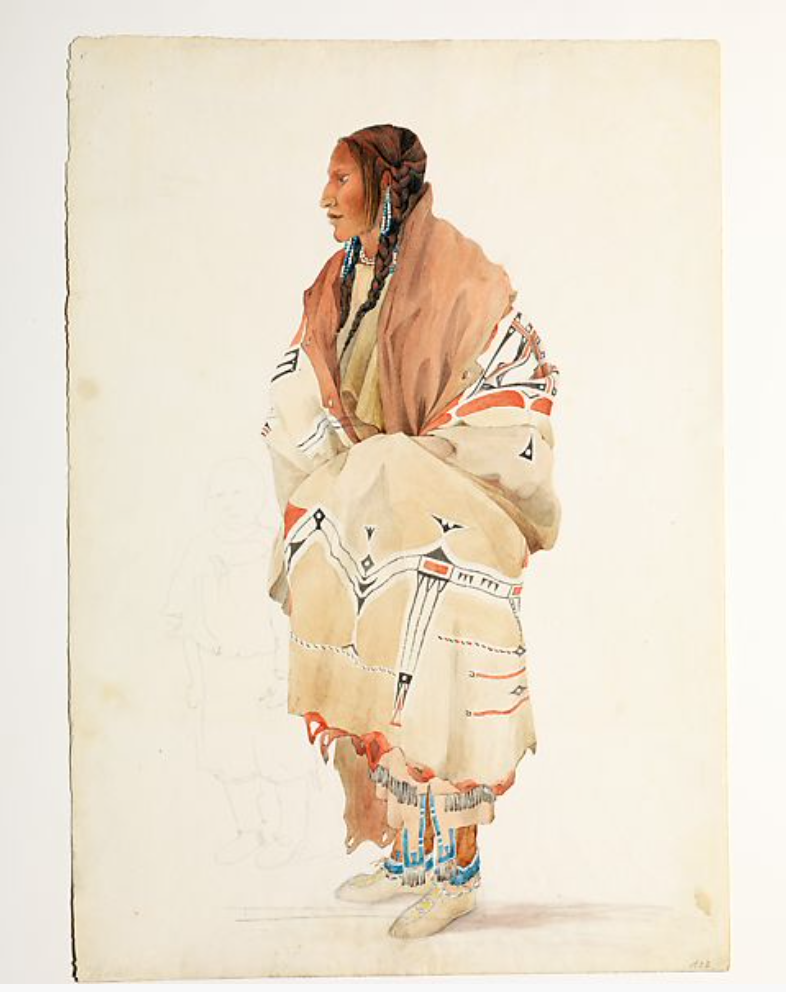

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, vor allem, wenn das Bild vom talentierten Indianermaler Karl Bodmer (1809–1893) stammt. Bodmer war in den Jahren 1832 bis 1834 als junger Zeichner im Mittleren Westen Nordamerikas unterwegs. Eines seiner Bilder, das Porträt der Lakota-Frau Chan-Chä-Uiá-Te-Üinn (1833), übt einen besonderen Zauber auf mich aus.

Ich wollte mehr über die Lakota-Frau erfahren: Wer ist sie? Woher kommt sie? Was hat sie erlebt?

Welcher Ort würde sich besser eignen, um mich auf die Spuren der Lakota zu begeben, als ein Besuch der Ausstellung von Bodmers Zeichnungen im Nordamerika Native Museum Zürich (NONAM). Auf den Spuren des Schweizer Künstlers reise ich imaginär nach Nordamerika und mache mir ein Bild von den untergegangenen Indianerkulturen am Missouri River und den Black Hills.

Karl Bodmers Lakota-Frau Chan-Chä-Uiá-Te-Üinn (1833)

Karl Bodmers Lakota-Frau Chan-Chä-Uiá-Te-Üinn (1833)

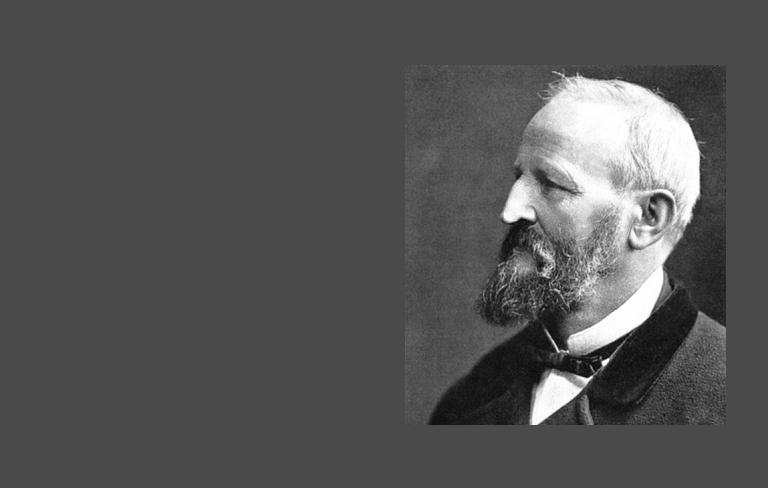

Der gebürtige Schweizer Karl Bodmer wurde im Jahr 1809 in Zürich geboren und begann als Jugendlicher eine Ausbildung zum Radierer, Lithografen und Kupferstecher. Im Alter von 19 Jahren verliess er die Schweiz und fertigte in Koblenz Landschafts- und Städteansichten für Touristen und Sammler an. Der in der Nähe wohnende Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied (1782–1867) wurde auf den Schweizer Maler aufmerksam und nahm Bodmer als Dokumentaristen für seine Forschungsreise unter Vertrag.

Im Herbst 1835 zog Karl Bodmer nach Paris und nahm später sogar die französische Staatsbürgerschaft an. In seiner Wahlheimat Frankreich starb Bodmer verarmt und krank im Alter von 84 Jahren.

Berühmt wurde Karl Bodmer als Schweizer Künstler in Amerika. Zwischen 1832 und 1843 begleitete er den Prinzen Maximilian zu Wied-Neuwied auf seiner Forschungsreise durch Nordamerika. Sie wollten die von Ureinwohnern besiedelten Gebiete mit grösstmöglicher Genauigkeit dokumentieren. Bodmer fertigte also über 400 Skizzen und Aquarelle von Menschen, Tieren, Pflanzen und Landschaften an. Diese wurden dann zusammen mit der völkerkundlichen Reisebeschreibung des Prinzen im mehrbändigen Werk «Reise in das innere Nord-Amerika in den Jahren 1832 bis 1834» veröffentlicht.

Mit der Reise nach Amerika traten Maximilian zu Wied-Neuwied und sein Maler in die Fussstapfen des deutschen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt (1769–1859). Dieser hatte bereits mehrjährige Reisen nach Lateinamerika, Zentralasien sowie in die USA unternommen. Das dabei entstandene Werk zu Pflanzen und Natur war Maximilian bekannt und bildete die Ausgangslage für sein eigenes Projekt. Anders als Humboldt war der Prinz aber kein ausschliesslicher Zoologe. Von Anfang an interessierte er sich mehr für die amerikanischen Ureinwohner. Denn diese hatte vor ihm noch niemand dokumentiert:

«Allein wie erstaunt ich war, in allen grossen Städten dieses Landes nicht eine einzige brauchbare Abbildung des amerikanischen Urvolkes erhalten zu können.»

Der Prinz und sein Maler porträtierten die indianische Bevölkerung kurze Zeit vor ihrem Untergang. Bereits ein Jahrzehnt später wäre eine Dokumentation, wie Bodmer und Wied sie erstellten, nicht mehr möglich gewesen. So entstanden Dokumente von grosser ethnologischer Bedeutung. Sie erweiterten nicht nur den damaligen Wissensstand, sondern prägten ein Bild der indianischen Bevölkerung, das bis heute in unseren Köpfen vorherrscht.

Im NONAM lassen mich Bodmers Zeichnungen in Fantasien schwelgen. Als einer der besten Indianer-Dokumentaristen hinterliess uns der Schweizer Künstler eine umfangreiche Bilderwelt, welche die Kultur der Indigenen in den 1830er-Jahren subjektiv und doch realitätsnah abbildet und den einzelnen Stämmen ein Gesicht gibt. So auch den Lakota, die eine eindrucksvolle Stammesgeschichte zu erzählen haben.

Die Lakota-Indianer gehören zur Dialekt- und Stammesgruppe der Sioux-Sprachfamilie, die auf nordamerikanischem Terrain lebte. Ihre Lebensgrundlage war die Bisonjagd. Aus Gründen der Jagd haben sie sich im 18. Jahrhundert in regionale Stammesgruppen aufgeteilt; die Lakota führten ihr Nomadenleben in den Gebieten des heutigen South und North Dakota. Besonders die Gegend der Black Hills war für den Indianerstamm ein Ort der Religion und Tradition. In den heiligen Bergen führten sie ihre Riten und Zeremonien durch und befassten sich mit Heilkünsten. Als die Weissen Anfang des 19. Jahrhunderts zahlreicher wurden, ihr Land beanspruchten und die Bisons ausrotteten, ging die indigene Kultur unter.

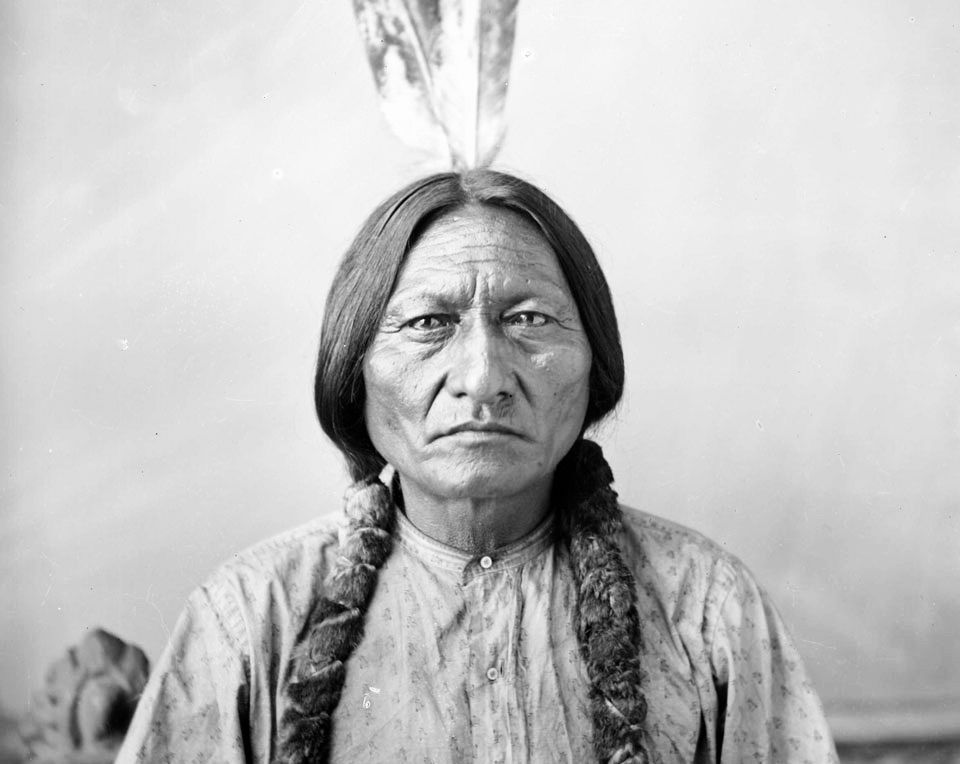

Die ersten Verträge zwischen der US-Regierung und den Lakota waren schon geschlossen, als Wied und Bodmer die Prärie bereisten. Während diese Verträge den Lakota noch Souveränität garantierten, ging es bei späteren Verhandlungen immer mehr um Zurückdrängung. Schliesslich führte der Entscheid, die Lakota in Reservate umzusiedeln, zur tragischen Schlacht am Little Bighorn, unter dem damaligen Indianerhäuptling Sitting Bull.

Die Lakota-Kinder, die überlebt hatten, wurden aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen und in sogenannte Boarding Schools untergebracht, wo sie das Indianer-Sein verlernen und die Bräuche der Weissen annehmen sollten.

Die indianischen Kulturen und Sprachen waren in ihrem Überleben bedroht.

Bei den Auseinandersetzungen zwischen Weissen und Native Americans standen gegensätzliche Kulturen, vor allem aber konkurrierende Besitz- und Machtansprüche miteinander in Konflikt. Dies erinnert an die Geschichte eines Europäers bei den Südamerikanern, die etwas anders verlief:

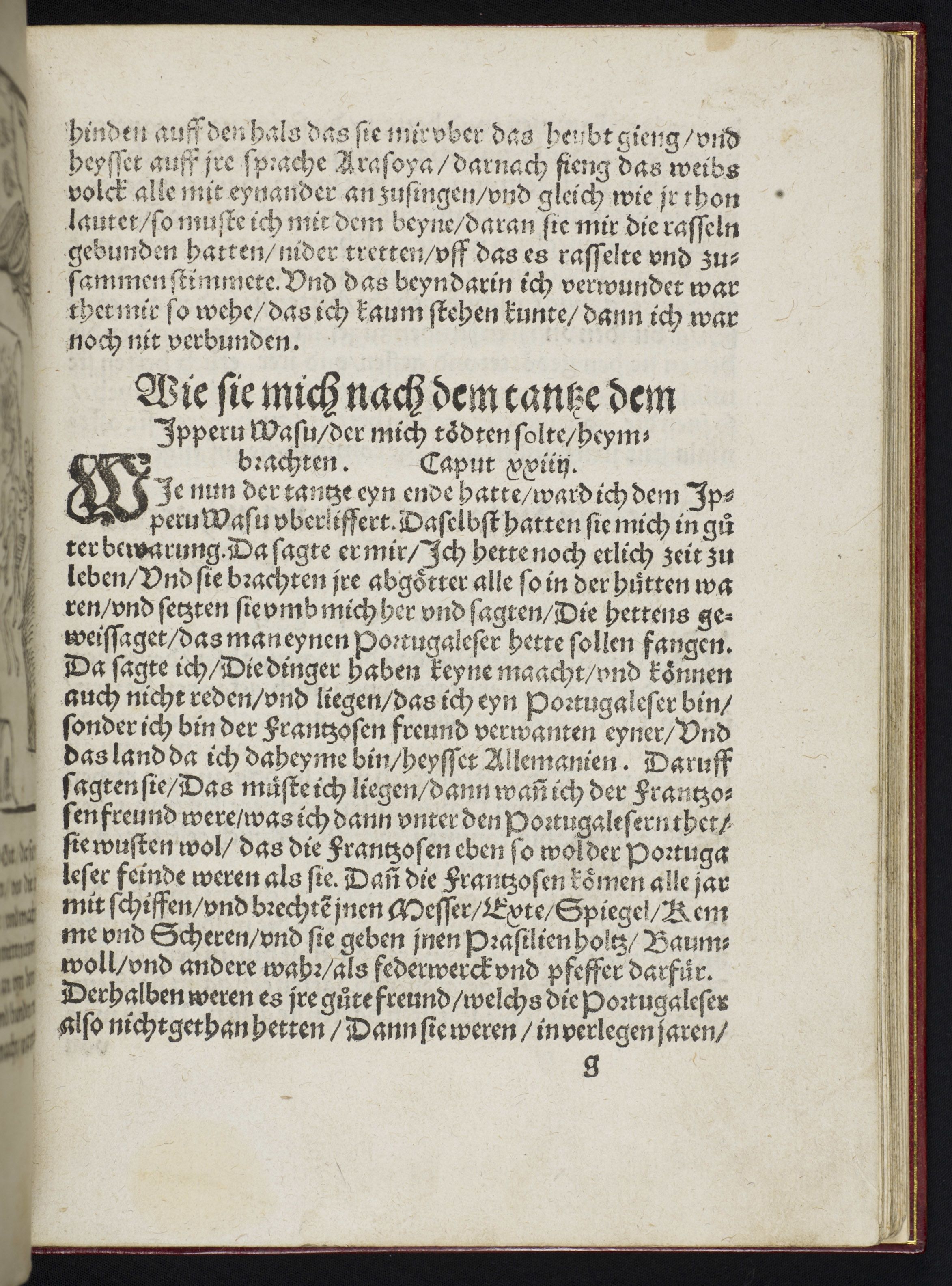

Im 16. Jahrhundert wurde der deutsche Landsknecht Hans Staden (1525–1576) in Kriegsdiensten in Brasilien in Kämpfe gegen die Ureinwohner Südamerikas involviert. Der Söldner wurde von den Tupinambá-Indianern gefangengenommen und musste um sein Leben fürchten. Stadens Situation lässt sich auf den ersten Blick weder mit dem Einbruch der Weissen nach Nordamerika noch mit der Reise des Prinzen und seines Malers vergleichen. Letztere verstanden sich als friedliche Forschungsreisende und hatten von den besuchten indigenen Völkern nichts zu befürchten.

Trotzdem ist der dokumentarische Wert der Reiseberichte von Staden und Wied/Bodmer erstaunlich vergleichbar. Ähnlich wie Wied/Bodmer dokumentierte Staden vieles über die Ureinwohner, was wir ohne seinen Augenzeugenbericht nicht kennen würden. Seine «Historia» (1557) gilt als erster ethnographischer Bericht über die Ureinwohner Brasiliens überhaupt.

Courtesy by the Lilly Library, Indiana University.

Courtesy by the Lilly Library, Indiana University.

Was wissen wir über das heutige Leben der Indigenen in Nordamerika? Ich mache einen Abstecher nach Pine Ridge, South Dakota. Das Indianerreservat in den Black Hills wird von Oglala Lakota bewohnt und gehört zu den ärmsten Gegenden in den Vereinigten Staaten.

Bekannt ist der symbolträchtige Ort des Reservats Wounded Knee. Die Ortschaft zählt etwa 328 Einwohner und wurde nach dem Wounded Knee Creek, einem Nebenfluss des White River, benannt. Um 1890 schlossen sich viele Lakota der sogenannten Geistertanzbewegung an und wehrten sich gegen die Verdrängung durch die neuen Siedler. Das Wounded Knee Massaker (im Lakota-Dialekt: Chankpe Opi Wakpala) bildete den traurigen Höhepunkt der Auseinandersetzungen dar. Die Schlacht zwischen den US-Soldaten und den Native American forderte im Jahr 1890 mehr als 300 Menschenleben. Damit war die letzte Hoffnung des Indianerstammes zerstört und die Reservatszeit begann.

Stimmen aus dem Reservat

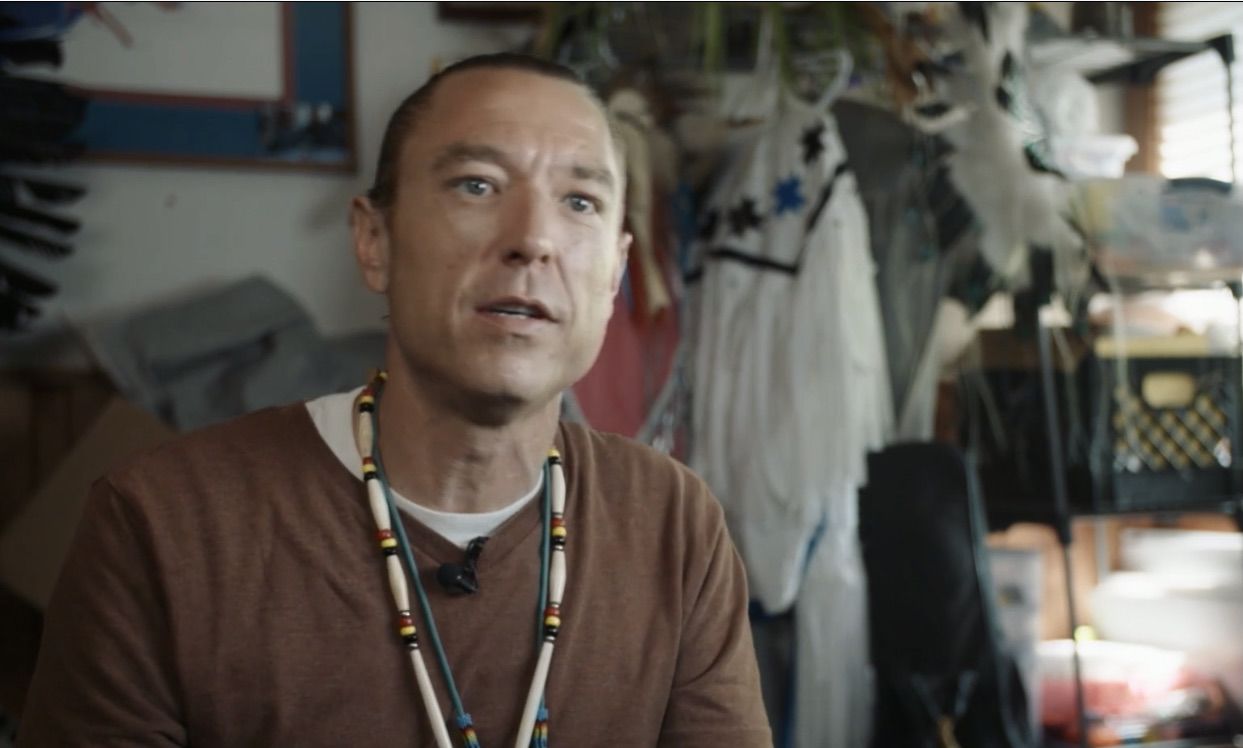

Der Lakota Sequoia Crosswhite arbeitet heute als Lehrer und Kulturvermittler in einem Vorort von Rapid City in Black Hill’s Kinderheim.

Der dreifache Vater hat selbst eine schwierige Jugend mit Bandenerfahrung hinter sich. Die angespannte, von Krawallen geprägte Zeit der Indianerkriege erklärt Crosswhite als fatal für die indigene Gesellschaft, die zerrüttet ist. Trotz Enttäuschung und Wut sei es sinnlos, die eigene Kultur zu bekämpfen, bekennt Crosswhite. Er setzt sich für Kinder ein, die unter den schwierigen Verhältnissen leiden. Als Lehrer sucht er die verbliebene Wut positiv umzuwandeln und als Antrieb für eine bessere Zukunft zu nutzen:

«Ich benutze das Wort Watching Tonka. Es steht für Stärke und Beharrlichkeit. Wir sind wie der Büffel im Schneesturm. Wir werden weiterkämpfen.»

Auch Sunny Wilson, die mit ihrer Familie im Lakota Reservat Pine Ridge lebt und die grösste Schule des Reservats leitet, ist bereit zu kämpfen. Trotz der heiklen Familiensituationen, mit denen die Schulleiterin aufgrund ihrer Arbeit konfrontiert wird, ist Resignation für Wilson keine Option. Ihr grosses Anliegen ist es, den Kindern eine Perspektive zu geben.

«Die Lakota kämpfen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind immer noch da nach 500 Jahren.»

Mir ist etwas Wichtiges bewusst geworden: Die Leute dieses Volkes kämpfen nicht erst seit gestern. Schon Bodmers Lakota-Frau Chan-Chä-Uiá-Te-Üinn trägt den beharrlichen Wille und die Kraft, sich nicht unterkriegen zu lassen, in sich. Die Kinder von Sunny Wilson werden dies an die nächste Generation weitergeben.

Aktueller denn je sind also die Worte des ehemaligen Stammeshäuptling Sitting Bull (1831–1890):

«Let us put our minds together and see what life we can make for our children.»

Sitting Bull - Hunkapapa Lakota Holy Man

Wounded Knee –

Schauplatz einer Schlacht und Skaterpark

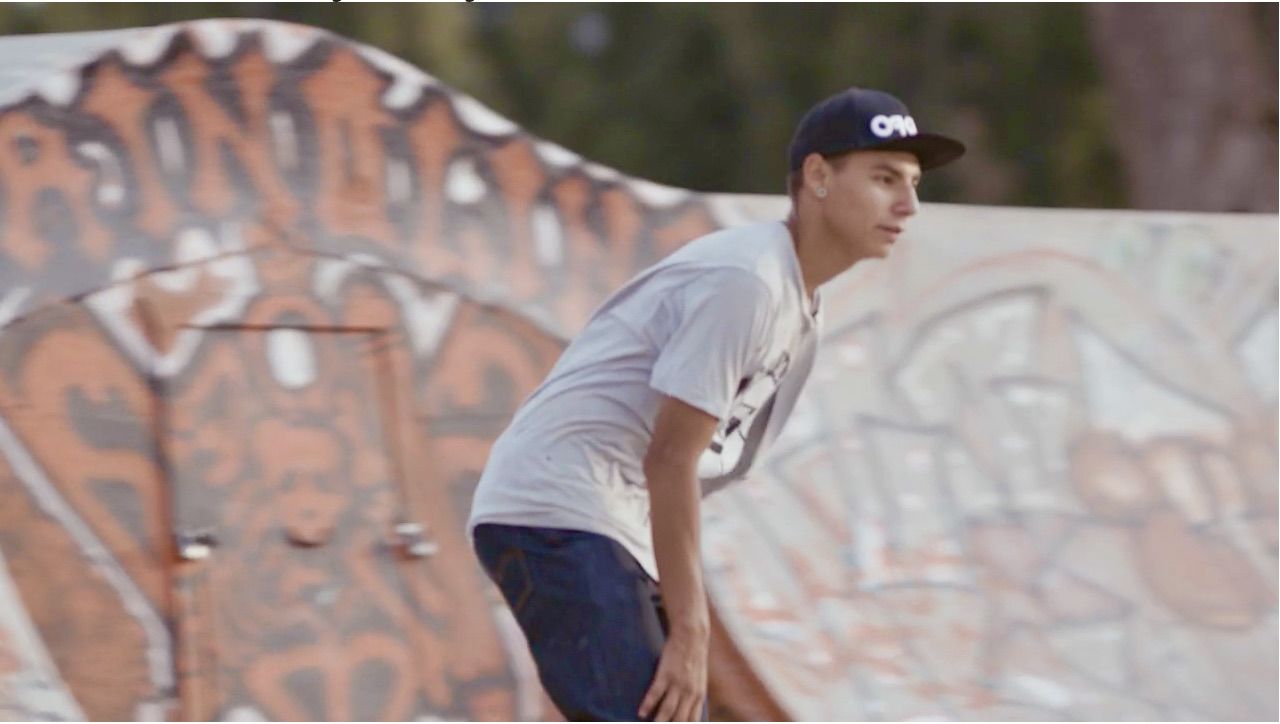

Im Jahr 2011 wurde in der Ortschaft Wounded Knee zusammen mit der Stronghold Society und Grindline Skate Parks ein Skater-Park gebaut. An einem Ort, wo mehr als 40 Prozent der Familien unter der Armutsgrenze leben und die Suizidrate weit über dem Landesdurchschnitt liegt, hat der Skater-Park einen hohen sozialen Wert.

«You hear a lot of professional skateboarders saying that skateboarding saves lives. You literally see that happening out here on the Pine Ridge Rez.»

Laut Pourier bietet der Skaterpark mehr als nur ein Ort, an dem sich die Kinder und Jugendlichen austoben können. Sie erfahren Gemeinschaftsgefühl, lernen Respekt und stärken ihr Selbstwertgefühl, das sie so dringend brauchen. Mit dem Skaten werde ein Teil der amerikanischen Kultur in etwas eigenes umgewandelt: Die Lakota Skate-Kultur. Damit haben die Jungen etwas, das sie erfüllt, inspiriert und ihnen neue Chancen eröffnet. Es stärkt ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Auf Rollen in eine bessere Zukunft

Auch wenn sich beim Springen, Rutschen, Rollen der eine oder andere eine Schürfwunde holen wird, dient der Park, die die Erinnerung an Wounded Knee in seinem Namen trägt, ein für alle Mal spielerischen und sportlichen Zwecken.

Der Skaterpark Pine Ridge – ein Schritt in die richtige Richtung.

Ponte Luiz I. A cast iron bridge in the middle of Porto's old town. Look familiar? It was designed by a disciple of Gustave Eiffel.

Ponte Luiz I. A cast iron bridge in the middle of Porto's old town. Look familiar? It was designed by a disciple of Gustave Eiffel.

A modern tilt to the Baroque landscape: the Casa da Música

A modern tilt to the Baroque landscape: the Casa da Música

If you aren't stopping for custard tarts, you aren't doing Porto right.

If you aren't stopping for custard tarts, you aren't doing Porto right.

Quellenangaben

- Furrer, Annina: Die Indianer von Pine Ridge: stolzes Volk am Rand der Gesellschaft. 18.10.2019.

- Maximilian Prinz zu Wied (1839). Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834. Coblenz: J. Hoelscher.

- Maximilian Prinz zu Wied (1978). Reise in das innere Nordamerika. Zwei Bände. Koblenz: Rhenania Buchhandlung.

- Prinz Max zu Wied. Leben und Werk.

- Strong made Stronger: Skateboarding in Pine Ridge. 20.10.21015.

- Wikipedia: Karl Bodmer.

- Wikipedia: Lakota.

Bildquellen

- Lakota-Frau. In: Indianer waren meine Freunde. Leben und Werk Karl Bodmers 1809–1893, hg. v. Hans Läng (1976). Bern/Stuttgart: Hallwag, S. 44.

- Die landschaftlichen Fotos sowie das Portrait von Sitting Bull sind von der internationalen Website für Fotos Unsplash.

- Die Bilder vom Skater-Park sind Screenshots aus den beiden unter Quellen angegeben Film-Dokumentationen.

- Das Textdokument von Staden ist aus der Lilly Library, Indiana University. Mit bestem Dank an Joel Silver, Director of the Lilly Library, Bloomington, IN.