Ein Ohrenschmaus zum Znacht

Die Kraft des Märchenerzählens

Ich lebe in einem Zeitalter, in dem Bildlichkeit immer nur einen Mausklick entfernt ist. Nichts bleibt im Ungewissen – überall fertige Bilder, und sogar das Land meiner eigenen, frei vagabundierenden Fantasie ist kolonisiert. Ich fühle mich enteignet. Sie auch? Haben wir ein wichtiges Stück Autonomie aufgegeben, weil alles so bequem serviert wird? Ist Ihre Fantasie schon ziemlich schlapp?

Diese Story ist ein kleines Trainingsprogramm für die Vorstellungskraft. Kommen Sie mit ins Land der Feen, Heinzelmännchen, Hexen und Zauberer. Genauer: Zu Gottfried Kellers Märchen. Was macht Märchen so besonders und was gibt ihnen die Kraft, allen Umständen der Zeit zu trotzen? Genau dieser Kraft möchte ich zuerst nachgehen.

Märchen sind zeitlos. Deshalb sind sie zeitresistent. Für mich als Literaturwissenschaftlerin ist natürlich jeder Text, jede mündliche und schriftliche Erzählung, gemacht, also in einem bestimmten historischen Kontext entstanden. Trotzdem schreibt man Märchen zu, sie seien zeitlos.

In diesem zeitlosen Raum kommen uralte menschliche Kräfte zur Darstellung – sie faszinieren heute genauso wie vor zweihundert Jahren. Heute werden sogar Märchenmotive in Fantasygeschichten, Fantasyfilmen und -serien weitergesponnen. Und das mit riesigem Erfolg – man denke an die Serie Game of Thrones.

Was sind diese alten Kräfte, die immer noch weiterwirken? Das Hungermärchen aus Gottfried Kellers Roman Martin Salander ist eine wunderbare Bildfläche für diese Frage. Deshalb die Nacherzählung des Märchens, die durch die Story hindurchführt. Zwischendurch ergibt sich Raum, die Frage nach der Kraft des Märchens von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu beleuchten. Hildegard Keller, Roman Hess und Mona Petri, die an der Ausstellung Gottfried Keller – der träumende Realist mitgewirkt haben, erzählen von ihren Erfahrungen mit Märchen im Allgemeinen und vom Hungermärchen im Speziellen. Manchmal gebe ich Gottfried Keller das Wort, und manchmal nehme ich den Griffel selbst in die Hand.

Und nun hört gut zu. Es war einmal...

Ein Ohrenschmaus zum Znacht

Im Roman Martin Salander erzählt Marie Salander ihren Kindern ein Märchen von einem Festschmaus, um sie über ihren Hunger hinweg zu trösten. Das Märchen hat für den Roman eine grosse Bedeutung, denn es schlägt eine Interpretationsrichtung für den ganzen Text vor. Julius Rodenberg schrieb in sein Tagebuch:

Der Roman spielt in der Gegenwart u. ohne den Ort zu nennen in der Schweiz; er soll, in den Schicksalen einer Familie, die Corruption des modernen Lebens darstellen u. zeigen, daß auch eine republikanische Staatsform nicht davor schützt. Doch sollen die Keime des Guten angedeutet u. damit die Perspective auf eine glücklichere Zukunft eröffnet werden.

Das Hungermärchen ist ein Lichtblick in der traurigen Lage und drückt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus. Ohne das Märchen wäre der Roman ein graues Abbild der Realität, das keinen Raum zum Hoffen und Träumen lässt. Das Märchen eröffnet die Möglichkeit des Zaubers und der Freude.

Die Mutter wollte den Ruf ihres Mannes Martin Salander nicht gefährden, deshalb gab sie das letzte Essen, das noch im Haus war, an ihren Besuch in der Gaststube ab. Die Kinder mussten deshalb leer ausgehen. Sie weinten und draussen regnete es. Plötzlich aber brach die Sonne hervor und der Himmel erstrahlte in allen Farben – ein wunderschöner Regenbogen! Die Mutter packte die Gelegenheit beim Schopf, um die Kinder von ihren Sorgen, vor allem von ihrem Hunger, abzulenken und die Zeit bis zum Schlafengehen zu vertreiben.

Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Durch ihr Werk Kinder- und Hausmärchen leben die Brüder Jakob und Willhelm Grimm tatsächlich weiter. Sie waren Zeitgenossen Gottfried Kellers.

Kinder- und Hausmärchen 1946.

Kinder- und Hausmärchen 1946.

Um 1800 war das Geschichtenerzählen angesagt, die Brüder Grimm lagen also voll im Trend. Auf Anfrage eines Auftraggebers fingen sie an, Geschichten zu sammeln und wiederzuerzählen. Um 1812 wurden sie zum ersten Mal veröffentlicht, in zwei Bänden, und es folgten zahllose Auflagen und Erweiterungen.

Kinder- und Hausmärchen 1946.

Kinder- und Hausmärchen 1946.

© Der AudioVerlag

Die heute noch bekannten Märchen wie Aschenputtel, Brüderchen und Schwesterchen, Hänsel und Gretel und viele weitere gingen in die Sammlung der Brüder Grimm ein.

Kinder- und Hausmärchen 1946.

Kinder- und Hausmärchen 1946.

In dieser Märchensammlung waren aber nicht nur Märchen im engen Sinn enthalten, sondern auch Sagen, Legenden, Schwänke, Rätsel und Mischformen aus all diesen.

Nach strengeren gattungsspezifischen Gesichtspunkten ist ein Volksmärchen vor allem durch Alter, durch seine anonyme Herkunft, durch Spuren der mündlichen Tradition, durch seine Kürze sowie die Prosaform und speziell durch die unspektakuläre Vorstellung von Wundern charakterisiert. Höchstens ein Drittel der Grimm'schen Märchen gehören zu diesen Märchen im strengen Sinn.

Mit ihrer Idee der Märchensammlung waren die Brüder Grimm jedenfalls Vorreiter. Sie hatten den Plan, unter dem etwas unscharfen Begriff 'Sage' mündlich überlieferte volksliterarische Tradition zu sammeln, zu kommentieren und zu leserfreundlichen Geschichten umzugestalten. Das Grimm’sche Märchenprojekt war aus dieser Sicht auch eine Suche nach der deutschen Volksseele.

Die Brüder Grimm haben mit Gottfried Keller gemeinsam, dass sie nach den Wurzeln der Identität suchten. Das Märchen ist der Zauberschlüssel dazu.

Die Kraft des Erzählens

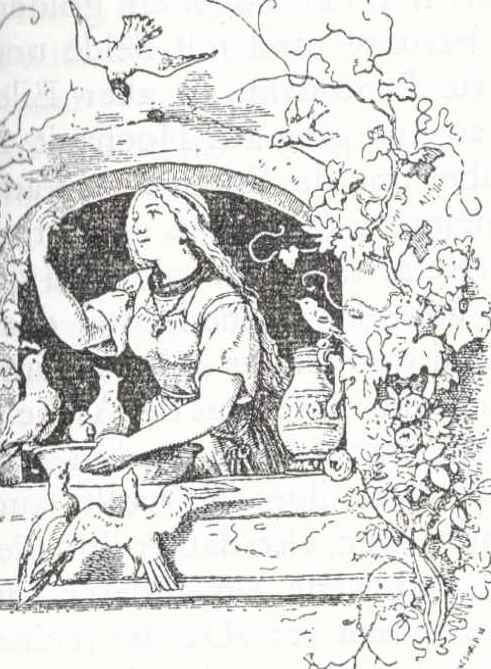

Die Schauspielerin Mona Petri hat im Film für die Ausstellung über Gottfried Keller im Strauhof das Hungermärchen gelesen – eine Produktion der Bloomlight Productions. Ich wollte Mona treffen, Hildegard Keller, die Regisseurin, hat vermittelt.

© Bloomlight Productions

© Bloomlight Productions

Ich treffe Mona Petri im märchenhaften Garten hinter dem Theater Winkelwiese. Wir sprechen über das Hungermärchen und darüber, was das Erzählen alles kann.

Sie erinnert sich ans Erzählen des Hungermärchens:

© Selina Widmer

Wir kommen darauf zu sprechen, dass Kellers Märchen viel wilder ist als wir ihm das zugetraut hätten.

© Selina Widmer

Und wie war die schauspielerische Erfahrung?

© Selina Widmer

Wenn man im Erzählstrudel drin ist, zieht einen die Geschichte weiter. Auch das ist ein kleines Wunder, meint sie.

© Selina Widmer

Das Erzählen spielt auch jenseits der Märchen im Alltag eine wichtige Rolle: dann, wenn man etwas weder verschweigen noch direkt aussprechen möchte.

© Selina Widmer

Direkt zum Happy End: Als Kind hat Mona Petri Märchen auf Kassette aufgenommen. Und dabei das Böse systematisch ausgelassen.

© Selina Widmer

Das Erzählen wurde in ihrer Familie gelebt. Ihre Mutter hat viel vorgelesen, ihr Vater hat frei Geschichten erfunden und mit ihrer Grossmutter hat sie Märchen inszeniert.

© Selina Widmer

Ihre andere Grossmutter, Anne-Marie Blanc, war als Schauspielerin, also auch eine professionelle Erzählerin. Privat war sie aber eher für sportlichere Angelegenheiten zu begeistern als für Märchen.

Anne-Marie Blanc

Die Schauspielerin lebte von 1919 bis 2009 und erlebte die erste grosse Blütezeit des Schweizer Films. So spielte sie in der bekannten Keller-Verfilmung Die missbrauchten Liebesbriefe von 1940 die Hauptrolle.

Erstaunlicherweise erinnere ich mich an sie nicht als Erzählerin. Sie ging lieber mit uns wandern, oder Ping-Pong spielen.

Nicht jede Schauspielerin ist auch im Alltag eine Geschichtenerzählerin. Manchmal bleibt der Beruf eben Beruf. Mona Petris Grossmutter unternahm viel mit ihren Enkeln, aber eben aktive Dinge. Sie gingen zusammen in die Natur, wanderten in den Bergen.

Sie selber sagte von sich, sie sei eine Mischung aus Kalvin und Weisswein.

Das treffe es ziemlich gut, meint Mona. Ihre Grossmutter, die in Vevey geboren wurde und danach die meiste Zeit in Zürich lebte, hatte eine ordentliche, pragmatische, disziplinierte und bescheidene, spartanische Seite. Sie war sehr lebenspraktisch. Gleichzeitig hatte sie ihre Grandezza, ihre Berauschtheit und Berauschbarkeit. Sie hatte auch etwas Unspiessiges an sich.

Als sie schauen kam, wie ich Ophelia spielte, sagte sie: Du musst deiner Maskenbildnerin sagen, sie soll dir auch die Hände schminken, die sehen völlig rot aus.

Mona Petri hat sie als starke und bodenständige Person in Erinnerung. Dies sei für Schauspielstars nicht typisch und habe mit ihrem Lebensweg zu tun. Sie kam aus einfachen Verhältnissen und ist dann später in eine andere Gesellschaftsschicht aufgestiegen. Immer im Wissen, wie es ist, ein einfaches Leben zu führen. Wenn überhaupt, dann gab sie Mona Petri ausschliesslich praktische Tipps, was das Schauspiel anbelangt.

Eine der legendären Rollen von Anne-Marie Blanc war die Rolle von Gritli in der Keller-Verfilmung Die missbrauchten Liebesbriefe.

Die Mutter wollte ihren Kindern von einer Schmauserei erzählen, denn sie hatte gehört, dass man nach solch einer Gutenachtgeschichte selbst auch vom Essen träume und dann die Nacht besser überstehe. Also rief sie: «Seht doch, welch ein schöner Regenbogen!» Die Kinder blickten auf, staunten und hörten auf zu weinen. «Die haben’s dort jetzt besser als wir, wenn das Märchen wahr ist!»,sagte die Mutter zu ihnen. Und die Kinder wollten natürlich wissen, wer es denn besser habe. Also erzählte die Mutter ihnen das Märchen von den Erdmännchen und Erdweibchen, die so klein sind wie ein Mittelfinger und ungefähr tausend Jahre alt werden.

Roman Hess über Kellers Märchenton

© Bloomlight Productions

© Bloomlight Productions

Roman Hess kuratiert die Ausstellung Gottfried Keller –Der träumende Realist im Museum Strauhof. Ich habe die Ausstellung dreimal besucht: das erste Mal auf einem Stadtspaziergang, das zweite Mal mit meinen Mitstudentinnen und unserer Dozentin Hildegard Keller, das dritte Mal für das Gespräch mit Roman Hess. Jedes Mal habe ich neue Aspekte von Keller entdeckt, kleine Überraschungen und wunderhafte Anekdoten. Der obere Stock mit dem Fokus Märchen hat mich ganz besonders in seinen Bann gezogen.

Ich wollte Roman Hess treffen, um herauszufinden, weshalb er genau diesem Märchenaspekt bei Keller so viel Platz einräumt. Ebenfalls wollte ich von ihm wissen, welche Rolle das Hungermärchen im Roman Martin Salander für ihn spielt.

Gottfried Kellers dichterische Kraft kommt aus einer Imagination, aus der Phantasie-, Traum- und Märchenwelt.

Die Ausstellung widmet sich der Seite des Märchenhaften, des Traums, der Phantasie – ein Versuch, Keller einmal anders zu lesen als er offiziell gelesen wird, meint Roman Hess. Offiziell ist Keller immer der Staatsschreiber. Conrad Ferdinand Meyer hat Keller einmal «Schutzgeist der Heimat» genannt – eine eingeschliffene Tradition, die Roman Hess nicht schätzt. Er versucht, Keller aufzurauen. «Man feiert Keller ja nicht deshalb, weil er Staatsschreiber war», sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Keller war vor allem Dichter. Seine dichterische Kraft kommt aus einer Imagination, aus einer Phantasie-, Traum- und Märchenwelt. Zu dieser Welt versucht die Ausstellung, einen Zugang zu finden.

Das Hungermärchen steckt wie eine Dreikönigsfigur in einem Dreikönigskuchen.

Das Märchenerzählen geschieht im Roman Martin Salander in einem Kontext, in dem alles andere als ein Märchen zu erwarten ist. Der Roman soll eine Abrechnung mit der Gegenwart sein – ganz das Programm des Realismus. Das Extrembeispiel für Keller, das er hier als Gegenpol für seinen Roman im Auge habe, sei Émile Zola, ein Naturalist. Er ist geradezu Kellers Feindbild – Zola und der platte Naturalismus waren ihm verhasst. «Für Keller wäre es eine traurige Angelegenheit gewesen, einen reinen Zeitroman zu schreiben», meint Roman Hess. Keller habe versucht, mit Martin Salander einen Zeitroman zu schreiben, der zwar durchaus die Schwächen seiner Zeit geisselt, aber gleichzeitig auch die poetische Kraft, die Verklärung dessen, was später als der poetische Realismus bezeichnet wurde, in sich trägt.

Das Hungermärchen stecke wie eine Dreikönigsfigur in einem Dreikönigskuchen. Es ist ganz versteckt, aber man muss darauf beissen, um den Sinn des Ganzen zu erfahren. Durch das Loch, durch das die Erdmännchen am Schluss schlüpfen, ist das Märchen mit dem Roman verbunden. Die schlechte Welt, die die Erdmännchen zum Auswandern zwingt, erlebt auch die Familie Salander.

Durch das Märchen kommen die beiden Dimensionen Zeit und Natur zum Roman hinzu, die ihm das nackte Naturalistische nehmen und ihm Tiefe geben.

Schön findet Roman Hess an dem Hungermärchen, dass es die Dimension der unermesslichen Zeit in die Vergangenheit öffnet. Die Zeitlosigkeit des Märchens, die nicht an einen realistischen Rahmen gebunden ist, sieht er als Gegenentwurf zu dem, was sonst im Roman passiert. Der Zeitroman laufe Gefahr, in der Horizontale stehen zu bleiben, nur die Gegenwart zu thematisieren. Keller war es ein Anliegen, auch die Vertikale, die Achse in die Vergangenheit, zurückzuverfolgen. Diese Zeitdimension ist nicht zuletzt auch eine Dimension der Heimat und der Vertrautheit, so Roman Hess. Das Wissen, dass man eine lange Zeit zurückgeht und wir nicht die einzigen sind, die das Schicksal der Welt bestimmen, sondern dass schon vor uns viele Generationen versucht haben, die Welt zu gestalten und auch nach uns weitere Generationen kommen. Das sei ein sehr aktueller Gedanke, den wir heute bei der Klimaschutzdiskussion wieder berücksichtigen müssen. Die Zeitachse, die das Märchen in den Roman bringt, ist also eine ethische Dimension. Genauso auch die Achse in die Natur. Marie Salander sei wie alle seine Mutterfiguren auch eine Stellvertreterin der Natur. Das Mütterliche sei Keller wichtig. Durch das Märchen, das in engem Zusammenhang zur Mutter stehe, kommen die beiden Dimensionen Zeit und Natur dazu und nehmen dem Roman das nackte Naturalistische, geben ihm Tiefe. Das Märchen tut dem Roman auch gut, weil es die Wärme hereinbringt, die ein kaltschnäuziger Roman von Zola nicht hat, fügt Roman Hess an. Die Kategorie des Erbarmens sei für Keller wichtig gewesen: Er möchte nicht verschweigen, was falsch läuft, aber er versucht dabei trotzdem, an das Gute im Menschen zu glauben.

Keller glaubt nicht an den Zufall.

Dass Martin Salander schlussendlich doch rechtzeitig nachhause kommt, sei ein Wunder. Das Wunder sei keine Kategorie des realistischen Romans, sondern des Märchens. Die Familie wird durch ein Wunder gerettet. So werden Motive des Märchens auch in seinem realistischen Zeitroman immer wieder aufgenommen, seien es Dingsymbole oder Funktionsweisen wie das Wunder, das in die Handlung eingreift. Dass Keller von Wundern spricht, müsse man als Ersatzreligion sehen. Keller glaubt nicht an den Zufall. Das Wunder ist bei Keller ein Geschehen, das durch den Glauben dessen ermöglicht wird, der darauf angewiesen ist, dass etwas passiert. Und auf der anderen Seite die Schöpfung in ihrem guten Charakter unterstützt. Keller hat die Kunst als «Nachgenuss der Schöpfung» gesehen. So ist auch die Poesie eine Neuschöpfung der Schöpfung.

© Selina Widmer

© Selina Widmer

Den Märchenton zu treffen, ist ein ureigenes Anliegen Kellers.

Märchen sind für Roman Hess wichtig, auch wenn er sie nicht täglich auf dem Nachttisch liegen hat. Das Märchen als volkstümliche und mündliche Erzählform ist für ihn eines der wichtigsten Fundamente der Literatur. Die geschriebene Literatur kommt später als die mündliche. Die Textgestalt, die die Märchen bei den Brüdern Grimm bekommen haben, ist aber eine Kunstgestalt – eine bewusst eingesetzte und geformte Sprache. Sie haben versucht, einen gewissen Ton zu treffen und durchzuhalten. Sie haben nicht einfach notiert, was die Menschen erzählt haben. Bei Keller haben Roman Hess die Märchen- und Traummotive immer sehr stark berührt. Es kommt hier ein ursprünglicher Keller zum Ausdruck. Da ist er ganz in seinem Element – die märchenhafte und phantastische Seite ist Kellers Signatur. Es war ihm ein ureigenes Anliegen, den Märchenton zu treffen, bekräftigt Roman Hess.

Wenn die Erdmännchen und Erdweibchen merken, dass ihr Geschlecht ausstirbt, kommen die letzten Überlebenden in ihren schönsten Kleidern zusammen, um im wunderschönen Saal im Erdgeschoss des Regenbogens einen Abschiedsschmaus zu halten. Ein solches Fest veranstalten sie auch, wenn sich das Volk ihres Landes schlecht benimmt und vernünftigere Leute unter ihnen beschliessen auszuwandern. Auch dann kommen sie im schönen Saal unter dem Regenbogen zusammen, um nochmals gemeinsam zu feiern. Dieses Mal ist der Anlass dazu wohl das Aussterben, und es sind also höchstens hundert Männlein und Frauen dort.

Das wunderwirkende Kleine: Die Bergmännchen

Es ist nicht immer das Grosse, das in den Märchen eine starke Kraft besitzt. Oft ist es gerade das Kleine, Unscheinbare, das zur treibenden Kraft wird.

So auch die Bergmännchen, die in vielen Schweizer Märchen vorkommen. Sie sind klein, nicht besonders schön und runzlig. Oft verfügen sie über Riesenkräfte, mit denen sie die tüchtigsten Menschen übertreffen. Sie kennen sich mit Heilkräutern aus, können das Wetter voraussagen oder besitzen magische Kräfte. Man kennt sie unter den Namen Heidenleutchen, Erdleutchen oder Gotwärgini. Sie stehen in den Geschichten oft den Bewohnern der Alpen und Voralpen, den Bauern, Sennen und Hirten, zur Seite und helfen heimlich mit, das Vieh zu hüten oder die Scheune zu putzen.

Im Hungermärchen sind es indirekt ebenfalls die Erdmännchen und -weibchen, die das Wunder bewirken: Dank ihrer Geschichte findet die Mutter, Marie Salander, in ihrem Schmuckkästchen einen Denkpfennig, den sie verkauften könnte, um wieder zu Geld und somit zu wirklicher Nahrung zu kommen. Auch im Märchen selber kann die Erinnerung an das Erdmännchenvolk dank dem einen Erdweibchen, das die Geschichte des Volks weitererzählt, überleben. In beiden Fällen macht sich eine lebensspendende Kraft bemerkbar.

Eine weibliche schöpferische Kraft

Die lebensspendende Kraft kommt bei Keller nicht nur von den Erdmännchen, sondern allgemein von Frauen. Seine Frauenfiguren bringen neue Perspektiven in die Geschichte. Deshalb sind sie auch nicht per Zufall diejenigen, die Geschichten erzählen.

Marie Salander erzählt ihren Kindern das Hungermärchen. Im Hungermärchen wiederum ist es das letzte Erdweiblein, das die Geschichte des ausgestorbenen Volkes weitererzählen geht. In die männlich bestimmte Welt bricht so immer wieder eine weibliche, schöpferische Kraft ein.

Hildegard Keller über die Kraft des Märchens

Worin sieht eine Literaturwissenschaftlerin die Kraft des Märchens?

Für Gottfried Keller bieten Märchen einen Blick durchs Schlüsselloch in eine Kindheit, die eine gute Grundlage bietet für die Entfaltung einer Persönlichkeit.

Hildegard Keller hält fest: Das Hungermärchen wird zwar Kindern erzählt, Gottfried Keller schrieb aber keine Kinderliteratur. Die Verbindung zwischen Märchen und Kindheit ist aber sehr wohl vorhanden.

© Selina Widmer

© Selina Widmer

Es gibt viele Berichte aus unterschiedlichen Notlagen, wo eine Erzählung einen Menschen wieder zu sich selbst gebracht hat.

Kann ein Märchen satt machen? Wir können uns das heute fast nicht mehr vorstellen, meint sie. Doch es gäbe tatsächlich viele Berichte, wo eine Erzählung einen Menschen in einer Notsituation gestärkt und wieder zu sich selbst gebracht habe.

Das gehört zur Kraft des Märchens: die Stimme des Menschen.

Hildegard Keller hat schon früh eine Erfahrung mit Märchen gemacht – durch Trudi Gerster, die Märchenerzählerin der Ostschweiz. Sie hörte ihre mit verteilten Stimmen gelesenen Geschichten als Kind auf Schallplatten und Kassetten. Die menschliche Stimme gehört für Hildegard Keller entscheidend zur Kraft des Märchens und seiner Magie.

Sie haben den ganzen Tag lang gekocht, gebacken und gebraut. Nun finden sie sich im Saal ein, der mit langen hübsch gedeckten Tafeln ausgestattet ist. Sie gehen in einer feierlichen Zeremonie um die Tische herum, setzen sich, packen alle ihre selbst mitgebrachten goldenen Schüsselchen aus und begrüssen ihre Tischnachbarn. Dann folgt der Festschmaus. Zuerst essen sie den leckersten Reisbrei mit Rosinen, dazu kleine Bratwürste aus Feldlerchen und zartem Ferkelfleisch. Die Würste sind herrlich gebraten. Jeweils drei bis vier Erdmännchen oder Weibchen teilen sich eine Bowle. Die Hälfte eines reifen Pfirsichs dient dabei als Schüssel, in die Muskatwein gefüllt ist. Sie trinken eifrig davon.

Wenn sie genug gegessen und getrunken und sich ausführlich ausgetauscht haben, stehen alle auf und schütteln sich die Hand und sagen zueinander: «Wünsche wohl gespeist zu haben!» Dann gehen sie plötzlich alle durch das Loch, durch das sie hereingekommen sind, und drängeln hinaus und schubsen sich gegenseitig.

Phantastisches aus Traum, Geschichte und Gegenwart

Wenn ich am Tage nichts arbeite, so schafft die Phantasie im Schlafe auf eigene Faust; aber das neckische liebe Gespenst nimmt seine Schöpfungen mit sich hinweg und verwischt sorgfältig alle Spuren seines spukhaften Wirkens.

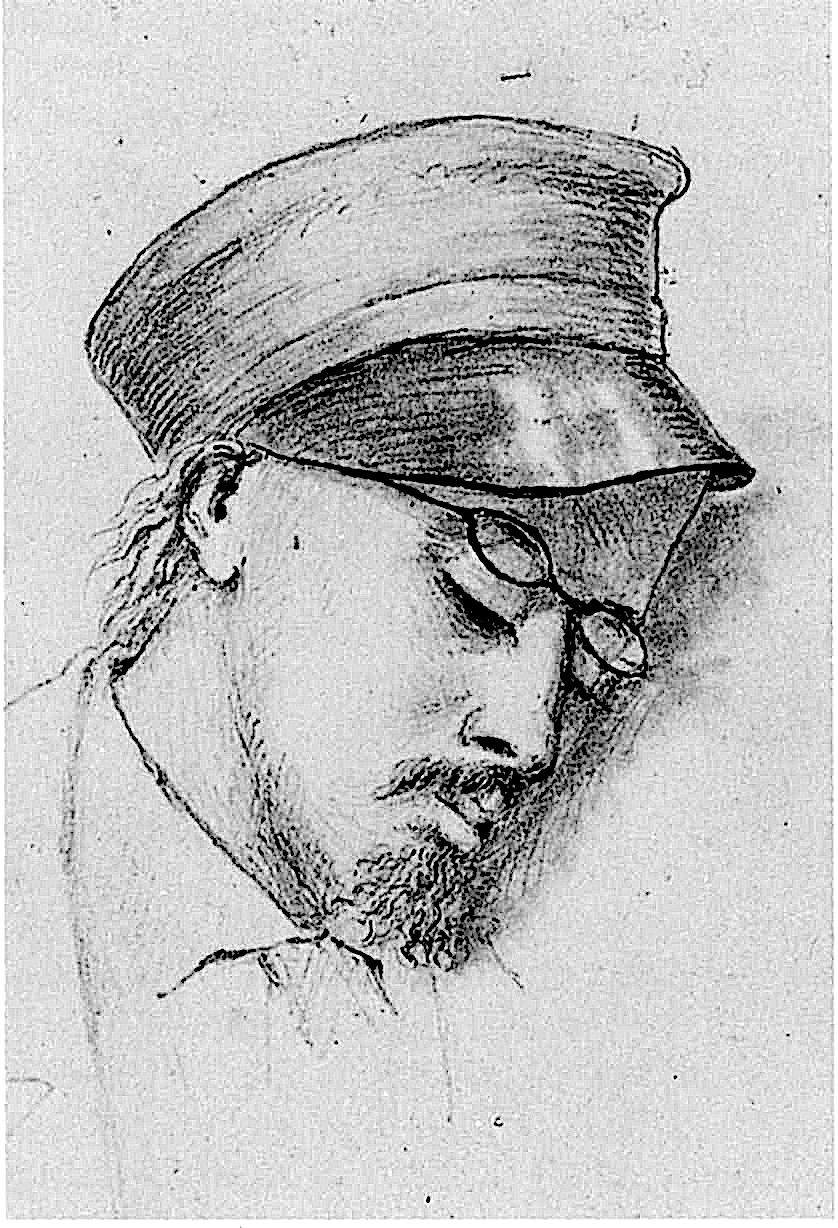

Gottfried Keller, Skizze von Salomon Hegi. Zentralbibliothek Zürich

Gottfried Keller, Skizze von Salomon Hegi. Zentralbibliothek Zürich

Keller reichert seine Texte mit Elementen an, die aus seinem Erfahrungsschatz zu stammen scheinen. Er träumt von einem alten Zürcher Taler und nimmt es ins Hungermärchen auf. Er zeichnet Märchengestalten, kritzelt Skelette auf seine Zeichnungsunterlage. Er sieht Wurzeln auf dem Waldspaziergang und schreibt über die Erdmännchen.

Erlebtes, Erträumtes und Erinnertes treten zusammen und verschmelzen zu Geschichten. Geschichten, die von der Gegenwart handeln und gleichzeitig weit in die Vergangenheit, ins Mittelalter und mitten ins Innerste des Menschen führen.

Märchenhafte Umgebung

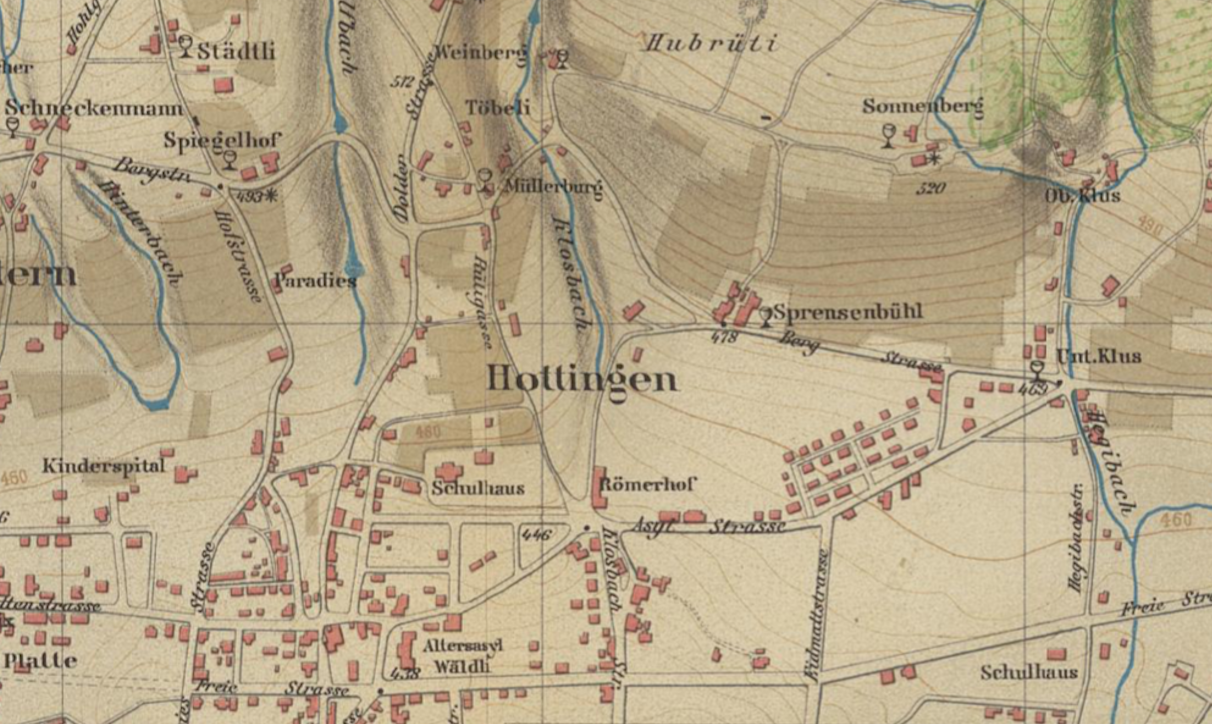

Keller beschrieb seinen Wohnort in Hottingen an der Gemeindegasse 25 (heute Gemeindestrasse), wo er von 1855 bis 1860 wohnte, als paradiesisch. Hier hätten Märchen geschehen können. Er schreibt in einem Brief an Ludmilla Assing:

Ich geniesse jetzt seit vielen Jahren zum erstenmal wieder den Frühling; wir wohnen zu ebner Erde im Garten vor der Stadt, Reben am Fenster und soeben blühende Birn- und Apfelbäumchen davor, die man mit der Hand erlangen kann. Später soll alles voll Rosen sein, den vielen Stöcken nach zu schliessen, und weiterhin gibt’s nichts als Wiesen und am Rande Gehölz, hinter welchem man in der Stube den Mond aufgehen sieht und am Morgen die Sonne. In fünf Minuten bin ich an und auf einem grünen Berge, welcher wie ein Theater voll Gärten, Matten und Wohnungen der Menschen ist, voll enger Pfade zwischen den Grünigkeiten und oben mit Wald bekränzt, überall die herrlichste Aussicht auf die Alpen und den See. Wer so nur durchreist in Zürich, bekommt alles das gar nicht zu sehen und weiss gar nicht, welche kokette Herrlichkeiten unsre Gegend in sich hat. Dies alles habe ich gleichsam vor der Türe und kann jeden Augenblick geschwind die Nase hineinstecken von der Arbeit weg, und ich bin erst jetzt wieder einmal recht zu mir selbst gekommen.

Keller ist sichtlich wohl in seiner Gegend. Die Spaziergänge am Waldrand, die Hoffnung auf die Rosen im Garten – das Wissen um ein zauberhaftes Zürich, eine zauberhafte Heimat – beflügeln ihn. Das ist der Stoff, aus dem Märchen gemacht sind.

Das Alte neu erschaffen

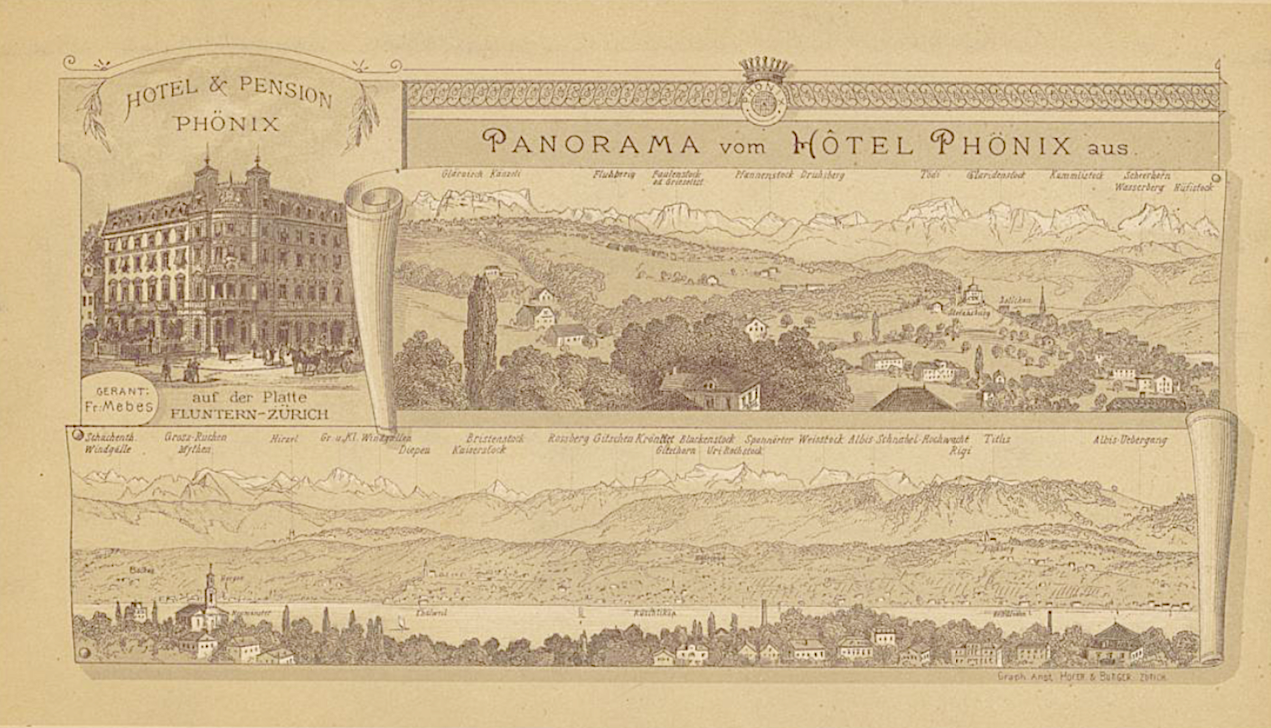

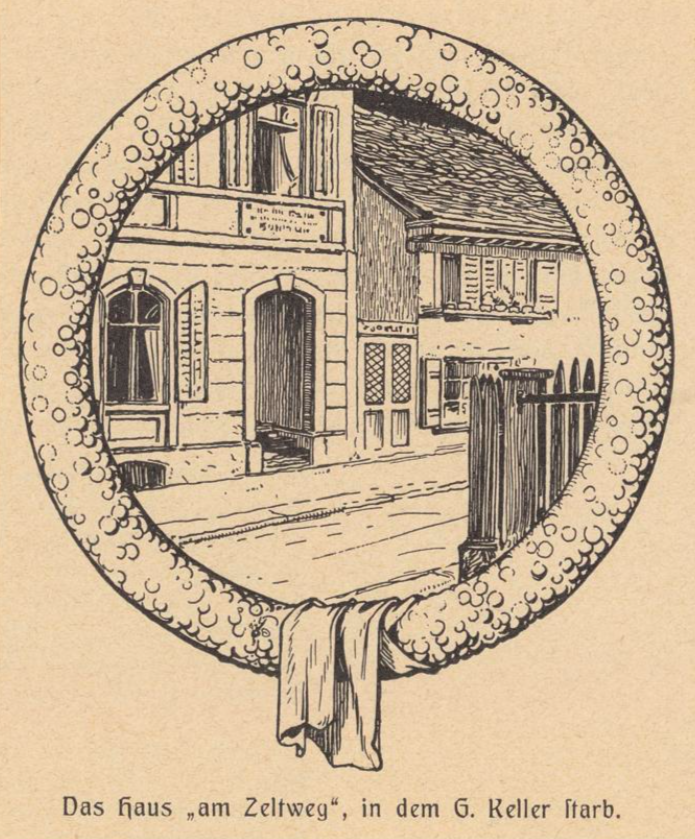

Während Gottfried Keller seinen Roman Martin Salander und somit auch das Hungermärchen schrieb, wohnte er erneut in Hottingen. Das Haus Thaleck am Zeltweg 27 war Kellers letzter Wohnort. Sie können es im Hintergrund erkennen. Diesmal war er gar nicht mehr zufrieden mit seinem Wohnort, obwohl er sich fast am selben Ort befand, den er früher in höchsten Tönen gerühmt hatte. Keller schrieb dies in einem Brief an Wilhelm Petersen, den Regierungsrat von Schleswig-Holstein, am 21. November 1882.

Plötzlich kein Wort mehr von erquickender Aussicht, geschweige denn von Rosen im Garten. Keller sitzt in seiner einengenden dunklen Stube und schreibt einen realistischen Roman: Martin Salander. Vielleicht konnte er sich plötzlich doch wieder an die Rosen erinnern, vielleicht auch wieder an die Bäume und Wurzeln, die er gesehen hatte. Und schwups – waren auch die Erdmännlein und Erdweiblein da. Das Märchen nahm seinen Einzug im Roman.

Die Bilder, die er in Traum und Natur gesehen hatte, haben seine Fantasie durchwandert – schlussendlich hat er sie als Märchen erinnert.

Nur ein einziges junges Weiblein von ungefähr zweihundert Jahren bleibt zurück, um das goldene Geschirr abzuwaschen, in eine eiserne Truhe einzuschliessen und diese dort, wo der Regenbogen endet, im Boden zu vergraben. Das letzte Weiblein nimmt nach getaner Arbeit ihr Säcklein auf den Rücken, einen Stecken in die Hand und wandert los, um in der Ferne die Geschichte des ausgestorbenen Volkes einem anderen Volk mitzuteilen.

Es soll schon vorgekommen sein, daß eine solche Person sich in der Fremde noch glücklich verheiraten konnte bei einem jüngeren Geschlechte.

Träumte die halbe Nacht von einem silbernen Armband. Das Mittelstück desselben bildete ein alter feiner Zürchergulden, auf welchem die alte Stadt Zürich mit ihren Türmen geprägt war; das übrige Band bestand aus künstlich gearbeiteten Kettchen und

Gliedern von den schönsten Formen und Verhältnissen.

Gottfried Keller: Traumbuch 15. Januar 1848

Das Märchen verflüchtigte sich langsam, wie der Regenbogen draussen. Da hatte die Mutter plötzlich einen Einfall und holte eine kleine Schachtel mit Goldschmuck aus der Kommode, den sie vergessen hatte und der ihr erst jetzt wieder eingefallen war. Sie sagte zu ihren Kindern:

«Noch diese kurze Nacht heißt es gefastet oder vielmehr geschlafen; morgen früh aber reisen wir in die Stadt, verkaufen den Denkpfennig und leben wie an der Kirchweih!»

Ist Ihr Hunger nach Märchen gestillt? Wenn nicht, können Sie hier das ganze Hungermärchen hören. Mona Petri liest es für Sie.

© Bloomlight Productions

Den Schatz heben

Wofür steht der Schatz, den das Erdweiblein vergraben hat, das goldene Geschirr? Das Geschirr kann als ein Bild für die 'Schale' des Menschen gelesen werden. Diese Schale ist der Körper, die Rahmung für unser Leben. Die Schalen im Märchen sind wie Grabsteine: Sie weisen auf die Anwesenheit von etwas hin, das nicht präsent ist. Der eigentliche Schatz sind die Geschichten. Das Märchen, das die Mutter erzählt und die Erzählung, die das Erdweiblein weiterträgt. Die Geschichten sind nicht Hülle, sondern Leben.

Dank

Ich konnte durch die Begegnungen mit verschiedenen Menschen viel über Gottfried Keller und sein Märchenerzählen lernen. In diesem Sinne danke ich Roman Hess und Mona Petri herzlich für die guten Gespräche, die mir neue Türen zu Kellers Werk öffneten. Ein herzlicher Dank gilt auch Hildegard Keller für die kreative Unterstützung sowie für das Video-Interview, das ich mit ihr drehen durfte. Bei ihr und ihrer Firma Bloomlight Productions sowie beim Museum Strauhof bedanke ich mich für die grosszügige Erlaubnis, die Aufnahmen des Hungermärchens weiterzuverwenden.

Quellen

TEXTE:

Keller, Gottfried: Martin Salander. HKKA Band 8.

Keller, Gottfried (an Ludmilla Assing). 21. 4. 1856. HKKA BJK: VS 1; GB Band 2, S. 41.

Keller, Gottfried: Traumbuch. In: Aufsätze Dramen Tagebücher Band 7, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1996, S. 679-680.

Rodenberg, Julius: Tagebuch von Julius Rodenberg. 27.9.1883. HKKA Band 24, S. 20.

Rölleke, Heinz: Grimm, Jacob Ludwig Karl / Grimm, Wilhelm Karl. Kinder- und Hausmärchen. In: Kindlers Literatur Lexikon Online. Zugriff am 19.05.2019.

Treichler, Hanspeter: Märchen und Sagen der Schweiz. Zürich: Silva-Verlag 1989, S. 63.

ILLUSTRATIONEN:

Burnand, Eugène: Märchen und Sagen der Schweiz. Zürich: Silva-Verlag 1989, S. 119. Illustration ursprüngl. in: Ceresole, Alfred: Légendes des Alpes Vaudoises. Lausanne: A. Imer 1885.

Grimm, Jacob, et al. Kinder- und Hausmärchen. 2 Bände. Mit Illustr. von Ludwig Richter u. Moritz von Schwind. Zürich: Manesse Verlag 1946.

Hegi, Johann Salomon: Gottfried Keller. München., 24. VIII. 41. Zentralbibliothek Zürich, GKN 304, http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-75733 / Public Domain Mark

Keller, Gottfried: [Erstes Studienbuch]. [S.l.], 1836-1841. Zentralbibliothek Zürich, Ms GK 1, http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-71568 / Public Domain Mark (Skizze Mutter mit Kindern und Skizze vogelartiges Wesen)

Das Haus "am Zeltweg", in dem G. Keller starb. [Zürich?] : [Verlag nicht ermittelbar], [nicht vor 1890]. Zentralbibliothek Zürich, Zürich 7.2, Gemeindestrasse I, 3, https://doi.org/10.3931/e-rara-53505 / Public Domain Mark

Plan vom Zürich- & Adlis-Berg. Zürich : Hofer & Burger, 1884. Zentralbibliothek Zürich, 16 Lz 46: 1, https://doi.org/10.3931/e-rara-32447 / Public Domain Mark

Taler: Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com Switzerland, Zürich AR Taler (-gm, 12h). Dated 1727. MONETA REIPUBLICÆ TIGURINÆ, oval city coat-of-arms within ornate frame supported by lions rampant, one holding palm, the other sword DOMINI CONSERVA NOS IN PACE, aerial view of city along the Limmat River with boats; date in ornate cartouche. Cf. Coraggioni Tafel V, 7 (date); Davenport 1784; KM 144.

Dieser Beitrag entstand im Seminar Gottfried Keller und das Zürcher Mittelalter (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.