«Wenn nun dieses Tonmeer erbrauste»

Gottfried Keller über die Künste

Von Marina Zwimpfer

Eigentlich bin ich keine Frühaufsteherin. Aber zugegeben - dieser Anblick hat sich gelohnt. Es ist sieben Uhr morgens und der Vierwaldstättersee liegt ruhig vor mir. In der Ferne sieht man die Bergspitzen aufragen, noch sind sie schneebedeckt. Im Morgendunst verschwimmen alle Konturen. Was ist noch Berg und was See? Fast habe ich das Gefühl, in einem Gemälde zu stehen.

Unwirklich kommt es mir vor, dass vor fast 160 Jahren Gottfried Keller dort gestanden haben soll, wo ich jetzt stehe. Mit den Füssen auf schwankendem Schiffsgrund. Keller fuhr vom Hafen von Luzern zum Urnersee. Keller wollte dabeisein, wenn der«Mythenstein», ein gigantischer Felsblock am Eingang des Urnersees, eingeweiht wurde. Das neue, eidgenössische Schillerdenkmal war selbst für den Reiseunlustigen eine Reise wert. In seinem Essay «Am Mythenstein» berichtet Keller ausführlich darüber.

Ich fuhr mit dem Frühboot von Luzern weg in die klassische Gebirgswelt hinein, welche in grauem Morgenschatten vor uns stand, geheimnisvoll gleich einem Theatervorhang den goldenen Morgen verhüllend, der im Osten hinter ihr heraufstieg. Da ich nichts als Fest, Tell und Schiller im Kopfe trug, so war es mir wirklich wie in einem Theater zu Mut [...].

Ein Theater, das ist die Welt in Kellers Augen. Das nationale Einweihungsfest zu Schillers 100. Geburtstag mit Lobesreden und Sängerformationen, die Lied um Lied singen würden, versprach grosses Theater.

Das Schiff setzt sich langsam in Bewegung. Zwei Stunden wird die Reise dauern, von Luzern bis zur kleinen Gemeinde Seelisberg. Der «Mythenstein» ist nur zu Wasser erreichbar. Zu Ehren von Kellers diesjährigem 200. Geburtstag mache ich mich mit ihm und seinen kunsttheoretischen Gedanken auf diese Reise.

Da, plötzlich und unversehens, indem ich mich rückwärts wandte, war die Klippenkrone des Pilatus rosig beglänzt und durch Linien des ersten Herbstschnees fein gezeichnet. [...] ich wandte kein Auge davon, vergass die mitgebrachte Theaterkultur und verfiel dem Malerischen.

«Am Mythenstein» ist nicht nur Reisebericht. Er ist vielmehr als das: Der Entwurf eines denkbar umfassenden Kunstprogramms! Eine Vision, in der alle Künste miteinander vereint sind. Theater, Musik, Malerei oder Poesie sollen ein grosses Ganzes bilden und das Volk bei prächtigen «Nationalfesten» zusammenbringen. Zu jener Zeit hatte die Schweiz gerade 50 Jahre mit erbitterten Kämpfen und Konflikten hinter sich. Keller hatte die Vision, dass nationale Festspiele die Leute aller Kantone und Glaubensrichtungen zusammenbringen würden. Die Feierlichkeiten und der Gesang sollten das Volk bilden, politische und kulturelle Konflikte beilegen und die Menschen in ihrem Glauben an die Schweizer Demokratie ermutigen.

Wenn aber irgendwo ein öffentlicher Zustand durch politischen Fleiss und Glück gelungen ist und seine Genossen zufrieden macht, so lässt die Frage nach volksmässigen Spielen, welche die entscheidenden Momente des Gelingens kunstgerecht fixieren und das Gewordene, von der Schwere der Not und Sorge befreit, [...], nie lange auf sich warten.

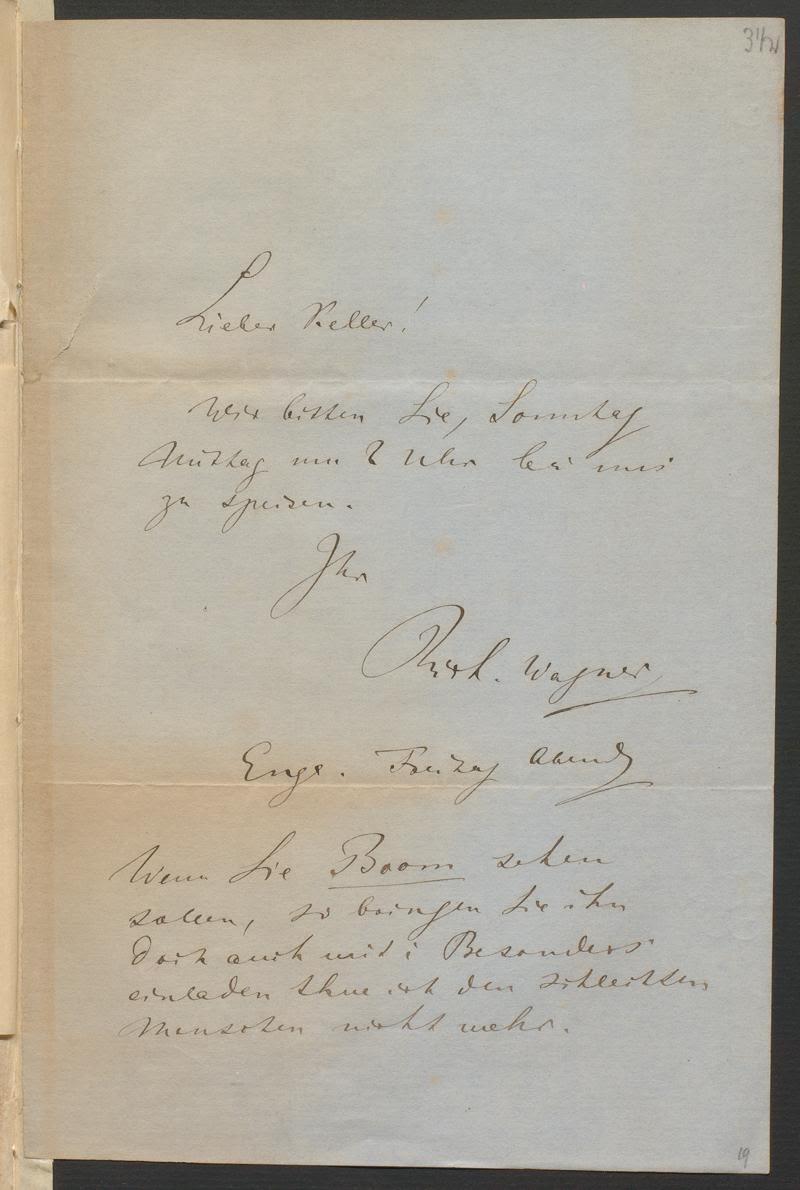

Ziel dieser Vision Kellers ist es, alle fünf Jahre nationale «Festspiele» zu veranstalten. Dazu wollte er eigens ein «bleibendes monumentales Gebäude» (Keller, S.191) errichten. Aber Keller ist keieswegs der erste, der über so ein Kunstprogramm nachdenkt. Richard Wagner hat in seinem Aufsatz «Das Kunstwerk der Zukunft» bereits eine ähnliche Theorie formuliert. Auch er will eine Vereinigung der Künste zu einem einzigen «Gesamtkunstwerk». Nur so kann «das Kunstwerk der Zukunft» seiner Meinung nach zur Blüte kommen . Und das auch nur, wenn das Volk den Ansporn zur Vereinigung von Musik, Tanz, Theater und bildenden Künsten gibt.

Richard Wagner hat den Versuch gemacht, eine Poesie zu seinen Zwecken selbst zu schaffen [...], und seine Sprache, so poetisch und großartig sein Griff in die deutsche Vorwelt [...] sind, ist in ihrem archaistischen Getändel nicht geeignet, das Bewußtsein der Gegenwart oder gar der Zukunft zu umkleiden, sondern sie gehört der Vergangenheit an.

Herr Wagner, was sagen

Sie dazu?

Richard Wagner lebt zu Gottfried Kellers Zeit in Zürich im Exil und ist ein viel gesehener Gast der Künstlerszene, auch in seinen Beizen. Dort lässt es sich am besten über Kunst und Musik nachsinnen. Ich treffe Wagner auf ein Gläschen Wein. Ich bin gespannt, was er mir alles von Gottfried Keller berichten wird, denn damals waren die beiden gut befreundet.

Herr Wagner, Sie sind vor genau 136 Jahren gestorben. Heute feiern wir den 200. Geburtstag Ihres damaligen Kollegen Gottfried Keller. Was möchten Sie ihm gerne sagen?

Eine Gratulation wäre wohl angebracht. Obwohl der Schuft mich einst einen «Friseur» und «Charlatan» nannte!

Sie verstanden sich also nicht gut?

Der gute Keller schätzte meinen «Ring des Nibelungen», an dem ich in meiner Zeit in Zürich arbeitete, aber künstlerisch gab es da durchaus ein paar Differenzen. Er hat mehrfach meine Sprache kritisiert. Sie war ihm zu «archaisch».

Ja, wenn ich mich nicht täusche, hat er sogar Ihre Idee vom «Gesamtkunstwerk» geklaut!

Geklaut würde ich das nicht nennen. Wir hatten diesbezüglich tatsächlich eine sehr ähnliche Auffassung. Wir wollten beide das Theater reformieren. Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass wir Musik und Drama miteinander verbinden müssen, so wie in den griechischen Tragödien. So entwickelt das Drama mithilfe der Musik und die Musik mithilfe des Dramas eine noch grössere Ausdruckskraft. Das sollten wir bei nationalen Festspielen in offiziellen Festspielhäusern tun, an denen alle teilhaben können. So können wir das Volk erziehen. In meiner Schrift «Das Kunstwerk der Zukunft» (die ich übrigens in Zürich verfasst habe!), berichte ich ausführlich über diese Idee, falls Sie sich näher dafür interessieren. Kellers Gedanken zu «nationalen Festspielen» mit Schauspielen und Chören, die das Schweizer Volk vereinen sollen, stimme ich daher vollkommen zu. Ich habe seinen Mythenstein-Aufsatz mehrmals gelesen.

Meinen Sie nicht, dass Herr Keller bei einem Ihrer Mittagessen vielleicht ja einen Blick in Ihr Manuskript geworfen hat?

Stimmt, in den neun Jahren in denen ich in Zürich lebte, habe ich Keller oft in mein kleines Anwesen neben der Villa der Wesendoncks zum Mittagessen eingeladen. Nein, ich muss sagen, wir hatten einfach ein recht ähnliches Kunstverständnis. Ich bin mir aber nicht sicher, was er von meiner Musik hielt. Er sah mich wohl mehr als Dichter. Ich glaube auch, gegen Ende meines Aufenthalts hatte er etwas Mühe mit meinem Bestreben, ein Musiker der Zukunft und künstlerisch fortschrittlich zu sein... Was mich angeht: Ich konnte seine «Leute von Seldwyla» kaum mehr aus der Hand legen. Ich hielt ihn für einen überaus talentierten Lyriker.

Und trotzdem haben Sie zu Ihren Lebzeiten kein einziges seiner Gedichte vertont.

Das ist wahr. Die Zürcher Kollegen haben Musik zu seinen Texten geschrieben.

Nicht nur die Zürcher... Warum wohl?

Lassen Sie mich nachdenken. Zugegeben, er hatte ein sehr genaues Auge. Besonders für die Natur. Das ist auch kein Wunder bei euren Schweizer Alpen und Seen. Er war ja auch Maler, wissen Sie? Neben dem Schreiben hat er Landschaftsbilder gemalt. Das merkt man seinen Gedichten an. Wie sagt er so schön am Anfang vom «Mythenstein», als er plötzlich von fern Chorgesang hört: Die Musik und der Anblick der Alpen schöben ihm in diesem Moment «die Dichterei ins Malen hinein». Ich glaube zudem, dass die Menge an Vertonungen auch davon rührt, dass Keller viele Gedichte zu Aufführungszwecken an öffentlichen Anlässen geschrieben hat, wie zum Beispiel das «Wegelied» für die Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914 (Amrein, 387).

Vielen Dank für Ihre Statements, Herr Wagner. Fahren Sie wohl!

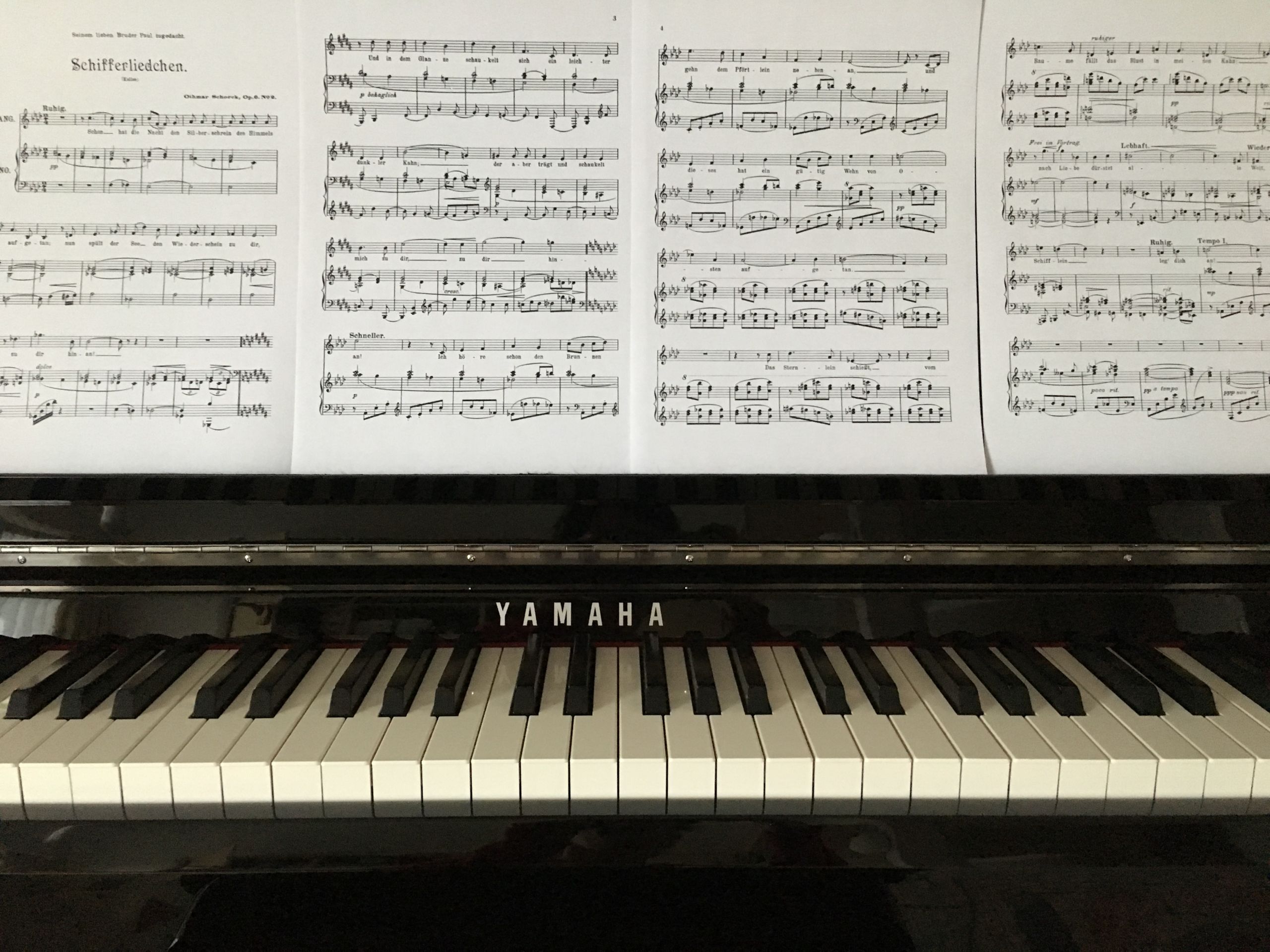

Die Vertonung von Gottfried Kellers Gedicht «Fahrewohl» vom Schweizer Komponisten Othmar Schoeck

Die Vertonung von Gottfried Kellers Gedicht «Fahrewohl» vom Schweizer Komponisten Othmar Schoeck

Der See glitzert im Sonnenlicht. Wir nähern uns dem

Eingang des Urnersees. Die Touristen auf dem Schiff

sind stets am Knipsen, es sind Chinesen. Ihre

Fotoapparate blinken. Das Geräusch macht mich

nervös. Was Keller wohl davon halten würde?

Zu seiner Zeit gab es hier erst wenige Touristen,

vor allem Engländer und Amerikaner.

Höchstens ein paar Wanderer. Ich stehe

an der Reling und spüre den

Wind. Wenn das Schiff hält,

höre ich auch die Vögel.

Ich weiss, Keller träumte stets

von Musik.

Es wäre die Aufgabe des Dichters, durch die Zucht der Musik wieder eine rein und rhythmisch klingende Sprache zu finden [...], die Aufgabe des Komponisten dagegen, für ein solches Gedicht die entsprechenden Tonsätze zu schaffen und nicht vor der grösseren Gedankentiefe und dem Reichtum wirklicher Poesie zurückzuschrecken.

Fast 45% der «Gesammelten Gedichte» von Gottfried Keller wurden vertont. Bekannte Namen wie Hugo Wolf, Arnold Schönberg, Johannes Brahms und Alexander Zemlinsky haben seine Texte in Musik gesetzt. Schon zu Lebzeiten Kellers waren seine Texte vor allem bei Schweizer Komponisten äusserst beliebt. Am meisten Gedichte hat der Schweizer Komponist Othmar Schoeck vertont. Daneben auch Wilhelm Baumgartner, Ignaz Heim, Carl Attenhofer und Friedrich Hegar (Amrein, S.387). Keller hat die in der Schweiz tätigen Komponisten durchaus zu einer nationalen Liedkultur inspiriert! Das internationale Interesse an seinen Texten ist wohl auch auf den regen und vernetzten Kunstbetrieb im Zürich des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. So war Keller auch mit Johannes Brahms befreundet, der 1874 ein paar Sommermonate in Zürich verbrachte (Baumann 2017). Spannend auch, dass fast alle Vertonungen seine Texte mit Sängerstimmen ehren - wo der Gesang doch Keller von allen Musikformen besonders am Herzen lag. Die Vertonungen für Frauen- und Männer-Chöre, die an manchem öffentlichen Anlass aufgeführt wurden, konnten Kellers Vision von nationalen Festspielen und Sängerfesten so teils auch verwirklichen.

Hugo Wolfs Vertonung von Gottfried Kellers Gedicht «Wie glänzt der helle Mond»

Hugo Wolfs Vertonung von Gottfried Kellers Gedicht «Wie glänzt der helle Mond»

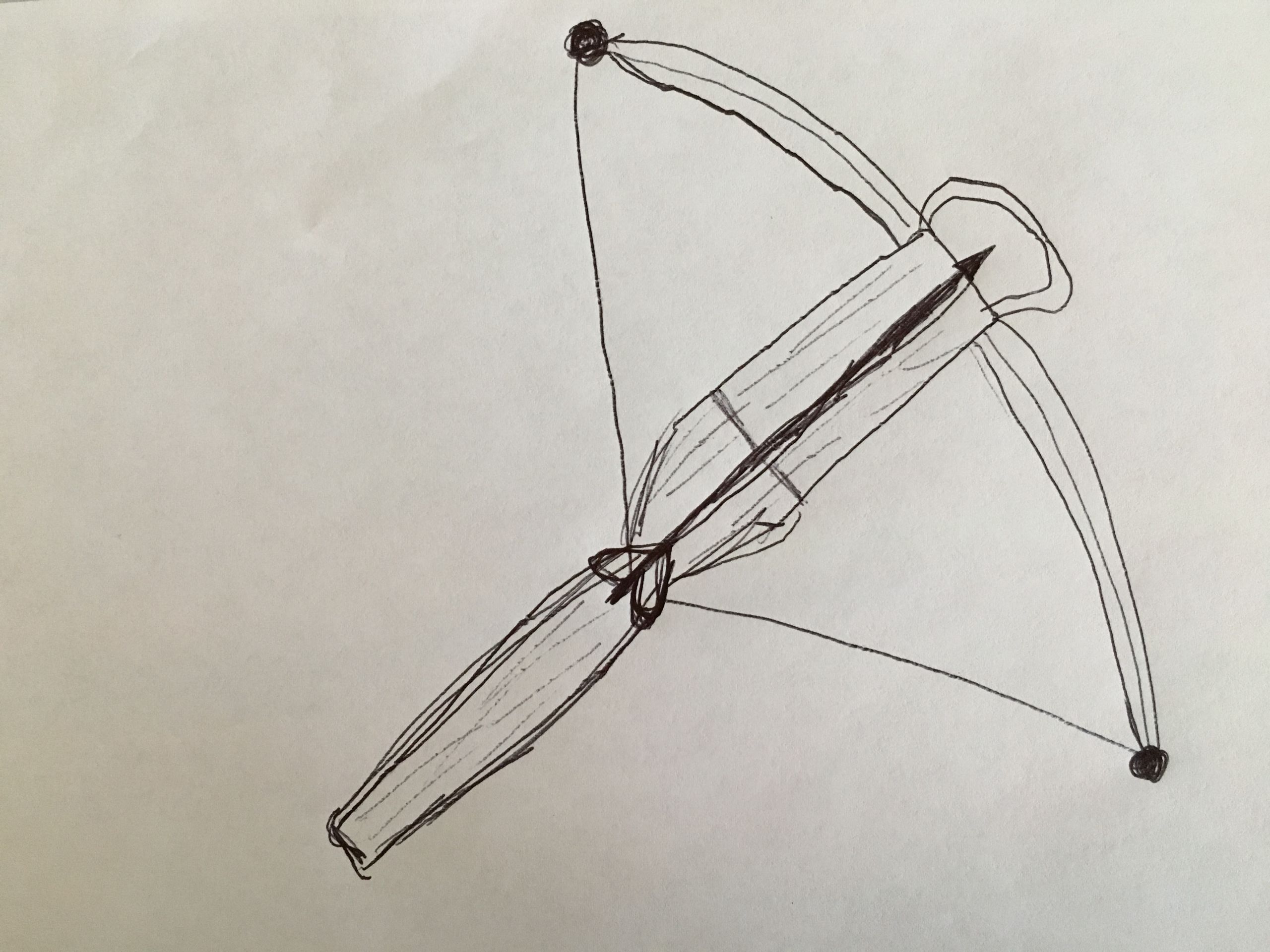

Herr Tell, mit Ihnen will ich auch noch ein paar Worte wechseln.

Wenn ich schon zum Schillerdenkmal reise, will ich auch den Mann kennenlernen, der durch das Monument geehrt wird. Es ist nicht Schiller, sondern seine vielleicht berühmteste Figur, der Tyrannenmörder Wilhelm Tell. Als achtbahren Familenvater und exzellenten Schützen kennt man ihn und als Freiheitskämpfer, der sich gegen den autoritären Habsburger Landvogt Gessler auflehnt und ihn letztendlich besiegt.

Herr Tell, Sie sind ein Held, das ist bekannt. Der Schweizer Nationalheld, genauer gesagt.

Wenn Sie das sagen... ich glaube, da sind sich heute nicht mehr alle einig.

Sagt Ihnen der Name «Friedrich Schiller» etwas?

Er hat ein Drama über mich geschrieben, aber er war beileibe nicht der erste, weiss der Teufel, warum das Stück des deutschen Nationaldichters so einen Rummel verursachte. Immerhin, Schiller machte mich zum Helden! Man ist nie so gut, wie andere über einen schreiben...

...und auch nicht so schlecht. Der Held meiner Geschichte heisst Gottfried Keller.

Ah ja! Keller, natürlich. In seinem «Grünen Heinrich» gibt es eine Episode, in der Schillers Schauspiel über mich aufgeführt wird. Keller schildert die Aufführung als richtiges Volkstheater mit festlichem Charakter.

Genau. Aber er ist auch auf andere Weise mit Ihnen verbunden.

Hat er etwa auch einen Apfel vom Kopf seines Sohnes geschossen? Oder einen Gessler in eine hohle Gasse gelockt?

Nicht ganz. Er war Schriftsteller und wollte das Schweizer Volk einen.

Grossartig! Solche Männer braucht die Eidgenossenschaft! Nur vereint kommt man an gegen Tyrannnen. Den Gessler konnte ich zwar allein besiegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wieder funktionieren würde...

Keller glaubte sehr an die Macht der Gemeinschaft. Seine Methoden waren auch etwas anders als Ihre. Er beherrschte die Kunst des Armbrustschiessens nicht.

Meiner Meinung nach braucht das Volk einen Grund, für den es sich zu kämpfen lohnt. Dann erst kann es eine Einheit bilden und an einem Strang ziehen.

Sagen wir es mal so, Gottfried Keller setzte auf das Wort. Die Feder ist mächtiger als das Schwert.

Tatsächlich?

Sehen Sie: Angenommen einer schreibt ein Lied über die Freiheit und das Lied hat eine so mächtige Melodie, dass jeder, der sie hört, mitsingen will. Dann wird aus einer einzelnen Stimme bald ein riesiger Chor, der alles andere übertönt. Sogar das Sirren von Pfeilsehnen. Gottfried Keller war der Überzeugung, dass eine solche Gemeinschaft, entstanden bei Nationalfesten und bestärkt durch gemeinsame Lieder, jede Streitigkeit beseitigen könnte.

Interessant. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das in der Realität tatsächlich funktioniert, aber ich wünsche Gottfried Keller Glück bei seinen Vorhaben.

Willhelm Baumgartners Vertonung von Gottfried Kellers Gedicht «An mein Vaterland».

Willhelm Baumgartners Vertonung von Gottfried Kellers Gedicht «An mein Vaterland».

Ahoi!

Fast am Ziel und wir werden sogar noch überholt. Was für eine Frechheit...

Am Mythenstein

Endlich sind wir angekommen! Der Stein ist

imposant. Und siehe da: «Dem Saenger

Tells». Der Nationaldichter des Schweizer

Nationalhelden ist dem Volk also ein

Sänger, ein Liedermacher. Das wird

Keller gefallen haben. Nationalgefühl

entsteht eben nicht aus Poesie allein,

sondern erst aus Liedern. Die

umfassende Kunsterfahrung

einer Vereinigung der Künste

vereint auch die

Menschen.

Die Wirkung solcher Spiele würde die gehaltlose Geräusch- und Vergnügungssucht verdrängen, und die Zwischenzeit wäre in der Tat eine Zeit ruhiger Arbeit und des Friedens, der aus der gleichmässigen Bildung und Veredelung des Menschen und [...] dem gemeinschaftlichen Wirken ungleicher Stände hervorginge.[...] Das ist einer der Wege, den diese Sache gehen könnte und den ich während der Rückfahrt vom Mythenstein träumte.

Auch ich träume während der Rückfahrt und beginne den Reiz an nationalen Festen zu erahnen. Ich gehöre zu einer Generation, die sehr viele Feste feiert. Die vielen Musikfestivals im Sommer, die Clubs und die Partys sind kaum mehr überschaubar, so viele von ihnen gibt es. Doch genau da sehe ich den Unterschied zu Gottfried Kellers Vision: Keller wollte, dass Nationalfeste ein Gemeinschaftsgefühl unter den Menschen stiften. Ich habe jedoch den Eindruck, dass das bei der Fülle an Festen heute gar nicht mehr möglich ist. Feste sind für uns nichts Einzigartiges mehr - im Gegenteil, sie sind zu Konsumgut geworden. Monatelange Vorfreude auf Musik, Tanz und Theater sind einer Gleichgültigkeit gewichen.

Wie gern würde ich mich am Schiffssteg noch in eine Beiz setzen, Saiten- oder Zitherklänge hören, mich am fremden Feuer wärmen, in Gemeinschaft. Mir wurde klar: Der Kern von Gottfried Kellers «Gesamtkunstwerk» ist die Begeisterung, die alle Menschen erfassen soll. Denn Begeisterung und gemeinsame Freude an den Künsten hält die Menschen zusammen. Davon sollten zukünftige Lieder handeln.

Wenn nun dieses Tonmeer erbrauste und auftauchend aus demselben eine Reihe fünfhundertstimmiger Halbchöre einander die Erzählung [...] einer Musik gewordenen Ethik abnähmen, so wäre die Frage des Dramas in ein neues Stadium getreten. [...] und das gemeinsame Element der Bildung umfasste die Blüte der Nation.

Gottfried Kellers Texte klingen und leben bis heute: Als begeisterte Musikerin und Komponistin ehre ich den altehrwürdigen Herrn mit einer Eigenkomposition zu seinem Gedicht «Morgen».

Dank

Danke Hildegard Keller, für die enthusiastische Begleitung dieses Projekts.

Danke Richard Wagner, für das angenehme Gespräch trotz «Ruhe in Frieden».

Danke Wilhelm Tell, für deinen einstigen und auch zukünftigen Heldenmut.

Und Danke Gottfried Keller - weniger für deine Poesie, denn damit hast du halt deinen Lebensunterhalt verdient, als für deine einzigartige künstlerische Weitsicht.

Bibliographie

-Amrein, Ursula (Hg.): Gottfried Keller-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart 2018, S.197-199, 387-388.

-Baumann, Andrea: «Als Johannes Brahms in Rüschlikon weilte». In: Zürichsee-Zeitung Bezirk Horgen 26.10.2017, S.7.

-Hanke, Eva Martina: «Ein sehr begabter Mensch, aber auch etwas Friseur und Charlatan. Richard Wagner in Gottfried Kellers Zürich. Rede zum Herbstbott 2013». In: Mitteilungen der Gottfried Keller-Gesellschaft Zürich [2] 2014, S. 6-27.

-Keller, Gottfried: Am Mythenstein. In: Aufsätze, Dramen, Tagebücher, Band 7, hg. v. Dominik Müller. Frankfurt am Main 1996, S.165-193.

Bildquellen

-Sonnenaufgang über dem Vierwaldstättersee: Zentralplus, Roman Küttel <https://www.zentralplus.ch/de/blogs/fundstuecke/5515220/Vierwaldstättersee-im-Morgenrot.htm>.