Der Wald als Ressource

Gottfried Keller, der erste Waldschützer

Ich erhole mich im Wald. Am liebsten gehe ich am Mittag, wenn es in der Stadt brütend heiss ist, in den Wald. Erfrischt mich der kühle Schatten? Ist es der Cervelat am Stecken über dem Feuer? Das Zusammensein mit Freunden und Familie, die manchmal mitkommen? Oder ist es doch das Flüstern der Bäume?

Feuerstelle im Sihlwald © Laura Barberio, 2019

Feuerstelle im Sihlwald © Laura Barberio, 2019

Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung und die Abholzung der Wälder, das sind Themen, mit denen Politik gemacht und Wahlen gewonnen werden. Firmen werben damit, für jeden getätigten Kauf eine Anzahl Bäume zu pflanzen. Der Wald ist eine Ressource, wie schon seit den Anfängen der menschlichen Zivilisation, aber der Wald ist längst auch ein politisches Instrument geworden.

Warnsignal Baumpflege © Laura Barberio, 2019

Warnsignal Baumpflege © Laura Barberio, 2019

Warnsignal Baumfällung © Laura Barberio, 2019

Warnsignal Baumfällung © Laura Barberio, 2019

Einer der frühen Mahner ist Gottfried Keller. Er erkannte den Wert des Waldes und zeigt ihn literarisch in vielen Formen. Ich mache mich mit Gottfried Keller auf, um das Konzept der Nachhaltigkeit im 19. Jahrhundert zu erforschen. Los, gehen wir in den Wald.

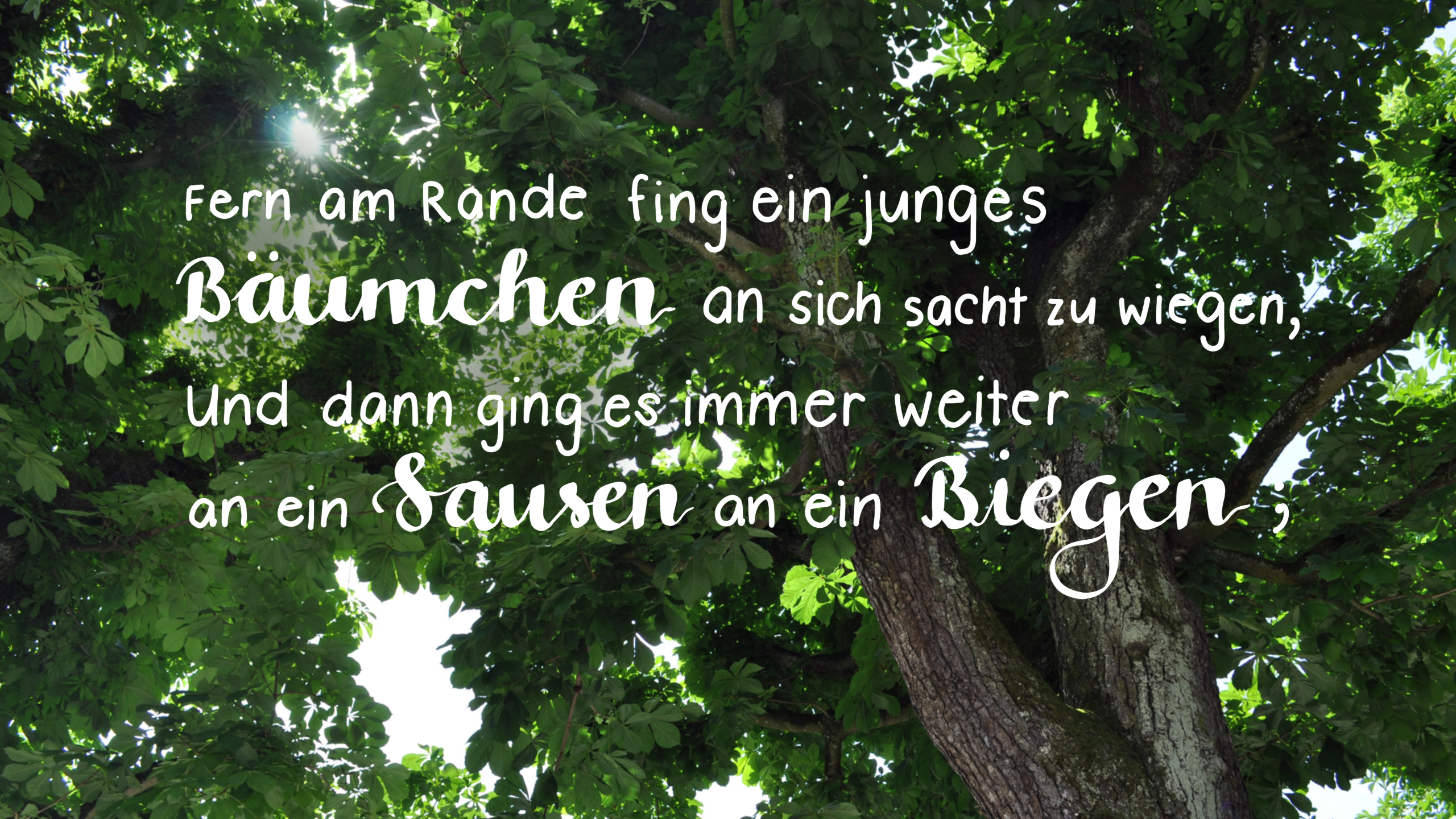

Gottfried Keller gibt uns sein Waldlied I mit. Es ist eines von vielen Liebesliedern, die er auf den Wald gedichtet hat und die dann andere vertont haben.

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Im Sihlwald ist die Lieblingsfeuerstelle meiner Familie, wichtiger aber ist hier, dass er mit Gottfried Keller eng verbunden ist und in der kantonalen Forstwirtschaft eine wichtige Rolle spielt.

Parkticket © Laura Barberio, 2019

Parkticket © Laura Barberio, 2019

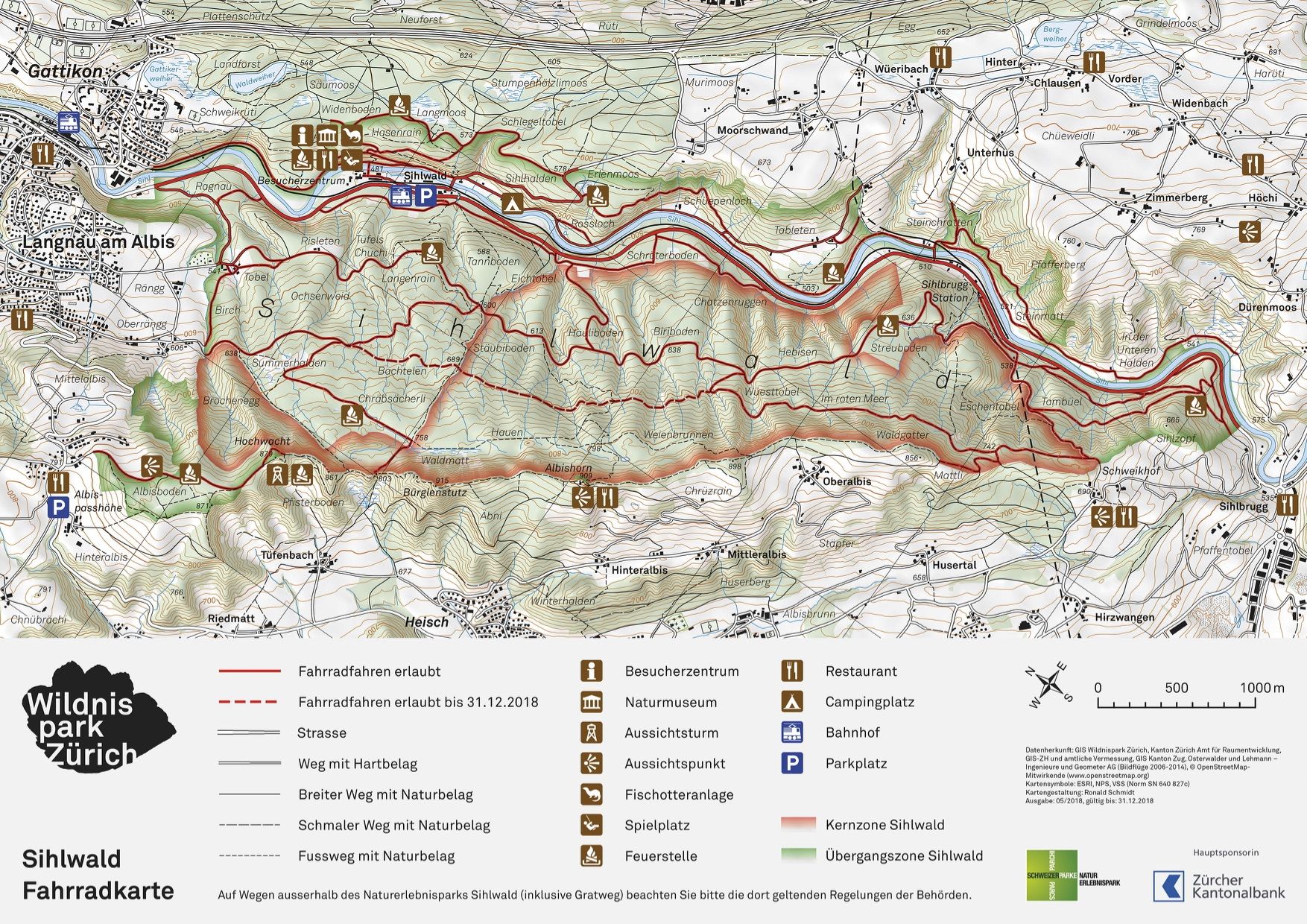

Die 1000 Hektaren umfassende Waldlandschaft ist im Besitz der Stadt Zürich und wird heute nicht mehr bewirtschaftet. Der Naturwald erstreckt sich über die Gemeindegebiete von Horgen, Oberrieden, Langnau a. A., Hausen a. A. und Hirzel. Er ist der grösste zusammenhängende Buchenwald der Schweiz und ein grossflächiger ursprünglicher Wald, was heute eine Seltenheit darstellt. In diesem riesigen Naturwald soll sich die Wildnis ohne menschliche Störung entfalten können. Kurz gesagt heisst das, vollständiger Verzicht auf Holznutzung. Auf diese Weise bietet die Naturlandschaft des Sihlwaldes Lebensraum für zehntausende Lebewesen. Die Otter in der Fischotteranlage sind also bei Weitem nicht die einzigen Bewohner dieses Waldes.

Kampagne „Rettet den Wald“: Briefmarke der Deutschen Bundespost von 1985 © DBP, Wikipedia, 1985

Kampagne „Rettet den Wald“: Briefmarke der Deutschen Bundespost von 1985 © DBP, Wikipedia, 1985

Der Grundstein für das Projekt des Naturwaldes wurde erst im Jahr 1985 gelegt. Die Briefmarke aus Deutschland aus diesem Jahr zeigt bereits die Thematik der damaligen Zeit. Eines der grossen politischen Themen war das Waldsterben. Seit 1980 wurde ein grossflächiges Absterben des Waldes prognostiziert. Besonders in Deutschland, Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz debattierte man emotional. Im Jahre 1983 wurde die Debatte dann weniger politisch und emotional geführt. Forstwissenschaftler beschäftigten sich von da an mit dem Thema und führten Untersuchungen durch. Darauf hat 1994 der Stadtrat von Zürich und der Regierungsrat des Kantons den ersten Zehnjahresplan verabschiedet. Ein Jahrhundert nach dem Tod von Keller war das der Startschuss für die Stiftung Naturlandschaft Sihlwald. Der Weg für nachhaltige Forstwirtschaft im Sihlwald war geebnet.

Hier könnte Besinnung stattfinden über die Verantwortung der Menschen für Umwelt und Natur.

Das Projekt des Naturwaldes ist allerdings nicht nur Selbstzweck. Die Idee ist die Schaffung eines Erholungs- und Rückzugsortes. Die Menschen sollen durch den Besuch im Sihlwald der Natur wieder näherkommen und sich auf diese Weise Gedanken über den Wert des Waldes machen. Nachhaltigkeit wird im Naturerlebnispark erlebbar gemacht. So ist der Sihlwald in zwei Zonen unterteilt. Die Kernzone ist für den Naturwald reserviert und umfasst 41 Prozent des Sihlwaldes. In dieser Zone kann sich der Wald natürlich entwickeln. Die Naturerlebniszone ist mit 42.5 Prozent etwas grösser. Sie grenzt bewusst an das Wohngebiet von Langnau am Albis und dient der Erholung und dem Erlebnis. Besucher dürfen den Wald frei und auch abseits der Wege betreten.

Auch Gottfried Keller kannte und liebte die Wälder rund um Zürich. Das macht bereits die erste Strophe seines Waldliedes I deutlich. Es liest sich als Liebeslied an den Eichenwald. Durch die Beschreibung des Waldes in dieser Strophe wird der Wald vermenschlicht. Die Bäume stehen Arm in Armund Krone an Kronenebeneinander. Durch diese Worte entsteht ein Bild von Zusammengehörigkeit. Der Wald als Sinnbild für eine Gesellschaft, die zusammenhält und für einander einsteht. Also die Bäume, die Arm in Arm stehen als Symbol für bürgerliche Solidarität und die Baumkronen als Zeichen für die freien Bürger. Kellers Wortwahl vom alten Lied scheint darauf hinzudeuten, dass auch die Tradition in dieser Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt.

Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen / Heut hat er bei guter Laune mir sein altes Lied gesungen.

Die Geschichte des Sihlwaldes geht weit zurück. Sie wurde im Rahmen der Studien zur Naturlandschaft Sihlwald ausführlich dokumentiert. Bereits im Jahr 853 erhielt das Fraumünsterkloster in Zürich von König Ludwig dem Deutschen einige Rechte am Sihlwald. Spätestens Ende des 13. Jahrhunderts wurde das Holz dann auch in Zürich zu einer der wichtigsten Ressourcen. Zu dieser Zeit herrschte in anderen Städten wie London bereits Holzmangel, sodass auf andere Ressourcen ausgewichen werden musste. Das Holz der Buchenwälder des Sihlwaldes war von immenser Bedeutung für die Energieversorgung des Zürcher Gewerbes und des Bürgertums. Auf diese Weise trug der Sihlwald massgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung Zürichs bei. Es dauerte allerdings noch bis zum 16. Jahrhundert, bis die Stadt Zürich ihre Nutzungsrechte ausbauen konnte und tatsächlich die Bodenrechte des Sihlwaldes besass. Doch nicht alle waren über die städtische Nutzung und die allmähliche Aneignung durch die Stadt sonderlich erfreut. Es kam zu Konflikten mit der lokalen Bevölkerung.

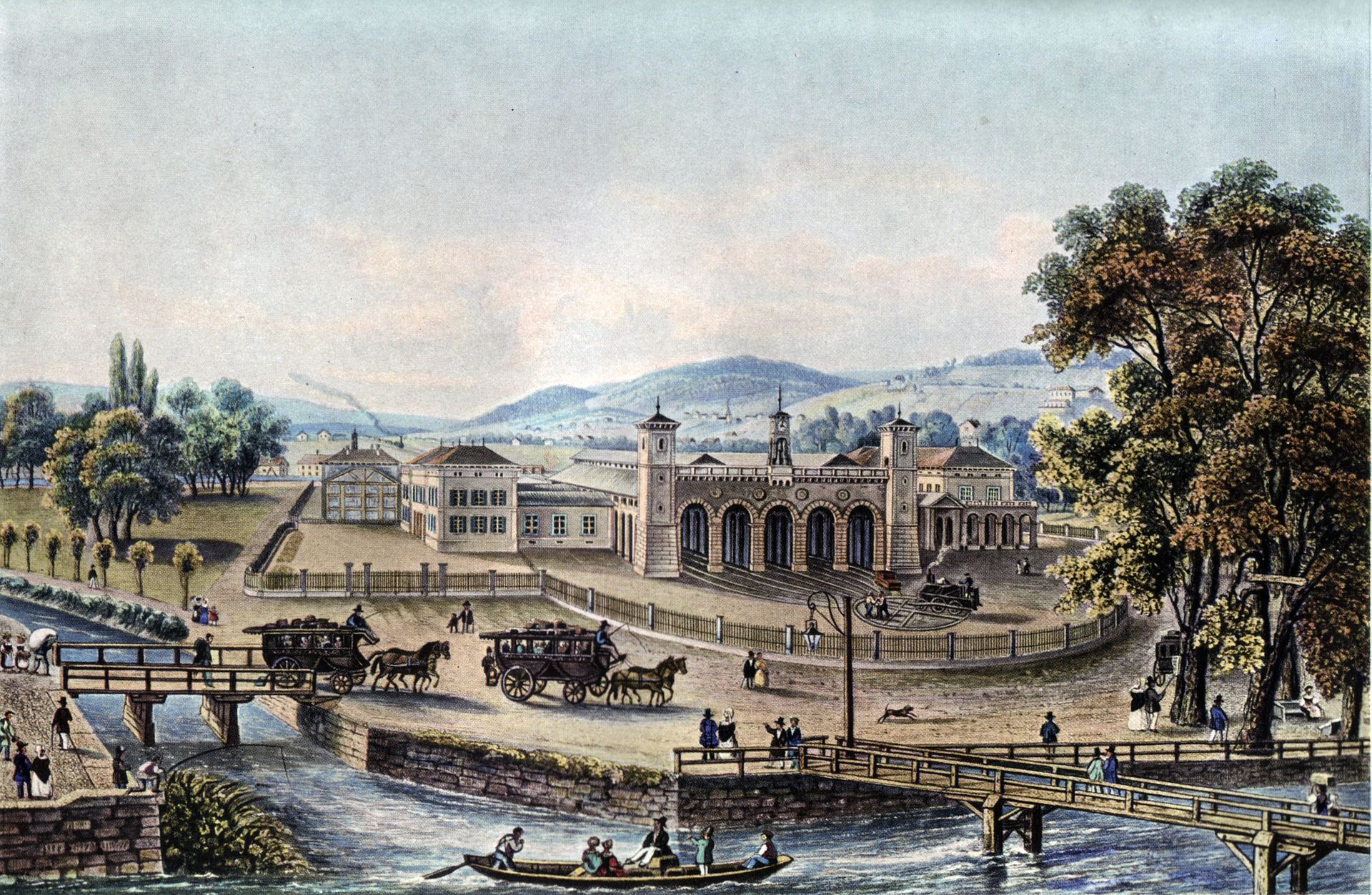

Über die Sihl, die sowohl durch den Sihlwald als auch durch die Stadt floss, konnte das Holz zunächst leicht transportiert und nach Zürich verschifft werden. Später kam der Transport mit Fuhrwerken und ab 1892 die Beförderung mit der Bahn hinzu, was die Abholzung nochmals förderte. Dies war von grosser Bedeutung, da das Brennholz in Zürich und in der ganzen Schweiz noch bis ins 20. Jahrhundert eine entscheidende Rolle spielte. Die Steinkohle wurde erst später so erschwinglich, dass sie als Alternative verwendet werden konnte.

Gottfried Keller stellte jedoch bereits vor der teilweisen Ausplünderung des Sihlwaldes in diesem Jahrhundert kritische Fragen zur Übernutzung des Waldes.

Es wird eine Zeit kommen, wo der schwarze Segen der Sonne unter der Erde aufgezehrt ist, in weniger Jahrhunderten, als es Jahrtausende gebraucht hat, ihn zu häufen. Dann wird man auf Elektrizität bauen. Aber da die lebenden Wälder jetzt schon langsam aber sicher aufgefressen werden, wo werden die geregelten Wasserkräfte sein, welche die elektrischen Maschinen bewegen sollen? Dahin führt das wahnsinnige: mehr, mehr! immer mehr! welches das Genug verschlingen wird.

Allein diese Auseinandersetzung mit der wertvollen Ressource des Waldes zeigt, dass sich Gottfried Keller bereits im 19. Jahrhundert mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit auseinandersetzte. Seine Zeit prägte eine materielle Unersättlichkeit, die Nährboden für solche düsteren Vorahnungen bot. Dabei ist es verblüffend, mit welcher Aktualität das bevorstehende industrielle Zeitalter beschrieben wird. Bereits zu der Zeit, als sich das Erdöl als Ressource durchsetzte, warnte Keller vor deren Vergänglichkeit. Mit anderen Worten warnt Keller vor dem Erdöl – einer nicht nachhaltigen Ressource. Umso wichtiger sei es, den Wald nachhaltig zu bewirtschaften, so dass er nachwachsen kann. Kellers Aussage könnte in einer Tageszeitung oder einem Ökoblog stehen. Sie bringt den Zeitgeist auch von heute auf den Punkt. Wir haben und wollen von allem zu viel. So ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir nicht einmal mehr genug haben. Gottfried Keller war fünfzehn Jahre lang Staatsschreiber und wusste über die forstlichen Verhältnisse und den drohenden Raubbau Bescheid.

Nicht mehr verbrauchen, als nachwächst. Dieses ursprüngliche Verständnis von Nachhaltigkeit erfüllt auch eine Forstplantage. Die kann jedoch nicht mit einem natürlichen Wald verglichen werden. Aus diesem Grund umfasst die Nachhaltigkeit nach unserem heutigen Verständnis viel mehr als diese quantitative Dimension. Der Wald soll so genutzt werden, dass er langfristig erhalten bleibt und unterschiedliche Funktionen erfüllen kann.

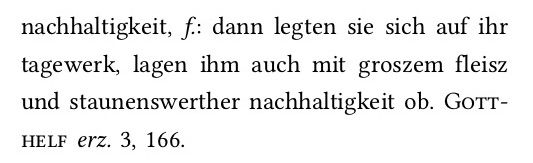

Eintrag zur "Nachhaltigkeit" im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.

Eintrag zur "Nachhaltigkeit" im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.

Heute ist der schweizerische Waldbestand durch Abholzung nicht mehr bedroht. Die aktuelle Bedrohung des Waldes zeigt sich mit einem ganz anderen Gesicht. Der Wald wird durch die unterschiedlichen Giftstoffe in der Luft bedroht. Diese lagern sich bereits seit der früheren Industriezeit kontinuierlich im Waldboden ab.

Dieser Erfolg hierzulande lässt sich jedoch nicht in allen Teilen der Welt beobachten. International liegt das Ziel einer nachhaltigen Nutzung des Waldes nach wie vor in weiter Ferne. Dies hat viele Gründe. Die Armut der Bevölkerung, Korruption und das Fehlen von geeigneten Forstgesetzen. In Anlehnung an Gottfried Keller sollte man sich jedoch erinnern, dass der Wald als Spiegel der Gesellschaft gesehen werden kann. Für eine globale Gesellschaft, die nachhaltig bestehen will, ist ein sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen unerlässlich.

Für solche und andere Probleme müssen Lösungen gefunden werden. Denn ein florierendes Waldgebiet bietet Vorteile, die es schützenswert machen. Der Wald schützt Zürich nämlich auch vor Naturgefahren wie Erdrutschen oder Hochwasser. Ausserdem ist er besonders in Zeiten des Klimawandels und der damit einhergehenden Zunahme von Treibhausgasen unglaublich wichtig. Der Wald nimmt Kohlendioxid auf und speichert es.

Forsthaus im Sihlwald © Laura Barberio, 2019

Forsthaus im Sihlwald © Laura Barberio, 2019

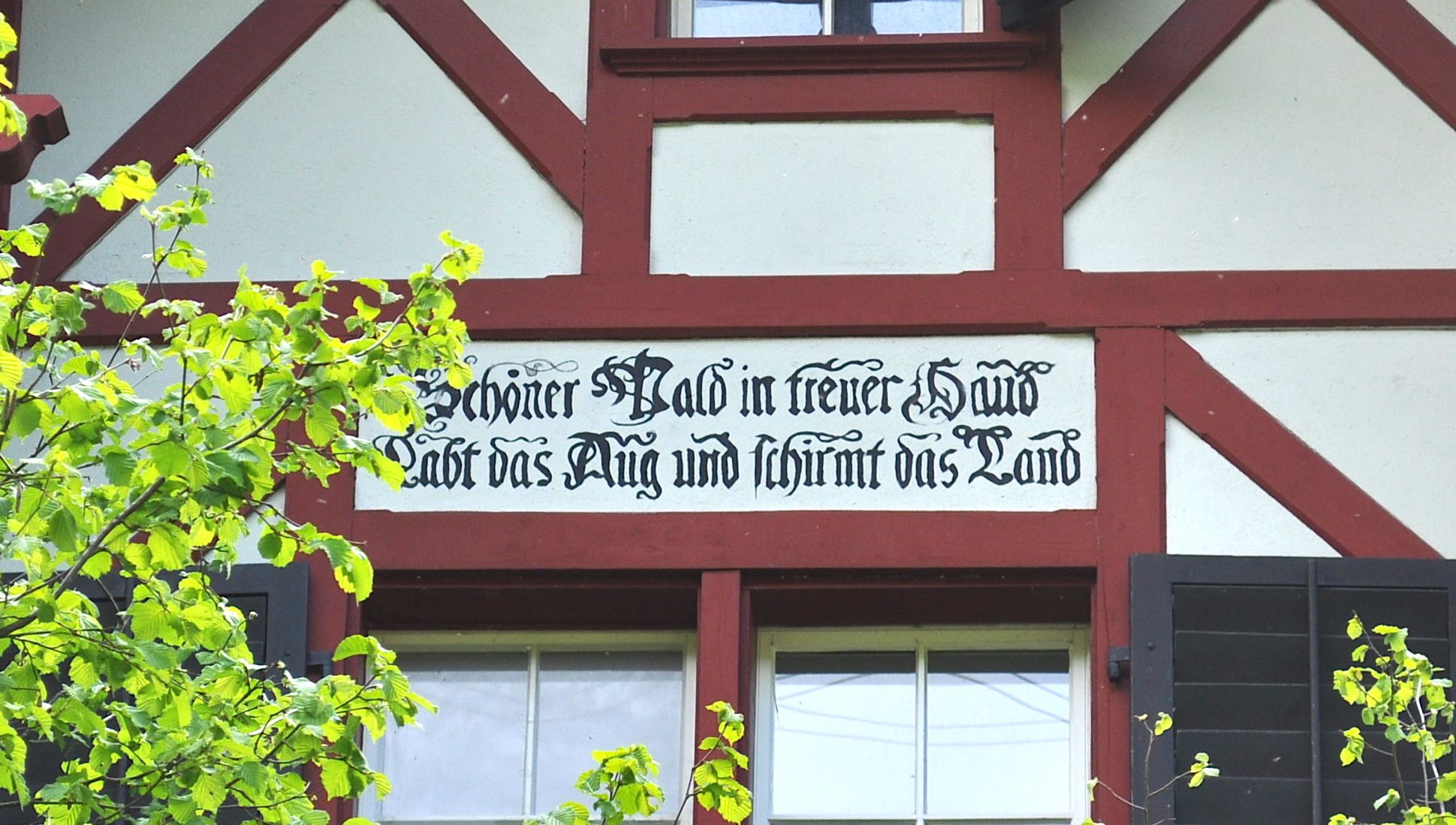

Ende des Jahres 1878 wurde Gottfried Keller vom Zürcher Stadtforstmeister Ulrich Meister gebeten, einen Vers für das Forsthaus im Sihlwald zu entwerfen.

Ein Forst zeigt wie ein blanker Schild / Dir der Gemeinde Spiegelbild

Der Wald als Spiegelbild der Gesellschaft. Diese Metapher zeigt, dass die Gesellschaft einen direkten Einfluss auf den Zustand des Waldes hat und umgekehrt. Nur ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Ressource kann die Grundlage für eine nachhaltige Gesellschaft darstellen.

Spiegelbild des Waldes © Laura Barberio, 2012

Spiegelbild des Waldes © Laura Barberio, 2012

Heute ziert jedoch ein anderer Vers das alte Forsthaus unweit der Bahnstation Sihlwald.

Schöner Wald in treuer Hand / Labt das Aug und schirmt das Land

Im ersten Teil dieses Verses geht Gottfried Keller auf die Rolle des Försters ein, der sich um den Wald kümmert. Im zweiten Teil wird die Rolle des Waldes thematisiert, der nicht nur schön aussieht sondern auch das Land beschützt. An diesem Vers wird Kellers Auffassung zum Verhältnis zwischen Wald und Mensch deutlich. Es ist eine ausgeglichene Beziehung, in der man bei respektvollem Umgang auf gegenseitigen Schutz zählen kann.

Karte vom Sihlwald © Sihlwald, 2019

Karte vom Sihlwald © Sihlwald, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Man will immer das, was man nicht hat und merkt erst, was fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Dieses Gefühl kannte wohl auch Gottfried Keller.

Der Eisenbahnbau zerschneidet die Landschaft, verbindet aber auch die Teile der Schweiz.

Aufnahme einer Tondose von Gollnest & Kiesel KG, www.handelshaus-goki.de

Nach dem Sonderbundskrieg 1847 boomte der Eisenbahnbau in Zürich. Man eröffnete die erste Eisenbahnstrecke, die ausschliesslich auf Schweizer Boden gebaut wurde, zwischen Zürich und Baden . Die Verabschiedung des Eisenbahngesetzes 1852 befeuerte diesen Boom zusätzlich. Das Gesetz besagte, dass Eisenbahnen durch Private oder Kantone gebaut und betrieben werden sollten. Ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen den Privatbahngesellschaften war die Folge, der eine Verstaatlichung derselben nach sich zog. Zwischen 1901 und 1909 wurden die fünf grossen Privatbahnen in die Schweizerischen Bundesbahnen überführt – die heutige SBB. Der Eisenbahnbau läutete ein neues Zeitalter und eröffnete ganz neue Möglichkeiten. Besonders die Kaufleute erkannten das Potential der geringen Transportkosten, die tiefere Preise für Waren zur Folge hatten. So konnte zu Beginn besonders der Handel profitieren. Die Landwirtschaft und lokale Gewerbezweige fürchteten sich jedoch vor den billigeren Konkurrenzprodukten aus Europa.

Durch den Eisenbahnbau veränderte sich auch die Landschaft von Zürich. Wälder und Felder mussten Schienen und Häusern weichen. Der Eichenwald wurde jedoch nicht einfach abgeholzt. Das Holz wurde verwendet, um die Schienen zu legen. So wurden die riesigen Bäume in Unmengen abgeholzt. Die Rodung dieser Eichenwälder scheint besonders gravierend, weil Keller tatsächlich noch Eichenwälder kannte, die es heute nicht mehr gibt.

Bahnhof Zürich 1847 von der Limmat her © Johann Baptist Isenring, Wikipedia, 1847

Bahnhof Zürich 1847 von der Limmat her © Johann Baptist Isenring, Wikipedia, 1847

Auf dem Gemälde von Johann Baptist Isenring, dem Schweizer Maler und Fotograf, sieht man den Bahnhof in Zürich von der Limmat her. Das Bild entstand 1847 während dem grossen Eisenbahnboom.

Diese baulichen Veränderungen Zürichs führten zu Verlust von Grünflächen. Die Natur musste der Zivilisation weichen. Gleichzeitig entstand auf diese Weise eines der ökologisch nachhaltigsten Verkehrsmittel, die heute zur Verfügung stehen.

Hätte Gottfried Keller jemals gedacht, dass eine der Hauptursachen für die Abholzung des Waldes damals, die Eisenbahn, 200 Jahre später zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln zählen würde?

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Bevor Gottfried Keller sein dichterisches Talent entdeckte, war er nach seiner Schulzeit als Landschaftsmaler tätig. Nachdem er aufgrund eines Streichs frühzeitig von der Schule verwiesen wurde, musste er sich für einen Beruf entscheiden. Da er bereits als Kind immer mal wieder Malübungen unternahm, entschied er sich für die Ausbildung in der Landschaftsmalerei.

Brachte [er] mir eine landschaftliche Vorlage[, die] sollte ich vorerst aufmerksam und streng kopieren.

Nach einigen Arbeiten als Kopist und Kolorist lernte er 1837 den Maler Rudolf Meyer kennen. Dieser brachte Gottfried Keller nun endlich die Grundlagen des Zeichnens und Malens bei. Zum Glück für Gottfried Keller, denn sein vorheriger Lehrmeister war ein Pfuscher gewesen. Er brachte ihm nur eine fehlerhafte Zeichentechnik bei. Meyer zeigte Keller nun, wie man nach der Natur malte und liess ihn Aquarelle kopieren. Wie man am Zitat aus dem Grünen Heinrich sehen kann, forderte Meyer eine strenge Disziplin ein.

Gottfried Kellers Roman Der Grüner Heinrich weist viele autobiografische Züge auf. Besonders die Ausbildung zum Landschaftsmaler wird darin literarisch verarbeitet und kritisch reflektiert. Mit der Planung für den Roman begann Gottfried Keller, als er 1942 von München nach Zürich zurückkehrte. Als Maler war er gescheitert. So überrascht es nicht, dass er viel zu erzählen und zu verarbeiten hatte. Die Hauptfigur Heinrich Lee gerät immer wieder in Lebenslagen, die denen von Gottfried Keller zum Verwechseln ähnlich sind.

Allerlei erlebte Noth und die Sorge, welche ich der Mutter bereitete, ohne daß ein gutes Ziel in Aussicht stand, beschäftigten meine Gedanken und mein Gewissen, bis sich die Grübelei in den Vorsatz verwandelte, einen traurigen kleinen Roman zu schreiben über den tragischen Abbruch einer jungen Künstlerlaufbahn, an welcher Mutter und Sohn zu Grunde gingen. Dies war meines Wissens der erste schriftstellerische Vorsatz, den ich mit Bewußtsein gefaßt habe, und ich war ungefähr dreiundzwanzig Jahre alt. Es schwebte mir das Bild eines elegisch-lyrischen Buches vor mit heiteren Episoden und einem cypressendunkeln Schlusse wo alles begraben wurde. Die Mutter kochte unterdessen unverdrossen an ihrem Herde die Suppe, damit ich essen konnte, wenn ich aus meiner seltsamen Werkstatt nach Hause kam.

Gottfried Keller schildert in diesem Zitat anschaulich, wie sein Scheitern als Landschaftsmaler zu einem Neuanfang als Dichter und Schriftsteller führte. Auch nach seiner Rückkehr nach Zürich waren seine Gedanken noch in München. Das Erlebte liess ihn einfach nicht los und er dachte viel über seine gescheiterte Karriere als Maler nach. Schliesslich fasste er den Entschluss, darüber einen traurigen kleinen Roman zu schreiben. So stellt sein Scheitern in München seine erste schriftstellerische Motivation dar.

Die beiden Grundübel des Grünlings: die unpoetische Form der Biographie und die untypische Spezialität der Landschaftsmalerei, bleiben freilich als Kielwasser unverändert und lassen das Schiff nie fröhlich fahren.

Für Keller scheint diese literarische Verarbeitung seiner Erfahrung als Landschaftsmaler mit autobiografischen Elementen unausweichlich gewesen zu sein. Obwohl es ihm auch Kummer bereitet hat, musste er den Grünen Heinrich auf diese Weise schreiben. Es gelang ihm, aus der Erfahrung des Scheiterns einen erfolgreichen Roman zu erschaffen.

Hoffentlich konnte er seine Zeit in München und seine Scham, erfolglos heimkehren zu müssen, auf diese Weise verarbeiten.

1840 geht Keller nach München mit dem Wunsch an der Königlichen Akademie der Künste zu studieren. Durch den finanziellen Zustupf einer kleinen Erbschaft konnte er diese Reise wagen. Mit diesem Wunsch stand Keller nicht alleine da. München war Kunstmetropole und Universitätsstadt. Auch viele junge Schweizer wurde dadurch angezogen. So einfach wie heute war damals ein Studium im Ausland jedoch nicht. Gottfried Keller wurde, wie viele andere Maler, gar nie Schüler dieser Akademie. Das war jedoch nicht weiter schlimm, da es das Fach «Landschaftsmalerei» an der Akademie noch gar nicht gab. Keller arbeitet dann einfach mit Maler- und Künstlerfreunden zusammen. Zu dieser Zeit konnte Keller nur davon träumen seine Kunstwerke zu verkaufen. Als er dann auch noch krank wurde, waren seine Ressourcen bald aufgebraucht. Als schliesslich seine Mutter für Keller Geld aufnehmen musste, war sein Aufenthalt beendet.

Das folgende Zitat zeigt die Entwicklung von Keller während seiner Zeit als Landschaftsmaler. Zuerst verbrachte er unzählige Stunden damit, Gemälde abzuzeichnen, um die Techniken zu üben. Aber das reichte Keller nicht. Er wollte die Natur selber aufs Papier bringen.

Gottfried Keller war fasziniert vom Wald. Doch nicht nur die Natur, sondern auch Waldbilder anderer Maler erstaunten ihn.

Eichenwald © Robert Zünd, Wikipedia, 1882

Eichenwald © Robert Zünd, Wikipedia, 1882

Das Gemälde eines sommerlichen Eichenwaldes von Robert Zünd gefiel Keller besonders gut. Er entdeckte es während einer Kunstreise im Landhaus von Robert Zünd – ebenfalls Maler im 19. Jahrhundert. Das fotorealistische Bild ist detailversessen, wie man sich selbst im Kunsthaus Zürich überzeugen kann.

Auf der Staffelei stand der Vollendung nah das Innere eines prächtigen Hochwaldes von Laubhölzern, ein vollkommen geschlossenes Bild von vollster Wirkung und merkwürdigster Ausführung.

Nicht nur die künstlerische Darstellung des prächtigen Waldes spricht Keller an. Es scheint das Innere, das Innenleben des Waldes zu sein, das eine Wirkung entfaltet. Durch diese Beschreibung wird klar, dass Keller mit dem Wald und der Natur Emotionen verbindet. Es wirkt sogar so, als hätte für Keller der Wald selbst menschliche Emotionen.

Als der Frühling kam, welchen ich voll Ungeduld erwartet hatte, begab ich mich in den ersten warmen Tagen ins Freie, ausgerüstet mit der erworbenen Fertigkeit, um an die Stelle der papiernen Vorbilder die Natur selbst zu setzen.

Auch diese Art des Malens reichte Keller irgendwann nicht mehr. Inspiriert von der Natur, liess er seiner Fantasie freien Lauf. Es reizte ihn, Bäume so zu zeichnen, wie er sie sich vorstellte. Trotzdem hielt sein Lehrer die Bilder immer noch für Abbildungen der Natur. Auf diese Weise machte sich Keller ein Spiel daraus, Fantasie und Realität zu vermischen, um Neues zu erschaffen.

Ich erfand, irgendwo im Dunkel des Waldes sitzend, immer tollere und mutwilligere Fratzen von Felsen und Bäumen und erfreute mich im voraus, daß sie mein Lehrer für wahr und in nächster Umgegend vorhanden erachten würde.

Natürlich handelt es sich hier um Zitate aus einem fiktionalen Text. Keller selbst hat oft auf diesen fiktionalen Charakter des Romans verwiesen. Trotzdem gibt es viele Stellen, die durch Aufzeichnungen und seine Studienbücher als zumindest autobiografisch eingefärbt belegbar sind. Die Zitate gewähren so einen Einblick ins Selbstverständnis Kellers als Landschaftsmaler.

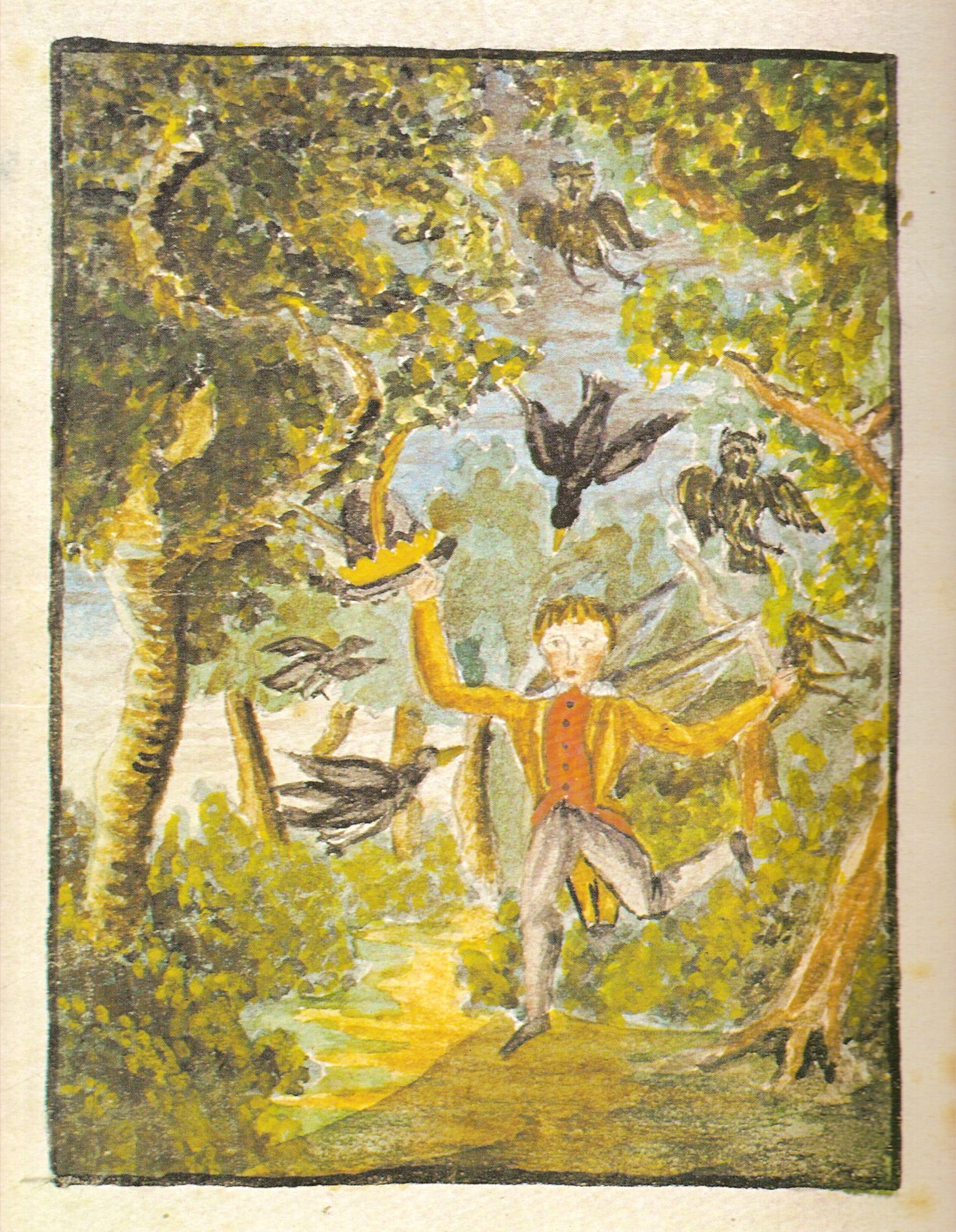

Obwohl Gottfried Keller nicht nur Landschaften gemalt hat, scheinen es ihm die Bäume besonders angetan zu haben. Viele seiner Skizzen und Gemälde zeigen Bäume, Wälder und Wurzeln.

Knabe mit Vögeln im Wald © Gottfried Keller, ZB, 1829

Knabe mit Vögeln im Wald © Gottfried Keller, ZB, 1829

Dieses Bild hat Gottfried Keller als Zehnjähriger gemalt. Möglicherweise hat sich Keller hier selbst dargestellt, wie er mit den Vögeln im Wald spielt. Der Junge auf dem Bild scheint etwa im gleichen Alter wie Keller zu sein. Das Bild lässt erahnen, wie wohl Keller sich im Wald gefühlt hat. Diese Gefühle spiegeln sich auch in seinen Bildern wider.

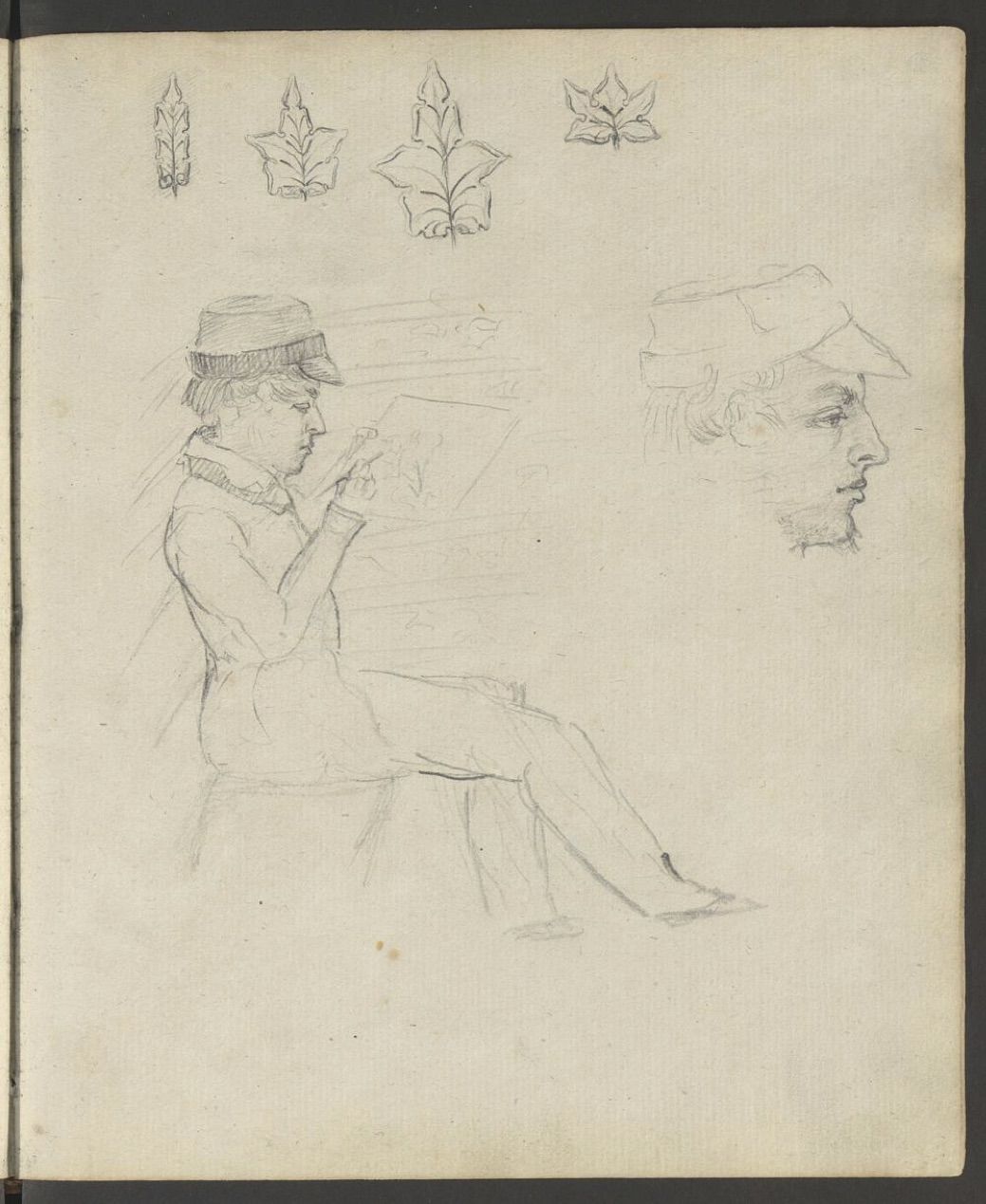

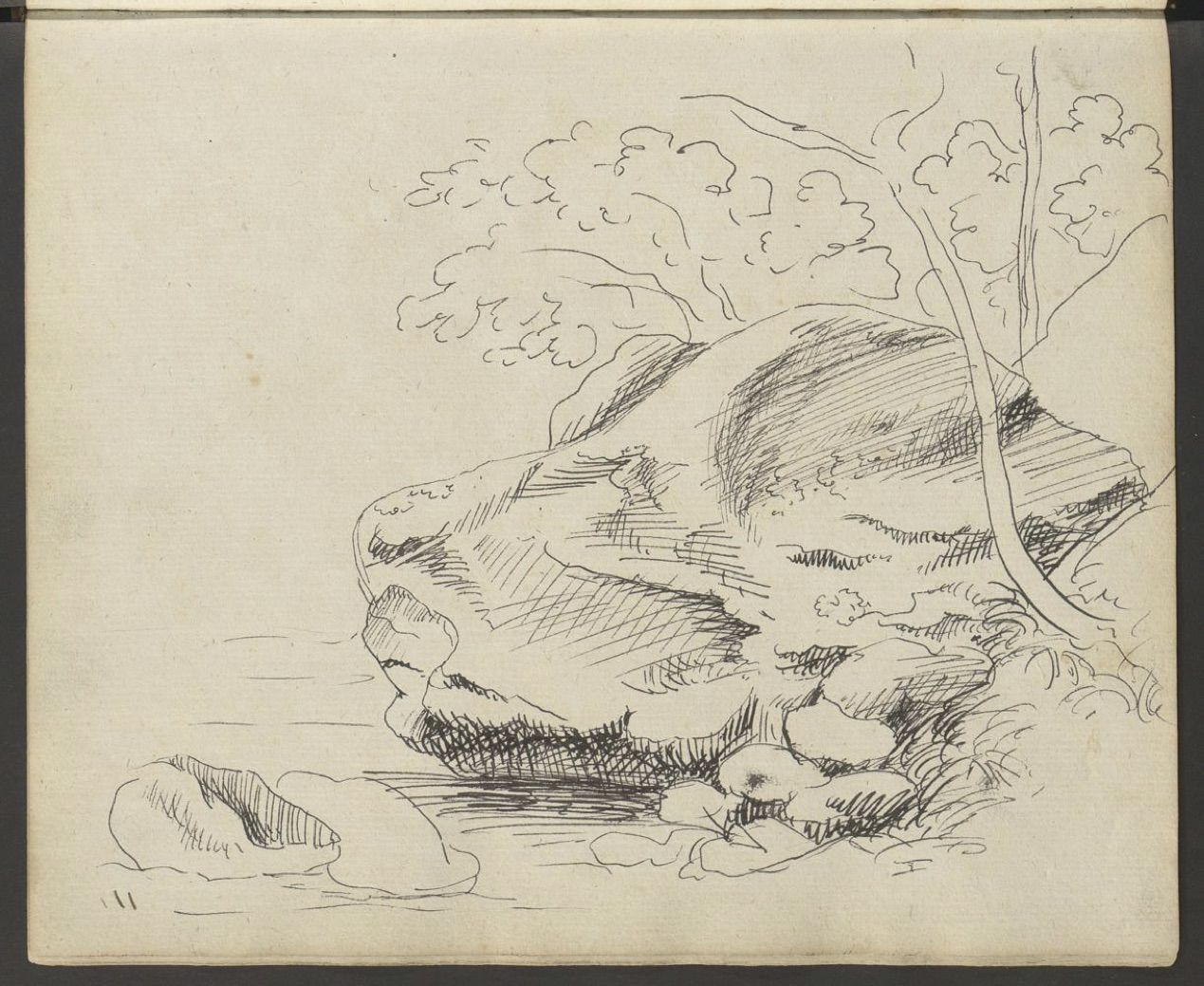

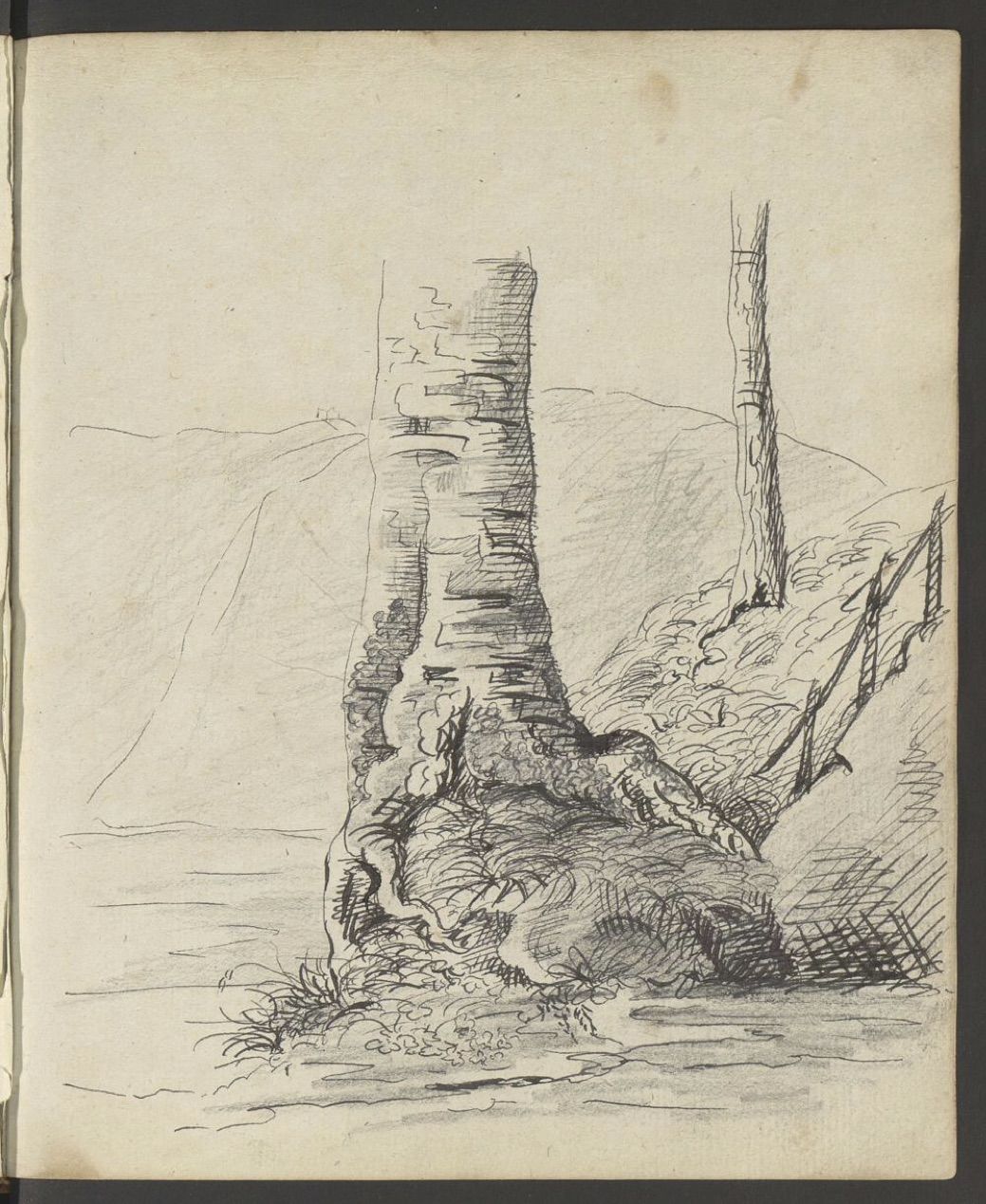

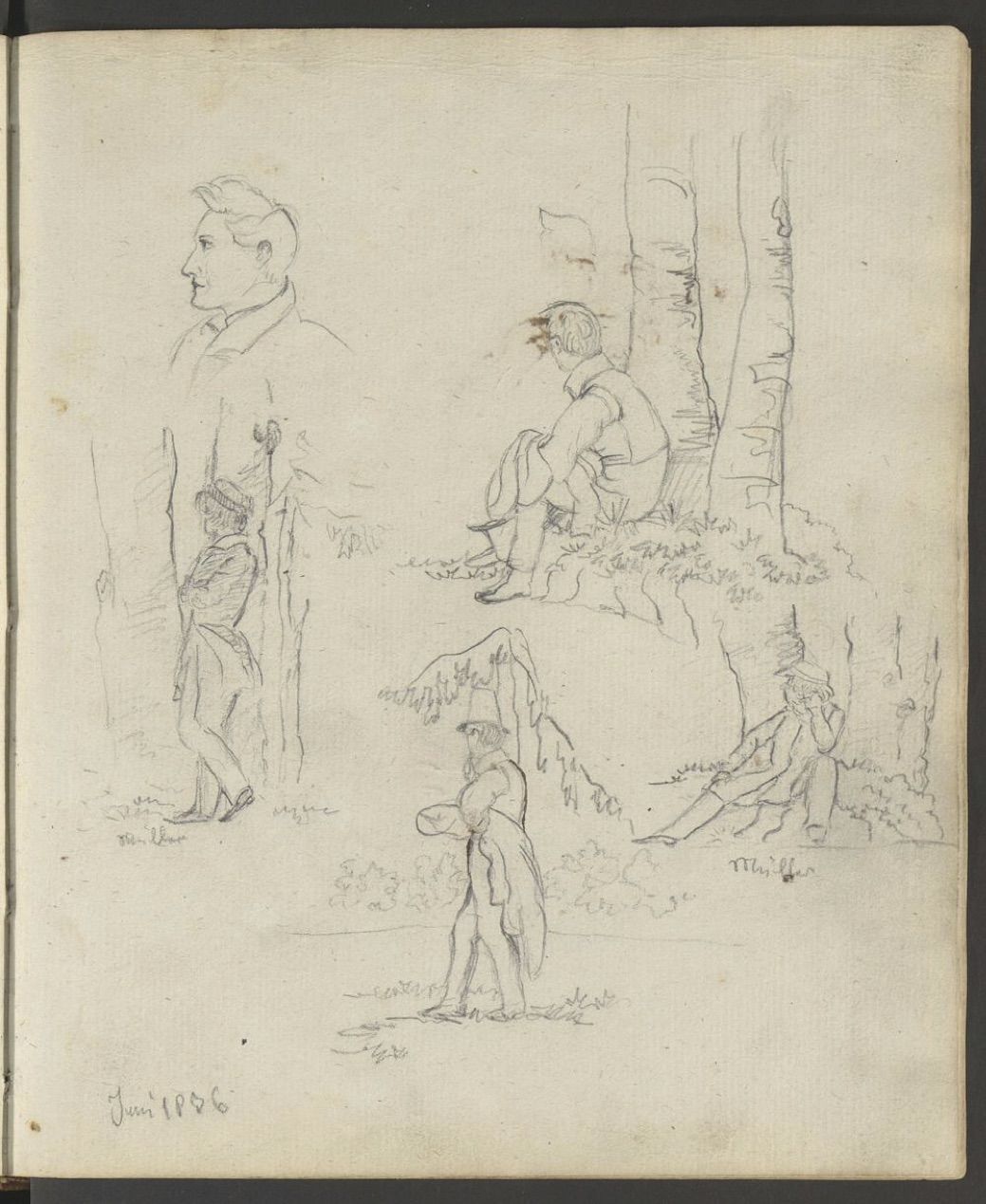

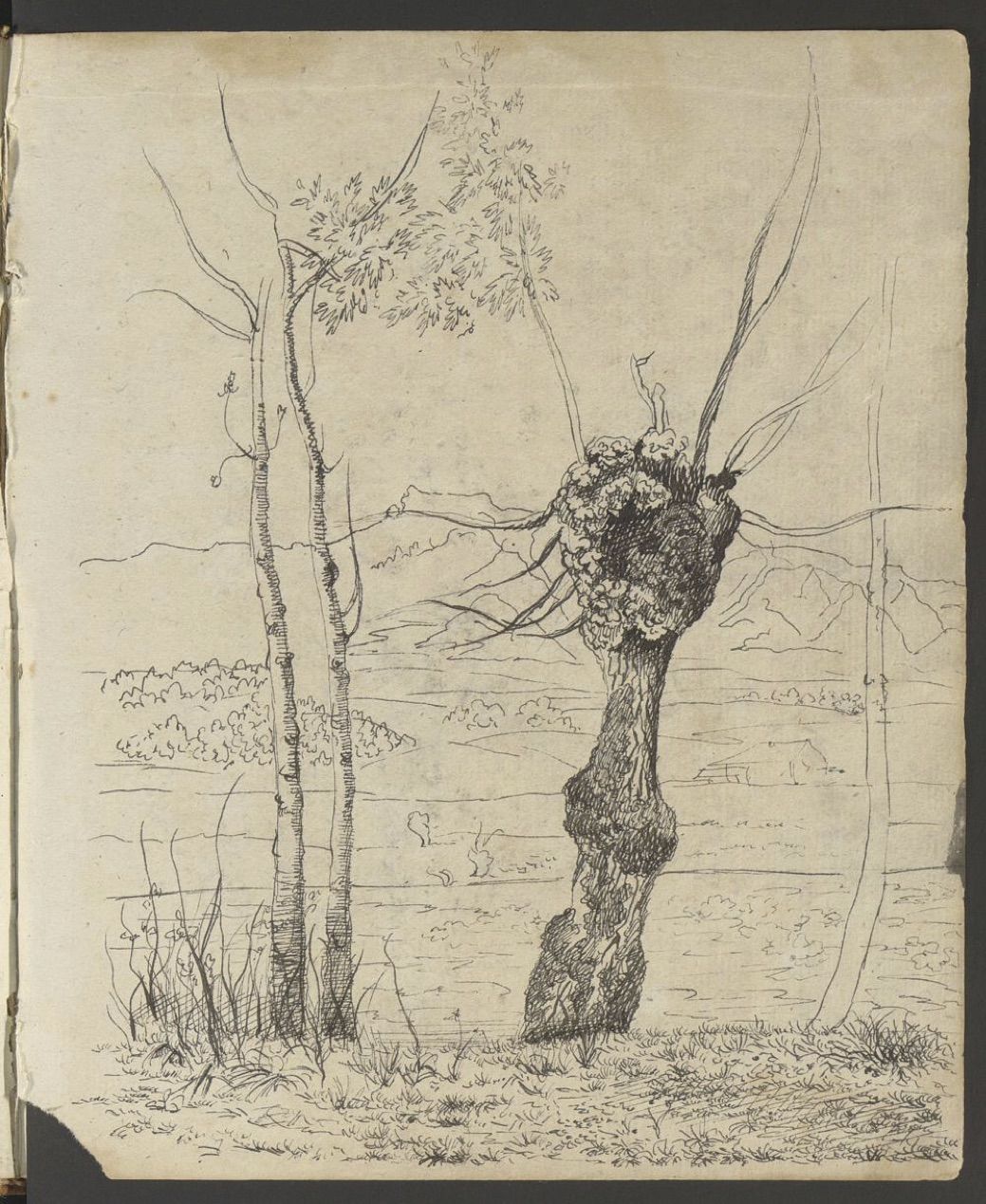

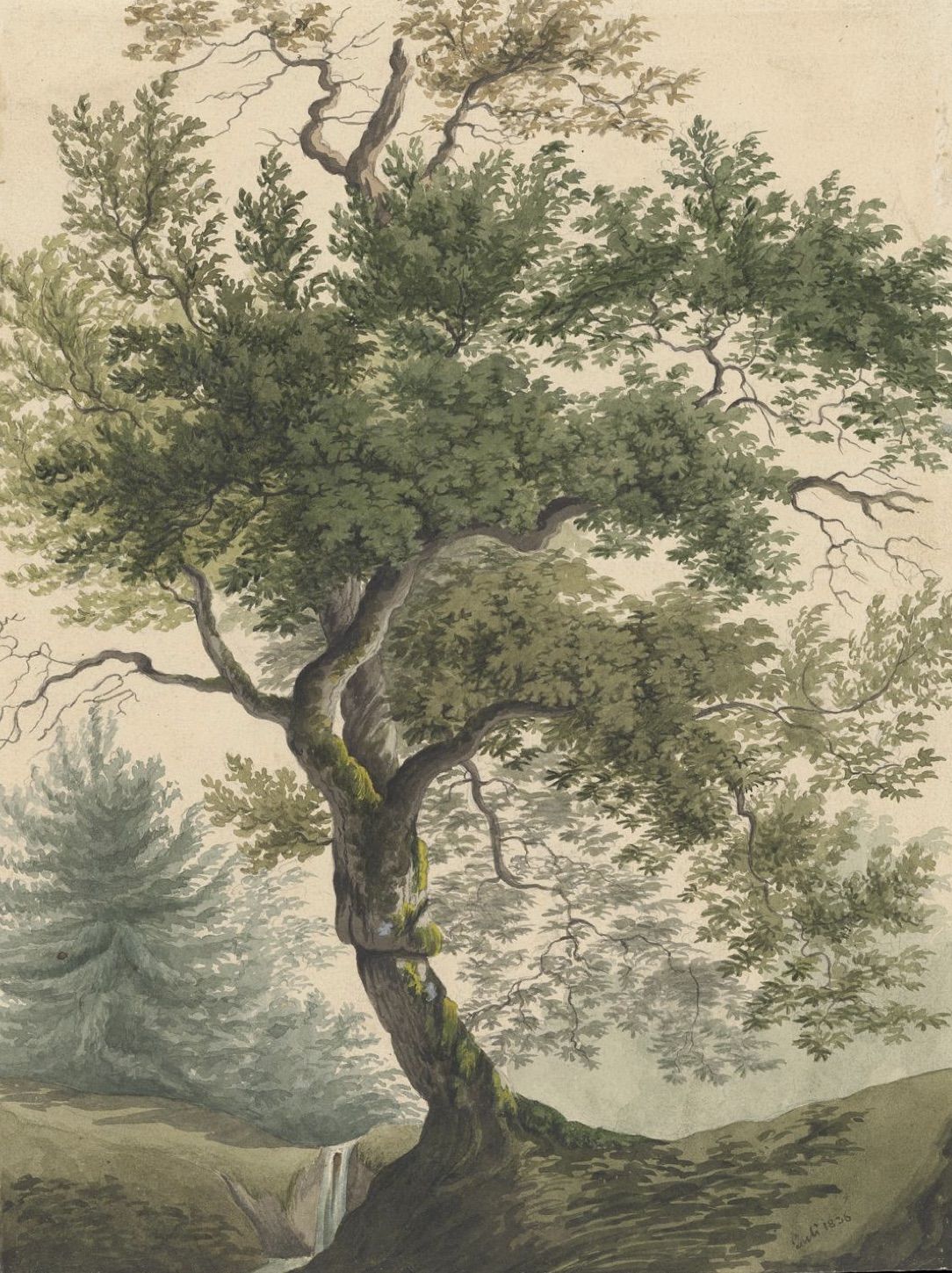

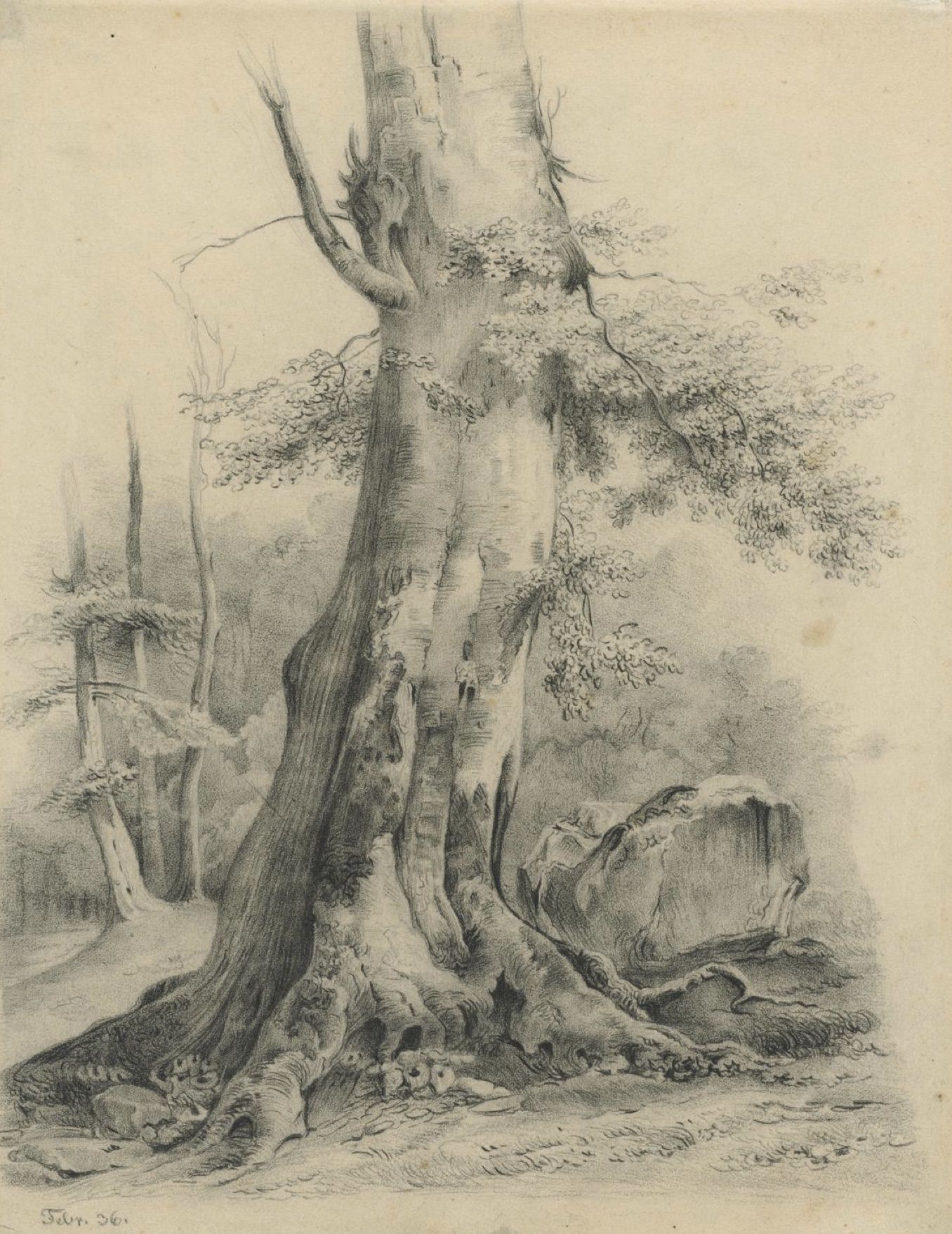

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Erstes Studienbuch © Gottfried Keller, ZB, 1836-41

Baumwurzeln © Gottfried Keller, ZB, 1837

Baumwurzeln © Gottfried Keller, ZB, 1837

Eiche © Gottfried Keller, ZB, 1836

Eiche © Gottfried Keller, ZB, 1836

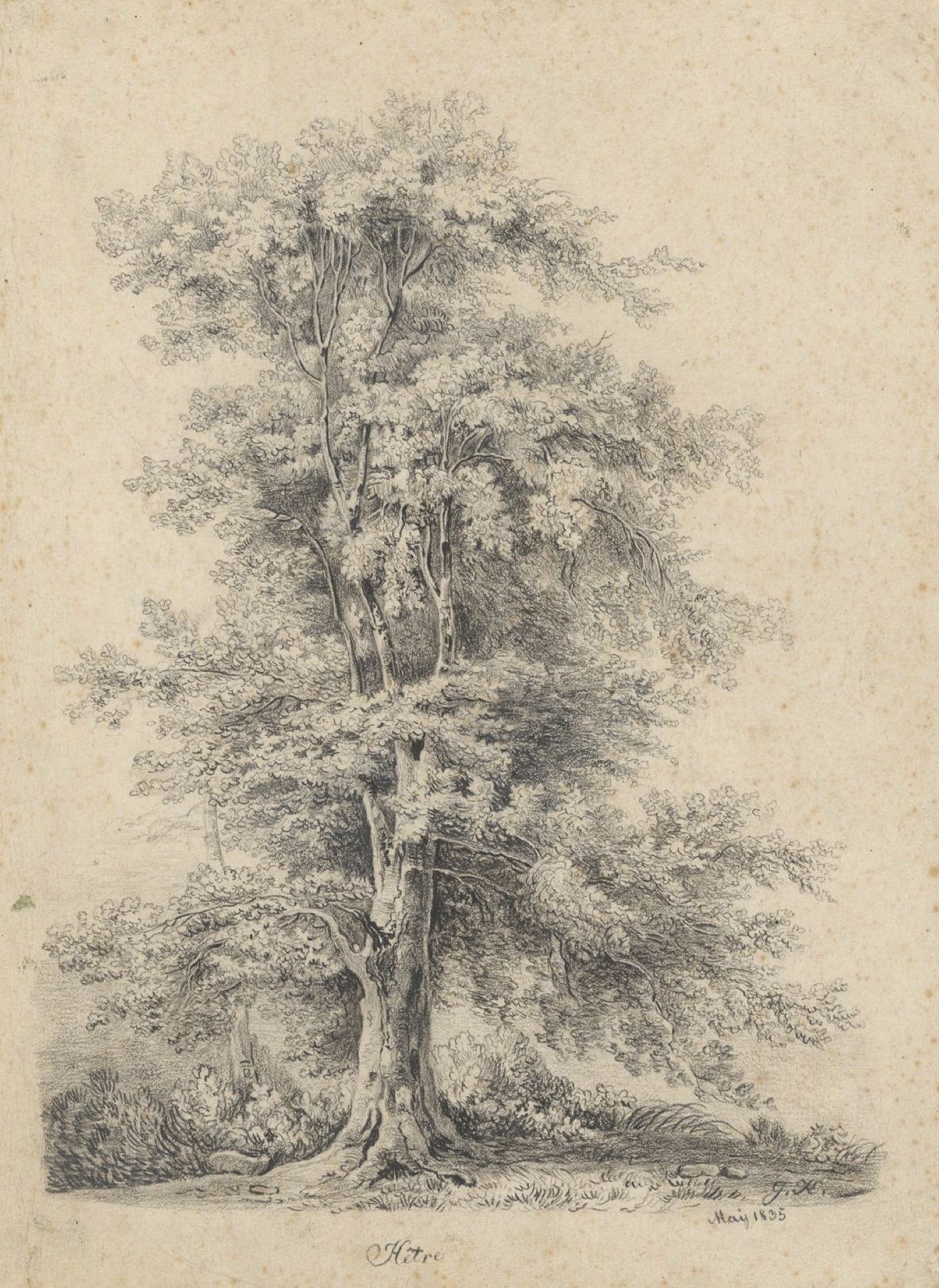

Hêtre © Gottfried Keller, ZB, 1835

Hêtre © Gottfried Keller, ZB, 1835

Sihl © Gottfried Keller, ZB, 1837

Sihl © Gottfried Keller, ZB, 1837

Stamm einer Rotbuche © Gottfried Keller, ZB, 1836

Stamm einer Rotbuche © Gottfried Keller, ZB, 1836

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Gottfried Keller schrieb neben seinen anderen Werken viele Gedichte. Nachdem er mit dem Schreiben des Grünen Heinrichs begann, widmete er sich zunächst der Lyrik. Durch politische Lieder wurde er angeregt Gedichte zu schreiben. So entstanden eine Vielzahl an Natur- und Liebesgedichte.

Das Waldlied I zählt dabei zu den Naturgedichten. Am Anfang der 1940er Jahren vertonte der Schweizer Komponist Othmar Schoeck dieses Gedicht. Er ist der Komponist, der am meisten Gedichte von Keller vertont hat. So überrascht es nicht, dass er im Zyklus Unter Sternen auch das Waldlied I vertonte. Schoeck gilt als einer der bedeutendsten Schweizer Liedkomponisten des 20. Jahrhunderts.

Ein weiteres Beispiel für eine Vertonung dieses Gedichts ist die von der deutschen Band Jūris.

Nicht nur im Waldlied I schreibt Gottfried Keller über den Wald. Es gibt zahlreiche weitere Gedichte, in denen der Wald als Motiv vorkommt.

Die Natur und der Wald inspirierten Gottfried Keller demnach nicht nur in seiner Tätigkeit als Maler. Auch als junger Lyriker blieb er dem Wald treu, der ihm immer noch eine wichtige Inspirationsquelle bot.

Auch in diesem Gedicht, das von einem Weihnachtsbaum handelt, steht ein Baum im Mittelpunkt. Neben einer grossen Bewunderung für den Wald, wird er als Ort dargestellt, an dem man sich das lyrische Ich gerne aufhält.

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Was Gottfried Keller als Maler nicht ganz gelungen ist, hat er als Dichter geschafft. Bereits in den Waldliedern hat er die Schönheit und Erhabenheit des Waldes erfolgreich eingefangen.

Auch in seinen Prosatexten merkt man sofort, welch enges Verhältnis Gottfried Keller zur Natur und insbesondere zum Wald hatte. Für den Dichter Gottfried Keller wird der Wald zum Symbol für eine freie bürgerliche Gemeinschaft.

Im Fähnlein der sieben Aufrechten wird die Gemeinschaft beispielsweise mit Hilfe des Waldes beschrieben.

Es ist ein Verein, der keinen Namen hat, keinen Präsidenten und keine Statuten; seine Mitglieder haben weder Titel noch Ämter, es ist ungezeichnetes Stammholz aus dem Waldesdickicht der Nation, das jetzt für einen Augenblick vor den Wald heraustritt an die Sonne des Vaterlandstages, um gleich wieder zurückzutreten und mit zu rauschen und zu brausen mit den tausend andern Kronen in der heimeligen Waldnacht des Volkes, wo nur wenige sich kennen und nennen können und doch alle vertraut und bekannt sind.

Dieser Ausschnitt aus der Grussrede der Aufrechten kommt bei den Zuhörern sehr gut an. Die Mitglieder dieses Freundesbundes von Freiheitskämpfern werden als Baumstämme bezeichnet. Obwohl sie momentan im Mittelpunkt stehen, seien sie nichts Besonderes, sondern seien Teil einer Gesellschaft, in der man aufeinander achtet.

Besonders in Gottfried Kellers letztem veröffentlichten Roman Martin Salander taucht das Motiv des Waldes und damit besonders das des Raubbaus häufig auf. Der junge Notar Weidelich sagt einmal zu seinem Schwiegervater Martin Salander, dass er den Buchenwald verkaufen will. «Sind Sie bei Trost?», fragt Martin Salander. «Ihre Buchen schützen ja allein Haus und Garten samt der Wiese vor den Schlamm- und Schuttmassen, die der abgeholzte Berg herunterwälzen wird!» Diese Sorge lässt den Notar jedoch kalt. Im schlimmsten Fall könne er einfach wegziehen und alles verkaufen. Mit dieser Einstellung verkörpert er einen Emporkömmling, dem jegliche Ehrfurcht vor der Natur fehlt. Er kümmert sich nicht um die Folgen seines Handelns. Ignoranter könnte ein Politiker kaum dargestellt werden.

Die Verantwortungslosigkeit, hier personifiziert durch Weidelich, kritisierte Gottfried Keller scharf, auch wenn er die Bemühungen im Kampf gegen den Raubbau registrierte. Martin Salander thematisiert den Umgang mit Wäldern sogar im internationalen Vergleich. Im Gegensatz zu den westlichen Wäldern, würden die Schweizer Wälder gut gepflegt werden. Fast wie ein Hausgarten. Neben den gut gepflegten Stadt- und Genossenschaftswäldern gäbe es jedoch auch Wälder, die vernachlässigt werden.

Diese schonungslose literarische Auseinandersetzung mit mit Umgang der Menschen mit der Natur zeigen, wie sehr die Bäume und der Wald Gottfried Keller am Herzen lagen. Mit wachem und kritischem Auge beobachtete er die volkswirtschaftlichen Vorgänge. In seiner Funktion als Staatsschreiber hatte Gottfried Keller auch mit der Forstwirtschaft zu tun und war deshalb auch so gut informiert. Ausserdem weiss man aus erhaltenen Briefen, dass er ein guter Freund des Forstmeisters Ulrich Meister war. Dieser wurde später sogar Nationalrat und hat ihn, wie bereits erwähnt, gebeten, den Vers für das Forsthaus im Sihlwald zu dichten.

Keller steht mit seiner Waldliebe nicht allein in Zeiten der Industrialisierung, Modernisierung und beginnenden Verstädterung. Der Wald ist Teil einer kulturellen Rückbesinnung seit dem Spätmittelalter, die im 19. Jahrhundert auch politisch relevant wird.

Der Wald war - auch und besonders im 19. Jahrhundert - als ein mythischer, ideologisch aufgeladener Raum konzipiert.

Hildegard Keller sieht diese Entwicklung durch die romantische Verklärung der Natur und auch des Waldes begünstigt, aber auch durch das ausgeprägte Interesse am Mittelalter, das auch Richard Wagner in seinen Zürcher Jahren teilt. Für Gottfried Keller und Richard Wagner wird der Wald zu einem «Schutzraum gegen die Einflüsse des aufgeregten Lebens in den Städten» (Keller, Wagners Wälder, S. 162).

Der Wald als Rückzugsort - das scheint mir eine Art Analogie zur heutigen Faszination des Waldes zu sein. Der Wald bietet Ausgleich, eine Art «positiv konnotierter Weltflucht».

Übrigens ist die Imagination des Waldes als Ursprungsort sehr viel älter.

Der Wald war die Welt der ersten Menschen, ja überhaupt die erste Welt der Menschen, macht uns die mittelalterliche Literatur glauben.

Der Wald ist auch die Ursprungsstätte der menschlichen Reflexionsfähigkeit. Die Evolution führt die Menschen aus dem Wald, er war der erste Widerstand, auf den die Menschen trafen und sich selbst erkennen lernten.

Er begann zu roden und erfand sich als 'Mensch von Welt'.

Gottfried Kellers Erzählungen in Die Leute von Seldwyla werden durch den Schauplatz der fiktiven Schweizerstadt Seldwyla zusammengehalten. Die Berge um die Stadt zieren grossflächige Waldungen, die den Reichtum der Stadt ausmachen. Diese unabsehbaren Waldungen sind für die Seldwyler überlebenswichtig. Im Winter haben sie genügend Brennholz. Ausserdem können sie Holz verkaufen, so dass auch die Verarmten genug zum Leben haben. Geschützt durch diese Sicherheit des Waldes ist es den Seldwylern überhaupt erst möglich, so ein lotterhaftes Leben zu führen. Zumindest solange sie nicht die Substanz dieser Ressource angreifen.

Sie nutzen nur, was alljährlich anfällt.

Diese nachhaltige Nutzung des Waldes sichert ihr Überleben. In der letzten Erzählung wird jedoch der Untergang der Seldwyler beschrieben.

Das Ende der kleinen Utopie Seldwyla wird dadurch bewirkt, dass die Seldwyler nun auch so wirtschaften wollen, wie es im nahen Zürich unter der Führung Alfred Eschers inzwischen zu einem sensationellen Ereignis geworden ist. Eisenbahnen wurden aus dem Boden gestampft und Bankhäuser errichtet, und zeitweise überschlugen sich förmlich die Gründungen von Aktiengesellschaften.

In der Erzählung Verlorenes Lachen geht es um eine Familie, deren Glück und Reichtum auf dem Holzreichtum der Stadt gründet. Gottfried Keller kritisiert durch diese Erzählung auch den rücksichtslosen Raubbau dieser Zeit, den er als Staatsschreiber hautnah miterlebt. Er zeigt auf, welche Folgen der Kahlschlag hat. Er beschreibt, dass ein Wald mit lückenhaftem Baumbestand seine Schutzfunktion, unter anderem für die Weinberge, verliert. Der direkte Zusammenhang zwischen der Ausbeutung der Natur und den Naturkatastrophen wird explizit, der uns heute so gut bekannt ist.

Allein durch irgend eine Spalte war die Verlockung und die Gewinnsucht endlich hereingeschlüpft und es wandelte ungesehen schon der Tod durch die weiten Waldeshallen, schlich längs den Waldsäumen hin und klopfte mit seinen Knochenfingern an die glatten Stämme. Als daher eben um diese Zeit Jukundus auftrat, um das Bau- und Brennholz anzukaufen und auszuführen, kam sein Geschäft alsobald in Schwung; denn die Seldwyler zogen die Vermittlung des ihnen wohlbekannten ehrlichen Mitbürgers dem Andringen der fremden Händler, durch die das Unheil eingeschlichen, vor. Jetzt begannen die hundertjährigen Hochwaldbestände zu fallen und auch sofort dem Strich der Hagelwetter den Durchlaß auf die Weinberge und Fluten zu öffnen. Allein sie waren auch einmal jung und niedrig gewesen oder schon mehrmals vielleicht, und sie konnten wieder alt und hoch werden. Doch als die Axt auch an die jüngeren Wälder geriet, für das zuströmende Geld immer schönere Zwecke erfunden und die Berghänge dafür immer kahler wurden, fing es den Jukundus innerlich an zu frieren, da er von Jugend auf ein großer Freund und Liebhaber des Waldes gewesen.

Eine alte Eiche steht im Mittelpunkt dieser Erzählung. Sie ist so eindrucksvoll, dass sie schon von weitem sichtbar ist. Sie wird von Leuten aus dem ganzen Land besucht. Doch genau diese Eiche ist bedroht. Sie soll gefällt werden. Jukundus versucht sie zu retten, aber stösst sowohl bei den Bürgern als auch bei den Politikern auf taube Ohren. Jukundus kauft den Baum kurzerhand selber und steigt aus dem Holzhandel aus. Sogleich schwinden jedoch seine finanziellen Ressourcen und er muss die Eiche verkaufen.

Kellers Schilderung, wie die Eiche von den neuen Besitzern nun gefällt wird, ist einmalig. Er stellt erschütternd dar, wie man sich der Natur gegenüber nicht verhalten sollte.

Der Käufer des Baumes stellte sogleich ein Dutzend Männer ein, welche dessen Wurzeln frei machten und untergruben und volle acht Tage damit zu schaffen hatten. Als man endlich so weit war, daß der Baum umgezerrt werden konnte, strömte ganz Seldwyla auf die Berghalde hinaus, um den Fall mit anzusehen, und Tausende von Menschen waren rings herum gelagert, mit Speis und Trankwohl versehen. Starke Taue wurden in der Krone befestigt, lange Reihen von Männern daran gestellt, welche auf den Befehlsruf zu ziehen begannen; die Eiche schwankte aber nur ein Weniges und es mußte Stunden lang wieder gelöst und gesägt werden in den mächtigen Wurzeln. Das Volk aß und trank unterdessen und machte sich einen guten Tag, aber nicht ohne gespannte Erwartung und erregtes Gefühl. Endlich wurde der Platz wieder weithin geräumt, das Tauwerk wieder angezogen und nach einem minutenlangen starken Wanken, während einer wahren Totenstille, stürzte die Eiche auf ihr Antlitz hin mit gebrochenen Ästen, daß das weiße Holz hervorstarrte. Nach dem ersten allgemeinen Aufschrei wimmelte es augenblicklich um den ungeheuren Stamm herum. Hunderte kletterten an ihm hinauf und in das grüne Gehölz der Krone hinein, die im Staube lag. Andere krochen in der Standgrube herum und durchsuchten das Erdreich.

Die Fällung dieser Rieseneiche wird beschrieben wie eine Misshandlung einer Majestät. In dem Moment, als die Eiche umfällt, bekommt sie menschliche Züge, so dass sie schliesslich sogar auf ihr Antlitz fällt. Die Schändung dieser Eiche ist ausserdem symbolisch für die Schändung der Wälder. Das Mass für Nachhaltigkeit ging verloren. Die beeindruckende Gestalt und Grösse dieser Eiche musste den Eindruck erweckt haben, dass zwischen den Wurzeln ein Schatz liegen könnte, deshalb durchsuchten die Leute die Erde. Für den wahren Schatz der Eiche waren sie jedoch blind.

Man kann es als symbolische Darstellung jedes Verstoßes gegen die Nachhaltigkeit lesen: Ein dauernder Wert, der sich täglich auszahlt, wird vernichtet um eines einmaligen Gewinnes willen.

Die Eiche symbolisiert Nachhaltigkeit, also ein Sinn für Mass, der in der Schweiz in dieser Phase des Fortschritts vergessen ging. Gottfried Keller machte mit poetischen Mitteln darauf aufmerksam, dass ein Baum ein Lebewesen ist, ein Baumgruppe eine kleine Gemeinschaft und ein Wald eine Gesellschaft. Und dass wer sie nicht schützt, sich selbst schadet. Für mich tritt Kellers Verdienst noch deutlicher hervor, wenn ich auf den aktuellen Sachbuchmarkt blicke.

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Keller, Gottfried: Waldlied I © Laura Barberio, 2019

Peter Wohlleben ist Bestseller-Autor, Förster und ein Phänomen auf dem Buchmarkt. Selbst bezeichnet er sich als Waldhüter. Er übersetzt wissenschaftliche Themen in eine gut verständliche Alltagssprache. 2015 war sein Buch das geheime Leben der Bäume Jahressieger der Spiegel-Bestsellerliste. Auch seine neueren Bücher findet man zuverlässig auf den Bestsellerlisten. Er hat innerhalb von zehn Jahren siebzehn Bücher veröffentlicht und ist praktisch ein ständiger Gast in Talkshows geworden. Peter Wohlleben spricht über das Sozialleben der Bäume und fasziniert damit Leser und Zuhörer gleichermassen.

Eine der spannenden Thesen, die Peter Wohlleben in seinen Büchern diskutiert, ist die Auffassung, der Wald sei ein«Wood Wide Web». Das «Wood Wibe Web» ist ein universelles Netzwerk, in dem jeder mit jedem verbunden ist. So alarmieren sich Bäume im Falle eines Insektenangriffs über die Absonderung von giftigen Stoffen gegenseitig. Die Bäume kommunizieren untereinander und füttern sich sogar gegenseitig. Mutterbäume stillen beispielsweise ihre Kinder über die Wurzeln mit Zuckerlösung.

Diese Ausdrucksweise lässt mich aufhorchen: Redet der Autor überhaupt noch von Bäumen? Die Konzepte, die Wohlleben beschreibt, sind uns fremd, weil sie auf den Wald übertragen werden, im Grunde aber kennen wir sie menschliche und tierische Verhaltensweisen sind. Die Analogisierung des Waldes als menschliche Gesellschaft erinnert stark an Kellers poetische Beschreibung des Waldes.

Die vielbeschworene Entzauberung der Welt (Max Weber) postuliert die Rationalisierung der Welt durch Wissenschaft und Technik. Wohlleben setzt zu einer Gegenbewegung an, als Forstwissenschaftler und -Praktiker. Mit jedem Satz steigert er die Faszination für das zauberhafte System, weil er den scheinbar allen bekannte Wald gleichzeitig fremd und doch in vielen Belangen dem Menschen selbst ähnlich macht - auch mit Analogien wie «Nachbarschaftshilfe».

Hier erkennt man die Parallelen zu Gottfried Kellers literarischem Umgang mit dem Wald. Eine ähnliche Vermenschlichung findet sich in der ersten Strophe des Waldliedes I (Arm in Arm und Kron’ an Krone steht der Eichenwald verschlungen) und in anderen literarischen Werken (siehe Der Wald in der Literatur). Gottfried Keller legte also einen poetischen Grundstein für Sachbuch-Autoren wie Peter Wohlleben. Die Vermenschlichung ist wohl der wichtigste Schlüssel zu Wohllebens Erfolg im 21. Jahrhundert.

Kritiker von Wohlleben behaupten, er nehme es mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht so genau. Dabei erwirtschaftet sein Forst heute ein Vielfaches als noch vor ein paar Jahren. Er kennt sich aus. In Kursen kann man den Wald an der Seite des Baumflüsterers entdecken. Der grosse Zulauf offenbart eine mehrfach motivierte Sehnsucht der Menschen. Zivilisationsmüde entschleunigen sich im Wald, er wird zum Meditationsraum, Sportplatz und Heilsort. Diese Verklärung des Waldes steht jedoch in direktem Widerspruch zur heutigen Realität, in der so viel Holz verfeuert, verbaut und verarbeitet wird wie selten in der Geschichte. Wohlleben plädiert für artgerechte und rücksichtsvolle Bewirtschaftung.

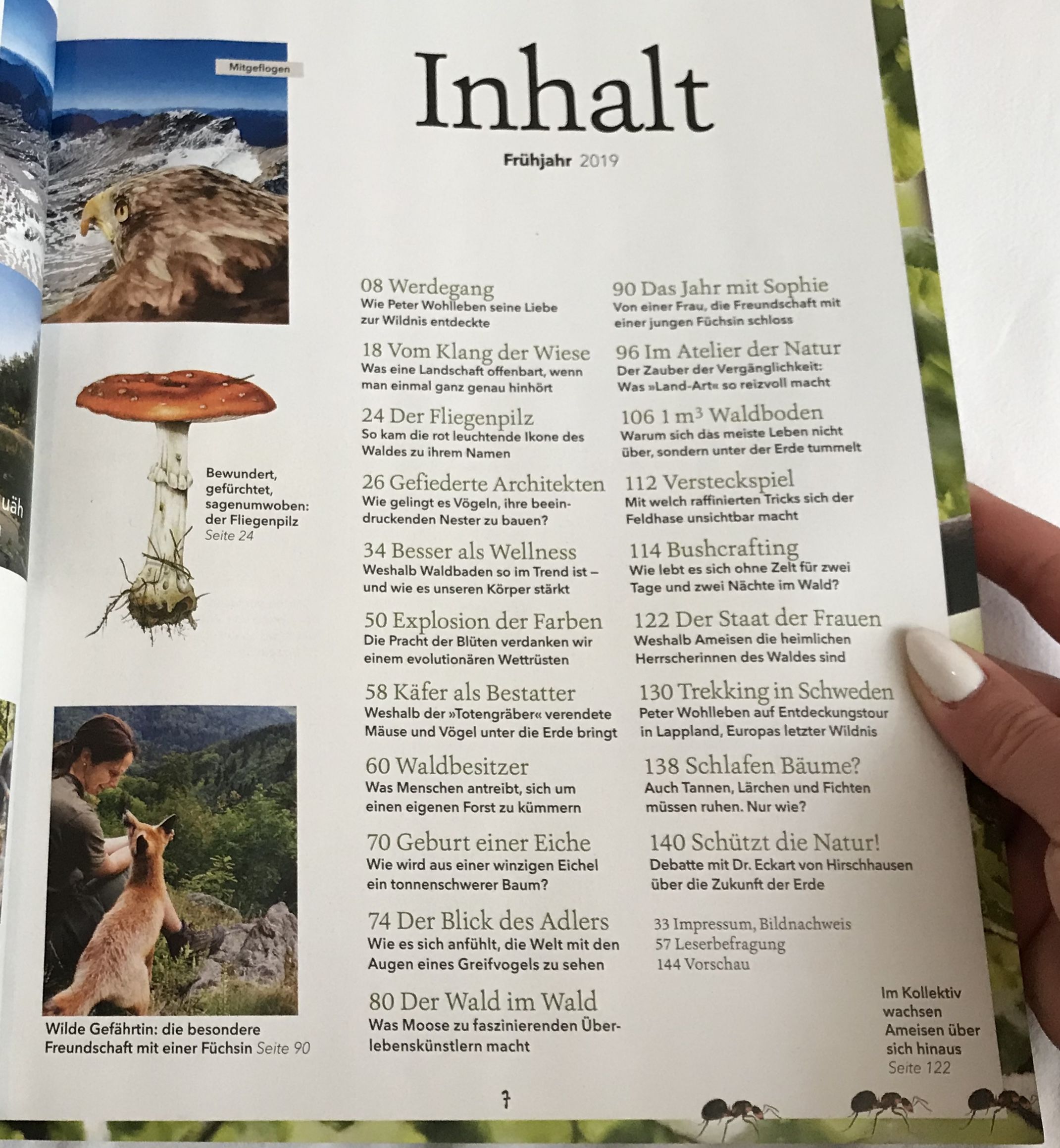

Doch Wohlleben ist nicht der einzige Autor, der mit Waldbüchern zurzeit erfolgreich ist. Betritt man eine Buchhandlung, trifft man mit Sicherheit auf ein schön dekoriertes Display mit grünem Farbschema. Waldbücher soweit das Auge reicht. Das reichbestückte Sortiment sagt viel über die Kunden aus. Dabei kann man es bizarr finden, dass diese Bücher aus Papier sind. Wo doch Papier hauptsächlich aus pflanzlichen Fasern besteht, die aus dem Rohstoff Holz gewonnen werden. Der Kreislauf schliesst sich also gewissermassen.

Der aktuelle Natur-Boom auf dem Buchmarkt bietet wissenschaftliche Erkenntnisse in gute Geschichten verpackt.

Inhaltsverzeichnis: Wohllebens Welt, Das Naturmagazin von GEO und Peter Wohlleben © Laura Barberio, 2019

Inhaltsverzeichnis: Wohllebens Welt, Das Naturmagazin von GEO und Peter Wohlleben © Laura Barberio, 2019

Alles ist immer irgendwie Politik? Auch das Inhaltsverzeichnis von Wohllebens Magazin politisiert den Wald. Die Dichtomie zwischen Natur und Kultur stellt längst eine Kategorie politischen Handelns und Denkens dar. Kaum einer zeigte dies so unmissverständlich wie Gottfried Keller. Und er schien auch zu spüren, dass die Vermenschlichung des Waldes eine Möglichkeit ist, die Menschen überhaupt dafür zu interessieren. Keller schärft das Bewusstsein für das Grosse. Wenn er Wald sagt, meint er das Ganze.

Ich möchte mich an erster Stelle herzlich bei Hildegard Keller für ihre Unterstützung während der Arbeit an diesem Beitrag bedanken! Herzlichen Dank auch für die Zeit, die sie mir für das spannende Interview zur Verfügung gestellt hat.

Ein weiterer Dank geht an meine Tandempartnerin Selina Widmer und meine Mitstudentinnen für ihre Unterstützung!

Die Recherchen zu dieser Story stützen sich auf die folgenden Quellen.

Primärliteratur

Keller, Gottfried: Waldlied I. In: Kauffmann, Kai (Hg.): Gottfried Keller: Sämtliche Werke in sieben Bänden: Band 1: Gedichte (1995), S. 416.

Keller, Gottfried: Der erste Tannenbaum, den ich gesehn. In: Kauffmann, Kai (Hg.): Gottfried Keller: Sämtliche Werke in sieben Bänden: Band 1: Gedichte (1995), S. 482-483.

Keller, Gottfried: Der Grüne Heinrich (Bd. 2). Erste Fassung (1985). Herausgegeben von Thomas Böning und Gerhard Kaiser.

Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla (Bd. 4) (1989). Herausgegeben von Thomas Böning.

Keller, Gottfried: Martin Salander. Mit einem Nachwort von Peter Bichsel. Zürich 2003.

Keller, Gottfried: Fähnlein der sieben Aufrechten. In: Böning, Thomas (Hg.): Gottfried Keller: Sämtliche Werke in sieben Bänden: Band 5: Züricher Novellen (1989), S. 235-303.

Keller , Gottfried: Zwei autobiographische Schriften. In: Baechtold, Jakob (Hg.): Gottfried Keller's Nachgelassene Schriften und Dichtungen. Berlin 1893, S. 1-22.

Sekundärliteratur

Amrein, Ursula (Hg.): Gottfried Keller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2016.

Amrein, Ursula: »Ein bescheidenes Kunstreischen« (1882). In: Amrein, Ursula (Hg.): Gottfried Keller-Handbuch. Stuttgart 2016, S. 200-203.

Denzler, Lukas: Der Wald - eine begehrte und vielfältige Ressource. In: Neue Zürcher Zeitung. 26.09.2009. Online unter: https://www.nzz.ch/der_wald__eine_begehrte_und_vielfaeltige_ressource-1.3673447 (10.05.2019).

Denzler, Lukas: Vom Wert des Nichtstuns. In: Tec21 140 (2014), S. 84-85.

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden: Nachhaltigkeit. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Online-Version vom 14.05.2019.

Graef, Eva: Martin Salander. Politik und Poesie in Gottfried Kellers Gründerzeitroman. Würzburg 1992.

Hahn, Hans-Joachim und Seja, Uwe (Hgg.): Gottfried Keller. Die Leute von Seldwyla. Kritische Studien. Bern 2007.

Hauser, A.: Gottfried Keller und der Wald. In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 113 (1962), S. 742-747.

Keller, Gottfried: Das Volk: ein Wald. In: Du: Kulturelle Monatsschrift 6 (1946), S. 65.

Keller, Hildegard: Wagners Wälder. Beobachtungen zu Siegfrieds Waldleben. In: Ulrich Müller (Hg.): Rhein und Ring, Orte und Dinge: Interpretationen zu Richard Wagners Der Ring des Nibelungen: Beiträge der Ostersymposien Salzburg 2007-2010. Anif 2011, S. 152-166.

Keller, Hildegard E.: Wald, Wälder. Streifzüge durch einen Topos. In: Müller, Ulrich und Wunderlich, Werner (Hgg.): Burgen, Länder, Orte. Konstanz 2008, S. 927-941.

Keuth, Andreas Pingel: Papierherstellung: Von Zellstoff zu Filtertüte, Schreibpapier, ... In: Chemie in unserer Zeit 39 (2005), S. 403–409.

Koch, Carole: Interview. Der Baumflüsterer. In: Neue Zürcher Zeitung. 18.06.2016. Online unter: https://www.nzz.ch/gesellschaft/lebensart/foerster-und-bestsellerautor-peter-wohlleben-der-baumfluesterer-ld.89490.

Lehmann, Hartmut: Die Entzauberung der Welt. Studien zu Themen von Max Weber. Göttingen 2009.

Matt, Peter von: Der Fortschritt schlachtet die Rieseneiche. In: Das Kalb vor der Gotthardpost. München 2012, S. 45-54.

Sautermeister, Gert: Politische Naturlyrik. In: Sautermeister, Gert (Hg.): Die Lyrik Gottfried Kellers: Exemplarische Interpretationen. Berlin 2010, S. 36-51.

Schaffner, Paul: Gottfried Keller als Maler. In: Das Werk: Architektur und Kunst 10 (1923), S. 315-316.

Schär, Markus: Der Benkener, der den Sihlwald pflegte. In: Schaffhauser Nachrichten. 03.02.2017. Online unter: http://chrampfae17.gewerbemarthalen.ch/assets/downloads/59099a39/w7e15170c1902000ef06860ae56a9bc2/shn_030217_19.pdf (20.05.2019).

Speich, Andreas: Naturlandschaft Shilwald: Haben oder Sein in der Waldnatur. In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 139 (1988). S. 214-225.

Surber, Michael: Gehen Sie auf ein stilles Rascheln ins Zürcher Kunsthaus - Sie werden staunen. In: Neue Zürcher Zeitung. 07.08.2018. Online unter: https://www.nzz.ch/schweiz/auf-ein-stilles-rascheln-ins-kunstmuseum-ld.1407604 (12.05.2019).

Tromp, H.: Die Inseratwerbung für das Holz. In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 113 (1962), S. 95-107.

Wohlleben, Peter und Schaper, Michael (Hgg.): Wohllebens Welt. Das Naturmagazin von GEO und Peter Wohlleben. Nr. 1 Frühjahr 2019.

Bildquellen

Karte vom Sihlwald. https://wildnispark.ch/wp-content/uploads/2018/05/20180507_013_karte_velo_de.pdf (18.05.2019).

Johann Baptist Isenring: Bahnhof Zürich 1847 von der Limmat her. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Isenring_Bahnhof_Zürich_1847.jpg (28.05.2019).

Robert Zünd: Der Eichenwald 1882. https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Zünd#/media/Datei:Zünd_Eichenwald_1882.jpg (12.05.2019).

Kampagne „Rettet den Wald“: Briefmarke der Deutschen Bundespost von 1985. https://de.wikipedia.org/wiki/Waldsterben#/media/Datei:DBP_1985_1253_Rettet_den_Wald.jpg (25.06.2019).

Karten von Zürich: https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/geoz/geoportal/historische-karten.html (20.05.2019).

Dieser Beitrag entstand im Seminar Gottfried Keller und das Zürcher Mittelalter (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.