Eine Dreiecksgeschichte

Gottfried Keller: Maler - Dichter - Zürcher

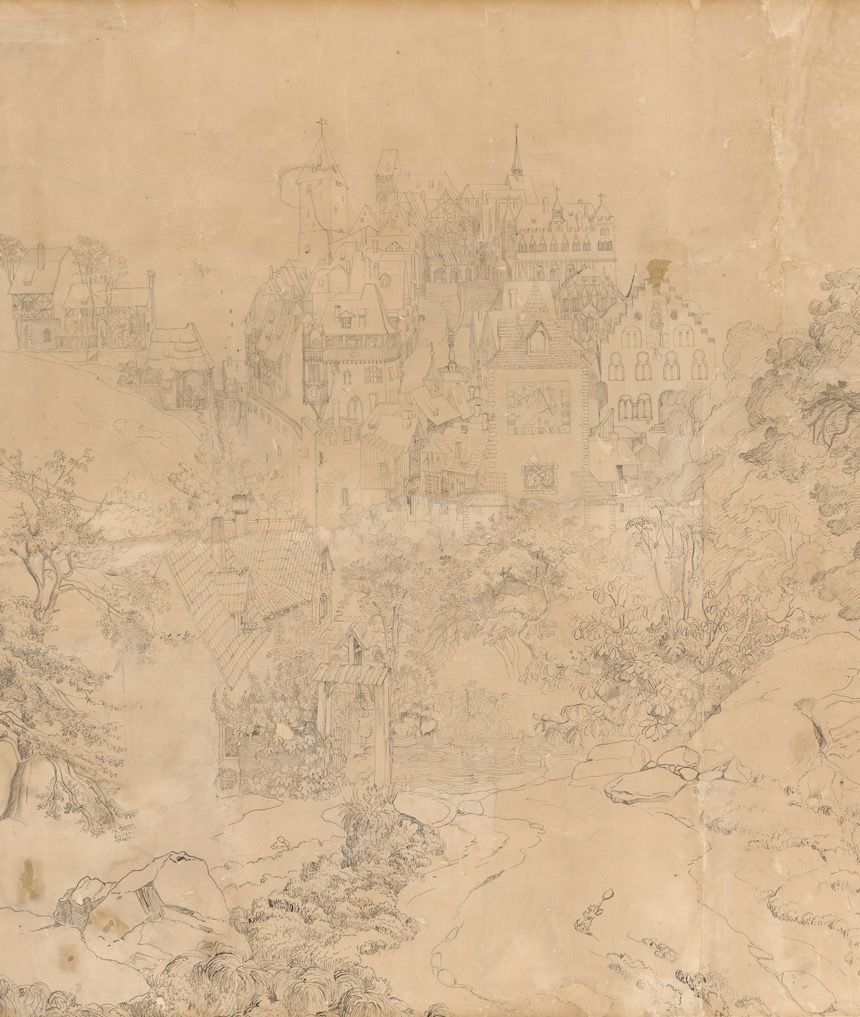

Zeitlebens befand sich Gottfried Keller in einer Dreiecksbeziehung aus seinem zeichnerisch erzogenen Gedächtnis als Maler, seinem Literaturschaffen und seiner Heimat. Verdeutlicht ist diese Dreiecksgeschichte in der Beziehung zwischen Gottfried Kellers Zeichnung «mittelalterliche Stadt», dem autobiographischen Bekenntnisroman «Der grüne Heinrich» und der historischen Stadtarchitektur von Zürich.

So beginnt die Dreiecksgeschichte.

Vom Maler zum Dichter

In seinen Jugendjahren studierte Gottfried Keller als Autodidakt die Landschaftsmalerei und absolvierte zur Erweiterung seiner Kenntnisse schliesslich zuerst einige Lehrjahre in Zürich und ab 1840 in München. Seine künstlerischen Hinterlassenschaften umfassen rund achtzig Einzelwerke, grösstenteils Zeichnungen und Aquarelle sowie neun Ölgemälde auf Leinwand.

«Heinrich's Lage erforderte, daß er sich nun mit allem Ernste in seinem erwählten Berufe an ein Ziel bringe, entweder seine eingetretene Muthlosigkeit und Täuschung in der Wahl, wenn dieselbe eine vorübergehende war, überwinde, oder, wenn er sich darüber klar gemacht, mit raschem Entschlusse ein anderes Bestimmtes ergreife, ehe noch mehr Jahre in's Land gingen.»

Nach neun Lehrjahren ohne Erfolg und Zukunftsaussichten brach Keller seine Laufbahn als Landschaftsmaler in den Jahren 1843/44 ab und widmete sich fortan der Literatur.

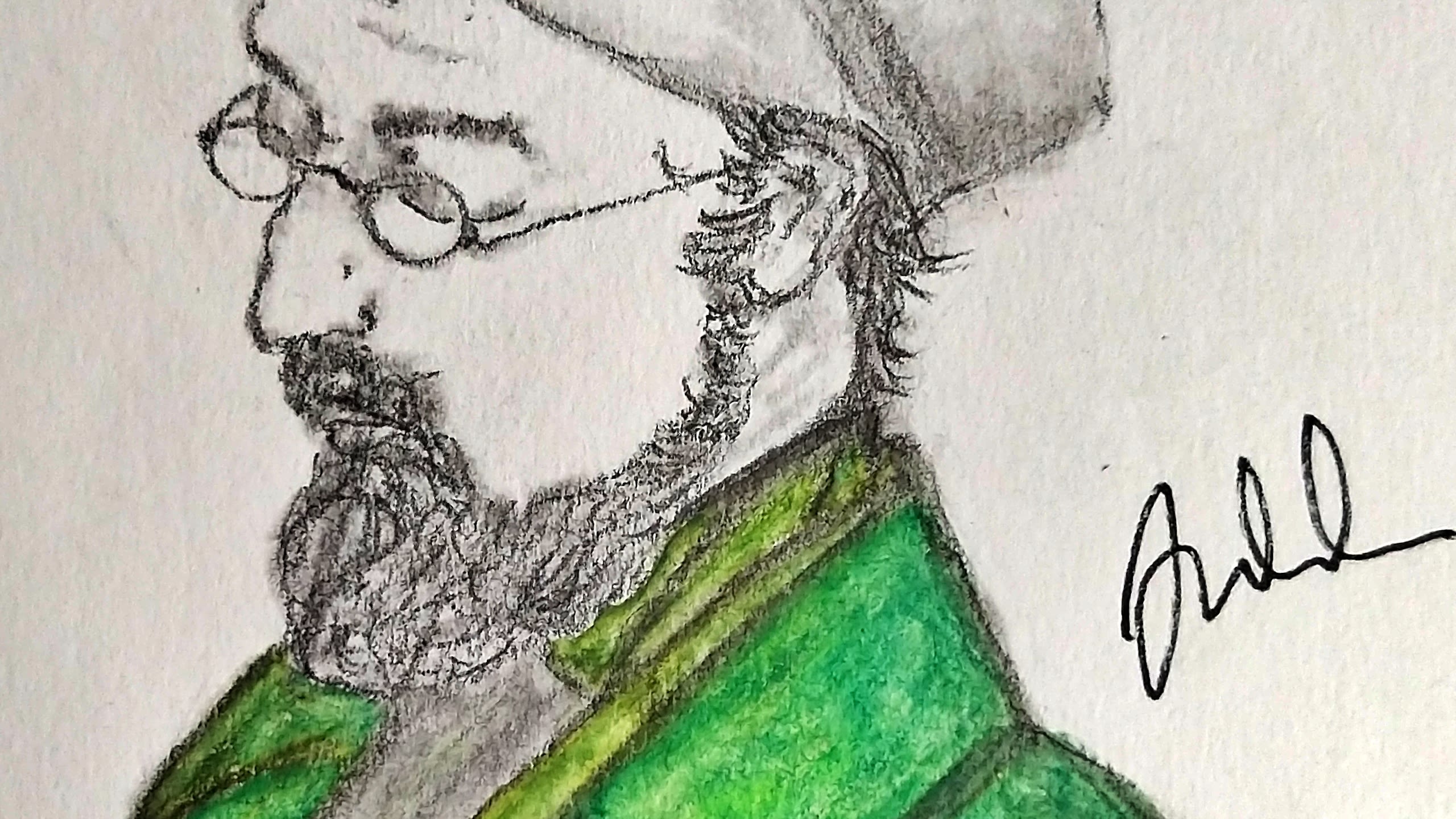

Fotograf unbekannt (1870): Gottfried Keller

Fotograf unbekannt (1870): Gottfried Keller

Gottfried Kellers letztes Landschaftsbild

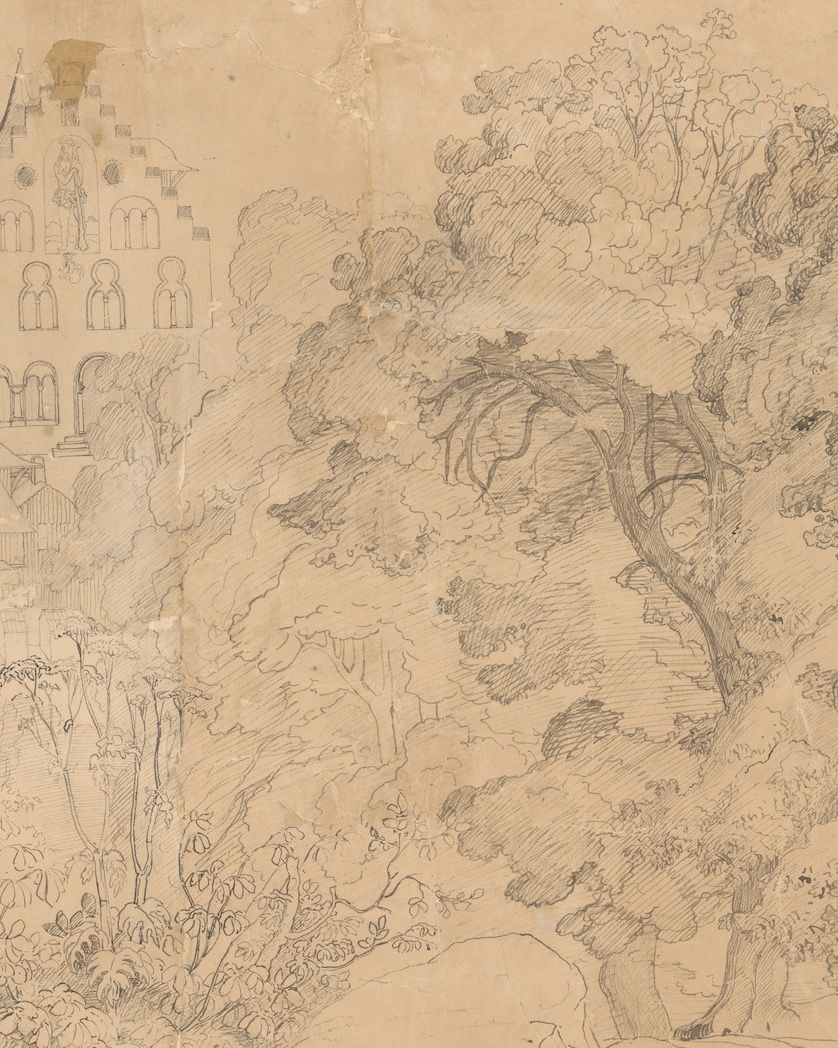

Die mittelalterliche Stadt

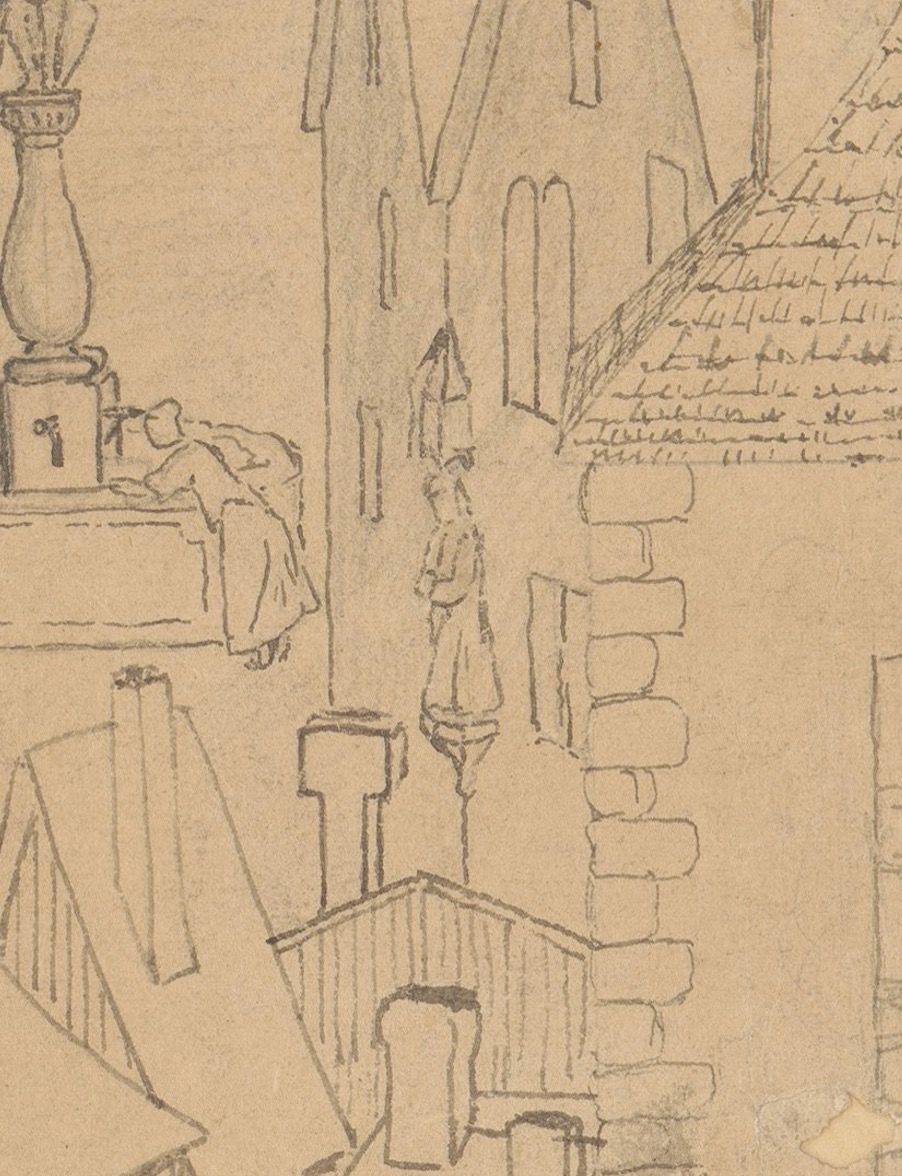

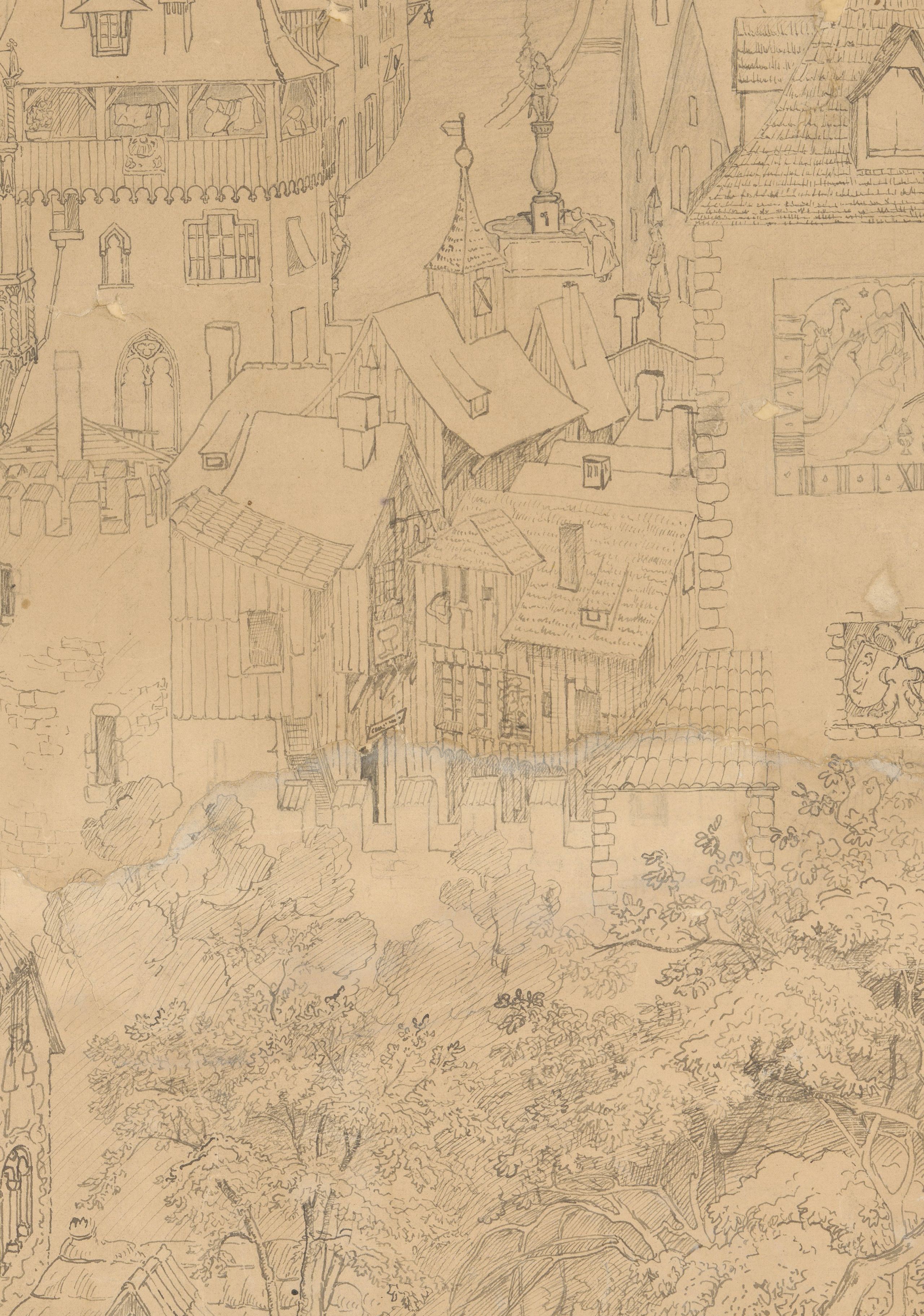

Die im Jahr 1843 entstandene roh belassene Zeichnung zeigt eine am 8. August notierte Bildidee einer Stadt von mittelalterlicher Bauart. Die merkwürdige Stadt hat Gottfried Keller mit Hilfe eines architektonischen Sammelwerks gezeichnet.

«Im Nachlasse meines Vaters fand ich ein Werk über Architektur, in welchem die Geschichte und Erklärung der alten Baustyle nebst guten Abbildungen mit allem Detail enthalten waren. Dies zog ich nun hervor und studirte es begierig, um die Trümmer besser zu verstehen, und ihren Werth ganz zu erkennen.»

Er hat den Karton auf sechs Umzügen in gerolltem Zustand stets bei sich und bis an sein Lebensende aufbewahrt. Am Sterbebett schliesslich schenkte er die Zeichnung einem treuen Verehrer, Wilhelm Petersen in Schleswig, welcher ihn schliesslich 1894 der Stadtbibliothek Zürich überliess, wo die Zeichnung noch heute aufbewahrt wird.

In diesem letzten Landschaftsbild imaginiert Gottfried Keller, gerade eben vom Maler zum Dichter geworden, eine altertümliche Kleinstadt als Inbild seiner romantischen Sehnsucht - eine Präfiguration der Heimatstadt seines «Alter Ego», des grünen Heinrichs.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Kellers «Alter Ego»

Henri le vert - c'est moi!

Nachdem Gottfried Keller als Maler gescheitert und von München nach Zürich zurück gekommen war, plante er den Roman «Der grüne Heinrich», begann aber erst sieben Jahre später mit dem Schreiben. Nach einem jahrzehntelangen Schaffensprozess, der mehrere Unterbrüche und Umarbeitungen beinhaltete, entstanden schlussendlich zwei Fassungen des Bildungsromans.

«Zuvörderst will ich ein Landschaftsmaler werden [...] und ich habe dazu allerdings große Lust und hoffe, der liebe Gott werde mir auch das Geschick geben!»

«Der grüne Heinrich» ist ein autobiographischer Roman. Die Lebensgeschichte der Hauptfigur Heinrich Lee ist zwar nicht identisch mit Gottfried Kellers Leben, trotzdem schafft der Autor mit der Figur des grünen Heinrichs sein «Alter Ego». Zuhauf finden sich darum im Roman Parallelen zu Gottfried Kellers Biographie, aber eben auch bildstarke Schilderungen der Architektur seiner Heimatstadt Zürich, welche ihn und damit auch sein «Alter Ego» zeitlebens geprägt hat.

© Jolanda Brennwald (2019): Grüne Komposition aus Portraits von Gottfried Keller

© Jolanda Brennwald (2019): Grüne Komposition aus Portraits von Gottfried Keller

Gottfried Keller und Zürichs Architektur

Von der heimischen Architektur geprägt

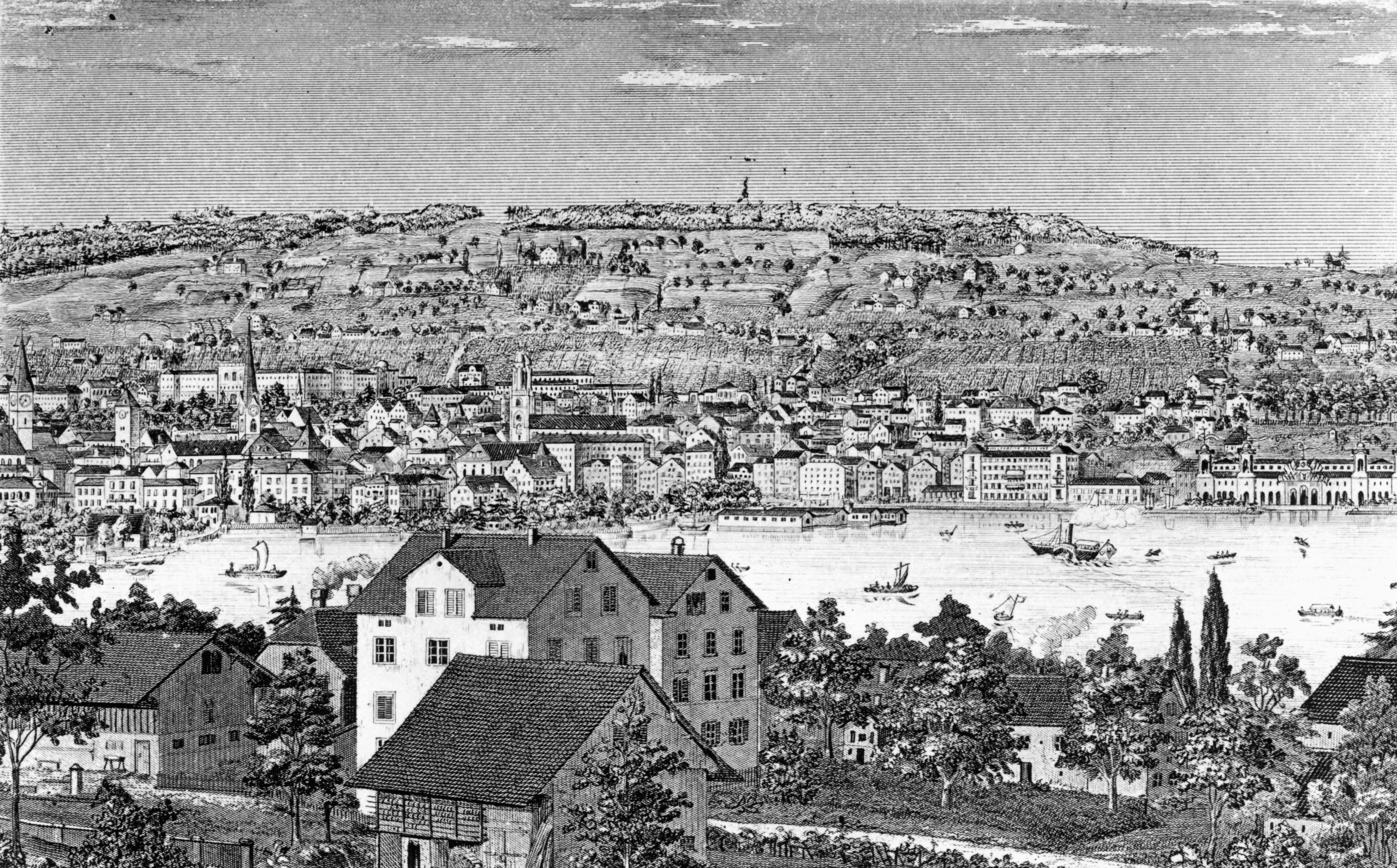

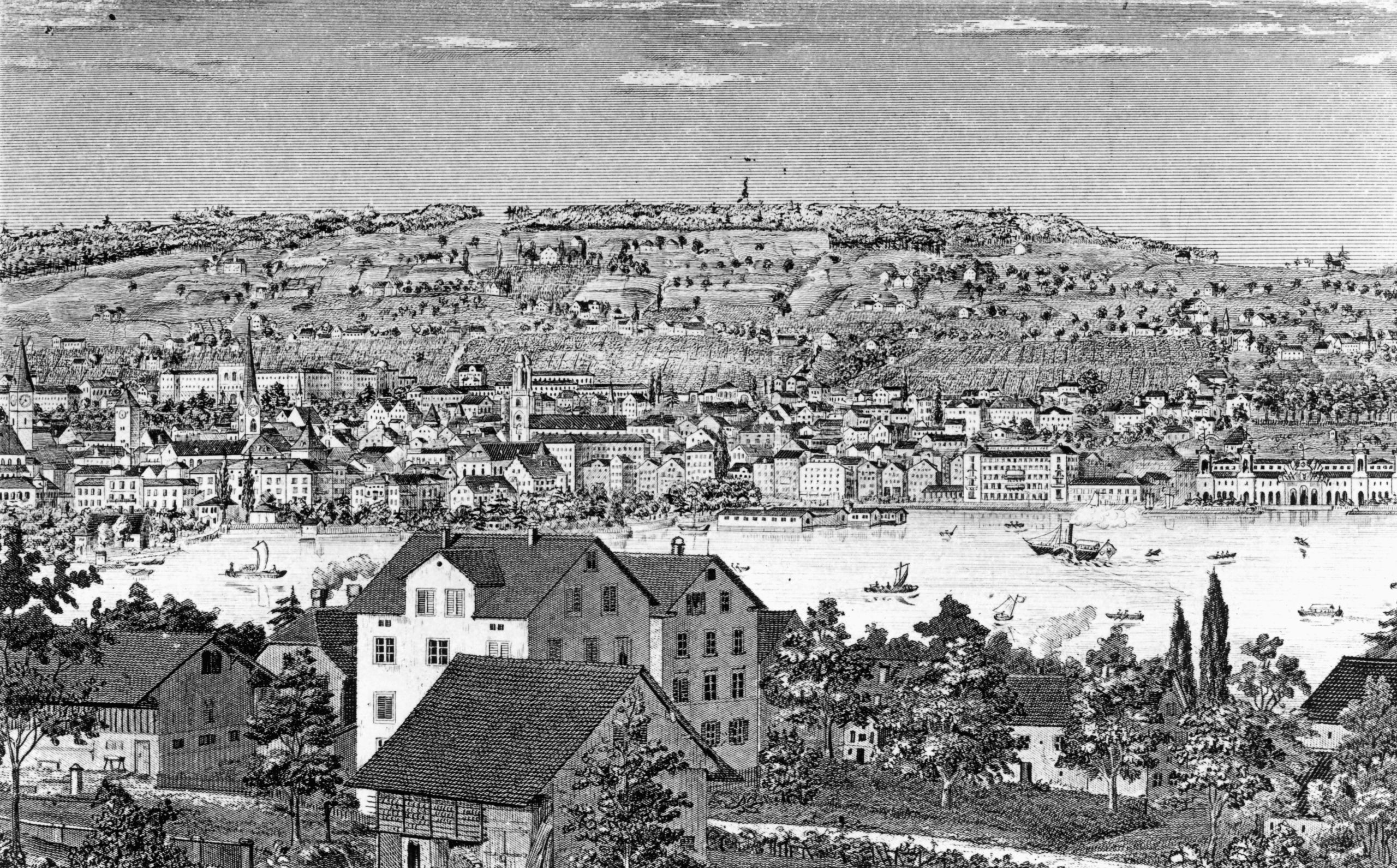

Den grössten Teil seines Lebens verbrachte Gottfried Keller in seiner Geburts- und Heimatstadt Zürich. Er wohnte in wechselnden Wohnungen in der Altstadt, in Fluntern, Hottingen und der Enge. Gottfried Kellers künstlerisches und literarisches Schaffen sind von seiner Heimatstadt geformt, von den Häusern, in denen er ein und aus ging, von den Gassen und Strassen, durch welche er wanderte und von den Fenstern aus denen er auf das Stadtbild schielte.

«Vom diesseitigen Berge aber, welcher aus schroffen waldbewachsenene Felsen besteht, kann man in die Stadt hinein und hinüber schauen, wie in einen offenen Raritätenschrein, so daß die kleinen fernen Menschen, die in den steilen alten Gassen herumklimmen, sich kaum vor unserm Auge verbergen können, indem sie sich in ein Quergäßchen flüchten oder in einem Hause verschwinden. Es ist eine seltsame Stadt, mit einem altergrauen Haupte und neuen glänzenden Füßen.»

In der Zeichnung «Mittelalterliche Stadt» und im autobiografischen Bekenntnisroman «Der grüne Heinrich» ist die Fülle der Erinnerungen von Gottfried Keller an seine Heimatstadt Zürich aufbewahrt.

Lithographie von J. J. Hofer (1867): Ausblick von Enge

Lithographie von J. J. Hofer (1867): Ausblick von Enge

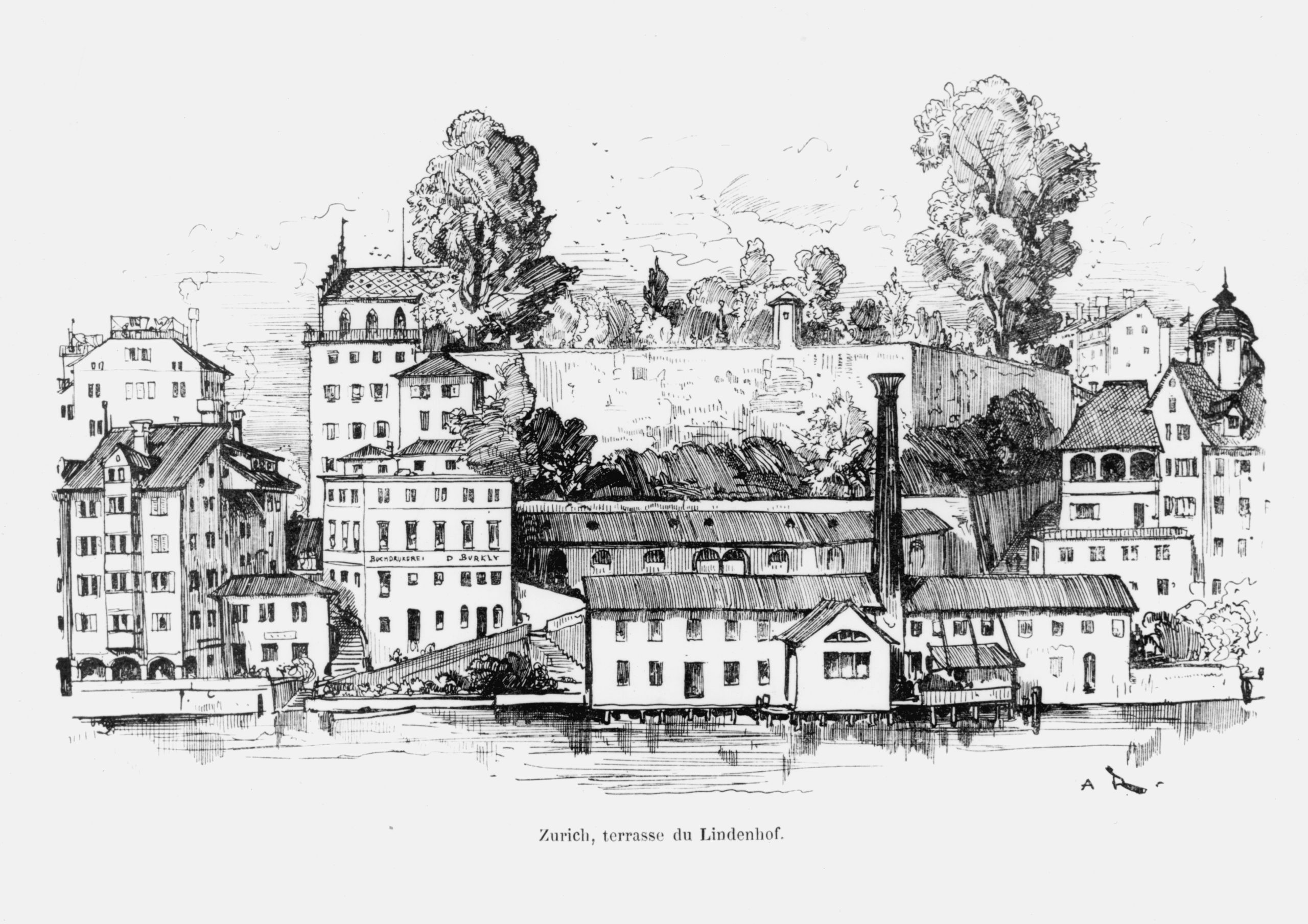

Lithographie von Charles Fichot und Théodore Muller (1860): Die Stadt Zürich

Lithographie von Charles Fichot und Théodore Muller (1860): Die Stadt Zürich

Folgen Sie mir nun zu den Brunnen, auf die Türme, zu den Linden, entlang der Fassaden und zur Kirche von Gottfried Kellers Zeichnung, seinem Roman «Der grüne Heinrich» und Zürich und begleiten Sie mich durch die Dreiecksgeschichte.

Der Brunnen im Mittelpunkt

Der Brunnenritter

Der Brunnen im Mittelpunkt von Gottfried Kellers Zeichnung zeigt eine geharnischte Figur mit Schild und Schwert. Mit Fantasie lässt sich sogar der Federbusch auf dem Helm der Brunnenfigur erahnen. Somit hat Gottfried Keller nicht irgendeinen Bannträger oder alten Krieger als Brunnenfigur gewählt, sondern einen mittelalterlichen Ritter.

Fotograf unbekannt (1880): Stüssihofstatt

Fotograf unbekannt (1880): Stüssihofstatt

«Das einzige Geräusch kam noch vom großen Stadtbrunnen, dessen vier Röhren man durch den Flußgang hindurch glaubte rauschen zu hören; die vier Strahlen glänzten hell, ebenso was an dem steinernen Brunnenritter vergoldet war, sein Schwertknauf und sein Brustharnisch, welch letzterer die Morgensonne recht eigentlich auffing, zusammenfaßte und sein funkelndes Gold wunderbar aus der dunkelgrünen Tiefe des Stromes herauf widerscheinen ließ.»

© Jolanda Brennwald (2019): Stüssibrunnen

© Jolanda Brennwald (2019): Stüssibrunnen

In Zürich findet sich ein Brunnen, wie ihn Gottfried Keller in seiner Zeichnung und im Roman «Der grüne Heinrich» imaginiert: Der Stüssibrunnen. Dieser Brunnen wurde um das Jahr 1575 errichtete und hat in Zürich, der Stadt der Brunnen, eine spezielle Rolle inne, denn er ist als einziger Brunnen der Stadt farbig. Die Figur soll Rudolf Stüssi, einen mittelalterlichen Bürgermeister von Zürich (1430-1443) zeigen, der sein Leben im Alten Zürichkrieg verloren hat.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Es geht hoch hinaus

Eine befestigte Stadt

Gottfried Kellers mittelalterliche Stadt ist durch eine Stadtmauer und Turmanlagen befestigt. Den prominentesten dieser Türme hat er auf der linken Seite der Stadt gezeichnet. Oben auf dem Turm ragt eine Wetterfahne und von einem der oberen Fenster verläuft ein dünnes Rohr in Richtung Boden.

J. C. Werdmüller (1871): Kratzturm

J. C. Werdmüller (1871): Kratzturm

«Der Vater meines Widersachers hatte ein altes wunderliches Gebäude gekauft, welches früher eine städtische Ritterwohnung gewesen und mit einem starken Thurme versehen war. Dies Gebäude wurde nun wohnlich eingerichtet und in allen Winkeln mit Veränderungen heimgesucht.»

ZB, Graphische Sammlung Zürich-Stadt H2 Fraumünster-Qu. Kratz I,7 (vor 1877): Baugarten und Kratzturm

ZB, Graphische Sammlung Zürich-Stadt H2 Fraumünster-Qu. Kratz I,7 (vor 1877): Baugarten und Kratzturm

«Eines Tags, als ich des Hauses bereits ansichtig war, führte mich mein milder Stern durch eine Seitenstraße einen andern Weg; als ich einige Minuten später wieder in die Hauptstraße einbog, sah ich viele erschreckte Leute aus der Gegend jenes Hauses herkommen, welche eifrig sprachen und lamentirten. Um die Wegnahme einer alten Windfahne auf dem Thurme zu bewerkstelligen, hatten die Bauleute erklärt, ein erhebliches Gerüste anbringen zu müssen. Der Unglückliche, der sich Alles zutraute, wollte die Kosten sparen und während der Mittagsstunde die Fahne in aller Stille abnehmen, hatte sich auf das steile hohe Dach hinausbegeben, stürzte herab und lag in diesem Augenblicke zerschmettert und todt auf dem Pflaster.»

ZB, Graphische Sammlung Zürich H1 Fraumünster-Qu. Kratz I,30 (vor 1877): Kratzturm und Umgebung

ZB, Graphische Sammlung Zürich H1 Fraumünster-Qu. Kratz I,30 (vor 1877): Kratzturm und Umgebung

Der Turm mit Windfahne und herunterragendem Rohr, den Gottfried Keller im Roman «Der grüne Heinrich» und auch auf der Zeichnung der mittelalterlichen Stadt imaginiert, erinnert in seiner Bauart an den Zürcher Kratzturm, der Teil der alten Stadtbefestigung war. Der Kratzturm stand im gleichnamigen Quartier «Kratz», dem ehemaligen Viertel für Arme und Randständige. Später entwickelte sich das Quartier zum Lebensmittelpunkt von verschiedenen Berufsgruppen des Bauhandwerks. Zu diesen Berufsgruppen gehörten sowohl der Vater des grünen Heinrichs wie auch der Vater von Gottfried Keller. Der Kratzturm war jedoch keine ehemalige Ritterwohnung wie im Roman «Der grüne Heinrich» beschrieben, sondern zuerst ein Gefängnis. Später wurde er dann, wie der Turm im Roman «Der grüne Heinrich», wohnlich eingerichtet und von einem Tischler Linsi, dem Hochwächter Rütlinger Holz und zu Gottfried Kellers Lebzeiten vom Feuerwächter bewohnt. Der Kratzturm, welcher an der Kreuzung Bahnhofstrasse/ Börsenstrasse gestanden hat, musste im März 1877 trotz heftiger Proteste der Verlängerung der Bahnhofstrasse weichen und ist heute nicht mehr Teil von Zürichs Stadtbild.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Im schwebenden Garten

Der uralte Lindenhain

Den rechten Bildrand von Gottfried Kellers Zeichnung dominieren prächtige und überproportional grosse Linden, die in die mittelalterliche Stadt hineinzuragen scheinen.

Künstler unbekannt (1879): Lindenhof

Künstler unbekannt (1879): Lindenhof

«[...] links ragte auf steilem Hügel, thurmhoch über dem Flusse, ein uralter Lindenhain, wie ein schwebender Garten und in den schönsten Formen, grün in den Himmel.»

© Jolanda Brennwald (2019): Lindenhof im Hintergrund

© Jolanda Brennwald (2019): Lindenhof im Hintergrund

«Jetzt war er auf dem Berge angekommen, der gegenüber der Stadt lag, und er sah plötzlich deren Linden hoch in den Himmel tauchen [...]»

Wer am rechten Limmatufer entlangschlendert sieht auch in Zürich hoch über der Stadt grosse Linden, die ins Stadtbild hineinragen. Die Linden haben dem Moränenhügel, auf dem bereits eine keltische Siedlung, eine römische Zollstation und später eine Pfalz stand, den Namen Lindenhof gegeben. Der Lindenhof ist das kleinste Quartier der Stadt Zürich und ist zusammen mit dem Quartier Rathaus gleichzeitig der älteste Kern der Stadt. Zu Gottfried Kellers Lebzeiten wurde der Lindenhof zu einer Parkanlage ausgestaltet. Aber die von Gottfried Keller in seinem Roman «Der grüne Heinrich» und seiner Zeichnung geliebten Zürcher Linden mussten nach einem Sturmschaden bis zur Jahrhundertwende Akazien, Götterbäumen und Kastanien weichen. Heute stehen auf dem Platz von Gottfried Kellers schwebendem Garten wieder Linden, die hoch über Zürich in den Himmel tauchen und zum Verweilen einladen.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Dächerwirrwarr und Fassadenvielfalt

Eine prominente Dachkontur

Wer seinen Blick in Gottfried Kellers Zeichnung von den Linden am rechten Bildrand weiter nach links schweifen lässt, erkennt einen hohen Dachgrat mit einer auffälligen Dachkontur.

© Wilhelm Gallas (1925): Limmatquai

© Wilhelm Gallas (1925): Limmatquai

«Als ich später zum erstenmale rittlings auf dem obersten Grate unseres hohen, ungeheuerlichen Daches saß und die ganze ausgebreitete Pracht des See's übersah, aus welchem die Berge in festen Gestalten, mit grünen Füßen aufstiegen, da kannte ich freilich ihre Natur schon von ausgedehnteren Streifzügen im Freien [...].»

© Jolanda Brennwald (2019): Limmatquai

© Jolanda Brennwald (2019): Limmatquai

Diese Dachkontur, Staffelgiebel genannt, die Gottfried Keller gezeichnet hat, ist ein Charakteristikum der Zürcher Dächer. Ob, ähnlich der Zeichnung, am Rande des Lindenhains beim Lindenhof, gegenüber am Limmatquai oder in neueren Quartieren der Stadt, die Staffelgiebel sind überall in Zürich zu finden. Fast so, als könnte man es dem grünen Heinrich gleich tun und sich auf den obersten Grat rittlings hinsetzen, um die ganze ausgebreitete Pracht des Sees und die aufsteigenden Berge dahinter zu betrachten.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

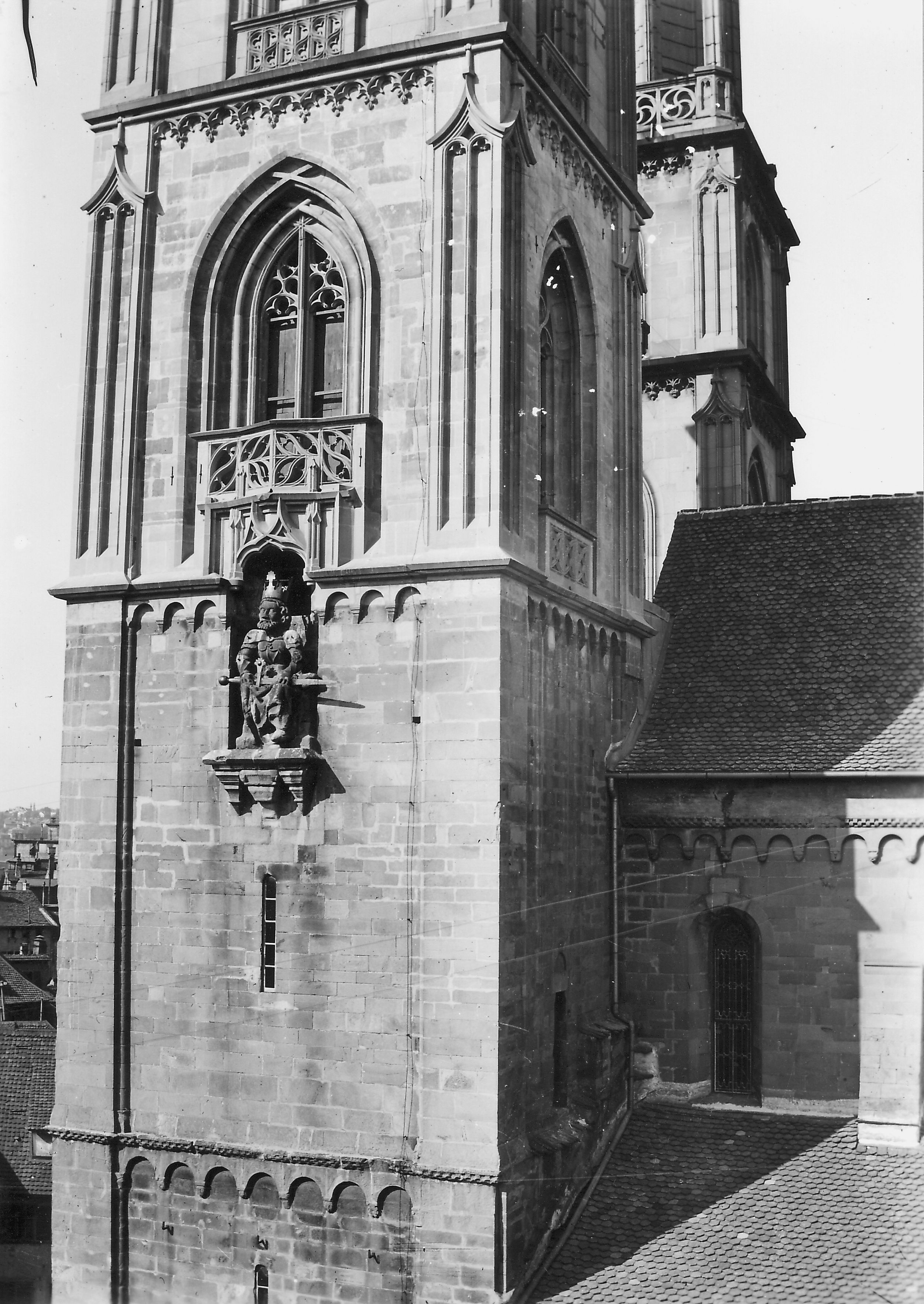

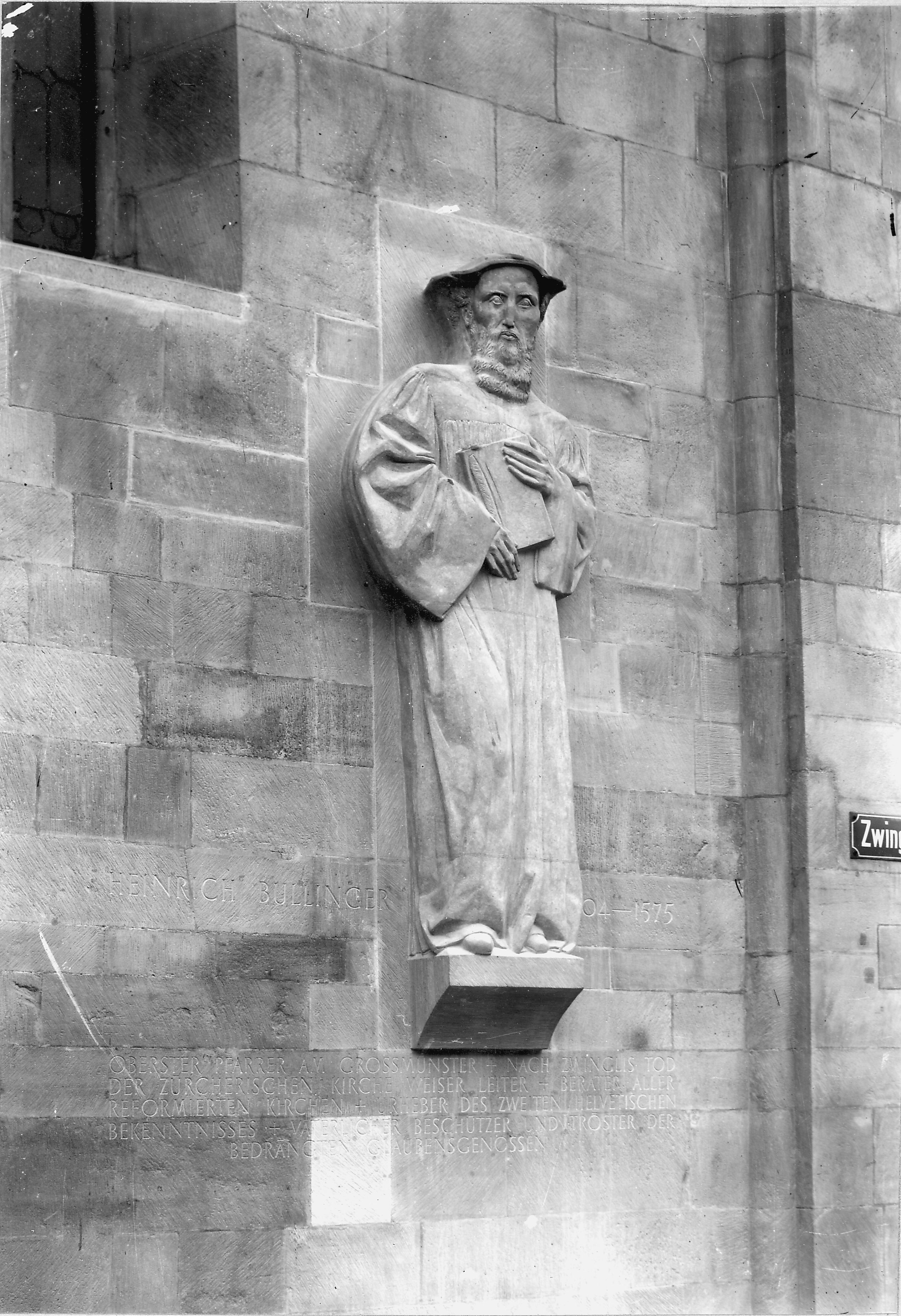

Die Nischenfigur in der Mauer

Weiter links vom Staffelgiebel direkt neben dem Brunnen hat Gottfried Keller eine grosse Nischenfigur mit langer Kleidung, verschränkten Händen, leicht geneigtem Kopf und Hut gezeichnet.

© Ludwig Macher (1937): Grossmünsterturm

© Ludwig Macher (1937): Grossmünsterturm

«[...] rechts schaute vom Münsterthurme das sitzende riesige Steinbild Karls des Großen, eine goldene Krone auf dem Lockenhaupt, das goldene Schwert auf den Knien, über Strom und See hin [...].»

© Wilhelm Gallas (1939): Denkmal von Heinrich Bullinger

© Wilhelm Gallas (1939): Denkmal von Heinrich Bullinger

Nicht nur in Gottfried Kellers Roman «Der grüne Heinrich» und seiner Zeichnung sind Nischenfiguren zu finden, auch in der Stadt Zürich sind sie zahlreich in die Fassaden eingelassen. Die wohl bekannteste Nischenfigur ist das Bildnis von Karl dem Grossen am Grossmünster. Ebenfalls am Grossmünster findet sich die erst nach Gottfried Kellers Tod angebrachte Nischenfigur von Heinrich Bullinger, welche der Figur auf Gottfried Kellers Zeichnung zum Verwechseln ähnlich sieht.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Das Hinterhofgesumme

Hinter den Fassaden gibt die Zeichnung den Einblick auf einen kleinen und engen Hinterhof frei. Darin macht der Betrachter aus dem Fenster hängende Wäsche und sogar ein wenig Bepflanzung mitten in der Stadt aus.

Fotograf unbekannt (1949): Münstergasse 4

Fotograf unbekannt (1949): Münstergasse 4

«Die Fenster unserer Wohnstube gehen auf eine Menge kleiner Höfe hinaus, wie sie oft von einem Häuserviertel umschlossen werden und ein verborgenes behagliches Gesumme enthalten, welches man auf der Straße nicht ahnt.»

Fotograf unbekannt (1969): Frankengasse 16

Fotograf unbekannt (1969): Frankengasse 16

«Den Tag über betrachtete ich stundenlang das innere häusliche Leben in diesen Höfen; die grünen Gärtchen in denselben schienen mir kleine Paradiese zu sein, wenn die Nachtmittagssone sie beleutete und die weiße Wäsche in denselben wehte, und wunderfremd und doch bekannt kamen mir die Leute vor, welche ich darin gesehen hatte, wenn sie plötzlich einmal in unsrer Stube standen und mit der Mutter plauderten.»

In Zürichs Altstadt sind diese Hinterhöfe mit aufgehängter Wäsche und den kleinen Gärtchen, die Gottfried Keller gezeichnet und beschrieben hat, oftmals hinter verschlossenen Gittertoren vor den Blicken Fremder verborgen. Wer allerdings nahe an die Tore tritt und durch die Gitterstäbe in die Hinterhöfe blickt, findet die kleinen grünen Paradiese und die Wäsche auch noch heute.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Auf steilen Wegen unterwegs

Ein Labyrinth aus Gässchen

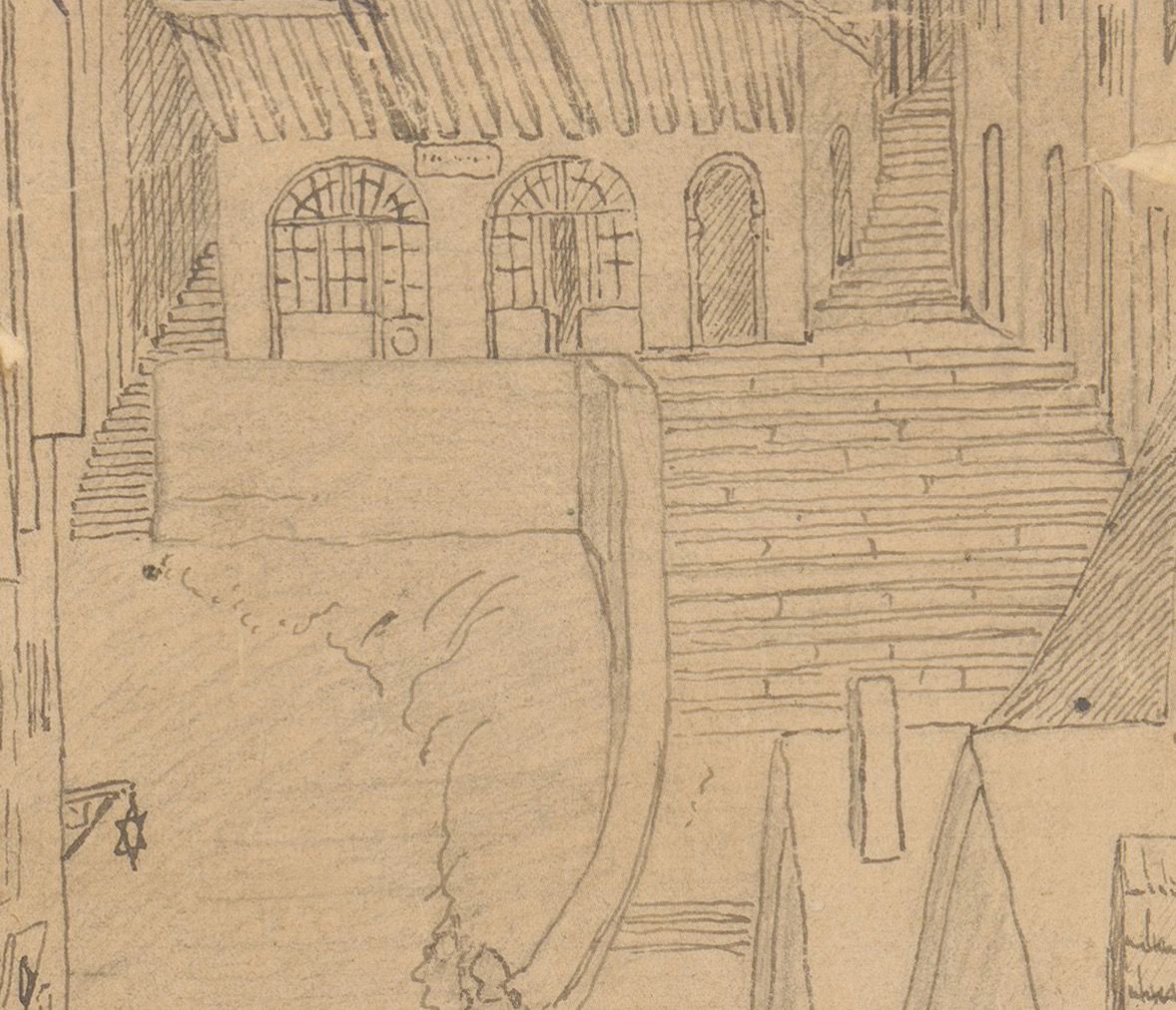

Direkt hinter dem Brunnen führen zwei steile steinerne Treppen an den Häusern vorbei hinauf an den höchsten Punkt von Gottfried Kellers mittelalterlichen Stadt.

© Jolanda Brennwald (2019): Blick auf die Stüssihofstatt

© Jolanda Brennwald (2019): Blick auf die Stüssihofstatt

«Die vielen Gäßchen, durch mannigfaltiges steinernes Treppenwerk unterbrochen und verbunden, lagen noch alle im Schatten und nur wenige freiere Kinderspielplätze leuchteten bestreift aus dem Dunkel. Auf allen diesen Stufen und Geländern hatte Heinrich gesessen und gesprungen, und die Kinderzeit dünkte ihm noch vor der Thüre des gestrigen Abends zu liegen. Schnell ließ er seine Augen treppauf und ab in allen Winkeln der Stadt herum springen, die traulichen Kinderplätze waren alle still und leer, wie Kirchenstühle am Werktag.»

© Jolanda Brennwald (2019): Auf dem Weg zur Schipfe

© Jolanda Brennwald (2019): Auf dem Weg zur Schipfe

«Schnell eilte er die engen Treppen hinauf, den Wohngemächern der Haushaltungen vorbei, die alle im Hause wohnten.»

© Jolanda Brennwald (2019): An der Strehlgasse 9

© Jolanda Brennwald (2019): An der Strehlgasse 9

Nicht nur in Gottfried Kellers Zeichnung und in seinem Roman «Der grüne Heinrich» sind die vielen Gässchen und das steinerne Treppenwerk präsent, sondern auch in der Altstadt von Zürich. Dem Spaziergänger bietet die Zürcher Altstadt ein Labyrinth aus Gassen, die oft steil auf beiden Seiten der Limmat zwischen den eng gedrängten Häuserzeilen hindurch, in verwinkelte Hinterhöfe hinein und an kleinen Geschäften vorbei führen.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Die Kirche im Hintergrund

Das nadelspitze Türmchen

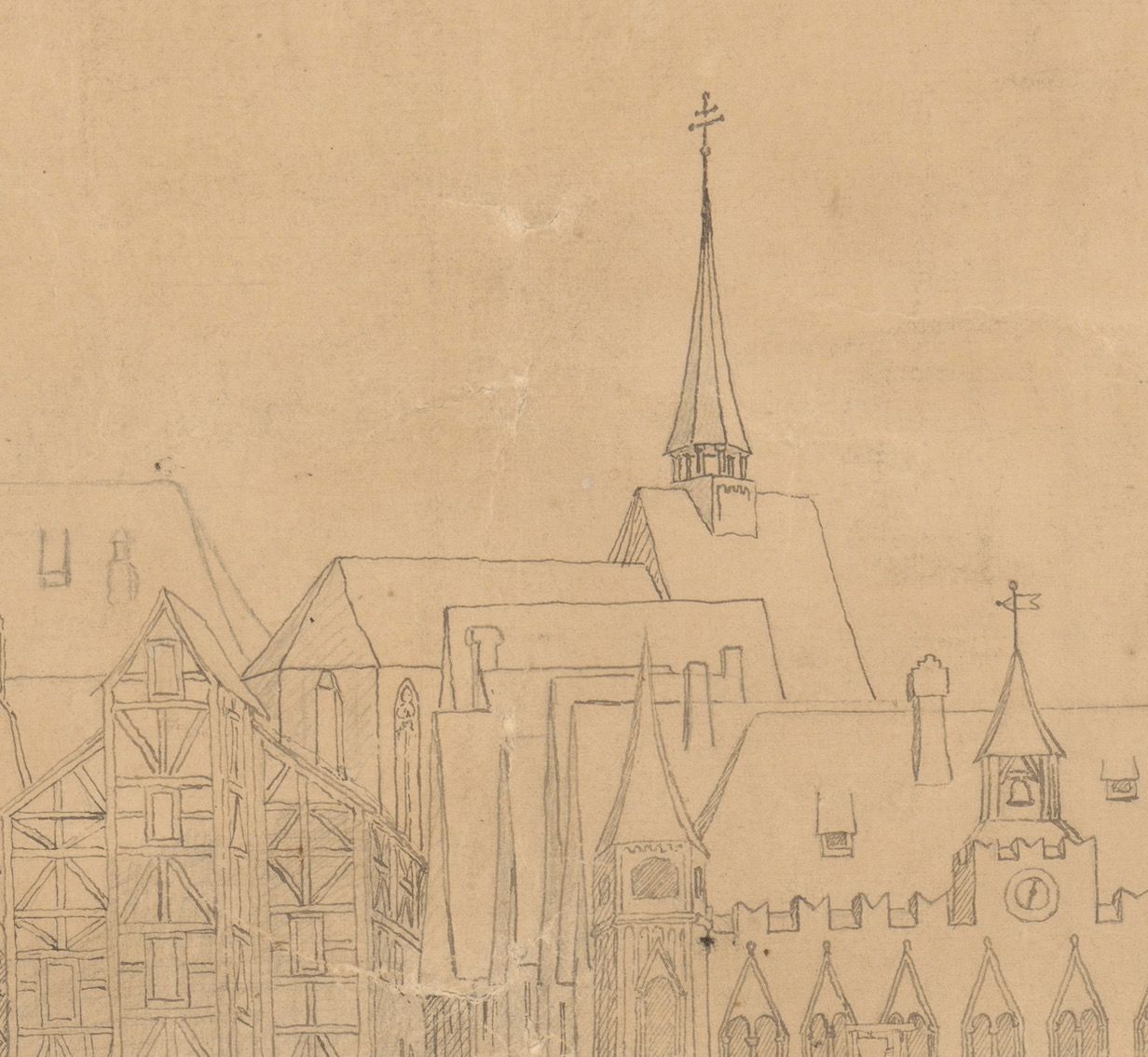

Im Hintergrund, am Ende der rechten Treppe, ragt auf Gottfried Kellers Zeichnung ein nadelspitzes Türmchen über die Dächer der mittelalterlichen Stadt hinaus. Bei näherem Betrachten entpuppt es sich als Teil einer hohen Kirche mit langgezogenen Spitzbogenfenster in gotischem Stil.

© Jean Gut (1880): Predigerkirche

© Jean Gut (1880): Predigerkirche

«Mit mehr Richtigkeit nannte ich vorzugsweise ein langes hohes Kirchendach, das mächtig über alle Giebel emporragte, den Berg. Seine gegen Westen gekehrte große Fläche war für meine Augen ein unermeßliches Feld, auf welchem sie mit immer neuer Lust ruhten, wenn die letzten Strahlen der Sonne es beschienen, und diese schiefe, rothglühende Ebene über der dunkeln Stadt war für mich recht eigentlich das, was die Phantasie sonst unter seligen Auen oder Gefilden versteht. Auf diesem Dache stand ein schlankes, nadelspitzes Thürmchen, in welchem eine kleine Glocke hing [...].»

© Jolanda Brennwald (2019): Predigerkirche

© Jolanda Brennwald (2019): Predigerkirche

Solch ein nadelspitzes Türmchen steht auch heute noch in Zürich auf der Predigerkirche. Die Predigerkirche ist ein ehemaliges Dominikanerkloster des Mittelalters, welches in der Reformation aufgelöst und zu einem profanen Gebäude umgestaltet wurde. Nach einigen Umbauten war die Predigerkirche zu Gottfried Kellers Lebzeiten Kantons- und Universitätsbibliothek, die vermutlich auch Gottfried Keller des Öfteren besucht hat. Die ehemalige Kantons- und Universitätsbibliothek, die nun im Gebäude neben der Predigerkirche untergebracht ist, trägt heute den Namen Zentralbibliothek Zürich und verwaltet Gottfried Kellers Nachlass.

Besuchen Sie die Zentralbibliothek Zürich und tauchen Sie bei den Veranstaltungen zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller weiter in die Dreiecksgeschichte des zeichnerisch erzogenen Gedächtnisses, des Dichters und Zürchers ein.

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Gottfried Keller (1843): Mittelalterliche Stadt

Quellen

Bilder und Fotografien

- Baugeschichtliches Archiv: Online Sammlung

- Zentralbibliothek Zürich

- Eigene Fotografien

Texte

- Keller, Gottfried: Der grüne Heinich. Nach der ersten Fassung von 1854/55. Herausgegeben von Jörg Drews. Stuttgart: Reclam 2003.

- Amrein, Ursula: Keller, Gottfried. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 2008.

- Amrein, Ursula (Hrsg.): Gottfried Keller. Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Metzler: Stuttgart 2016.

- Barraud Wiener, Christine / Jezler, Peter: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Stadt Zürich. Wiese Verlag: Basel 1999.

- Baumann, Walter: Zürich- Bahnhofstrasse. Orell Füssli Verlag: Zürich 1972.

- Baumann, Walter: Zürichs Kirchen, Klöster und Kapellen bis zur Reformation. Verlag Neue Zürcher Zeitung: Zürich 1994

- Germann, Thomas: Zürich im Zeitraffer. Band 1. Werd-Verlag: Zürich 1997.

- Germann, Thomas: Zürich im Zeitraffer. Band 2. Werd-Verlag: Zürich 2000.

- Lassner, Martin: Rudolf Stüssi. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 2012.

- Weber, Bruno: Gottfried Keller - Landschaftsmaler. Verlag Neue Zürcher Zeitung: Zürich 1990.

- Wild, Dölf: Zur Baugeschichte des Zürcher Predigerkonvents. In: Helbling, Barbara (Hrsg.): Bettelorden, Bruderschaften und Beginen in Zürich: Stadtkultur und Seelenheil im Mittelalter. Verlag Neue Zürcher Zeitung: Zürich 2002, S. 91-105.

- Publikationen und Berichte der Archäologie und Denkmalpflege der Stadt Zürich.

Dieser Beitrag entstand im Seminar Gottfried Keller und das Zürcher Mittelalter (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich