Wie von der Rolle

Liebe jenseits der

Geschlechterrollen

Wir alle spielen Rollen in unseren Leben.

Als wären es Verkleidungen, hüllen wir uns zum richtigen Zeitpunkt ins richtige Gewand. Wir wählen aus einem grossen Repertoire von Verhaltensmustern, Seinsweisen und vielleicht auch ethischen Standpunkten, abhängig von der Situation, in die uns die Umwelt wirft. Oftmals konfligiert das Gewand dann mit der Vorstellung, die wir von unserem ‹Ich› haben.

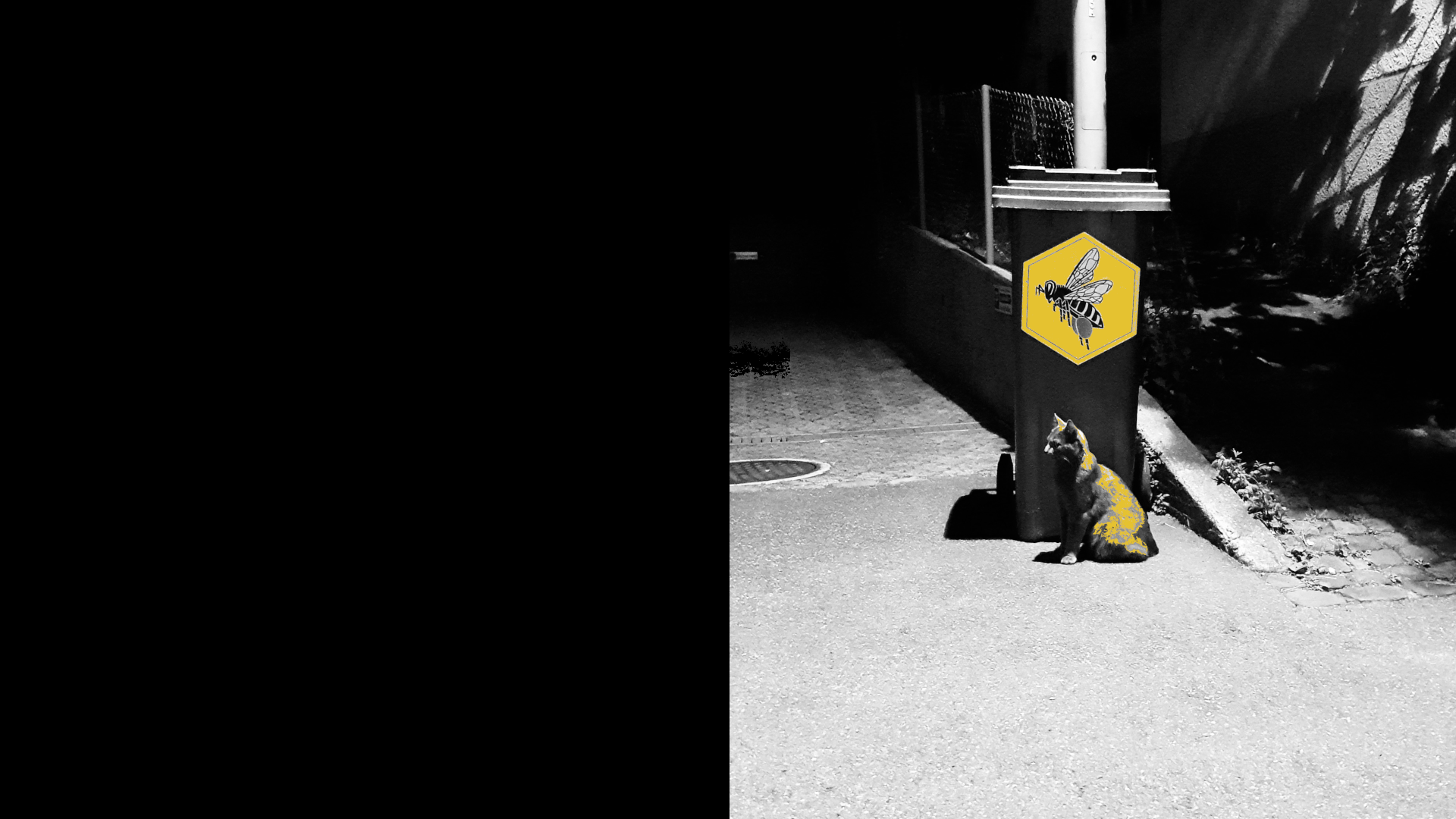

Wir wählen die verschiedenen Gewänder als Schutz gegen aussen, um nicht als ‹Ich› nackt vor anderen Verkleideten stehen zu müssen. Wir imitieren das Auftreten, die Kleidung oder Sprache der anderen und machen eine Version aus uns, die zur Umwelt passt. Die Rolle dient der Täuschung – sowohl der anderen und als auch von uns selbst. Wir tragen Masken. Das Wort ‹Maske› heisst auf lateinisch ‹Persona›: Was wir ver- oder enthüllen, ist nicht voneinander zu trennen. In manchen Lebenslagen übt man gewissermassen Mimikry wie die Katze unter der Biene und meint zum Doppelgänger eines anderen zu werden. Doch sich selbst entkommt man eben doch nie ganz.

Frage ich meine Freunde im Frühjahr 2020 «Spielst du eine Rolle?», dann hören sie nicht nur die Frage, ob sie authentisch sind oder nicht, sondern sie hören vor allem eines, nämlich die Frage: «Bist du wichtig in der Welt?».

J. geht's um seine Rolle im Universum. Er fragt sich, ob er für's grosse Ganze eine Rolle spiele. Auf seine eigene Frage hat er eine zynische Antwort parat: «Hert, nei!». Dann lacht er.

M. sagt, er gebe sich Mühe. Bleibt aber gefangen zwischen seinen zwei Persönlichkeiten: dem «lausigen Haushälter» und dem «fleissigen Studenten».

M. weiss vor allem eines: Sein Leben ist ein Rollenspiel.

Und was passiert, wenn ich sie frage, ob sie spielen? Wenn ich die Rolle aus der Frage ausklammere?

Bei H. bleibt das Rollenspiel aussen vor. Er erzählt von anderen Spielen. Er spielt am Computer; aber nur manchmal. Öfter macht er Musik oder spielt mit Argumenten.

Es geht bei H. um den Spass an der Sache.

V. denkt als erstes an Gitarre und Klavier. Doch als zweites, ob sie nicht auch eine Rolle spielt, in der sie allen etwas vormacht.

Das ‹Ich› ist bei niemandem etwas konkret Fixiertes, sondern bei allen ein Konstrukt und eine Rolle, in die man sich selbst einschreibt, und die einem gleichzeitig von aussen gegeben wird (Studentin, Sohn, Haushälter usw.).

Die Rollen geben uns einen Platz in der Welt, nicht immer aber Sinn. Dieser entsteht oft erst durch Geschichten, Märchen, Fabeln und Lieder, mit denen wir uns die Welt verständlich machen. Sinn entsteht durch das Erzählen. Dabei schlüpfen wir immer in Rollen. Das ist eine anthropologische Konstante, die vom Mittelalter bis zum Anthropozän reicht.

In Texten haben wir oft ein ‹Ich›, das spricht. Doch wer ist dieses ‹Ich›, wenn es in der Welt doch immer ein Konstrukt aus Rollen ist? Und wie war das in einer vormodernen Erzählwelt? Gehen wir den Schritt zurück zu den Barden des Mittelalters, zu den Minnesängern.

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) - Ulrich von Liechtenstein 237r

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) - Ulrich von Liechtenstein 237r

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) - Ulrich von Liechtenstein 237r

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) - Ulrich von Liechtenstein 237r

Omnia vincit Amor (Amor besiegt alles), Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1602

Omnia vincit Amor (Amor besiegt alles), Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1602

Der Minnesang ist eine rhetorisch genau kalkulierte Kunst. Wir begegnen Figuren, die Rollen in der höfischen Welt einnehmen. Es sind Ritter, Vasallen, Witwen, edle Damen, Dorfmädchen und Hirten. Sie gehören zum institutionalisierten Rollenrepertoire der höfischen Erzählwelt, sind Sehnsuchtsvolle, Hoffende, Verzweifelnde und Träumende. Sie sind mit ihren Ängsten und Wünschen nicht so weit von uns weg, wie wir heute vielleicht zu glauben meinen.

In den kostbaren Handschriften des Mittelalters finden wir nicht nur Text, sondern auch überaus kunstvoll gefertigte Bilder. Wie zum Beispiel in der Zürcher Liederhandschrift, dem Codex Manesse.

Am Anfang zu jeder Textsammlung eines Autors stehen Bilder, die ihn mit den jeweils nachfolgenden Texten verbinden. Sie bieten dem Rezipienten eine Orientierungshilfe und sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern funktionaler Bestandteil in der Gesamtkonzeption der Handschrift. Schauen wir uns das Autorenbild an, das die Verse Ulrich von Liechtensteins begleitet.

Wir sehen eine Frauenfigur auf dem Helm eines Ritters, der in Rüstung auf einem Pferd reitet. Ist sie eine Muse? Oder eine Glücksbringerin?

Wohl eher nicht.

Von uns aus gesehen hält sie einen Feuerpfeil in der linken und eine Feuerfackel in der rechten Hand. Sie verkörpert die ‹Frau Minne›, wie die Liebe im Minnesang oft besungen worden ist. Sie hantiert mit Feuer und ist selbst entbrannt. Sie ist keine süsse Liebe, sondern agiert als Liebesaggressorin. Die Frau hatte im Mittelalter vor allem die Funktion als Ehefrau. Dass sie als aggressive Gewalt dargestellt wird, kam äusserst selten vor.

Sie knüpft gleichzeitig an die antike Tradition der Amordarstellungen an. Das Motiv des Gottes mit seinen Pfeilen, die die Liebenden schmerzlich verwunden können, war den Dichtern des Mittelalters wohlbekannt und gehört im Sprechen über die Liebe auch zum grösseren Zusammenhang des Krieges und der Gewalt. Ob ihr Feuerpfeil nun der goldene Sonnenpfeil ist, der die Getroffenen in Liebe zueinander entfachen lässt, oder ob er der bleierne Pfeil des Saturns ist, der sie in Melancholie scheitern lässt, weil die Liebe vom anderen nicht erwidert wird, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie die Rolle, welche die Gesellschaft der süssen ‹Frau Minne› gibt, gehörig auf den Kopf stellt.

Der Amor vor der Villa Bleuler in Zürich

schiesst keine Saturn- und Sonnenpfeile,

sondern einfach nur Wasser.

Zum Glück.

‹Männlich› und ‹weiblich› sind keine absoluten Grössen. Sie sind der Vorstellung des Menschen unterworfen und bestehen aus komplexen Mischungsverhältnissen, deren Zusammensetzungen veränderlich sind. Sie bestehen aus Projektionen der Gesellschaft, die definiert, was typisch ‹weiblich› und ‹männlich› ist. Das Bild, das sie ergeben, lässt schliesslich wieder Rückschlüsse auf den Menschen zu, der projiziert.

Sprechen wir darüber, dass bei einer Person im Leben oder einer Figur im Text typisch ‹weibliche› und ‹männliche› Eigenschaften ineinandergreifen, dann verwenden wir heute vielleicht den Begriff ‹Androgynität› (griechisch von ‹andros› / ‹Mann› und ‹gyne› / ‹Frau›) oder ‹Hermaphrodit› (griechisch von Götterbote ‹Hermes› und Göttin der Liebe ‹Aphrodite)›. Es sind Begriffe, die aus der antiken Tradition und aus Texten Platons und Ovids stammen.

Wir begegnen im Minnesang einem grossen Repertoire aus Motiven, Bildzeichen und Topoi, die immer wieder neu miteinander kombiniert werden und rhetorische Vielfalt hervorbringen. Sie ermöglichen ein ausgeklügeltes Spiel mit festen gesellschaftlichen Rollen, das uns verwirrt, indem es mit Erwartungsmustern spielt. Und eben auch mit den Erwartungen, die wir an typisch ‹weibliche› oder ‹männliche› Eigenschaften stellen.

Die vielleicht meistinterpretierten Strophen des deutschsprachigen Minnesangs sind zwei Strophen aus dem Œuvre Des von Kürenbergs aus dem Codex Manesse, die bekannt sind unter dem Titel Falkenlied.

In den meisten Strophen des Autors wird das Bild einer Liebe zwischen einem Ritter und einer höfischen Dame entworfen. Nicht unbedingt von einer im modernen Sinn gleichberechtigten Liebe zwischen Mann und Frau. Nicht nur sind die überlieferten Frauenstrophen durchwegs von Männern komponiert, sondern auch die Themen, über welche die Frauen sprechen, sind dominiert von ihrem erotischen Begehren nach dem Mann, von ihrer emotionalen Involviertheit, Treueansprüchen, Abschiedssituationen, Sehnsucht und Trauer.

Im Falkenlied spricht nun ein ‹Ich› von der hingebungsvollen Aufzucht eines Falken, der ihm davongeflogen ist. Für Diskussionsstoff hat gesorgt, dass wir nicht genau klären können, ob das sprechende ‹Ich› ein Mann oder eine Frau ist. Es handelt sich um zwei ‹androgyne Strophen›. Sie brechen die starren Vorstellungsmuster von Geschlechterrollen auf und exponieren, dass die Rede allein noch keine Rückschlüsse auf den Geschlechtscharakter der Redenden zulässt.

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) - Der von Kürenberg 63v

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) - Der von Kürenberg 63v

I) Ich zoch mir einen valken mere danne ein iar.

do ich in gezamete als ich in wolte han.

und ich im sin gevidere mit golde wol bewant.

er huob sich uf vil hohe und floug in anderiu lant.

(II) Sit sach ich den valken schone fliegen.

er fuorte an sinem fuoze sidine riemen.

und was im sin gevidere alrot guldin.

got sende si zesamene die gelieb wellen gerne sin. “

(I) Ich erzog mir einen Falken länger als ein Jahr.

Als ich ihn gezähmt hatte, wie ich ihn haben wollte,

und ihm sein Gefieder mit Gold schön geschmückt hatte,

schwang er sich hoch auf und flog weit weg.

(II) Seither sah ich den Falken schön fliegen.

Er trug an seinem Fuß seidene Bänder,

und sein Gefieder war ganz rotgolden.

Gott führe die zusammen, die einander lieben wollen.

Wenn man annimmt, dass eine Frau spricht, dann steht der Falke für einen Mann, den es entweder zu einer Nebenbuhlerin zieht, oder für einen Mann, den seine Ritterpflichten rufen. Man kann aber genauso gut davon ausgehen, dass ein Mann spricht. Dann steht der Falke für eine Frau, die ihm ein Konkurrent abgeworben hat.

Wir sehen, dass das Spiel zwischen den Rollen des ‹Männlichen› und des ‹Weiblichen› ein Motiv ist, das keine Erfindung der Moderne ist, sondern eine lange Tradition hat. Es ermöglicht ein Spiel mit Rollen und einen ästhetischen Spielraum, wo Grenzen trotz ihrer vermeintlichen Eindeutigkeit unklar werden können. Der ästhetische Reiz macht das Motiv so langlebig.

Was wir mit Blick aufs Falkenlied aber nicht vergessen dürfen ist Folgendes: Aus der heutigen Sichtweise kennen wir den Text nur als schriftliche Überlieferung aus dem Codex Manesse. Im Mittelalter müssen wir davon ausgehen, dass das Publikum das Gedicht nur ‹live› vorgetragen kannte. Diese Performanz können wir nicht rekonstruieren. Wir müssen aufgrund der historischen sozialen Hierarchien annehmen, dass männliche Minnesänger die Verse vorgetragen haben. Stellt man sich das Falkenlied nun mündlich vom Minnesänger an einem Hoffest vorgetragen vor, dann ist es möglich, dass der Sänger die Verse auf ganz bestimmte Weise gesungen hat, und sich seine künstlerischen Freiheiten nicht nur mit dem Wortmaterial, sondern auch mit deren Inszenierung nahm. Seine Kleidung, seine Intonation, seine Körperhaltung oder vielleicht auch Requisiten, die er verwendet haben könnte, bestimmen, in welchem Kontext die Strophen stehen, und definieren eben auch die Rolle des ‹Ichs› mit.

Im Minnesang beseelt der Rezipient das lyrische Ich, und das lyrische Ich steuert die Selbstwahrnehmung oder Selbstthematisierung des Rezipienten. Die Selbstinszenierung des Künstlers (sowohl des Autors als auch des Vortragenden) geben einen Rahmen vor, in dem das ‹Ich› erst Gestalt annimmt. Das ist eine einzigartige Qualität von Gesang, die sich im Mittelalter ebenso entfalten kann wie in der Popmusik im 21. Jahrhundert. Machen wir nun also den Sprung über die Modernitätsschwelle und genau dorthin: Zum Sänger Rufus Wainwright.

Die mythologische Figur Hermaphroditos - Lady Lever Art Gallery

Die mythologische Figur Hermaphroditos - Lady Lever Art Gallery

Ein anderer Hermaphrodit: Tulpenblüte mit männlichen (Staubbeutel) und weiblichen Geschlechtsorganen (Fruchtknoten). Bild: Friedrich Böhringer.

Ein anderer Hermaphrodit: Tulpenblüte mit männlichen (Staubbeutel) und weiblichen Geschlechtsorganen (Fruchtknoten). Bild: Friedrich Böhringer.

Rufus Wainwright - Want II (2004)

Rufus Wainwright - Want II (2004)

Schauen wir uns in puncto Selbstinszenierung die Alben Want I und Want II an. Auf dem ersten Cover sehen wir den Sänger als männlichen Krieger, blau und in Rüstung, auf dem zweiten als langhaariges, hermaphrodites Mondwesen in Purpur.

Der Titel des Albums Want II ist doppelt und dreifach mehrdeutig. Eindeutigkeit ist hier nicht mehr erwarten: einerseits kann er die Bedeutung ‹Want, the second album› tragen, andererseits aber auch die Bedeutung ‹I want too› oder ‹I want to›. Gibt er sich als Nachfolger des Vorgänger-Albums Want I zu erkennen? Genauso gut könnte es aber auch um den Wunsch gehen, etwas Unausgesprochenes eben auch zu wollen (‹I want too›); oder aber etwas zu wollen, ohne sagen zu können, was genau (‹I want to›).

Beim Album Want II scheint es ganz grundsätzlich um die Vermischung von Gegensätzen zu gehen. Die Figur auf dem Albumcover erscheint wie ein transzendentales Wesen, das irgendwie astral wirkt, als wäre es von der Erde losgelöst. Es ist die Weiterentwicklung – die nächste Verwandlungsstufe – des maskulinen Ritters auf dem Cover von Want I.

Das transzendentale Wesen auf Want II nimmt eine Mittlerstellung zwischen der solaren und der irdischen, der geistigen und der stofflichen Welt ein; als verschmelzen scheinbar hermetische Gegensätze: Leib und Geist, Leben und Tod, Götter und Menschen und nicht zuletzt auch Mann und Frau. Der Sänger, Rufus Wainwright, wird zu einem wunderbaren und erotischen Wesen zwischen Mann und Frau; zu einem Hermaphroditen.

Es wird weiblich empfangend im Verhältnis zur Sonne, aber männlich zeugungskräftig im Verhältnis zur Erde – und diese Wahrnehmung wird bei Künstlern auch immer wieder zum Sinnbild der Kunst an sich. Wer hier in neuzeitlicher Lektüre weiterlesen möchte, sei auf Thomas Manns Schopenhauer (1938) verwiesen:

- Genau dies denn also ist die Stellung der Kunst zwischen Geist und Leben. Androgyn wie der Mond, weiblich im Verhältnis zum Geiste, aber männlich zeugend im Leben, die stofflich unreinste Manifestation der himmlischen, die übergänglich reinste und unverderblich geistigste der irdischen Sphäre, ist ihr Wesen das eines mondhaft-zauberischen Mittlertums zwischen den beiden Regionen.

Was besonders tragisch – und deswegen vielleicht auch künstlerisch wertvoll anmuten mag – ist die Tatsache, dass der Hermaphrodit in Liebesdingen gleich doppelt unglücklich werden kann: Sowohl als Mann als auch als Frau. Hörbar wird das vielleicht nirgends so intrikat wie im Lied The Art Teacher aus Want II. Der biologisch männliche Sänger Rufus Wainwright schlüpft in die Rolle einer ‹weiblichen› Schülerin und führt uns ein ‹Ich› vor, das zu schillern beginnt.

Das Lied beginnt mit den Zeilen:

There I was in uniform

Looking at the art teacher

I was just a girl then;

Never have I loved since then

Das Sänger-Ich schlüpft in die Rolle eines Mädchens in Schuluniform. Es ist eine Kleidung, die das Mädchen nach aussen hin als Mädchen kenntlich macht. Zerbrechlich singt Wainwright an ihrer Stelle von ihrer ersten und einzigen Liebe: Dem Kunstlehrer.

Der Rhythmus des Pianos ist gleichbleibend. Wir hören die gleichen Intervalle, sie changieren harmonisch. Es geht weiter mit der Schilderung, wie der Kunstlehrer das Schulmädchen mit ihrer Klasse ins Metropolitan Museum of Art führte. Die Alliteration (Metropolitan Museum) verstärkt den Sog von bildender Kunst und Klang.

He was not that much older than I was

He had taken our class to the Metropolitan Museum

He asked us what our favorite work of art was,

But never could I tell it was him

Oh, I wish I could tell him,

Oh, I wish I could have told him

Der Kunstlehrer ermöglicht dem ‹Ich› die Erfahrung der Kunst und eröffnet ihm neue Welten. Doch das ‹Ich› kann dem Lehrer weder heute sagen, was er für es bedeutet oder bedeutete, noch konnte es das damals. Wegen gesellschaftlicher Schranken? Wegen ihrer unterschiedlichen Rollen in der Gesellschaft? Das Spiel mit Assonanzen, Klängen und Alliterationen geht weiter. Die Melodie des Pianos spielt immer noch dieselben Intervalle und es ergibt sich ein Fluss, der die Worte trägt.

I looked at the Rubens and Rembrandts

I liked the John Singer Sargents

He told me he liked Turner

Never have I turned since then

No, never have I turned to any other man

Das ‹Ich› blickt auf die Gemälde ‹Rubens and Rembrandts› und die Namen verschmelzen klanglich. Was es mag, sind die Bilder von ‹John Singer Sargents›. Das ist kein Zufall. Das ‹Ich› ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zur Kunstwelt und dem Lehrer, der sie ihm eröffnet, und der Ordnung von Schule, Klasse und Schuluniform. Es ist zwischen zwei Welten: Dem, was es will, und dem, was ihm Sicherheit gibt.

Der Kunstlehrer ist ausserhalb der Ordnung, er lebt die Freiheit und verkörpert ein Idealbild grenzenloser Kunst. Einer Kunst, die absolut frei ist von Zwängen. Der Maler William Turner (dessen Bilder der Kunstlehrer so schätzt) hat sich in seinem Spätwerk gegen die Kunst-Erwartungen seiner Zeit gerichtet. Er hat sich die Freiheit seiner Kunst bis zur Verarmung bewahrt, und hat die Aussenwelt mit abstrakter Landschaftsmalerei schockiert. In Wainrights Lied verschmelzen die Klänge ‹Turner› und ‹turned› beinahe homophon und spielen mit der Bedeutung der Worte, die gleichzeitig Zuwendung und Abkehr ausdrückt. Der Lehrer verkörpert Freiheit ohne ‹uniforms› oder ‹sargents›, ist ein Wesen, dem die Kunst voll und ganz ausreicht und das die eigene Existenzsicherung aufs Spiel setzt. Die Sehnsucht des ‹Ich› nach diesem Idealbild binden es für immer an diesen Mann– und damit an die Welt der Kunst.

All this having been said,

I married an executive company head

All this having been done,

a Turner, I own one

Das ‹Ich› kann sich nicht abwenden aus der Welt der Gesellschaft, der Ordnung und der Sicherheit. Es heiratet schliesslich keinen ‹Mann›, sondern nur den exekutiven ‹Kopf› (head) einer Firma. Hier bricht die melodische Piano-Begleitung ab, die Melodie verschiebt sich ins leicht Dissonante in tieferen Tonlagen.

Das ‹Ich› hat sich für die Welt des Rationalen entschieden, das Verkopfte, die Sicherheit. Der Entscheid bricht die Harmonie rund um seine Liebe zum Kunstlehrer. Ein Bild von Turner hängt nun nicht mehr im Metropolitan Museum, sondern in der Wohnung des ‹Ichs›. Von dem, was es einmal war, und wofür es einmal gestanden hatte, die Grenzenlosigkeit von Kunst und Liebe, wird es zum Statussymbol.

Here I am in this uniformish,

pant-suit sort of thing,

Thinking of the art teacher

I was just a girl then;

Never have I loved since then

No, never have I loved any other man

Das ‹Ich› singt nun wieder von seiner Kleidung, und schliesst den Bogen zur Anfangsstrophe. Jetzt trägt es nicht mehr die Schuluniform, sondern ein ‹pant-suit sort of thing›. Das Kleidungsstück trägt in seinem Namen zwar sonorante Alliterationen (‹suit›, ‹sort›, ‹thing›), doch der Sänger zerhackt diese Verbindungen so verächtlich, als würde er darauf spucken. Dieses merkwürdige Hosen-Anzug-Ding, zwängt das ‹Ich› wie zuvor seine Schuluniform in eine soziale Rolle. Nur ist die Kleidung (und damit auch die Rolle) dieses Mal selbst gewählt.

Was dem ‹Ich› bleibt, ist die unerfüllte Liebe.

Können wir die Bilder aus dem Codex Manesse, die Verse Des von Kürenbergs und die Zeilen Rufus Wainwrights miteinander vergleichen? Ja, auch wenn der Vergleich hinkt, macht er doch sichtbar, dass die Inszenierung des Texts die Art und Weise beeinflusst, wie er vom Rezipienten verstanden wird.

Das Album I am a bird now der Band Antony and the Johnsons zeigt dies besonders eindringlich. Von dem Musikmagazin Rolling Stone unter die hundert besten Alben des 21. Jahrhunderts rangiert, ist es zu einem Teil Brian Ferry, zum anderen Kate Bush und eine musikalische Inspiration für Menschen an den Geschlechtsgrenzen überall auf der Welt. Der Sänger Antony Hegarty, heute bekannt unter dem Künstlernamen Anohni, hat am eigenen Körper erfahren, wie es ist, nicht das ‹Ich› sein zu können, als das man sich fühlt. Die Erfahrung, an der Schwelle zu stehen, ‹männlich› und ‹weiblich› zu sein, ist für ihn eine existentielle Erfahrung. Seine Musik setzt diese Zerrissenheit künstlerisch um.

Nicht zufällig ist auf dem Albumcover zu I am a bird now die berühmte Fotographie von Peter Hujar abgebildet, welche die transgender Schauspielerin Candy Darling auf ihrem Sterbebett zeigt. Sie war in den 1960er-Jahren die Muse Andy Warhols. Die als Mann geborene Candy Darling definierte sich unter ihrem Künstlernamen eine eigene Rolle. Sie machte sich zu einem Kunstwesen, um ihren Platz in der Welt zu finden. Als Coverfrau rahmt sie 2005 nun Songs des Künstlers Antony Hegarty, der als Transgender-Person nicht in gesellschaftliche Kategorien passen wollte.

In der Popmusik des 20. oder 21. Jahrhunderts lautet die entscheidende Frage vielleicht weniger, wie die Rahmung der Lieder ist, sondern wie wir heute ganz grundlegend Gesang hören. Wenn ich vorhin die Albumcovers von Rufus Wainwright und Antony Hegarty mit dem Text ihrer Lieder verglichen habe, muss ich mich fairerweise fragen, ob die Covers denn heute überhaupt noch gesehen werden. Wer besitzt denn noch Schallplatten oder CDs, die wir aus dem Regal ziehen? Wir hören auf Streamingdiensten wie Spotify, Amazon Music oder YouTube, den wir auf einem Tab im Hintergrund weiterlaufen lassen. Die Covers sind zwar eingeblendet und somit Bestandteil der Rezeption, aber sie verschwinden im untersten Sechzehntel des Bildschirmrands. Sie sind buchstäblich marginalisiert. Nehmen wir deshalb auch die Songs und ihre Texte anders wahr?

Neue Formate sind entstanden: Musikvideos, Video-Essays und Dokumentationen im Open-Source-Format für jedermann (mit Internetanschluss). Das ist zwar weniger subtil als die Kombination aus Albumcover und Songs, aber deswegen nicht weniger bedeutsam. Das zeige ich mit einem Video-Essay des SRF zum Sänger Antony Hegarty und seiner Suche nach einem ‹Ich›, das er (oder eben sie) in der Welt sein kann.

tldr: Das Leben und die Kunst sind Rollenspiele. Jeder spielt Rollen, die er sich selber gibt oder die ihm von aussen auferlegt werden. Das ist eine Konstante vom Mittelalter bis heute. Wir möchten Bedeutung haben, einen Platz für uns finden, in dem ein sinnvolles Leben möglich ist. Die Gestalten im Hier und Jetzt bewegen sich oft zwischen allen gängigen Kategorien und zeigen die Ausweglosigkeit ihrer Schwellenposition.

Antony and the Johnsons - I am a bird now (2005)

Antony and the Johnsons - I am a bird now (2005)

Ralf Appen, Nils Grosch und Martin Pfleiderer (Hrsg.): Populäre Musik. Geschichte - Kontexte - Forschungsperspektiven. Laaber 2014 (Kompendien Musik, Band 14).

Achim Aurnhammer: Androgynie. Studien zu einem Motiv der europäischen Literatur. Köln und Wien 1986.

Anna Kathrin Bleuler: Der Codex Manesse. München 2018.

Klaus Grubmüller: Ich als Rolle. ‹Subjektivität› als höfische Kategorie im Minnesang?, in: Höfische Literatur, Hofgesellschaft, höfische Lebensformen um 1200, hrsg. von Gerd Kaiser und Jan-Dirk Müller, Düsseldorf 1986, S. 387-406.

Timo Hoyer, Carsten Kries und Dirk Stederoth (Hrsg.): Was ist Popmusik? Konzepte - Kategorien - Kulturen. Darmstadt 2017.

Hildegard Keller: Seminarsitzung ‹Die Manesse. Ein Storytelling-Labor›. Universität Zürich, Deutsches Seminar, 26.05.2020.

Dorothea Klein (Übersetzerin, Herausgeberin und Kommentatorin): Minnesang. Mittelhochdeutsche Liebeslieder. Eine Auswahl. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Stuttgart 2010 (Reclam Universal-Bibliothek Nr. 18781).

Thomas Mann: Schopenhauer (1938). In: Gesammelte Werke, IX: Reden und Aufsätze 1. Frankfurt am Main 1974, S. 528-580.

Dank

Ich danke all jenen, die mir für diese Story ihre Stimme geliehen haben, und die so offen über ihre Rollen und Rollenspiele nachgedacht haben: J., M., H, und V. Ausnahmsweise habe ich L. und C. nicht nach ihren Rollen gefragt. Vielleicht gerade deswegen, weil sie in meinem Leben die grösste spielen. Wenn sie mir die Frage immer noch beantworten möchten, dann schlage ich vor, zusammen einen Pfirsich im Park der Villa Bleuler essen zu gehen. Ich freue mich.

Ebenfalls danke ich M.A. Raoul DuBois, der meine Story mit seinem wunderbaren Aufsatz zur Pro Evolution Pilgrimage bereichert hat, und dem ich auf ewig zu Dank für die permanente Leihgabe seiner drei orangen Reclambändchen verpflichtet bin.

Der Grossteil meiner Ideen entspringt den Seminarsitzungen ‹Die Manesse. Ein Storytelling-Labor› von Prof. Dr. Hildegard Keller. Sie hat mich im Schreibprozess stets begleitet und ihre Energien immer wieder fokussiert, um meine Story weiterzubringen. Ich danke für ihre Ausdauer, Motivation und tatkräftige Unterstützung, ohne welche die Story nicht geworden wäre, was sie ist.