Hadlaub

Gottfried Keller liest den Codex Manesse

Im Sommer 1876 schreibt Gottfried Keller seine Novelle «Hadlaub» und auch einen Brief an den Germanisten Jakob Baechtold:

«Die Zürcher Kritiker oder Lokaldiletanten [...] werden sich aber wundern, wie ich die Dinge auseinander werfe, und rufen, es wäre besser, man ließe dergleichen unterwegen, wenn man es nicht besser verstehe!»

Keller will offenbar provozieren. Und das ausgerechnet mit dem grossen mittelalterlichen Sänger Hadlaub. Dabei riskiert er den Vorwurf der Ignoranz. Aber worin liegt denn überhaupt das «Wunderliche» in der Erzählung über den Ursprung des Zürcher Minnesangs? Was ist das Erstaunliche an Kellers literarischen Bearbeitung seiner Quellen?

Seit ich diesen Brief gelesen habe, lassen mich diese Fragen nicht mehr los.

geboren, im Schloss Schwarz-Wasserstelz am Ufer des Rheins. Sie kommt unehelich zur Welt. Ihre Mutter ist Kunigunde, die Herrin des Schlosses und spätere Fürstäbtissin von Zürich, ihr Vater ist Heinrich von Klingenberg, späterer Bischof von Konstanz. Sie bringen das Mädchen zu Herrn Rüdiger Manesse nach Zürich. Unter seiner Obhut wächst Fides auf. Einmal spaziert sie mit Konrad von Mure, Freund der Familie Manesse und Leiter der Singschule am Grossmünster, auf den Zürichberg, als sie Johannes Hadlaub zum ersten Mal sieht. Ganz oben am Zürichberg lebt und arbeitet die Bauernfamilie Hadlaub. Der Junge ist verzaubert von dem Mädchen; sie bleibt kühl. Konrad von Mure aber verfolgt ein Ziel: Er möchte den blondgelockten Jungen zu sich nach Zürich ins Grossmünster holen. Denn er möchte ihn im Lesen und Schreiben unterrichten. Ein Bauernjunge als Gelehrter?

Sein Plan geht auf. Acht Jahre später ist aus Hadlaub ein fleissiger junger Mann geworden. Johannes Manesse, Sohn des Rüdiger, entdeckt seine geschickte Hand. Er beauftragt ihn, für seine private Sammlung Minnelieder und Rittergedichte zu kopieren.

«Eine Verzierung der Schrift mit schönfarbigen Tinten gehörte an sich schon zum klösterlichen Schreibwerk; allein hierbei blieb er nicht stehen, sondern suchte bei naiven Bildkünstlern jener Zeit [...] so viel Erfahrung abzulauschen, als zur Bemalung eines halben oder ganzen Pergamentblattes erforderlich war.»

Dann kommt der Tag der Wahrheit für Johannes. Er soll am Manessehof sein Talent zeigen. Er nimmt die Fiedel und geht die Römergasse hinauf bis zum Steinhaus der Manesse.

© Iris Berger 2019

© Iris Berger 2019

Das Wohnhaus der Manesse als Ausgangspunkt

Gottfried Kellers Protagonist geht einen Weg, den man heute noch beschreiten kann, nur sieht alles ganz anders aus. Schauplatz der Novelle ist Zürich. Die Stadt, in der Keller aufwuchs und lebte.

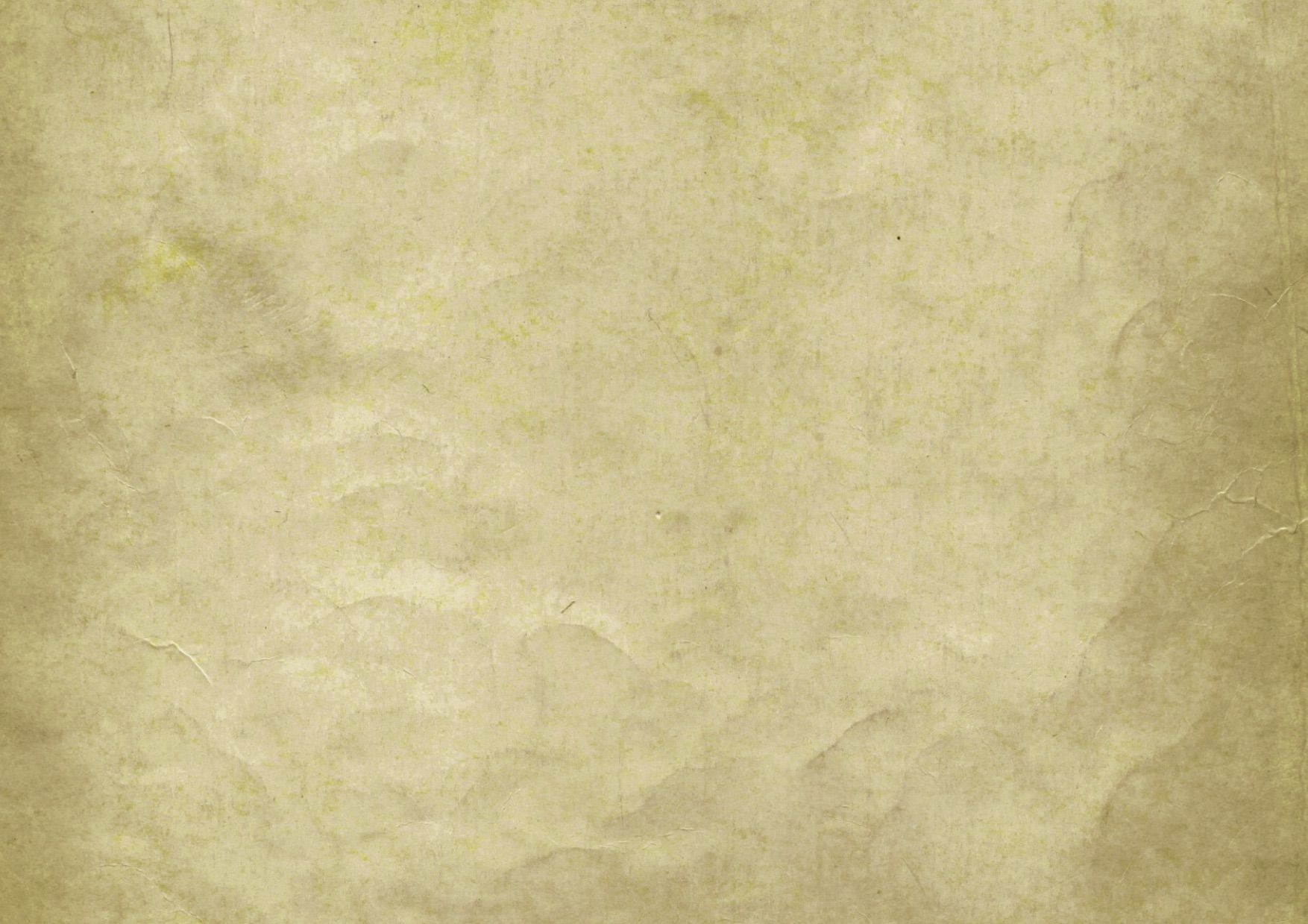

An der Napfgasse 6 ist schon seit bald hundertdreissig Jahren die traditionsreiche Conditorei Schober. Das denkmalgeschützte Gebäude war im 13. Jahrhundert Teil eines grösseren Gebäudekomplexes. Dazu gehörte auch ein steinerner Wohnturm. Darin wohnte Rüdiger II. Manesse. Zu Kellers Zeit, vor allem in seiner zweiten Lebenshälfte, war Zürich eine Stadt im starken Wandel. Er war Zeuge eines mittelalterlich geprägten Stadtbilds, erlebte aber auch seine rasante Umgestaltung. Eine Zeichnung von 1834 zeigt, wie der Wohnturm in seiner Kindheit aussah:

Emil Schulthess, 1834 (https://www.domusantiqua.ch/de/die-haeuser/details/?id=44)

Emil Schulthess, 1834 (https://www.domusantiqua.ch/de/die-haeuser/details/?id=44)

1836 wurde der steinerne Turm abgerissen. Doch Keller hat ihn in seiner Novelle wiederauferstehen lassen. Und nicht nur das: Das Wohnhaus der Manesse macht er zum fiktiven Ausgangspunkt der berühmtesten Handschrift aller Zeiten. Aber dazu später mehr.

Rüdiger II. besass ein weiteres Haus, direkt an der Limmat, wo die Römergasse anfängt und der Weg im Video startet. Dieses verkaufte er im Jahr 1252. Die Verkaufsurkunde ist die erste urkundliche Bezeugung, die wir von ihm haben.

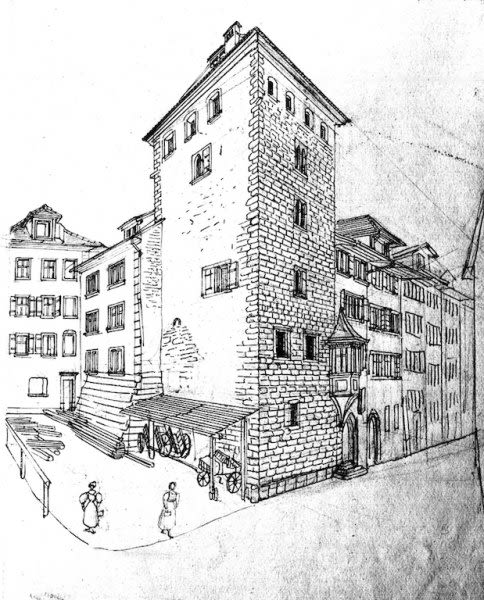

Ein drittes Gebäude war einst im Besitz der Familie Manesse: Das turmartige Steinhaus an der Kirchgasse 33. In genau dieses Haus zog Gottfried Keller im Dezember 1861 beim Amtsantritt als Erster Staatsschreiber. Seine Amtswohnung befand sich im zweiten Stock über der Staatskanzlei.

Noch ein Steinhaus, das als Ausgangspunkt diente, nämlich für Kellers Idee für die Hadlaubnovelle. Mit seinem Einzug kommt das Interesse für die Familie Manesse und somit wahrscheinlich auch für den Codex Manesse. Doch woher hat Gottfried Keller seine historischen Kenntnisse?

Kirchgasse 33, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Kirchgasse 33, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Conditorei Schober, Napfgasse 6, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Conditorei Schober, Napfgasse 6, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Steinhaus, Kirchgasse 33, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Steinhaus, Kirchgasse 33, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Gottfried Keller, Fotografie von 1885 (https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller#/media/File: Johannes_Ganz_Gottfried_Keller_1885.jpg)

Gottfried Keller, Fotografie von 1885 (https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller#/media/File: Johannes_Ganz_Gottfried_Keller_1885.jpg)

Gottfried Kellers historische Quellen

Kellers Interesse für historische Stoffe der Schweiz und insbesondere Zürichs erwachte schon früh. Zwei historische Quellen sind zentral für seine Arbeit an den «Züricher Novellen»: 1857 erwirbt er das Buch «Die Thaten und Sitten der (alten) Eidgenossen» vom Glarner Pfarrer Melchior Schuler. Das Buch legt mehr Wert auf Unterhaltung als auf wissenschaftliche Sachlichkeit, und das tut auch Keller. Durch die Lektüre von Schuler begegnet er der Patrizierfamilie Manesse. Diese war vom 13. bis 15. Jahrhundert ein bedeutendes Zürcher Geschlecht, stets im Stadtrat vertreten.

Der zweite zentrale Quellentext ist «Das alte Zürich historisch-topographisch dargestellt. Oder eine Wanderung durch dasselbe im Jahre 1504» von Salomon Vögelin (1829). Daraus zieht Keller seine lokalhistorischen, aber auch topographischen Kenntnisse, die Zürcher Schauplätze. Doch auch zeitgenössische historische Forschung interessiert ihn: Er wird Mitglied von zwei historischen Vereinen. In einem davon lernt er Jakob Baechtold, Verfasser des Briefzitats, Literaturhistoriker und späterer Professor am Deutschen Seminar der Universität Zürich, kennen.

Keller sammelt also historisches Material, um «Hadlaub» zu schreiben. Auch der Protagonist ist ein Sammler, das wird man bald sehen.

Immer bemüht, möglichst viel Geschichte in seine Novelle zu verweben, ordnet er die historischen Fakten neu und lässt sie mit der Fiktion verschwimmen. Dazu äussert er sich auch in einem Brief an seinen Verleger Rodenberg:

«Bei dem Hadloub bin ich wegen Verquickung von Wahrheit und Dichtung in unerwartete Verkrempelung gerathen und muß mit Geduld darüber hinwegduseln.»

Hadlaub, ein Bauernsohn?

Über die historische Person Hadlaub und seine Herkunft weiss man nur sehr wenig. Es gibt kaum urkundliche Bezeugungen. Aber man weiss, dass Johannes Hadlaub 1302 im Neumarktquartier ein Haus gekauft hat. Höchst interessant ist, dass der Ratsherr Rüdiger Manesse der Ältere diesen Verkauf unterzeichnet hat. Dies bezeugt, dass Hadlaub und Rüdiger II. zur selben Zeit gelebt haben müssen.

Der Hauskauf zeigt: Hadlaub muss wohlhabend gewesen sein. Weshalb hat Gottfried Keller ihn in seiner Novelle aber ausgerechnet zum Bauernsohn gemacht? Waren Zürcher Bauern im Spätmittelalter gar nicht so arm, wie wir uns das heute vorstellen? Wohl kaum.

Ich glaube eher, wir haben es hier mit der ersten Provokation zu tun.

In einem Gespräch mit dem Hadlaub- und Minnesangexperten Prof. Dr. Max Schiendorfer erfahre ich mehr. Die Forschung nahm schon früh an, dass Hadlaub von Neidhart beeinflusst worden war. Dieser war um 1300 noch ein sehr populärer Sänger. Wie dann auch Hadlaub sang er vom gemütlichen Zusammensein und Liebesspiel während der Erntezeit. In einem anderen Lied beschreibt Hadlaub, dass er angeblich gesehen hat, wie zwei Bauern sich wegen der Dorfschönen streiten. Auch diese Szene schiebt Schiendorfer auf die pure Beeinflussung durch Neidhart. Und nicht etwa darauf, dass Hadlaub selbst Bauer war und das Milieu deswegen so gut schildern konnte.

Keller war übrigens der erste, der die Bauernthese aufstellte. Er wusste halt, was dichterische Freiheit bedeutet.

die aus der Stadt, aber auch aus Konstanz hergereist sind. Lauter klingende Namen. Der Sänger gibt auch Lieder zum Besten, die die Gäste mitgebracht haben und begleitet sich dabei mit der Geige.

«Der Gesang war aus der frischen Kehle des frohen, unschuldigen Jünglings so wohltönend hervorgequollen, dass alle davon ergriffen und gerührt waren [...]»

Auch Fides befindet sich unter den Gästen. Hadlaub hat das Mädchen in all den Jahren nie vergessen. Auch Herr Rüdiger macht ihn verlegen: Er überrascht ihn mit dem Auftrag einer grossen Liedersammlung. Alle Lieder und ihre Sänger in einem einzigen grossen Buch – was für ein fantastisches Projekt. Es bleibt aber nicht dabei: Der Bischof von Konstanz ernennt Johannes Hadlaub zum Erzkanzler des Minnesangs.

Er beginnt bald mit der Zusammenstellung der Liedersammlung. Dabei vermischt sich sein Nachahmungstrieb mit den Gefühlen für Fides.

«Ihre ungewöhnliche, fast geheimnisvolle Schönheit wurde in seinen Augen durch das ungewöhnliche Schicksal noch erhöht, sie wurde in einem Augenblicke das einzige für ihn, was ihn erfüllte und zugleich sehr schnell sein Herz beschwerte mit einem gelinden Kummer, der seinem Alter sonst auch in Liebessachen nicht eigen war.»

Die Leidenschaft drängt ihn zu seinem ersten Minnelied. Er will es ihr im Geheimen zukommen lassen und heckt einen Plan aus: Er schreibt das Gedicht auf ein Blatt, befestigt es an einem Angelhaken, verkleidet sich als Pilger und begibt sich zum Münster. Dort wartet er, dass die Schönheit durch die Kirchentür tritt.

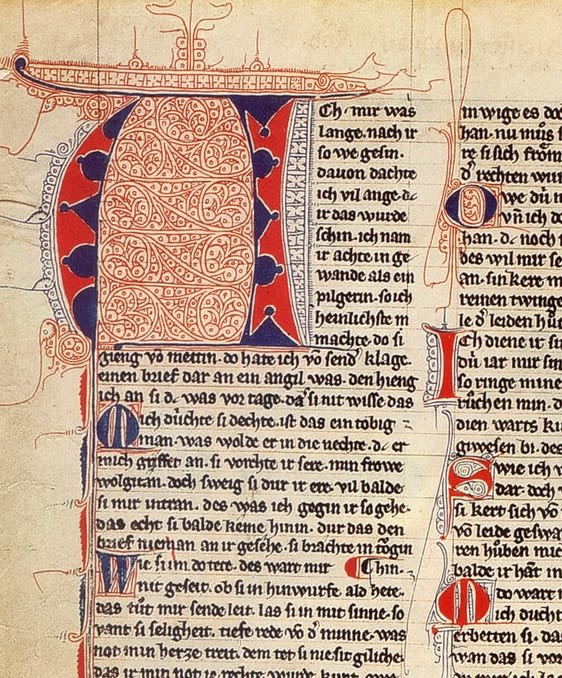

Hinein in die Handschrift

An dieser Stelle der Erzählung lohnt es sich also, einen Blick in den Codex Manesse zu werfen, und zwar auf den unteren Teil von Hadlaubs Autorenbild. Schnell wird klar: Gottfried Keller hat das Bild der Handschrift zu einer Szene der Novelle verarbeitet. Auch der mittelalterliche Codex selbst muss ihm also als Quelle gedient haben. Hören wir uns Kellers Beschreibung an:

Der Erzähler stellt den Bezug zum Bild, aber auch zu einem Gedicht von Hadlaub explizit dar. Allerdings bleibt er auf der fiktionalen Ebene: Hadlaub selbst habe dieses Erlebnis später zum Gedicht gemacht und das Bild dazu gemalt. Kellers Protagonist ist somit Sammler, Schreiber, Minnedichter und sogar Illustrator der Handschrift. Alle Entstehungsschritte der Handschrift vereint im Tun einer einzigen Person. Eine nahezu unmögliche Sache, aber nicht für Keller.

Doch was weiss man überhaupt über die Entstehung der berühmtesten mittelalterlichen Handschrift?

Meister Johannes Hadlaub (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 371r)

Meister Johannes Hadlaub (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 371r)

Bodmerhaus, Schönberggasse 15, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Bodmerhaus, Schönberggasse 15, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Türüberschrift Bodmerhaus, Schönberggasse 15, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Türüberschrift Bodmerhaus, Schönberggasse 15, 8001 Zürich (© Iris Berger 2019)

Initiale von Hadlaub: Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 371v

Initiale von Hadlaub: Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 371v

Der Codex Manesse

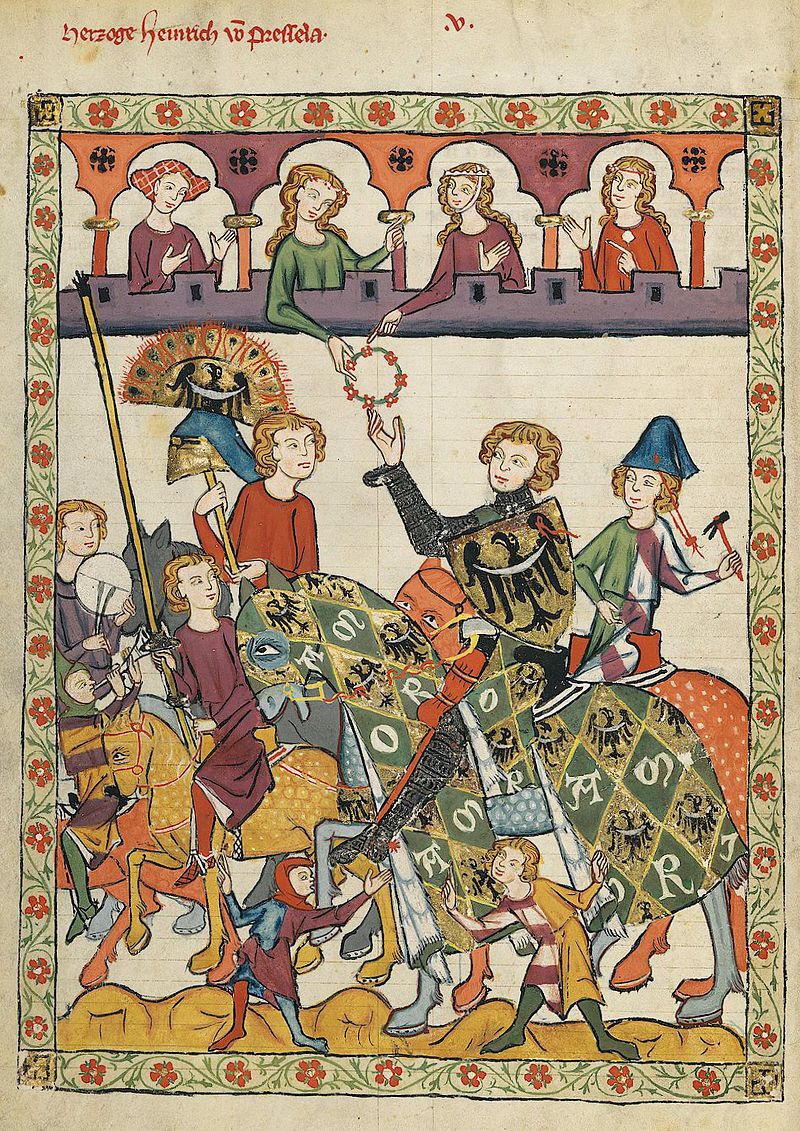

Der Codex wird deshalb auch Grosse Heidelberger Liederhandschrift genannt, weil er tausende von Strophen mittelalterlicher Minnelieder versammelt und in Heidelberg aufbewahrt wird. Die Lieder sind nach Autoren geordnet und stammen vorwiegend aus dem 12. und 13. Jahrhundert, wo man sich auf den Höfen mit einer ritualisierten Form von Liebeslyrik vergnügte. Mehr als die Hälfte der heute bekannten Autoren sind allein durch diese Handschrift überliefert. Das Besondere am Buch sind die ganzseitigen, farbig illustrierten Autorbildern, expressive Miniaturen. 137 von 140 Sänger haben ein Bild. Entstanden ist die Handschrift anfangs 14. Jahrhundert.

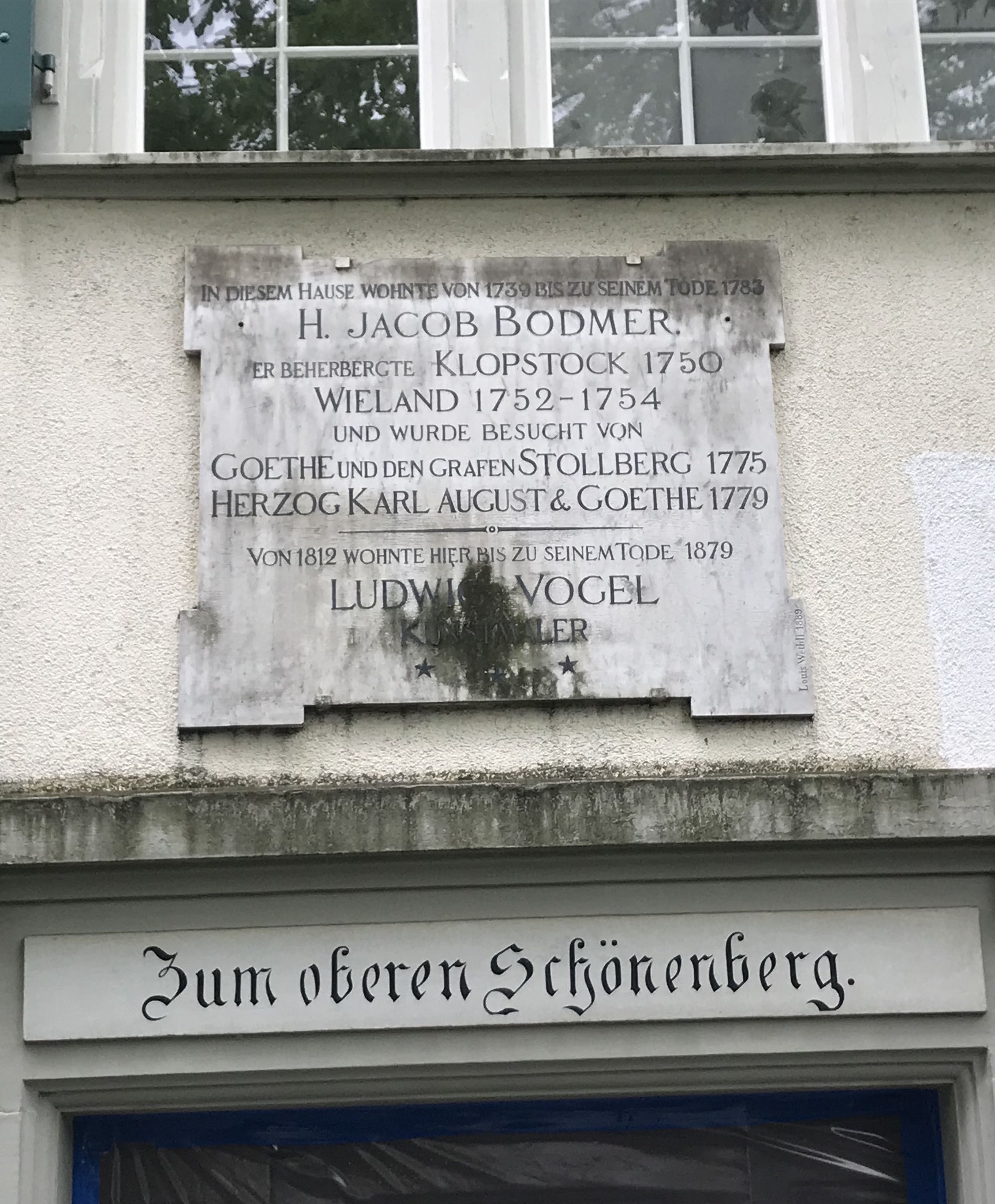

Lange interessierte sich aber kaum jemand dafür. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts fand die deutsche Liebesdichtung des Mittelalters Interesse – ausgerechnet in Zürich. Es ist der Zürcher Philologe Johann Jakob Bodmer. Sein Haus steht heute noch neben dem Hauptgebäude der Universität Zürich, ganz in der Nähe vom Deutschen Seminar. In einer grossen mediävistischen Abteilung wird dort heute noch die mittelalterliche Literatur erforscht.

Nur mit viel Mühe hat es Bodmer geschafft, dass ihm der Codex nach Zürich ausgeliehen wird. Zu dieser Zeit befand er sich nämlich in der königlichen Bibliothek von Paris. Beim Abschreiben und Kopieren der Zeichnungen machte er eine ungeheure Entdeckung: Hadlaub lobt in seinem achten Lied seinen Zeitgenossen Ritter Rüdiger II. Manesse in Zusammenhang mit der Entstehung einer Liedersammlung. Und zwar eine, wie man sie nirgends sonst im Königreich finden würde.

«Wo fände man so viele Lieder beisammen?

Man fände sie nirgends sonst im Königreich,

wie sie hier, in Zürich, in Büchern stehen!

Deshalb befaßt man sich da eifrig mit dem Sang der Meister.

Der Manesse hat sich zielstrebig darum bemüht,so daß er nun die Liederbücher beisammen hat.»

Das musste doch ein und dieselbe Sammlung sein, die Bodmer selbst in Händen hielt! Entstanden in seiner Geburtsstadt.

Er gab der Handschrift die Bezeichnung «Codex Manesse». Die moderne Forschung widerspricht Bodmer nicht: Die Handschrift ist tatsächlich wenig nach 1300 in Zürich entstanden.

Hadlaub steht sowohl räumlich als auch zeitlich nahe zum Codex. Seine Verbindung zur Liedersammlung könnte in seiner Sonderstellung in der Handschrift selbst zum Ausdruck kommen. Als einziger Autor erhielt er ein Doppelbild, sein erstes Lied beginnt mit der grössten Initiale der Handschrift und sein Schlussblatt ist als einziges der ganzen Handschrift unliniert geblieben. Sollte er etwa den Abschluss des Codex bilden? Ganz schön viele Sonderrechte, das kann kein Zufall sein.

Keller, der Biograf

Es ist bis heute nicht bewiesen, dass Hadlaub bei der Erstellung der Handschrift mitgewirkt hat. Die Vermutung liegt nahe. Aber was Gottfried Keller gemacht hat, ist schon kühn: Hadlaub allein soll das ganze Material gesammelt und dann auch noch niedergeschrieben haben? Eine unmögliche Sache!

Keller erzählt die Entstehungsgeschichte der Liederhandschrift, aber auch Hadlaubs Lebensgeschichte. Wie geht er vor? Historisch belegbare Informationen über Johannes Hadlaub sind bis heute rar geblieben. Mit welchen Quellen hat er gearbeitet?

Der direkte Bezug zum Autorbild zeigt, dass Keller im Besitz einer Abschrift gewesen sein muss. Tatsächlich besass Keller einige zeitgenössische Ausgaben der Manessischen Liederhandschrift. Er arbeitete aber auch mit Forschungsliteratur zur Familie Manesse, zur Entstehungs- und Forschungsgeschichte der Handschrift und mit der Vorrede von Bodmers Ausgabe.

Hadlaub hat viele Lieder geschrieben, darunter auch einige pseudobiografische. Diese hat Keller zu Hadlaubs Lebensgeschichte verarbeitet und ist dabei alles andere als kritisch vorgegangen. Je mehr Hadlaublieder in die Novelle einfliessen, desto besser. Das war wohl sein Motto.

Wie er das konkret gemacht hat, zeigt z.B. die dritte Strophe von Hadlaubs sechstem Lied:

Hadlaub und Fides erfolgt im Frühjahr. Im Wald singt Hadlaub zum ersten Mal sein Liebeslied. Fides belauscht ihn zufällig. Als sie sich kurz darauf begegnen, geht sie schweigend an ihm vorbei. Hadlaub gibt nicht auf: Ohne eine Antwort der Angebeteten verfasst er weitere Lieder, die er ihr geschickt zuspielt. Ihr Ziehvater Rüdiger Manesse erfährt davon und bittet seine Tochter, sich nobel zurückzuhalten. Sie muss die unerreichbare Dame spielen, ganz nach den alten Traditionen. Der Vater will die Liebesgedichte besitzen, Fides soll sie ihm aushändigen.

«Das ist kein törichter Mensch, das ist ein neuer Minnesänger, den du uns erweckt hast, meine Tochter!»

Es vergehen Jahre und trotz Fides‘ anhaltender Strenge liebt Hadlaub sie treu. Seine Liedersammlung ist schon gross. Weit über hundert Minnesänger hat Hadlaub zusammengetragen und eigenhändig mit Bild und Wappen verziert.

Es kommt der Tag, an dem Herr Manesse nach einer Jagd im nahegelegenen Wald die Gesellschaft zu einem Fest auf die Burg Manegg einlädt. Bei dieser Gelegenheit möchte er die Liedersammlung präsentieren und Hadlaubs Werk ehren. Im Saal der Burg versammelt sich die Gesellschaft um einen grossen Tisch, der Minnekanzler hat seine Bücher darauf ausgebreitet. Hadlaub stellt einen Minnesänger nach dem anderen vor.

Keller hat die Autorenbilder wohl nie im Original betrachten können. Aber alle Miniaturen, die er für die Novelle verwendet hat, werden in seinen Quellen beschrieben.

Bildbeschreibungen lässt Keller ebenfalls in die Novelle einfliessen, bei der Präsentation der Handschrift auf der Burg Manegg.

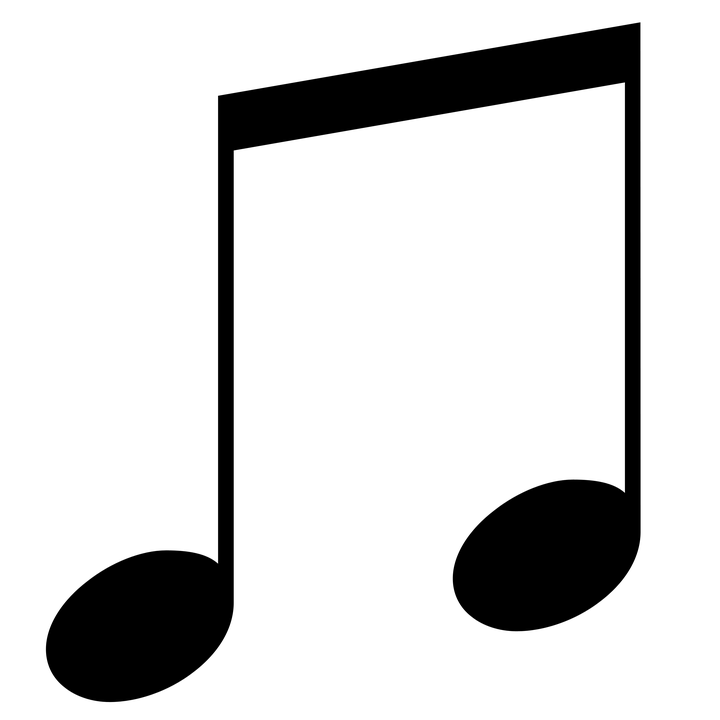

Es lohnt sich, beim Anhören des folgenden Zitats gleichzeitig die Bilder weiter unten zu betrachten.

König Wenzel von Böhmen (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 10r)

König Wenzel von Böhmen (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 10r)

Herzog Heinrich von Breslau (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 11v)

Herzog Heinrich von Breslau (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 11v)

Markgraf Heinrich von Meissen (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 14v)

Markgraf Heinrich von Meissen (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 14v)

Die Autorenbilder

Für uns sind sie ein Zeugnis vom höfischen Leben. Sie haben unsere Vorstellungen vom Mittelalter beeinflusst: Die farbigen Sängerminiaturen. Mindestens vier Maler waren zusammen mit ihren Werkstattgehilfen daran beteiligt. Der Grundstockmaler war für 110 Miniaturen zuständig. Die Bilder der Nachtragmaler sind am linierten Hintergrund erkennbar. Ob es ein Zufall ist, dass die drei Bilder, auf denen Fides zu sehen sein soll, alle vom ersten Nachtragmaler stammen?

Die gotischen Malereien sind nicht etwa historische Porträts. Das Thema des Bildes steht aber repräsentativ für den Minnesänger, häufig ist es von den Liedern der Sänger selbst inspiriert. Kampf, Turnier, Jagd sowie Tanz und Musik sind wichtige Motive der oftmals szenischen Bilder. Das thematische Herz ist die Minne. Diese idealisierte Form von Liebe prägt den Minnesang, eine ästhetische, künstlerische Liebesdichtung, die zur Unterhaltung vorgeführt wurde. Ganz zentral ist dabei die Idealisierung der unerreichbaren Dame.

Und was macht nun Keller, der alte Junggeselle? Mit seinem Protagonisten Hadlaub, nicht nur Minnedichter, sondern eben auch Maler, treibt er diese Idealisierung auf eine völlig neue Ebene: Er stilisiert Fides. Er begründet die ähnlich gemalten Gesichter mit einer bestimmten Intention des Malers. Fides’ Gesicht dient als Vorlage für Grafen und Herzöge, teilweise selbst Minnesänger. Nur angesehene Männer, und auf keinen Fall Frauen, erhalten mit Fides’ Gesicht einen Hauch ihres idealen Charakters. Die grosse Liebe, bildlich verewigt im grössten Handschriftenprojekt aller Zeiten. Wenn das nicht romantisch ist.

die Gäste schliesslich mit einem letzten Buch. Auch er hat gesammelt, heimlich, und zwar Hadlaubs Lieder für Fides. Hadlaub bekommt den Meistertitel und wird offiziell zum Minnesänger ernannt. Fides soll den jungen Sänger mit einem Rosenkranz ehren. Rot im Gesicht weigert sie sich, bis Rudolf von Wart und Walter von Eschenbach mit ihren Gemahlinnen sie drängen, den Kranz aufzusetzen. Hadlaub erstarrt, hält Fides‘ Hand fest, bis sie sich herabbeugt und ihn heftig in die Hand beisst.

Fides und das Hündchen

Die Miniatur von Hadlaub verdient eine genauere Betrachtung. Das exklusive Doppelbild ist in der Mitte durch einen grünen Zinnenstreifen geteilt. Der Turm am rechten Rand verbindet die beiden unabhängigen Szenenbilder.

Ein Detail überrascht: Was hat denn das Hündchen auf den Bildern verloren?

Tatsächlich ist die Dame mit dem Hündchen ein Topos, der in den Miniaturen des Codex Manesse öfters vorkommt. Das Hündchen ist ein höfisches Attribut und steht für Exklusivität. Gleichzeitig ist es ein Wächter über die Unnahbarkeit der Dame. Am häufigsten findet man es im Arm der Dame, es steht nämlich auch für die Minnethematik.

Das Hündchen auf dem Autorenbild von Hadlaub taucht übrigens in keinem von Hadlaubs Liedern auf. Eine pure Erfindung vom Maler also. Und übrigens erst im Nachhinein in das fertige Bild eingefügt. Aber was sollte damit bewirkt werden?

Im ersten Lied von Hadlaub erwartet dieser seine Geliebte, als sie aus der Messe kommt. Auf dem Bild tritt die Dame in die Kirche.

Auf dem Bild scheint sie sich im Gegensatz zum Lied nicht zu fürchten. Eher das Hündchen schaut erschrocken zurück. Eine Verschiebung von der Dame auf das Hündchen?

Es hätte wohl eher überrascht, hätte der Maler in der oberen Bildhälfte eine beissende Dame dargestellt. Der Maler hat aber eine Lösung gefunden: Das Hündchen beisst stellvertretend für die Dame.

Wie geht aber Gottfried Keller mit dieser Verschiebung um?

Er behält die Rolle des Hündchens bei der Pilgerszene wie auf dem Bild bei. Für die obere Szene hatte er jedoch wieder einmal einen Einfall, der für die Forschung eine Knacknuss wurde:

«Als aber seine Hand genommen und in die ihre gelegt wurde und sie auf allgemeines Zureden endlich halb unwillig, halb lachend zu ihm sagte: Gott grüße meinen Gesellen! da regte er sich, wie ein Tierlein, das sich in der Angst totgestellt hat und nun allmählich wieder bewegt und munter wird.»

Kurz bevor es zum Biss kommt, wird die Figur Hadlaub selbst zum «Tierchen». Na sowas! Wenn das keine Ironie ist!

Meister Johannes Hadlaub (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 371r)

Meister Johannes Hadlaub (Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 371r)

Österreich. Er sucht noch immer neue Minnesänger für seine Sammlung. Unterwegs lernt er einen alten Spielmann kennen, dem er sich anschliesst. Dieser vermacht Hadlaub seine persönliche Liedersammlung mit verschollenen Liedern des Kürenbergers.

«Erstaunt ahnte er in diesen kleinen Proben einen von hundert anderen Sängern unterschiedenen Geist, der in unbekannter Einsamkeit waltete, und der tote Spielmann, der diesen Namen allein aufzubewahren für würdig gehalten hatte, erschien ihm erst jetzt in einem geheimnisvoll ehrwürdigen Lichte.»

Hadlaub hat die Hoffnung praktisch aufgegeben, jemals Fides’ Herz zu gewinnen. Trotzdem kehrt er nach Zürich zurück. Inzwischen ist sie die Herrin auf Burg Schwarz-Wasserstelz. Und nicht nur das: Hadlaub kommt zu Ohren, dass der junge Graf Wernher von Homberg zu seinem ernsten Rivalen geworden ist. Der hat eine andere Auffassung von Minnedienst.

Gegen alle Erwartungen erhält er eine geheime Botschaft von Fides. Er solle sofort auf ihre Burg kommen. Auf abenteuerliche Weise langt er dort an und wird in eine Kammer gesperrt. Erst nachdem ihre Gäste aufgebrochen sind, kommt die Herrin mit einem Kind an der Hand zu ihm. Johannes gesteht ihr mit einem Lied des Kürenbergers endlich seine Liebe:

«Ich will Euch ein einziges kleines Lied sagen», fuhr er fort, «Das tausendmal besser und schöner alle Sehnsucht und alles Weh enthält, die in mir sind, als alle meine Lieder und Leiche, obschon es eigentlich eine Frau ist, die spricht!»

Fides weist den Grafen Wernher endgültig zurück. Dem glücklichen Liebespaar steht nun nichts mehr im Weg und sie beschliessen zu heiraten:

«Da unser heiteres Spiel diese ernsthafte Wendung genommen hat, so wollen wir das übrigens auch sonst als ein Zeichen der Zeit freundlich hinnehmen und uns freuen, dass in dem unaufhärlichen Wandel aller Dinge treue Minne bestehen bleibt und obsiegt.»

Das Paar zieht in ein Steinhaus in Zürich, wo Hadlaub in den folgenden Jahren seine Liederhandschrift zu Ende bringt.

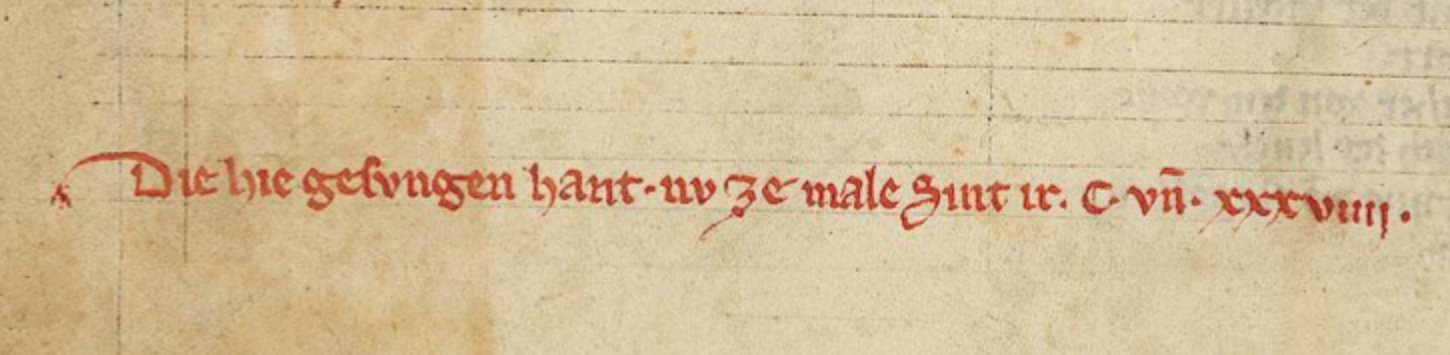

«[...] dann schloss er endlich die Sammlung und schrieb unter den Index: Die gesungen hant zu zemale sint C und XXXVIII.»

Keller spart nicht mit unerhörten Einfällen. Die Lieder des Kürenbergers lässt er beinahe für immer verloren gehen. Ausgerechnet die Lieder des ältesten namentlich bekannten deutschen Lyrikers. Ja man könnte fast sagen des Vaters des deutschen Minnesangs!

Dass Hadlaub ausgerechnet in Österreich an seine Lieder kommt, hängt mit der Herkunft des Sängers zusammen. Man vermutet, dass dieser aus dem österreichischen Raum stammt. Keller stellte seine kühne Fantasie doch nicht über alles, er war auch ein fleissiger Forscher.

Prof. Dr. Max Schiendorfer erzählt, dass die Forschung tatsächlich auch schon vor Keller angenommen hat, dass Hadlaub in Österreich war. Unter anderen hat auch Jakob Baechtold dies so veröffentlicht. Keller war also im Einklang mit der damaligen Forschung. Aber der Beweis für die Reise nach Österreich ist aus heutiger Sicht nicht tauglich. Hadlaub beschreibt nämlich in einem seiner Lieder die aktuelle Damenhutmode in Österreich. Die Hüte hätten dort so breite Krempen, dass man die hübschen Gesichter der Frauen nicht mehr sehen könne. Für Kellers zeitgenössische Forscher war das Beweis genug, dass Hadlaub dies aus eigener Anschauung so kannte.

In einem anderen Lied heisst es, er sei schon in mehreren Ländern gewesen, habe aber nie eine Frau finden können, die seiner Dame das Wasser reichen könnte. Dies wurde wiederum als Beweis für eine damalige «Weltreise» gedeutet.

Professor Schiendorfer klärt auf: Beide Motive hat Hadlaub ganz eindeutig von Walther von der Vogelweide und dieser ist ja bekannterweise, und das sagt er in mehreren seiner Lieder, Österreicher.

Nichtsdestotrotz stimmt jedenfalls Kellers Annahme mit der heutigen Forschung überein, dass das Falkenlied als Frauenklage zu verstehen ist.

Ob Hadlaub auch ohne das Falkenlied Fides’ Herz hätte gewinnen können?

Die Novelle endet, wie auch das Autorenregister der Handschrift endet: «Die gesungen hant zu zemale sint C und XXXVII»

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 5v

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 5v

Reaktionen auf «Hadlaub»

Keller war sich bewusst, dass die Leute auf seine Hadlaubnovelle aufgebracht reagieren könnten. Nicht alle «rümpften die Nase», wie er es in einem weiteren Brief an Baechtold von 1876 befürchtete. Der positive Nachklang war gross, auch noch Jahre nach der Veröffentlichung.

Im April 1888 bekommt er folgenden Brief:

«Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen hiermit den Separat-Abzug eines kurzen Berichtes zu übersenden, welchen ich über die Wiedergewinnung der Manesseschen Liederhandschrift für das Centralblatt für Bibliothekswesen verfaßt habe. Ich thue diß [...] aus innigem Danke dafür, daß die poetische Erzählung von der Entstehung u. den ersten Schicksalen der Handschrift mit dazu beigetragen hat, aus dem Schmerz um den Verlust dieses Schatzes den Gedanken der Wieder-Erwerbung in mir zu erwecken.»

Der Codex hat eine komplizierte Besitzgeschichte. Es ist aber belegt, dass er sich im Jahr 1607 im Besitz von Friedrich IV., dem Kurfürsten von der Pfalz, in Heidelberg befand. Im Dreissigjährigen Krieg ging er abhanden und kam schliesslich 1657 in die Königliche Bibliothek nach Paris.

Tatsächlich gelingt Trübner über 200 Jahre später und kurze Zeit nach seinem Brief an Keller die Rückgewinnung des Codex Manesse nach Heidelberg. Kellers «Hadlaub» hat zusammen mit «Der Narr auf Manegg» nicht nur den Bekanntheitsgrad der Handschrift wachsen lassen. Der Brief ist eindeutig: Kellers Novellen haben eine Sehnsucht nach dem Original, vielleicht aber auch einfach nationalistisch eingefärbte Besitzgier geweckt, den Codex wieder in deutschem Besitz zu haben.

Die Heidelberger Universität ist Keller bestimmt heute noch dankbar.

«Unser Freund Bächtold hat Ihnen vielleicht gesagt, dass mich die Lectüre Ihres Hadloub zu einem Bilde begeistert hat, das ich diesen Sommer im Speisezimmer meines Freundes Dr. Römer al fresco ausführen werde.»

Ernst Stückelberg an Gottfried Keller, 30.04.1883 (HKKA Band 22, S. 579)

Ein Denkmal

Auch Künstler wurden durch «Hadlaub» angeregt. Ernst Stückelberg geht in seinem Wandfresko von 1883 von der Novelle und weniger vom historischen Hadlaub aus. Er folgt der literarischen Vorlage genau: Vor schillernder Gesellschaft soll Fides Hadlaub den Rosenkranz aufsetzen. Eine besondere Ehre für Keller.

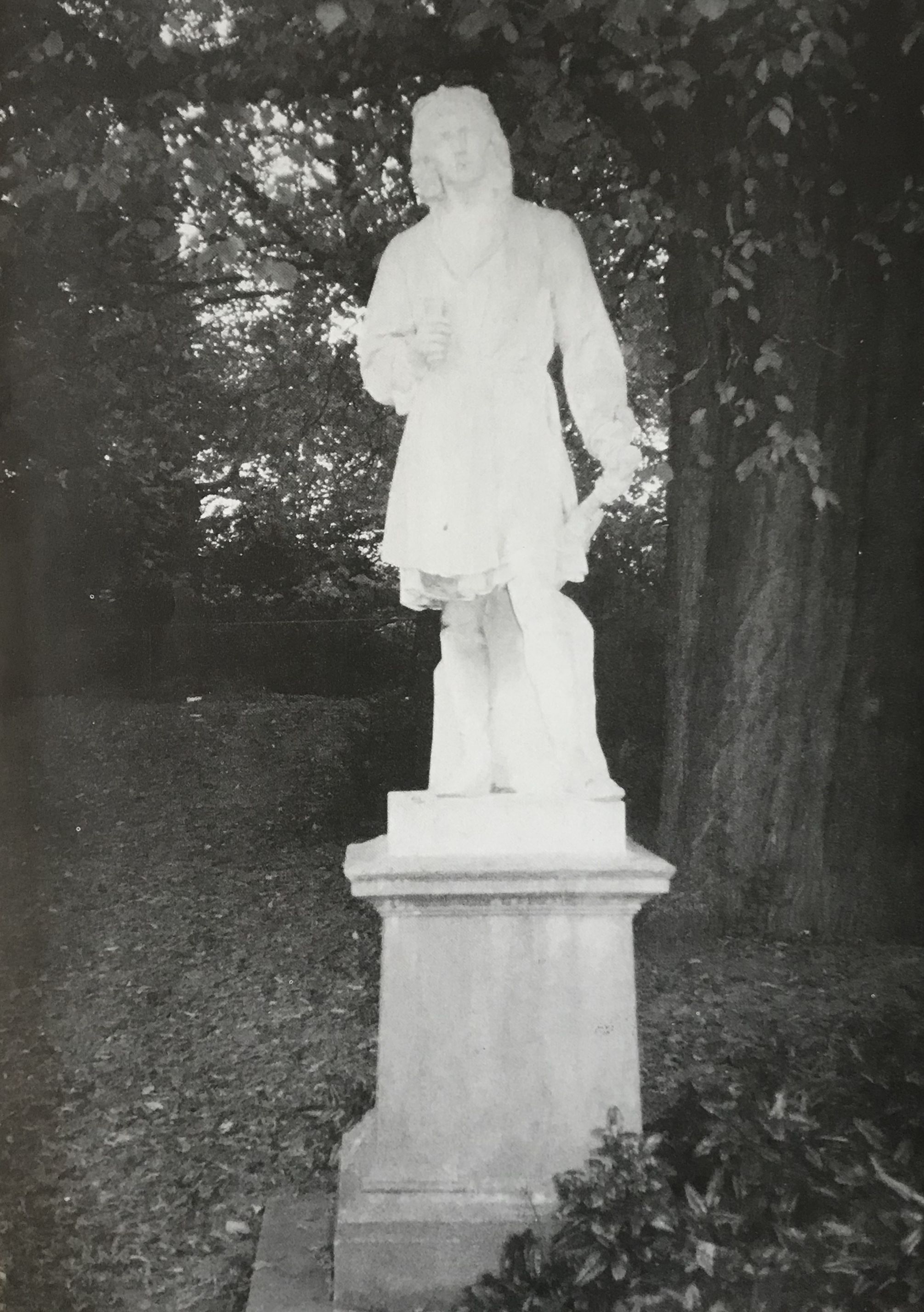

Doch auch dem historischen Hadlaub hat Keller zu Ruhm verholfen. Zürich hat einen stadteigenen Minnesänger? Da muss ein Denkmal her! Noch im selben Jahr, 1883, beginnt der Bildhauer Viktor von Meyenburg mit der Arbeit einer Hadlaub-Statue. Im Platzspitzpark stand diese über hundert Jahre, bis sie 1990 zerstört wurde. Nicht etwa durch die Drogenszene, nein, ein Sturm war schuld. Der Sockel aber steht heute noch.

Keller mag provoziert haben. Doch genau in dem Wagnis seiner unerhörten Phantasie, in der perfekten Mischung zwischen Geschichte und Fiktion, aber auch in der Ironie und der unheilbaren Romantik liegt die Würze seiner historischen Novelle.

Vielleicht konnte auch ich mit meiner Story Hadlaub, aber auch Gottfried Keller ein Denkmal setzen?

© Iris Berger 2019

© Iris Berger 2019

Hadlaub-Statue von Viktor von Meyenburg (Johannes Hadlaub. Dokumente zur Wirkungsgeschichte, S. 99)

Hadlaub-Statue von Viktor von Meyenburg (Johannes Hadlaub. Dokumente zur Wirkungsgeschichte, S. 99)

Dieser Beitrag entstand im Seminar «Gottfried Keller und das Mittelalter» bei Prof. Dr. Hildegard Keller (Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.

Dank

Ein Dankeschön geht an D. für seine treue Begleitung bei den Foto- und Videotouren durch Zürich.

Vielen Dank an Max Schiendorfer für die Bereitschaft, mir ein Interview zu geben.

Und nicht zuletzt bedanke ich mich bei Hildegard Keller und bei meinen Mitstudentinnen für ihre Unterstützung.

Bibliographie

Amrein, Ursula (Hg.): Gottfried Keller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2018.

Bleuler, Anna Kathrin: Der Codex Manesse. Geschichte, Bilder, Lieder. München 2018.

Keller, Gottfried: Hadlaub. In: Züricher Novellen, Stuttgart 1989, S. 18–101.

Keller, Gottfried: Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. Herausgegeben unter der Leitung von Walter Morgenthaler im Auftrag der Stiftung Historisch-Kritische Gottfried Keller-Ausgabe. Band 22, Züricher Novellen, Apparat zu Band 6. Herausgegeben von Walter Morgenthaler et al. Basel/Zürich 1999.

Köbele, Susanne: Vorlesungsunterlagen zu der Vorlesung «Die Dame mit dem Hündchen». Universität Zürich 07.01.2017.

Schiendorfer, Max (Hg.): Hadlaub, Johannes: Die Gedichte des Zürcher Minnesängers. Zürich/München 1986.

Schiendorfer, Max (Hg.): Johannes Hadlaub. Dokumente zur Wirkungsgeschichte. Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 487. Göppingen 1990.

Schiendorfer, Max: Zürich. In: Schubert, Martin. Schreiborte des Mittelalters. Skriptorien – Werke – Mäzene. Berlin/Boston 2013.

Schneider, Jürg E.: Das hochmittelalterliche Steinhaus in Zürich: ein Beitrag zur Monumentenarchäologie in der Zürcher Altstadt. In: Unsere Kunstdenkmäler: Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizer Kunstgeschichte. Band 36, Heft 3. Zürich 1985.

Schneider, Jürg E. et al.: Die «Wettingerhäuser» an der Limmat in Zürich: ein Beitrag zur Monumentenarchäologie in der Zürcher Altstadt. In: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins. Band 66, Heft 5. Zürich 1993.

Voetz, Lothar: Der Codex Manesse. Die berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters. Darmstadt 2015.

Wackernagel, Rudolf: Festgruss. In: Die Schweiz: schweizerische illustrierte Zeitschrift. Band 5, Heft 15–16. Basel 1901. Online unter: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=dis-001:1901:5::1075.

Walther, Ingo F.: Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift. Frankfurt am Main 1988.

Internetquellen:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

https://www.ub.uni-heidelberg.de/ausstellungen/manesse2010/sektion1.html

https://stammler-genealogie.ch/getperson.php?personID=I3436&tree=StammlerBaum&sitever=standard

https://www.domusantiqua.ch/de/die-haeuser/details/?id=44

https://gottfriedkeller-gesellschaft.ch/gottfried-keller/zuercher-wohnorte/

http://kunst-wachgekuesst.ch/hadlaub.html