Indigene Aktivistinnen

Widerstand der Standing Rocks in Zürich

Der heftige Widerstand der Indigenen von Standing Rock löste 2016 weltweit eine Welle solidarischer Proteste aus: Der Bau einer gigantischen Ölpipeline dicht am Indianerreservat der Sioux sollte verhindert werden. Ein Leck brächte das Trinkwasser der gesamten Region in Gefahr.

Die Wogen des Widerstands erreichten auch die Schweiz. Sechs indigene Frauen statteten der Credit Suisse in Zürich einen Besuch ab und forderten: Die CS solle den Bau dieser Pipeline nicht mehr unterstützen. Inzwischen ist die Pipeline fertiggestellt, das Erdöl fliesst. Das letzte Wort steht allerdings noch aus.

Eine Delegation des Indigenous Women’s Divestment setzt sich in Zürich für die Rechte der indigenen Völker und gegen den Bau der Dakota Access Pipeline ein. Von links nach rechts: Osprey Orielle Lake, Michelle Cook, Autumn Chacon, Wasté Win Young, Sara Jumping Eagle, Tara Houska. (Bild: Mario von Ow)

Eine Delegation des Indigenous Women’s Divestment setzt sich in Zürich für die Rechte der indigenen Völker ein. (Bild: Mario von Ow)

Es ist ein ungewohntes Bild in den Medien: Sechs indigene Frauen aus Amerika mit farbigen Ohrringen und langen Röcken stehen auf dem Paradeplatz in Zürich vor dem Eingang der Credit Suisse.

Sie machen die Credit Suisse als eine der grössten Geldgeberinnen für die Dakota Access Pipeline (DAPL) verantwortlich. Diese Erdölpipeline schliesst in den Augen der Befürwortenden eine wichtige Lücke zwischen den Erdölvorkommen im Norden der USA und dem landesweiten Netz. Initiiert wurde das Projekt durch die Pipelinebetreiber Energy Transfer Partners. Im Jahr 2016 wurde der Bau durch die US Army Corps of Engineers genehmigt.

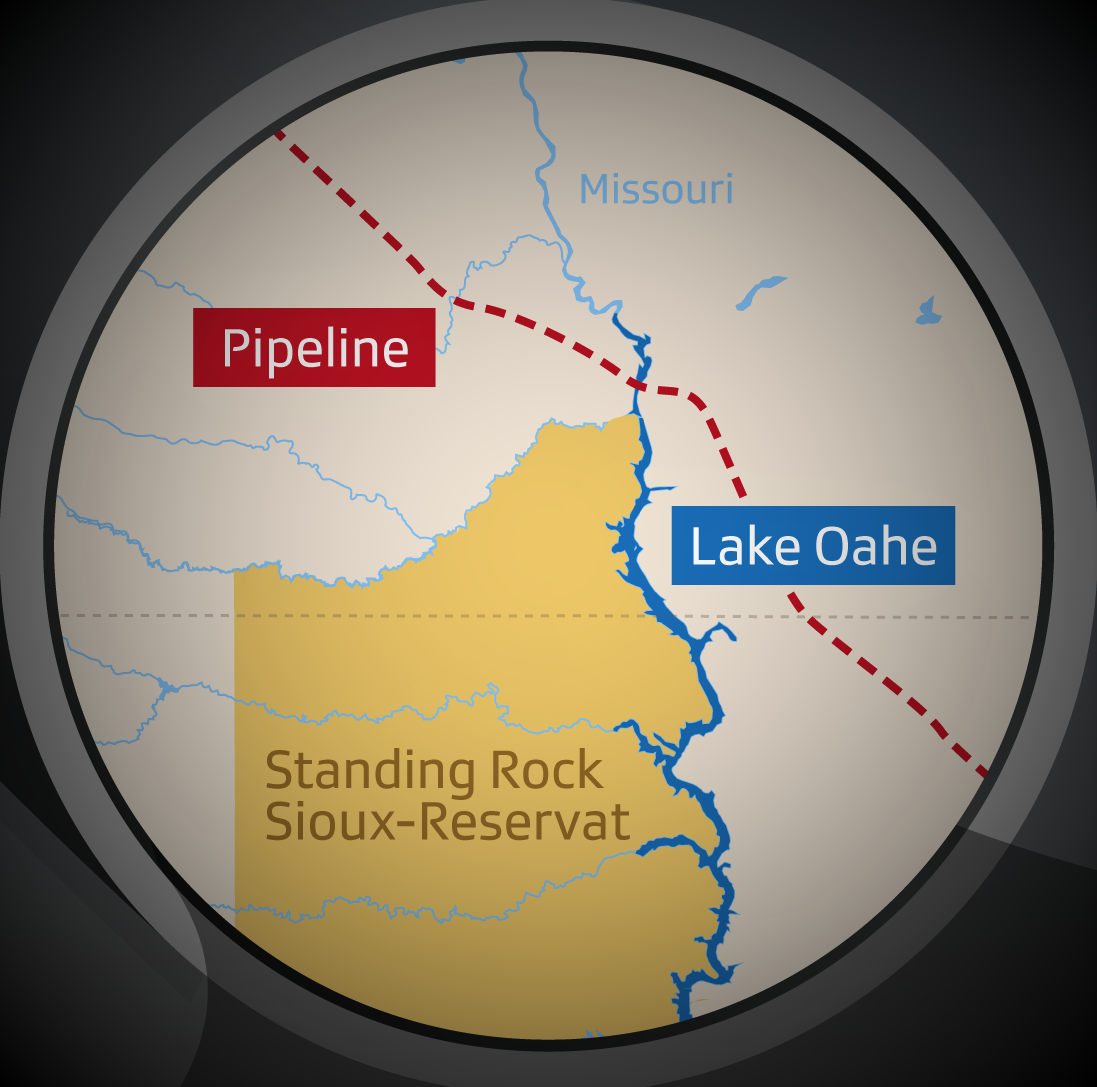

Gegen die Fertigstellung der DAPL gab es allerdings Proteste. Die Pipeline sollte nördlich eines Indianerreservats der Standing Rocks Sioux unter dem Missouri durchführen, der ihre wichtigste Versorgungstelle für Trinkwasser darstellt. Ein Leck hätte riesige Folgeschäden für die Umwelt wie auch die dort lebenden Menschen. Die Hersteller betonten zwar, die Pipeline sei sicher, doch eine adäquate Umweltverträglichkeitsprüfung fehlte. Deshalb klagten die Gegner:innen vor mehreren Bundesgerichten.

Die Indigenen wären ursprünglich nicht direkt betroffen gewesen. Die Pipeline war optional weiter nördlich geplant, in der Nähe einer Stadt mit nicht-indigenen Einwohnern. Aufgrund ihrer Beschwerden wurde die Linienführung aber zum Reservat der Standing Rocks hin verschoben – mitten durch heilige Grabstätten der Standing Rocks.

(Infographik Ausschnitt : SRF)

(Infographik Ausschnitt : SRF)

Laut der UN-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker hätten die Indigenen als Direktbetroffene frei und vorgängig informiert ihre Zustimmung zum Projekt geben müssen.

Ihre Stimme fand zu diesem Zeitpunkt aber kein Gehör.

Der Bau der Pipeline schritt voran.

Camp bei Standing Rock. (Bild: Leslie Peterson)

Camp bei Standing Rock. (Bild: Leslie Peterson)

Kampf für die Rechte der indigenen Bevölkerung. (Bild: Leslie Peterson)

Kampf für die Rechte der indigenen Bevölkerung. (Bild: Leslie Peterson)

Aus Wenigen wurden Viele: Im Herbst 2016 hatten sich tausende Indigene, Umweltaktivist:innen und Menschenrechtler:innen aus verschiedenen Ländern versammelt, um vor Ort ein Camp zu errichten. So wollten sie den Bau der Pipeline stoppen. Mehr als 200 Indianerstämme unterstützten den Protest. Es war die grösste Indianerbewegung seit Jahrzehnten.

Ihr Motto: «Mni Wiconi» – Wasser ist Leben.

Sie definierten sich über den Slogan: «We are not protestors, we are protectors».

Trotzdem sorgte das Aufeinandertreffen zwischen den Bauarbeiter:innen, der Polizei und den Aktivist:innen immer wieder für heftige Gewaltausschreitungen. Über 700 Indigene wurden verhaftet, die UN-Sonderberichterstattung stellte vor Ort «unmenschliche und erniedrigende Haftbedingungen» fest.

Doch vorübergehend hatte die Standing Rock Bewegung Erfolg. Im Dezember 2016 stoppte Präsident Obama den Bau. Es sollten zuerst eine umfassendere Umweltstudie durchgeführt und andere Optionen geprüft werden. Die Proteste der Indigenen hatten Gehör gefunden.

Die Freude währte nicht lange: Eine Woche nach seinem Amtsantritt 2017 unterschrieb Präsident Trump die Wiederaufnahme des Projekts DAPL. Er erklärte die angeordnete Überprüfung des Bauvorhabens als abgeschlossen und brach die neuen Umweltverträglichkeitsprüfungen ab.

Widerstand im Winter bei Standing Rock. (Bild: Dark Sevier)

Widerstand im Winter bei Standing Rock. (Bild: Dark Sevier)

Wasser ist Leben. (Bild: Stephen Mekisethian)

Wasser ist Leben. (Bild: Stephen Mekisethian)

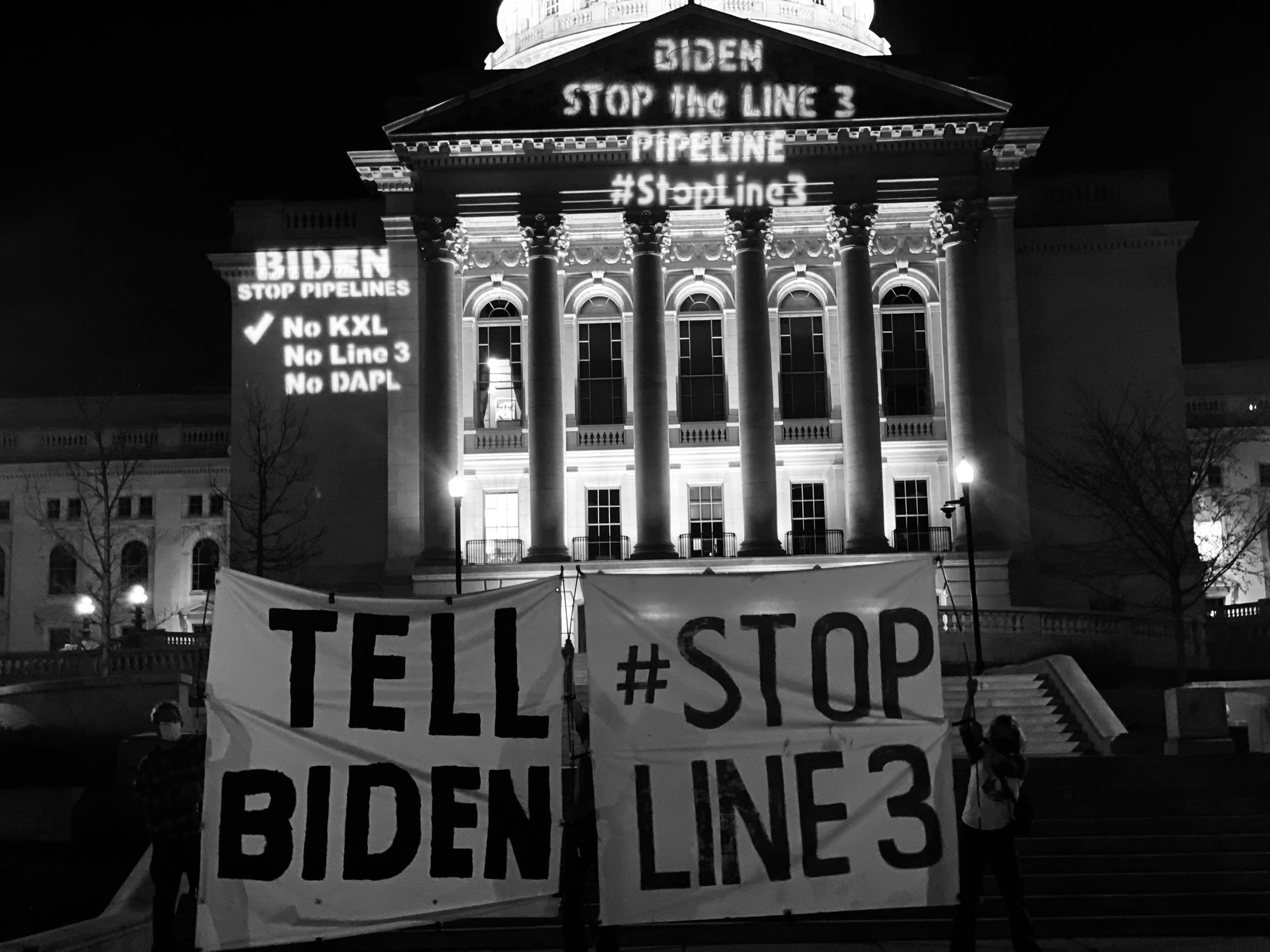

Demonstration gegen die DAPL. (Bild: David Patrick Valera)

Demonstration gegen die DAPL. (Bild: David Patrick Valera)

Zürich Paradeplatz. (Bild: Fred Romero)

Zürich Paradeplatz. (Bild: Fred Romero)

Besuch bei der Credit Suisse. (Bild: Mike Krishnatreya / Greenpeace )

Besuch bei der Credit Suisse. (Bild: Mike Krishnatreya / Greenpeace )

Um diese Zeit machte sich eine Delegation der Indigenous Women’s Divestment Delegation auf den Weg nach Europa. Ihr Ziel: Die Finanzierung der Dakota Access Pipeline zu stoppen.

Sie informierten die grossen Kreditgeber darüber, welche Menschenrechtsverletzungen und potenziellen Umweltschäden sie durch die Finanzierung mitverantworten, und forderten die Banken auf, den Bau nicht länger zu unterstützen.

Die beiden Schweizer Banken UBS und Credit Suisse sind zwei von 17 Kreditgeberinnen und Verwalterinnen von Aktien des Konsortium Energy Transfer Familiy ETF, die die DAPL finanzierte.

Anfang April 2017 besuchten deshalb sechs indigene Frauen medienwirksam die Credit Suisse in Zürich.

Michelle Cook und die Indigenous Women's Divestment Delegation im Gespräch mit der Credit Suisse 2018. Bild: Mike Krishnatreya / Greenpeace

Die Indigenous Women's Divestment Delegation im Gespräch mit der Credit Suisse. Bild: Mike Krishnatreya / Greenpeace

Unter ihnen war auch Michelle L. Cook, Menschenrechtsanwältin für indigene Rechte. Im Interview forderte sie Verständnis für die Auswirkungen, die die Pipeline auf das Leben der Indigenen und das Überleben ihrer Völker habe.

Sie wolle diese Informationen auch an die Schweizer:innen weitergeben, um zu sagen: Lasst nicht zu, dass sie das eurem Land antun, dass der gute Ruf der Schweiz von diesen Institutionen beschmutzt wird.

«Von unserer Heimat in den USA bis nach Zürich sind es über 5000 Meilen, aber was die CS entscheidet, hat für uns massive Auswirkungen».

Die Credit Suisse zeigte im Gespräch mit der Indigenous Women’s Divestment Delegation Verständnis für ihre Situation, doch dabei blieb es. Zuvor führten die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) und Greenpeace bereits ein Gespräch mit der Nachhaltigkeitskommission der CS. Diese sprachen aber von einer unwesentlichen Rolle der CS. In ihrer Stellungnahme betonte die Credit Suisse, dass sie nicht an der Projektfinanzierung beteiligt sei. Doch die Gegner:innen zeigten auf, dass die CS durchaus mitverantwortlich war: Die Bank finanzierte die Pipeline zwar nicht direkt, vergab aber Kredite an die Energy Transfer Familiy ETF, die wiederum die Pipeline finanzierte; laut Greenpeace sogar als grösste Geldgeberin.

Cook kritisiert die Finanzierung der Pipeline durch die CS. Bild: Mike Krishnatreya / Greenpeace

Cook kritisiert die Finanzierung der Pipeline durch die CS. Bild: Mike Krishnatreya / Greenpeace

Besuch der Indigenous Women's Divestment Delegation 2017. Ein Jahr später sprechen die Aktivistinnen an der Aktionärsversammlung der Credit Suisse. (Video: Mario von Ow - Tages Anzeiger)

Die Organisation Greenpeace war es auch, die die Delegation des Indigenous Women’s Divestment in die Schweiz eingeladen hatte. Die sechs Aktivistinnen, vom Stamm der Standing Rocks und weiteren Stämmen, hatten davor bereits anderen Ländern Nordeuropas einen Besuch abgestattet. Ihre Gespräche dort waren erfolgreich gewesen: Die norwegische Bank DNB, die holländische Bank ING und die BayernLB haben ihre Aktien abgestossen oder sich öffentlich vom Projekt distanziert. Die Credit Suisse nicht. Im Gegenteil intensivierte sie einige Monate nach dem Besuch der sechs Aktivistinnen ihre finanziellen Aktivitäten in den verantwortlichen Firmen noch.

Deswegen erhielt die CS an ihrer Aktionärsversammlung 2017 Besuch von Greenpeace. Für Aufmerksamkeit sorgte ein riesiges Transparent, dass plötzlich von der Bühne heruntergelassen wurde: «Credit Suisse Stop Dirty Pipeline Deals» sowie eine zehn Meter lange Röhre mit dem Logo der CS.

An diesem Tag reichte die GfbV eine Beschwerde gegen die CS ein. Sie forderte die Berücksichtigung der Menschenrechte der Indigenen nach den internationalen Leitsätzen der OECD. Das aussergerichtliche Schlichtungsverfahren sollte mehr als zwei Jahre dauern.

In der Zwischenzeit schritt in den USA seit der Bewilligung durch Trump der Bau der Pipeline voran. Im Juni 2017 wurden die Schleusen der Dakota Access Pipeline offiziell geöffnet. Seither befördert sie auf einer Strecke von rund 1900 Kilometern täglich 470'000 Barrel Rohöl quer durch Dakota.

Dies hiess jedoch nicht, dass Michelle Cook und Co. ihre Arbeit aufgaben. Im Gegenteil führten und führen sie ihren Kampf unermüdlich fort: Im Jahr 2018 statteten sie der CS an deren Delegiertenversammlung erneut einen Besuch ab und übernahmen das Mikrophon. Einige applaudierten.

«You sit here comfortably in your privelege while our communities bare the risks of your investments with our very health - our lives.»

Ein Jahr später gelang der GfbV eine Einigung mit der CS und damit ein Teilerfolg. Die Bank verpflichtet sich 2019 dazu, ihre internen Richtlinien anzupassen. Bei der direkten Projektfinanzierung sollen neu die Rechte indigener Gemeinschaften explizit beachtet werden. Die indirekte Finanzierung der Erdölpipeline in Dakota fällt dabei nicht darunter.

Die Indigenous Women’s Divestment Delegation reichte deshalb im Januar 2020 bei der OECD ebenfalls eine Beschwerde gegen die Credit Suisse ein.

«We are confident that our filing and engagement will expose the dangerous loopholes that allow banks and businesses to act with impunity over our cultural survival, climate and futures.»

Diese problematisiert explizit die fortgesetzte Unternehmensfinanzierung und nicht nur die Projektfinanzierung. Es wurden bis heute allerdings noch keine Ergebnisse bekanntgegeben.

Der Besuch von Michelle Cook und den anderen fünf indigenen Frauen der Indigenous Women’s Divestment Delegation in Zürich zeigt auf, wie verstrickt die Ereignisse in der Schweiz und Europa mit denen in Amerika sind.

Die Anfänge dieser folgenreichen Verbindung liegen im 16. Jahrhundert, als die ersten europäischen Segelschiffe die westatlantische Küste erreichten.

Schon die allerersten Augenzeugenberichte erzählen von Widerstand und der Verteidigung der Indigenen ihres Gebiets, von ungehörten Stimmen und Barrikaden.

Hans Staden 1555

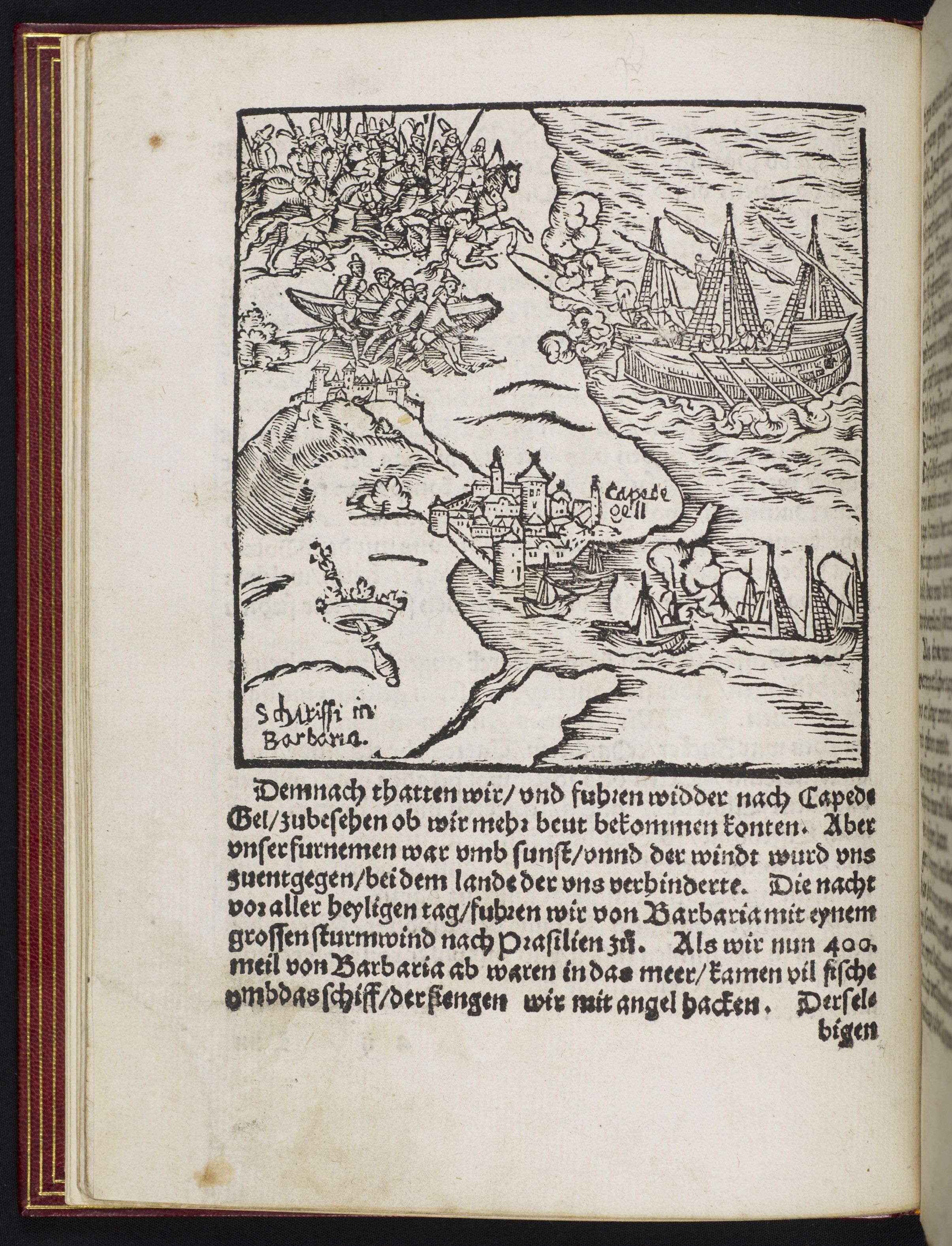

Berichte über den Widerstand des indigenen Stammes Tupinambà gegen die Portugiesen. Verfasst von einem deutschen Kanonier, der gefangen wurde und wieder entkam.

Der Homburger Hans Staden, ein einfacher Kanonier auf der Suche nach Arbeit, war einer jener Rückkehrer, die ihre Erlebnisse in der neu entdeckten Welt in einem Buch festhielten. Erstaunlich sind zwei Dinge. Zum einen, dass Hans Staden überhaupt zurückkehrte – er war lange Zeit Gefangener der Tupinambá, eines indigenen Stammes in Brasilien, die er als kampflustige Kannibalen beschrieb. Zum anderen beschrieb er seine Beobachtungen so detailreich, dass damalige wie heutige Lesende mitten ins Getümmel des Jahres 1555 in die Neue Welt zurückversetzt werden.

Hans Stadens Erzählung beschreibt kein WIR gegen SIE, Eroberer gegen Ureinwohner.

Die Kämpfe um Macht und Land spielten sich auch unter Europäern und unter indigenen Stämmen ab, und dann wiederum zwischen den jeweils Verbündeten: Die Tupinambà waren mit den Portugiesen, für die Staden arbeitete, verfeindet, aber mit den Franzosen verbündet. Unter anderem deshalb gelang es Staden zu überleben, indem er sich als Franzose ausgab.

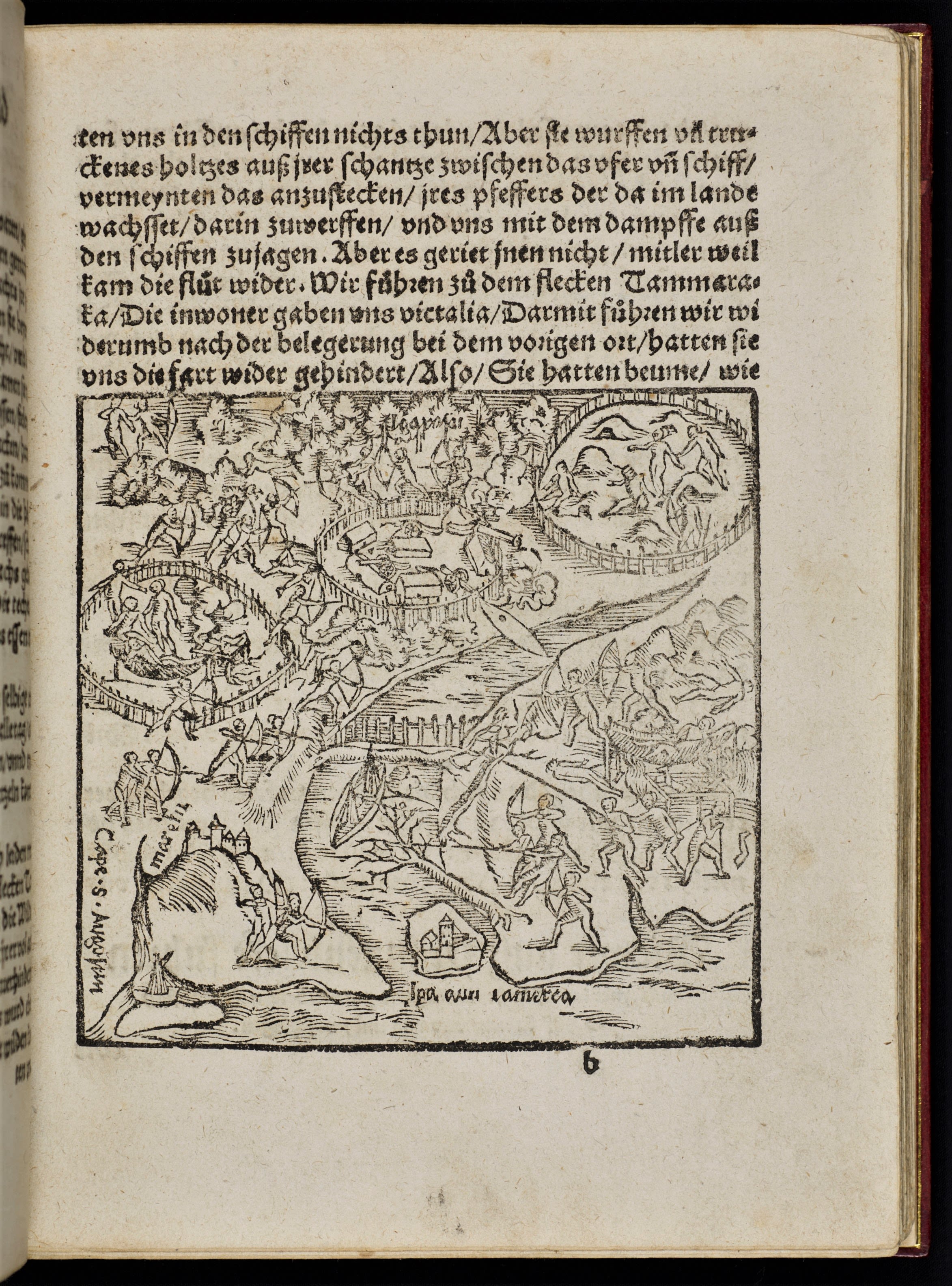

Er beschrieb, wie die Wilden, wie er sie häufig nannte, ihre Dörfer mit Palisaden schützen: «Sie machen ein Stocker umb die Hütten her aus Palmen». Zum Schutz vor Feinden steckten sie scharfe Dornen um ihre Hütten herum «gleich wie man hie fussangel legt».

Im Kampf verwendeten sie Pfeilbogen, die sie mit brennenden Pfeilen abschossen.

Sie umzingelten ihre Gegner mit List und belagerten ein Dorf so lange, bis seine Bewohner keine Nahrungsmittel mehr hatten. Dies erlebte Staden persönlich vor seiner Gefangenschaft, als er ein portugiesisches Dorf als Kanonier beschützen sollte. Er beschreibt, wie er versuchte, aus der Belagerung mit einem Schiff zu entkommen, um Nahrung zurückzubringen:

«[Sie] hatten uns so belagert, wir konnten weder raus- noch reinkommen. […] Wie wir nun sahen, dass wir Mangel an Lebensmitteln leiden mussten, fuhren wir mit zwei Barken zu einem Flecken, Itamarká genannt, um dort Lebensmittel zu holen. Da hatten die Wilden grosse Bäume über den kleinen Wasserlauf gelegt. Es war ihrer voll auf beiden Seiten des Ufers: Sie wollten unsere Fahrt verhindern. Wir zerbrachen dasselbe mit Gewalt.»

Die Schiffsbesatzung entkam durch die Barrikaden und kehrte mit Nahrungsmitteln zurück. Dort mussten sich die Portugiesen abermals den Weg zum Dorf freikämpfen. Die Ebbe kam, das Schiff blieb stecken und so begannen die Indigenen, Pfeffer anzuzünden, dessen Dämpfe die Portugiesen aus ihrem Schiff herausjagen sollten. Das wäre ihnen gelungen, wenn nicht die Flut zurückgekommen wäre und das Schiff freigegeben hätte. Was hingegen für die Indigenen funktionierte, war die Taktik des Geschreis. Als die Portugiesen um Hilfe rufen wollten, schrien die Wilden auch.

«Wir fuhren heran, brachen hindurch, der erste Baum fiel nach ihrer Schanze zu, der andere fiel kurz hinter unserem Schiffchen in das Wasser. Und ehe wir anfingen, die Sperre zu durchbrechen, riefen wir unseren Gesellen in dem Fleckchen zu, dass sie uns zur Hilfe kämen. Wenn wir anfingen zu rufen, riefen die Wilden auch, so dass unsere Gesellen in der Belagerung uns nicht hören konnten. Denn sie konnten uns nicht sehen, eines Gehölzes wegen, das zwischen uns war. Sonst aber waren wir so nahe bei ihnen, dass sie uns wohl hätten hören können, wenn die Wilden nicht so gerufen hätten.»

Schliesslich siegten die portugiesischen Eroberer:

«Wie die Wilden da sahen, dass sie nichts ausrichten konnten, begehrten sie Frieden und zogen wieder ab. Die Belagerung währte beinahe einen Monat. Von den Wilden waren einige tot, von uns Christen aber keiner. Wie wir nun sahen, dass sich die Wilden zufrieden gegeben hatten, zogen wir wieder zu unserem grossen Schiff, welches vor Olinda lag.»

Das Ende

Die Stimme an Ort zu erheben, schien 1555 ein erfolgreiches Mittel zu sein. Heute erheben die Indigenen ihre Stimmen global im Kampf um ihre Rechte. Nicht nur mit brennenden Pfeilen und Barrikaden, sondern Klagen von indigenen Jurist:innen auf höchster juristischer Ebene mit weltweiter Medienwirksamkeit.

Im klirrend kalten Winter 2016 harrten Tausende im Protestcamp aus, um die Maschinen am Weiterbauen zu hindern. Gleichzeitig organisierten sich politische Gruppen, klagten Jurist:innen, berichteten die Medien, klärten Aktivist:innen die Banken auf und erreichten so eine Dynamik, die weltweit Aufmerksamkeit erhielt. Die Stimme der Indigenen wurde gehört, nachdem sie für Jahrhunderte zum Schweigen gebracht und ihre Rechte missachtet worden waren. So zumindest lautet die Sicht der Anwältin für Indigenenrechte Michelle Cook. Für Cook steht der Krieg zwischen den USA und den Indigenen in einer Linie vom Pequot Krieg, zu Wounded Knee und zu Sand Creek – alles Namen, die an Vertragsbrüche der Amerikaner und den Kampf der Indigenen um ihre Rechte erinnern. Der Kampf gegen die DAPL und für die Rechte der Standing Rocks vereinte zum ersten Mal bis zu 200 Stämmen im Kampf um ihre Menschenrechte.

«Standing Rock was a place of hope, and the fire for justice still burns bright in the heart of all who supported the call of the Standing Rock.»

Doch der Kampf geht weiter. Noch lässt sich kein Fazit ziehen, wie erfolgreich die Bewegung der Standing Rocks ist. Die Verhandlungen über die Dakota Access Pipeline in den USA sind noch nicht beendet, der Umweltverträglichkeitsbericht noch nicht vollendet. Die Gegner:innen hoffen, dass sich mit Präsident Biden das Blatt noch einmal wenden könnte. Ein Richter erklärte zudem zu Beginn des Jahres 2021, die Nutzung der Anlage sei ohne die Endergebnisse des Umweltberichtes unzulässig. Neue Hoffnung kam auf.

Inzwischen ist klar, dass sie vergeblich war. Das Öl darf während den laufenden Abklärungen zur Umweltverträglichkeit weiter fliessen. Auch das Geld der CS. Doch sechs indigene Aktivistinnen weisen unermüdlich auf die Verbindung dieser beiden Ströme hin.

Zürich und Standing Rock sind sich plötzlich unglaublich nah.

Quellen

Staden, Hans: Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555) / Kritische Ausgabe: Franz Obermeier. Übertragung ins heutige Deutsch: Joachim Tiemann (Fontes Americanae) Kiel Westensee 2007.

Cook, Michelle, and Hugh MacMillan: Money Talks, Banks are Talking: Dakota Access Pipeline Finance Aftermath. The Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance 6.1 2020.

Cook, Michelle: International Financial Institutions and Indigenous Peoples’ Human Rights, in: Estes, Nick/Dhillon, Jaskiran (Hg.): Standing with Standing Rock. Voices from the #NoDAPL Movement, University of Minnesota Press 2019.

Gesellschaft für bedrohte Völker: No Business Without Human Rights. Schweiz und Standing Rock, (05.06.2021).

Hildegard Keller: Seminarsitzung ‹Indianer in Zürich. Multimedia Storytelling›. Universität Zürich, Deutsches Seminar (06.06.2021).

Mäder, Thomas (Greenpeace): Höchste Zeit für Verzicht auf dreckige Pipeline-Deals bei der Credit Suisse, 28.04.2017, (05.06.2021).

OECD Watch: Indigenous women and Divest Invest Protect vs. Credit Suisse. Credit Suisse contribution to harms at DAPL, 30.01.2020, (31.05.2021).

Press Release, WECAN International, Indigenous Women, OECD Specific Instance Against Credit Suisse for Rights Violations Regarding Pipeline Financing 30.1.2020, (01.06.2021).

UN Human Rights Office of the High Commissioner: End of Mission Statement by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Victoria Tauli-Corpuz of her visit to the United States of America, 03.03.2017, (05.06.2021).

Dank

Ich möchte mich herzlich bei Prof. Dr. Hildegard Keller für die Inspiration und das Herzblut in den Seminarsitzungen ‹Indianer in Zürich bedanken. Multimedia- Storytelling› im Frühlingsemester 2021 bedanken. Sie und meine Tandempartnerin Deborah haben mich im Schreibprozess stets mit Begeisterung begleitet. Ohne ihre kritischen Inputs wäre die Story nicht geworden, was sie ist.

Ein grosser Dank für die Auszüge aus dem Originaldruck von Hans Stadens Warhaftiger Historia geht ausserdem an Joel Silver, Direktor der Lilly Library in Bloomington, IN. Für die Erlaubnis, sein Video einzubauen, möchte ich mich bei Mario von Ow bedanken, für die Fotos bei Greenpeace und all den ambitionierten Fotografen auf Flickr.

Einen speziellen Dank widme ich meinem Kollegen G., der ohne es zu wissen zu dem sogenannten guten Freund wurde, dem ich die Geschichte zum ersten Mal erzählen konnte.

Menoa Stauffer