Indianer im Kopf

Unterwegs zu Labels und Brands

Wie sieht dein Indianer aus? Ziert Federschmuck seinen Kopf? Ginge es auch ohne Kriegsbemalung? Und Pfeil und Bogen? Nie ohne Tomahawk in der Rechten? Und hat er in der anderen gleichzeitig die Friedenspfeife? Das Bild unseres Indianers ist individuell und zugleich universal. Es ist standardisiert.

Wir alle kennen ihn, den Indianer aus den Romanen, Western und der Werbung. Woher kommen die Stereotypen, deren Ursprung im Dunkeln liegt? Wie halten sie Einzug in die westliche Kultur? Diesen Fragen gehe ich in meiner Geschichte nach. Bildersammlungen von Amerikareisenden aus dem 16. und 19. Jahrhundert zeigen, wie sich die Stereotypen in unseren Köpfen und im amerikanischen Profisport verankern konnten. Ich lege den Finger aber auch auf die Folgen für die Native Americans.

Karl Bodmer und Hans Staden

– Urheber indianischer Stereotypen? –

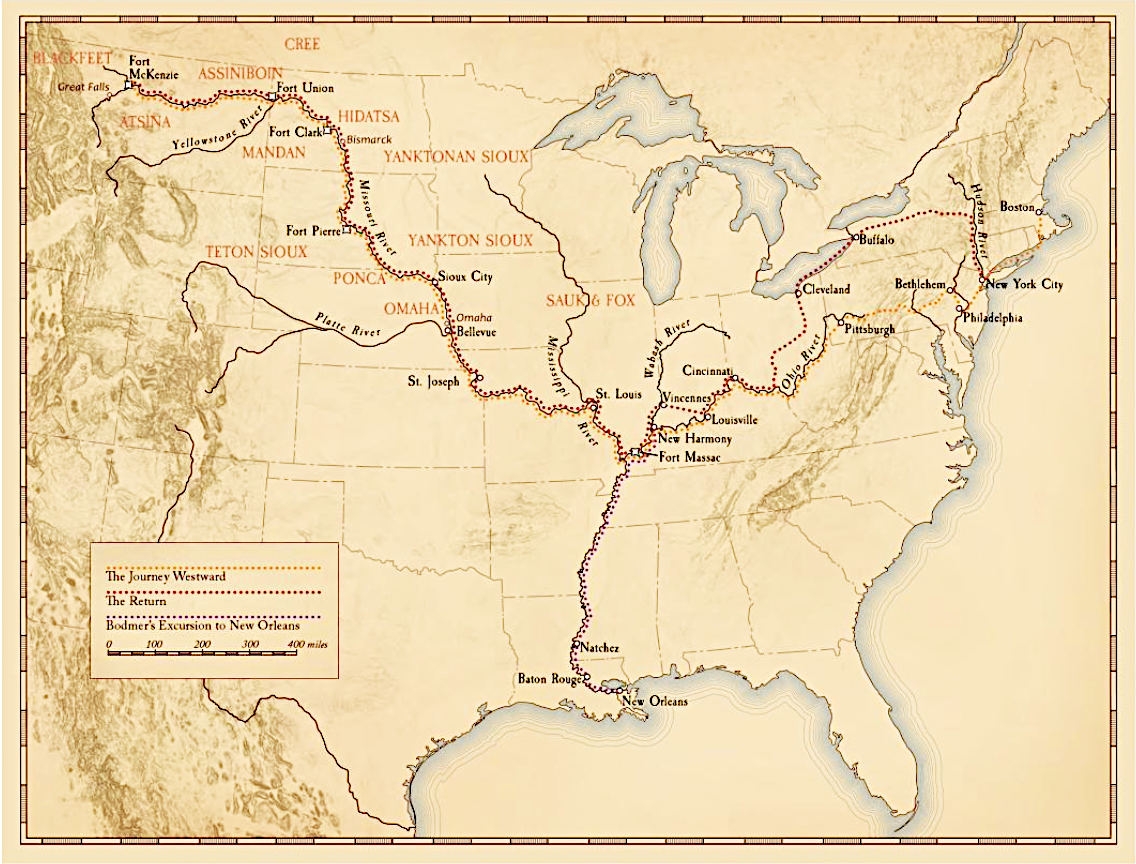

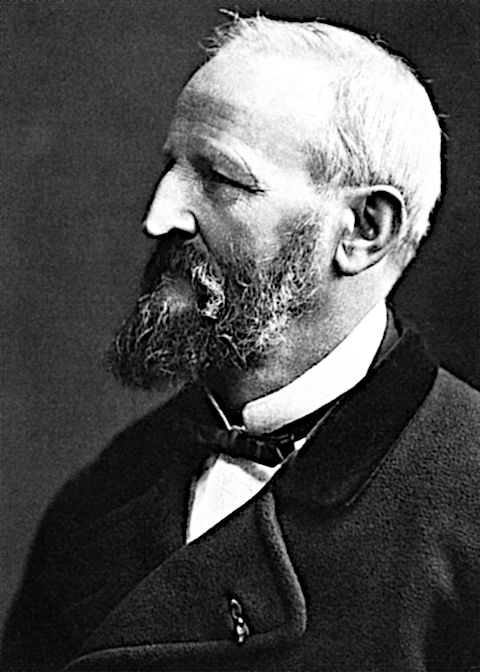

Der Zürcher Karl Bodmer brach 1832 zum Abenteuer seines Lebens in die «Neue Welt» auf. Als begleitender Landschaftsmaler der Forschungsreise von Maximilian Prinz von Wied-Neuwied bereiste er für zwei Jahre Nordamerika. Der deutsche Prinz war ein begeisterter Naturforscher und Proto-Ethnologe. Neben der Schönheit des Landes fing Bodmer auf der gemeinsamen Reise auch das Aussehen der Native Americans ein, denen sie begegneten.

Bodmers Reise 1832-1834 in Byron Prices Karl Bodmers America Revisited

Bodmers Reise 1832-1834 in Byron Prices Karl Bodmers America Revisited

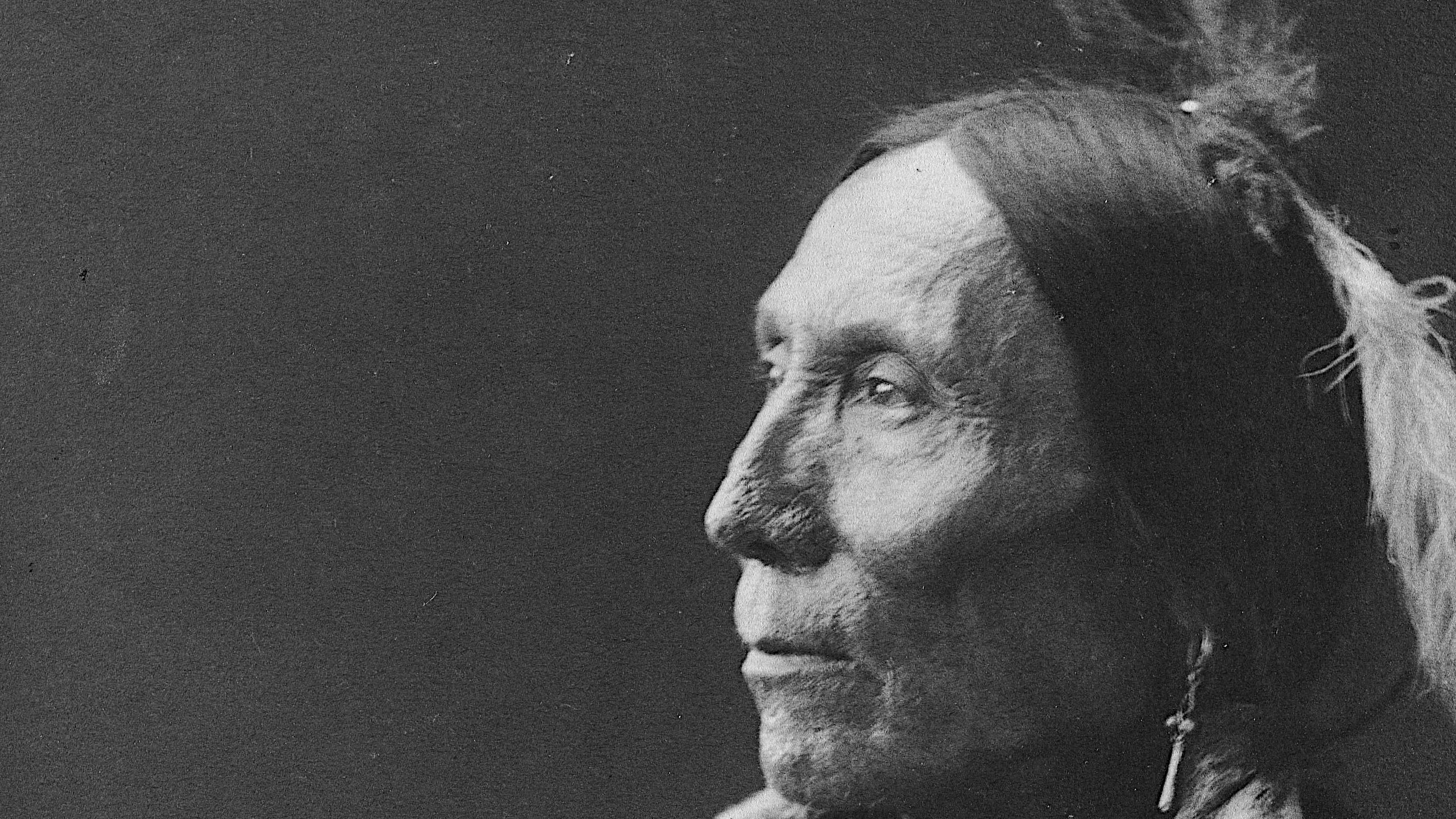

Bodmers Porträts gehören zu den ältesten bekannten Darstellungen der Angehörigen verschiedener Indianerstämme Nordamerikas. Ohne Absicht war er zum prägenden Schöpfer unseres Indianerbildes geworden. Selbst den Nachfahren von Bodmers Modellen bleiben oft nur die Zeichnungen des Schweizers, um den Kleidungsstil ihrer Ahnen wieder aufleben zu lassen. Seine Bilder überlieferten, was die schriftlosen indigenen Kulturen nicht festhalten konnten und die Amerikaner in ihrem imperialistischen Denken zu jener Zeit nicht interessierte. Doch wie stark beeinflussen Bodmers Bilder uns noch heute? Inwiefern sind seine Indianer noch unsere?

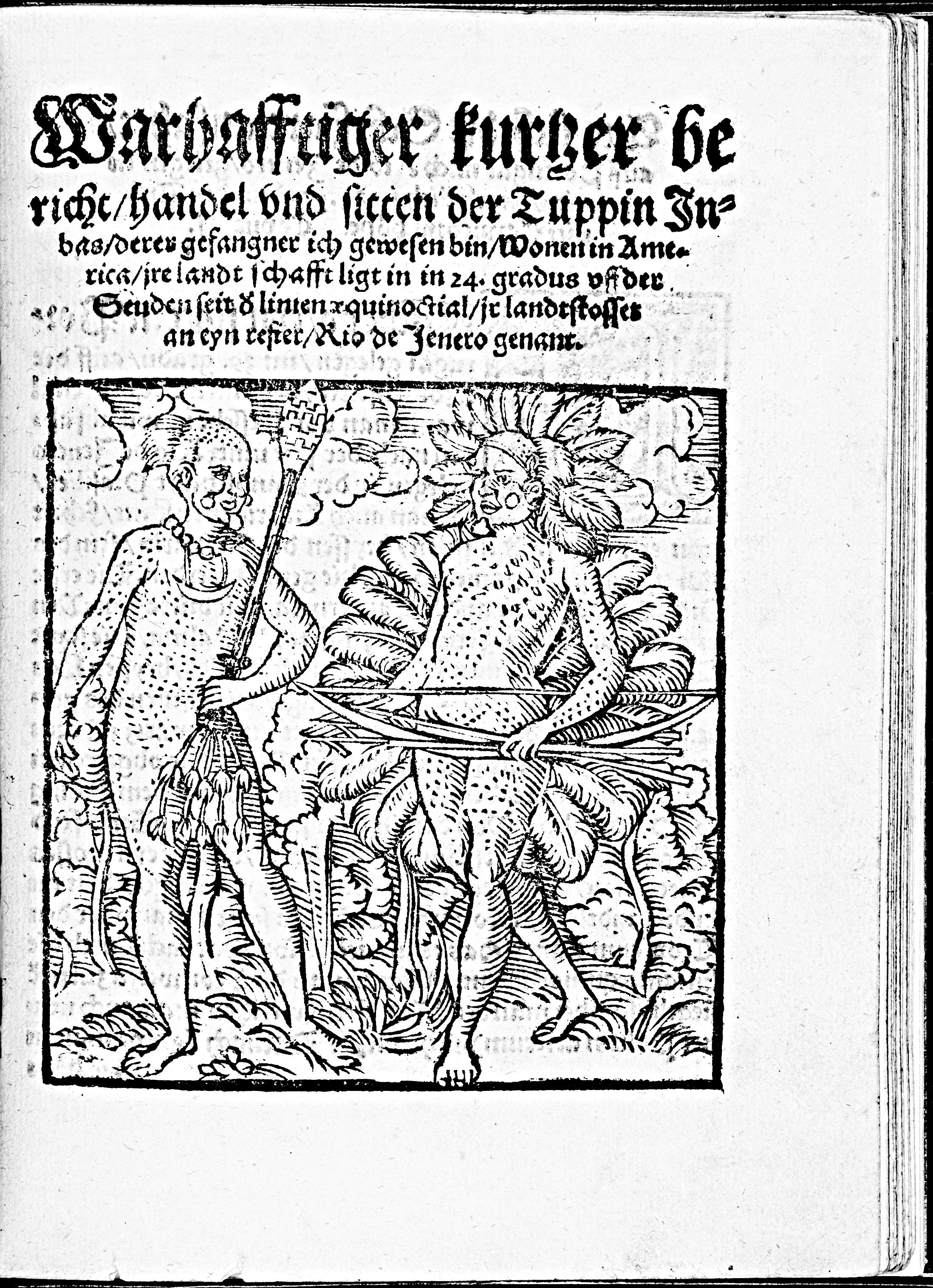

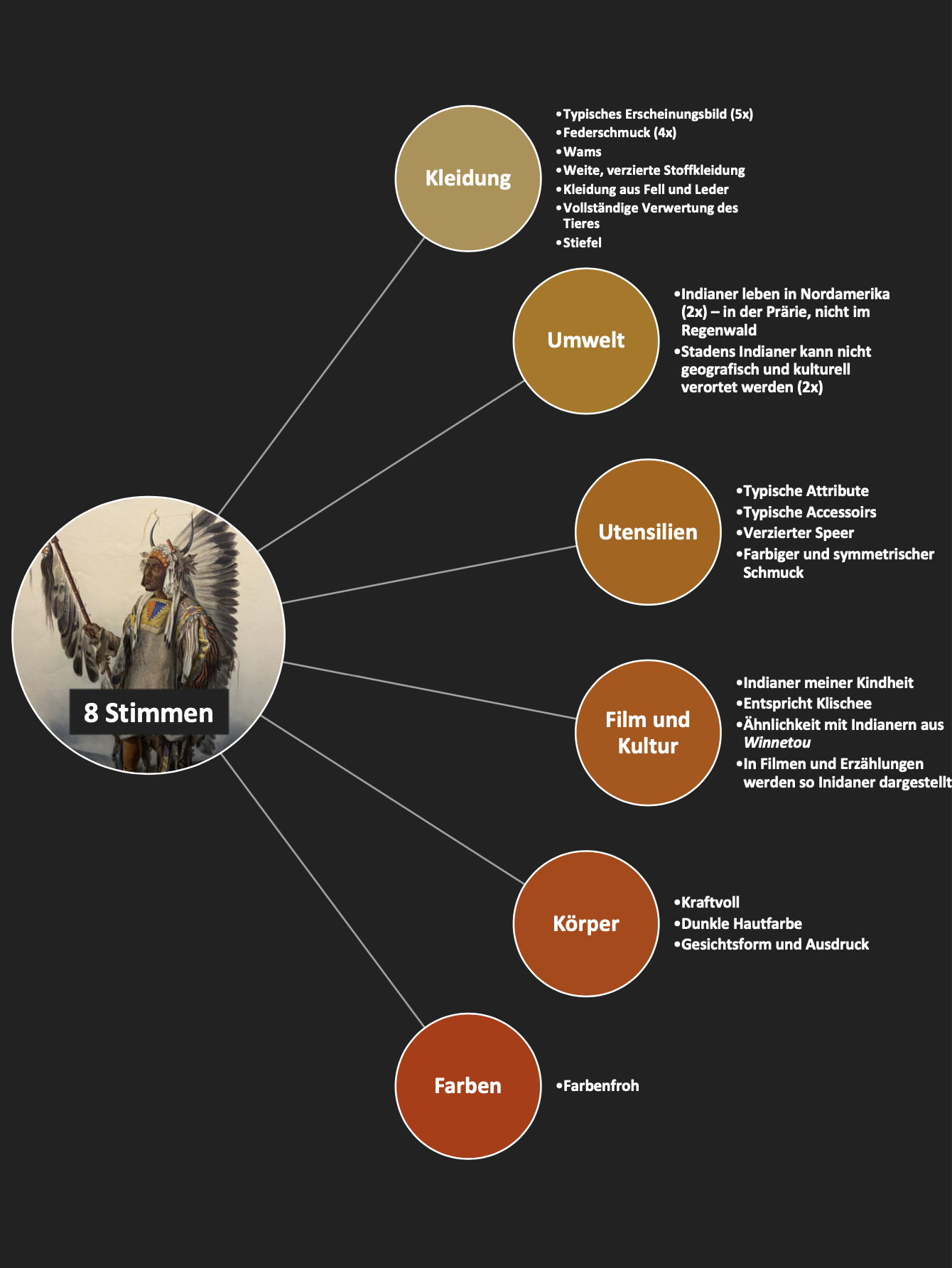

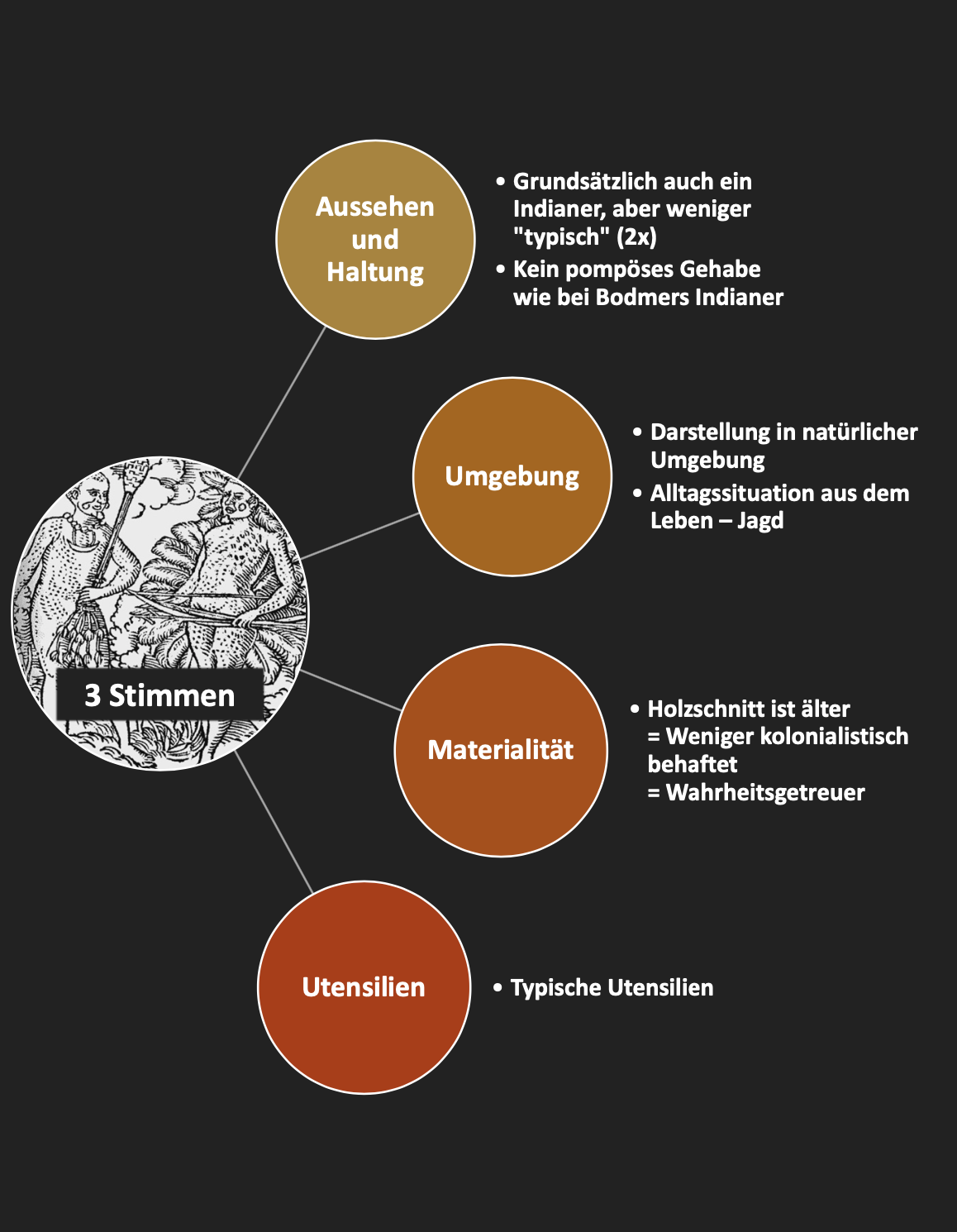

Antworten auf diese Fragen wollte ich durch eine Umfrage in meinem Freundkreis in Zürich herausfinden. Zunächst liess ich meine Kollegen und Kolleginnen einen Vergleich anstellen und legte ihnen einen handkolorierten Kupferstich von Bodmer (Zeichnung, 1833) und einen Holzschnitt aus Hans Stadens Wahrhaftigen Historia, Nhd. (1557) vor. Als hessischer Söldner reiste Staden in der Mitte des 16. Jahrhunderts in die portugiesischen Kolonien im heutigen Brasilien. Dort geriet er in die Gefangenschaft eines Stammes von Kannibalen, unter denen er lebte und arbeitete, bis er durch eine List entkommen konnte. Nachdem er nach Europa zurückgekehrt war, veröffentlichte er einen gedruckten Erlebnisbericht, der tiefen Einblick in die Lebensweise der Tupinamba-Indianer gewährte und mit zahlreichen Holzschnitten ausgeschmückt wurde. Es ist unklar, ob die Bilder in der Wahrhaftigen Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresser-Leute, Nhd. auf Skizzen von Staden zurückgehen. Sie könnten auch der Fantasie eines Illustrators der Druckerei entsprungen sein. Somit wären diese Holzschnitte die ältesten frei erfundenen Indianer-Stereotypen überhaupt. Wie Bodmers Porträts gelten auch Stadens Drucke als eine der ältesten erhaltenen Quellen zur Lebensweise der von ihm angetroffenen Indianervölker. Doch würde mein Freundeskreis Bodmers oder Stadens Indianer als den seinen anerkennen? – und warum?

Karl Bodmer

Karl Bodmer

Mato-Tope, ein Mandan-Häuptling von Karl Bodmer, Handkolorierter Kupferstich © NONAM Zürich

Mato-Tope, ein Mandan-Häuptling von Karl Bodmer, Handkolorierter Kupferstich © NONAM Zürich

Tupinamba-Indianer in Hans Stadens Wahrhaftiger Historia

Tupinamba-Indianer in Hans Stadens Wahrhaftiger Historia

«Unser» Indianer ist Bodmers Indianer?!

Von den Befragten bekannten sich 80 Prozent zu Bodmers Indianer. Stadens Tupinamba-Indianer erhielt nur drei Stimmen. Meine Umfrage lässt plausibel erscheinen, dass Bodmers Porträt eines nordamerikanischen Native Americans am ehesten der westlichen Vorstellung eines Indianers entspricht.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zu Gunsten Bodmers waren insbesondere die dargestellten Kleidungsstücke und Utensilien, die von den Befragten als typisch empfunden wurden. Besonders prominent war der Federschmuck sowie die verzierte Kleidung aus Stoff und Leder. Stadens brasilianische Indianer mit freiem Oberkörper wirkten atypisch. Der Grossteil der Befragten bezog sich auf ihnen bekannte Stereotypen aus Western und Erzählungen wie Winnetou. Es ist auffällig, dass körperliche Eigenschaften wie Statur, Gesichtsform und Hautfarbe bei der Mehrheit der Befragten kaum Erwähnung fanden. Inwiefern diese Absenz durch die aktuelle Sensibilisierung im Rassismus-Kontext beeinflusst ist, bleibt offen. Hingegen war die geographische Verortung der dargestellten Individuen ein entscheidender Faktor bei der Auswahl. So wurde das Wort «Indianer» primär mit den Landschaften Nordamerikas assoziiert, wohingegen Stadens Tupinambas als «Eingeborene des Regenwalds» empfunden wurden oder erst gar nicht geographisch verortet werden konnten.

Die spärlichen Stimmen zu Gunsten Stadens wurden an einem Eindruck von Authentizität festgemacht. Einerseits wurde Stadens «natürliche» Darstellung der Indianer in Alltagssituationen dem pompös inszenierten Erscheinungsbild von Bodmers Häuptling vorgezogen. Andererseits war die Materialität der Quelle selbst, ein Holzschnitt aus dem späten 16. Jahrhundert, ausschlaggebend für das Empfinden einer älteren, unverfälschteren Darstellung eines Indianers.

Fasst man die Ergebnisse der Umfrage in einem Satz zusammen, so kann dies mit dem Sprichwort

«Kleider machen Leute»

geschehen. Kleider machen also auch Indianer. Gerade dieses Anschauungsmaterial liegt uns dank Bodmers detailreicher Porträts der Indianer Nordamerikas vor.

Umfrageergebnisse, Bodmer © 2021 Philipp Schumann

Umfrageergebnisse, Bodmer © 2021 Philipp Schumann

Umfrageergebnisse, Staden © 2021 Philipp Schumann

Umfrageergebnisse, Staden © 2021 Philipp Schumann

Die Galerie «unserer» Indianer

– Der «Bodmer» in uns –

Ich liess elf Bekannte im Alter zwischen 24 und 61 Jahren einen Indianer nach ihrer Vorstellung zeichnen. Brachten die Individuen wirklich einen «eigenen» Native American zu Papier, oder ähneln sich die Skizzen in bestimmten Aspekten so sehr, dass man sogar von ein und demselben Indianer sprechen kann? Wie viel «Bodmer» steckt also noch in unseren Köpfen?

– Der Häuptling –

– Der Krieger –

– Die Frau mit Zöpfen –

Stereotype

– Häuptlinge, Krieger und Frauen mit Zöpfen? –

Die eingereichten Skizzen lassen eine grobe Einteilung in drei Indianer-Stereotypen zu. Diesbezüglich habe ich die gezeichneten Indianer mit den Ausdrücken «Der Häuptling», «Der Krieger» und «Die Frau mit Zöpfen» versehen. In meiner Testgruppe kamen diese Typen zu etwa gleichen Teilen vor.

Indianer-Porträts von Karl Bodmer, Handkolorierte Kupferstiche © NONAM Zürich

Indianer-Porträts von Karl Bodmer, Handkolorierte Kupferstiche © NONAM Zürich

«Der Häuptling» manifestierte sich primär durch seinen Kopfschmuck aus Federn, sowie die verzierte Stoffkleidung. «Der Krieger» hingegen wurde zumeist mit einer einzelnen Feder am Kopf und mit freiem Oberkörper als martialischer Charakter dargestellt. Zusätzlich trug er Waffen und/oder Kriegsbemalung. «Die Frau mit Zöpfen» kann in meiner Testgruppe mit einer Indianerin gleichgesetzt werden, da alle dargestellten Frauen ihre Haare geflochten trugen. Die Zöpfe scheinen für das Markieren von Weiblichkeit essentiell zu sein. Dies könnte ein künstlerisches Stilmittel zur Geschlechtsunterscheidung sein, da auch die gezeichneten männlichen Indianer ausschliesslich mit langen, glatten Haaren dargestellt wurden, sofern diese nicht unter einer Kopfbedeckung verschwanden. Frauen wurden stets ohne Federschmuck dargestellt, was diesen folgerichtig zu einem Marker von Männlichkeit macht. Auch Waffen sind, abgesehen von einer Ausnahme, ausschliesslich bei männlichen Indianern vorzufinden.

Die «Zürcher» Indianer decken sich in ihrer Darstellung weitgehend mit den Vorlagen Bodmers. Die Merkmale der gezeichneten Prototypen finden sich fast eins zu eins in den Porträts des Zürchers aus dem 19. Jahrhundert wieder. Diese Kontinuität ist ein Indiz für die generationenübergreifende Wirksamkeit von Bodmers Indianerbildern.

Bezüglich der dargestellten indianischen Attribute ziehe ich folgende Schlüsse: Die wichtigste Gruppe bildet das Indianerdorf, das zu gleichen Teilen durch Tipis und Lagerfeuer mit Rauch-Zeichen angedeutet ist. Dicht gefolgt von Bögen, Tomahawks und Speeren, die unter der Kategorie «Waffen» zusammengefasst wurden. Dabei kommt Pfeil und Bogen die wichtigste Rolle zu. Tiere, zu gleichen Teilen Bisons und Pferde, Totempfähle, Friedenspfeifen und Traumfänger bilden das Schlusslicht.

Interessant ist auch der Lebensraum. In absteigender Reihenfolge lebt der «Zürcher» Indianer in den Canyonlands Utahs, im teilweise bewaldeten und bergigen Wyoming oder Montana, in den Grasländern Süd-Dakotas sowie in der kakteenbestückten Prärie Arizonas. Ruft man sich Bodmers Reiseroute durch den mittleren Westen der USA in den Sinn, ist der erste Platz unter diesen Wohnorten fast 1000 Kilometer weit entfernt. Der Indianer sieht also noch so aus wie Bodmers Indianer, lebt aber primär an einem anderen Ort – und zwar in der vielbereisten Heimat der Navajo-Indianer. Eine der populärsten Roadtrip-Destinationen der Vereinigten Staaten.

Touchdown!

Indianer im amerikanischen Profisport

Indianer in der westlichen Kultur

Die Indianer in unseren Köpfen halten Einzug in die westliche Kultur, in der Form von Filmen, Comics, Spielzeug, Kostümen oder sogar im Sport. Die Stereotypen erfüllen dabei stets eine ganz bestimmte Funktion, der ich im Kontext des amerikanischen Profisports auf den Grund gehen will.

Gehören indianische Sportarten zum Profisport? Nein. Die riesigen Stadien in den USA lassen sich mit Sportarten indigener Herkunft nicht füllen, nicht einmal mit dem Ballsport Tewaá:rathon – «Kleiner Bruder des Krieges», der dank der Schläger, die an einen Bischofsstab erinnern, später den Namen «Lacrosse» erhielt. Die Geschichte von Bodmers Indianern im amerikanischen Profisport handelt daher von Sportarten, die zwar keinen kulturellen Bezug zu Indianern haben, dafür hoch kommerziell sind: Bei der Recherche war es nahezu unmöglich, an frei verwendbares Bildmaterial zu kommen. Ein Zeichen dafür, wie stark monetarisiert die Welt des American Footballs ist. Dies ist die Geschichte der indianischen Namensgebung seiner Teams, der indigenen Kleidung seiner Fans und den Native Americans, die sich von der Zweckentfremdung ihrer Utensilien in ihrer Ehre verletzt fühlen.

Atlanta Braves-Fans «Chopping», Bild von Lorianne DiSabato

Atlanta Braves-Fans «Chopping», Bild von Lorianne DiSabato

FSU Seminoles-Fans «Chopping», Bild von Cameron1902

FSU Seminoles-Fans «Chopping», Bild von Cameron1902

Der Tomahawk chop

Mit einem «Tomahawk-Wurf» werden die meisten Europäer den amerikanischen Profisport nicht assoziieren. Uns dürfte hingegen eine Szene à la «Cowboy vs. Indianer» aus einem Western vor Augen schweben, in der ein siegessicherer Mann mit Schusswaffe durch einen gekonnt geworfenen Tomahawk niedergestreckt wird.

Im Kontext des amerikanischen Sports handelt es sich allerdings um eine Siegesgeste, bei der durch eine einschlägige Handbewegung der Wurf eines Tomahawks nachgeahmt wird.

Den Tomahawk chop sieht man an den Spielen mehrerer Baseball und Football Clubs, die in ihrer Liga diverser nicht sein könnten. Von College-Mannschaften bis zu den Siegern des Super Bowls sind alle Ebenen der Ballsportarten vertreten. Besonders bekannt für die Geste sind die Florida State University Seminoles, die Atlanta Braves und die Kansas City Chiefs. Die Fans des letzten Clubs machten die Geste beim Einmarsch ihrer Mannschaft am Super Bowl 2020/21 weltberühmt. Schliesslich läuft das Finale der National Football League, trotz der unheiligen Ausstrahlungszeit hierzulande, vermehrt in schweizerischen Wohnzimmern. Allein in der Deutschschweiz verfolgten 2020 fast 60.000 Menschen das Sportevent live im Free-TV – Tendenz steigend. Zu den martialischen Klängen des gleichnamigen «War Chants» betraten die Kansas City Chiefs das Spielfeld des Sun Life Stadiums in Miami. Es ist ein etabliertes Ritual: Zu den Klängen von Trommeln begrüssen die Fans ihre Chiefs mit tosendem Gesang – wie ein Stamm, der sich vor dem Kampf zum Waffentanz versammelt, um den eigenen Kriegern Kräfte einzuhauchen und die Feinde zu schwächen. Genau diese bewusst gewählte Ähnlichkeit zu indigenen Ritualen zeigt die Problematik des Tomahawk chop.

FSU Seminoles-Fans beim Tomahawk chop – Maskottchen: Chief Osceola der Seminolen-Indianer († 1838)

Der Tomahawk chop ist an den indigenen «War Dance» – «Waffen- oder Kriegstanz» angelehnt. Er hat für die Native Americans sowohl religiöse als auch soziale Bedeutungen. Dabei scheinen die Ausformungen des Rituals so zahlreich wie die Stämme zu sein, die ihn durchführen. Welche Funktionen hat der Waffentanz?

Tanz und Gesang kanalisieren spirituelle Kräfte im Diesseits, die den Kriegern einverleibt werden. Nur der Anführer darf den Auftakt des Rituals geben, da er an der Spitze der Stammeshierarchie ist.

Eine Zweckentfremdung und Verfälschung dieses Rituals im amerikanischen Profisport stösst bei den Native Americans nicht auf Begeisterung.

Obwohl Stammesgesang keine kulturelle Bedeutung für uns hat, können wir seine Kraft bei der kollektiven Durchführung spüren: Aus diesem Grund stellten die Fans der Kansas City Chiefs 2014 beim Singen ihres «War Chants» den Guinness-Weltrekord als «lauteste Menschenmasse» auf. Fühlst du sie nicht auch, die belebende Energie des Tomahawk chops, wenn seine martialischen Klänge aus deinem Lautsprecher dröhnen?

Der Kriegsgesang «Tomahawk chop» der Kansas City Chiefs

Es ist daher kaum erstaunlich, dass die Debatte um die Abschaffung des Tomahawk chops emotional aufgeladen ist. Der National Congress of American Indians bezeichnete die Verwendung jeglicher indianischer Stereotypen im Sport als

«National insult»

Die Fans hingegen schätzen die Siegesgeste wegen ihrer starken Gruppendynamik und als Identifikationsmerkmal. Den Clubs liegt daher viel am Erhalt des Chops. Sie verteidigen den Fortbestand mit zwei Argumenten: Erstens, der Tomahawk chop sei eine Hommage an die Kultur der Native Americans und zweitens kämen die Indianer und ihre Kultur nicht zu Schaden. Die Indianer widersprechen den Argumenten vehement. Wem erweist man hier die Ehre? Den Stereotypen, deren Erscheinungsbild von Bodmers Zeichnungen geprägt ist, oder den heutigen Native Americans, deren kulturelles Selbstverständnis den Fans fremd ist? Der Tomahawk chop ist allerdings nur ein Aspekt des «Stadion-Indianer»-Diskurses.

Wenn Häuptlinge

zu Logos werden

Die erwähnten Clubs stehen auch wegen ihrer kulturellen Vereinnahmung indianischer Paraphernalien in der Kritik. Ein Aspekt ist die Namensgebung zahlreicher American Football-, Baseball- und Hockey-Mannschaften, die an das «Indianer»-Begriffsfeld anknüpft.

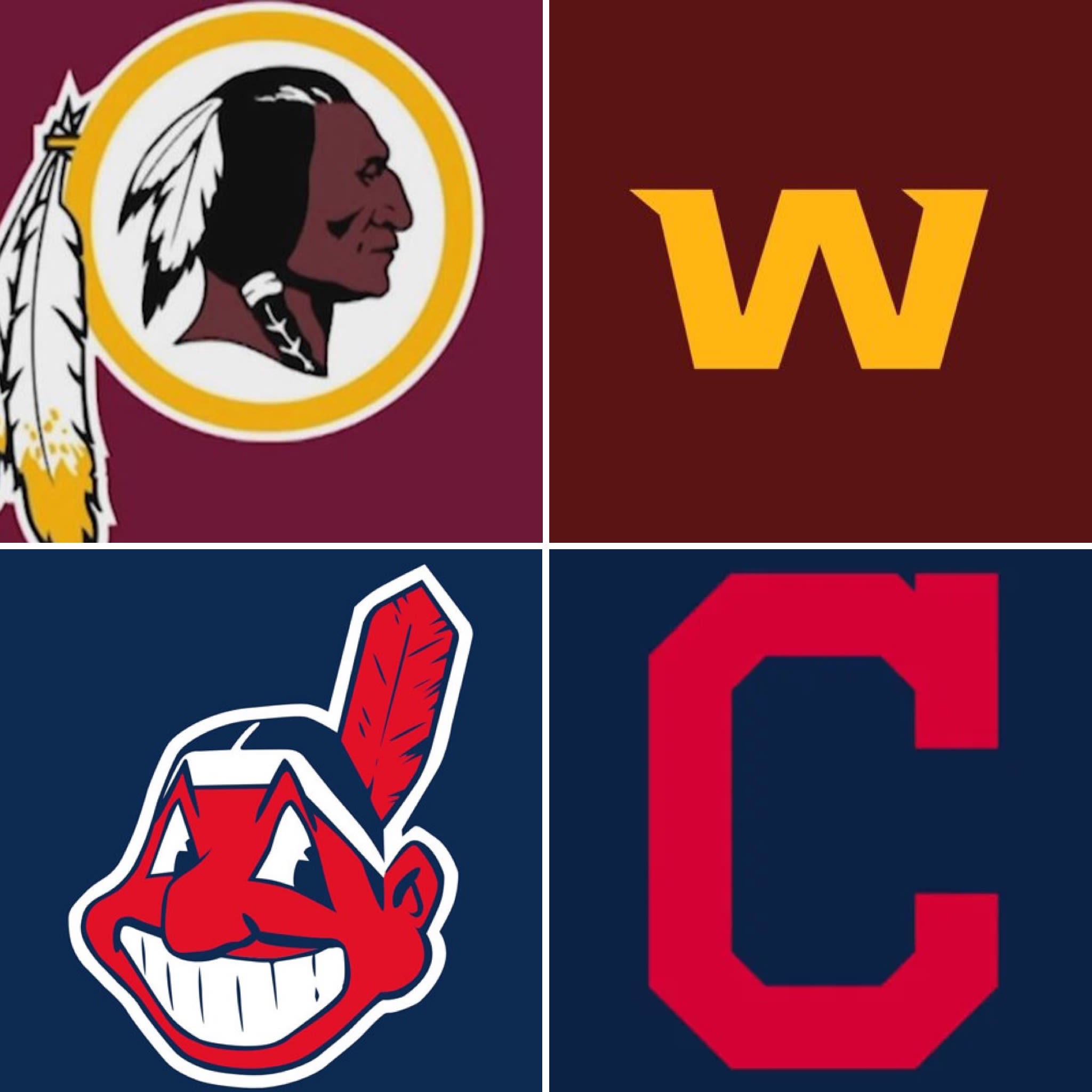

Beziehen sich die Chicago Blackhawks noch auf einen Häuptling der Sauk-Indianer, knüpfen die Washington Redskins und Cleveland Indians an Bezeichnungen an, mit denen die Native Americans von Europäern versehen worden sind. Besonders letztere sind mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Mit der «indianischen» Namensgebung der Clubs sind auch ihre Logos verbunden. Das beste Beispiel für ein kritisiertes «Duo» ist das karikierte Maskottchen der Cleveland Indians.

Logo der © Cleveland Indians

Logo der © Cleveland Indians

Es zeigt das wenig schmeichelhafte, stereotype Gesicht eines Indianers: Mit grosser Hakennase, knallroter Haut und grossem offenen Mund, grinst das Logo die Stadiongäste verschlagen an. Die Maskottchen der Redskins und Blackhawks zeigen hingegen das realitätsnahe Profil eines Indianers und erinnern dabei an vereinfachte Abzüge von Bodmers Indianerporträts. Allerdings stellt sich selbst hier die Frage, was der Kopf eines Häuptlings auf dem Trikot eines Hockey- oder Football-Clubs zu suchen hat. Einen historischen genealogischen Bezug der Vereine zu den Native Americans sucht man vergeblich.

Namensgebung und Logo bilden somit das Framing, in dem eine «indianisch» angehauchte Fankultur entstehen konnte. Den Tomahawk chop kennen wir bereits – wird er etwa von «Stadion-Indianern» gesungen?

Sind Bodmers Indianer ein Vorbild der Logos?, Handkolorierter Kupferstich © NONAM Zürich

Sind Bodmers Indianer ein Vorbild der Logos?, Handkolorierter Kupferstich © NONAM Zürich

Logo der © Chicago Blackhawks

Logo der © Chicago Blackhawks

Logo der © Washington Redskins

Logo der © Washington Redskins

«Indianerstämme» im Stadion?

Viele Stadionbesucher besitzen «indianische» Utensilien. Über dem Trikot schmückt gekaufter oder selbst hergestellter Federschmuck die Köpfe der Fans – sofern man nicht lieber nach kriegerischer Manier den nackten, trainierten Oberkörper zeigt.

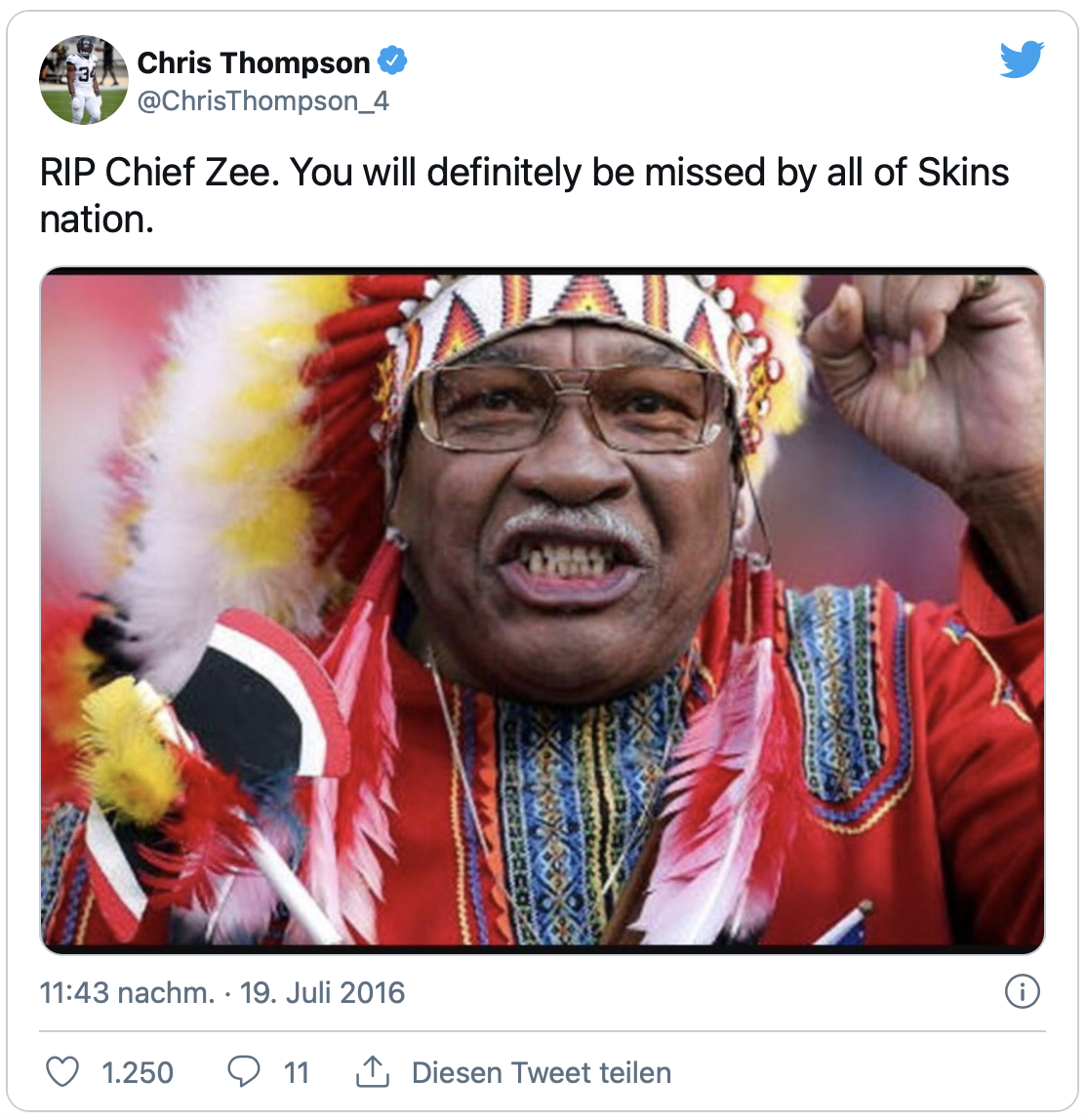

Wer seine Zugehörigkeit zur Fangemeinde öffentlich zeigen möchte erscheint wie ein Häuptling gekleidet, mit Kriegsbemalung im Gesicht auf den Rängen über dem Spielfeld und schmettert beim Einmarsch seines «Stammes» den Tomahawk chop. Manche Fans erreichten durch ihr indianisches Erscheinungsbild und ihre Präsenz an Spielen des Clubs einen «Legenden»-Status: Der Afroamerikaner Zema Williams besuchte seit 1978 die Spiele der Washington Redskins in seinem auf die Vereinsfarben abgestimmten Indianerornat. Oft bewaffnet mit einem Tomahawk. Besonders sein Kopfschmuck aus Federn brachte ihm in den Sozialen Medien den Spitznamen «Chief Zee» ein. Er war eine der Ikonen, die «indianischen» Fanschmuck im amerikanischen Sport etablierten. Lägen nicht fast 200 Jahre zwischen Bodmer und Williams, hätte letzterer für ersteren Modell sitzen können. Bis kurz vor seinem Tod in 2016 besuchte er die Spiele der Redskins und galt als inoffizielles Maskottchen des American Football-Clubs. Sein «Stamm» unterstützte ihn im hohen Alter finanziell mit einer Crowdfunding-Kampagne, um seine lebenslange Treue zu den Redskins zu entgelten. Statt einem Pferd kauften sie ihm einen Scooter, sodass er weiterhin am «Stammesleben» teilnehmen konnte.

Während seine «Indianer» hinter ihm standen, war Williams zeit seines Lebens Kritik aus der Native American-Blogosphäre ausgesetzt. Seine Verwendung des als heilig geltenden Federkopfschmucks im Kontext des Sports sei eine Beleidigung und habe zur Verfestigung indianischer Stereotypen in der Gesellschaft beigetragen. Besonders als Mann afroamerikanischer Herkunft sollte er den Schmerz nachvollziehen können, den Stereotype auslösen könnten, sagten die Blogger. «Chief Zee» zeigte sich in einem inoffiziellen Gespräch mit dem Journalisten Mike Freeman gänzlich unbeeindruckt von der Kritik gegen sich selbst und den Namen seines «Stamms»:

«You’re a fool. It’s meant to honor Indians»

sagte er, wandte sich ab und ritt auf seinem Scooter in den Sonnenuntergang.

«Chief Zee» an «Stammesfeierlichkeiten» der «Skins Nation»

«Chief Zee» in seinem Todesjahr, Bild von Keith Allison

«Chief Zee» in seinem Todesjahr, Bild von Keith Allison

Ist «Chief Zee» ein Indianer Bodmers?, Handkolorierter Kupferstich aus der Sonderausstellung des © NONAM Zürich

Ist «Chief Zee» ein Indianer Bodmers?, Handkolorierter Kupferstich aus der Sonderausstellung des © NONAM Zürich

Stadion-Indianer – Eine «dying breed»?

Nach Dekaden des Konflikts um indianische Stereotypen im amerikanischen Profisport bahnte sich letztes Jahr eine unerwartete Wende an. Der Mord an George Floyd, der ein weiteres afroamerikanisches Opfer von Polizeigewalt wurde, trat im Mai 2020 eine Lawine des Widerstands los. Ein verschleppter gesellschaftlicher Konflikt entlud sich in Massendemonstrationen, dem Sturz von Denkmälern und der Besetzung ganzer Stadtviertel. Auch vor den Stadien, der Heimat der «Fan-Indianer», machte die Black Lives Matter-Bewegung nicht halt.

Die Bekämpfung des strukturellen Rassismus traf die widerspenstigen Sport-Clubs dort, wo es sie am meisten schmerzte – bei den Finanzen. Nachdem die grossen Sponsoren der Washington Redskins im Juli 2020, wegen massivem Druck ihrer Investoren, die Geschäftsbeziehungen mit dem NFL-Team beendet hatten, war die «Skins Nation» zum Handeln gezwungen. Es ging nicht mehr nur um das eigene Image, sondern buchstäblich ums Überleben des Clubs. Noch im selben Monat trat der vorübergehende Platzhalter Washington Football Team an die Stelle des geliebten «Stammesnamens»; das Indianerprofil auf dem Logo machte Platz für ein schlichtes «W» und neue Trikots wurden in Windeseile ausgegeben. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch bei anderen kritisierten Sport-Clubs.

Logo-Transformation der © Washington Redskins und © Cleveland Indians

Logo-Transformation der © Washington Redskins und © Cleveland Indians

Es scheint als könnten die «Indianerstämme» im Stadion bald der Vergangenheit angehören. Sie sind eine «dying breed», die sich dennoch nicht unterkriegen lässt, wie die widerspenstige Fan-Kultur und der erneute Einmarsch der Kansas City Chiefs zum Tomahak chop am Superbowl 2021 beweisen. In gewisser Weise verbirgt sich darin auch eine von schwarzem Humor gezeichnete Ironie. Wie einst die Indianervölker Nordamerikas, legen nun die «Stadion-Indianer» erst durch massiven Druck von aussen ihre «traditionelle» Kleidung ab – das Ende eines Kampfes, das Ende einer Fan-Kultur.

Hingegen ist der Kampf der Native Americans noch lange nicht vorbei. Am Ende dieser Geschichte möchte ich ihnen das Wort geben:

– The End –

Danksagung

- An Valentina Berchtold, meine Tandem-Partnerin

- An Monika Egli, stv. Museumsleiterin des NONAM Zürich

- An Hildegard Keller, Leiterin des Kolloquiums «Multimedia–Storytelling» am Deutschen Seminar der UZH

- An Joel Silver, Director of the Lilly Library, Bloomington, IN

- An meine Kollegen und Kolleginnen für ihre Teilnahme an meiner Umfrage

Bibliographie

– Quellen –

- Staden, Hans: Warhaftige Historia: Zwei Reisen nach Brasilien (1548‐1555) = Historia de duas viagens ao Brasil. Kritische Ausgabe Franz Obermeier; Übertragung ins heutige Deutsch, Joachim Tiemann; Traducao ao portugues, Guiomar Carvalho Franco. Sao Paulo / Kiel 2007.

– Sekundärliteratur –

- Bernstein, Dan: Redskins name change timeline: How Daniel Snyder's «NEVER» gave way to Washington Football Team, in: Sporting News, 26.11.2020 [Stand: 13.06.2021].

- Dömer, Nik: Super Bowl. Schweiz im NFL-Rausch. Warum die Argovia Pirates erst langfristig vom Hype profitieren werden, in: Aargauer Zeitung, 06.02.2021 [Stand: 13.06.2021].

- Freeman, Mike: Death of Washington’s Chief Zee Offers Chance for NFL to Correct Long-Held Wrong, in: Bleacher Report, 22.06.2016 [Stand: 13.06.2021].

- Grose, Justin P.: Time to Bury the Tomahawk Chop. An Attempt to Reconcile the Differing Viewpoints of Native Americans and Sports Fans, in: American Indian Law Review 35, 2, Norman 2010/11, S. 695-728.

- Hollingsworth, Heather / Salter, Jim: KC Fans Under Closer Scrutiny for Chants, Tomahawk chops, 30.01.2020 [Stand: 13.06.2021].

- Horstkötter, Jan: Mit 75 Jahren verstorben. Washington Redskins trauern um Edelfan Chief Zee, in: ran, 20.07.2016 [Stand: 13.06.2021].

- Isernhagen, Karin / Bodmer, Karl / Schierle, Sonja / Bolz, Peter/ Isernhagen, Hartwig / Nordamerika Native Museum: Karl Bodmer. 1809‐1893. A Swiss Artist in America, Zürich 2009.

- Janela, Mike: Kansas City Chiefs fans reclaim record for loudest crowd roar at sports stadium, 2014 [Stand: 13.06.2021].

- Mc Cluney, Eugene B.: Lacrosse. The Combat of the Spirit, in: American Indian Quarterly 1, 1, 1974, S. 34-42 [Stand: 13.06.2021].

- NONAM / Stadt Zürich: Pressetext zur Ausstellung «Karl Bodmer – Ein Schweizer Künstler in Amerika», 06.02.2009 (PDF) [Stand: 13.06.2021].

- Rice, Brian: Beyond Competition. An Indigenous Perspective on Organized Sport, in: Journal of Sport History 46, 2, 2019 [Stand: 13.06.2021].

- USA Today Sports: Redskins Superfan. Unofficial Mascot Chief Zee Dies, 19.07.2016 [Stand: 13.06.2021].

– Lexika –

- Karl Bodmer, in: Historisches Lexikon der Schweiz und The Oxford Dictionary of American Art and Artists, Online Edition 2018 [Stand: 13.06.2021].

- Kriegstanz/Waffentanz, in: Duden Online und Meyers grosses Konversations-Lexikon 20, Leipzig 1909, S. 294f. [Stand: 13.06.2021].

– Filme –

- Waffentänze, in: The JVC Video Anthology of World Music and Dance 27: The Americas I. North American Indians and Inuit (Eskimos). Directed by Nakagawa Kunihiko and Ichihashi Yuji. Multicultural Media, 1989 [Stand: 13.06.2021].

– Bilder-Credits –

Listed in order of appearance:

- Titelbild 1 – «Native American in Ink» by wsilver is licensed under CC BY 2.0 [Stand: 13.06.2021].

- Hintergrundbilder 1-2; Photos by Boston Public Library on Unsplash, ed. by Philipp Schumann [Stand: 13.06.2021].

- Karl Bodmer, Picture published in G. Schéfer (ed.), Galerie contemporaine, littéraire, artistique (1877), OCLC 504207887., Public domain, via Wikimedia Commons [Stand: 13.06.2021].

- Bodmers Reise 1832-1834, Kartographiert von Tom Jonas (2012) auf Grundlage von Staples & Charles, Washington D.C., in: Price, Byron: Karl Bodmers America Revisited. Landscape Views Across Time, Norman 2013.

- Bodmers Indianer-Porträts (Mato-Tope et al.; wiederkehrend), Handkolorierte Kupferstiche aus der Sonderausstellung des © NONAM Zürich «Karl Bodmer – Ein Schweizer Künstler in Nordamerika», Fotos von Philipp Schumann.

- Tupinamba-Indianer, in: Staden, Hans: Wahrhaftige Historia, Courtesy by the Lilly Library, Indiana University.

- Umfrageergebnisse und Bildergalerie «unserer» Indianer © Philipp Schumann.

- Hintergrundbilder 3-6; Photos by Cayetano Gil; Jacob Fredrick; Mason Field; Anukrati Omar on Unsplash [Stand: 13.06.2021].

- Titelbild 2 – Progressive Field; «File:2016-10-06 Progressive Field before ALDS Game 1 between Cleveland and Boston.jpg» by Arturo Pardavila III from Hoboken, NJ, USA is licensed under CC BY 2.0 [Stand: 13.06.2021].

- Hintergrundbild 7; Lacrosseschläger im © NONAM Zürich, Foto von Philipp Schumann.

- Atlanta Braves-Fans «Chopping»; «Tomahawk chop» by Lorianne DiSabato is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 [Stand: 13.06.2021].

- FSU Seminoles-Fans «Chopping»; Picture by Cameron1902, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons [Stand: 13.06.2021].

- Amerikanische Profisport-Logos (wiederkehrend), © Washington Football Club (Washington Redskins), © Cleveland Indians, © Chicago Blackhawks, via Fair use [Stand: 13.06.2021].

- «Chief Zee» in seinem Todesjahr; Picture by Keith Allison from Hanover, MD, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons [Stand: 13.06.2021].

- «Chief Zee»-Social Media-Posts, © @ChrisThompson_4, Twitter, © @tad_dc, Instagram, via Fair use [Stand: 13.06.2021].

- Hintergrundbilder 8-9, Photos by Andrew James; Ali Kazal on Unsplash [Stand: 13.06.2021].