Hans Staden bei den Kannibalen

Eine Geschichte

A Junesche been ermi vramme!

Sonderbare Worte, die Hans Staden da sprach. Soeben hatte er ein Dorf des brasilianischen Stammes der Tupinambà betreten. Die Menschen waren ausser sich. Sie jubelten ihm zu, aber für Staden gab es nichts zu feiern. Obwohl er nur ein einfacher Kanonier war, verstand er genau, was er sagen musste:

Ich, Eure Essensspeise, komme!

Hans Staden musste wohl glauben, dass das seine letzten Worte sein würden. Soweit kam es aber nicht. Nach monatelanger Gefangenschaft erlangte Staden die Freiheit. Er konnte nach Europa zurückkehren und seine Erinnerungen niederschreiben; die Wahrhaftige Historia (1557) wurde gedruckt.

Das Werk erzählte Stadens persönliche Geschichte, stellte jedoch auch das in Europa unbekannte Brasilien vor. Die „Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschfresser Leuthe“ tauchten schon im Untertitel des Buches auf. Dementsprechend nahm der Kannibalismus eine, vielleicht sogar die zentrale Rolle im Werk ein. Aber wie erging es Staden genau? Wie erlebten nicht nur er, sondern auch die europäischen Leserinnen und Leser die kannibalischen Tupinambà-Indianer?

Hinweise dazu finden sich in zahlreichen Textstellen. Doch nichts prägt die Vorstellung so sehr wie die Holzschnitte in Stadens Bericht. Im zweiten Teil des Buches nahm der Kanonier zudem eine ganz andere Perspektive ein. Er profilierte sich als Entdecker und beschrieb einheimische Tiere, Pflanzen, Riten, als auch den Kannibalismus. Sein Werk wurde zu einem Bestseller.

Das lockte auch Raubdrucker an. Sie konnten zwar den Text kopieren, mussten jedoch eigene Holzschnitte verwenden. Auch der Künstler Theodor De Bry setzte in seiner Neuauflage der Geschichte auf eigene Kupferstiche. All das sorgte dafür, dass Imaginationen zu Kannibalismus auf verschiedene Weisen verändert und reproduziert wurden. Doch wie sahen diese genau aus? Und wie entwickelten sie sich? Schliesslich gab es Vorstellungen von Kannibalismus schon vor Stadens Wahrhaftige Historia.

Nach der Wiederentdeckung Amerikas im Jahr 1492 dauerte es nicht lange, bis die Europäer von den Kannibalen hörten. Der Begriff kam durch die Verbreitung von Kolumbus‘ Reiseliteratur in Umlauf. Darin waren die caribales oder canibales aber Fantasiewesen. Kolumbus konnte sie nicht selbst sehen, sondern hörte nur von ihnen. Sie hätten Hundegesichter mit nur einem Auge. Diese Vorstellung hielt sich aber nicht lange.

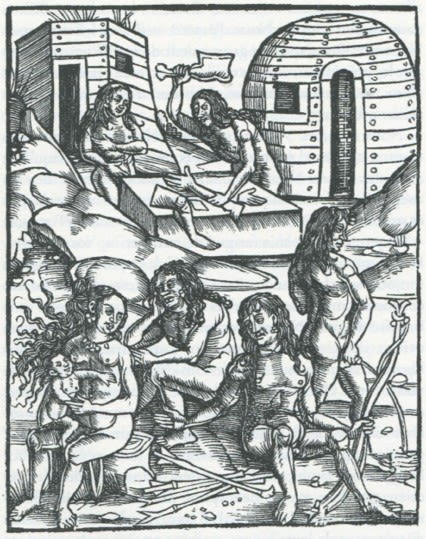

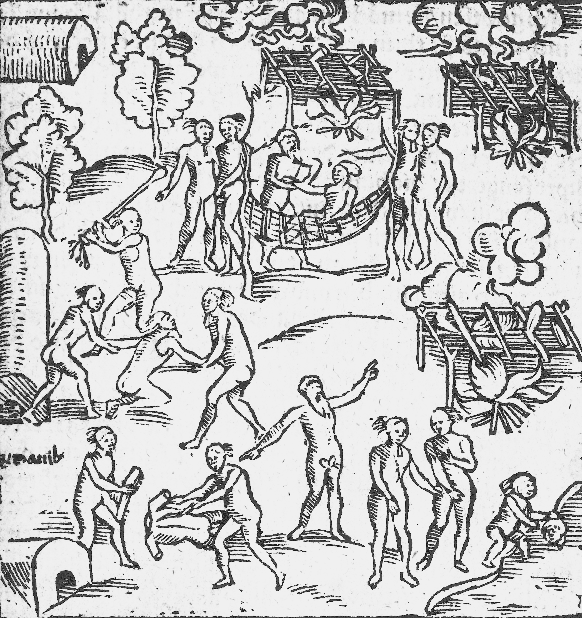

Beschreibungen der Ureinwohner gab es schon wenige Jahre später. Amerigo Vespuccis Mundus Novus (1503) lieferte nicht nur einen Augenzeugenbericht, sondern mehrere authentische Bilder. Das Werk wurde zum Bestseller. Ausserdem warben passende Flugblätter für Vespuccis Entdeckungsreise. Spätestens mit seinem Zweitwerk Quattuor Navigationes festigte sich das Bild vom Kannibalen.

Er war nicht länger ein Fantasiewesen, sondern ein Mensch, der in der Neuen Welt lebte. Und in ebendieser Welt fand Staden seine grössten Abenteuer. Für die folgende Wiedergabe der Geschehnisse ist stets zu beachten, dass Staden sein Buch erst nach seiner Rückkehr schrieb und seine Schilderungen mit Vorsicht zu geniessen sind.

Abb. 3

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 6

Nach monatelanger Reise wurde Staden auf einem Waldweg überrascht und gefangengenommen. Tupinambà-Indianer verschleppten ihn in ihr Dorf und wollten ihn „Kawewi pepicke“ töten. Dafür hätten sie spezielle Mixturen getrunken und Staden verspeist.

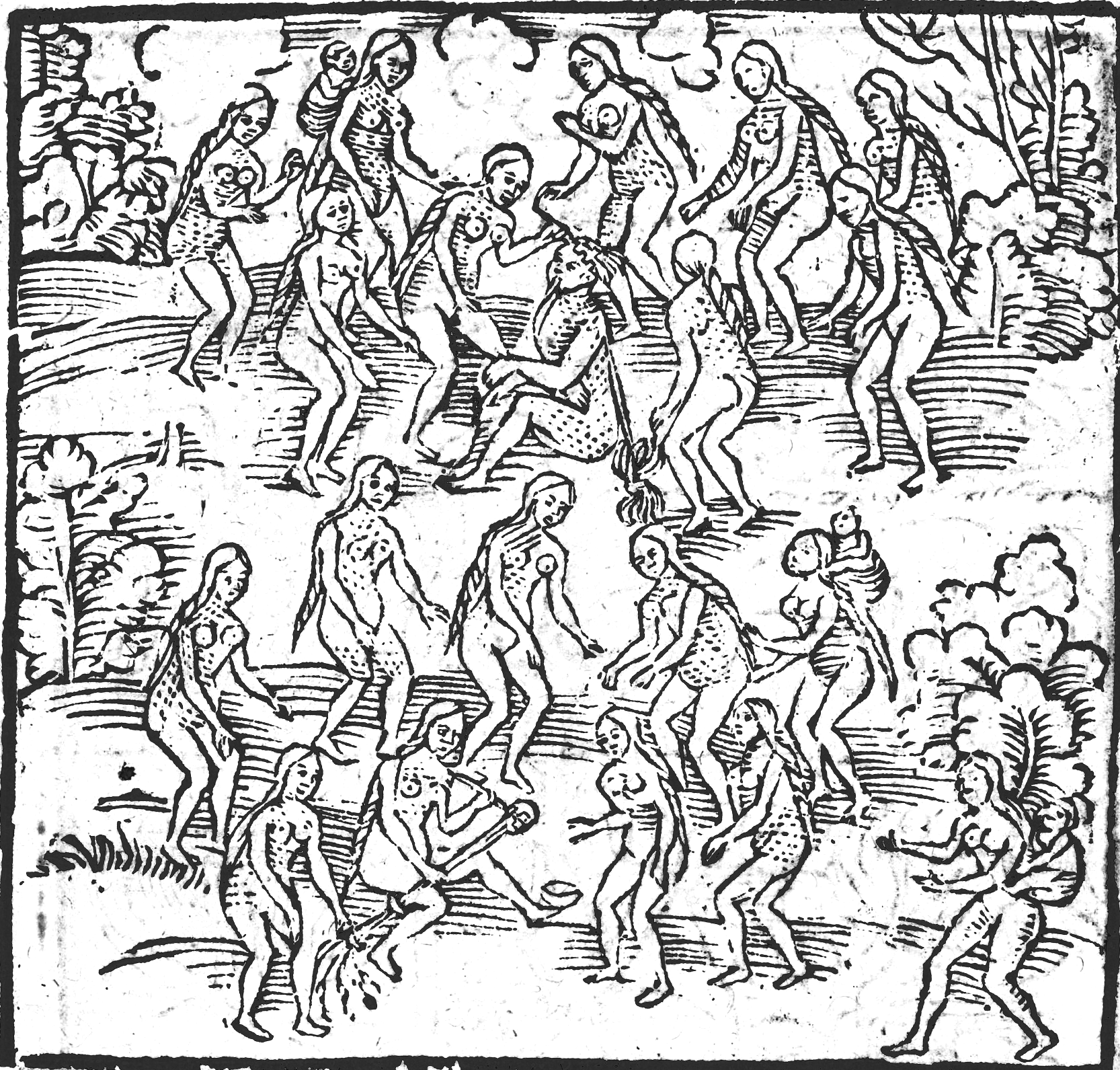

„A Junesche been ermi vramme!“ Es war fast soweit. Die Männer gingen in ihre Hütten, während die Frauen um Staden tanzten und sangen. Sie zogen an seinem Bart und schlugen ihn. Dann bedrohten sie ihn. Eine halbe Stunde lang hörte Staden ihnen zu. Er litt nicht nur körperlich, sondern auch seelisch.

Staden schien vorerst Glück zu haben. Er wurde nicht sofort getötet. Die Tupinambà begannen aber an Stadens Herkunft zu zweifeln. War er Portugiese oder Franzose? Feind oder Freund? Nur vier Meilen vom Dorf entfernt wohnte ein Franzose. Sie liessen ihn zur Beurteilung kommen, aber der Europäer war ihm so feindlich gesinnt wie die Tupinambà und sagte dem Stamm, dass sie Staden essen sollten.

Die Tupinambà töteten Staden jedoch nicht sofort. Sie verschleppten ihn in ein anderes Dorf, wo ihr König residierte. Vor den Hütten standen aufgespiesste Köpfe von Einheimischen und Europäern. Staden verspürte gewaltige Angst und gab alle Hoffnung auf.

Schliesslich konnte sich Staden durch einen glücklichen Zufall und List retten. Der König und zahlreiche seiner Gefolgsleute wurden krank, viele starben und Staden gelang es, sich als Heiler zu profilieren oder, je nach Sichtweise, zu inszenieren. Er erklärte die Todesfälle mit der Rache Gottes. In seiner Verzweiflung versicherte der König, dass Staden nicht gegessen würde, sollte er die Krankheit heilen können. Und tatsächlich: Der König wurde gesund, Staden verschont.

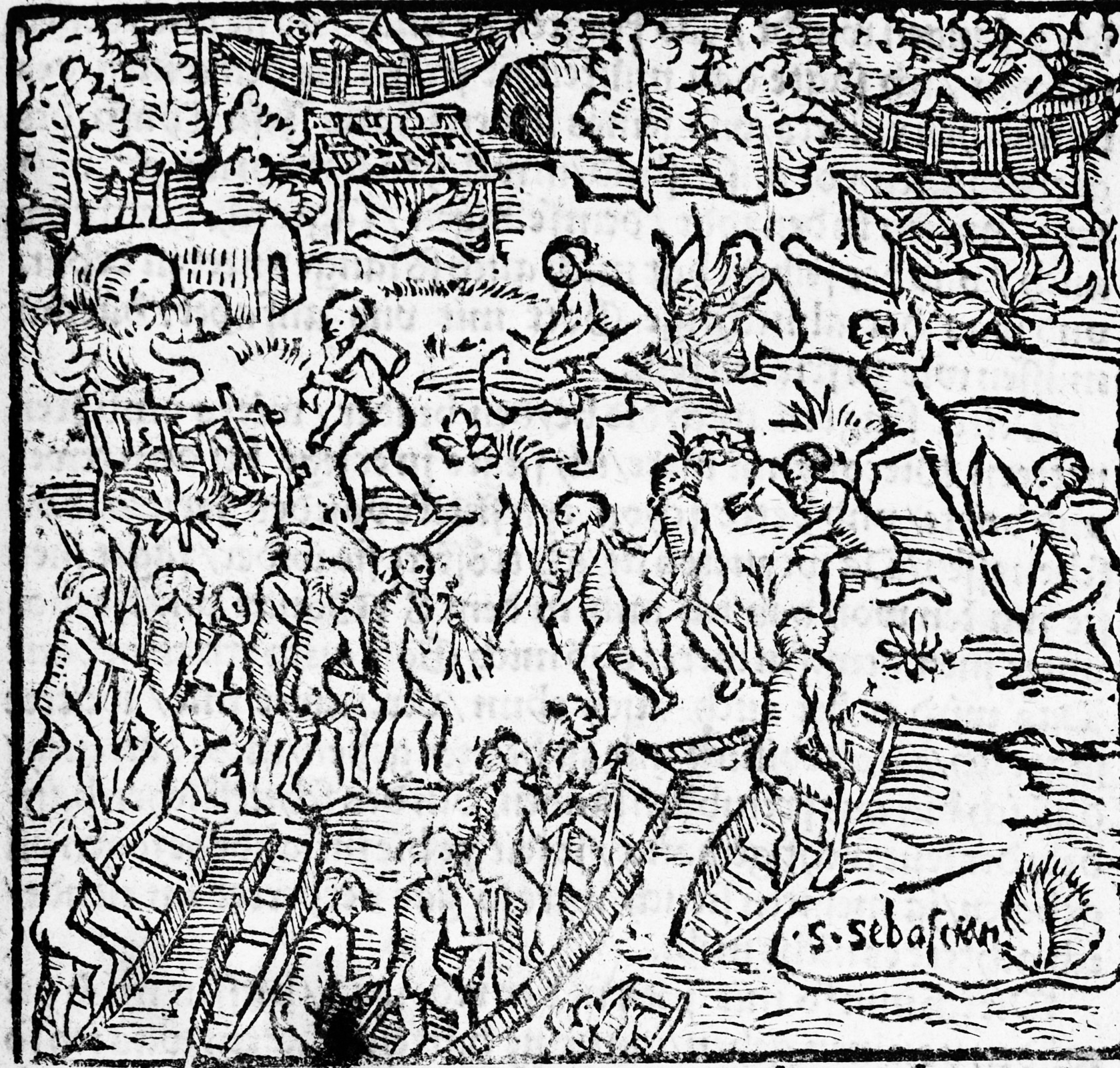

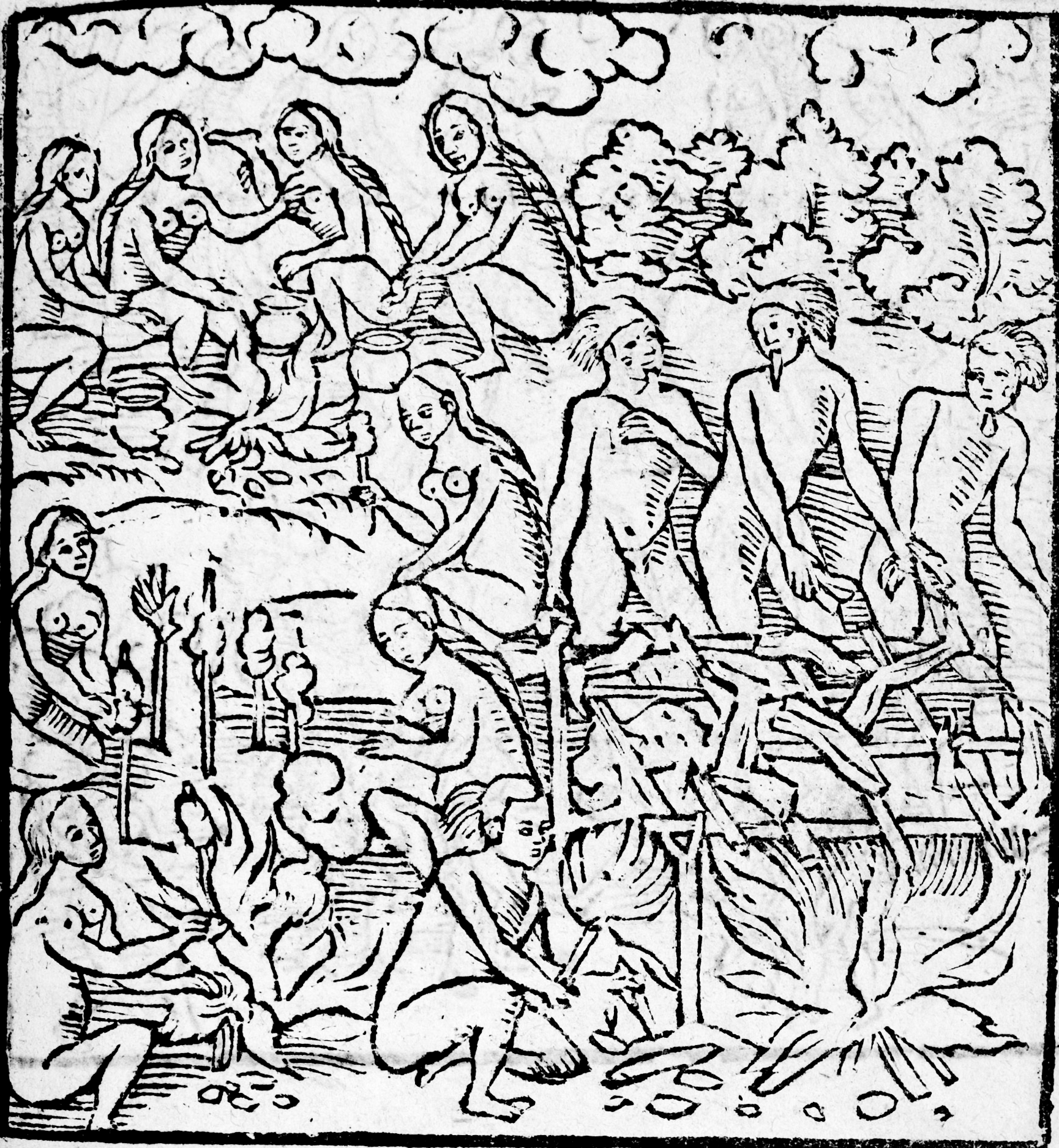

Schon bald sollte es ein Fest geben, an dem die Tupinambà einen gefangenen Sklaven opfern wollten. Ein Holzschnitt begleitet Stadens Schilderungen und vereint drei Szenen.

Das obere Bildregister zeigt Staden, der den Kranken zu pflegen versucht. Die Tupinambà scheinen ungeduldig. In der linken Bildpartie ziehen sie den Sklaven vor eine Hütte. Einer der Eingeborenen darf ihn töten, nach Stadens Darstellung eine Ehre. Staden selbst ist nicht abgebildet und kommt erst im letzten Bildregister wieder vor. Er versucht zu verhindern, dass der Getötete gegessen wird. Aber die Tupinambà trennen die Überreste des Kopfes ab, entnehmen die Innereien und legen den Körper über das Feuer.

Dieser Holzschnitt wirkt mehr wie eine bewegte Szene. Im unteren Bildregister schwimmen bemannte Kanus, am Strand stehen die Gefangengen in einer Reihe. Sie führt zu zwei Einheimischen, die mit Keulen sowie Pfeil und Bogen bereitstehen. Im Zentrum werden die Leichname für das Feuer vorbereitet.

Staden sagte dem König, dass kein Tier seine Artgenossen essen würde. Der König entgegnete ihm lediglich, dass er ein Jaguar sei. Zwei verschiedene Perspektiven trafen aufeinander. In der christlichen Welt des 16. Jahrhunderts war ein König stets von Gott erwählt, dieser hier schien aber ein Tier sein. Wie die Tupinambà dies selbst beurteilt hätten?

Abb. 8

Abb. 8

Kannibalen vermochten die Leser des 16. Jahrhunderts zu faszinieren. Stadens Blickwinkel war und blieb einzigartig. Im zweiten Teil des Buches erzählte er nicht länger seine persönliche Geschichte, sondern zeigte einheimische Tiere und Pflanzen, schilderte Häuser sowie Palisaden und ging auf die Kultur ein. Dazu gehörten auch die Kochgewohnheiten des Stammes. Kannibalismus zählte Staden aber nicht dazu. Dieser bekam nämlich zwei eigene Kapitel. Im einen wollte er den Grund für Kannibalismus erläutern.

Die Tupinambà assen ihre Feinde nicht aus Hunger, sondern aus Feindseligkeit. Staden zitierte die Worte, die er auf den Schlachtfeldern gehört haben könnte:

Yande soo / sche mocken Sera / Quora Ossorime Rire.

Dein fleysch sol heutiges tages ehe die Sonne unter gehet / mein gebrates sein.

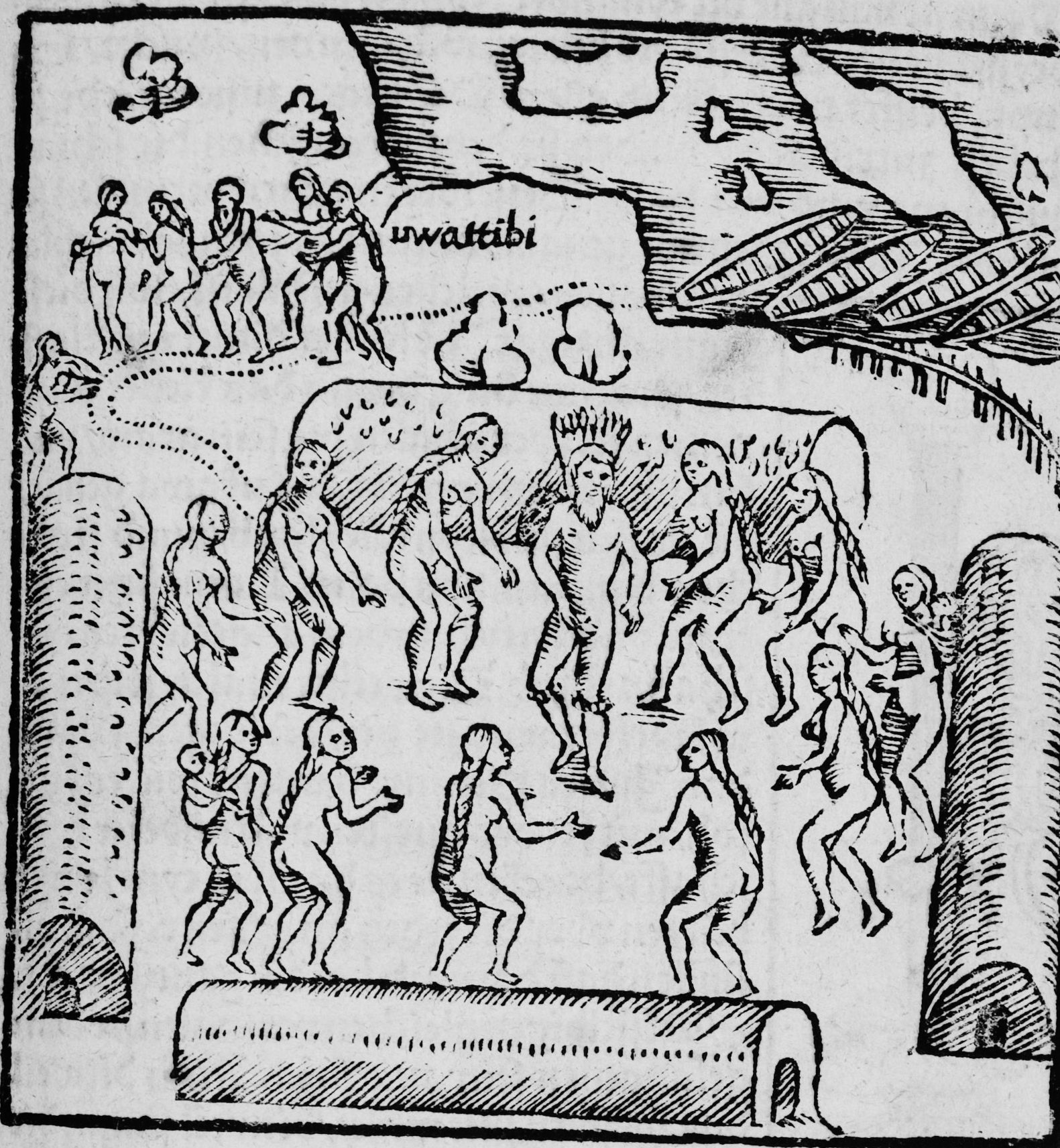

Das Ritual schilderte Staden detailreich: Wenn die Tupinambà einen Gefangenen heimbrachten, wurde dieser zuerst von den Frauen und Kindern geschlagen. Danach rasierten sie ihm die Augenbrauen und dekorierten ihn. Währenddessen war er gefesselt und wurde von einer Frau bewacht, die alles mit ihm anstellen durfte. Wäre sie schwanger geworden, hätte der Stamm das Kind aufgezogen. Staden schloss nicht aus, dass diese Kinder manchmal auch gegessen wurden.

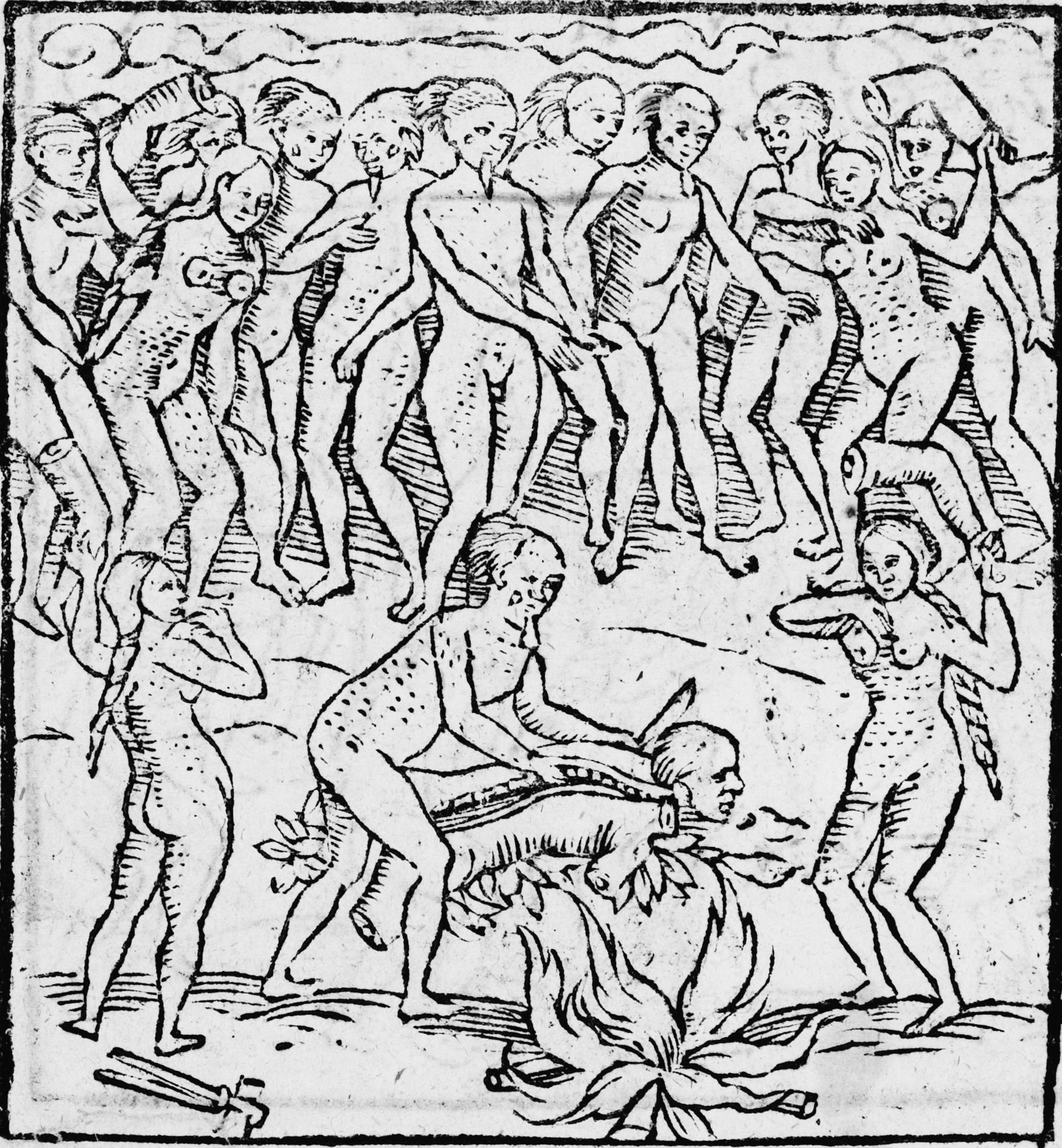

Vor dem Fest mussten verschiedenste Vorbereitungen getroffen werden. Die Tupinambà kreierten Töpfe, schmückten ihren Schläger und mischten spezielle Getränke. Zudem bemalten sie den Gefangenen und tranken sogar mit ihm.

Am nächsten Tag folgte ein langes Ritual, bei dem der Gefangene einmal mehr gedemütigt wurde. Dann wählte der König einen Stammesangehörigen, der den Gefangenen mit einem Schlag auf den Hinterkopf töten durfte.

Gleich darauf begannen die Frauen mit der Vorbereitung des Leichnams. Ein Mann trennte die einzelnen Glieder ab und verteilte sie. Die Frauen schnappten sich Arme sowie Beine und tanzten um die Hütten. Zum Schluss folgte das eigentliche Festessen. Staden beteuerte, dass er bei diesem Ritual wirklich dabei gewesen sei und alles mit eigenen Augen gesehen hätte. Doch kann man ihm uneingeschränkt Glauben schenken?

Abb. 9

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 14

Hans Stadens Bestseller wurde mehrfach neu aufgelegt. Der Stoff lockte auch den Verleger und Kupferstecher Theodor De Bry (1528-1598) an. Er ergänzte das Werk um zahlreiche Bilder. Ein Kupferstich sticht besonders hervor.

Gliedmassen über dem Feuer, rundherum Eingeborene, die feiern. Das Kannibalismus-Ritual bildet den Fokus und die Darstellung ist wesentlich plastischer als im Erstdruck.

Kannibalismus wurde längst nicht immer so dargestellt wie bei De Bry. Manchmal wirken die Bilder äusserst sonderbar:

Abb. 10

Abb. 10

Dieser Holzschnitt stammt aus dem Frankfurter Druck 1557. Der sitzende Mann mit dem langen Bart ähnelt Staden. Auch die nackten Menschen kommen der Darstellung im Original sehr nahe. Der Schlächter trägt aber typisch orientalische oder nordafrikanische Kleidung. Auch seine Waffe passt nicht in das Repertoire der Tupinambà. Kein Wunder! Der Holzschnitt wurde schon 1518 für Ludovico de Varthemas Oriental- und Afrika-Reise angefertigt. Da es sich um einen Raubdruck handelt, sahen die Leserinnen und Leser Bilder, die teilweise gar nicht zur Geschichte passten. Für die Raubdrucker könnte er eine einfache Möglichkeit geboten haben, Stadens Geschichte mit Bildern zu schmücken.

Stadens Erfahrungen und sein ethnologischer Bericht sind beeindruckend. Viele Forscher fragten sich aber, wie viel Wahrheitsgehalt tatsächlich in der Wahrhaftigen Historia steckt und ob den Schilderungen zu trauen ist. Dabei stand die Frage im Fokus, ob Kannibalismus bei den Ureinwohnern Amerikas wirklich verbreitet war.

Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Obwohl Skepsis gegenüber Stadens Bericht angebracht ist, hat mich ein Kleidungsstück doch ganz besonders angesprochen. Ich sah es im Nordamerika Native Museum (NONAM) in Zürich.

Abb. 21

Abb. 21

Die Gesichter auf dem Stoff ähneln Totenköpfen. Wie ich von der Leitung des NONAM erfahren habe, wird das Gewand mit dem Kwakwaka'wakw Begriff «Hamat'sa» (Kannibalentanz) bezeichnet, weil es in einem Ritual namens «cannibal dance» verwendet wurde. Dies erinnerte mich sofort an Staden und seine Erlebnisse, die Gedanken gingen mit mir durch. Aber das ist wohl kein Wunder nach dem Schreiben dieser Story. Wir sehen, was wir zu erwarten sehen.

Quellen:

Dise figur anzaigt uns das volck [...], ca. 1503. Online

Diß büchlin saget Wie die zwen durchlüchtigsten herren her Fernandus K. zu Castilien unnd herr Emanuel K. zu Portugal haben das weyte mör ersüchet [...], Strassburg 1509.

Habler, Konrad (Hg.): Der deutsche Kolumbus-Brief [1497] in Facsimile-Druck, Strassburg 1900. Online

Münster, Sebastian: Cosmographia. Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Münsterum [...], Basel 1544.

Staden, Hans: Warhaftig Historia vnd beschreibung eyner Landtschafft der Wilden/ Nacketen/ Grimmigen Menschfresser, Marburg 1557. Online

Sekundärliteratur:

Austilat, Andreas: Bei den nackten Menschenfressern, in: Der Tagesspiegel, 07.10.2013. Online

Boâs, Luciana Villas: The Anatomy of Cannibalism. Religious Vocabulary and Ethnographic Writing in the Sixteenth Century, in: Studies in Travel Writing 12, 2008, S. 7-27.

Brauns, Bastian: „Sofort ziehen sie den Toten übers Feuer“, in: ZEIT Geschichte, 15.02.2011. Online

Gareis, Iris: Tasty White Men. Cannibals, Bons Sauvages, and Tasty White Men. Models of Alterity in the Encounter of South American Tupi and European, in: The Medieval History Journal 5, 2002, S. 247-266.

Harbsmeier, Michael/Whitehead, Neil L.: Hans Staden’s True Historiy. An Account of Cannibal Activity, Durham 2008.

Kraft, Stephan: Art. Staden Hans. In: Verfasser-Datenbank. Berlin/Boston 2012. Online

Levy, Philipp: Man-Eating and Menace on Richard Hore’s Expidition to America, in: Atlantic Studies 2, 2005, S.129-151.

Post, Franz-Joseph: Ritueller Kannibalismus in Übersee – europäischer Mythos?, in: Thomas Beck/Horst Gründer et. al. (Hgg): Überseegeschichte. Beiträge der jüngsten Forschung, Stuttgart 1999, S. 76-86.

Obermaier, Franz: Bilder von Kannibalen, Kannibalismus im Bild. Brasilianische Indios in Bildern und Texten des 16. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 38, 2001, S. 49-72.

Obermeier, Franz: Die Rezeption von Hans Stadens „Wahrhaftige Historia“ und ihre Ikonogra-phie, in: Martius-Staden-Jahrbuch 47/48, 1999/2000, S. 133–151.

Obermeier, Franz (Hg.): Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555) = His-tória de duas viagens ao Brasil, Kiel 2007.

Abbildungen:

Abb. 1 (Hintergrund): Foto von Gabriel Fässler eines ausgestellten Kleidungsstückes im Nordamerika Native Museum (NONAM).

Abb. 2 (Hintergrund): Bild von Katherine Kromberg auf Unsplash.

Abb. 3: Dise figur anzaigt uns das volck und insel die gefunden ist [...], ca. 1503. Online

Abb. 4: Eigener Zuschnitt von Abb. 3.

Abb. 5: Eigener Zuschnitt von Abb. 3.

Abb. 6: Diß büchlin saget Wie die zwen durchlüchtigsten herren her Fernandus K. zu Castilien unnd herr Emanuel K. zu Portugal haben das weyte mör ersüchet [...], Straßburg 1509.

Abb. 7-13: Staden, Hans: Warhaftig Historia vnd beschreibung eyner Landtschafft der Wilden/ Nacketen/ Grimmigen Menschfresser, Marburg, 1557. Bereitgestellt von der Lilly Library der Indiana University in Bloomington, IN.

Abb. 14: Bild von Leonard de Selva auf Bridgeman Images. Bearbeitung durch Gabriel Fässler.

Abb. 15: Foto von Gabriel Fässler der Frankfurter Ausgabe (1557) in der Zentralbibliothek Zürich.

Abb. 16: Foto von Gabriel Fässler eines ausgestellten Kleidungsstückes im Nordamerika Native Museum (NONAM).

Herzlichen Dank an Joel Silver, den Direktor der Lilly Library in Bloomington, für die Bereitstellung der Wahrhaftigen Historia, und an Dr. Heidrun Löb, Leitende Kuratorin, und Monika Egli, stellvertretende Leiterin des NONAM der Stadt Zürich, für ihre Unterstützung und die Informationen zum Hamatsa-Gewand.