Hadlaub am Zürichberg

Eine Stadtwanderung

Sommerliche Nachmittage auf dem Zürichberg

Tabea Wolf

Die kleine Seilbahn Rigiblick kenne ich gut aus meiner Schulzeit im Gymnasium.

Im Sommer nutzten meine Schulfreunde und ich manch eine doppelstündige Mittagspause oder freie Nachmittage, um bis zur Bergstation Rigiblick zu fahren und dort auf einer Bank zu picknicken, zu lernen oder einfach über Gott und die Welt zu quatschen.

Ich erinnere mich noch an einen sommerlichen Nachmittag, als ich mit zwei Freunden im Migros bei der Talstation Proviant für unser Picknick eingekauft habe – Krustenkranz, Salami, Käse, und das Beste: Chriesi!

Oben beim Rigiblick haben wir dann unser Essen genossen, aber auch die wunderschöne Aussicht auf die Berge und auf Zürich. Während sich der Himmel allmählich in ein Farbenwunder verwandelte, machten wir ein Kirschstein-Wettspucken. Unsere Zungen und Lippen verfärbten sich so dunkelviolett wie der Himmel.

Heute bin ich aber nicht für ein Kirschstein-Wettspucken hier. Zum ersten Mal fahre ich mit der Seilbahn Rigiblick nicht bis ganz nach oben zur Bergstation Rigiblick, sondern steige bei der Mittelstation aus.

Von der Bahn sieht man auf die Hadlaubstrasse. In der warmen Nachmittagssonne sieht es nach einem friedlichen Wohnquartier aus. Einige Bäume können den Frühling kaum erwarten und blühen bereits in einem saftigem Grün, während andere noch zu schlummern scheinen.

Obwohl ich hier schon öfters mit dieser Seilbahn hochgefahren bin und wahrscheinlich auch schon auf diese Strasse geblickt habe, so habe ich die Strasse nie bewusst wahrgenommen. Auf Reisen wundere ich mich immer wieder darüber, wie unbekannt und fremd Orte für mich sind, während sich andere Menschen dort zuhause fühlen.

Was bedeutet die Hadlaubstrasse wohl für die Leute, die in diesen wunderschönen Häusern wohnen? Welche Erinnerungen verbinden Leute mit dieser Strasse?

Ich stelle mir vor, wie Kinder hier an sonnigen Nachmittagen Fahrradfahren gelernt, Verstecken gespielt oder Marienkäfer gesammelt haben. Wie jemand vielleicht hier seinen ersten Kuss bekommen hat. Wie vielleicht aber auch jemandem etwas Schreckliches widerfahren ist und deshalb die Strasse gemieden wird. Wie die herrische Katze sich als König des Reviers fühlt und schaut, dass alles beim Rechten bleibt. Wie andere Literaturbegeisterte diesen Ort aufgesucht haben, weil die Strasse nach dem Zürcher Minnesänger Johannes Hadlaub benannt ist.

Noch vor einem Monat hat mir die Hadlaubstrasse nichts gesagt. Dass ich diese einmal mit meinem Germanistikstudium in Verbindung bringen würde, hätte ich nicht gedacht.

Doch nun habe auch ich eine Geschichte, die ich mit dieser Strasse verbinden kann; eine Geschichte von Minnesang und Spaziergängen an sommerlichen Nachmittagen in Zürich.

Wie wir uns kennenlernten

Isabelle Balmer

Das erste Mal sind wir uns im Taxi begegnet und ich wusste nicht, was ich vor mir hatte. Sie war lang, schlank und stumm. Ich spreche von keiner schönen Dame, wie sie der Minnesänger Johannes Hadlaub um 1300 vielleicht besungen hätte, sondern von gleichnamigen Strasse am Zürichberg. Wie so viele Zufallsbegegnungen schreibt auch diese an einer Geschichte, die gleichermassen Kennenlernen und Vergessen ist.

Es war 2016 und Winter. Ich war erst vor ein paar Wochen in eine WG in Zürich Oerlikon gezogen, schrieb an meiner ersten Seminararbeit überhaupt und über Thomas Bernhards "Beton" und arbeitete im Orell Füssli am Bellevue hinter der Kasse. Zürich war ein blinder Fleck und begann erst an seinen Rändern für mich Konturen zu gewinnen. Ich merkte, dass in Oerlikon mittwochs und samstags Markt war, prägte mir die vielen Wege von mir an die Uni und in den Orell Füssli ein und kam vielleicht am meisten im Nachtleben rum. Was man mit zwanzig halt so macht.

Namen wie "Hadlaub" oder "Manesse" sagten mir schlicht nichts.

Wie der Grossteil erster Begegnungen war auch die unsrige dem Zufall verschuldet. Ich weiss noch, dass es in dieser Zeit des Winters war, wo es tagelang mehr grau als hell ist und die Sonne um 17.00 Uhr schon verschwunden ist. Ich weiss auch noch, dass ich an dem Tag zuerst Uni hatte und dann anschliessend in den Orell Füssli ans Bellevue fuhr, um noch für ein paar Stunden hinter der Kasse zu stehen. Feierabend war um 20.00 Uhr.

Doch anstatt wie sonst üblich die Kassen zu schliessen und abzurechnen, erreichte mich ein Anruf meiner Chefin. Irritiert, da diese eigentlich nicht mehr im Büro sein sollte, hob ich den Hörer ab. Sie war schon zuhause und hörbar in Aufregung. Der Grund: Heute Abend sollte unsere Buchhandlung einen Büchertisch im Theater Rigiblick organisieren. Doch der Einsatz war komplett vergessen gegangen. Und jetzt, um 20.00 Uhr, waren die meisten Angestellten schon zuhause - ausser mir, die die Kassen zu schliessen hatte.

Als sprang ich ein und am Bahnhof Stadelhofen eine halbe Stunde später, beladen mit Kisten voller Krimis, in ein Taxi Richtung Theater Rigiblick.

Natürlich hatte ich damals keine Ahnung, wo das Theater Rigiblick war. Ich war ja erst in Oerlikon und vielleicht an der Langstrasse rumgekommen. Aber ich erinnere mich gut an das Gespräch mit dem freundlichen Taxifahrer, der mich - die sichtbar aufgescheucht war - während der Fahrt mit den Namen vorbeiziehender Strassen beruhigte. So lernte ich beim Vorbeifahren die Hadlaubstrasse kennen. Die lange, schlanke, schöne mit Blick in die Weite. Vom Minnesänger hatte mir mein Taxifahrer nichts erzählt.

Es kreuzen sich zwei Zürcher Autoren

von Alina Mächler

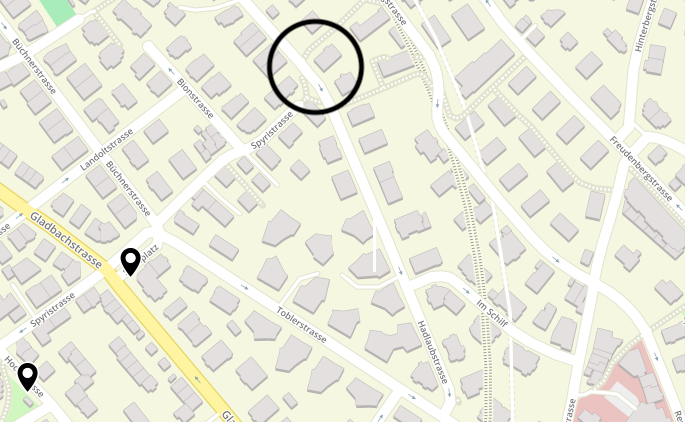

Nach ein paar kurzen Gehminuten in die ruhige Hadlaubstrasse hinein, ausgehend von der lärmigen Toblerstrasse, kreuzt sich der eingeschlagene Weg mit einem Kleineren. Es ist nicht die erste Kreuzung an dieser bewohnten Strasse, aber der Strassenname fällt einem direkt ins Auge. Vor allem wenn man sich auf die Suche nach Spuren des Zürcher Minnesängers begibt und einem ein weiterer Autorenname begegnet, und dann noch ein so berühmter. Die Spyristrasse erreicht die Hadlaubstrasse linkerhand in zwei separaten Wegen, von einem begrünten Dreieck gespalten. Ein paar Meter weiter der Hadlaubstrasse entlang verschwindet sie rechterhand unter einer verwunschenen Trauerbuche mit steil ansteigender Treppe und dem nun passenderen Namen Spyristeig.

Dass Zürich eine literarhistorische Grossstadt ist, war mir bewusst. Hier blickt man auf eine ebenso lange und fast lückenlose literarische Tradition zurück. Doch dass sich zwei Zürcher Autoren aus unterschiedlicher Zeit an einer Strassenkreuzung treffen, habe ich nicht erwartet und war daher um so begeisterter von meiner Entdeckung.

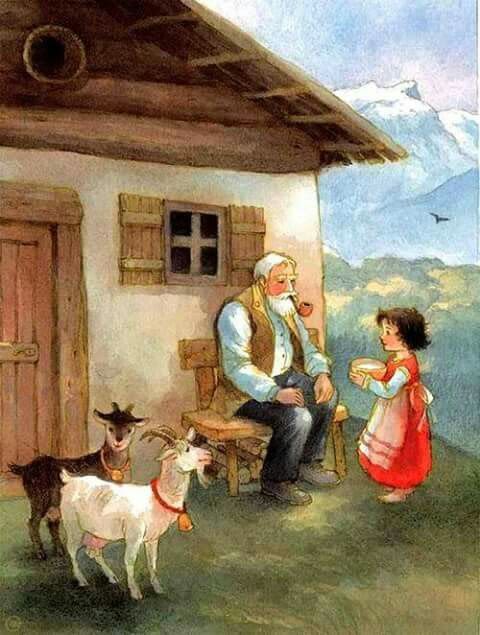

Johanna Spyri, gebürtige Heusser, geboren 1827 in der kleinen Landgemeinde auf dem Hirzel, war Tochter eines Arztes und einer Dichterin. Mit 25 heiratete sie den Juristen und Redakteur Bernhard Spyri und wurde mit seiner Wahl zum Stadtschreiber von Zürich selber zur Frau Stadtschreiberin, ermutigt ihre erste Erzählung «Ein Blatt auf Vronys Grab» herauszugeben. Berühmt wurde sie jedoch erst mit einer Kindererzählung: «Heidis Lehr- und Wanderjahre» sowie die Fortsetzung «Heidi kann brauchen, was es gelernt hat».

Die Geschichte des Schweizer Alpenmädchens und ihrem Grossvater, dem Alpöhi, wurde in über 50 Sprachen übersetzt und lässt somit weltweit Kinderherzen höher schlagen. Ich selbst habe meine Ausgabe von meiner Grossmutter geschenkt bekommen und hunderte Male als Kind gelesen. Mit der Zeichentrickserie hat sich eine Musik in mein Hirn gebrannt, die bei jeder Erwähnung des Namens heraus will:

Holaadiooooooooo

Holaadiooooooooo

Heidi, Heidi,

Deine Welt sind die Berge.

Heidi, Heidi,

Denn hier obent du zu Haus.

Dunkle Tannen,

Grüne Wiesen im Sonnenschein.

Heidi, Heidi,

Brauchst du zum Glücklichsein!

Holadiaho

Heidi, Heidi,

Komm nach Haus,

Find dein Glück,

Komm doch wieder zurück!

Dort in den hohen Bergen,

Lebt eine kleine Meid.

Gut Freund mit allen Tieren,

Ist glücklich alle Zeit.

Im Winter wie im Sommer auch,

Wenn all die Herden zieh'n.

Am Morgen und im Abendschein,

Wenn rot die Alpen glüh'n.

Doch dieses Werk spricht nicht wirklich für die Hinterlassenschaft von Johanna Spyri, ihre unbekannteren Werke sind die interessanteren. Sie schrieb als Kritikerin ihrer Zeit viele Bücher und Texte mit einem nichts beschönigenden Blick auf die Schweiz und auf die Lebensbedingungen der Menschen während der frühen Industrialisierung. Besonders das Schicksal der Kinder und jungen Frauen waren Thema in ihren Texten und sind deshalb nicht nur von literarischem, sondern auch sozialgeschichtlichem Interesse. In ihrem ersten Buch «Ein Blatt auf Vronys Grab» geht es um eine Frau, die von ihrem alkoholsüchtigem Mann misshandelt wird und sich betend ihrem Schicksal fügt. Keines ihrer weiteren Werke war je wieder so dramatisch, auch wenn alle ihre Geschichten nichts beschönigten. Ihre Protagonisten kamen immer aus zerrütteten Familien und wurden später zu emotional angeschlagenen Erwachsenen. Laut Johanna Spyri hilft dabei nur beten. Sie versuchte, ihren Lesern ihre eigene Erfahrung mitzuteilen, wollte ihnen zeigen, was auf dieser Welt not tut. Schreibend wollte sie erziehen, und schreibend gelang es ihr schliesslich auch, ihre eigenen Nöte zu überwinden und als Frau im 19. Jahrhundert weltberühmt zu werden.

Eine Strasse in der Stadt Zürich trägt also den Namen dieser erstaunlichen Frau und trifft an der Kreuzung auf den Namen eines anderen Schriftstellers, der Jahrhunderte vor Johanna Spyri gelebt hat. Johannes Hadlaub, der Minnesänger bürgerlicher Herkunft und Mitgestalter des Codex Manesse. Sein Portrait ist hier aus Wiederholungsvermeidung nur kurz gehalten. Von Hadlaub sind 53 Minnelieder überliefert, daneben hat er auch Ernte- und Herbstlieder sowie Leiche geschrieben. Dabei bricht er inhaltlich sowie strukturell mit seinen Gedichten immer mal wieder mit den Konventionen seiner Zeit.

Als Bürger der Stadt Zürich kaufte er sich im Jahr 1302 am Neumarkt ein Haus und an einem 16. März, belegt durch eine Stadturkunde, vor 1340 verstarb er in ebenjener Stadt, in der Johanna Spyri Jahrhunderte später Frau Stadtschreiberin wurde. Hadlaubs Gedichte stammen aus der Spätzeit des Minnesangs und haben sich durch die Zeit zu einem wichtigen Kulturgut der Stadt Zürich sowie der deutschen Mittelalter- Lyrik entwickelt, sodass Johannes Hadlaub 1988 eine eigene Briefmarke gewidmet worden ist, zu sehen ist darauf die zweiteilige Eingangsminiatur seiner Gedichte im Codex Manesse.

Zum Abschluss will ich noch auf den amüsanten Zufall aufmerksam machen, dass die beidem Autoren aus so unterschiedlicher Zeit den selben Namen tragen, in weiblicher und männlicher Form: Johanna und Johannes. Ein sehr alter, beliebter Name aus der Bibel. Das Bibellexikon ergründet folgende Bedeutung aus dem Hebräischen: Johanan ist im Alten Testament ein männlicher Personenname. Er ist im Hebräischen in zwei Varianten belegt: יוֹחָנָן jôḥānān und יְהוֹחָנָן jәhôḥānān. Im Neuen Testament begegnet der Name in der Gestalt Ιωαννης Iōannēs 'Johannes'.

Der Name bedeutet 'JHWH ist gnädig / barmherzig', 'JHWH hat sich als gnädig / barmherzig erwiesen'. Der Name Jochanan ist ein Satzname. Das Subjekt bildet das theophore Element יֹו jô, das Prädikat kommt von der Wurzel חנן ḥnn 'jem. geneigt / gnädig sein / sich seiner erbarmen'. Der Name bedeutet daher 'Gott ist gnädig'. Inschriftlich ist der Name aus dem vorexilischen Israel nicht belegt, auch nicht auf Siegeln. Ab der neutestamentlichen Zeit ist der Name dann breit belegt; als Name eines Apostels und als Johannes der Täufer, wird er bis in unsere Zeit verwendet.

Im bildungssprachlichen Sinne ihrer Vornamen sind den beiden Autoren Johanna Spyri und Johannes Hadlaub gewisse apostolische Eigenheiten nicht abzusprechen. Sie waren beide eifrige Vertreter ihrer Ansichten, welche oft mit Neuerungen innerhalb ihrer Zeit und ihrem Metier einhergingen.

Feldwege

Alexandra Rüedi

Seit ich denken kann, faszinieren mich Feldwege. Sie laden ein zum Flanieren und Diskutieren, die Hektik des Alltags liegt fern und es lassen sich wunderbar kleine Naturschauspiele beobachten, ohne die Richtungslosigkeit in der freien Natur fürchten zu müssen. Wilde Bäche fliessen bei Regen am Rand, im Frühling blühen die ersten Margritli, die versuchen, den Weg für sich zurück zu erobern.

Zu meiner Faszination beigetragen hat sicherlich mein 2.5 km langer Schulweg, ein Grossteil davon waren unbefestigte Schotterstrasse und Feldweg. Bereits mit drei Jahren war es - sehr zum Leidwesen meiner Mutter - für mich völlig normal, mit meinem Dreirad auf dem Feldweg loszuradeln und meine grosse Schwester vom Kindergarten abzuholen.

Gut 100 Jahre zurück, ein anderer Feldweg.

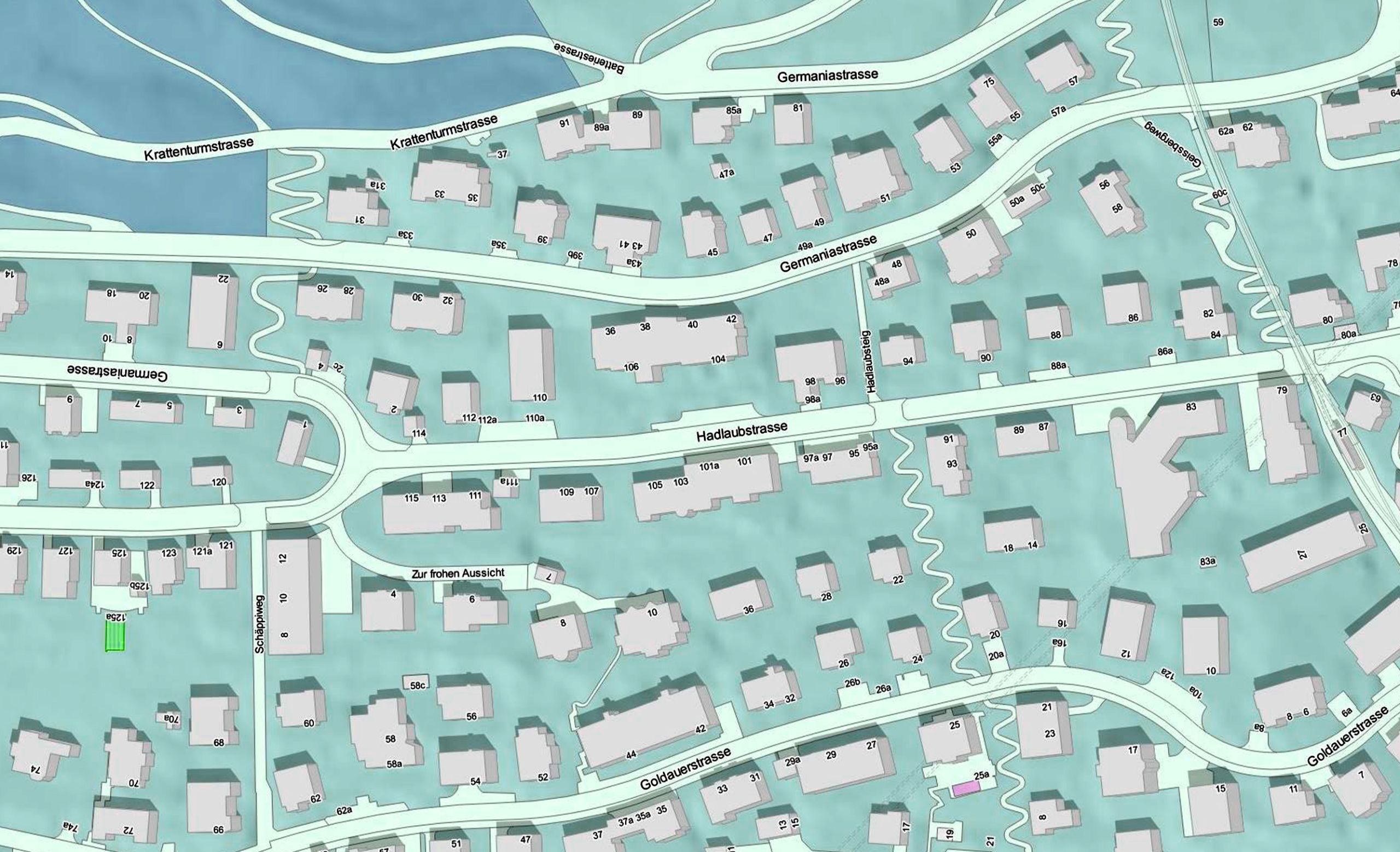

Die Eingemeindung der elf Vororte Zürichs ist voll im Gang, darunter fallen auch die Gemeinden Fluntern und Oberstrass. Doch in der neuen Grossstadt war wahrscheinlich kein Platz mehr für einen namenlosen Feldweg - die Hadlaubstrasse entstand.

Innert kürzerster Zeit wurde der Weg zu einer Schotterstrasse vergrössert und bereits wenige Jahre später säumten mehrere herrschaftliche Häuser die nun gut ausgebaute Hadlaubstrasse. An die einstigen Rebgärten mit den kleinen Feldwegen erinnerten nur noch einzelne erhaltene Gärten, die mit den Jahren auch weiteren Häusern und Wohnblöcken weichen mussten. Einen mir so geliebten Feldweg hätte ich dazumals wohl vergeblich gesucht.

Gemütlich schlendere ich die Hadlaubstrasse entlang. Nur noch wenig lässt auf den einstigen Feldweg schliessen, der weit ausserhalb der Zürcher Stadtmauern zwischen Reben und Äckern verlief. Einige Bäume hier, ein Stadtgarten da - mehr ist nicht übriggeblieben.

Beinahe etwas betrübt setze ich meinen Spaziergang fort. Ich weiche einem kleinen Käfer aus, der sich den Weg aus dem Vorgarten zur Strasse hin bahnt. Auf der Dachrinne des Nachbarhauses zwitschert derweilen ein Spatz sein Lied. Frühling liegt in der Luft, meine Gedanken schweifen ab, der Weg leitet meinen Schritt durch den Stadtdschungel.

Und dabei stelle ich erstaunt fest, dass auch eine Quartierstrasse wie die Hadlaub viele Gemeinsamkeiten mit einem Feldweg hat.

Bildnachweise:

- alle historischen Karten sowie fotografischen Abbildungen enstammen dem Baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich.

Die Seilbahn Rigiblick

von Laura Stahlhut

In der heutigen Lage finde ich es beinahe befremdlich, mir meine Normalität in Erinnerung zu rufen – eine Normalität, in der kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht unterwegs bin.

Und eine Normalität, in der kaum eine Woche vergeht, in der ich mich nicht zumindest innerlich einmal darüber beschwere, dass ich zusammengerechnet volle 21 Tage im Jahr damit verbringe, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sitzen. Oft frage ich mich: Wie viel produktiver wäre ich wohl, wenn ich diese Zeit anderweitig nutzen könnte?

Doch seit einiger Zeit haben derlei Gedanken immer weniger Gelegenheit, sich mir aufzudrängen. Seit Anfang Jahr gehörte die Seilbahn Rigiblick zu den Verkehrsmitteln, die ich auf meinem Arbeitsweg nutzte. So konnte ich mich in den Monaten Januar und Februar einmal wöchentlich von der vollautomatischen Bahn 94 Meter in die Höhe versetzen lassen und die sagenhafte Aussicht von der Bergstation aus über die Stadt geniessen, bevor ich mich an die Arbeit machte.

Von der Seilbahn aus hat man auch einen wundervollen Blick auf die Hadlaubstrasse, benannt nach Meister Johannes Hadlaub , einem Zürcher Minnesänger um 1300. Ihm verdankt die kostbare Liederhandschrift, der Codex Manesse, ihren Namen, denn Hadlaub nennt den Ritter Rüdiger Maness als Initiator des Unternehmens, die umfangreiche Liederhandschrift zusammenzustellen.

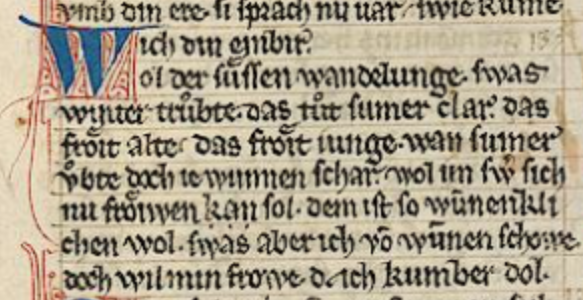

In einem von Hadlaubs Liedern heisst es:

Wol der süezzen wandelunge!

swaz winter truobte, daz tuot sumer clâr.

Daz fröit alte, daz fröit junge,

wan sumer uobte doch ie wunnen schar.

Manesse, Rüdiger: Heidelberger Liederhandschrift

Manesse, Rüdiger: Heidelberger Liederhandschrift

Und übersetzt bedeutet dies:

Wohl dem lieblichen Wechsel der Jahreszeiten

was auch immer der Winter getrübt hat, macht der Sommer wieder hell.

Das freut Alte, das freut Junge,

denn der Sommer bringt Freude in Hülle und Fülle.

Auch wir befinden uns zurzeit im ersehnten Jahreszeitenwechsel. Doch die mit dem saisonalen Umschwung erwarteten Freuden lassen bei vielen auf sich warten. Es ist seit Wochen kaum möglich, ein Gespräch zu führen, ohne über den aussergewöhnlichen Zustand zu sprechen, in dem sich die Welt momentan befindet. „Bleiben Sie jetzt zu Hause“, heisst es, sobald man den Fernseher einschaltet oder das Internet konsultiert. Jeder und jede ist davon betroffen, wobei ich mich vergleichsweise glücklich schätzen kann, da ich meinen Geschäften weitgehend ungestört nachgehen kann. Die Fahrten mit der Seilbahn Rigiblick müssen jedoch bis auf weiteres ausbleiben.

Die Seilbahn und ihre Umgebung war einer der Orte, an dem ich die Veränderungen des Alltags am frühsten und am deutlichsten gespürt habe. Das fing damit an, dass es gegen Mitte Februar zu einem alltäglichen Anblick wurde, dass sich die Leute den Pullover über die Finger zogen, um den Knopf für die Türöffnung zu drücken. Es endete Mitte Mai, als ich zum letzten Mal ins Büro ging, um alle Unterlagen fürs Home Office zu holen. Auf dem Weg zum Büro sprang mir aus dem Nichts ein Reh vor die Nase. Es schaute mich kurz an und verschwand dann wieder lautlos durch das Gartentor, aus dem es gekommen war, bevor ich es fotografieren konnte. Ja, dachte ich mir, da sind aktuell merkwürdige Dinge am Werk.

Nun sitzt die Schweizer Bevölkerung zu Hause. Ich versuche, mich in meinen eigenen vier Wänden zu beschäftigen und habe schnell gemerkt, dass sich die vorhin gestellte Frage mit „gar nicht“ beantworten lässt: Ohne die täglichen ÖV-Fahrten bin ich kein Stück produktiver als zuvor. Viel mehr fehlt mir jetzt ein strukturierendes Element des Alltages und die Gelegenheit, täglich zwei Stunden abzuschalten.

Eines ist klar: Ich freue mich bereits jetzt darauf, das nächste Mal in die Seilbahn Rigiblick zu steigen und für zwei Minuten das Zürcher Panorama zu geniessen, bevor ich mich zur Arbeit begebe.