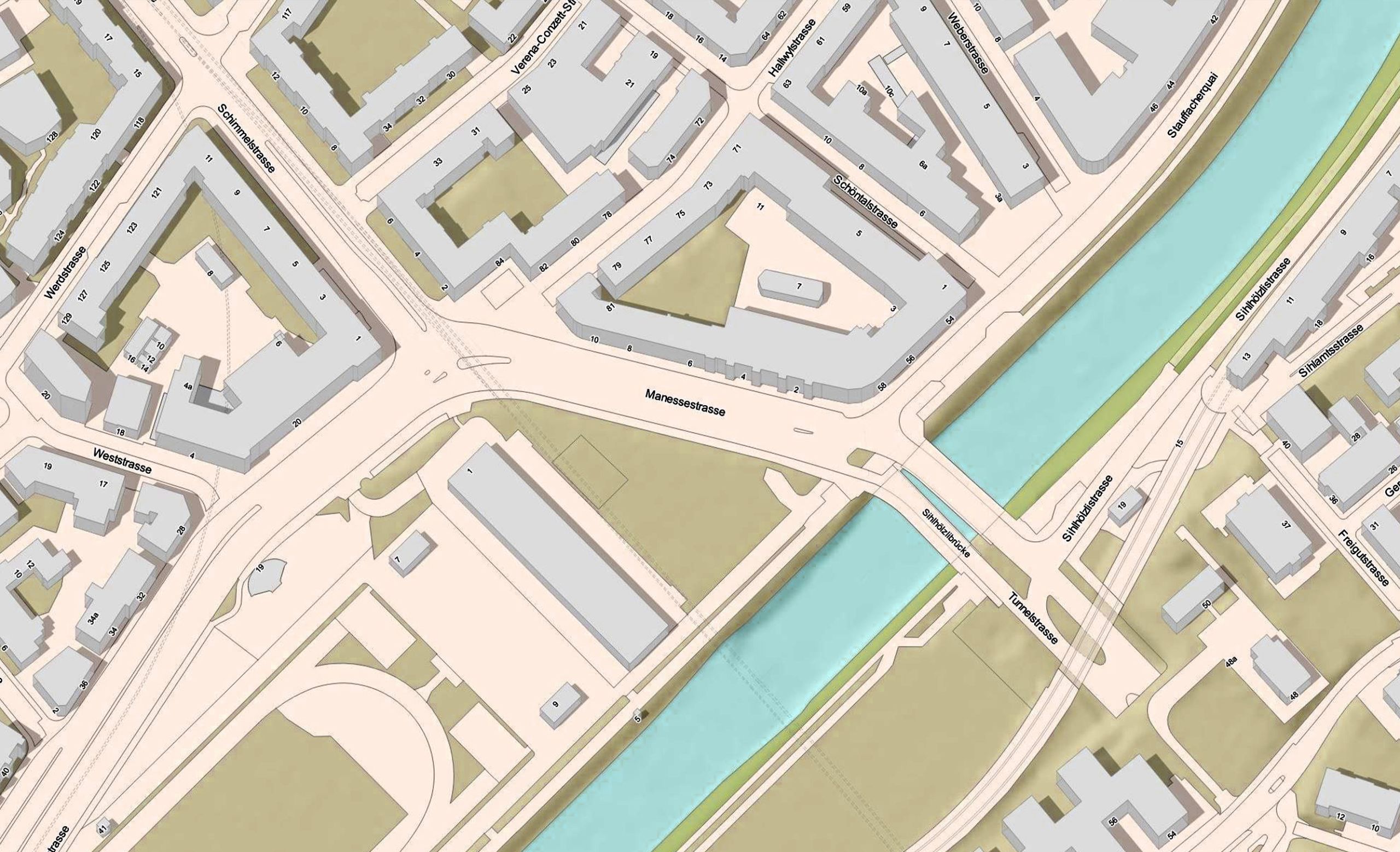

Die Strasse der Manesse

Eine Reportage

Manesseschüblig

Christof Burkard

Wiedikon ist ein Ort der geistigen Inspiration.

Bereits in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts hat Urs Keller in Zürich die «Wiediker», die Wiedikerbratwurst, unter dem Namen «Zwingli-Wurst» bekannt gemacht. Diese noch junge Wurst hat bis heute gewaltigen Erfolg. Ganz Zürich und die angrenzenden Landgebiete pilgern zu Keller. Berge dieser Würste liegen in seiner Vitrine (natürlich nicht am Sonntag, als diese Fotos gemacht wurden).

Der revolutionäre Schritt, den Urs Keller ging, war das für die Schweiz revolutionäre Format. Anstelle der traditionellen 30 mm-Kaliber Schweinsdärme wählte er Schafsaitlinge von 20 Millimetern Durchmesser für seine «Wiediker». Sensationell. Die klassische grobe Schweinsbratwurst war bislang von uninteressanter Dicke gewesen, sie kam, bei mittlerer Hitze mehr gedünstet als gebraten, auf den Teller.

Schon Robert Walser wusste, dass das Wichtigste an der Bratwurst ihre Oberfläche ist. Sie ist für den Maillart-Effekt verantwortlich – das ist der Effekt, der die unvergleichlichen Röst-Aromen entstehen lässt. Nur wenige Rechenschritte sind nötig, um das Geheimnis der Wurst zu lüften: Ihre Oberfläche ist bei gleicher Füllmenge um fünfzig Prozent grösser. Diese Entdeckung verlangte also nur ein wenig Arithmetik. Dass die Thüringer schon vor fünfhundert Jahren drauf kamen, sagen wir in den zurichstories.org am Rand. Die Innovationshöhe ist also auf die Schweiz beschränkt.

Ich habe schon in den Nullerjahren für meine Maultaschen- und Ravioliworkshops ausschliesslich die Wiediker Bratwürste verwendet und fühlte mich revolutionär, denn das Aroma in dieser Pasta ist sogar ohne Röstung bestechend.

Vor ein paar Wochen fiel ich allerdings aus allen Wolken, als ich bei Keller vorbeigefahren bin. Neuerdings werden nun auch Ravioli mit «Wiediker»-Füllung angeboten. Sollte ich mich um meinen Erfindergeist geprellt fühlen? Das schönste Kompliment ist doch, wenn man kopiert wird. Ich fühle mich Thüringen verbunden, dem Bratwurst-Land, wo Luther wirkte. Wenn Keller seine Würste «Zwingli-Wurst» nannte, könnte sich ja auch Luther ein wenig beleidigt fühlen. So ist das nun einmal mit der Inspiration.

«Wurst» ist übrigens ein «genuin deutsches Wort», behaupten die Grimms in ihrem Wörterbuch, aber woher es genau stammt, können auch sie nicht sagen. Ich spar mir die Etymologie , nicht aber den grossen Wurst-Aficionado Robert Walser.

Er interessierte sich für Würste, in kulinarischer und literarischer Hinsicht, und das macht ihn auch zum Patron von uns Maulhelden. Walser ass die Wurst mit grossem Genuss und beschrieb dann das Erlebnis, nicht ohne Wehmut: Eine gegessene Wurst ist halt leider keine mehr.

Falls du dich fürs Wursten und für Walser interessierst (oder auch nur für eins von beiden), solltest du es unbedingt selbst versuchen. Ich habe in der Kolumne im Literarischen Monat beschrieben, wie man wurstet, jetzt ist das kulinarisch-literarische Porträt von Walser mit vielen andern Geschichten und Rezepten in unserem Buch «Frisch auf den Tisch» nachzuwursten.

Und ja: Keller bietet jetzt auch einen Manesseschüblig an. Darüber kann ich noch nichts sagen, muss ihn erst noch probieren.

1984

Hildegard Keller

Ein Jahr lang wohnte ich an dieser Strasse.

Das war meine erste Wohnung. Sie kostete nicht ganz fünfhundert Franken pro Monat. Soviel hatte ich noch nie für irgendwas bezahlt. Als ich den Mietvertrag unterschrieb, wusste ich, dass ich mir das nicht lange leisten konnte, aber einen Sommer lang hatte ich sie ganz für mich allein.

Ich mochte das Quartier. Ich mochte die Strasse und natürlich die Wohnung. Aber als morgens um sechs die Lastwagen durch das Schlafzimmer bretterten, war es ein Schock.

Die Wohnung hatte einen Balkon. Dort konnte man ahnen, was Zürich einmal gewesen war und was es einmal sein würde. Es war mein erstes Jahr in der Stadt.

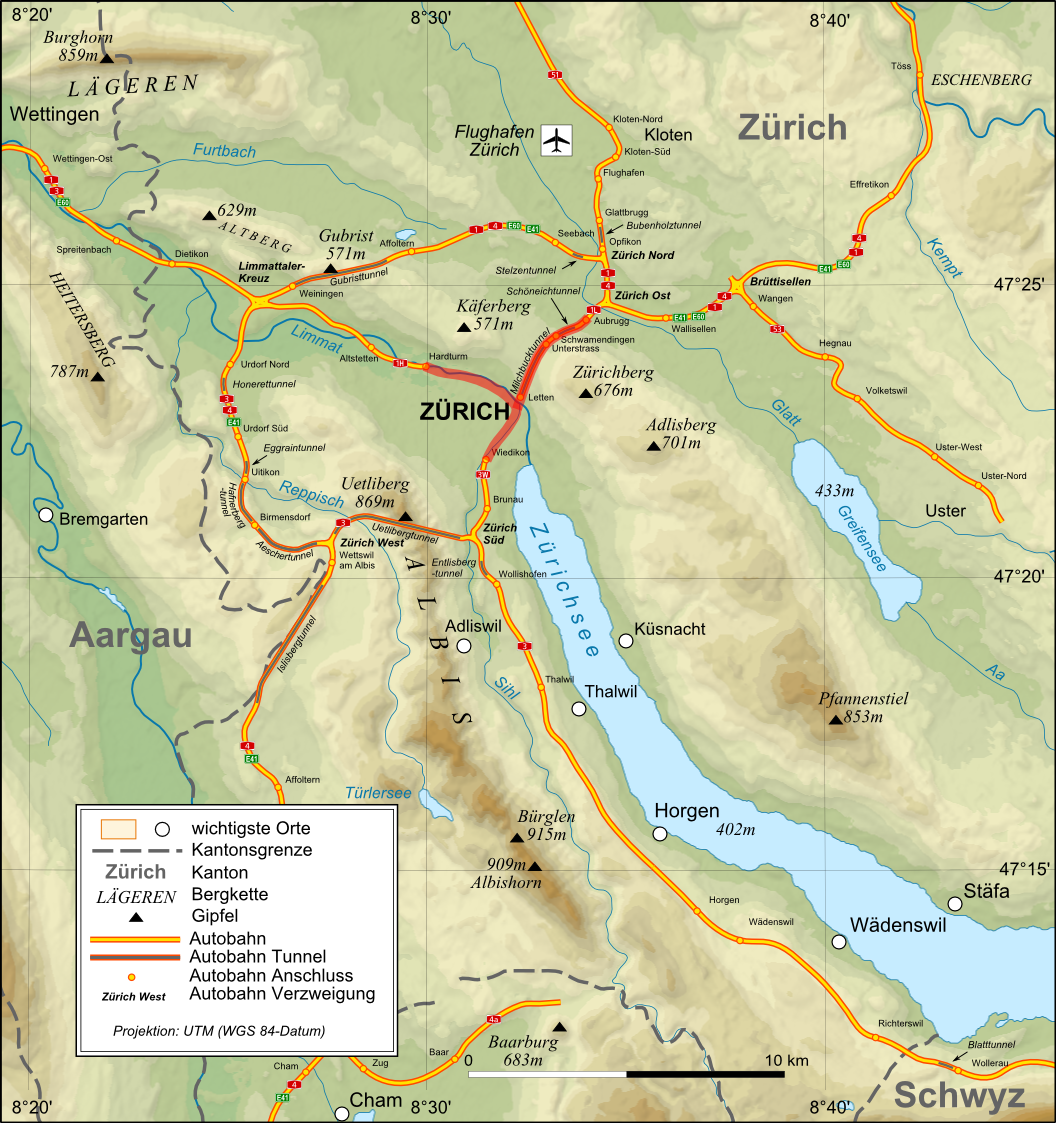

Vom Balkon aus sah man die Zubringerrampe hoch in den Himmel, gewisse behaupteten zwar bloss bis zur Autobahn, aber für mich führte sie vom Manesseplatz zur Manesse-Handschrift. Wenig später sass ich in den Veranstaltungen von Altmeister Professor Alois Maria Haas, dessen Vorlesungen über mittelalterliche Literatur mich in Bann schlugen.

Da war das alte Haus, das damals noch stand. Es machte den Balkon modern, denn dieses Haus und die alte Frau im ersten Stock mussten uralt sein. Ich hätte sie gern kennengelernt, aber sie machte die Balkontüre nie auf. Wer im zweiten Stock wohnte, habe ich nie rausgefunden.

Da war der Baum neben dem alten Haus. Er war so gross wie das Haus, in dem ich wohnte, und so alt wie das Haus, in dessen Garten er stand. Ich glaube, es war eine Linde. Wenn kein Lastwagen vorbeifuhr, hörte ich die Vögel im Baum.

Einmal flog in hohem Bogen ein ziemlich kostbarer Ring aus dem Küchenfenster in den Garten. Es war ein wichtiger Ring, der bis in die letzte Kriegszeit zurückführte und in die Zeit der nordischen Heldenlieder. Das war eine Initiation.

Er wurde wieder gefunden und hatte doch seinen Bann verloren.

Ich studierte und lernte viel Latein, weil das Grosse Latinum für Sprach- und Literaturwissenschaften noch obligatorisch war, aber ich widmete mich auch den Duineser Elegien, den Fährnissen der Minne und malte viele Büchergestelle an.

Als ich an der Manessestrasse wohnte, gab es noch keine chinesische Medizin in Zürich, nur eine Apotheke und eine Metzgerei.

Damals reiste ich den Rhein hinunter mit Siegfried an der Seite, an Bingen vorbei, wo links oben Hildegard ihr Kloster hatte, aber ich war damals noch näher an China als am Mittelalter, dann navigierten wir durchs Bingener Loch, wo der Rhein ziemlich stark zieht und die Fahrrinne schmal ist, an der Loreley vorbei nach Koblenz, Köln und durch norddeutsche Idyllen mit Kühen und Kühlturm. Und auch vorbei an Xanten, wo jener Siegfried diente.

Wir waren das einzige Segelboot. Dort, wo wir am Ende landeten, waren wir definitiv das einzige Segelboot aus der Schweiz. Ich wäre ohne jenen Siegfried nie auf die verrückte Idee gekommen.

Als ich an der Manessestrasse wohnte, machte ich mir keine Gedanken über den Namen der Strasse. Ich wusste auch nicht, wer die Herren von Manesse waren und für was sie heute stehen.

Ich ahnte noch nicht, dass ich einmal Mittelalterforscherin werden würde und mit Studierenden der Uni Zürich an Geschichten über die Manesse arbeiten würde.

Damals studierte ich, las Rilke und Cervantes, malte und lernte Latein, weil das Grosse Latinum für Sprach- und Literaturwissenschaften noch obligatorisch war, und den Sommer über arbeitete ich in einer Bank.

Später war ich entzückt, als ich erfuhr, dass es da eine Burg in Ruinen und eine weltberühmte Handschrift der Herren von Manesse gab, und ich war ausser mir, dass es einen ziemlich fundierten Verdacht gab, dass die Schöpfer der Handschrift im Niederdorf ihre Spuren hinterlassen haben könnten. So flog ich wie eine Bachstelze in der nahen Sihl im frechen Wellenflug über Ort und Zeit hinweg.

Als ich heute zur Manessestrasse spaziert bin, auf der Suche nach dem dort verbrachten Jahr für diesen Bericht, hatte ich ein druckfrisches Buch in der Tasche: Frauenkatalog 1200 von Rolf Vollmann. Die Nacherzählung (der Begriff passt nicht wirklich zum wunderbaren Tanz zwischen den Gattungen). Vollmanns Sprache zoomt die höfischen Romane elegant und unaufdringlich heran. Eine der packenden Stellen im IWEIN lautet bei ihm so:

«Als aber die Leiche des Burgherrn in seiner Nähe vorbeigetragen wird und zu bluten anfängt, und wenn sie das tat, dann war das damals ein sicheres Zeichen dafür, dass der Mörder ganz nah war, da dringen sie mit allem was sie an Waffen haben heran, stechen aufs Bett ein, suchen mit Schwertern unter dem Bett und überall nach ihm, sie werden noch wahnsinniger als sie schon waren. Seine gänzliche Verschwindung ist ein Rätsel, wie an Neumond der Mond ist er, er ist da, ganz sicher, nur zu sehn ist er nicht. Sie verwüsten Raum und Zeit mit ihren Schwertern, und treffen auf nichts, das er wäre.» (Rolf Vollmann, Frauenkatalog 1200. Berlin 2020 (Die Andere Bibliothek 423), 33-34.

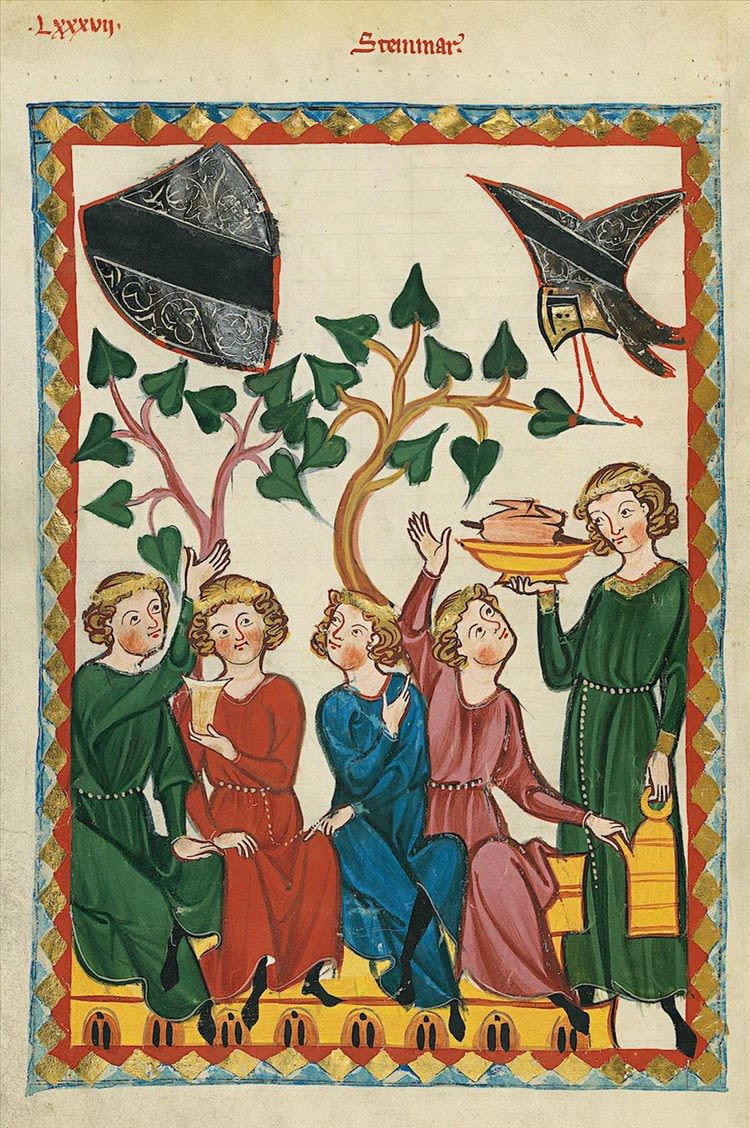

Das Buch ist auch gestalterisch von dezenter Pracht. Es bestätigt, wie sehr die Welt der Ritter, deren Eleganz die Manessische Liederhandschrift besingt, erzählenswert geblieben ist. Mit stiller Freude denke ich an den fantastischen Spass zurück, als ich mit einer Gruppe von Studentinnen durch die mittelalterlichen Wälder streifte und ein Hörspiel heimbrachte, sogar auf einer CD mit Booklet. Das «Abenteuer für das Ohr» gibt es bis heute zu kaufen.

Ein Hauch von Kulinarik

Annika Abplanalp

Wer im Moment von Kulinarik träumt, der muss sie sich selbst kredenzen. Trotz frühlingshafter Temperaturen sind die Sonnenschirme in Zürichs Gartensitzplätzen verwaist, die Stühle zusammengeklappt, Tor und Türe geschlossen: Es ist Corona-Zeit. Wer solidarisch ist, bleibt abgesehen vom Lebensmitteleinkauf zu Hause.

Ich habe meinen Streifzug durch die Manessestrasse noch vor dieser Zeit gemacht – «social distancing» wäre damals allerdings kein Problem gewesen. Die lange Strasse präsentierte sich einsam und verlassen unter dem grauen wolkenverhangenen Februar-Himmel.

Ein bisschen fühlte sich mein Gang an wie eine Art Expositionstherapie.

Die einzige Erinnerung nämlich, die mich mit der Manessestrasse verbindet, geht auf das Konto der Verkehrsplanung des Kantons Zürich. Diese hat den Manesseplatz in einen Albtraum für Fahrschülerinnen und -schüler verwandelt. Ich weiss noch, dass mein Fahrlehrer damals meinte, dass man hier «die Augen überall» haben müsse. Vortritte beachten. FussgängerInnen nicht vergessen. Stress pur. Ich hasste es, dort hinzufahren. Dass schon damals, ganz nah am Platz meines persönlichen Fahr-Horrors, eine kulinarische Schatzkiste ihr zu Hause hatte, wusste ich nicht. Diese fiel mir erst bei meiner jetzigen Rückkehr auf.

Da ich sehr gerne neue Restaurants ausprobiere...

interessierte mich direkt die Speisekarte des Maison Manesse.

Die minimalistischen Beschreibungen der Speisen auf der Speisekarte weckten meine Neugier. Wenn Restaurants einzig die Zutaten ihrer Menus auflisten und die Art der Zubereitung verschweigen, die genaue Zusammenstellung einzig ihrer Kunst und unserer Vorstellungkraft überlassen, dann halten sie etwas auf sich.

Der Blick ins Internet bestätigt diese Vermutung: Von GaultMillau Punkten und Michelin Sternen, Geschmacksrezeptoren-Beruhigung und Umami wird geschrieben. Die Überschrift eines Artikels lautet «Maison Manesse: Weniger Show, mehr Geschmack», der Fokus läge hier auf dem Wesentlichen. Auf das Wesentliche sind wir derzeit alle zurückgeworfen.

In Zeiten, in denen man sich fragen muss, wie eine Gesellschaft jemals ohne das Internet überleben konnte. In Zeiten, in denen trotz aller Katastrophen die Nahrungsmittelzulieferung gewährleistet ist. In solchen Zeiten, in denen man sich voller Scham zur Sicherheit eine zweite Dose Mais in den Einkaufskorb legt, drängt sich mir doch die Frage auf: Wie war das eigentlich früher? Wie hätte eine Speisekarte zu Zeiten des Codex Manesse ausgesehen?

Tatsächlich ist diese Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Ein wichtiger und vielleicht überraschender Faktor, der über den Speiseplan der Menschen im frühen Mittelalter entschied, war neben ihrem Sozialstatus der Wochentag. So kam aufs Jahr gerechnet auf drei Tage ein von der Kirche vorgeschriebener Fastentag. Das bedeutete, auf Fleischprodukte und tierische Fette zu verzichten. Wer also meint, Vegetarismus habe erst mit der Eröffnung des Hause Hiltl 1898 Einzug in Zürichs Speisepläne gehalten, der irrt sich gewaltig.

Nichtsdestotrotz spielten Fleisch und tierische Produkte natürlich eine wichtige Rolle für die mittelalterliche Verköstigung und waren von den Festbanketten nicht wegzudenken. Neben Schwein wurde Geflügel – wir lesen im Parzival von Haubenlerchen und im Willehalm von gebratenen Pfauen – in vornehmen Kreisen gern genossen, daneben aber auch Fisch und Wild. Beim Wild ist natürlich zu beachten, dass die Jagd ein herrschaftliches Privileg darstellte. Der bei uns allgemein geschätzte, herbstliche Wildteller war also wiederum eine Speise, die dem Adel vorbehalten blieb. Das für längere Haltbarkeit sehr hart ausgebackene Brot – wenn es eine richtig feine Gesellschaft war, handelte es sich dabei um Weissbrot – wurde in Saucen und Tunken getaucht. Deren reichliche Würzung war dabei essentiell, beispielsweise mittels orientalischer Gewürze wie Pfeffer, Ingwer oder Zimt. Somit hat der Orient bereits vor der Eröffnung des Maison Blunt – schon wieder ein ‘Maison’, scheinbar sind Restaurant-Namen von der klassischen Zürcher Französisch-Abneigung ausgenommen –in unseren Breitengraden Karriere gemacht.

Anlässe zur Feier grosser Hoffeste boten Hochzeiten, Krönungsfeierlichkeiten, Schwertleiten, Friedensschlüsse und Kirchenfeste. Diese Feste waren allerdings meist für die «oberen Zehntausend» und dienten auch der Demonstration des eigenen Reichtums. Während heutzutage hochdetaillierte und mengenmässig äusserst reduzierte Portionen Hinweis für die Klasse eines Restaurants sind, war damals die Menge entscheidend. In der höfischen Literatur wurde als Mittel, um auf die lukullische Fülle zu verweisen, gerne die Wendung wilt und zam (‘sowohl – als auch’) angewandt. Je mehr man hatte, desto grösser das Ansehen.

Was hätte sich also auf besagter Speisekarte befunden? Nun, möglicherweise hätte sie ähnlich ausgesehen wie das Festmahl des Bischofs von Zeitz 1303, bei dem unter anderem eine Eiersuppe mit Safran, Pfefferkörnern und Honig; Hirsegemüse; Schaffleisch mit Zwiebeln; gebratenes Huhn mit Zwetschgen; Stockfisch mit Öl und Rosinen; kleine Vögel, in Schmalz hart gebacken mit Rettich und Schweinekeule mit Gurken gereicht wurden.

Wenn ich jetzt aber in meinen studentisch-bestückten Geldbeutel schaue, so denke ich, hätte ich mich im Mittelalter wohl eher mit Schwarzbrot, wenn nicht gar mit Kornkleie und heimischen Kräutern begnügen müssen und derartige Festgelage nur aus Erzählungen gekannt.

Und so drehte ich auch bei meinem Spaziergang dem gelobten Sterne-Lokal wieder den Rücken zu, wohl aber mit einer neuen Erinnerung an diesen Platz, der mir einst so viel Sorgen bereitet hat.

Quellen:

- Massimo Montanari: Introduction. In: Constance Classen et al.: A cultural history of the senses. London, New York 2014, S. 1-18.

- Pascal Grob: Maison Manesse. Weniger Show, mehr Geschmack. In: Züri isst. Zürich 2018. URL: https://www.gaultmillau.ch/zuri-isst/maison-manesse-weniger-show-mehr-geschmack. Datum des letzten Zugriffs: 22.03.20

- Anne Schulz Essen und Trinken im Mittelalter (1000-1300): literarische, kunsthistorische und archäologische Quellen. Berlin 2011 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanistische Altertumskunde, Bd. 74).

Bilderquellen:

- Eigene Aufnahmen, Annika Abplanalp 2020.

- Manesse, Rüediger: Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Zürich 1320, S. 338v/339r. URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/touch/cpg848/#page/681 Datum des letzten Zugriffs: 22.03.20.

- Manesse, Rüediger: Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Zürich 1320, S. 270v/271r. URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/touch/cpg848/#page/545 Datum des letzten Zugriffs: 22.03.20.

- Manesse, Rüediger: Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Zürich 1320, S. 308v/309r. URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/touch/cpg848/#page/620 Datum des letzten Zugriffs: 22.03.20.

Stillstand

Fabrice Crelier

Es geht nicht voran, wir stecken wieder einmal fest - wie jeden Winter. Zu dritt sitzen wir gedrängt auf der Rückbank. Links blickt meine Schwester aus dem Fenster, rechts zappelt mein Bruder herum. Ich bin der Puffer dazwischen, eine Knautschzone, welche die ansonsten unvermeidliche Kollision zwischen meinen Geschwistern verhindern soll.

Beim Versuch, das Innenleben unseres Autos auszublenden, spähe ich ebenfalls links aus dem Fenster – rechts wackelt mir der Kopf meines Bruders zu fest hin und her. Träge rollt die Blechlawine durch Zürich und viel zu langsam ziehen die Häuserfassaden an mir vorbei.

Wie kommt man eigentlich auf die Idee, die Autobahn mitten beim Hardturm in Zürich enden zu lassen, nur damit dann jeden Tag eine Masse an Autos und Lastwagen schleppend durch die Stadt ächzt?

1972 feiert die Westtangente – die später den liebevollen Beinamen Pesttangente erhalten durfte – ihre Eröffnung. Sie soll als Provisorium dienen, bis das sogenannte Expresstrassen-Ypsilon fertiggestellt ist. Ziel des Y-Projektes ist die Zusammenschliessung der Autobahnen A1 und A3 in einem Verkehrsdreieck durch Hochleistungsstrassen in Zürich. Die Idee nimmt in den 50er-Jahren Gestalt an und wird in den 60ern auf Bundesebene ausgearbeitet. Das Problem: das Ypsilon wird nie realisiert und so kommt es wohl zu einem der langlebigsten Provisorien der Schweiz. Der Verkehr stockt fast 40 Jahre lang über Hard- und Bullingerstrasse zur Sihlfeldstrasse, dann durch die Weststrasse bis endlich die Manessestrasse erreicht ist. 2009 verspricht Erlösung zu bringen: Die Westumfahrung wird eröffnet, im Jahr darauf werdem die Bullinger- und Weststrasse zu Quartierstrassen entschleunigt.

«Mami, wie lang goht’s no?», fragt mein Bruder zum gefühlt zwanzigsten Mal. Das «Gli semmer dosse» meiner Mutter hat sich inzwischen zu einem seufzenden «Gli» verkürzt. Ihr ist mittlerweile die Lust vergangen, mit Quizzes für Kurzweil zu sorgen. Nach drei Jahren können wir auch die Antworten unserer Edition auswendig, es ist nur noch ein reines Reaktionsspiel.

Dann sehe ich, was ich die ganze Zeit erhofft habe, zu sehen: Ein rundliches Gebäude, russgeschwärzte Betonwände und ein blassgrünes Kuppeldach.

Früher dachte ich, dies sei eine öffentliche Toilette, bekam ich doch stets nur den Rücken des Musikpavillons zu sehen. Dieser Teil der Sportanlage Sihlhölzli steht unter Denkmalschutz.

Es handelt sich um einen Bau des Schweizer Stahlbetonpioniers Robert Maillart aus dem Jahr 1931. Jedoch wurden hier kaum Konzerte gespielt, schon in den 30er-Jahren gab es Kritik, der Bau tauge nichts.

Trotzdem schürt die betagte Fassade die Freude in mir, denn eines ist nun klar: Wir sind soeben in die Manessestrasse eingebogen, wir haben es beinahe geschafft. Aber eben nur beinahe, wir stehen erneut. «Mami, wie lang no?»

Ein Seufzen: «Gli…»

Einsamkeit

Claudio Lorenzi

Heute ist Sonntag. Da bleibe ich immer gerne zuhause und trinke eine warme Tasse Tee, den ich als pflichtbewusster Englischstudent natürlich mit Milch angereichert habe. Ich öffne das Fenster und beobachte die Aussenwelt. Das Wetter könnte schöner nicht sein. Die Sonne scheint, einzelne Wolken laden dazu ein, dass wir uns ihre Formen als Pudel und Giraffen interpretieren, und die Luft ist kühl und riecht, als hätte es gerade geregnet. Heute ist der perfekte Tag, um mit Freunden draussen das Leben zu geniessen. Es ist ja Sonntag.

Doch wie eine Tasse Tee, die zu lange gezogen hat, ist der Anblick gleichzeitig vertraut und doch anders, einladend und doch ungeniessbar. Es ist der 22. März 2020, wegen einer neuen, hochansteckenden Krankheit befinden sich die Schweizer Bürgerinnen und Bürger in Selbstisolation zuhause. Die Leute verlassen ihre Häuser nur noch wenn nötig. Die Strassen stehen leer. Dabei hätte ich da draussen sein sollen, interessante Dinge entdeckend, fotografierend, textuell festhaltend. Stattdessen sitze ich zuhause. Alles in allem ist meines ein kleines Opfer. Immerhin ist's zuhause ja auch schön, und das will ich hier teilen.

Trotzdem ist Einsamkeit das Wort der Stunde. Die Strasse ist einsam. Der Mensch zuhause ist einsam. Was soll man tun in dieser für viele Leute komplett neuen Situation? Mir wurde in den letzten Tagen oft ans Herz gelegt, dass eine gute Strategie gegen die Einsamkeit darin besteht, Menschen zu suchen, die eine ähnliche Erfahrung haben. Und wo geht das besser als in der Musik?

Die Manessestrasse hat einen besonderen Bezug zur Musik, denn ihren Namen verdankt sie dem Liedersammler Rüdiger von Manesse dem Älteren, der wohl eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Manessischen Liederhandschrift getragen hat. Diese Handschrift befindet sich heute in Heidelberg, weshalb sie auch manchmal als Heidelberger Liederhandschrift Erwähnung findet. Am häufigsten wird sie jedoch ganz einfach Codex Manesse genannt. Bei den Liedern, die darin gesammelt sind, handelt es sich vor allem um Exemplare des mittelalterlichen Minnesangs, wobei vor allem die unerfüllte Liebe thematisiert wird. Wären Noten zur Zeit, als der Codex Manesse gefertigt wurde, schon erfunden gewesem, könnte man die Lieder heute in der Selbstisolation singen und sich so die Zeit vertreiben. Leider stehen im Codex aber nur die Texte. Schade. Ich hätte gerne ein Lied aufgenommen oder gar aus dem Fenster heraus gesungen.

Was ist die unerfüllte Liebe, wenn nicht eine ultraspezifische Form der Einsamkeit. Sie ist das Verlangen nach Gesellschaft, der Wunsch nach körperlicher und seelischer Nähe, welche Form sie auch annehmen mag. Sie ist, kurzum, die Sehnsucht nach Zweisamkeit. So gesehen ist der ganze Codex Manesse ein einzigartiges Monument der Einsamkeit. Die Strasse, von welcher die Metzgerei Keller aus gegebenem Anlass auch an einsame Homeoffice-Praktizierenden liefert, teilt sich den Namen mit einem Buch, das die Einsamkeit indirekt und doch deutlich zum Sujet macht. Wie eine stehengebliebene Uhr, die zweimal täglich die richtige Uhrzeit anzeigt, scheint der Name der Strasse heute fast schon prophetisch. Natürlich bleibt die Zeit nie stehen. Diese Uhr stimmt bald nicht mehr.

Ich freue mich darauf. Und bis dann mache ich Musik.