Die Sprachen der Elite

Eine Reise durch Mexiko

1. Ein unterschätztes Erbe

Mexiko ist ein Vielvölkerstaat. Er beheimatet 68 indigene Sprachgruppen, die sich in unzählige Einzelsprachen gliedern. Dieser Reichtum wird unterschätzt, denn viele Indigene in Mexiko glauben ihre ethnische Zugehörigkeit, ihre Muttersprache und ihr kulturelles Erbe verstecken zu müssen. Der Ausdruck «indio» ist ein Schimpfwort. Wer Nahuatl oder Mixtek oder Zapotek spricht, wird als ungebildet und zurückgeblieben wahrgenommen. Wer Spanisch nicht als Muttersprache angeben kann, landet ganz unten in der sozialen Hierarchie. Die Hälfte der indigenen Sprachen ist daher vom Aussterben bedroht.

Warum ist das so?

Ich begebe mich auf eine Spurensuche von der präkolonialen Zeit bis in die Gegenwart. Im Gepäck habe ich drei Fragen:

Wann begann der Verlust der Sprachen in Mexiko?

Wie sahen Europäer indigene Sprachen Amerikas, in Hans Stadens Fall Brasilien?

Warum haben indigene Sprachen so einen niedrigen Status in der Gesellschaft?

2. Züridütsch und Nahuatl

In Oaxaca gibt es etwa 4000 Menschen, die Chontal sprechen. Der Übername steht für eine Gruppe von verwandten Sprachen und hat eine kuriose Bedeutung: ‘fremd’. Ausserhalb von Oaxaca gibt es auch in Tabasco und in Guerrero Volksgruppen, die so bezeichnet werden.

Wer hat diese Völker so genannt? Es muss eine Gemeinschaft gewesen sein, die sich selbst und ihre Sprache für überlegen hielt und auf andere Völker herabsah. Ähnlich machten es die Griechen in der Antike, wenn sie Andere als Barbaren (‘Stammler’) bezeichneten. Hier in Mexiko kommen einem als erstes die spanischen Konquistadoren in den Sinn. Womöglich haben sie das Wort Chontal von der Bevölkerung gelernt und es für ihre Zwecke genutzt. Um ihre eigene Sprache zu etablieren, stigmatisierten sie die einheimische. Doch diese Erklärung hinkt, denn Chontal ist kein Wort aus der lokalen Sprache. Es kommt aus dem Nahuatl. Dieses war vor der Kolonialisierung die Sprache der herrschenden Schicht; zur Nahua-Sprachgruppe gehörten etwa auch die mächtigen Azteken.

Wer Nahuatl als Muttersprache hatte, genoss Privilegien. Er konnte sich nicht nur in die Politik einbringen, sondern er hatte auch Zugang zu Bildung. In Texcoco, einer Kulturhauptstadt der Azteken, florierten Kunst und Wissenschaft. Hier wurde Nahuatl in seiner reinsten Form gesprochen, was adlige Studenten anzog.

Die Nahua eroberten grosse Teile Mexikos und zwangen andere Völker zu Tributzahlungen. Auch in der Sprache vollzog sich die Machtübernahme. Nahuatl breitete sich im ganzen Gebiet aus, während andere Ethnien ausgeschlossen und diffamiert wurden. Die Chontal kamen dabei glimpflich davon, verglichen mit den Popoloca und den Totonac, deren Namen ‘unverständlich’ und ‘primitiv’ bedeuten.

War das der Anfang vom Ende für indigene Sprachen? Gaben manche Völker ihre Sprache auf, um dazuzugehören? Dagegen spricht einiges.

Im präkolonialen Mexiko definiert sich Identität nicht über Völker oder Ethnien, sondern über den Stamm und die Familie, zu denen man gehört. So gibt es zwar grössere Sprachgruppen, doch die Einzelsprachen können sich von Stamm zu Stamm stark unterscheiden.

Das Konzept der Muttersprache hat vor der Hispanisierung also nichts mit einem Gefühl von Ethnie oder gar Nationalität zu tun. Vielmehr ist die Muttersprache per Definition stark an den Familienalltag gebunden. In diese Sphäre vermochte Nahuatl bei den unterworfenen Völkern nicht einzudringen. Dass es sich überhaupt so weit verbreiten konnte, hing wohl genau damit zusammen: Sie diente als Lingua Franca, als Verständigungsmittel in einer vielsprachigen Region.

Viele Indigenen waren zweisprachig und passten sich wohl ganz selbstverständlich an die jeweilige Situation an – ähnlich wie wir, wenn wir im Seminarraum Hochdeutsch sprechen und in der Familie Züridütsch.

3. Die «Wildensprache»

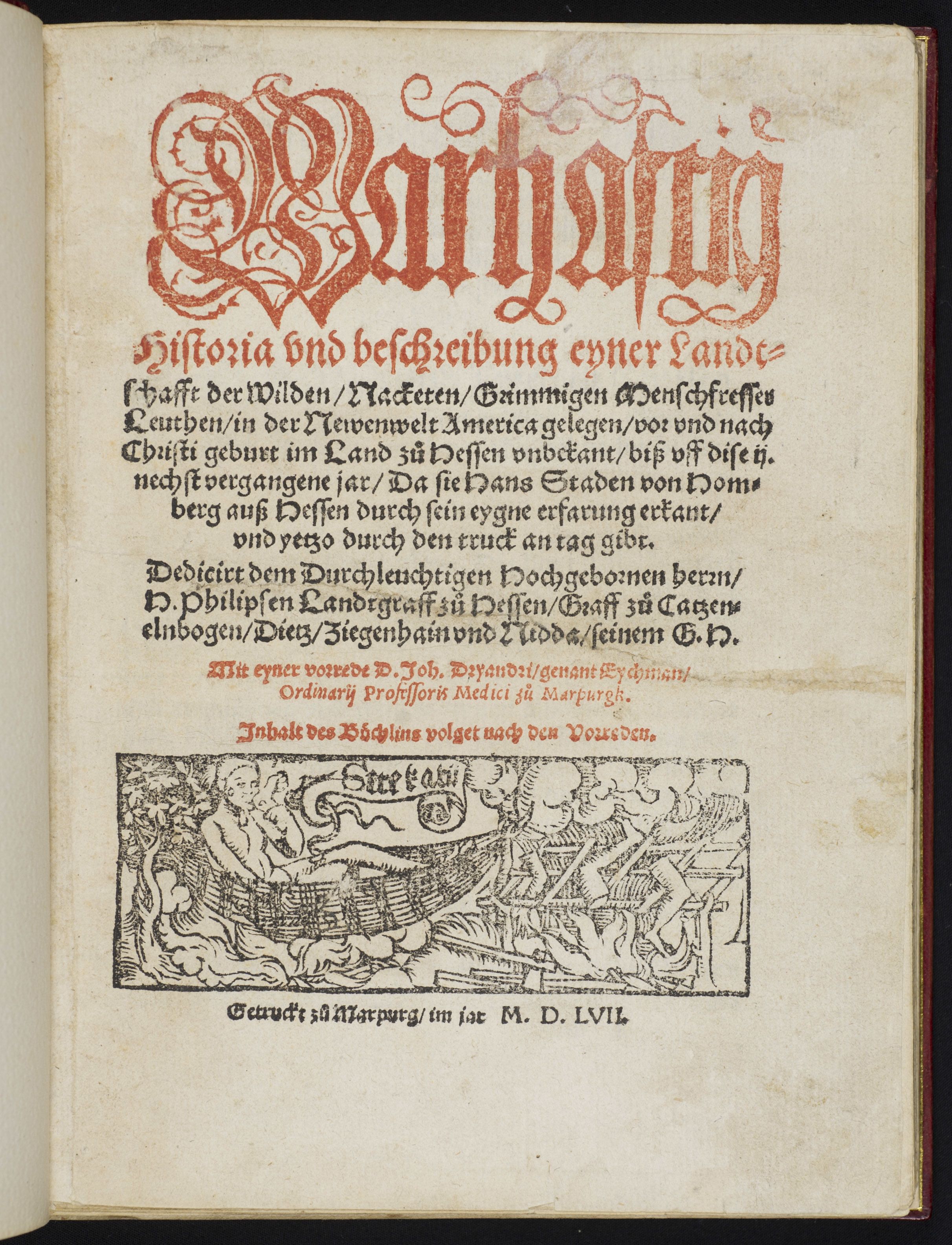

Die ersten Europäer, die in die Neue Welt reisen, ahnten nichts von der Existenz indigener Sprachen. Das zeigt der Bericht Hans Stadens.

Der deutsche Landsknecht stellt sich 1550 in spanische Dienste und schliesst sich einer Expedition in die ‘Neue Welt’ an. Das Ziel ist La Plata im heutigen Argentinien. Doch unterwegs geht eines der Schiffe verloren. Plan B: nach Sancto Vincente reisen in der Hoffnung, dort ein neues Schiff zu bekommen. Staden verrät uns, dass die Insel von Portugiesen erobert wurde – und erwähnt dabei ein interessantes Detail.

So haben die Portugiesen eine Insel […] eingenommen, die Sancto Vincente heisst (in der Wildensprache Orbioneme)…

Beiläufig erfährt der Leser, dass Sancto Vincente noch einen anderen Namen hat. Das passt zum doppelten Auftrag des Autors. Einerseits will er von seinem Abenteuer berichten, von seiner Gefangenschaft bei einem indigenen Stamm, den Tupinambá. Andererseits bietet er auch Informationen zum Leben und der Kultur in der ‘Neuen Welt’.

Er erzählt, dass sie die Insel Orbioneme nennen. Auffällig ist die Bezeichnung Wildensprache. Wenn Staden im Titel seines Werks von Wilden Nacketen Grimmigen Menschfresser Leuthen schreibt, zeichnet er das Bild eines unzivilisierten und unberechenbar gewalttätigen Volkes. Teil dieses Bildes ist eine exotisch anmutende, geheimnisvolle Sprache. Das sieht man auch an der folgenden Episode. Sie spielt sich ab, nachdem Staden von den Indianern des Tupinambá-Stammes gefangen genommen wird:

Wir fuhren an ein Ufer […], wo ihre Frauen ein Wurzelgewächs hatten, das sie Mandioka nennen. Von diesem Wurzelgewächs rissen viele ihrer Frauen Wurzeln aus. Ich musste ihnen zurufen in ihrer Sprache: A Junesche been ermi vramme. Das heisst: Ich, eure Essensspeise, komme.

Gewalt, Kannibalismus und geheimnisvolle Klänge: Staden wertet die indigene Sprache nicht explizit, vielmehr zeigt sein Reisebericht, dass er sie selbst lernt und aktiv gebraucht. Gleichzeitig vermittelt er Vorstellungen, die nicht weit von dem entfernt sein dürften, was die Nahua über die Sprachen ihrer Untertanen denken.

Stadens Zeit markiert einen Umbruch in der Geschichte Amerikas. Mit ihm reisen unzählige Europäer in die Neue Welt und nehmen sie in Besitz. 1521 erobert Hernán Cortés das Aztekenreich. Mexiko ist nun in spanischer Hand.

4. Zwischen den Welten

Die Veränderung wird auch in Oaxaca spürbar: Unter die indigenen Stämme mischen sich spanische Mönche, die ihren Glauben verbreiten wollen. Doch um zu predigen und die Beichte abzunehmen, müssen sie die Sprache der Leute kennen. Bei den Nahua hat man es vorgemacht. Die Franziskaner haben Schulen errichtet und das lateinische Alphabet eingeführt. Im Gegenzug lernten die Lehrer von ihren Schülern Nahuatl. Ähnlich wie zur Zeit der Azteken entstehen nun Bildungszentren für die Elite. Nur, dass die Jungen neben Nahuatl neu auch Spanisch lernen – und Latein. So können sie den Mönchen helfen, christliche Texte zu übersetzen.

Schwerer fällt es den Mönchen, die Mixtek lernen wollen. Seine unzähligen Varianten sind untereinander kaum vergleichbar und lassen sich als Tonsprachen auch nicht so leicht mit dem europäischen Alphabet darstellen.

Auch spanische Beamte stossen an ihre Grenzen, wenn es um indigene Sprachen geht. Für die Administration sind sie auf die Dienste von Übersetzern angewiesen. In Oaxaca engagiert man sie oft im Doppelpack: Der eine, ein Nahua, übersetzt von Spanisch nach Nahuatl; der andere, ein Mixteke, von Nahuatl in seine Sprache.

Dieses System hat allerdings nicht nur Vorteile. Manche Übersetzer nutzen die Situation aus, etwa vor Gericht: Anstatt im Sinne unschuldiger Landsleute zu übersetzen, dichten sie ihnen Vergehen an, um sich an den hohen Bussen zu bereichern.

Die Mönche kennen dieses Problem nicht. In der Administration braucht es so viele Übersetzer, dass der Klerus ohnehin selten zum Zug kommt. Um ihre Botschaft zu verbreiten, setzt die Kirche auf ein anderes Mittel.

Da wurden die Wilden zornig auf mich und sagten in ihrer Sprache: Apo Meiren geuppaw wittu wasu Jmmou. Der böse Mensch, der Heilige, macht, dass der Wind jetzt kommt. Denn er sah am Tag in die Donnerhäute. Sie meinten das Buch, das ich hatte.

5. Die Bilder bleiben

Hans Staden sitzt immer noch fest. Gerade wird die Verspeisung eines anderen Gefangenen vorbereitet. Mit einem Buch, das die Tupinambá von Portugiesen geklaut haben, versucht Staden sich abzulenken. Doch das wird ihm zum Verhängnis: Als sich in der Nacht ein Sturm erhebt und Hausdächer fortreisst, fällt der Verdacht auf Staden. Er soll mit dem Buch den Wind beschwört haben, um den Tod seines Mitgefangenen zu verhindern.

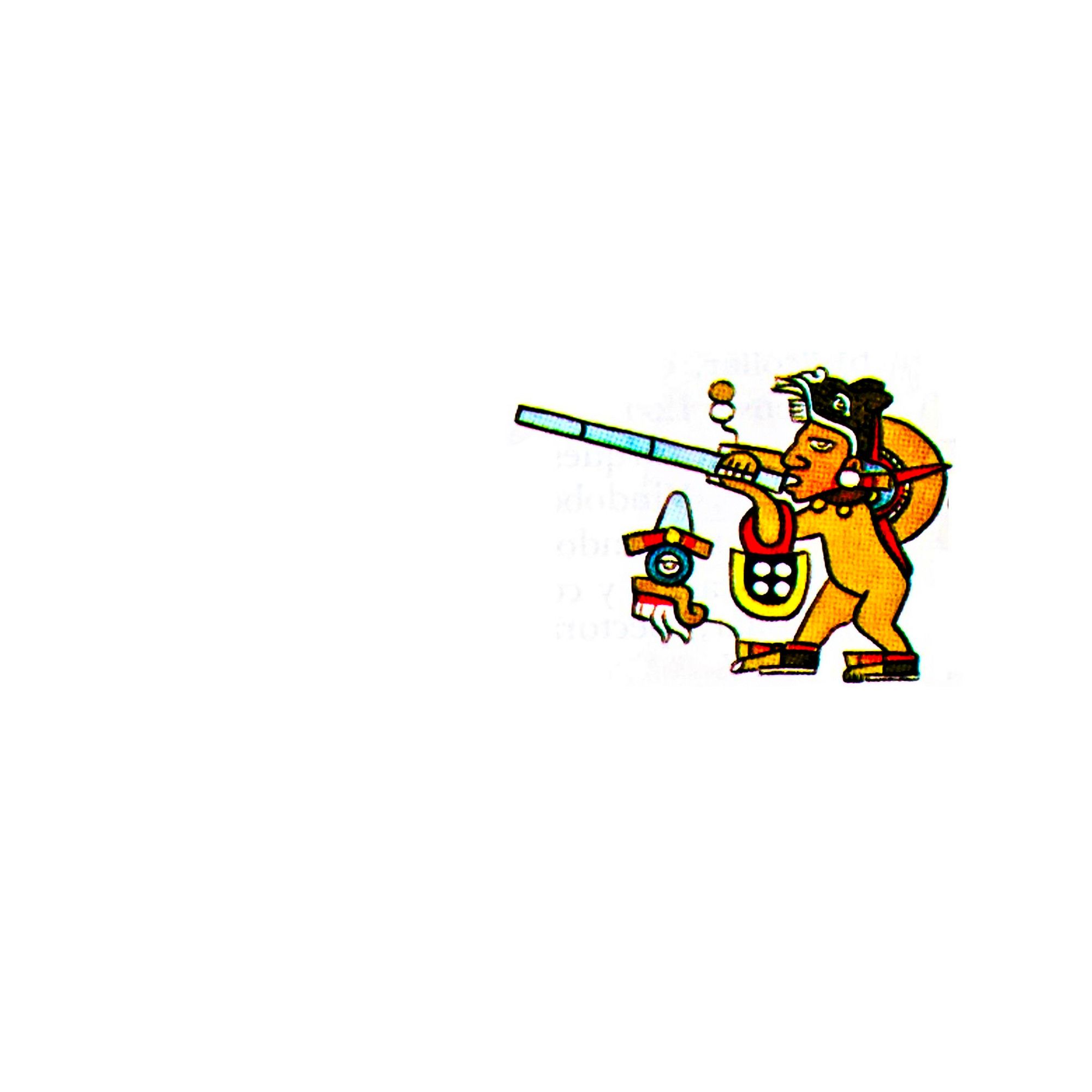

Warum die Einheimischen das Buch Donnerhäute nennen, erklärt Staden nicht. Es entsteht der Eindruck, dass die Tupinambá keine Bücher kennen und deswegen abergläubische Vorstellungen ihrer Kräfte haben. Ob dem wirklich so ist? In Mexiko sind Bücher jedenfalls schon im Gebrauch, bevor die Spanier ankommen. Texcoco, die Aztekenstadt, beheimatet vor der Kolonialzeit eine grosse Bibliothek. Und auch von den Mixteken sind verschiedene sogenannte Codices überliefert. Es handelt sich dabei um Bilderschriften.

In der überwiegend oralen Kultur der Mixteken erfüllen Schriften bestimmte Zwecke. Sie dienen etwa dazu, die Geschichte der Ahnen festzuhalten. Dichter verwenden Bücher als Vorlage für ihre Rezitationen, indem sie sie an die Wand hängen und die Geschichten von den Bildern ‘ablesen’.

Mit Bildern Geschichten erzählen: Diese Idee gefällt den Mönchen. So können sie den grossen Teil der Bevölkerung erreichen, der die lateinischen Schriftzeichen noch nicht kennt. Es entstehen Bilderkatechismen, die bis ins 18. Jahrhundert hinein im Umlauf sind. Ein Grund für ihre weite Verbreitung könnte sein, dass die Einheimischen bei der Gestaltung mithelfen. Manche Symbole werden direkt aus den indigenen Schriften übernommen.

Auch in Europa kommt diese Technik gut an. Laut Elena Schneider ist das kein Zufall: Dort weht der Wind der Gegenreformation. Der Wert sakraler Bilder wird neu betont. Sie sollen den Gläubigen helfen, sich Gehörtes einzuprägen und darüber nachzusinnen. Unterstützt durch das Konzil von Trient sind die Geistlichen besonders offen dafür, mit Bildern zu lehren.

Und mehr noch. Dank der Renaissance ist Gedächtniskunst populär geworden. Autoren tragen Techniken zusammen, bei denen man sich mithilfe von Bildern komplexe Sachverhalte einprägt. Ein in Lateinamerika entstandener Bilderkatechismus wird als Vorbild zitiert.

Mexiko steht zwischen den Welten. Nach der Eroberung müssen Machtverhältnisse neu ausgehandelt werden. Die indigenen Sprachen mit ihrer schwindelerregenden Vielfalt bringen die Spanier an ihre Grenzen. Politischen und religiösen Einfluss können sie nur ausüben, wenn sie Muttersprachler einbeziehen; ob als Übersetzer oder in der Produktion von (Bilder)schriften. Auch wenn das bedeutet, einen Teil der Kontrolle an die Indigenen abzugeben.

6. Mit Dante Spanier werden

Hundert Jahre sind vergangen. Karl der Zweite, König von Spanien, wird allmählich ungeduldig. Bereits sein Vorgänger Philipp der Vierte hatte angeordnet, dass die Indigenen Spanisch lernen müssen. Doch in Mexiko ist man weit davon entfernt. Noch immer wird hauptsächlich in indigenen Sprachen und mit Hilfe von Übersetzern kommuniziert; alles andere ist schlicht nicht praktikabel. Es fehlen die Mittel, um ein grossflächiges Bildungssystem aufzubauen. Zudem liessen sich die Indigenen kaum dazu überreden, ihre Kinder in die Schule zu schicken.

Doch der König lässt keine Einwände gelten. Er weiss: Um ein Reich zu festigen und zu kontrollieren, braucht es eine gemeinsame Kultur. Die Sprache ist dabei unerlässlich. Um zu zeigen, wie ernst es ihm ist, schickt der König mehrere Briefe in die Kolonie. Ihr Ton wird immer eindringlicher.

Der Bischof von Oaxaca lenkt schliesslich ein: Wenn man den Einheimischen nur genügend Anreize gebe, seien sie sehr wohl bereit, Spanisch zu lernen. Konkret würde das heissen, ihnen gewisse Ämter in der Verwaltung zu überlassen. Diese gelten unter den Indigenen nämlich als besonders prestigereich. Ausführen kann sie aber nur, wer Spanisch spricht. Bedeutet das noch mehr Kontrollverlust über die Indigenen?

Die Wenigen, die zu diesem Zeitpunkt Spanisch beherrschen, gelten als Rebellen. Sie setzen sich über die soziale Schranke hinweg, die die Einheimischen von den Eroberern trennen.

Die Frage bleibt auch Jahrzehnte nach Ende der Kolonialzeit unbeantwortet. Als es darum geht, wie die Einheit des noch jungen Staates Mexiko gestärkt werden soll, ist man sich keineswegs einig, was mit den Indigenen und ihren Sprachen geschehen soll. Manche fordern, die Sprachen endgültig durch Spanisch zu ersetzen. Sie glauben, dass die Indigenen nur dadurch zu zivilisierten Bürgern umerzogen werden können. Andere, geprägt vom Sozialdarwinismus des 19. Jahrhunderts, zweifeln grundsätzlich an der Fähigkeit der Indigenen, Staatsbürger von Mexiko zu sein.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts herrscht Chaos: Spanisch gilt als die offizielle Nationalsprache, doch die grosse Mehrheit der Bevölkerung hat keinerlei Bezug dazu. Die Sprache der Elite spielt für den Alltag in den indigenen Stämmen keine Rolle. Mehrere Versuche, ein funktionierendes Schulsystem aufzubauen, laufen ins Leere. Denn sie sind aus europäischer Sicht gedacht. José Vasconcelos etwa, der Rektor der staatlichen Universität, verteilt in den Schulen der Indigenen europäische Klassiker wie Dante und Tolstoi in der Hoffnung, diese Werke könnten den Indianern einen Sinn für Moral und Demokratie geben.

7. Ein Neuanfang

Immer noch gilt Spanisch als die Sprache der sozialen Elite. Es gibt jedoch erste Versuche, indigene Sprachen zu stärken, wie mir V. und M. im Zoom-Interview erzählen. Das Ehepaar lebt seit über 20 Jahren in Mexiko. Die Hälfte davon verbrachten sie in einem Dorf, dessen Bewohner zur Mixtek-Sprachgruppe gehörten. Dort arbeiteten sie als Sprachentwickler und Übersetzer.

Zurzeit ist V. in der Schulung von indigenen Übersetzern tätig, M. in der Öffentlichkeitsarbeit unter Kirchenleitern. Sie erleben immer wieder, wie Indigene ihre Muttersprache wiederentdecken und dabei aufblühen.

Was waren eure Beweggründe für die Arbeit in Mexiko?

M: Wir fanden es nicht gerecht, dass viele Leute noch immer keinen Zugang zum meistgelesenen Buch der Geschichte haben (die Bibel wurde seit 1970 fast 4 Milliarden verkauft), nur weil es keine Übersetzung in ihrer Sprache gibt. Während unserer Ausbildung hörten wir von der grossen sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Mexiko mit seinen 364 Völkern und fühlten uns zu ihnen hingezogen. Ich persönlich war früher oft international unterwegs mit einer Sing- und Tanzgruppe, Mexikaner waren meine besten Freunde.

Wie habt ihr euch auf die Aufgabe als Sprachentwickler und Übersetzer vorbereitet?

M: Wir haben in England Sprachwissenschaft studiert und legten den Schwerpunkt auf Alphabetisierung und Übersetzung, Anthropologie, sowie interkulturelle und theologische Materien.

V: Ich bin Übersetzerin von Beruf. Das Studium hat geholfen, aber da wir mit Sprachen arbeiteten, die nicht geschrieben sind, war es eine andere Dimension.

Was war die Muttersprache der Leute, die ihr in Mexiko traft? Gab es da einen Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren?

M: Mixtek, vor allem die über Dreissigjährigen konnten kaum Spanisch. In dem Gebiet wurde vor etwa zehn Jahren eine Mittelschule eröffnet. Viele der jungen Leute, die dort studierten, haben nach ihrer Rückkehr fast nur Spanisch benutzt. Ihren Kindern brachten sie auch nur Spanisch bei. Aber es war nicht ihre Muttersprache. Ihr ganzes Sein, ihre Identität und ihr ganzes Denken ist immer noch auf Mixtek. Das merkt man, wenn sie Spanisch sprechen und dabei den Satzaufbau in Mixtek benutzen (Verb-Subjekt-Objekt).

V: Ihr Spanisch reicht für ihr eigenes Umfeld, aber mehr als die Realschule können sie damit nicht absolvieren. Die Erwartung ist nicht, dass sie an eine Universität gehen.

Das bedeutet also auch einen Einfluss auf die Bildungschancen.

M: Ja, und wie. Zum einen gibt es überhaupt keine Nähe zwischen Spanisch und den indigenen Sprachen. Zum anderen sind es orale Kulturen: Die Kinder wachsen ohnehin nicht mit Lesen und Schreiben auf. Und dann müssen sie es in der Schule in einer Fremdsprache lernen, das ist eine riesige Herausforderung.

Wie habt ihr die indigene Sprache gelernt?

M: Wir waren mit den Leuten unterwegs, haben Beziehungen geknüpft. Das Dorf, in dem wir waren, war anfangs sehr verschlossen. Wir lernten eine junge Frau kennen, die gerne mit uns zusammen war. Morgens früh, wenn sie Tortillas backte, wenn sie mit dem Vieh auf die Weide ging oder Holz suchte, konnten wir zuschauen und Fragen stellen. Wir notierten uns die neuen Wörter oder nahmen sie auf einen Tonträger auf und praktizierten sie mit anderen Menschen.

V: Wir haben am Anfang alles im internationalen phonetischen Alphabet aufgeschrieben. Dann haben wir Regeln gesucht und ein Alphabet und eine Orthographie erstellt.

Ihr musstet die Grammatik also selbst herleiten?

V: Wir konnten auf das zurückgreifen, was zu anderen Mixtek-Sprachen geschrieben worden war. Die Satzfolge funktioniert beispielsweise immer gleich. Das Problem ist: Es gibt Wörter, die in benachbarten Sprachen gleich sind, aber die Bedeutung ist das genaue Gegenteil.

Und das Alphabet?

V: Man verwendet jeweils das Alphabet der Landessprache, damit der Übergang einfacher ist. Bei den Lauten, die im spanischen Alphabet kein Symbol haben, schauten wir: Was wurde in anderen Mixtek-Sprachen gemacht? Dann testeten wir das Alphabet mit Lesefibeln, um zu schauen, ob die Einheimischen es lesen konnten.

Habt ihr mit den Einheimischen zusammengearbeitet?

M: Mit den einheimischen Lehrern hatten wir oft Gespräche, sie baten um Materialien und stellten Fragen, wieso wir gewisse Dinge so schrieben. Wir erklärten ihnen anhand des Internationalen Phonetischen Alphabets, wie wir auf unsere Schreibweise gekommen waren.

Ihr habt Lesefibeln und Bibelübersetzungen erarbeitet.

M: Ja, genau. Unsere Organisation (SIL Mexiko, eine NGO) hat ein Ausbildungszentrum, wo wir Kurse in Übersetzung und Alphabetisierung für Einheimische aus den Völkergruppen anbieten. Die ersten Besucher des Alphabetisierungskurses waren sehr schüchtern. Dann haben sie sich aber richtig reingehängt und haben eine Lesefibel erstellt. Sie schrieben eigene Geschichten und erstellten Bilderbücher. Diese mussten sie dann vor der Klasse präsentieren und konnten sie später mitnehmen. So lernten sie, Andere auszubilden. Einige von ihnen halfen uns bei der Übersetzungsarbeit.

V: Zuerst lasen wir die Bibelstellen auf Spanisch in verschiedenen Versionen und versuchten, Verständnisfragen zu klären. Dann probierten die einheimischen Übersetzer, den Text in ihren Worten wiederzugeben. Wenn die mündliche Übersetzung gefestigt war, schrieb man sie auf. Das Problem am schriftlichen Text war aber: Die Einheimischen versuchten, ihre Übersetzung dem spanischen Text anzugleichen. Weil das nicht ging, dachten sie, ihre Übersetzung sei falsch.

M: Sie mussten lernen, dass eine Übersetzung nicht originalgetreu sein muss, sondern auch klar und idiomatisch in der Zielsprache. Vor allem Pastoren möchten die Übersetzung so nahe wie möglich an die spanische Version heranbringen. Sie sehen Spanisch als Prestigesprache.

Geht es um sprachliches Selbstbewusstsein?

M: Ja, genau; wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, mit den Pastoren darüber zu sprechen: Wo möchtet ihr in zehn Jahren sein als Gemeinde und mit eurer Sprache? Denkt an eure Kinder und die Probleme, die sie heute haben. Die Einheimischen sind sich gewohnt, dass ihnen gesagt wird, was zu tun ist. Aber für ihre Sprache sollen sie zuständig sein. Wenn sie in Zukunft bei Spanisch bleiben wollen, kann man das nicht ändern, aber man muss ihnen die Folgen bewusst machen. Die Sprache ist das Herz einer Kultur.

V: An anderen Orten, zum Beispiel in Chiapas, ist es ganz anders. Die meisten Materialien werden übersetzt und die Leute lesen und singen in der Sprache, die sie am besten verstehen.

Kann man den Sprachverlust durch Alphabetisierung aufhalten?

M: Das Aussterben der Sprachen geht leider schnell voran. Dort, wo die Eltern wieder in der Muttersprache mit ihren Kindern reden, wo Lesefibeln erstellt und Strassenschilder in der indigenen Sprache aufgehängt werden, kann es eine Wende geben. Es ist sehr viel passiert in den letzten 20 Jahren, seit auch die nationalen Behörden das unterstützen. Man muss sich einfach bewusst sein: Es sind orale Kulturen. Der Schwerpunkt kann nicht die Schrift sein.

V: Es hilft, wenn die Leute wissen, dass ihre Sprache eine Grammatik hat. Vor Jahren sagte man ihnen: «Eure Sprache kann man nicht mal schreiben, das ist keine richtige Sprache.» Wir erstellen auch zweisprachige Wörterbücher, die sehr geschätzt werden. Die Leute staunen, wie viel man mit ihrer Sprache sagen kann. Und wir führen sprachwissenschaftliche Kurse durch. Dort lernen die Einheimischen, inwiefern ihre Sprache anders ist als Spanisch. Sie merken: Es gibt viele andere Sprachen, die nicht wie Spanisch funktionieren. Unsere ist nicht die einzige.

M: Aber die Alphabetisierung ist nicht der einzige Faktor: Die meisten Minderheitsvölker sind orale Kulturen. So braucht es mehrere Strategien, dazu gehören Geschichten in den Ursprachen, der Einsatz von Tonträgern und modernen Technologien, die sie verwenden können. In allem Forschen ist der Dialog mit den Urvölkern sehr wichtig. Nur wenn sie sich für ihre eigenen Ziele begeistern, wird der Einsatz langfristig Erfolg haben.

Edith Ortiz singt auf Spanisch und Mixtek.

Strassenschild auf Spanisch und Otomí. (Quelle)

Strassenschild auf Spanisch und Otomí. (Quelle)

Frauen in die Wissenschaft: Anzeige in einer Nahuatl-Variante. (Quelle)

Frauen in die Wissenschaft: Anzeige in einer Nahuatl-Variante. (Quelle)

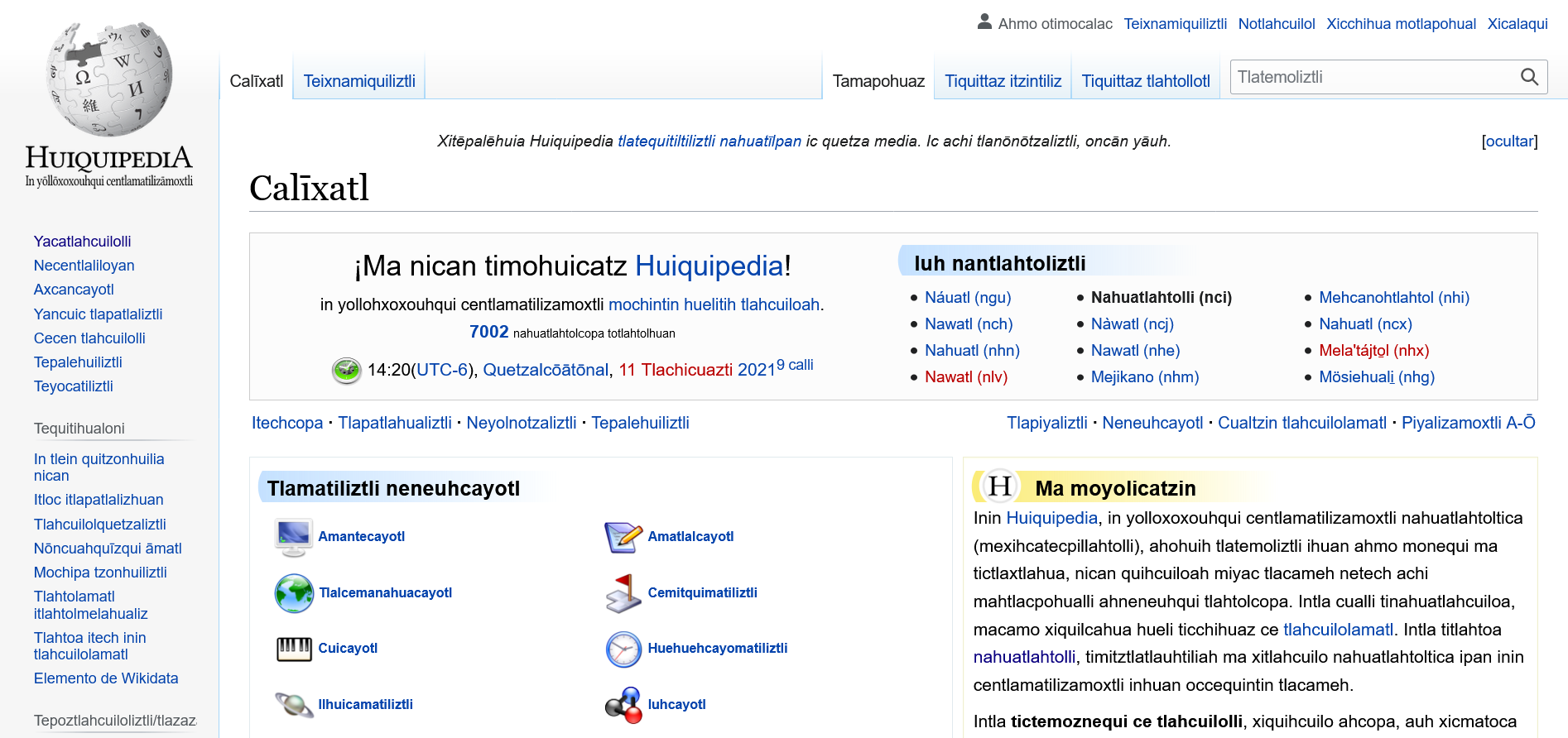

Auch Wikipedia gibt es inzwischen auf Nahuatl. (Screenshot D.D.)

Auch Wikipedia gibt es inzwischen auf Nahuatl. (Screenshot D.D.)

Quellen

Primärtext

Hans Staden (1557): Wahrhaftige Historia. (Online)

Sekundärtexte

Brice Heath, Shirley (1972): Telling Tongues. Language Policy in Mexiko, Colony to Nation. New York/London: Teachers College, Columbia University.

Terraciano, Kevin (2001): The Mixtecs of Colonial Oaxaca. Ñudzahui History, Sixteenth through Eighteenth Centuries. California: Stanford University Press.

Internetquellen

Garza Cuarón, Beatriz/Bartholomew, Doris (1996): Languages of Intercommunication in Mexico. In: Wurm/Mühlhäusler/Tryon (Hgg.): Atlas of Languages of Intercultural Communication in the Pacific, Asia, and the Americas. Berlin/New York: De Gruyter, S. 1253-1290. (Online)

LNN Redacción (2017): ¿Por qué utilizar la palabra ‘indio’ a modo de insulto es signo de ignorancia? (Online)

Morales, Francisco (2008): The Native Encounter with Christianity. Franciscans and Nahuas in Sixteenth-Century Mexico. In: The Americas, 65(2), 137-159. (Online)

Pohl, John M. D. (1994): Mexican Codices, Maps, and Lienzos as Social Contracts. In: Boone Hill, Elizabeth/Mignolo, Walter D. (Hgg): Writing without Words: Alternative literacies in Mesoamerica and the Andes. Durham, London: Duke University Press, S. 137-160.

Schneider, Elena (2007): Testerian Hieroglyphs: Language, Colonization, and Conversion in Colonial Mexico. The Princeton University Library Chronicle, 69(1), 9-42. (Online)

Seite „Barbar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Mai 2021, 17:11 UTC. Abgerufen: 15.06.2021 UTC. (Online)

Seite „Aztekenreich“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Mai 2021, 08:53 UTC. Abgerufen: 14.06.2021 UTC. (Online)

Seite „Chontal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Oktober 2014, 17:56 UTC. Abgerufen: 30. Mai 2021, 08:13 UTC. (Online)

Seite „Oaxaca“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. April 2021, 17:37 UTC. Abgerufen: 30. Mai 2021, 08:14 UTC. (Online)

Seite „Tequistlatekische Sprachen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2019, 05:53 UTC. Abgerufen: 30. Mai 2021, 08:14 UTC. (Online)

Bilderquellen

(Sofern nicht im Fliesstext verlinkt)

- Codex Bodley, mixtekischer Krieger. Bearbeitet durch D.D. (Online)

- Hans Staden: Wahrhaftige Historia. Courtesy by the Lilly Library, Indiana University.

- TheRichic: Spanish Royal Crown. Bearbeitet durch D.D. (Online)

- Georges Jansoone: Dante, gemalt von Luca Signorelli. (Online)

- Kimberley Farmer auf Unsplash. (Online)

Vielen Dank an Joel Silver, Director of the Lilly Library, Bloomington, IN für die Bereitstellung der Scans zu Stadens Historia.

Ebenso möchte ich mich herzlich bei M. und V. bedanken, die sich Zeit genommen haben, um mir einen Einblick in ihre spannende und wertvolle Arbeit zu gewähren.

Herzlichen Dank auch an meine Tandempartnerin M. für das sorgfältige Gegenlesen meiner Texte und die vielen hilfreichen Anmerkungen, und an Prof. Dr. Hildegard Keller. Im Seminar «Indianer in Zürich» hat sie uns nicht nur ermöglicht, Neues auszuprobieren, sondern sie hat uns auch mit viel Wohlwollen und Geduld durch den ganzen Prozess begleitet.