Ein Freak als Minnesänger

«Ohne Verstand und Zusammenhang schrieb er mit elender Hand verschiedene Seiten aus und ergänzte sie mit Verszeilen eigener Erfindung, Verse von jenem schauerlichen Klang, der nur in der Geistesnacht ertönt und nicht nachgeahmt werden kann.»

HKKA 6, S. 137.

Ein Freak nistet sich auf einer verlassenen Burg ein. Er klaut die legendäre Liederhandschrift, den Codex Manesse, und gibt sich als Minnesänger aus. Ein Brand zerstört die Burg, der Verrückte kommt in den Flammen um. Das klingt nach einer ausgefallenen Geschichte. Ist das Fantasy Fiction aus dem 19. Jahrhundert?

Gottfried Kellers Novelle Der Narr auf Manegg, 1877 im ersten Band der Züricher Novellen erschienen, zieht mich sofort in ihren Bann. Dass die ehemalige Burg Manegg, der Schauplatz der Novelle, noch heute besichtigt werden kann, steigert mein Interesse. Als geschichtsliebende Germanistikstudentin merke ich schnell: Genau das ist meine Geschichte!

Auf den ersten Blick zeigt sich, dass es sich nicht nur um eine dramatische Mittelaltergeschichte handelt. Die Novelle ist zusammen mit Hadlaub und Der Landvogt von Greifensee in eine Rahmenerzählung eingebettet, die Bescheidenheit lehrt, vor Hochmut warnt und danach fragt, was Originalität ist. Historische Persönlichkeiten, Orte und Ereignisse zielen auf den Kern: Der Narr auf Manegg soll abschrecken. Nur - wovor eigentlich? Vor Irrsinn? Vor Eigenbrödlerei? Vor den Rändern der Gesellschaft?

Ich mache mich auf den Weg und suche Antworten.

Meine erste Station: Die Quellen - Woher nahm Gottfried Keller seine Ideen für den Narr auf Manegg? Und falls ich eine Quelle finde: War Buz Falätscher, die verrückte Hauptfigur, auch dort schon so unheimlich dargestellt?

Der verrückte Buz Falätscher nistet sich auf der verlassenen Burg Manegg ein. Eine Burg birgt Geheimnisse. Möglicherweise hat sich Gottfried Keller von bereits kursierenden Geschichten inspirieren lassen.

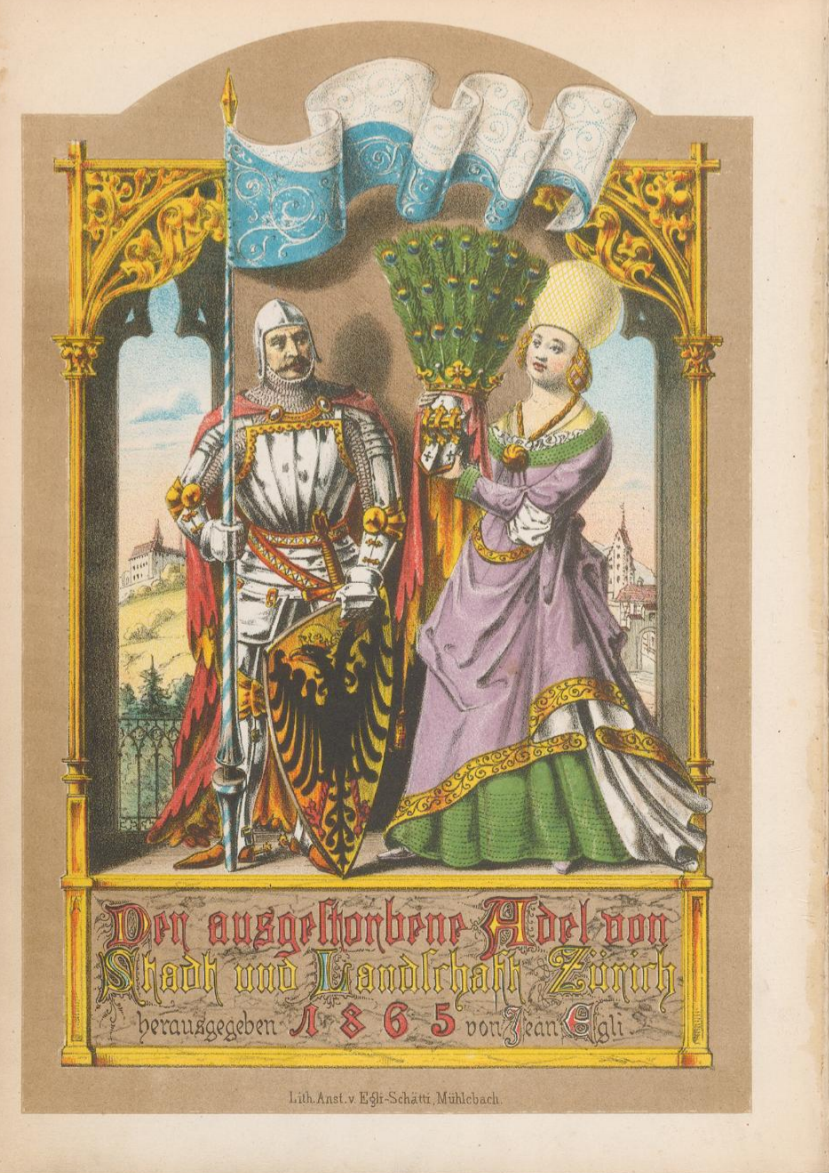

Die Burg Manegg war einst im Besitz des berühmten Zürcher Geschlechts Manesse. 1865, zu Kellers Lebzeiten, erschien ein Buch von Jean Egli. Er beschreibt darin die Familie Manesse. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das Geschlecht zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

© Egli-Schätti Dr., 1865. Zentralbibliothek Zürich, LS Aufsicht 4, https://doi.org/10.3931/e-rara-30921 / Public Domain Mark

© Egli-Schätti Dr., 1865. Zentralbibliothek Zürich, LS Aufsicht 4, https://doi.org/10.3931/e-rara-30921 / Public Domain Mark

Jean Egli erwähnt die herausragende Stellung der Manesse in Zürich:

Von da an lassen sich verschiedene Zweige der Familie unterscheiden, worunter sich Männer befinden, die sich durch persönliches Ansehen in geistlichen und weltlichen Würden, als Ritter und Kaufleute auszeichneten, oder als Freunde der Wissenschaft und Kunst eine hervorragende Stellung unter ihren Mitbürgern zu Zürich einnahmen

Ein Zweig der Manesse war im Besitz des «Haardthurms» an der Limmat, ein anderer Zweig erwarb die Burg Manegg. Ritter Rüdiger Manesse, Besitzer der Burg Manegg, hatte fünf Söhne. Diese hatten jedoch allesamt keine Nachkommen, die «das Geschlecht in gewohntem Stande erhielten». Unter diesen fünf erwähnten Söhnen war Ital Manesse, welcher im Narr auf Manegg eine Rolle spielt. Dazu später mehr.

Wann die Burg Manegg errichtet wurde und wann sie zerfiel, war Jean Egli nicht bekannt:

Wann die Burg Manegg zerfallen, ist ungewiss. Dunkel wie ihr Ursprung erscheint auch das Ende der Burg.

Das wirkt geheimnisvoll. Hat Gottfried Keller die mysteriöse Geschichte der Burg bewusst eingesetzt? Hat er mit den Leerstellen gespielt und diese geschickt mit seiner Fantasie ausgefüllt?

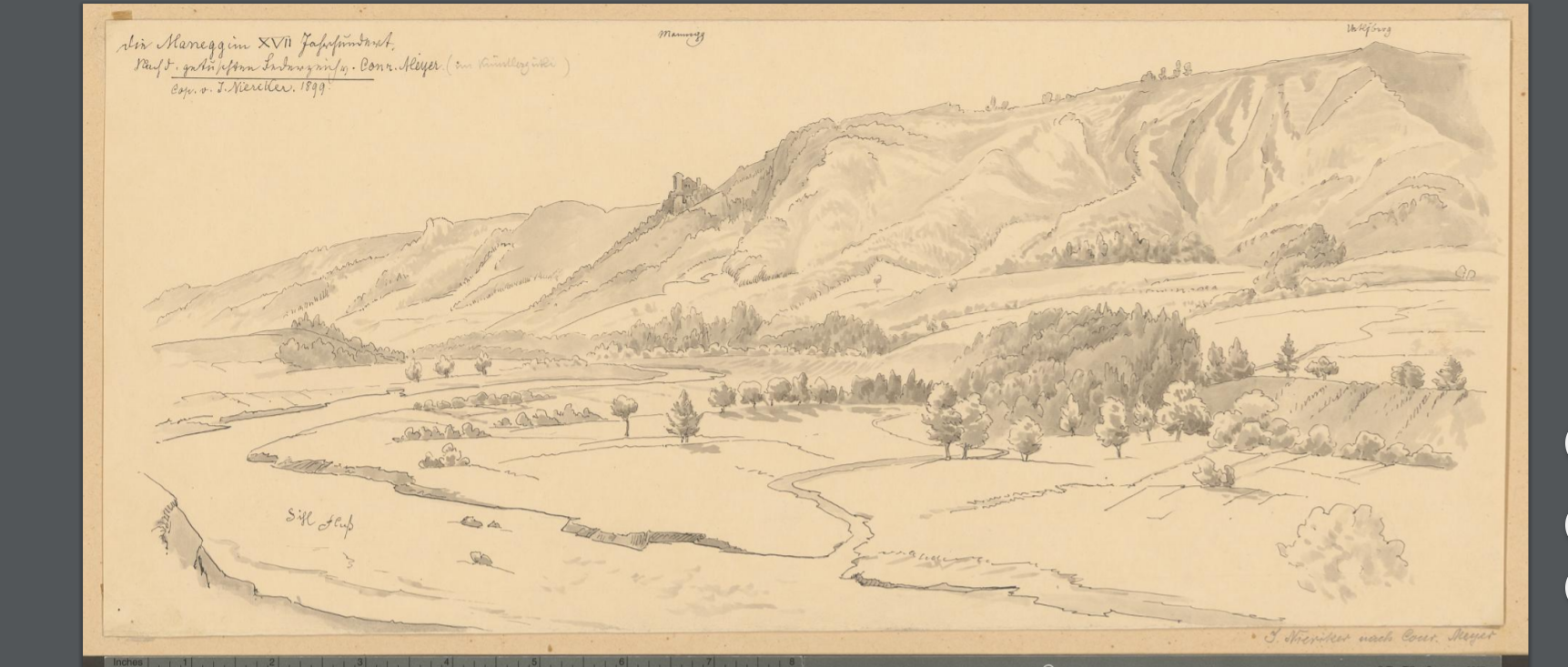

Ein Hinweis auf einen Brand der Burg findet sich jedoch nicht nur in Kellers Narr auf Manegg. Auf einer Zeichnung, die ungefähr aus dem Jahr 1730 stammt, ist der Brand dargestellt:

© Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2.2, Manegg I, 1, https://doi.org/10.3931/e-rara-58112 / Public Domain Mark

© Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2.2, Manegg I, 1, https://doi.org/10.3931/e-rara-58112 / Public Domain Mark

Unter der Zeichnung steht: «Es wurde von einigen muthwilligen Edelleuten verbrennet». Doch wodurch wurde der Brand ausgelöst? Ist im Feuer tatsächlich ein Freak umgekommen? Oder hat Gottfried Keller hier seiner Fantasie freien Lauf gelassen?

Und wie sah die Burg Manegg zu Kellers Zeiten aus?

In Ferdinand Kellers 1840 erschienenem Werk Das Panorama vom Uetliberg mit einer Schilderung der von diesem Standpunkte aus sichtbaren Gebirge finde ich Antworten. Ferdinand Keller beschreibt die «wenigen Trümmer» der Burg Manegg, welche damals noch sichtbar sind. Zu Kellers Zeit waren demnach angeblich einige Reste der Burg Manegg und ein zerfallener Turm zu sehen.

Ferdinand Keller erwähnt etwas, das mich hellhörig werden lässt: Im 16. Jahrhundert habe erstmals eine Geschichte über den Brand von Manegg kursiert. Diese Geschichte sei in einigen Chroniken niedergeschrieben worden:

Zu dieser Zeit nahm, wie Stumpf erzählt, ein blödsinniger Mensch seine einsame Behausung im Schlosse, der täglich in die Stadt kam, und sich bei Adel und Bürgerschaft als einen Edelmann verehren und auf den Stuben herum zu Gast halten liess. Nun zogen einige muthwillige Junker und Burger an einem Aschermittwoch hinaus vor die Burg Manegg und gebärdeten sich, als wollten sie dem albernen Junker das Schloss erstürmen, ängstigten ihn mit Feuer so lange, dass der Scherz endlich zum Ernst wurde, und das Haus in Flammen aufging.

Ein «blödsinniger Mensch», der einsam in seinem «Schloss» wohnt, ein scherzhaftes Ängstigen am Aschermittwoch mit Feuer, ein Brand - jetzt wird mir klar, woher Keller seine Inspiration nahm. Unheimlich wirkt der «alberne Junker» in dieser Beschreibung jedoch nicht. Vielmehr stelle ich mir einen harmlosen Landstreicher vor, der durch ein Unglück umkommt.

In einer Chronik von Johannes Heinrich Erni aus dem Jahr 1820 wird der Zeitpunkt des Brandes angegeben:

Am Aeschermittwoch 1409 wurde sie aus Muthwillen verbrannt.

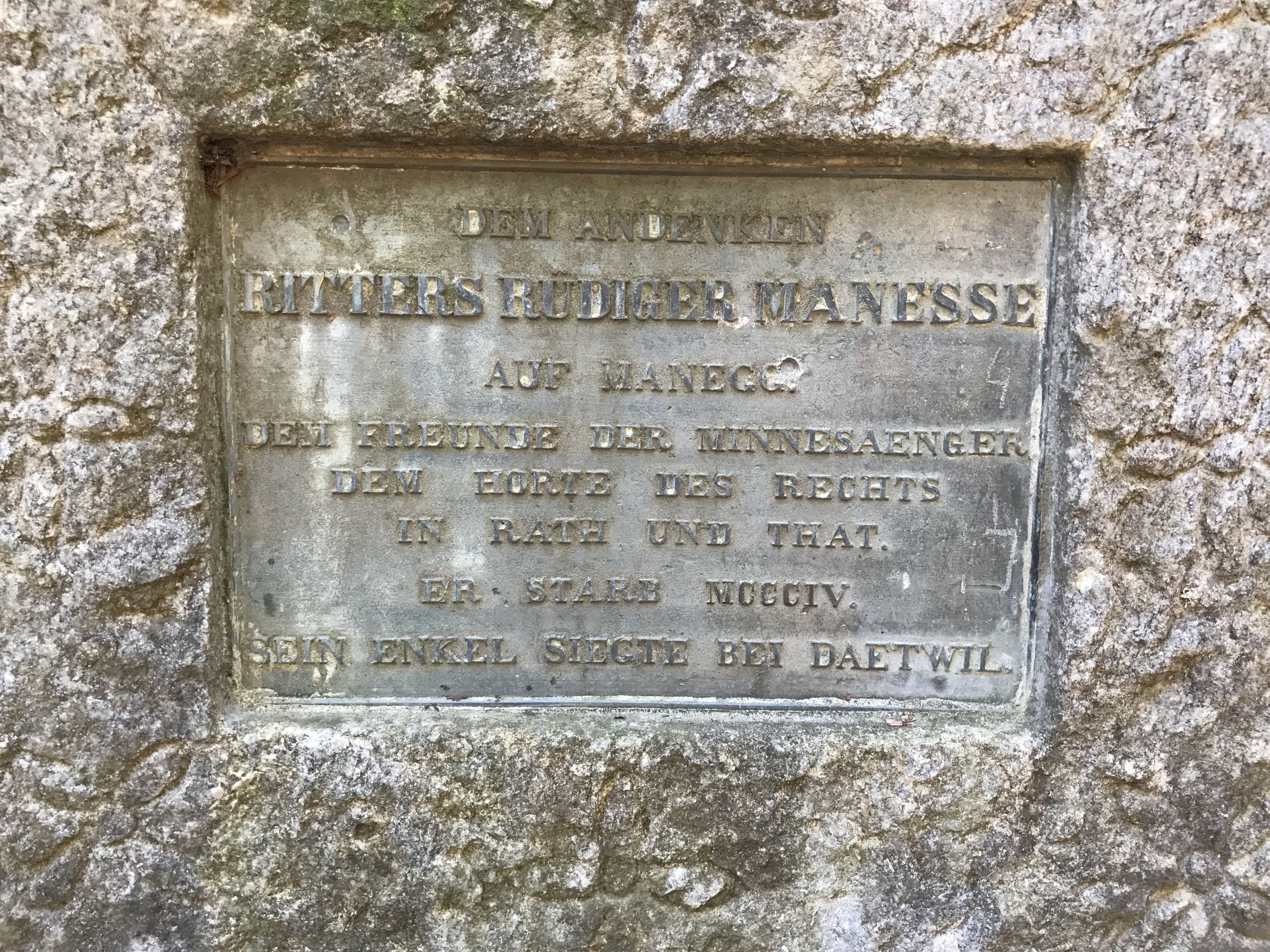

Etwa ein Jahrhundert zuvor, im Jahr 1304, habe Ritter Rüdiger Manesse die Burg Manegg erworben.

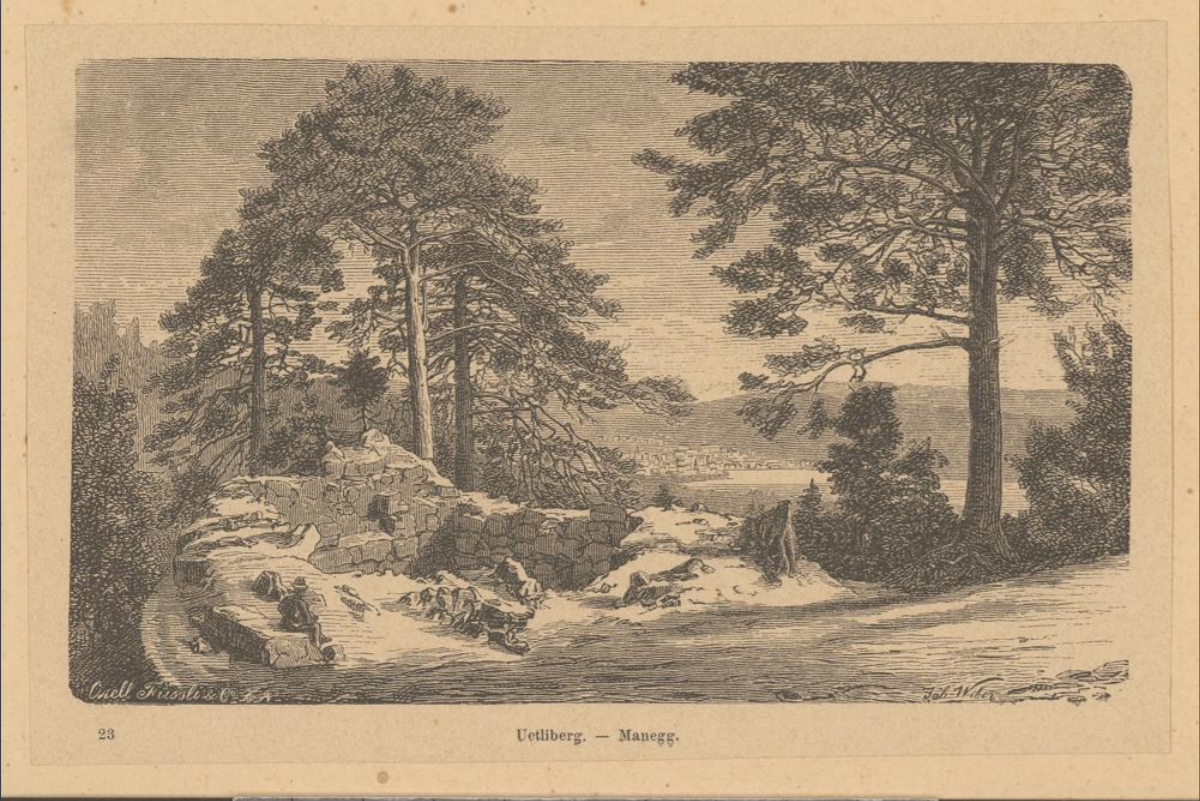

Welche Bedeutung hatte die Ruine zu Kellers Zeiten? Ferdinand Kellers Panorama vom Uetliberg gibt hier wieder Auskunft: Ferdinand Keller schreibt der Ruine Manegg ein historisches Interesse zu. Denn durch Rüdiger Manesse, Verfasser der Manessischen Liederhandschrift, sei die Burg zu einem Sammelplatz von «gelehrten, die edle Dichtkunst liebenden und übenden» Rittern und Edlen geworden.

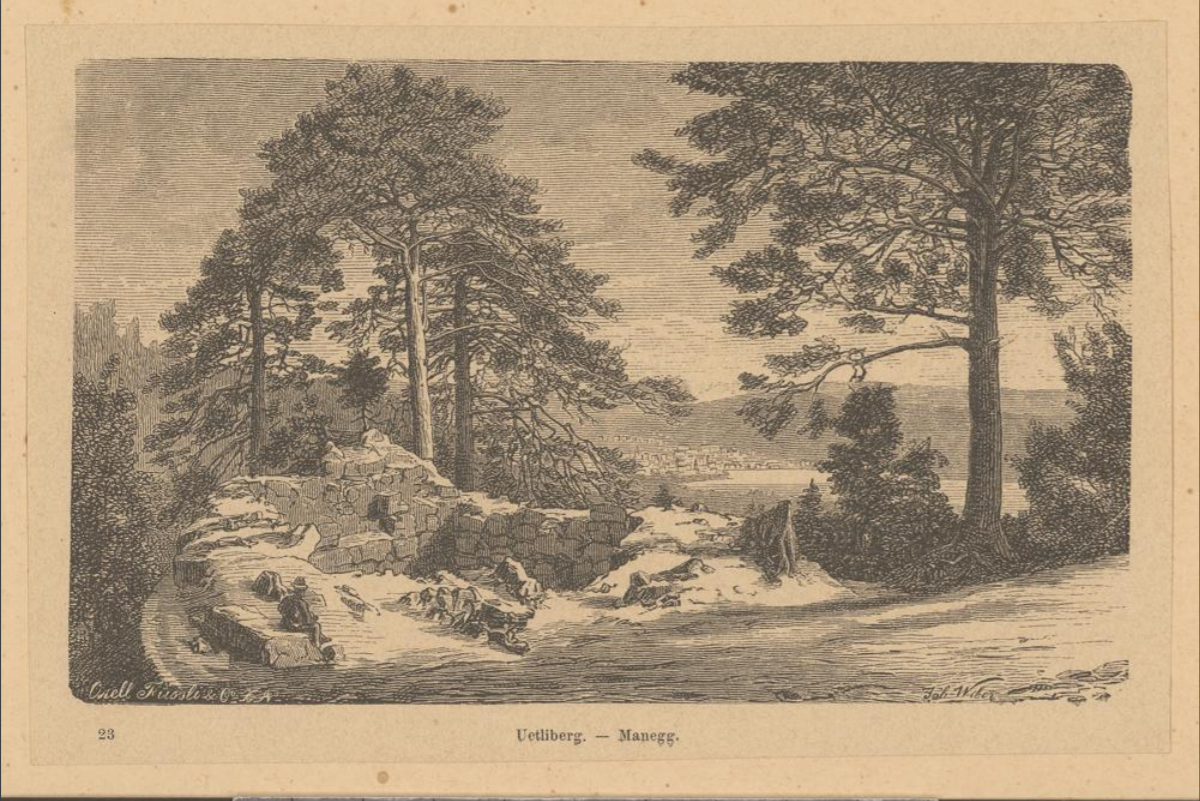

Die Ruine Manegg wurde zu Kellers Zeiten als ein Sammelplatz der Dichtkunst und Inspiration gesehen. Ferdinand Keller beschreibt, dass der Platz sehr häufig von Spazierenden besucht wurde. Als Grund dafür nennt er die «herrliche Aussicht auf das waldige Sihlthal, den See und das Gebirge».

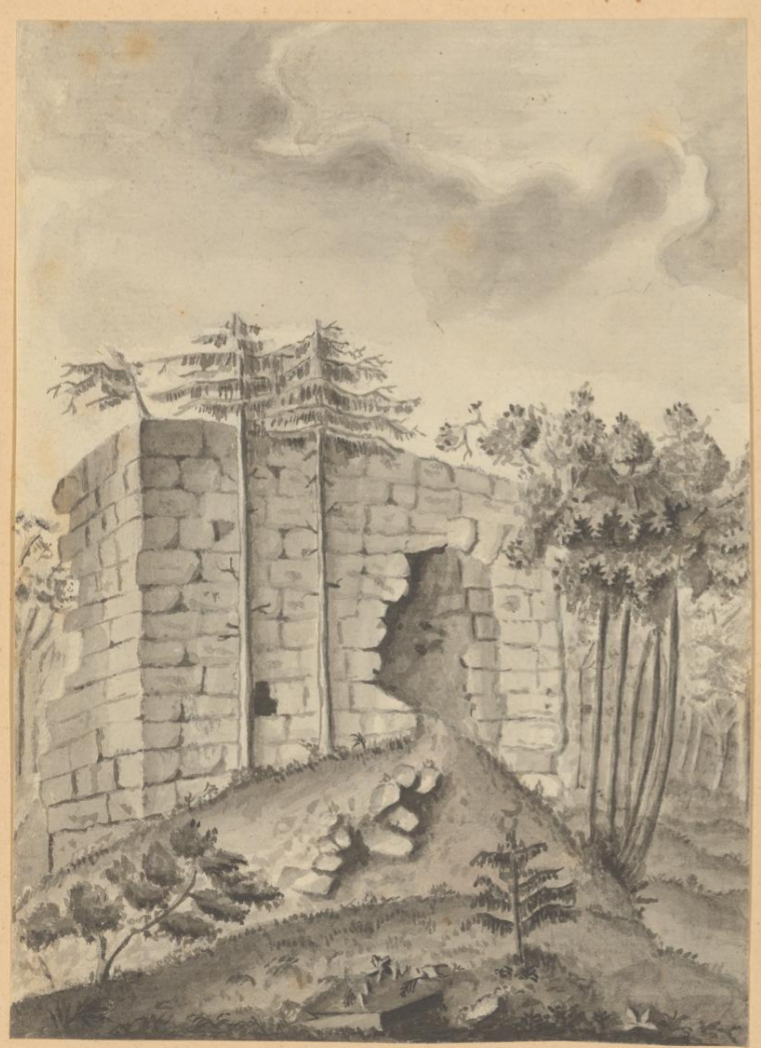

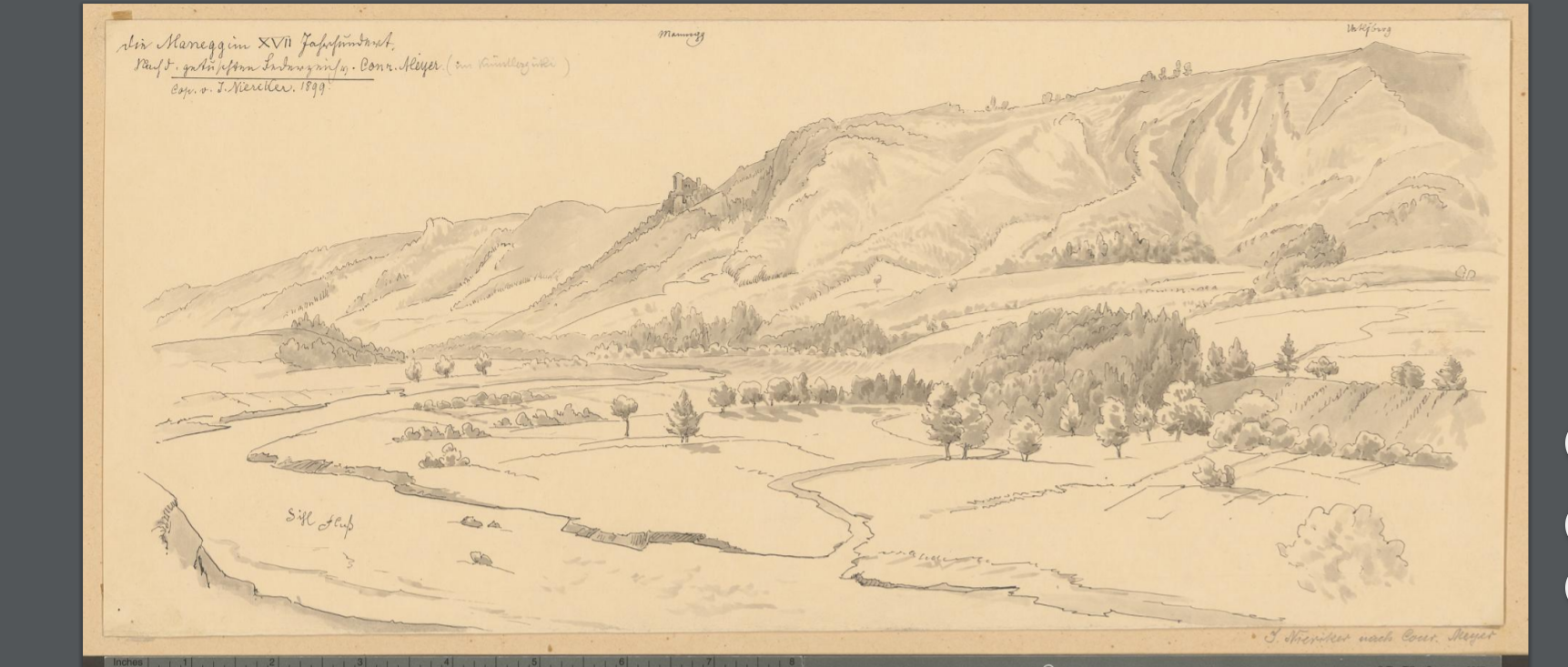

Eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert zeigt, wie man sich diese Spazierenden etwa vorstellen kann:

© Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2.2, Manegg I, 5, https://doi.org/10.3931/e-rara-58115 / Public Domain Mark

© Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2.2, Manegg I, 5, https://doi.org/10.3931/e-rara-58115 / Public Domain Mark

Zu Gottfried Kellers Zeit war es also üblich, einen Spaziergang zur Manegg zu unternehmen. Gewiss hat auch Keller sich an diesem Sammelplatz der Dichtkunst inspirieren lassen.

© Düringer, Daniel: Prospect eines ruinierten Schlosses auf Manegg im Canton Zürich. Zentralbibliothek Zürich, STF Düringer, Daniel V, 10, http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-32450 / Public Domain Mark

© Düringer, Daniel: Prospect eines ruinierten Schlosses auf Manegg im Canton Zürich. Zentralbibliothek Zürich, STF Düringer, Daniel V, 10, http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-32450 / Public Domain Mark

Gottfried Kellers Zutaten für eine gute Novelle?

Ein inspirierender Ort sowie mysteriöse Ereignisse, die in Form von Geschichten weiter kursieren. Die Ursache für den Brand scheint unklar zu sein. Genauso unklar ist, wer dieser Mann war, der sich auf der Manegg einnistete.

Es ist interessant, dass es die Geschichte um diesen Verrückten etwa 100 Jahre nach dem Brand in die Chroniken geschafft hat. Was hat es damit auf sich?

Die Vorlage für Kellers Narr wirkt in diesen Quellen noch nicht unheimlich. Vielmehr wird er als ein «blödsinniger Mensch» oder ein «alberner Junker» beschrieben.

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

Die Rahmenerzählung

Gegen Ende der 1820er Jahre verspürt der junge Herr Jacques den Wunsch, ein «Original» zu sein. Unter einem Original versteht er einen Menschen, der sich stolz über die Köpfe seiner Mitmenschen erheben kann. Herr Jacques ahnt jedoch, dass es in seiner Zeit keine Originale mehr geben kann.

Sein Patenonkel bemerkt die Niedergeschlagenheit Herrn Jacques. Auf einem Spaziergang will er ihn aufmuntern. Die Spazierenden gelangen zum Vorsprung des Berges, auf dem die letzten Steintrümmer der ehemaligen Burg Manegg stehen. Am Fuss des Gemäuers erfrischen sich die beiden am Wasser des Brunnens, welcher zum Andenken an Herrn Rüdiger Manesse erbaut worden war. Rüdiger war der ehemalige Besitzer der Burg Manegg und bekanntlich ein Freund der Minnesänger.

Nach der Erfrischung steigen die beiden Spazierenden ganz zur Burgstätte hoch und betrachten auf einer Bank sitzend die Aussicht. Der Patenonkel erklärt, was ein Original ausmacht:

Ein gutes Original ist nur, wer Nachahmung verdient! Nachgeahmt zu werden ist aber nur würdig, wer das, was er unternimmt, recht betreibt und immer an seinem Orte etwas Tüchtiges leistet, und wenn dieses auch nichts Unerhörtes oder Erzursprüngliches ist!

Als würdiges Beispiel nennt der Patenonkel das längst verschwundene Geschlecht Manesse. In ihrer Blütezeit habe die Familie Manesse alles, was sie unternahm, mustergültig ausgeführt, ohne «durch seltsame Manieren» aufzufallen.

Rüdiger Manesse von Manegg, so erzählt der Patenonkel weiter, habe eines der schönsten Bücher der Welt zusammengebracht: die berühmte Manessische Liederhandschrift. Darin habe er die Lieder der Minnesänger zusammengetragen. Die Entstehung der Manessischen Liederhandschrift erklärt der Patenonkel in der Novelle Hadlaub. Um die falsche Originalitätssucht aus dem Kopf von Herrn Jacques auszutreiben, folgt die abschreckende Novelle Der Narr auf Manegg.

Die Novelle über den verrückten Buz Falätscher ist also eine Geschichte in der Geschichte. Eine Geschichte, die sich der Patenonkel zurechtlegt:

[...] das ereignete sich alles gar heiter und ergötzlich und hat mich in jüngeren Jahren gereizt, mir die Geschichte etwas zusammen zu denken und auszumalen, also daß ich dieselbe fast so erzählen kann, als ob ich sie aufgeschrieben hätte, und ich will Dir sie jetzt erzählen. Es wird eine schöne Mondnacht werden, und bis wir zu Hause sind, bin ich fertig.

Keller thematisiert den Erzählaspekt selber. Das Erzählte wird als «gemacht» dargestellt. Wie der Patenonkel, möchte auch ich eine Geschichte erzählen und mich so meinen Fragen annähern.

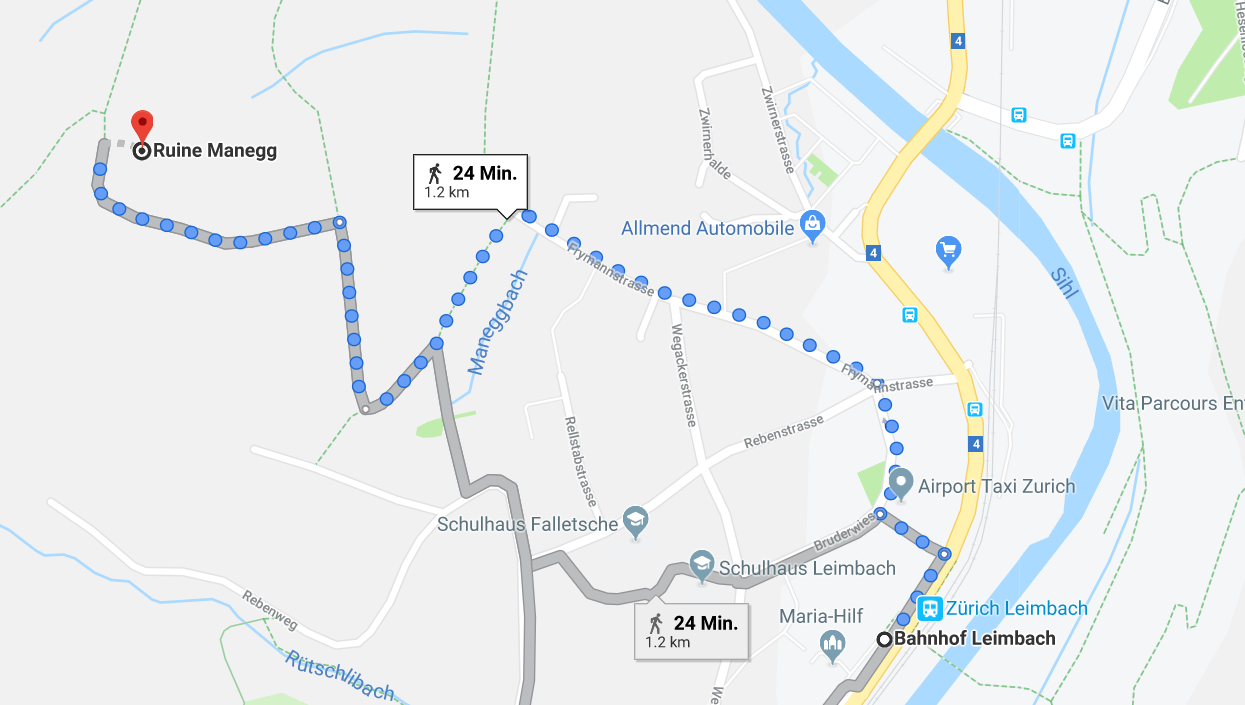

Auf den Spuren des Freaks Buz Falätscher lohnt es sich, zuerst einmal den Spuren von Herrn Jacques zu folgen. Ich will mir einen Eindruck des Schauplatzes verschaffen - und begebe mich auf einen Spaziergang zur Ruine Manegg. Von Leimbach aus startet meine Reise.

© Tanja Rickert und Andrina Zumbühl 2019

© Tanja Rickert und Andrina Zumbühl 2019

Die Geschichte der Burg Manegg

Zu Kellers Zeiten waren noch Reste der Ruine Manegg sichtbar. Weshalb habe ich auf meinem Spaziergang keine Restmauern mehr gesehen? Wie veränderte sich die Bedeutung der Ausflugsziels Manegg seit dem 19. Jahrhundert?

Meine nächste Station ist die Kantonsarchäologie Zürich. Werner Wild, Projektleiter bei der Kantonsarchäologie und Denkmalpflege Zürich, lädt mich zu einem Gespräch ein.

Unser Gespräch beginnt mit dem Niedergang der Burg. Während meiner eigenen Recherche habe ich erfahren, dass die Burg Manegg niedergebrannt ist. Werner Wild bestätigt das. Die Burg Manegg ist im Jahr 1409 durch einen Brand zerstört worden. Dies steht in einem Eintrag im Rats- und Richtbuch der Stadt Zürich geschrieben. Der Grund für den Brand sollte damals abgeklärt werden. Die Burg war seit 1400 Eigentum des Konvents Selnau. Im Buch wurde aber nichts weiter eingetragen. Vielleicht ergaben die Nachforschungen über die Ursachen des Brands nichts. Vielleicht wurde das Ergebnis aus heute unbekannten Gründen nicht aufgeführt.

Bis heute ist also unklar, weshalb die Burg wirklich gebrannt hat.

Die Burg wurde nicht wieder aufgebaut und zerfiel im Laufe der Jahre. Dies unter anderem auch wegen der vielen Besucherinnen und Besucher der Burgstätte. Ausserdem sind Reste alter Burgen damals oft als Baumaterial abgetragen worden, um andernorts wiederverwendet werden zu können.

Aber gibt es die Ruine gar nicht mehr? Oder habe ich die Überreste nur nicht gesehen?

Die Ruinen, so erklärt mir Werner Wild, sind unter meter-hohem Schutt verborgen. So sind die Überreste der Manegg gut konserviert.

© Andrina Zumbühl 2019

Grabungen hat es auf der Burgstätte dennoch gegeben, erzählt mir Werner Wild. Diese wurden allerdings illegal durchgeführt.

© Andrina Zumbühl 2019

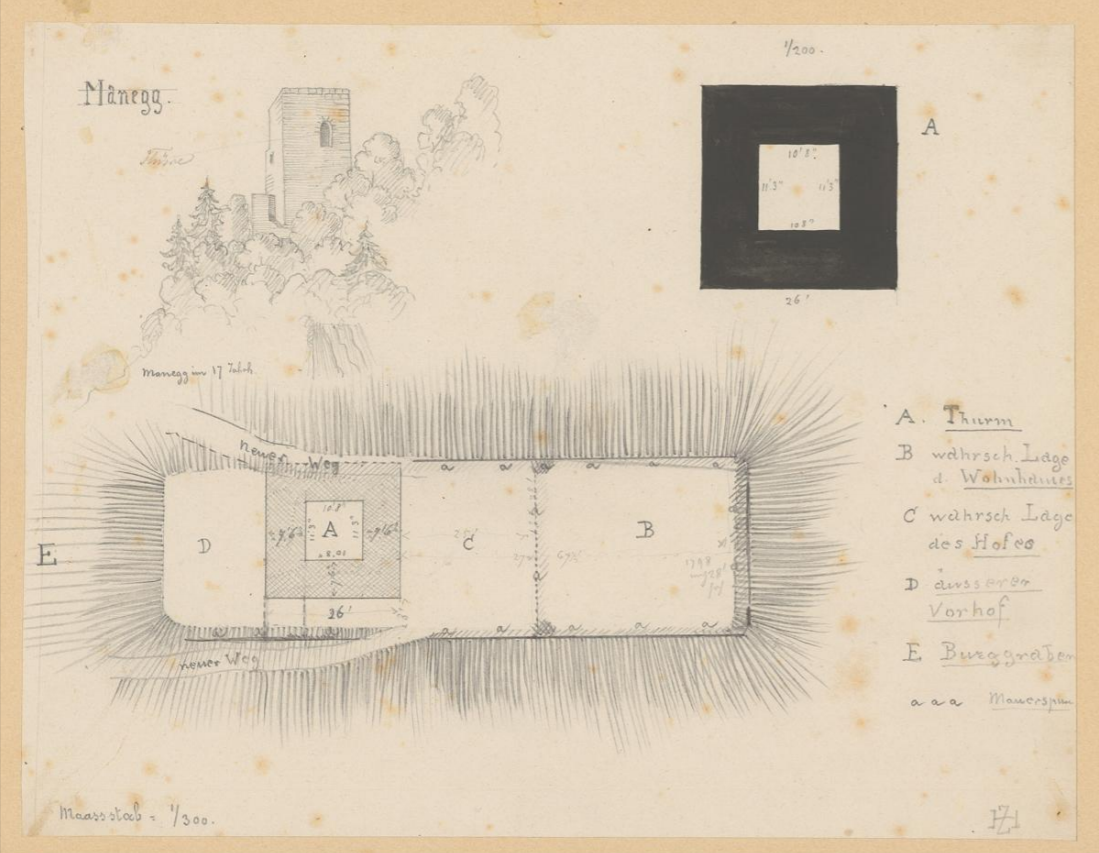

Wie kann ich mir denn die Burg Manegg ungefähr vorstellen? Bei meiner Recherche bin ich auf einen Grundrissplan gestossen. Darauf sind der Turm der Burg sowie ein Wohnhaus eingezeichnet:

© Zeller-Werdmüller, Heinrich: Manegg : Massstab = 1/300. Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2.2, Manegg I, 13, http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-54068 / Public Domain Mark

© Zeller-Werdmüller, Heinrich: Manegg : Massstab = 1/300. Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2.2, Manegg I, 13, http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-54068 / Public Domain Mark

Kann ich mir den Grundriss der Burg etwa so vorstellen? Was hat die Bestandesaufnahme ergeben?

Werner Wild erklärt mir, dass ein Hauptturm und ein Wohngebäude auf dem Plateau standen. Unklar ist, wo sich das Burgtor befand.

© Andrina Zumbühl 2019

Zur Zeit Gottfried Kellers, bestätigt mir Werner Wild, seien nur noch wenige Mauerreste der Ruine sichtbar gewesen.

© Andrina Zumbühl 2019

Was war im 19. Jahrhundert die Bedeutung der Ruine? Weshalb die Faszination für die Ruine als Ausflugsziel?

Anziehend war vor allem die weite Sicht. Der Blick über den Zürichsee und die Alpen lockte die Spazierenden an.

© Andrina Zumbühl 2019

Wieder diese Geschichte über den Verrückten, der sich auf der Manegg einnistet! Noch im 18. Jahrhundert fand sich die Geschichte in Lexika und war im Bewusstsein vieler Leute verankert.

Am Ende des Gesprächs interessiert mich, wie die Gegend rund um die Burg Manegg etwa ausgesehen hat. Gibt es Darstellungen, welche die Burg in einem intakten Zustand zeigen?

Tatsächlich gibt es eine Rekonstruktion der Burggegend. Im Rahmen der Ausstellung Verschwundene Orte (Ausstellung im Haus zum Rech im September 2018) wurde die Gegend rund um die Burg Manegg visualisiert.

Zur Burg Manegg gehörte eine Burg-Kapelle, die Ägidius-Kapelle. Rüdiger IV. von Manesse war wohl der Bauherr der Kapelle.

Dölf Wild, Leiter der Stadtarchäologie Zürich, ging der Bedeutung dieser Kapelle nach.

1393 führte die Insolvenz der Manesse zu einer öffentlichen Gant ihrer Güter. Burg und Kapelle kamen in Besitz des Juden Viflin, seine Witwe verkaufte alles später ans Zisterzienserinnenkloster Selnau.

Die Burg-Kapelle erfuhr als Wallfahrtsort eine erstaunliche Beachtung. Der heilige Ägidius war populär und lockte viele Besucherinnen und Besucher an.

Meine Nachforschungen über die Burg Manegg haben mich einiges gelehrt: Die Bedeutung der Burg Manegg und deren Umgebung ist nicht zu unterschätzen. Ob als Sitz der Familie Manesse oder als Wallfahrtsort für Pilger: Die Burggegend war bekannt. Noch zu Kellers Zeiten war das Burgplateau ein beliebter Ausflugsort. Dazu haben einerseits die rätselhaften Geschichten um den Brand der Burg beigetragen. Andererseits hatte die Burg als Ort des Minnesangs und der Kunst eine kulturelle Bedeutung.

Keller hat sich von diesem bedeutungsträchtigen Ort inspirieren lassen.

Somit komme ich wieder zurück zum Narr auf Manegg.

Wie stellt Gottfried Keller Buz Falätscher dar? Wovor soll die Figur des Narren abschrecken? Diesen Fragen werde ich nun nachgehen.

Wild, Dölf: Ferdinand Keller und der heilige Ägidius von Unterleimbach. In: Peter Niederhäuser/Regula Schmied (Hgg.): Querblicke. Zürcher Reformationsgeschichten. Zürich 2019 (=Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 86), S. 189-195.

© Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Archäologie: Joe Rohrer, bildebene.ch Visualisierung: St. Ägidius in Leimbach mit Ruine Manegg und Sihl-Übergang

© Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Archäologie: Joe Rohrer, bildebene.ch Visualisierung: St. Ägidius in Leimbach mit Ruine Manegg und Sihl-Übergang

© Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Archäologie: Joe Rohrer, bildebene.ch Visualisierung: St. Ägidius in Leimbach mit Ruine Manegg und Sihl-Übergang

© Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Archäologie: Joe Rohrer, bildebene.ch Visualisierung: St. Ägidius in Leimbach mit Ruine Manegg und Sihl-Übergang

© Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Archäologie: Joe Rohrer, bildebene.ch Visualisierung: St. Ägidius in Leimbach mit Ruine Manegg und Sihl-Übergang

© Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Archäologie: Joe Rohrer, bildebene.ch Visualisierung: St. Ägidius in Leimbach mit Ruine Manegg und Sihl-Übergang

«Aus seinem Gesicht konnte man nicht klug werden, ob er alt oder jung sei; doch gar es viele kleine Flächen darin, die immerwährend zitterten, wie ein von der Luft bewegter Wassertümpel [...]»

HKKA 6, S. 130.

Wieder begleite ich Herrn Jacques und dessen Patenonkel. Bei ihrem Gespräch auf der ehemaligen Burgstätte setzt Der Narr auf Manegg ein. Auf dem Burgplateau umherspazierend, fragt der junge Herr Jacques seinen Patenonkel nach dem «Schicksale des Geschlechtes der Manessen und der Burg Manegg». Hier beginnt der Patenonkel mit seiner Erzählung:

Nach dem Tod von Rüdiger Manesse, einem Urenkel des bekannten Liederfreundes, «sank aber der Stern jener Linie». Ein Sohn von Rüdiger war Ital Manesse. Er war zwar begabt, jedoch soll es ihm an Geduld und Vertrauen gefehlt haben.

Ital Manesse wohnte einsam auf der Burg Manegg und wurde nie wirklich glücklich. Irgendwann sah sich Ital dazu genötigt, die Burg Manegg an einen Juden zu verkaufen. Dessen Witwe verkaufte die Burg später den Zisterzienserfrauen in der Selnau.

Im Besitze jener Nonnen ist um das Jahr 1409 die Burg durch Schuld eines Narren abgebrannt, der über dem Laster, immer etwas Anderes vorstellen und sein zu wollen, als man ist, verrückt geworden war.

Dieser Narr war eine «Art Abkömmling der manessischen Herren». Jedoch mischte sich in dieses Blut jenes von «nächtlichem Volke», jenes von dunklen Nachtfrauen.

Der Narr wurde Buz Falätscher genannt. Er war von dürrer Gestalt und trug ein Gewand aus selber zusammengenähten Fellen. Anhand seines Äusseren war unklar, ob er alt oder jung war. Die Emotionen in seinem Gesicht schienen sich ständig zu bekämpfen. Seine Augen hafteten mit «lauerndem Funken» auf den Menschen.

Denn, ob es Tag oder Nacht, ob er satt oder hungrig war, sobald er auf ein menschliches Wesen stieß, redete er auf dasselbe ein und wollte ihm etwas aufbinden, es zu einem Glauben zwingen und ihm einen Beifall abnötigen.

Buz hielt viel auf sich und war keineswegs bescheiden. Er wollte in seinem Leben vieles sein, brachte es aber doch nie zu etwas. Das belustigte die Leute sehr.

Da weiter er bitterlich über die Verkennung und schlechte Behandlung, die ihm überall zuteil wurde [...]

Buz hatte das Glück, ein «Weiblein» zu treffen, das ebenfalls «nach Anerkennung dürstete». Es sorgte für ihn und brachte ein wenig Leben in sein Lehm-Häuschen. Buz jedoch strich weiterhin nur umher und machte sich wichtig.

Dann ging er heim, verlangte sein Essen und das Lob seiner Verrichtungen, die er unaufhörlich schilderte und pries, und wenn das Weiblein nicht alles glaubte und rühmte, so schlug er dasselbe und behandelte es auf das Uebelste.

Allmählich verlor das Weiblein die Geduld. Es glaubte seinem Mann nicht mehr und spottete seiner. Buz sah sein Fehlverhalten nicht ein und verprügelte das Weiblein so sehr, dass es wie leblos da lag. Das Weiblein verliess Buz daraufhin mitten in einer Nacht.

«[...] der über dem Laster, immer etwas Anderes vorstellen und sein zu wollen, als man ist, verrückt geworden war.»

HKKA 6, S. 129.

Buz - ein Freak?

Wovor soll die Figur Buz Falätscher abschrecken?

Das Aussehen von Buz wirkt nicht sehr anziehend: Ein Gewand aus selber zusammengenähten Fellen, ein ständiges Zucken im Gesicht, der stechende Blick.

Einsam haust er in einer Lehm-Hütte und später auf der Burg Manegg. Er lebt zurückgezogen aus der Gesellschaft. Nur wenn er Anerkennung möchte, zieht es Buz unter die Leute.

Sein Charakter wirkt alles andere als sympathisch: Buz ist arrogant, bildet sich ein, alles zu können, will ständig Anerkennung und schlägt sogar seine Frau.

Mein Mitleid mit dem Freak zu Beginn der Novelle verflüchtigt sich spätestens an dieser Stelle. Buz weiss nicht, was er in seinem Leben eigentlich will.

Soll die Novelle also vor Arroganz und Eigenbrödlerei abschrecken?

Buz wirkt nicht nur arrogant, sondern auch unheimlich und unberechenbar. Unheimlich ist etwa seine ungewisse Herkunft. In das Blut seiner manessischen Vorfahren mischt sich auch jenes von Nachtfrauen - Hexen? Es scheint, als fliesse dämonisches Blut durch die Adern des Freaks.

Wieder hefte ich mich an die Fersen von Herr Jacques und dessen Patenonkel. Die Geschichte über Buz Falätscher geht weiter.

Buz, ohne sein Weiblein, musste sich wieder selber versorgen. Wie ein Tier lebte und jagte er instinktiv.

Darüber gewann seine Narrheit einen geregelten Bestand, und als er eines Tages entdeckte, daß die Burg Manegg, die nun den Klosterfrauen gehörte, gänzlich unbewohnt war, richtete er sich in den verlassenen Räumen derselben ein und nannte sich einen Ritter Manesse von Manegg.

Während seiner Ausflüge in die Stadt gab er sich als Ritter aus. Die Edelleute und Ritter gewöhnten sich an ihn. Buz wurde als Sinnbild und Wahrzeichen der Nichtigkeit aller Dinge akzeptiert und mit Humor empfangen. Auch in den Trinkstuben war Buz immer öfter anwesend.

Eines Tages nahm Ital Manesse das grosse Liederbuch seiner Vorfahren mit in die Trinkstube. Das Liederbuch war damals schon 100 Jahre alt. Gemeinsam betrachteten die Anwesenden die schöne Handschrift. Die Nacht war lange und der Wein floss reichlich. Ital Manesse vergass das Buch im Zunfthaus.

Ohne von jemandem erwischt zu werden, nahm Buz das Buch mit auf die Burg Manegg. Auf ihn fiel beim Diebstahl am wenigsten der Verdacht. Man hielt ihn für zu einfältig für einen so grossen «geistigen Schatz».

Unterdessen brütete Buz auf der öden Burgfeste tagelang über dem Buche, das er nur höchst unvollkommen lesen konnte; er gewann eine schwache Ahnung, um was es sich darin handle, und beschloß sofort, ein alter Minnesänger zu sein.

Ohne Verstand und Zusammenhang schrieb er Verszeilen nieder. Sie waren von jenem schauerlichen Klang, der nur in der «Geistesnacht ertönt» und nicht nachgeahmt werden kann.

Er trug seine Verse stets bei sich. Wenn er umherstreifte und Leuten auf einsamer Strasse begegnete, drängte er sich «auf unheimliche Weise» dicht an sie.

[...] und ging so lange neben ihnen her, bis sie seine Gedichte anhörten und erklärten, daß er ein guter und gelehrter Singmeister sei. Zögerte einer, das zu thun, oder lachte er gar, so machte der Narr böse Augen und griff nach dem langen Messer, mit welchem er die unter dem Wasser laufenden Fischottern zu töten pflegte [...]

Buz schien vor nichts mehr zurückzuschrecken.

Buz - ein grosser Minnesänger?

Buz klaut die wertvolle Handschrift, das legendäre Liederbuch der Familie Manesse. Er liest darin, versteht jedoch nichts. Dennoch hat er eine schwache Ahnung, worum es sich handelt. Er beschliesst, Minnesänger zu werden. Schon vieles hat er versucht, nichts wollte so richtig klappen. Und auch als Minnesänger hat er keinen Erfolg.

Ohne Zusammenhang oder Sinn schreibt er Verszeilen nieder. Diese klingen so schrecklich, dass sie an die «Geistesnacht» erinnern. Unheimlich wie Buz Falätscher sind also auch seine Minnelieder.

Und noch unheimlicher ist die Art, wie er seine Lieder vorträgt. Buz folgt Leuten auf einsamer Strasse und bedrängt sie. Wenn sie sich endlich seine Gedichte anhören, erwartet Buz Lob. Und wenn er dieses nicht bekommt, zückt er das Messer.

Ich bekomme den Eindruck, dass Buz irrsinnig ist. Ein Minnesänger ist er bestimmt nicht.

Minnesang kann vieles sein. Als Germanistikstudentin weiss ich: Minnesang zu definieren ist eine Herausforderung. Unterschiedliche Konzepte, Künstler, Zeitepochen und geographische Räume machen den Minnesang zu etwas, das sich immer wieder veränderte. Es ist eine Kunstform in bestimmten Kontexten.

Minnesang, soviel steht fest, ist weder wirre Verskunst noch deren Rezitation vor eingeschüchtertem Publikum.

Meine nächste Station ist die Manessische Liederhandschrift, der Codex Manesse. Gibt es auch diesbezüglich Leerstellen, die Gottfried Keller ausgefüllt hat?

© Heidelberger historische Bestände - digital: Herr Walther von der Vogelweide: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0243/image

© Heidelberger historische Bestände - digital: Herr Walther von der Vogelweide: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0243/image

© Heidelberger historische Bestände - digital: Herr Leuthold von Seven: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0324/image

© Heidelberger historische Bestände - digital: Herr Leuthold von Seven: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0324/image

© Heidelberger historische Bestände - digital: Meister Heinrich Frauenlob: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0793/image

© Heidelberger historische Bestände - digital: Meister Heinrich Frauenlob: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0793/image

Der Codex Manesse

Ich treffe mich mit Andrea Möckli zum Gespräch. Für ihre Dissertation hat sie sich intensiv mit der Überlieferungsvarianz in Liederhandschriften beschäftigt. Liederhandschriften gibt es bekanntlich verschiedene. Die berühmteste ist die Grosse Heidelberger Liederhandschrift C.

Andrea Möckli ist fasziniert von Handschriften. Es ist die Einzigartigkeit und Kostbarkeit dieser Bücher, welche sie faszinieren. Ich möchte mich inspirieren lassen und spreche mit ihr über den Codex Manesse und Buz, der Minnesänger sein will.

Der Codex Manesse ist wohl die umfassendste Sammlung lyrischer Texte aus dem Mittelalter. Die Autorenkorpora werden durch schöne Autorillustrationen eingeleitet.

Die Sammlung wurde ungefähr um 1300 begonnen und bis 1330/40 weitergeführt.

Bis heute ist nicht ganz klar, wer die Sammlung in Auftrag gegeben hat und ob sie wirklich in Zürich entstanden ist. War es wirklich Rüdiger Manesse in Zürich? Vieles deutet daraufhin. Auch Gottfried Keller beschreibt es so in Hadlaub.

Es ist unklar, wo sich der Codex Manesse kurz nach der Herstellung befand. Ob er sich, wie im Narr auf Manegg, in Zürich befand, ist ungewiss. Spätestens im 16. Jahrhundert gelangte die Handschrift jedoch nach Heidelberg. Eine Zeit lang war der Codex Manesse sogar im Besitz der französischen Königsfamilie, bei Ludwig XIV. Das Buch war kostbar. Früh erkannten die Leute die Bedeutung der Handschrift. Auch Buz erahnt diese Bedeutung in der Novelle.

In den Jahren 1746/47 wurde die Handschrift an Bodmer und Breitinger nach Zürich ausgeliehen. Dann kam sie wieder zurück nach Heidelberg.

Das nicht historisch gesicherte Wissen in der Überlieferungsgeschichte lässt Raum für Spekulationen. Gottfried Keller füllt Leerstellen wieder mit seinen Geschichten aus.

Kommen wir nun zu Buz und seinem Dasein als Minnesänger. Buz meint, er könne spontan Minnesänger werden. So einfach ist das aber nicht. Minnesang ist eine Kunst. Hinter den Texten steckt Arbeit.

Buz' Auftreten vor potentiellem Publikum lässt sehr zu wünschen übrig. Wie wurde Minnesang richtig aufgeführt?

Es ist nicht ganz gewiss, wie Minnesang vorgetragen wurde, erklärt mir Andrea Möckli. Minnesang war jedoch performativ, wurde also vor Publikum aufgeführt. Die Sänger präsentierten ihre Werke wohl an verschiedenen Höfen.

Die Minnesänger zogen nicht im Feld umher, um nach Lust und Laune zu singen, wie Buz es tut. Minnesang ist Teil der höfischen Kultur. Die höfische Gesellschaft verstand die Konzepte und Verweise, welche die Minnesänger präsentierten.

Buz klaut eine wertvolle Handschrift, ohne zu wissen, worum es sich handelt. Dennoch ahnt er den Wert der Handschrift und deren kulturelle Bedeutung.

Genau das wird ihm zum Verhängnis. Durch den Versuch, ein Minnesänger zu sein, kommt er am Ende ums Leben. Schuld daran ist sein Wunsch, etwas sein zu wollen, das er nicht ist. Dazu gleich mehr.

Die Geschichte nimmt durch den Brand ein tragisches Ende, doch die Manessische Liederhandschrift kann in der Novelle aus der brennenden Burg gerettet werden. Die Schrift lebt weiter - und mit ihr die Literatur.

Buz und wir Leser*innen heute kommen nicht mehr in die Zeit des Minnesangs zurück. Es bleibt uns aber diese wichtige Handschrift als Zeugnis jener Zeit.

Auch Gottfried Kellers Version der Manessischen Liederhandschrift lebt weiter. In Hadlaub beschreibt er deren Entstehung, in Der Narr auf Manegg deren Bedeutung für die Nachwelt. Noch heute werden diese Novellen in der Schule gelesen. Gottfried Keller prägt dadurch ein bestimmtes Mittelalterbild, das in den Köpfen der Menschen weiterlebt.

Weshalb genau wird der Minnesang Buz zum Verhängnis? Und weshalb brennt die Burg nieder? Die Geschichte geht weiter...

Am Aschermittwoch trafen sich die Bürger in den Zunfthäusern. Sie sassen beisammen und tranken. Einer jedoch fehlte: Buz Falätscher. Seine Abwesenheit fiel auf.

Da nun auch seine neuesten Thorheiten und Gewaltsamkeiten zur Sprache kamen und kund wurden, fiel es den Herren wie Schuppen von den Augen, und sie überzeugten sich, daß das verschwundene Liederbuch nirgends anders als auf der Manegg liegen könne.

Der Wein floss reichlich. Angeheitert beschlossen einige Jünglinge, dem Narren einen Streich zu spielen. Sie wollten die Burg bestürmen und das Liederbuch zurückholen.

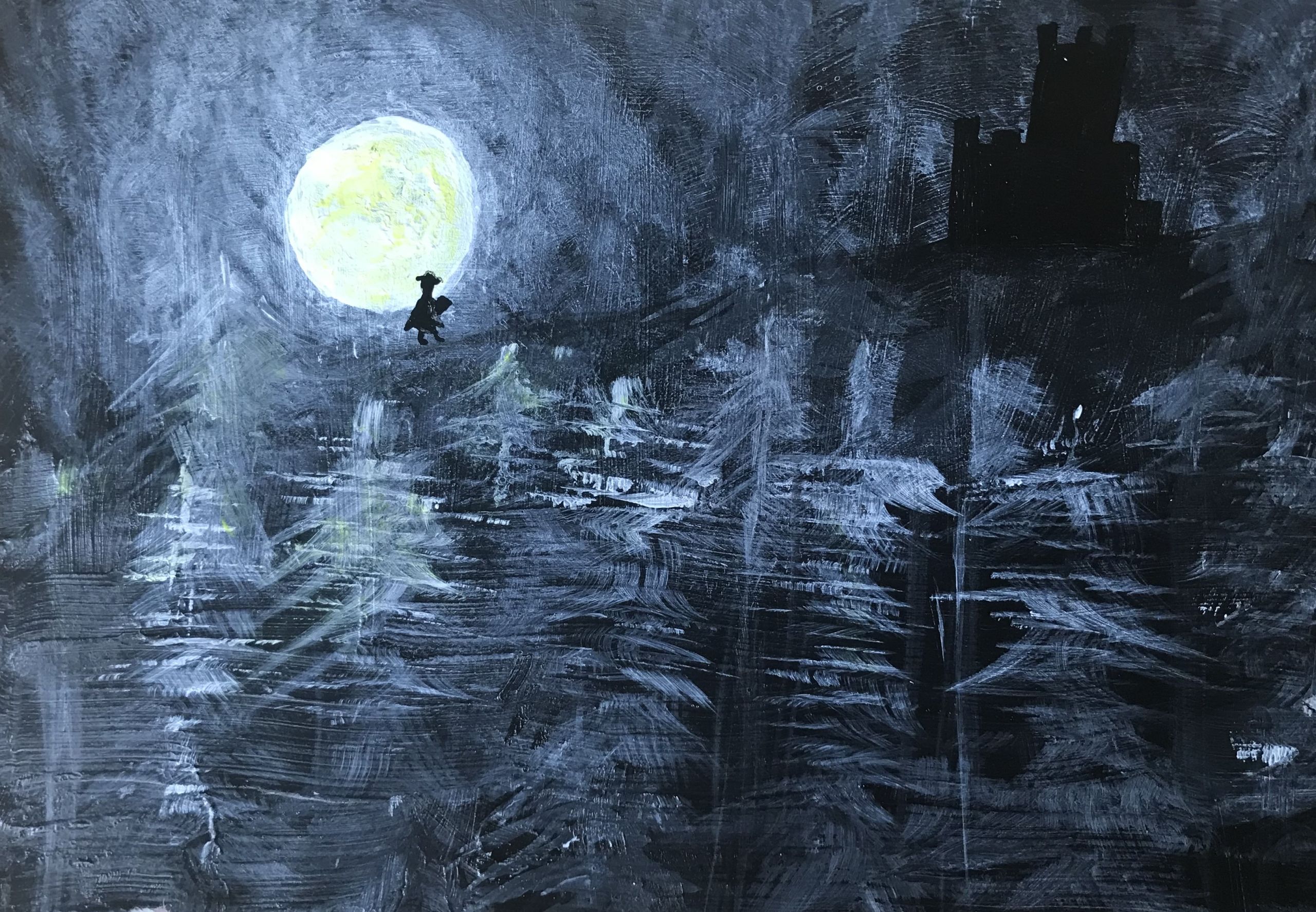

Mit Fackeln, Trommeln und Wein zogen sie fröhlich aus der Stadt. Die Schar gelangte nach Mitternacht zur Burg Manegg. Der Wald war von Fackeln erhellt.

Buz, von den Lichtern und dem Lärm geweckt, wurde nervös. Er glaubte, die Hölle stehe vor seiner Tür. Die Schar öffnete gewaltsam das Tor.

Zu gleicher Zeit aber schleuderte auf einer andern Seite der Burg ein Unbesonnener seine Fackel in weitem Bogen über den Graben und in ein Fenster, mehr um seine Kraft zu erproben, als um Schaden anzurichten.

Die Fackel flog unglücklicherweise weit. Sie fiel in das Innere des Gemaches und auf das Heulager des Narren. Bald stand die «alte, morsche Burg» in Flammen.

Buz irrte mit Geschrei in der Burg umher, das Buch krampfhaft umklammert. Buz und das Buch wurden aus der Burg gerettet. Das Buch war in den Flammen nicht beschädigt worden. Buz jedoch war vor «Schreck oder Schwäche» gestorben.

Man legte den Toten auf grünes Moos unter den Bäumen; friedlich und beruhigt lag er da, erlöst von der Qual, sein zu wollen, was man nicht ist, und es schlummerte mit ihm ein unechtes Leben, das über hundert Jahre im Verborgenen gewuchert hatte, endlich ein

Still geworden, tranken die jungen Männer ihren Wein. Dann brachten sie das wohlerhaltene Buch zu Ital Manesse zurück. Dieser übergab das Buch an den Freiherr von Sax. 200 Jahre blieb es auf Forsteck.

Es wurde gemunkelt, dass im Hochsommer und bei guter Witterung ein liebliches Klingen von den Felsen bei Forsteck zu hören war. Die Leute suchten nach Erklärungen.

Wir aber wissen, daß es die guten Geister des Liederbuches waren, welche dort tönten und klangen [...]

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

Die Rahmenerzählung

So endet die Erzählung vom Untergang der Manegg. Herr Jacques ist nachdenklich und ruhig geworden.

Die nachdrückliche Art, wie der Alte die Krankheit, sein zu wollen, was man nicht ist, betont hatte, war ihm aufgefallen [...]

Als sie längst wieder Zuhause sind, denkt Herr Jacques noch immer über die Geschichte nach. Der unglückliche Narr auf Manegg schwebt vor seinen Augen «wie ein Nachtgespenst». Die Erzählung des Patenonkels hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Noch einmal erklärt der Patenonkel ihm, was ein Original ausmacht. Er betont, dass solche Menschen selten sind und schon immer selten waren. Originale zeichnen sich durch Tüchtigkeit und Liebenswürdigkeit aus. Sie üben auf ihre Umgebung eine «erhellende und erwärmende Wirkung» aus. Ganz anders also, als der Narr Buz Falätscher.

Dieser zeichnet sich durch Aggressivität und Wahnsinn aus. Sein Versuch, Minnesänger zu sein, hat ihm am Ende das Leben gekostet.

Wie hat Buz Falätscher auf Zeitgenossen Kellers gewirkt? Haben sie ihn, genauso wie ich, als unheimlich und bemitleidenswert zugleich empfunden?

«[...] die wirklichen Ritter gewöhnten sich sogar mit tiefem Humor daran, den Mann im Ottergewande als ein Sinnbild und Wahrzeichen der Nichtigkeit aller Dinge zu ihren Gelagen zu ziehen.»

HKKA 6, S. 136.

Beginnen möchte ich mit einer Aussage Gottfried Kellers zur Figur des Narren. Am 27.8.1875 schreibt er an Adolf Exner über sein Vorhaben der Züricher Novellen:

Hier wird überall nicht politisirt sondern nur fabuliert u Comödirt. [...] die Zerstörung der Burg Manegg am Albis [...], die von einem Verrückten bewohnt war, durch lustige junge Zürcher u. s. w.

Gottfried Keller selber spricht von einem Verrückten. Noch bevor er richtig mit dem Schreibprozess beginnt, charakterisiert er die Figur im Kopf.

Wie haben Kellers Zeitgenossen auf die Novelle reagiert? Halten sie Buz ebenfalls für verrückt?

Julius Rodenberg schreibt am 8.1.1877 in einem Brief an Gottfried Keller:

Ihr «Narr auf Manegg» ist ein wundersam anziehendes Gebilde voll ausgelassener Lustigkeit u. tiefer Wehmuth - es ist das traurige Satyrspiel des späten Mittelalters nach der schönen, goldenen Zeit des Minnesangs; die Figuren originell, wie nur Sie dergleichen schaffen können, das Colorit u. alles Detail merkwürdig mit dem Geist der Zeit übereinstimmend, wie man sich ihn denkt, u. zu den wunderlichen Käuzen passend, die Sie darstellen.

Rodenberg empfindet die Geschichte um Buz Falätscher als gleichzeitig lustig und traurig. Ein «trauriges Satyrspiel» sieht er darin.

Amüsiert fühlt sich während der Lektüre auch Jakob Baechtold. Am 13.2.1877 schreibt er an Keller:

Ihr «Narr auf Manegg» hat uns köstlich belustigt. Man hätte dem Kerl noch einige verrückte mittelhochdeutsche Verse in den Mund legen sollen.

Buz belustigt scheinbar nicht nur die Edelleute und Ritter in der Novelle, sondern auch die Zeitgenossen Kellers. Ist Buz wirklich ein Sinnbild der Nichtigkeit aller Dinge? Warnt die Figur uns davor, das Leben allzu ernst zu nehmen?

Die Gestalt Buz wird jedenfalls gelobt. So auch in der NZZ. Am 13.02.1878 schreibt Adolf Frey:

[...] wir denken hier, ohne auf vieles Andere zu verweisen, an die Gestalt des Buz Falätscher in der Erzählung «Der Narr auf Manegg», die, wenn Keller auch nichts anderes geschaffen hätte, allein schon hinreichen würde, ihm den dauernden Namen eines großen Meisters zu sichern.

Buz wird von Kellers Zeitgenossen als zugleich traurige und amüsante Gestalt wahrgenommen. Das erinnert mich eher an einen durchgeknallten Landstreicher.

Weshalb habe ich Buz während der Lektüre als gefährlichen und unheimlichen Freak empfunden?

Ich suche weiter. Wovor soll uns Buz warnen?

Meine Recherche zur Figur Buz Falätscher ist nicht wirklich erfolgreich. In der Forschung stehen andere Themen im Vordergrund. Viel mehr als für den Freak Buz interessieren sich Wissenschaftler*innen für Herrn Jacques und die Rahmennovelle. Wenn Der Narr auf Manegg zur Sprache kommt, dann vor allem im Kontext der Rahmenerzählung und in Bezug auf die Frage, was Originalität ist. Falls die Novelle überhaupt zur Sprache kommt.

Vielmehr scheinen etwa Hadlaub oder Das Fähnlein der sieben Aufrechten herzugeben. Wenn die Züricher Novellen besprochen werden, dann werden diese beiden Novellen oft als erstes genannt.

Aber wieso?

Liegt es womöglich daran, dass Gottfried Keller selber der Novelle nicht viel Raum zugestanden hat? Am 16.12.1876 schreibt er an Julius Rodenberg:

Mit Umgehung aller Ausreden schicke ich hiermit den «Narren» ab. Derselbe ist nur kurz, allein ich mochte ihn nicht länger ausdehnen (abgesehen von der Zeit) um den Raum für die letzte Novelle zu gewinnen.

Anscheinend stand Keller bei der Fertigstellung der Novelle unter Zeitdruck. Er wollte lieber Raum für die letzte Novelle gewinnen.

Ist der Narr auf Manegg nicht wichtig genug?

Am Ende werde ich doch fündig - und hellhörig: Buz, ein Besessener, ein Mensch, der lieber in der Vergangenheit leben möchte? Ein Mensch, der die Geister der Vergangenheit weckt?

© Andrina Zumbühl 2019

© Andrina Zumbühl 2019

In einem NZZ-Artikel bezeichnet Philipp Theisohn Buz als «Besessenen». Doch wovon ist Buz besessen?

Ich frage nach.

Philipp Theisohn hält Buz Falätscher zwar für einen der «charmantesten Figuren der Kellerschen Novellistik».

Doch die Vergangenheit hält Buz gefangen. Er hat die fixe Idee, das Dasein seiner Vorfahren zu wiederholen. Diese Idee endet tödlich.

Buz Falätscher will in der Vergangenheit leben und die Vergangenheit sein, erklärt Philipp Theisohn. Nicht nur das: Er will die Literatur vergangener Zeiten wieder schreiben. Buz ist deswegen ein Besessener, weil er die Toten und die Vergangenheit beschwört. Er weiss nicht, wie er mit der Vergangenheit umgehen soll.

© Andrina Zumbühl 2019

Die Geister der Geschichte zu bändigen ist eine hohe Kunst. Buz wird verrückt ob diesem Vorhaben.

Auch Herr Jacques fühlt den «unbewussten Trieb», sich in die Geschichte der Zürcher Originale einzuschreiben. Genauso wie Buz, verspürt auch er das beklemmende Gefühl, aus der Geschichte der grossen kulturellen Blüte verbannt zu sein.

Buz hat das Gefühl, nicht mehr Teil dieser Vergangenheit zu sein. Er glaubt, davon ausgeschlossen zu sein. Das ist sein Problem.

© Andrina Zumbühl 2019

Es ist jedoch verderblich, die Vergangenheit nicht als solche zu akzeptieren. Was vergangen ist, ist eben vergangen. Dies gilt auch für die Literatur. Es ist nicht möglich, längst vergangene Dichter nachzuahmen.

Buz versucht, von der Geschichte und der vergangenen Literatur Besitz zu ergreifen. Er merkt nicht, dass er dabei selber ergriffen wird. Buz wird zum Besessenen.

Besessen ist er von der Idee, jemand anderes zu sein - ein Minnesänger aus der Vergangenheit.

In Kellers Werk kann man in schöner Regelmässigkeit beobachten, was mit denjenigen geschieht, die von der Geschichte Besitz zu ergreifen versuchen und nicht merken, dass sie dabei selbst ergriffen werden.

Gottfried Keller greift das Problem auf, dass Kunst aus vergangenen Zeiten nicht nachgeahmt werden kann. Er verwandelt dieses Problem in Literatur. Oder wie Philipp Theisohn es ausdrückt: «Aus der Unmöglichkeit von Kunst Kunst machen».

Ich verstehe nun, weshalb mir Buz so unheimlich vorkommt: Er ist ergriffen, ja besessen von einer Idee. So besessen, dass er nicht mehr Herr seiner selbst ist und sogar aggressiv und bedrohlich wird.

Theisohn, Philipp: Besessen von den Toten. Gottfried Kellers Dämonologie. In: Neue Zürcher Zeitung 23.5.2015, S. 57f.

Buz - Verrückter, Freak, Besessener?

Der Narr auf Manegg soll abschrecken. Nur - wovor eigentlich? Vor Irrsinn? Vor Eigenbrödlerei? Vor den Rändern der Gesellschaft?

Diese Fragen habe ich mir zu Beginn meiner Spurensuche gestellt.

Es steht fest: Buz ist nicht nur ein aggressiver und hochmütiger Mensch, der vor Eigenbrödlerei und Irrsinn warnen soll. Er ist nicht nur ein harmloser Freak. Er ist auch bedrohlich und unheimlich. Ein Besessener.

Mit dem Besitz der Manessischen Liederhandschrift beginnt für Buz ein neues Dasein. Er schreibt unheimliche Zeilen und zwingt sich wildfremden Menschen auf. Er bedroht diese sogar mit einem Messer.

Von da an verliert Buz die Kontrolle:

[...] er schien seine Natur geändert zu haben und vor keiner Bedrohung mehr zurückzuschrecken.

Aus dem verspotteten und meist harmlosen Aussenseiter wird eine regelrechte Bedrohung. Es scheint, als habe erst der Besitz dieses Buches und das Leben als sogenannter Minnesänger ihn vollends wahnsinnig gemacht.

Erst durch den Brand der Burg Manegg und den Tod wird er von seiner Besessenheit erlöst:

[...] friedlich und beruhigt lag er da, erlöst von der Qual, sein zu wollen, was man nicht ist [...]

Die Figur Buz warnt davor, an der Vergangenheit festzuhalten und in vergangene Zeiten zurückzuwollen.

Die Zeit kann nicht zurückgedreht werden.

Buz ist eine Figur, die ob diesem Gedanken verzweifelt.

Aber wie sich in Gottfried Kellers Züricher Novellen zeigt, kann das Nachdenken über ebendieses Problem zu grossartiger Literatur werden.

Hier endet meine Spurensuche.

Es ist mir gelungen, die Figur Buz Falätscher und dessen Verrücktheit ein bisschen besser zu verstehen.

Nun ist es an den Leser*innen, sich auf eigene Spurensuche zu begeben.

Dazu braucht es lediglich eine Ausgabe der Züricher Novellen und vielleicht ein Picknick für unterwegs. Dann kann es losgehen. Bei der Ruine Manegg lässt es sich ungestört lesen.

Wer noch immer nicht genug hat, kann den Spaziergang zur Ruine und die Lektüre der Novelle auch bei Nacht unternehmen.

© Screenshot Google Maps: Bahnhof Leimbach Zürich bis Ruine Manegg

© Screenshot Google Maps: Bahnhof Leimbach Zürich bis Ruine Manegg

Danke!

Bedanken möchte ich mich bei Hildegard Keller für die Unterstützung der Entwicklung meiner persönlichen Story - sowie für die Ermutigung zu Kreativität.

Ein grosses Dankeschön geht auch an Werner Wild, Andrea Möckli und Philipp Theisohn für die spannenden Gespräche und die kompetente Auskunft.

Bei Dölf Wild möchte ich mich dafür bedanken, dass er mir die Visualisierungen der Burggegend sowie Informationen rund um die Burgruine zur Verfügung gestellt hat.

Last but not least möchte ich mich bei meiner Tandempartnerin Tanja Rickert für die grossartige Unterstützung bedanken.

© Andrina Zumbühl

© Andrina Zumbühl

Primärliteratur

Gottfried Keller. Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe (HKKA). Band 6. Züricher Novellen, hg. v. Walter Morgenthaler et al. Zürich 1999.

Gottfried Keller. Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe (HKKA). Band 22. Apparat zu Band 6. hg. v. Walter Morgenthaler et al. Zürich 1999.

Sekundärliteratur

Egli, Jean: Der ausgestorbene Adel von Stadt und Landschaft Zürich. Zürich 1865. Zentralbibliothek Zürich, LS Aufsicht 4, https://doi.org/10.3931/e-rara-30921 / Public Domain Mark.

Erni, Johannes Heinrich: Memorabilia Tigurina. Neue Chronik oder fortgesetzte Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich. Zürich: zu haben bey Johannes Heinrich Erni, 1820. ETH-Bibliothek Zürich, Rar 6359, https://doi.org/10.3931/e-rara-24832 / Public Domain Mark

Keller, Ferdinand: Das Panorama vom Uetliberg mit einer Schilderung der von diesem Standpunkte aus sichtbaren Gebirge, nebst einer ausführlichen Beschreibung der geschichtlichen und naturgeschichtlichen Merkwürdigkeiten des Uetlibergs. Zürich : bei Orell, Füssli und Compagnie, [1840]. ETH-Bibliothek Zürich, Rar 31572, https://doi.org/10.3931/e-rara-72372 / Public Domain Mark

Kornrumpf, Gisela: Heidelberger Liederhandschrift C'. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 3 (1981), Sp. 584-597.

Lincke: Nachtfrau (Nachtfräulein). In: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens 6 (1935), Sp. 794-795.

© Andrina Zumbühl

© Andrina Zumbühl

Dieser Beitrag entstand im Seminar Gottfried Keller und das Zürcher Mittelalter (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2019) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.