Durch die Blume

Heilkräuter in Zürich

Man findet sie in Wiesen, am Waldrand, an Böschungen und am Flussufer. Kleine und grosse, im Schatten versteckt, in der Sonne badend oder in Felsspalten gedrückt. Sie helfen bei Kopfschmerzen, Husten und Fieber.

Heilkräuter gedeihen überall auf der Welt und haben eine eigene Geschichte. In meiner Story geht es um ihre Wurzeln in Zürich.

Die Reise durch die Zürcher Geschichte der Heilkräuter beginnt mitten in der Stadt. Am Neumarkt in Zürich lebte im ausgehenden 13. Jahrhundert der berühmte Minnesänger Johannes Hadlaub. Er war Autor mehrerer Gedichte und Mitbegründer der Liedersammlung Codex Manesse. Es gibt kaum einen traditionellen Liedtyp, eine stilistische oder formale Variante, in denen Hadlaub seine Künste nicht versucht hätte. Woran er aber sichtlich ganz besonders Freude hatte, war eine einleitende Rede, die Naturszenen beschreibt.

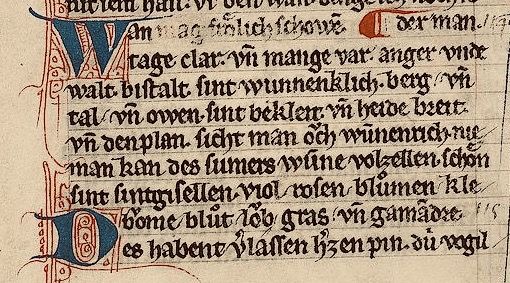

Ein wunderbarer Beschrieb einer solchen Frühlingsszene bietet folgendes Gedicht aus der originalen Handschrift in mittelhochdeutscher Sprache.

Wan mag froelich schowen tage clar

und mange var

anger unde walt bistalt sint wunnenklich

berg und tal und owen

sint bekleit

und heide breit

Das Original-Gedicht: Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340 Seite 376r.

Das Original-Gedicht: Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340 Seite 376r.

Auf die Frühlingsszene folgt die Beschreibung der einzelnen Blumen und Kräuter, die typischerweise zwischen März und Mai erblühen.

schoen sint gisellen

viol rosen bluomen kle

boume bluot loub gras und gamandre

Hadlaub greift hier zu einem klassischen Element in der Minnedichtung. Der sogenannte Natureingang ist in der Minnesangforschung die vorrede, welche auf die Stimmung der Liebenden vorausdeutet. Sie verbindet menschliche Gefühlslagen mit der Natur. In der Minnedichtung, wie der mittelhochdeutsche Begriff minne (Liebe) schon sagt, geht es um unterschiedliche Formen der Liebe.

Grundsätzlich dient die frühlingshafte oder sommerliche Jahreszeit als Stimmungssignal für Liebesfreude, während der trübe, kalte Winter eher Liebesleid widerspiegelt. Aber wegen seiner langen Nächte, die die Liebenden miteinander verbringen können, findet sich in der Minnedichtung auch durchaus Winterlob. Winter und Sommer charakterisieren sich durch das Fehlen oder Vorhandensein der saisonalen Elemente: Vogelgesang vs. Schweigen der Vögel; grünes Laub der Bäume vs. entlaubte Bäume; Sichtbarkeit der Blumen vs. kahle Böden.

Die Naturbilder werden somit durch typische Requisiten der einzelnen Jahreszeiten geschaffen. So steht etwa das Erblühen von walt, boum, heide und anger mit bluomen, gras, klê für den Frühling und wird mit der Stimmung der Liebenden verbunden, indem beispielsweise ein ausgelegtes Arrangement von Frühlingsblumen Liebeserfüllung andeutet. Die innere Wirklichkeit der Liebenden spiegelt sich also in der Natur wider. Die Stimmung ist bedrückend, wenn die Vögel schweigen, umgekehrt blüht die Liebe mit den ersten Veilchen auf.

Solche Natur- und Stimmungsbeschreibungen sind eigenständige Kunstwerke. Der Natureingang wurde daher von vielen mittelalterlichen Dichtern aufgenommen, variiert und in ihre Werke integriert.

In Hadlaubs Lyrik bezieht sich der Natureingang meist auf den Frühling, ganz klassisch mit den folgenden namentlich genannten Pflanzen: gisellen (Waldrebe/Clematis), viol (Veilchen), rosen (Rose), kle (Klee), gamandre (Gamander), miunzen (Minze).

All diese Pflanzen waren in der Zeit Hadlaubs und auch heute noch in Zürich heimisch. Doch es gäbe ja noch viel mehr Blumen- und Kräuter, weshalb hat Hadlaub also genau diese für seine Minnelieder ausgesucht? Die Antwort ist simpel: Es sind Heilkräuter, die mit ihrem Duft und ihrer Wirkung die Stimmung heben und Wohlbefinden ausdrücken.

Im Hinblick auf die Minnethematik sind die klassischen Blumen der Liebe besonders interessant: Das Veilchen und die Rose.

Warum assoziiert man das Veilchen und die Rose mit der Liebe?

Hadlaub schmückt seine Lyrik mit Blumen, die ihre Symbolik nicht erst durch ihn und sein zeitgenössisches Publikum erhalten haben. Schon früh wurden Blumen und Kräuter aufgrund ihrer Heilwirkung genutzt. Ihre Symbolik stammt aus Sagen und antiken Mythen, in die sich sehr oft Aberglaube und tatsächliche Heilwirkung mischen.

Ich werfe einen Blick in die Zeit vor Hadlaub und dem Codex Manesse.

Heilkräuter wurden in Klostergärten für medizinische Zwecke angepflanzt. Im frühen 12. Jahrhundert schrieb die Gründerin und Äbtissin eines Frauenklosters, Hildegard von Bingen, über die Ursachen von Krankheiten und ihre Behandlungen mit Hilfe von Heilkräutern.

Hildegard von Bingen empfängt göttliche Inspiration und diktiert sie ihrem Schreiber, dem Mönch Vollmar, Frontispiz des Liber Scivias, aus dem Rupertsberger Codex (um 1180), Tafel 1.

Hildegard von Bingen empfängt göttliche Inspiration und diktiert sie ihrem Schreiber, dem Mönch Vollmar, Frontispiz des Liber Scivias, aus dem Rupertsberger Codex (um 1180), Tafel 1.

Sie gründete im Jahre 1150 das Kloster Rupertsberg bei Bingen und verfasste dort ihre Werke über die Heilkraft der Natur (Physica) und über die Ursachen und Behandlungen der Krankheiten (Causae et Curae).

Kloster Rupertsberg ca. 1620. Rheinhessen in seiner Vergangenheit (Herausgeber G. Behrens), Bd. 5: Alt-Bingen, Teil 2 von J. Como, Schneider, Mainz 1926.

Kloster Rupertsberg ca. 1620. Rheinhessen in seiner Vergangenheit (Herausgeber G. Behrens), Bd. 5: Alt-Bingen, Teil 2 von J. Como, Schneider, Mainz 1926.

Aus ihren Beschreibungen lässt sich auf die Heilkunde sowie auf die allgemeine Ernährung des 12. Jahrhundert schliessen.

Veilchen, Ringelblumen, Begonien, Rosen und Lilien waren Nutzpflanzen. Die prächtigen Blumen als Zierpflanzen im heutigen Sinne kannte man damals weniger. Der Rose schrieb man also nebst ihrer Schönheit vor allem eine Heilwirkung zu. Eine Anweisung Hildegards dazu lautete:

«Sammle die Rosenblätter bei Tagesanbruch und lege sie über die Augen, sie machen dieselben klar und ziehen das Triefen heraus.»

Bis heute sind ihre Rezepte und ihr Wissen eine Inspiration für die Naturmedizin.

Pflanzen mitsamt ihrer Blütenpracht waren also immer schon mehr als Botanik oder Dekoration. Antike und mittelalterliche Sagen verleihen ihnen eine phantasievolle Identität, die sie liebenswert macht. Die lange heilkundliche Tradition ergänzt das Gesamtbild insbesondere für die klassischen Liebesblumen Veilchen und Rose.

viol

In der vorchristlichen Zeit schon verband man die Veilchenblüte mit dem Erwachen der Natur, mit dem Neubeginn des Jahreslaufes und somit mit Fruchtbarkeit und Weiblichkeit.

Es ranken sich zahlreiche Geschichten um diese kleine Blüte:

Laut einer griechischen Sage steigt Persephone aus der Erde und begrüsst den Frühling. Unter jedem ihrer Schritte spriessen Veilchen hervor. Auf diese Sage geht auch ein Brauch aus der Bretagne zurück, wo am Karfreitag Veilchen gestreut werden, um den Frühling anzulocken. Eine andere Geschichte geht davon aus, dass das Veilchen an Orten wächst, wo es verborgene Bergschätze von Zwergen gibt. Wieder eine andere erzählt von der als Veilchen verzauberten Jungfrau von Tscherneborg; es blüht nur alle zehn Jahre in der Walpurgisnacht, wer es dann pflückt, erlöst die Jungfrau, erhält sie zur Frau und mit ihr die Schätze ihres Vaters.

Marianne Beuchert weist in ihrem Buch Symbolik der Pflanzen daraufhin, dass diese zarte Symbolik wohl nicht von einem Gärtner stammen kann. Denn das Veilchen, insbesondere das wilde Hundsveilchen, ist sehr zäh, setzt sich sogar im Rasen durch und verbreitet sich sehr schnell.

Für Heilkundige waren die klein und unscheinbar wirkenden Veilchen stets besonders wertvoll. Bei rauschenden Festen trug man Kränze aus Veilchen, um durch deren Duft Kopfschmerzen vorzubeugen. Auch wurden Veilchen zusammen mit Apfelblüten, Lavendel, Schafgarbe und Rosen in Liebestränke gemischt.

Schon Hippokrates setzte das Veilchen gegen Sehstörungen, Kopfschmerzen und Melancholie ein. Es wurde dabei nicht immer zwischen den verschiedenen Veilchenarten unterschieden. Man kannte wohl gelbe, blaue, violette, duftende Veilchen.

Duftveilchen sind bis heute eine beliebte Zutat für Parfüms. Schon im 16. Jahrhundert wurden rund um die südfranzösische Stadt Grasse Veilchen für Duftwässer kultiviert. So wurde der Veilchenduft das Lieblingsparfüm von Josephine, der Frau Napoleons. Nach ihrem Tod, im Jahr 1814, liess er ihr Grab mit der violetten Blüte bepflanzen und trug selbst ein getrocknetes Veilchen in einem Medaillon um den Hals.

rose

Die Rose ist ein moderner Klassiker mit märchenhafter Aura. Geheimnisvoll und sinnlich haben Rosen seit Jahrhunderten die Fantasie angeregt.

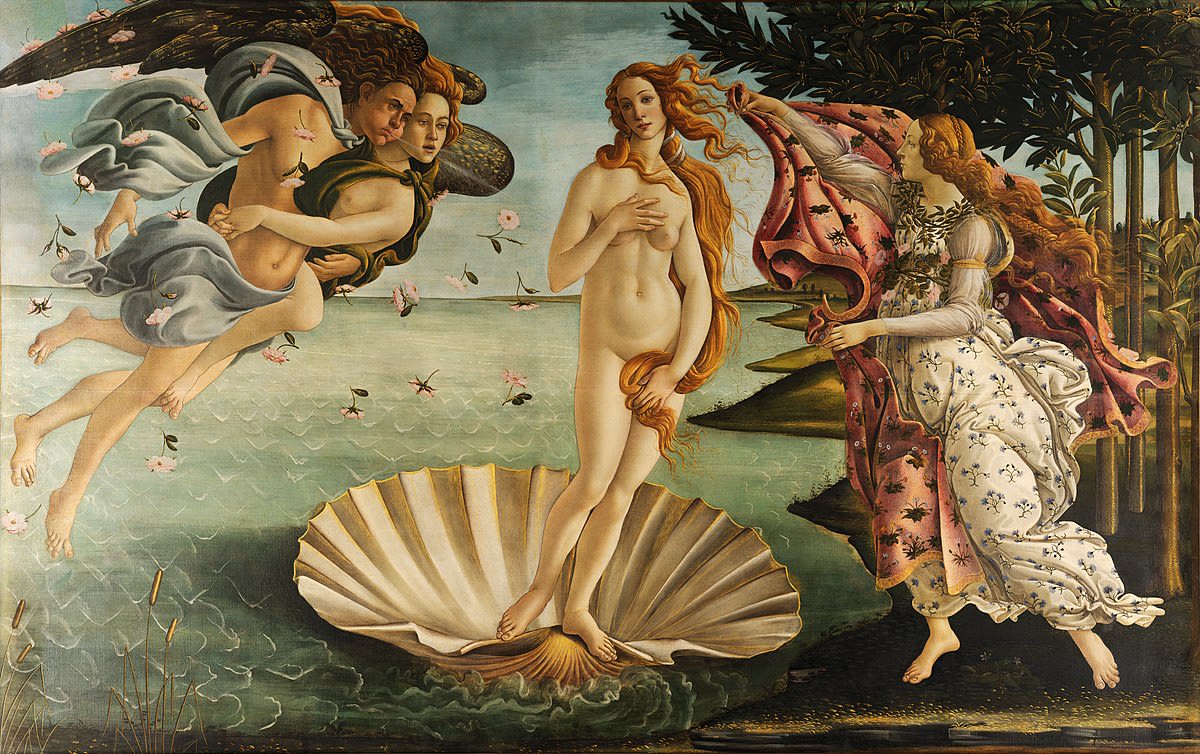

Die Erzählungen beginnen mit Eva, die eine Rose aus dem Paradies mitgenommen und so in unsere weltlichen Gärten gebracht haben soll. Als Symbol der Liebe verfestigte sie sich erstmals bei den Griechen. Sie weihten die Rose der Göttin der Liebe. Die Göttin Aphrodite, oder in der römischen Mythologie Venus, wurde aus dem Schaum des Meeres geboren und mit ihr ein weisser Rosenstrauch. Das berühmte Bild von Sandro Botticelli (1445-1510) stellt die Geburt der Venus in einem Rosenregen dar.

La nascita di Venere von Sandro Botticelli, ca.1485/86, Tempera auf Leinwand.

La nascita di Venere von Sandro Botticelli, ca.1485/86, Tempera auf Leinwand.

Rot wurden die Rosen erst durch Aphrodites Betrug an ihrem Ehemann Ares. Aus Rache tötete Ares nämlich seinen Nebenbuhler Adonis und auf dem Weg zu ihrem sterbenden Geliebten, trat Aphrodite in die Dornen der Rose und färbte die Blüten mit ihrem Blut rot. So erhielten die beiden Farben ihre Bedeutung: Die weisse Rose steht für die Reinheit der Liebe und Rot wurde zur Farbe der Begierde und Leidenschaft.

Die meisten Rosenmythen ranken sich um die Liebe und die damit verbundenen Freuden und Leiden. Aber es gibt auch Erzählungen anderer Art: Die Kletterrose sei vom Teufel erfunden worden, um über diese in den Himmel zu gelangen. Und der Ausdruck sub rosa (unter der Rose), steht für Geheimhaltung. Eine gemalte oder geschnitzte Rose an der Decke von mittelalterlichen Ratsstuben oder an Beichtstühlen steht also für Diskretion.

Die Heilwirkung der Rose wurde ebenso wie die des Veilchens schon früh entdeckt und beschrieben. Im Römischen Reich wurden sie zur Parfümherstellung und als Heilpflanze kultiviert. Rosen galten als das höchste Luxusgut. 794 hob Karl der Grosse im Zuge seiner Verordnung zum Anbau von verschiedenen Nutzpflanzen die Rose offiziell in den Stand der Heilpflanzen. Ausführlich über die Heilwirkung von Pflanzen, so auch der Rosen schrieb auch Jacobus Theodorus Tabernaemontanus in seinem Kräuterbuch aus dem Jahre 1588. Die Rosenblätter und die an Vitamin C reiche Hagebutte wurden am häufigsten gegen Krämpfe, Entzündungen im Rachen- und Mundraum sowie bei Herz- und Gelenkschmerzen eingesetzt.

Veilchen und Rose zeugen also von einer langen Geschichte der Heilkunst und Erzählungen.

In Zürich verdichtete sich das Interesse an ihnen nach den Gedichten von Johannes Hadlaub vor allem durch eine Persönlichkeit: den botanisch hochinteressierten Conrad Gessner.

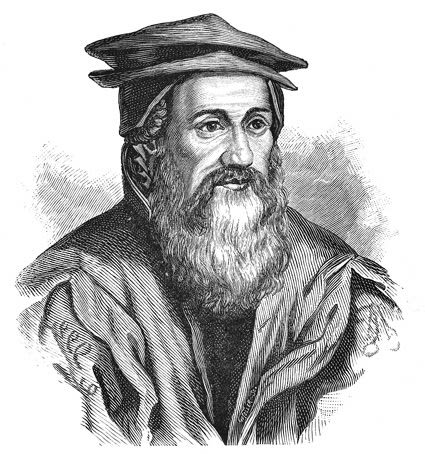

Conrad Gessner

1516-1565

Stadtarzt von Zürich

Conrad Gessner, ein Zürcher Kürschnersohn, wurde 1554 Stadtarzt Zürichs. Bevor er in Frankreich Medizin studiert hatte, widmete er sich in seiner Heimatstadt dem Studium von Griechisch, Latein und Hebräisch. So besass er neben dem Doktor in Arzneikunde auch linguistisches und pharmazeutisches Wissen und war ein begeisterter Naturforscher.

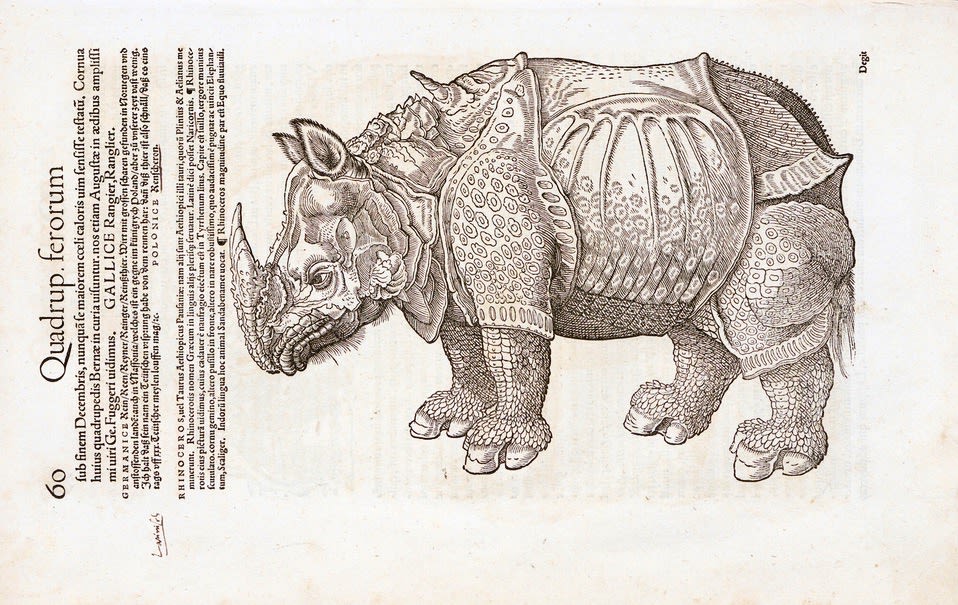

In seinem mehrbändigen Werk der Historia animalium versuchte Gessner alles, was Antike, arabische Hochkultur und Mittelalter über das Tier wussten, zu vereinen und durch Illustrationen anschaulich zu machen. Gessners Werk prägte also auch die Entwicklung der beschreibenden Zoologie wesentlich mit.

Rhinocerus 1515 von Albrecht Dürer. Gessner hatte nie ein Nashorn gesehen. Zentralbibliothek Zürich, Abteilung Alte Drucke und Rara.

Rhinocerus 1515 von Albrecht Dürer. Gessner hatte nie ein Nashorn gesehen. Zentralbibliothek Zürich, Abteilung Alte Drucke und Rara.

Wassermolkn (Wassermolche) aus der Sammlung Conrad Gessners, 1563 Zürich. Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung.

Wassermolkn (Wassermolche) aus der Sammlung Conrad Gessners, 1563 Zürich. Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung.

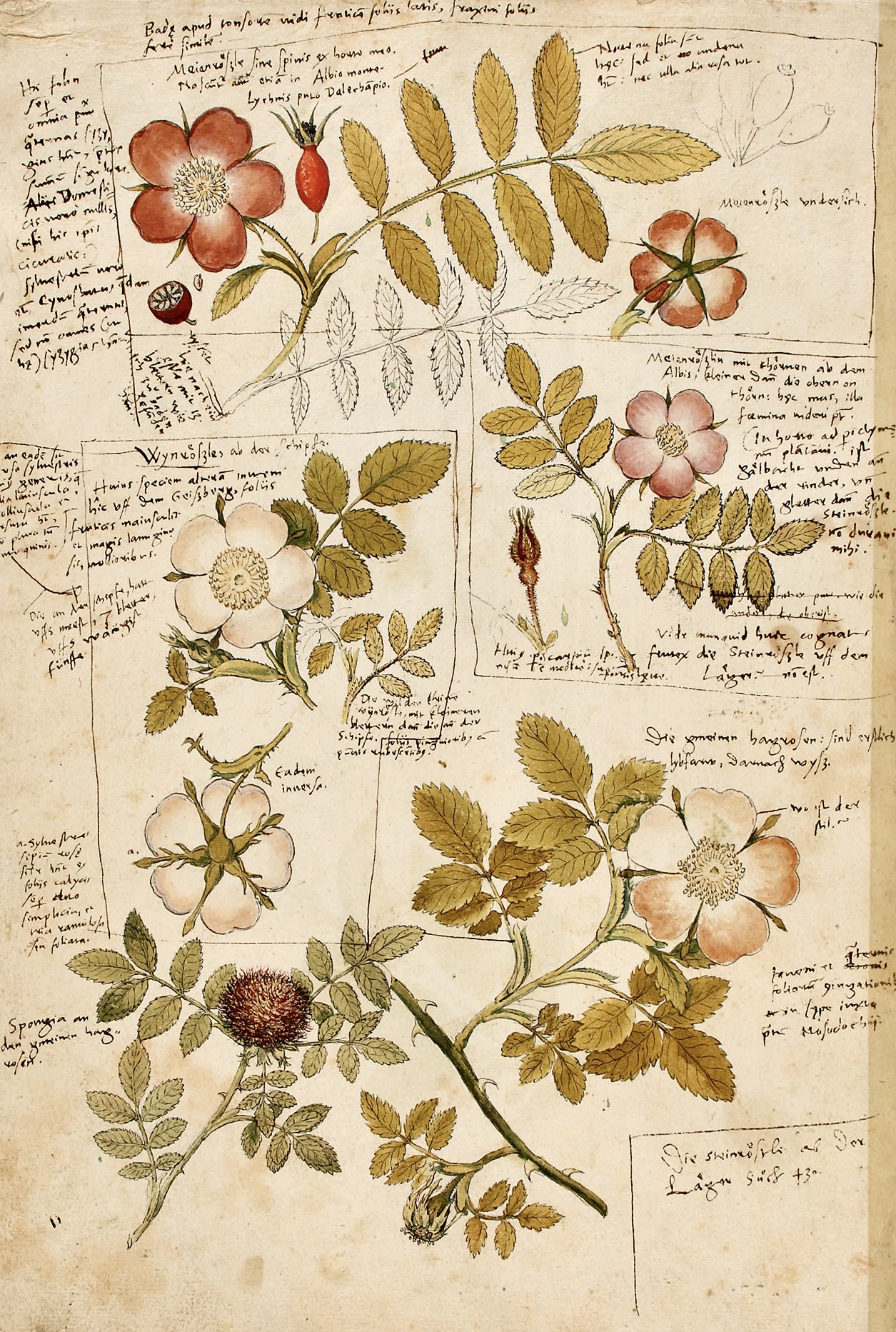

Gessner wollte der Historia animalium eine umfassende Pflanzenkunde folgen lassen. Seine Kenntnis der Botanik war noch besser als die der Tierwelt. Auf seinen Reisen entdeckte er über 200 neue Pflanzen. Sein Ziel war, möglichst viele verschiedene Eigenschaften der Pflanzen zu erfassen und nicht nur ihren Aufbau und ihre Verbreitung, sondern auch die Heilwirkung durch empirische Beobachtung zu beschreiben. Er wollte die Pflanzenkunde zur Wissenschaft erheben und mit der Pharmazie verbinden.

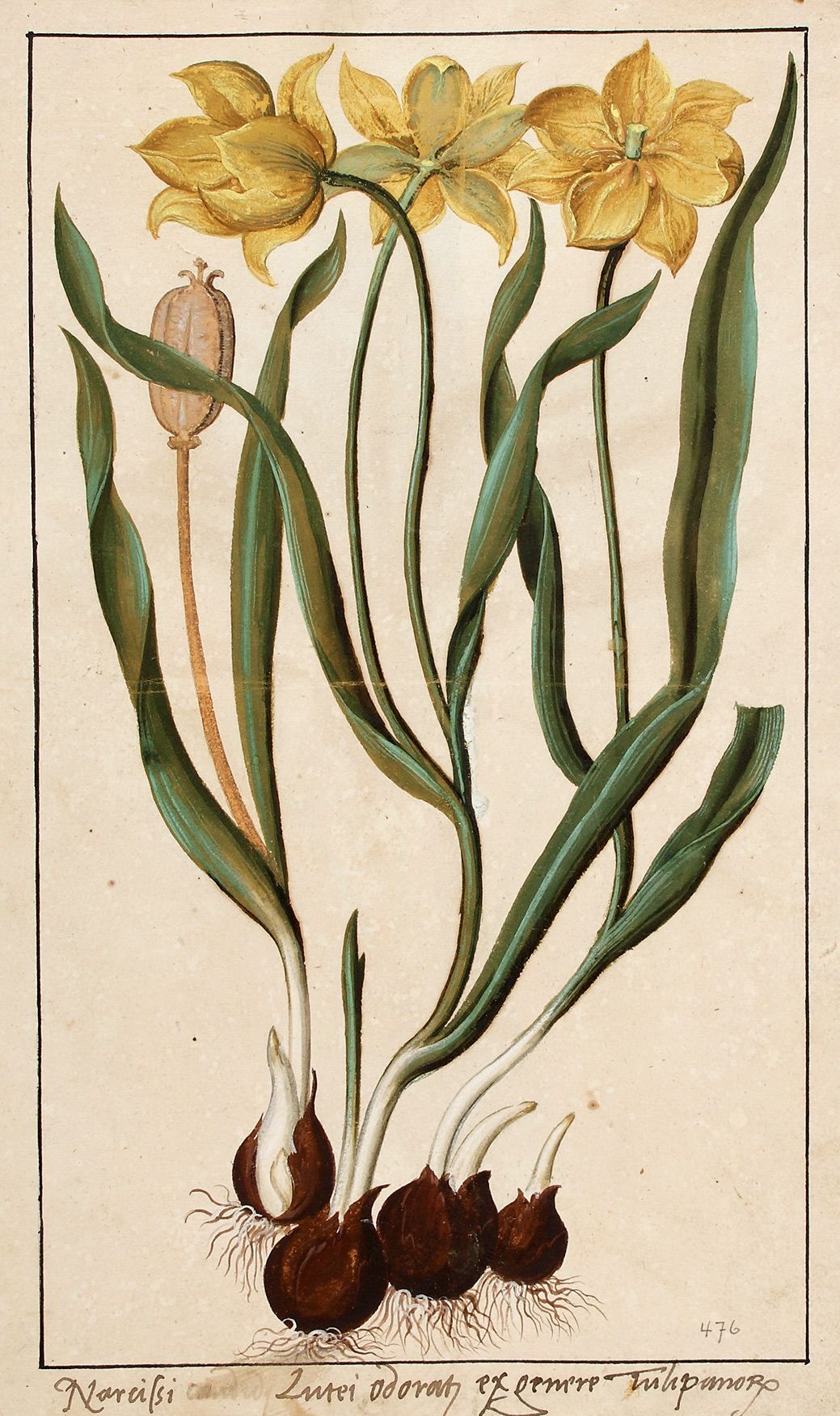

Narcißi (Narzissen) von Conrad Gessner, um 1560 Zürich. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.

Narcißi (Narzissen) von Conrad Gessner, um 1560 Zürich. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.

1561 gab er sein Buch De hortis Germaniae heraus, in dem in alphabetischer Reihenfolge die Gartenpflanzen mit ihrer Herkunft, Lebensdauer und Pflege aufgelistet sind:

«So wird einst auch die Nachwelt erfahren, was für Pflanzen in unserem Jahrhundert in unseren Gärten bekannt und gepflegt wurden, welche im Freien aushalten können.»

Gessner war unermüdlich im Sammeln von Pflanzen für sein botanisches Hauptwerk. Fast alle Briefe von 1559 bis 1565 legen Zeugnis davon ab. Die Sammlung sollte so vollständig wie möglich sein, ehe Gessner an die Ausarbeitung des Werkes gehen wollte. Leider erschien sein ausführliches Werk über die Botanik nicht mehr zu seinen Lebzeiten. Aus den drei Codices der Historia plantarum sind jedoch detaillierte Illustrationen sehr unterschiedlicher Pflanzen erhalten.

Auch als Stadtarzt von Zürich leistete Conrad Gessner Aussergewöhnliches: 1552 legte er eine Art Arzneimittel-Lehrbuch vor, das sich grosser Beliebtheit erfreute und kurze Zeit später aus dem Lateinischen ins Deutsche, Französische, Englische und Italienische übersetzt wurde. In der Kunst der Arzneimittelzubereitung aus tierischen und pflanzlichen Rohstoffen war er Meister. Er nutzte die Destillierkunst und entwickelte sie weiter. Zudem setzte er sich für die Reform des Zürcher Gesundheitswesens ein, engagierte sich für Kranke, bis er selbst an der Pest erkrankte und kurz darauf starb.

Gessner kannte wie kaum ein anderer die Wirkung von Pflanzen und scheute auch nicht vor Selbstversuchen zurück, die nicht ungefährlich waren.

Conrad Gessner Denkmal im Alten Botanischen Garten in Zürich. Ihm zu Ehren wurde ein mittelalterlicher Kräutergarten angelegt.

Conrad Gessner Denkmal im Alten Botanischen Garten in Zürich. Ihm zu Ehren wurde ein mittelalterlicher Kräutergarten angelegt.

Die Naturheilkunde, die auch dank Conrad Gessner zu ihrem heutigen Status gelangte, gilt heute als anerkannte Alternative und Ergänzung zur Schulmedizin.

Wie werden Veilchen und Rose heute in der Naturheilkunde genutzt?

Beide Blumen gedeihen in unterschiedlicher Form und Grösse. Für die Naturheilkunde ist meist die wilde Urform von Interesse. Somit verwendet man hauptsächlich die Gemeine Heckenrose und das Duftveilchen. Aber auch artverwandte Kräuter finden teilweise Verwendung in der Naturheilkunde.

Im Gespräch mit einer Zürcher Naturheilkundlerin konnte ich den Anwendungsbereich und einige Rezepte in Erfahrung bringen. Die Zubereitungsart richtet sich nach den Inhalts- und Wirkstoffen der Pflanzenteile. Arten der Zubereitung sind beispielsweise ein Mazerat, bei dem die Pflanzenteile mit kaltem Wasser aufgegossen und nach einer bestimmten Zeit abgeseiht werden, wie bei schleimstoffhaltigen Pflanzen, da diese hitzeempfindlich sind. Ein Aufguss ist das Gegenteil, die Pflanzenteile werden mit warmem Wasser aufgegossen. Und wenn die Kräuter einige Zeit in eine Alkohollösung eingelegt werden, nennt man das eine Tinktur. Ein Hydrolat wird durch Wasserdampf-Destillation gewonnen, in der wässrigen Lösung befinden sich die ätherischen Öle.

Es gibt noch viele weitere Arten der Zubereitung, anschliessend sind die beiden Liebesblumen Veilchen und Rose mit ihren Eigenschaften und Verwendung vorgestellt.

Duftveilchen

Wissenschaftlicher Name: Viola odorata

Botanische Merkmale: Wurzelnde Ausläufer. Aus der Wurzelrosette entspringende, herzförmige und gestielte Blätter. Blüten sind dunkelviolett und angenehm duftend.

Vorkommen: Gräben, Hecken, Waldränder

Sammelzeit: Kraut und Blüten: März-Mai, Wurzeln: Sept.-Okt.

Wirkstoffe: Vitamin A und C, Saponinen, Bitterstoffe, blauer Farbstoff (Cyamin)

Einsetzbar bei: Husten, Bronchitis, beruhigend und hilft daher bei nervösem und unruhigem Herzklopfen. Die Wurzel ist in übermässiger Dosis brechreizend.

Veilchen-Tee2 Teelöffel frische Blüten mit kaltem Wasser ansetzen, vorsichtig erhitzen max. 60C°, 5 Minuten ziehen lassen und abseihen. 3-mal täglich 1 Tasse trinken.

Innerlich: beruhigend, entspannend, bronchialschleimlösend, schweisstreibend (bei Fieber)

Äusserlich: Tee als Basis für eine Salbe zur Hautpflege

Veilchen-Sirup

1 Handvoll frische Blüten in einen Behälter geben, mit 5dl warmen Wasser übergiessen, nach einem Tag abseihen und nochmals mit frischen Blüten erwärmen. Wieder einen Tag ziehen lassen, abseihen und Honig zugeben. Bei Husten täglich 4 Esslöffel einnehmen. Honig, anstelle von Zucker, da er zusätzlich antibakteriell ist.

Veilchen-Essig

2-3 Handvoll frische Blüten in 5dl Weissweinessig einlegen, nach mind. 2 Wochen abseihen und vor Licht geschützt aufbewahren, damit er die schöne blaue Farbe behält. Für die Küche geeignet.

Gemeine Heckenrose

Wissenschaftlicher Name: Rosa canina

Botanische Merkmale: Strauch, fünf ungefüllte weisse oder rosa herzförmige Blütenblätter, die Hagebutten entwickeln. Die alte Kulturform (rosa gallica officinalis) dagegen mit magentaroter ausgefüllter Blüte und grossartigem Duft.

Vorkommen: Zäune und Waldränder

Sammelzeit: Blüten: Juni-August, Frucht: Okt.-Nov.

Tipp: Hagebutten nach dem ersten Frost ernten, sie schmecken süsser.

Wirkstoffe: Blüte: Gerbstoffe, Saponine. Frucht: Vitamin C

Einsetzbar bei: Blüte: adstringierend, nervenstärkend, kleineren Verletzungen oder Verbrennungen. Hagebuttenpulver: Arthrose (entsäuernd), Erkältung, Vitamin C-Mangel

Rosen-Tee1 TL frische oder getrocknete Blüten mit einer Tasse heissem Wasser übergiessen max. 60C°, 5 – 10 Minuten ziehen lassen und abseihen. Stärkung von Nerven und Herz, bei Magenkrämpfen und Menstruationsbeschwerden.

Rosen-Lippenpflege

1TL Bienenwachs über einem Wasserbad schmelzen, von der Flamme nehmen, 1TL Sheabutter und 1TL Wildrosenöl (aus den Hagebuttensamen hergestellt) zugeben und verrühren. Wenig abkühlen und 2 Tropfen ätherisches Rosenöl (aus den Blüten) unterrühren. In ein Döschen füllen, geöffnet abkühlen lassen und danach gut verschliessen. Bei Lippenherpes oder zur reichhaltigen Pflege ein- oder mehrmals täglich auf die Lippen auftragen.

Hagebutten-Konfi

1kg Hagebutten, Stiel und Fliege entfernen, teilen und mit so viel Wasser auf die Flamme gesetzt, dass sie bedeckt sind. Sie werden eine Stunde gekocht und dann durch ein Haarsieb gestrichen. Auf die durchgestrichenen Hagebutten nimmt man 2/3 der Menge Zucker, Saft einer Zitrone und kocht die Masse noch 15min und füllt die Konfi heiss in Gläser ab.

Quellen

Beuchert, Marianne: Symbolik der Pflanzen. Frankfurt am Main 2004.

Eder, Daniel: Der Natureingang im Minnesang. Studien zur Register- und Kulturpoetik der höfischen Liebeskanzone. Tübingen 2016.

Leu, Urs und Ruoss, Mylène (hrsg): Conrad Gessner 1516-2016. Facetten eines Universum. Zürich 2016.

Müller, Clemens: Conrad Gessner, seine Kollegen und die Reformation des Gesundheitswesens in Zürich. In: Leu, Urs und Ruoss, Mylène (hrsg): Conrad GEssner 1516-2016. Facetten eines Universum. Zürich 2016.

Nyffeler, Reto: Conrad Gessner als Botaniker. In: Leu, Urs und Ruoss, Mylène (hrsg): Conrad GEssner 1516-2016. Facetten eines Universum. Zürich 2016.

www.hildegardvonbingen.info

Bildquellen

Frontispiz des Liber Scivias, aus dem Rupertsberger Codex (um 1180), Tafel 1.

Grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340 Seite 376r.

La nascita di Venere von Sandro Botticelli, ca.1485/86, Tempera auf Leinwand.

Rheinhessen in seiner Vergangenheit (Herausgeber G. Behrens), Bd. 5: Alt-Bingen, Teil 2 von J. Como, Schneider, Mainz 1926.

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Handschriftenabteilung/Graphische Sammlung: Conrad Gessner, Historia Plantarum Bd.1-2: MS2386.

Universitätsbibliothek Zürich, Alte Drucke und Rara/Graphische Sammlung.

Wenn nicht anders angegeben, sind die Bilder von mir gemacht.

Dank

Ein Herzliches Dankeschön geht an meine Mutter, Sibilla Mächler, die mit ihrem Wissen der Naturheilkunde diese Story erst möglich gemacht hat.

Gerne möchte ich mich bei Hildegard Keller für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken. Zudem bei meiner Kommilitonin Laura Stahlhut für ihre wertvollen Anregungen.

Dieser Beitrag entstand im Seminar Codex Manesse (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2020) an der Universität Zürich.

Gemeine Heckenrose von Conrad Gessner, um 1560 Zürich. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.

Gemeine Heckenrose von Conrad Gessner, um 1560 Zürich. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.