Wurzeln

Historische Schulen und ihre Bedeutung für Zürich

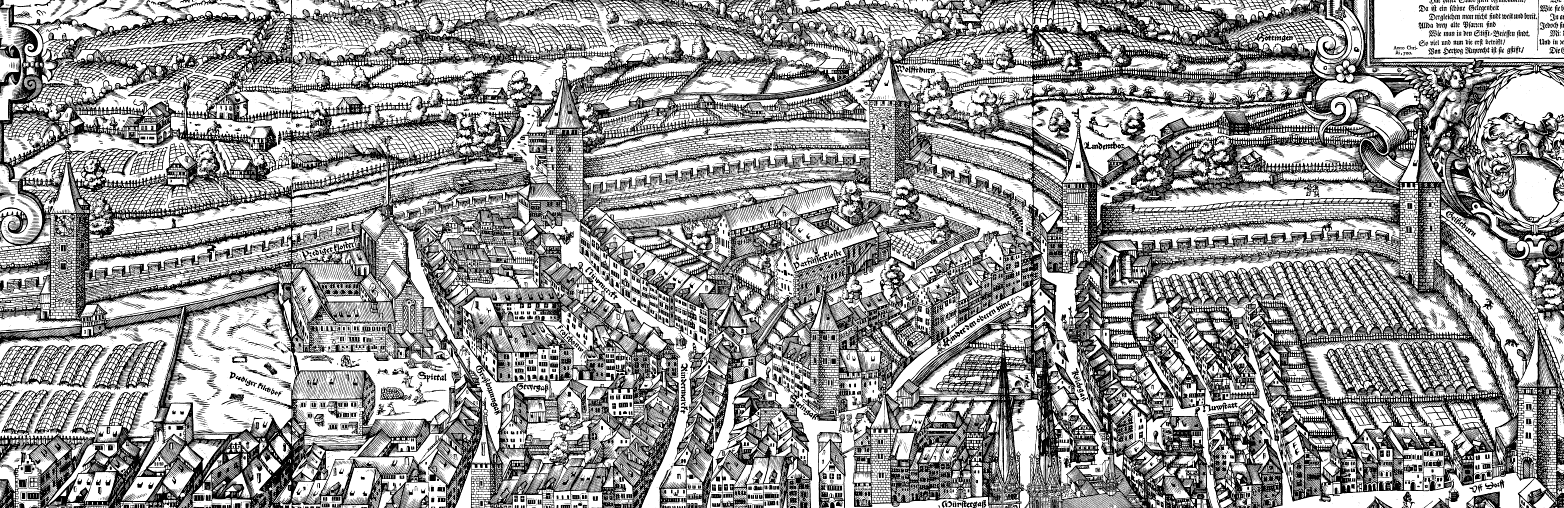

Seit mehr als zwei Jahren arbeite ich nun in einer Primarschule. Die kleinen Menschen sind aufgestellt, interessiert und fragen sogar nach Hausaufgaben. Lernen ist für sie ungemein spannend und mit Erfolg und Stolz verbunden. Dies erfüllt mich sehr, denn die Neugier der Kinder erinnert mich an das, was im Gedränge der Deadlines leicht verloren geht. Als Studentin der Erziehungswissenschaften lerne ich, wie viele Köche in diesem grossen Topf rühren und stets die Zutaten und Rezepte reflektieren. Alle teilen dieselbe Absicht, Bildungsziele und Lehrpläne zu verbessern. Meine Onkel durften mehr als einmal Schläge auf die Hände einstecken. Heute, nur ein paar Jahrzehnte später, üben wir einen wertschätzenden Umgang und schaffen eine angenehme Lernatmosphäre. Wenn sich der Schulalltag in so kurzer Zeit so stark verändert hat, wie war es wohl vor 200 Jahren? Ich suche Antworten in drei Schulhäusern, die jedes auf ganz eigene Weise von der Geschichte der Stadt Zürich erzählen.

Hirschengraben

Das Schulhaus Hirschengraben erkennt man auf den ersten Blick. Kein anderes Volksschulhaus steht so prächtig und pompös in der Landschaft. Mir fällt es jeden Tag auf dem Weg in die Uni auf. Wie kam es dazu?

Seinen Namen verdankt es dem mittelalterlichen Graben, der sich entlang der frühen Stadtmauer erstreckte. Von 1533 bis 1784 hielt die Stadt tatsächlich Hirsche darin. Damals umfasste die Stadt Zürich nur die Altstadt. Ausserhalb der Mauern fanden sich kleinere, ländlichere Gemeinden. Im Jahr 1893 sollten diese Gemeinde der Stadt Zürich angeschlossen werden. Es ist kein Zufall, dass das Schulhaus einige Jahre zuvor, im Jahr 1889, erbaut wurde. Wie der Tages-Anzeiger schrieb: «zum letzten Mal durfte das reiche Kern-Zürich nur für sich bauen».

1890 kauft die Stadt Zürich fast 6000 Quadratmeter Landwirtschaftsfläche oberhalb des Hirschengrabens. Der Zürcher Architekt Alexander Koch erhielt den Auftrag, dort ein Schulhaus zu errichten; die Kosten spielten keine Rolle. Etwas mehr als eine Million Franken kostete der Bau, «dreimal mehr als das Schulhaus Hohlstrasse in Aussersihl». Schon bei der Eröffnung 1893 staunte das Publikum über die Heizung, Beleuchtung und das Schulbad. Als besonders spektakulär galt und gilt die Aula mit ihren Kunstwerken.

Während ich beim Mittagessen in der Uni-Mensa sitze, sehe ich zum Schulhaus Hirschengraben hinunter. Sogar das Dach ist verziert. Das herrschaftliche Haus führt den Reichtum der Stadt Zürich vor Augen. Meinetwegen kann man es ruhig auch prächtig nennen, aber als Lehrerin frage ich mich, was der ganze Zirkus bringt. Ich erwarte von einer Schule primär Unterrichtsqualität. Gab es damals keinen anderen Zweck für das ganze Geld?

Diese Frage führt mich direkt zum Brunnenturm. Er steht im Herzen vom Niederdorf direkt an der Spiegelgasse. Nur knapp 50 Jahre bevor das Schulhaus Hirschengraben erbaut wurde, wurde im Brunnenturm eine Armenschule eingerichtet. Zuvor hatte das Haus eine reiche Geschichte.

Brunnenturm

Im Jahr 1250 wird der Brunnenturm im Niederdorf von einem namentlich nicht bekannten Baumeister erbaut und funktionierte als Wohnhaus für verschiedenste Familien. Seinen Namen verdankt das Gebäude seit ungefähr 1550 dem Brunnen auf dem Platz direkt davor. 1810 kauft der Lehrer Kaspar David Hardmeyer den Brunnenturm und gründet darin eine Privatschule. Knapp zehn Jahre später geht der Brunnenturm über in den Besitz der Zürcher Hülfsgesellschaft. Diese macht eine Blindenanstalt daraus. Im Jahr 1826 kommt eine Taubstummenanstalt dazu. Die Hülfsgesellschaft richtet 1838 eine Armenschule ein, welche bis 1856 besteht. Danach geht das Gebäude in den Besitz der Gemeinde. Die Armenschule wird zur Gemeindeschule.

Die Quellen sind sich jedoch nicht einig. Eine behauptet, dass die Armenschule bereits seit 1810 bestand. Die Schule wurde von einem Lehrer gegründet und später von der Zürcher Hülfsgesellschaft übernommen. Die wohltätige Organisation wurde 1799 in Kriegszeiten gegründet, um Notdürftige zu unterstützen. Später bot sie im Brunnenturm Bildung für Randgruppen der Gesellschaft an, wie zum Beispiel taubstummen Menschen. Auch jene, die sich keine Schule für Wohlsituierte leisten konnten, fanden Hilfe. Gottfried Keller war einer davon. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und konnte auf diese Weise dennoch schulische Bildung geniessen. Ohne gemeinnützige Institutionen wäre dies nicht möglich gewesen.

Sein autofiktionaler Roman «Der grüne Heinrich» wurde von Gottfrieds Zeit in der Armenschule inspiriert. Er betont dabei die pestalozzische Unterrichtsweise. Gut hundert Kinder machen in einem riesigen Saal Schule. Sie sitzen geschlechtergetrennt auf Bänken. Die älteren Schüler unterrichten die Jüngeren. Aus heutiger Sicht ist dies kaum vorstellbar.

«Es war keine öffentliche Anstalt, sondern das Werk eines gemeinnützigen Vereins und dazu bestimmt, bei dem damaligen Mangel guten unterer Dorfschulen, den Kindern dürftiger Leute eine bessere Erziehung zu verschaffen, und sie hiess daher Armenschule. [...] Der Hauptlehrer thronte auf einem erhöhten Katheder und übersah das Ganze, zwei Gehilfen standen ihm bei, machten die Runde durch den ziemlich düstern Saal, hier und dort einschreitend, nachhelfend und die gelehrtesten Dinge selbst beibringend. Jede halbe Stunde wurde mit dem Gegenstande gewechselt; der Oberlehrer gab ein Zeichen mit einer Klingel, und nun wurde ein treffliches Manöver ausgeführt, mittelst dessen die hundert Kinder in vorgeschriebener Bewegung und Haltung, immer nach der Klingel, aufstanden, sich kehrten, schwenkten und durch einen wohl berechneten Marsch in einer Minute die Stellung wechselten, so dass die früher fünfzig Sitzenden nun zu stehen kamen und umgekehrt.» [G. Keller, Der grüne Heinrich, 1879, Kap. 1.9]

Diesem Roman verdanken wir einen einzigartigen Einblick in den Schulalltag. Gottfried lernte wohl tatsächlich in dieser Armenschule lesen und schreiben. Der Brunnenturm, wie so viele andere Gebäude der Zürcher Altstadt, ist geprägt vom Wandel. Für mich repräsentiert er mehr noch ein Zeugnis der Güte und Hilfsbereitschaft, die seit Jahrhunderten besteht. Mehr zum Brunnenturm und seiner interessanten Geschichte findet man in Joel Schribers Story.

Hirschengraben und Brunnenturm bilden einen krassen Kontrast. Armut und Reichtum dicht beieinander auf engstem Raum. Gottfried Kellers Werdegang zeigt uns noch mehr über die Schullandschaft im Zuge der Industrialisierung.

Industrieschule

Zürcher Kantonsschulen gibt es dank dem Unterrichtsgesetz von 1832. So garantierte ein einheitliches Schulsystem den Zugang zur Hochschulreife. Die erste Kantonsschule «Kantonsschule Zürich» wurde 1833 gegründet und bestand anfangs aus Gymnasium und der Industrieschule. Letztere erlaubte es vor allem Kindern aus der Unterschicht, eine bessere Ausbildung zu geniessen. So hatten auch sie eine Chance, sich in der damals entfaltenden Industriegesellschaft einordnen zu können. Bis 1849 war die Schule im ehemaligen Carolinum beim Grossmünster. Ein bekannter Schüler war unser Freund Gottfried Keller. Er besuchte sie 1833 bis 1843. Seine Schulzeit war jedoch rasch beendet, da er an einem Umzug teilnahm, der einem unbeliebten und bereits entlassenen Lehrer galt. Die Schulleitung benannte ihn danach als Anführer, woraufhin er verwiesen wurde. Die Schule selbst bestand und entwickelte sich weiter.

1842 zog die Kantonsschule in einen von Gustav Albert Wegmann gebauten Neubau an der Rämistrasse 59. Das Platzproblem war damit aber nicht gelöst. Ein neues Gebäude an der Rämistrasse 76 sollte ab 1909 für Entlastung sorgen. Heute findet sich an dieser Adresse eines der berühmtesten Gebäude der Universität Zürich, das Rechtswissenschaftliche Institut mit der Calatrava-Bibliothek. Das Gymnasium wuchs stetig und mit ihm auch die Angebote der Profile. Platz genug war nie, sodass immer mehrere Gebäude nötig waren. Mit der Übernahme der Höheren Töchterschule erhöhte sich die Anzahl der Standorte weiter. 1983 wurde die «Kantonsschule Zürich» schliesslich aufgelöst und die einzelnen Schulen wurden selbstständig.

Das MNG Rämibühl zeigt mit seiner reichen Geschichte, wie sehr sich unser Bildungssystem verändert hat. Wer und was, aber auch wie unterrichtet wird, entwickelt sich fortlaufend. Mich freut besonders, selbst ein Teil dieses Wandels zu sein.

Dank

Liebe Hildegard, vielen Dank für dein Engagement und deine inspirierende Hilfestellung. Durch deine Unterstützung durfte ich eine neue und Art des Schreibens und die Welt des Publizierens kennenlernen.

Quellen

Alle Abbildungen stammen von der Autorin selbst (ausser es ist ein anderer Urheber benannt).

Gottfried Keller: «Der grüne Heinrich». Zweite Fassung. Stuttgart 1879.

Jürg Rohrer: «Mahagonisitze für das Mädchenklo:

Als die Stadt noch klotzen durfte». Tages-Anzeiger 2012.

Max Bandle und Bruno Quadri: «Biografie einer Schule. Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl». 1992.

Online Quellen:

Hörbuch «Der grüne Heinrich»: https://www.youtube.com/watch?v=A7WJg0jzJis. (Aufgerufen am 14.12.2024)

Hülfsgesellschaft Zürich: https://www.xn--hlfsgesellschaft-zrich-slcr.ch/geschichte (Aufgerufen am 16.12.2024)

Burgenwelt, Brunnenturm: https://www.burgenwelt.org/schweiz/brunnenturm/object.php (Aufgerufen am 10.12.2024)

Auf den Spuren von Gottfried Keller in Zürich: https://www.gottfriedkellerzuerich.ch/ (Aufgerufen am 09.12.2024)

Openhouse Schulhaus Hirschengraben: https://openhouse-zuerich.org/orte/schulhaus-hirschengraben-2024/ (Aufgerufen am 08.12.2024)

Stadt Zürich, Schulhaus Hirschengraben: https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/hirschengraben/ueberuns/portrait/geschichte.html (Aufgerufen am 15.12.2024)

Magazin Hochparterre, Schulhaus Hirschengraben: https://www.hochparterre.ch/nachrichten/presseschau/das-praechtigste-schulhaus-von-zuerich (Aufgerufen am 07.12.2024)