Brunnenturm – Die Zeit fliesst

Mit Kopfhörern im Ohr gehe ich durch die Spiegelgasse hoch bis zum Brunnenturm, dem quadratischen Turm mit dem angebauten Palas. Geschichte, wo versteckst du dich? Fast an jedem Haus lese ich bedeutende Namen mit Jahreszahlen, eingeritzt in Steintafeln und Metallplatten. Wer eine Story sucht, hat hier die Qual der Wahl.

Ermüdet setze ich mich auf die Bank neben dem Napfbrunnen und schaue zu, wie das Wasser unaufhörlich aus den zwei Rohren fliesst. Tropfen gehen in der Masse unter, ähnlich wie die Plaketten. Aber auf angenehmere Art. Mehr Unterforderung als Überforderung. Kein Herausstechen-Wollen, kein Profilieren durch Bedeutsamkeit.

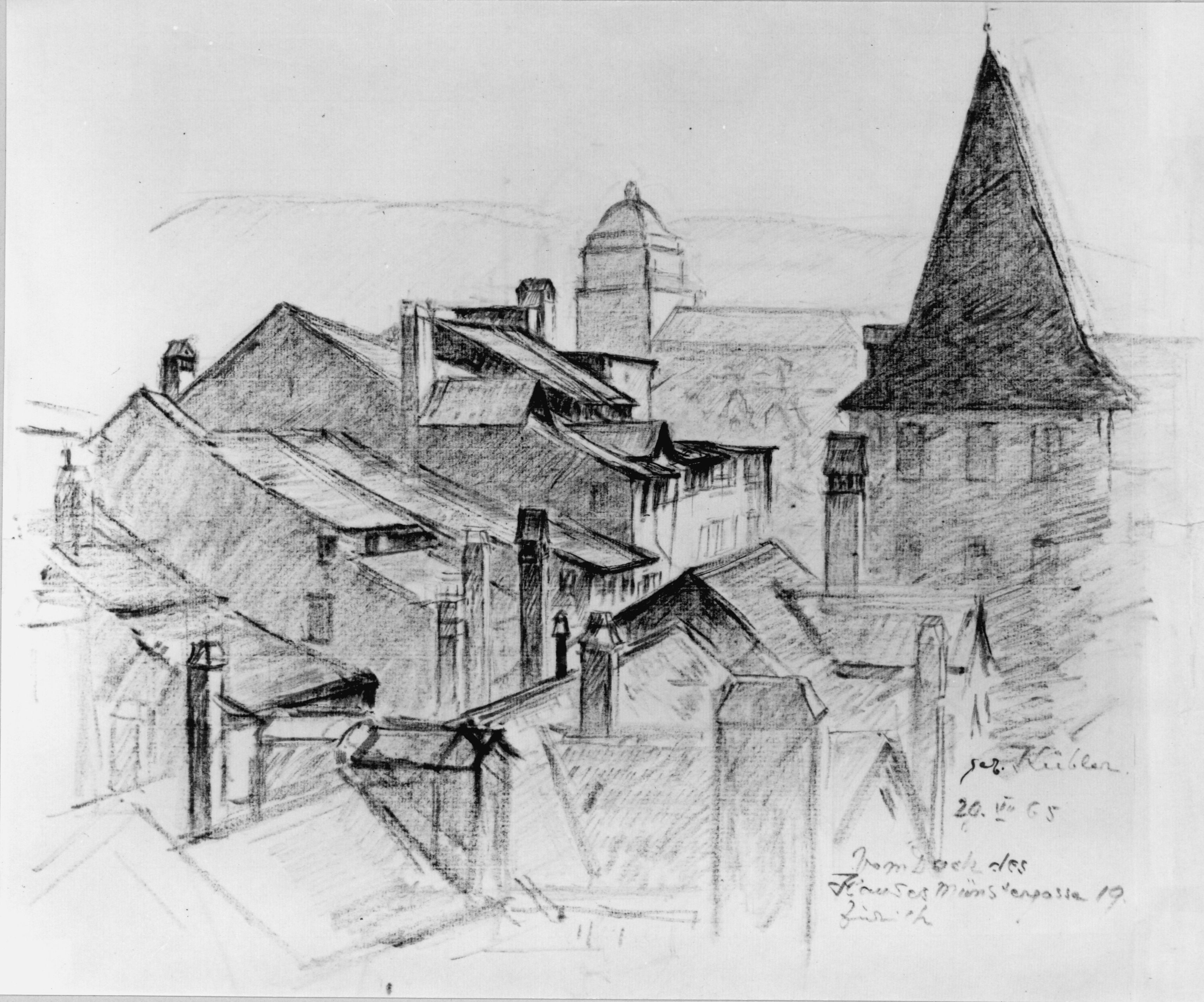

Ich schaue am Brunnen vorbei zum Turm. Die Fassade blättert bei der orange-schwarzen Inschrift ab, sie ist kaum mehr zu entziffern. Und die Frakturschrift macht es mir nicht einfacher. Ich schliesse meine Augen und lausche dem Brunnen.

Frakturschrift, mein Junge, du solltest Germanistik studieren, dann lernst du das. «Escherturm» steht da – so ein Quatsch. Wieso würde man ein Haus nach einem sterblichen Geschlecht benennen! Und ich, der dem Turm seinen Namen gibt, bin nirgends erwähnt. Immerhin hat man den Turm schliesslich dennoch nach mir, etwas Bleibendem, Standhaften umbenannt. So gehe ich nicht ganz vergessen im Gewimmel dieser blauen Täfelchen. Mir wurde nur eine Jahreszahl gewährt. Das Jahr meiner letzten Beauty-OP. Eine Beckenvergrösserung.

Erst jetzt fällt mir die Zahl 1876 auf – eingeritzt in den Stein des Brunnentrogs. Übersehen, weil im Plakettengewusel untergegangen. Ich wende mich nochmals der Fassadeninschrift zu.

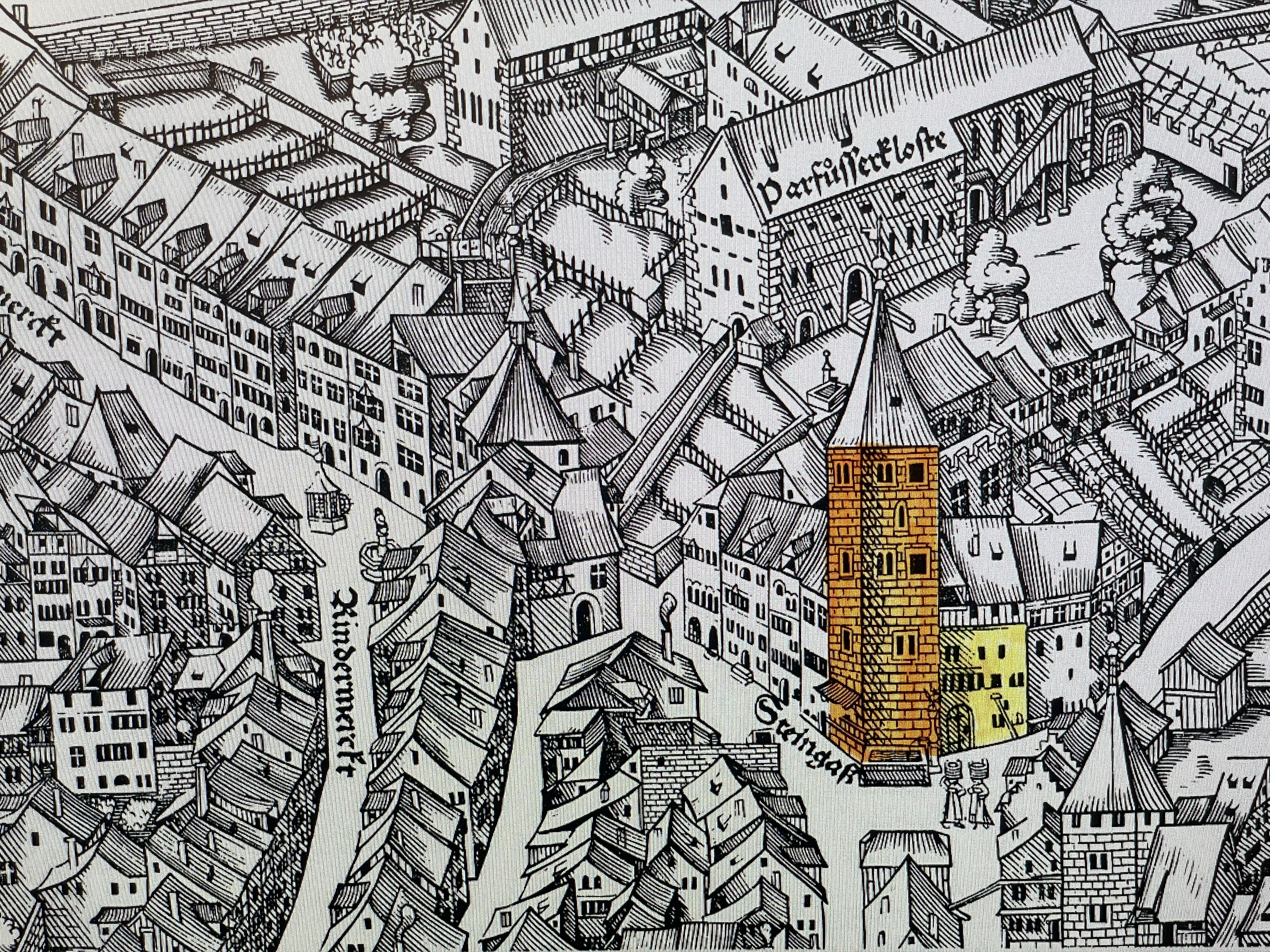

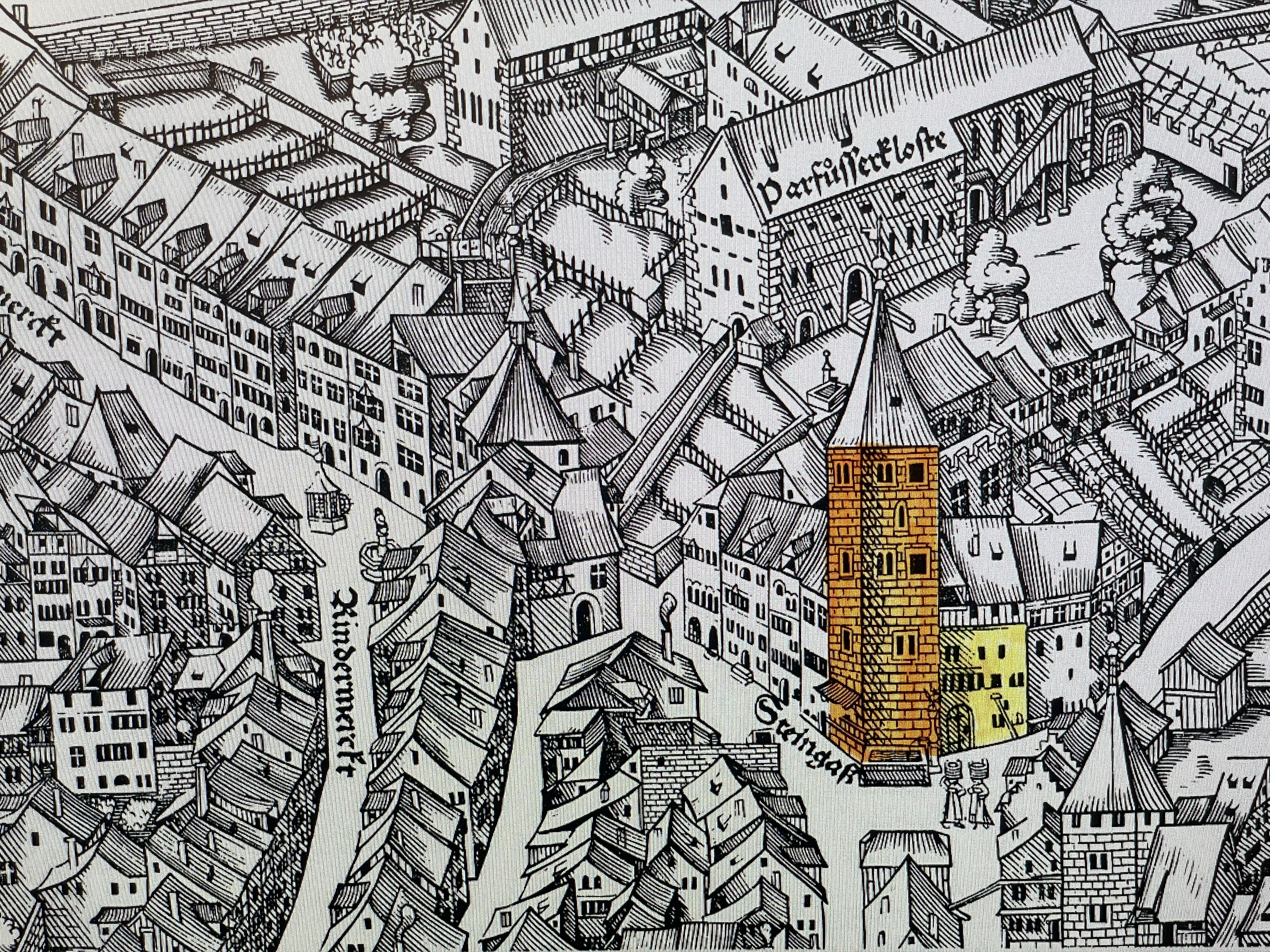

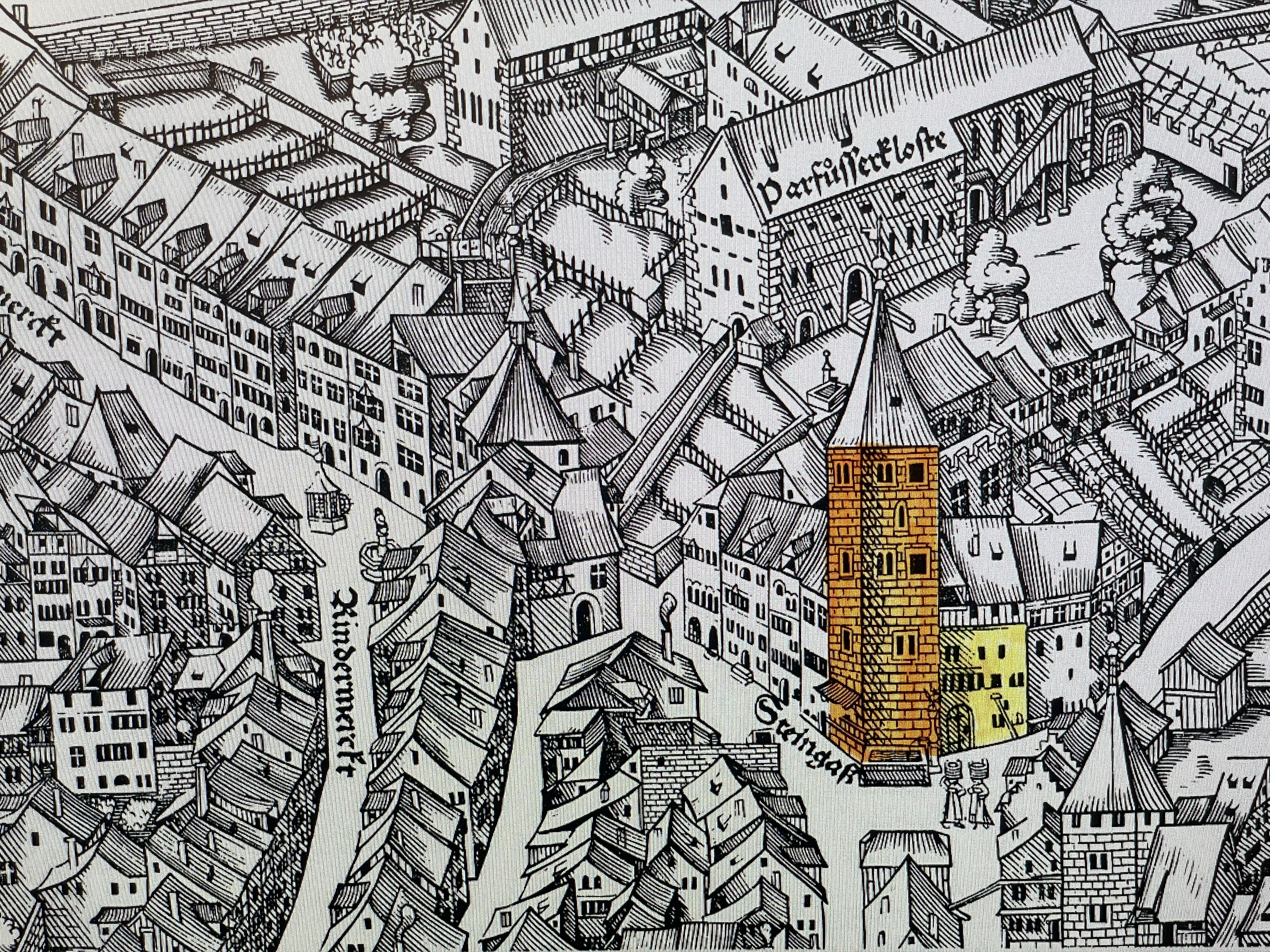

Es steht: «1429 bis ca. 1550 Escherturm, dann Brunnenturm genannt». Der Brunnen wurde zwar erst 1567/68 erbaut, doch das deckt sich mit dem «circa». Auf Gemälden der Zeit schmiegt sich der Brunnen eng an die Fassade des Turms.

Dieser Brunnen. Er hat alle Gedenktafeln überdauert. Hier finde ich die Geschichte, bin ich überzeugt. Der Brunnen erzählt sie mir. Eine Geschichte, die Wand in Wand mit dem Brunnenturm geht – seinem ursprünglichen Nachbarn. Zusammen überdauern sie alle Spiegelgassen-Promis, die heute farbig angepriesen werden. Auf der Bank sitzend beginne ich meine Recherche zur Geschichte des Brunnenturms.

Bau und Wucher

1250 – 1429

Die Geschichte des Turms beginnt um 1250. Wer ihn gebaut hat, ist nicht bekannt. Das erste Jahrhundert gehörte er der Familie Schüpfer aus Uri – nichtadlige Geistliche der Fraumünsterabtei. Vorerst nur Wohnturm, wurde bald darauf der Palas angebaut. Der mittelhochdeutsche Volksmund nannte den Turm «Thurn oben an der Nadelgassun».

Siehst du – bei der Nadelgasse schliesst sich der Kreis. Der Turm und ich sind unzertrennlich. Die Gasse hat uns beiden den Namen gegeben. Dem Turm im 13. Jahrhundert, mir heute. Ob das schon mal jemandem aufgefallen ist? Einen Farbfleck hat dieser Fakt dann doch nicht verdient.

Ich gehe die Napfgasse auf und ab – keine blaue Plakette, die auf diese Gemeinsamkeit hinweisen würde. Die Ursprünge des Turms scheinen wenige zu interessieren. Bis auf den Namen und die Besitzerfamilie weiss man heute nicht viel. Auch eine Internetrecherche bringt mich nicht weiter.

1357 kauften die lombardischen Geldverleiher Blandan und Thomas Peletti den Turm. Die Nachbarschaft war skeptisch. Gegenüber den Ausländern und deren Geldgeschäften. Sie tauften den Turm «Lamparterturm» oder «Kawertschenturm». Während erstere Bezeichnung einfach «Lombardenturm» bedeutet, zeigt zweitere die Abschätzigkeit, die den Brüdern entgegenschlug. Das mittelhochdeutsche «Kawerschen» steht wertfrei für «aus Italien stammende Geldausleiher» und geht auf das lateinische «cavercinus» zurück, womit «ausländische Geldausleiher» und «Wucherer» bezeichnet wurden.

Ob das Geschäft der Pelettis schlecht lief oder ob sie 1410 bloss wieder nach Italien abwanderten, ist unklar. Die Nachbarschaft freute sich so oder so. Für den Turm folgten 19 Jahre Leerstand, bis ihn der Zürcher Götz Escher kaufte. Nun war der Turm adelig: Götz, Stammvater der Familie Escher zum Luchs und reichster Zürcher der Zeit, wurde 1433 zum Ritter geschlagen. Gemäss Adel-Standard wurde auch das Anwesen nach der Familie benannt. «Escherturm» also.

Ja, der gute alte Götz. Ihn habe ich nicht mehr erlebt, leider, er ist 1450 gestorben. Mehr als 100 Jahre vor meiner Entstehung, das waren damals vier Generationen. Oder mehr. Und trotzdem wurde in meinen ersten Jahren beim Wasserholen immer noch von ihm geredet. Manchmal. Muss ein Hengst gewesen sein. Ein Macher, wie die Jungen heute sagen.

Escher-Zeit und Brunnenbau

1429 – 1810

Auch ein persönlicher Brunnen gehörte zum Adelsstand. Es war etwas Edles, ein Zur-Schau-Stellen von Reichtum und dem hohen sozialen Stand. Ein öffentliches Statement, das im Kontrast zum zurückgezogenen Lebensstil des Adels steht. Quellen dieser Zeit sind rar. Über die Angelegenheiten hinter den Mauern des Turms ist nur wenig bekannt. Der Turm schweigt.

Meine Geburt. Adeliges Getue eigentlich. Menschen nehmen sich zu wichtig. Der Turm allein reichte ihnen nicht mehr, sie brauchten ein zusätzliches Sprachrohr. «Hey, wir sind reich! Kommt her, wir teilen mit euch.» Machte sich gut, zu gut vielleicht. Sie haben sicher nicht gedacht, dass ich ihnen den Rang als Namensgeber ablaufe. Aber naja, macht ja auch mehr Sinn.

Vierhundert Jahre lebte die Familie Escher in Turm und Palas. Fast das halbe Leben der Häuser. Ich rechne. Mindestens sechzehn Generationen der Eschers wohnten hier. Vier davon im «Escherturm», zwölf im «Brunnenturm».

ZB Zürich, Radierung von Dietrich Meyer, ca. 1600

ZB Zürich, Radierung von Dietrich Meyer, ca. 1600

1568, da floss ich zum ersten Mal. Alle hatten Freude, auch die Nachbarschaft wagte sich an mich heran. Ich war und bin der Treffpunkt. Niemand trifft sich bei blauen Täfelchen, nein nein! Vom Brunnen hast du was. Er ist am Fluss der Zeit, damals wie heute. Ich erzähle die längste Geschichte, die umfassendste. Naja… Die Wetterfahne auf dem Dach ist auch so ein Relikt wie ich, das bis heute nützlich geblieben ist. Aber sie ist schweigsam. Wird halt auch nicht besucht.

Mein Blick wandert vom Brunnen zum Turmdach und zurück auf meinen Laptop. In den 1670er wurde der Turm renoviert. Neu zeigte er sich von innen im barocken Stil. Aussen wurde das Dach erneuert und eine Wetterfahne angebracht. Sie bewegt sich leicht im Wind.

Dieser ständige Lärm, ich erinnere mich gut an diesen Umbau. Die brauchten barocken Prunk für ihr Selbstbewusstsein. Mehr Schein als Sein, so sagt man, oder? Viel passiert sonst nicht in dieser Zeit. Einzig der Besuch von diesem vor-sich-hin-reimenden Deutschen war aufregend. Musik in den Ohren im Vergleich zum Geschnatter der Lokalen. Sein Freund Johann aus der Nummer 11 nannte ihn «Goethe». Scheinen gute Freunde gewesen zu sein, teilen ja bis heute die Plakette.

Am Haus Nummer 11 in der Spiegelgasse sticht der Erker hervor. Holzig und hübsch. Links unten ist die steinerne Platte angebracht, die Johann Caspar Lavater und den Besuch Goethes 1775 nennt. Es ist die älteste Plakette am Napfplatz. Gemäss diesen beginnt die Geschichte des Quartiers also erst hier. Doch eigentlich beginnt ja bloss das Ende der Geschichte. Ein Ende, das viel zu erzählen gibt.

Bildung und Genesung

1810 – heute

Überall Kinder! Morgens und abends rennen sie umher, spielen, kreischen, trinken. Mein Pegel hätte höher sein müssen, aber die Kinder leerten mich. Auf eine Art war es schön, belebt.

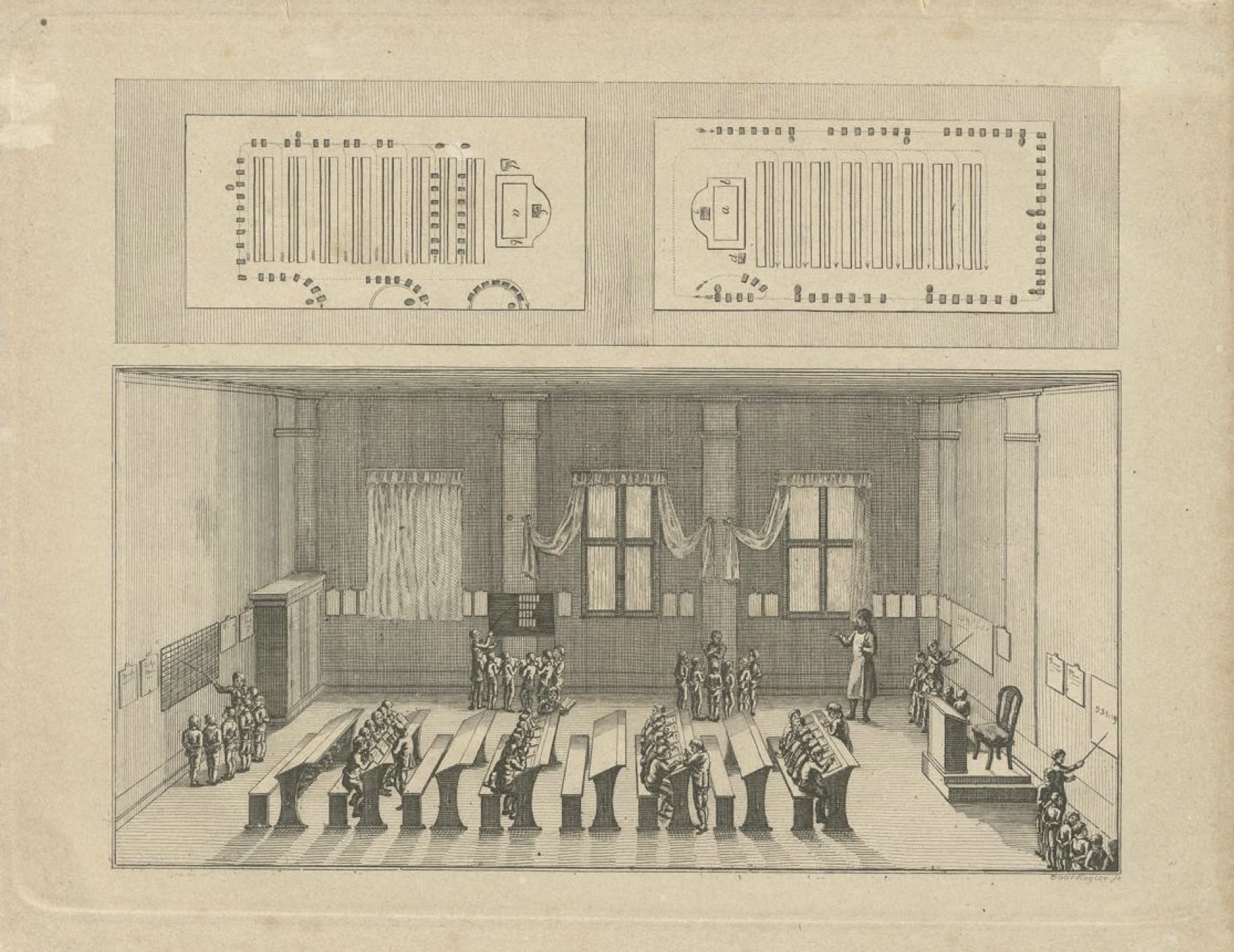

1810 kauft der Lehrer Kaspar David Hardmeier den Turm und richtet eine Privatschule ein. Noch immer war es ein Begegnungsort der Reichen, von Eltern und ihren Kindern. Passt ja auch zum Anwesen, irgendwie.

Doch diese Exklusivität wird nur neun Jahre später von der Stadt Zürich beendet. Fortan ist der Turm im Besitz der Zürcher Hülfsgesellschaft, die gemeinnützige Projekte unterhält. Wie hat der Brunnen diesen Wechsel wahrgenommen?

Zuerst waren hauptsächlich Blinde der Blindenanstalt im Turm zugegen. Ich wurde so oft angefasst wie noch nie, kann ich dir sagen! Später kamen noch die Taubstummen hinzu. Eine entspannende Zeit, so nach den Kindern. War aber fast schon zu still, auch die Nachbarschaft besuchte mich nicht mehr. Schienen Angst zu haben. Verstehe ich nicht, die Blinden und Taubstummen waren die liebsten Menschen!

Mein Versuch, mir diese Situation vorzustellen, endet komisch. Kommunikation mit und zwischen diesen Menschen will gelernt sein. Ich schiebe meine linguistische Faszination beiseite und widme mich wieder der Recherche. Der Brunnen konnte nicht lange verschnaufen. Bereits 1838 wird wieder eine Schule eingerichtet, jetzt für die untere Gesellschaftsschicht. Zuerst Armenschule, wird sie 1856 von der Städtischen Gemeindeschule abgelöst. Kinder überall.

Da war dieser Georg. Grosser Name in der Nachbarschaft, obwohl er nicht lange hier war. Der hat auch eine Plakette.

Ich schaue mich um und sehe, dass der Brunnen die Plakette von Georg Büchner meint. Er starb 1837 in der Spiegelgasse 12.

Der konnte erzählen – unglaublich! Und so ein angenehmer Typ. Besser als dieser Herr Zehnder, Arzt und Bürgermeister glaub’ ich. Der wusste, was er war. Dreissig Jahre musste ich den miterleben. Natürlich hat er heute die grössere Plakette als Georg. Die beiden wohnten im gleichen Haus.

Auf Wikipedia finde ich unter «Spiegelgasse» keine Nennung von Ulrich Zehnder. An der Fassade jedoch lese ich beide Namen. Und tatsächlich, Ulrich Zehnder hat die grössere. Ein Blick in die Zürcher Geschichte erklärt diesen Umstand jedoch, war er doch während zweiundzwanzig Jahren Bürgermeister des Kantons und Stadtarzt.

Trotzdem ein Wichtigtuer. Aber zurück zu mir. Ich war zu klein geworden. Die vielen Kinder, weisst du. Deshalb wurde ich während dem nächsten Umbau vom Turm getrennt. Nun stand ich auf dem Napfplatz. Ganz allein, mit vergrössertem Becken und doppeltem Rohr. Immerhin, das haben nicht viele. Das war eben 1876.

Wegen der 1874 eingeführten allgemeinen Schulpflicht wuchs der Raumbedarf der Schule. Die Aufteilung der Räume im Turm wurde angepasst und der barocke Innenausbau zurückgebaut. Der Brunnen erlebte diese Renovation von aussen. Fortan ist er alleinstehend.

Es war Zeit für die Trennung. Ich musste mir mein eigenes Leben aufbauen. Hatte gar keine Zeit dafür, als ich jung war. Und ich bin richtig aufgegangen seither. Das Single-Leben passt mir. Und ich stehe ja immer noch in Kontakt zum Turm. Meinen Namen hat er behalten, wir sehen uns regelmässig. Alles gut zwischen uns.

Auch der Turm hat seit der Trennung an Glanz gewonnen. Er wurde zum Baudenkmal erhoben und erhält eine exklusive Alterspflege. Anfangs 20. Jahrhundert richteten sich Wohnungen und Büros im Turm ein, die mittlerweile wieder von Bildungseinrichtungen übernommen wurden. Seit 1971 finden sich im Turm ein Elternbildungszentrum des städtischen Schul- und Sportdepartements, eine Kita und die Kreisschulbehörde Zürichberg.

Wem ich seither so begegnet bin, fragst du? Nun ja, das wäre eine Geschichte für sich. Aber die spannendsten Figuren waren sicher Emil – ach, war das ein talentierter Schauspieler, brachte mich immer zum Lachen. Nur schon der Name für sein Cabaret… Cornichon! Haha! – aber auch Hugo, Wladi und Nade waren tolle Menschen. Alles Künstler, etwas kryptisch. Dada. Und Sozialismus. Der war sowieso omnipräsent, mit der Wurstfabrik und der ganzen Arbeiterklasse, die sich in den 1910er und 20er bei mir die Hände wusch und hier lebte.

Das sind grosse Namen. Emil Hegetschwiler, Hugo Ball, Wladimir Iljitsch Lenin und seine Frau Nadeschda. Ein Blick in meine Umgebung zeigt mir, dass sich die Nachbarschaft im Vergleich zu dieser Zeit stark geändert hat. Früher war es ein Arbeiterquartier, heute können sich nur noch wenige dieses Quartier leisten.

Ja, ja, ja. Die Boutiquen rundherum ziehen halt ein sehr spezifisches Publikum an. Auch angenehm, ist wieder weniger los. Und ich stinke nicht mehr so wie zu Zeiten der Würste. Aber das ändert sich sowieso wieder. War ja schon immer so. Wie? Ach ja, geh du nur, lernen musst du. Aber komm erst wieder, wenn du Frakturschrift lesen kannst! Mein Junge… Ich werde hier sein.

Danksagung

Diese Story konnte nur dank der wertvollen Unterstützung verschiedenster Personen entstehen. An Prof. Hildegard Keller, die immer mit frischen Schreib- und Fototipps zur Stelle war und uns die Stadt Zürich auf den gemeinsamen Rundgängen historisch belebt hat; an meine Redigierpartnerin Anna Schwaller für ihren genauen Blick auf meine Story und das konstruktive Feedback zu meinem Text sowie an Dr. Andreas Motschi und Barbara Robar für den Einblick in das Stadtarchäologischen Archiv und die Freigabe zur inhaltlichen und photographischen Nutzung des Materials: Danke!

Quellen

Text:

Gebrüder Dürst: Der Brunnenturm (Wohnturm). Obere Zäune 26. https://www.alt-zueri.ch/turicum/befestigungen/brunnenturm/brunnenturm.html. (Abgerufen am 16.12.2024).

Franziska Hälg-Steffen: Schüpfer. Historisches Lexikon der Schweiz. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020276/2011-08-22/. (Abgerufen am 16.12.2024).

Roman Hess: Der wunderliche Unterricht im Brunnenturm. Obere Zäune 26. Auf den Spuren von Gottfried Keller in Zürich. https://www.gottfriedkellerzuerich.ch/karte/der-wunderliche-unterricht-im-brunnenturm. (Abgerufen am 16.12.2024).

Olaf Kaiser: Brunnenturm. Burgenwelt. https://www.burgenwelt.org/schweiz/brunnenturm/object.php. (Abgerufen am 16.12.2024).

Martin Lässner: Escher, Götz (vom Luchs). Historisches Lexikon der Schweiz. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/018135/2002-10-29/. (Abgerufen am 16.12.2024).

Peter & Eva Maeder Niederhäuser: Lenin in Zürich – Informationstafel Spiegelgasse 14. Einfach Zürich. https://einfachzuerich.ch/pinnwand/lenin-in-zuerich. (Abgerufen am 16.12.2024).

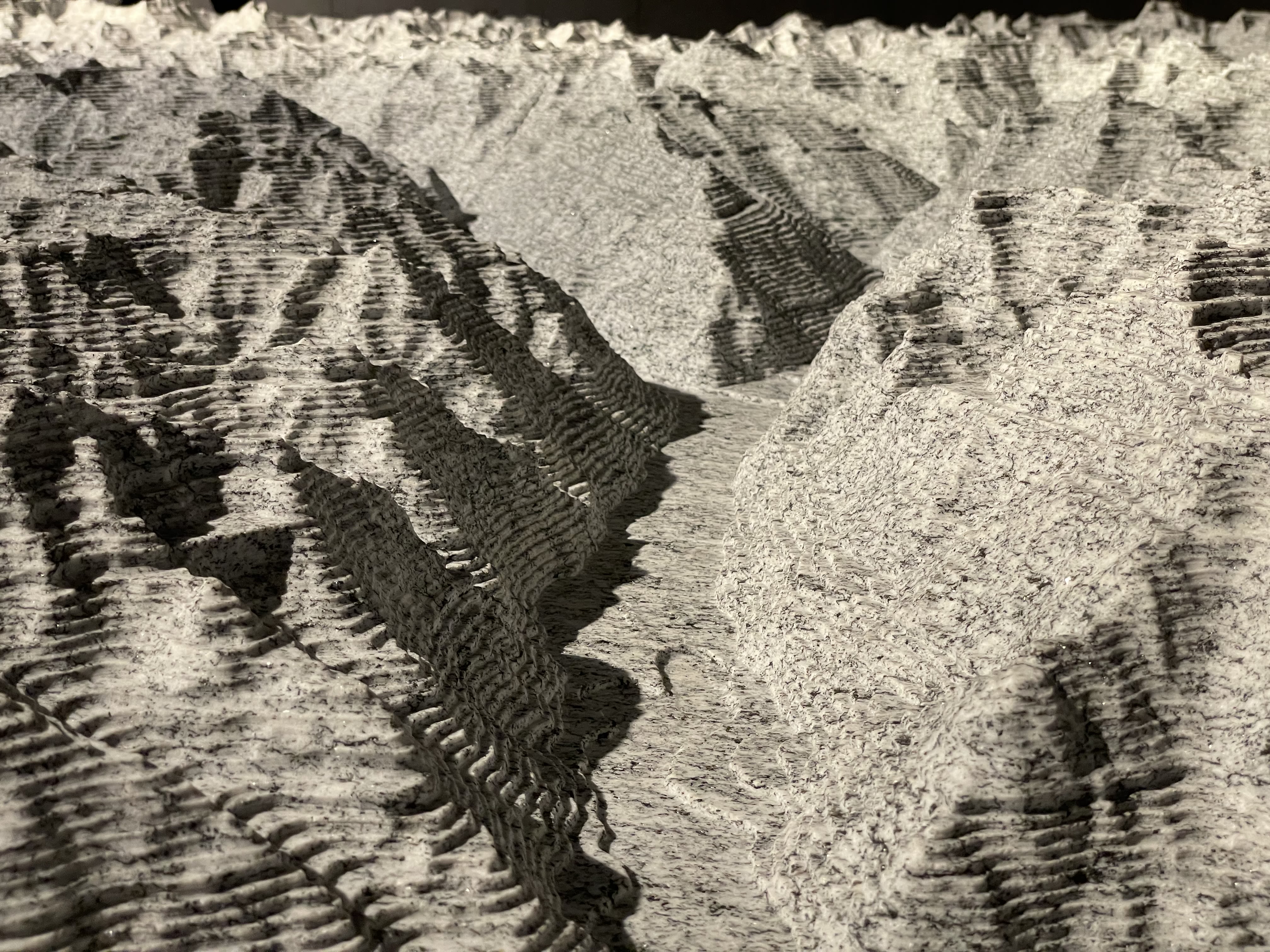

Jürg Schneider & Jürg Hanser: Der Brunnenturm (Obere Zäune 26). Zürcher Denkmalpflege – Stadt Zürich. Bericht 1987/88. Zürich. S. 39-41.

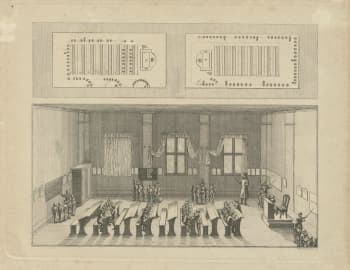

Elias Vogel: Musik- & Singunterricht in der Schule. Unterricht im Brunnenturm. Wovon lebt die Musik? Musik und Geld in Zürich. Ein Blick ins 19. Jahrhundert. https://www.musik.uzh.ch/static/musik-und-geld/brunnenturm/index.html. (Abgerufen am 16.12.2024).

Fotos:

BAZ: Baugeschichtliches Archiv ETH. https://baz.e-pics.ethz.ch/#.

ZB Zürich: e-rara. https://www.e-rara.ch & https://swisscollections.ch.

Wikipedia: Georg Büchner. https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Büchner#.

Fotos ohne Bildunterschrift vom Autor, Joel Schriber.