Wie ich mein erstes Geld verdiente

Zweiter Teil

Wir erzählen in dieser Geschichte vom Geld und wie wir zum ersten Mal einen Begriff davon entwickelt.

Gottfried Keller, die Titelfigur unserer Geschichten, zierte einmal eine Zehnernote. Sie war in Umlauf zwischen dem Ungarn-Aufstand und den Jugendunruhen in Zürich. Keller erzählt oft von Geld und materiellem Besitz, weil er daran Abgründe zeigen kann. Geld und die Gier nach mehr macht etwas mit den Menschen. Die drei gerechten Kammmacher geben ebenso Auskunft wie Martin Salander.

Auch persönlich hätte Gottfried Keller viel zu erzählen, wenn es um das selbst verdiente Geld geht. Länger, als ihm wohl lieb war, lebte er vom Geld seiner Mutter. Auf einer unserer Exkursionen zur Geschichte des Geldes haben wir auch einen Blick in Kellers Geldbeutel getan.

Viel Freude mit unseren Geschichten.

Koffer für Koffer

Dominick Kodatschenko

Wie fand das erste Geld zu mir? Ich weiss es nicht mehr. Sehr genau mag ich mich jedoch an den Sommer 2014 erinnern. Da begann ich neben der Schule zu arbeiten.

Wie viele Nebenjobs war auch meiner nicht sonderlich glamourös, aber aufrecht war er. Eintönig und körperlich anstrengend, in Schichtarbeit von morgens bis abends, teils sogar in die Nacht hinein. Trotz meiner Anstellung bei einer Schweizer Firma sprach, zu meiner Verwunderung, kaum jemand Deutsch. Ich schlug mich durch mit meinen mageren Französischkentnissen.

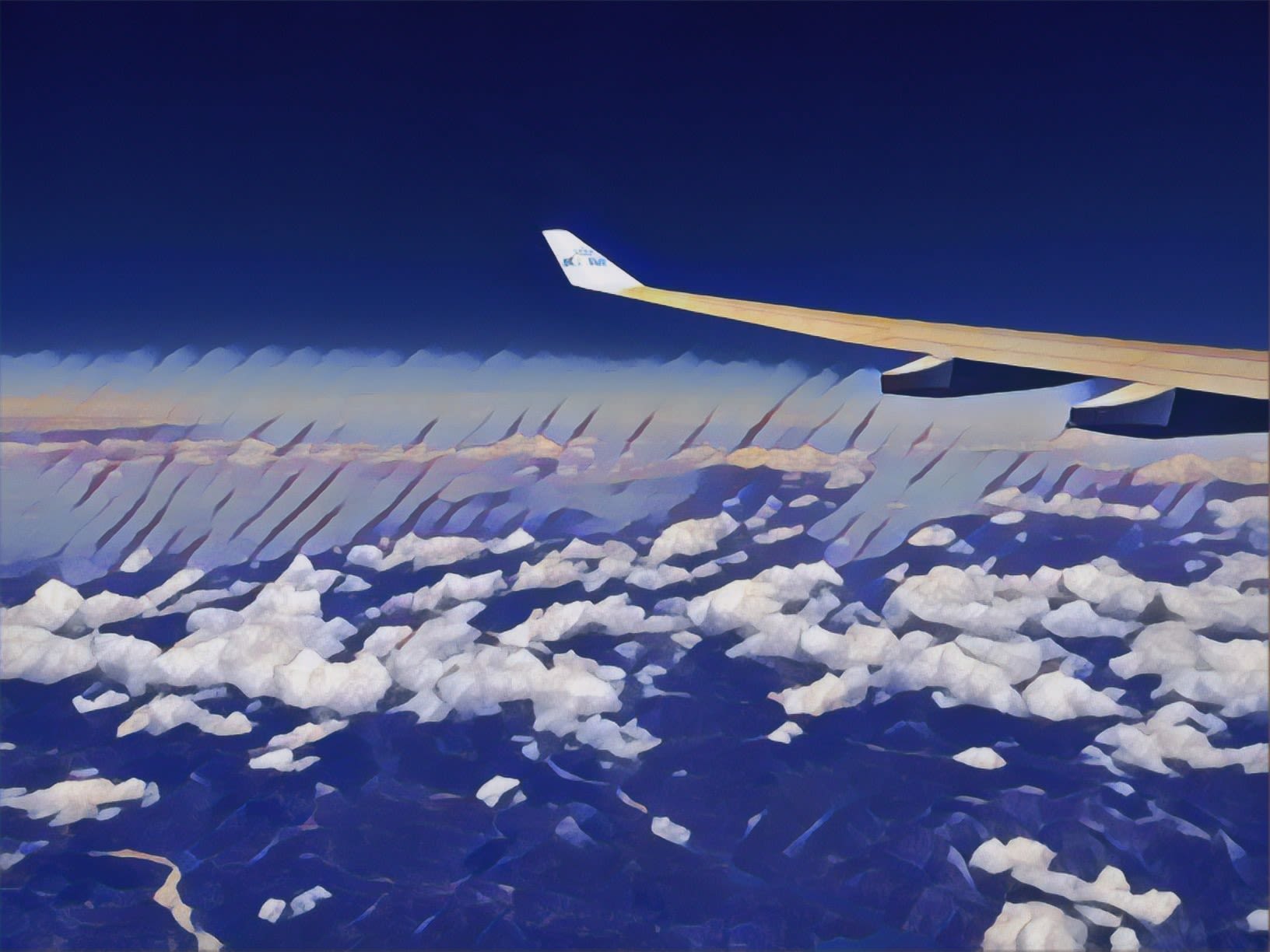

Nicht nur die Sprache war mir fremd, die ganze Atmosphäre war völlig eigen. Ein Duft von Maschinenöl, Gummiabrieb und Schweiss hing in der Luft und vermochte beinahe den Geruch von verbranntem Kerosin zu überdecken. Tageslicht bekam ich kaum zu Gesicht, nur wenn sich die Tore öffneten. Sonst wurde mein Arbeitsplatz von Leuchtstoffröhren erleuchtet. Die Arbeit hatte kein Anfang und kein Ende. Man hat einfach begonnen und ohne erkennbaren fortschritt den Tag beendet. Die einzigen spürbaren Veränderungen waren die Schwielen an den Händen und der Aufbau von Armmuskulatur.

Begleitet wurden die langen Tage vom Rattern und Knirschen der Förderbänder und von Gesprächen über längst vergangene Träume. Es schien als hätte jeder einmal angefangen, seinen Traum erstapeln zu wollen, doch statt ihn zu erfüllen, sind sie geblieben und aus einem niemals endenden Tag wurde eine niemals endende Woche und schliesslich ein Leben.

Ich habe am Euroairport angefangen als Gepäcklader zu arbeiten. Ich habe angefangen, mich Koffer für Koffer meinem Ziel näherzustapeln – einem Sprachaufenthalt in Südengland.

Ich stand nun auf den weissen Klippen von Dover, vor mir nichts als die Weiten des Meeres. Zwischen meinen Fingern fühlte ich den Wind, die Freiheit. Endlich habe ich es geschafft, aus eigener Kraft meinen Wunsch zu erfüllen. Stolz war ich und voller Freude.

Auf den Klippen verspürte mehr als nur die Freude an meiner Leistung. Ich verspürte auch den Drang mehr von dieser schönen Welt zu sehen. Nicht nur im Familienurlaub, sondern allein, auf eigene Faust. Da habe ich mich entscheiden, nach meinem Sprachaufenthalt die Tätigkeit am Flughafen wieder aufzunehmen. So wurde aus einem einfachen Ausflug ein Moment der Vergangenheit und der Zukunft.

Auch wenn ich mit Freuden empfangen wurde, stiess meine Entscheidung auf Unverständnis. Sie hätten mich doch davor gewarnt zurückzukommen. Davor gewarnt, meine Träume zu vergessen und mich von der Gemütlichkeit des endlosen Stapelns verführen zu lassen. Bei mir war es jedoch anders: ich habe meine Träume nicht vergessen, sondern liessen mich diese monotonen Anstrengungen von der Welt träumen. Die Etiketten auf den Koffern hielten mir diese Träume stets vor Augen. Die drei Buchstaben drauf gaben Auskunft über die exotische Bestimmung der Taschen, Rollkoffer und Surfbretter. KUL, JFK, ICN, LAX – Eines Tages würde ich auch dahinfliegen.

Irgendwann wollte ich mehr, mehr als nur im Dunkeln Koffer stapeln und vom Wagen abladen. Ich wollte raus an die Flugzeuge, Teil dieser logistischen Meisterleistung sein – an vorderster Front. Meine Arbeit war zwar genau so wichtig, doch fehlte mir die Action. Darum habe ich angefangen, in jeder Pause mit meinem Essen nach draussen zu sitzen. Auf den Betonsockel der Flugsteigbrücke. Morgens, wie abends habe ich dagesessen und voller Faszination meinen Mitarbeitern auf dem Vorfeld zugesehen. Das Flugzeug rollte an mir vorbei, die Treppen wurden dran gestellt, Passagiere stiegen aus, Gepäck wurde aus- und wieder eingeladen. Die letzten Passagiere rannten noch die Treppe hoch, bevor die Türen geschlossen wurden. Kurz nachdem die Treppen weg waren, wurde das Flugzeug zurückgeschoben und nach fünfundzwanzig Minuten war auch alles vorbei. So sehr ich es mir auch wünschte und so sehr ich mich auch anstrengte – mein Platz war im Verborgenen.

Auch für die Sommersaison 2016 habe ich wieder den Vertrag zum Stapeln unterschrieben. Doch diesmal soll es anders werden. Fünf Tage vor Arbeitsbeginn erhielt ich völlig unerwartet einen Anruf. Es war die Chefin einer anderen Dienststelle. Sie würden eine neue Stelle für Studierende schaffen und mein Chef hätte mich vorgeschlagen, um am Pilotprojekt teilzunehmen. Meine Aufgabe wäre es, die Bodenabfertigung von Easyjet-Flügen zu koordinieren.

Ohne genau zu wissen, was meine neuen Aufgaben sein würden, habe ich zugesagt. Endlich konnte ich raus, raus an die Flugzeuge, raus an die Front. Nach einer Woche gefüllt mit Schulungen, Prüfungen und Zertifizierungsflügen war ich bereit für meine neue Aufgabe.

War es so, wie ich es mir vorgestellt habe?

Natürlich nicht – sondern noch viel besser. Zu meinen Aufgaben gehörte die Ladeverteilung zu erstellen, alle Papiere für Besatzung bereitzustellen und die Tätigkeiten der einzelnen Dienststellen am Boden zu koordinieren, damit alles flüssig läuft und der Flug pünktlich starten kann – klingt doch ganz einfach. Grundsätzlich ist es das, wenn keine Unregelmässigkeiten auftauchen. Diese wiederum gehören zur Tagesordnung. Verspätungen, zu wenige Mitarbeiter, fehlende Gepäckstücke und aufwendige Passagiere. Sie alle sogen für die Action und für die Legitimierung meines Jobs.

Nun wurde aus drei Monaten arbeiten am Flughafen sieben Jahre, aus Stapeln wurde Koordinieren, aus EasyJet wurden siebenundzwanzig Airlines, die ich betreue und aus Südengland wurden Kuala Lumpur und New York, Seoul und Los Angeles,

Kigali und Guayaquil.

Nur etwas ist gleichgeblieben: Mein Kontostand. Dafür trage ich ein Herz voller unbezahlbaren Erinnerungen in mir.

Mein Einstieg

ins Arbeitsleben

Julia Ramírez

Endlich eine AHV-Nummer!

Wieder ein Blick auf die Uhr, obwohl ich mir dies eigentlich verboten hatte. Erst drei Minuten waren vergangen, seit ich mich das letzte Mal umgedreht und verstohlen auf die Uhr im Gemeinschaftsbüro geschaut hatte. Dann begann ich wieder zu rechnen: drei Minuten = ein zwanzigstel Stunde von sechzehn Franken fünfzig macht dann circa – ja wieviel wohl? – 80 Rappen. Und weil ich ohnehin nichts zu tun hatte, rechnete ich noch aus, wie viel ich den ganzen Tag schon verdient hatte. Lächerliche dreissig Franken.

Mein grosser Bruder entschied sich nach der obligatorischen Schulzeit für eine Berufslehre. Kurz vor dem Übertritt ans Gymnasium wollte ich die Sommerferien und die neue Situation meines Bruders klug nutzen. In seinem Lehrbetrieb fand ich als Vierzehnjährige einen Job - ausgerechnet ich, die weder handwerkliche noch technische Fähigkeiten hat. Sehr zur Belustigung meiner Familie. Kein Abend verstrich ohne blöden Spruch.

Ordner beschriften und Kaffeemaschine entkalken wurden zu den kleinen Freuden meines Alltags. Ein Buch hatte ich dabei, aber lesen konnte ich nicht, aus Angst ertappt zu werden. Ständig kamen irgendwelche Angestellte ins Büro. Noch nie hatte ich so viel Zeit im Internet verbracht. Aus lauter Langeweile fing ich irgendwann an, Englischvokabeln zu büffeln. Seit damals hasse ich ausserdem Radiosender, welche innerhalb einer Stunde fünf Mal dasselbe Lied spielen – ich habe mitgezählt.

Und doch war ich fasziniert, jetzt eine AHV-Nummer zu besitzen, stolz darauf, eine Anstellung bekommen zu haben und am Ende des Monats mein eigenes Geld auf dem Konto zu sehen. Getan habe ich dafür zwar nicht viel, doch in meinen Augen hatte ich es daher umso mehr verdient. Die Langeweile hat sich ausgezahlt.

Studentenjobs in der Schweiz

Rund zehn Stunden arbeiten Studierende pro Woche neben ihrer Ausbildung.

Knapp drei Viertel aller Studierenden arbeitet.

Quelle:

Bundesamt für Statistik (2020): "Studien- und Lebensbedingungen an den Schweizer Hochschulen im Jahr 2020: Erste Ergebnisse." URL: <www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.16006058.html#:~:text=73%25%20der%20Studierenden

%20gehen%20neben,Besch%C3%A4ftigungsgrad%20h%C3%A4ngen%20vom%20Alter%20ab> [Zugriff: 17.12.2021].

Job um Job neben dem Studium

Und so hangelte ich mich durch verschiedene Studentenjobs. Die Anstellung im Kraftwerk war das eine Extrem, darauf folgte das andere. Als Kellnerin rannte ich stundenlang herum – ohne Pause, versteht sich. Bei Hochzeiten war mein Horrorszenario, der Braut Rotwein auf das Kleid zu schütten. Trotz vieler – kleiner und grösserer – Pannen war ich stolz auf das, was ich erreicht hatte. Als junges Mädchen bereits stellte mich das Nobelrestaurant im Dorf an.

Gelernt habe ich sehr viel.

Den Austausch mit meinen Mitarbeitenden habe ich immer sehr geschätzt. Beispielsweise hat mich im Restaurant nach über einem Semester Studium das erste Mal eine Aushilfe gefragt, was man denn eigentlich so mache, wenn man Deutsch studiert. Ich könne ja reden. Ich geriet in Erklärungsnot, und das war gut so. Diskussionen mit Andersgesinnten und Leuten aus anderen Lebensbereichen halten auf Trab!

Ebenfalls ein Phänomen an sich war die Art, wie die Kunden mit uns interagierten. Von Kotzbrocken zu charmanten Stammgästen gab es eine breite Palette an Menschen – ein Paradies für jeden, der gerne Menschen und ihre Eigenheiten beobachtet.

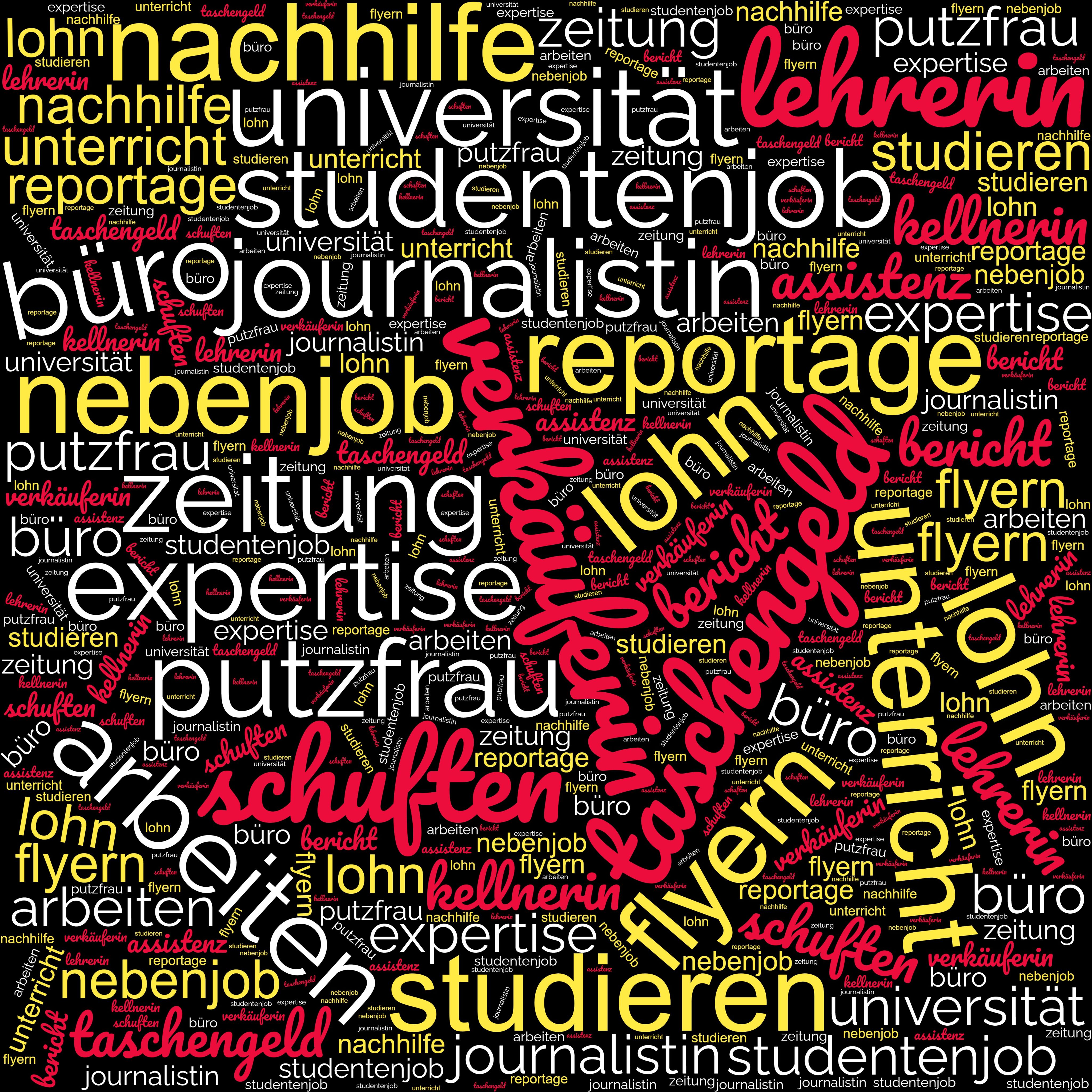

Ich versuchte mich also in einer Reihe von Beschäftigungen: von meiner Funktion als ‘Bürodekoration’ im Kraftwerk über eine Anstellung als Kellnerin, Putzfrau, Verkäuferin, Journalistin, bis schliesslich zur Lehrerin bei Privatschulen und Assistentin an der Uni. Die Stellen waren zunehmend besser bezahlt, aber besonders freute mich, dass ich zunehmend meine Expertise nutzen konnte.

Man könnte meinen, die vielen verschiedenen Studentenjobs waren mehr Mittel zum Zweck. Ich bin aber (zumindest fast) allen Tätigkeiten jeweils sehr gerne nachgegangen. Neben der Freude, das Taschengeld aufzubessern, durfte ich manche Lektion lernen. Heute bin ich der Meinung, dass jede und jeder einmal einen schlecht bezahlten, anstrengenden Job erlebt haben sollte, um Angestellten in solchen Funktionen mehr Dankbarkeit, Verständnis und vor allem mehr Menschlichkeit entgegenzubringen.

Eine grünliche

Fehlinvestition

Von Nora Morello

Jedes Kind weiss: Geld gibt‘s nicht gratis!

So gab es auch bei uns das Taschengeld nicht einfach gratis. Wollten wir etwas haben, so mussten wir stattdessen lieb fragen, wenn es sich um einen kleinen Gegenstand handelte, oder auf unseren Geburtstag, beziehungsweise Weihnachten warten, für eine etwas grössere Anschaffung. Es gab aber immer die Option, dass wir Kinder unser eigenes Geld verdienten.

Ich liebte Geld! Ich liebte das Klimpern in der Hosentasche oder im Sparschwein und ganz besonders liebte ich das Geräusch, dass es gab, wenn nicht nur eine, sondern mehrere Münzen aneinanderprallten und ein metallisches Klingen von sich gaben. Aus diesem Grund suchte ich in meiner Freizeit nach Möglichkeiten, mir möglichst viele Münzen anzueignen. Sei es durch das Zusammenlegen der Wäsche meiner Familie, das Ausreissen der lästigen Katzenschwänze im Garten oder das Herstellen und Verkaufen von Basteleien, wobei es sich bei den Käufern meist um Bekannte und ältere Nachbarn handelte.

Besonders liebte ich den Klang des Geldes in meinem Sparschwein dann, wenn meine ältere Schwester zugegen war. Im Gegensatz zu mir wollte sie nicht verstehen, weshalb sie etwas für ihr Geld tun musste. Mit ihrer Einstellung geriet sie nicht selten in Konflikt mit meinem Vater, den sie davon überzeugen wollte, ihr – wie die Eltern all ihrer Kolleginnen es taten – einmal die Woche einen Betrag auszuzahlen. Die Antwort war allerdings immer dieselbe: «Wir sind nicht die anderen! Wenn du Geld möchtest, dann musst du auch etwas dafür tun.»

Auch war sie nicht sonderlich gut darin, das Geld, wenn sie dann mal welches hatte, zu sparen. Sie lief lieber zum Bäcker neben der Schule und kaufte sich Süssigkeiten. Wenn sie mir aber zusah, wie ich meine Münzen auf den Zimmerboden auskippte und zählte, so lief sie schnurstracks zu meinem Vater um mit ihm zu verhandeln. Ihre Versuche, an Taschengeld zu kommen, blieben jedoch weiterhin erfolglos.

Eines Tages als ich gerade einmal wieder die Türmchen von Ein- und Zweifränklern vor mir ausgelegt hatte und träumerisch die kleinen 50er in der Hand drehte, kam meine Mutter ins Zimmer und fragte, wie viel Geld ich nun eigentlich besitze. Es waren 48 Franken und 35 Rappen. Meine Mutter streckte mir eine 50er Note entgegen und meinte, sie brauche dringend etwas Kleingeld und ob ich nicht stattdessen die Note haben wolle.

Meine erste Banknote! Und dann war sie erst noch grün – nicht gelb oder pink wie jene, welche ich ab und an schon einmal in der Hand gehalten hatte, als ich im Volg um die Ecke etwas Vergessenes einkaufen ging. Nein, sie war grün wie die Katzenschwänze, die ich mit Mühe und Geduld ausgerissen habe. Ich konnte mein Glück kaum fassen.

Gerade als ich die Note durch die viel zu kleine Öffnung meines Sparschweins drücken wollte, kam meine Schwester ins Zimmer. «Hey, wo hast du denn die her?» rief sie und schnappte mir das etwas zerknitterte Papier aus der Hand. «Die gehört mir», erklärte ich ihr stolz. Im ersten Moment starrte meine Schwester mich nur ungläubig an, plötzlich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck und wich einem träumerischen Lächeln. Sie wisse genau, was ich mit dieser Note anstellen könne, meinte sie und wedelte damit vor meiner Nase herum. Ein neues Spiel für ihren Gameboy koste nämlich genau 50 Franken. Ich war nicht überzeugt. Davon hatte ich ja nichts - durfte ich mich schliesslich ihrem Gameboy nicht mehr als anderthalb Meter nähern. Doch sie belehrte mich eines Besseren. Wenn ich ihr das Spiel kaufe, so meinte sie, dürfe ich in Zukunft immer zuschauen, wenn sie es spiele. «Und vielleicht selbst auch einmal…», meinte ich begeistert. «Na, da wollen wir mal nichts überstürzen, darüber lässt sich noch diskutieren», unterbrach sie mich.

So kam es, dass ich mein erstes Geld für meine Schwester ausgab. Sie war (und ist auch heute noch) ein Vorbild für mich, denn sie war es, die mich gelehrt hat, dass Geld zu besitzen nicht unbedingt heissen muss, auch damit umgehen zu können. Und weiter bedeutet kein Geld haben nicht, dass man seine Ziele nicht auf andere Art und Weise erreichen kann. Darüber, dass sie mich als Kind so übers Ohr gehauen hat, bin ich ihr nicht böse – im Gegenteil: ich habe meine Lektion gelernt und habe ihr im Lauf der Jahre das Gameboyspiel wieder abgeluchst!