Wände mit Erinnerungen

Auf Rosa Luxemburgs Spur in der Villa Wehrli

Ich verbringe ein Semester an der Universität Zürich. Ja, sicher gibt es Unterschiede zu meiner Heimatuniversität im belgischen Gent. Was mir im Englischen Seminar auffällt? Die Sitzungen sind viel kürzer und es gibt hier weniger Leute in einem Kurs. Was trotzdem noch immer gleich ist wie in Gent, ist die Anzahl weiblicher und männlicher Studierende. Ich sitze mit zwanzig Studentinnen und drei Studenten im Seminar in der Villa Wehrli. Doch dieses Haus hat Zeiten mit ganz anderen Geschlechterverhältnissen erlebt. Hier wohnte einst Rosa Luxemburg, als sie von 1889 bis 1895 an der Universität Zürich studierte, genauso wie eine Handvoll anderer junger Frauen aus dem Russischen Reich. Sie waren die allerersten, die in Europa zu einem akademischen Studium zugelassen waren. Warum aber hat sich die Zürcher Strassenbenennungskommission geweigert, einen Park nach ihr zu benennen?

In meiner Story möchte ich nicht nur von der Villa Wehrli erzählen, sondern auch Rosa Luxemburg mit meinen eigenen Mitteln ehren.

Die Familie Wehrli

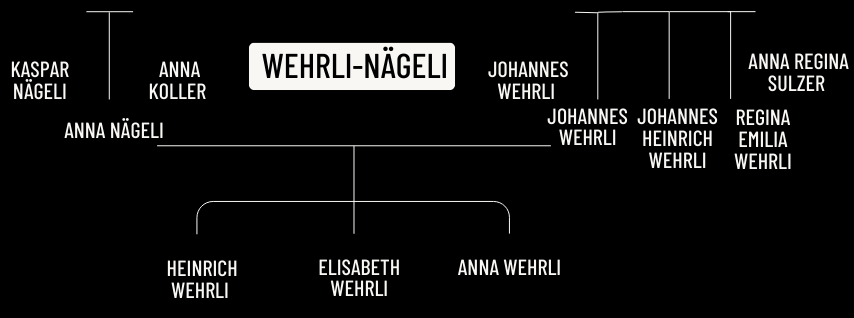

Wie schon gesagt hat die Villa Wehrli ganz andere Geschlechterverhältnisse erlebt, auch beim Bau. Anna Wehrli-Nägeli liess sie bauen und Johann Caspar Ulrich entwarf sie. Anna kam aus einer der damals einflussreichsten Schweizer Familien. Die Familie Wehrli stieg im 19. Jahrhundert während des Zeitalters der Industrialisierung in der Bourgeoisie auf. In den 1860er-Jahren liess Anna Wehrli-Nägeli die Villa zur Plattenstrasse als Wohnhaus für ihre Familie errichten. Ein Statussymbol einer Familie. Erst später wurde das Gebäude zum Sitz des Englischen Seminars der Universität Zürich.

Rosa Luxemburg in der Villa Wehrli

Aber wie kommt Rosa Luxemburg dann in die Villa Wehrli? Genau wie viele andere Studierende mietete Rosa ein Zimmer in einer der vielen Villen in den Mietquartieren in Hottingen und am Zürichberg. Als Austauschstudentin habe ich selbst gespürt, wie schwierig es ist, ein bezahlbares Zimmer in Zürich zu finden. Wieso konnte es sich die junge Rosa leisten, in einer der schönsten Villen in Zürich zu wohnen? Sie kam aus einer wohlhabenden Familie. Abraham Luxemburg, Rosas Grossvater war ein polnischer Kaufmann. Rosas Aufenthalt in Zürich war prägend für ihre politische Karriere. Hier fand sie Gleichgesinnte. Sie begab sich in Emigrantenvereine und bildete selbst einen Kreis auf, der Kontakt zwischen emigrierten Studenten und Arbeitern pflegte. Später gründete sie mit Freunden ihre eigene Partei, die SDKP oder die Sozialdemokratie des Königreichs Polen. Heute erinnert nur eine kleine Gedenkplatte an der Fassade der Villa Wehrli an diese aussergewöhnliche Bewohnerin. Die Tafel zitiert einen ihrer bekanntesten Sätze. "Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden." Ein Plädoyer für den demokratischen Sozialismus. Ich finde Rosa Luxemburg auf jeden Fall eine der wichtigsten Vertreterinnen des demokratischen und sozialistischen Denkens in Europa. Sie war auch Pazifistin und versuchte den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Ihr ganzes Leben lang war sie eine leidenschaftliche Kritikerin des Kapitalismus.

Die ersten Studentinnen an der Universität Zürich

Ausserdem war Rosa eine der ersten Frauen, die erfolgreich ein Studium an der Universität Zürich abschlossen. Ab 1840 durften Frauen als Hörerinnen am Studium an der Universität teilnehmen. Ab 1864 konnten sie dann als vollwertige Studentinnen studieren. Frauen durften an der Universität Zürich studieren, weil sie von einem demokratischen Staatswesen gegründet wurde statt von einem Landesfürsten oder der Kirche. Das ist der entscheidende Unterschied zu meiner Heimatuniversität im belgischen Gent.

Die ersten Studentinnen an der Universität Gent

Am 6. Dezember 1882, über 40 Jahre später nach den ersten weiblichen Studierenden in Zürich, schrieb Sidonie Verhelst sich als erste Studentin der Universität in Gent ein. Emma Leqluercq absolvierte als erste Frau ein Studium in Gent. Die ersten belgischen Studentinnen sorgten genau wie die in Zürich für Aufregung. Ihre Einschreibung an der medizinischen Fakultät führte zu einer Diskussion über die physische Eignung für den Arztberuf. In Gent kam es auch zu Übergriffen. Der Student Emile Buzerano versuchte wiederholt in Sidonies Nähe zu sitzen und belästigte sie durch Briefe. Sidonies Fall wurde im Akademierat diskutiert.

Collectie Universiteitsarchief Gent, P02416

Collectie Universiteitsarchief Gent, P02416

Ernsthafte Unruhen haben sich soeben an der Fakultät für Philosophie und Literatur ereignet. Am 12. Dezember erschien ein rumänischer Student, Herr Emile Buzerano, der nicht sehr fleissig war, zum Unterricht. Er wollte sich zwischen Fräulein Verhelst und Herrn Van Geyt setzen. Abgewiesen, versuchte er es erfolglos am nächsten Tag erneut. Der Widerstand, auf den er stiess, ärgerte Herrn Buzerano stark, der sich daraufhin mit Gewalt rächen wollte. Er drängte sich gewaltsam zwischen seine Kollegen, die in der ersten Reihe sassen, beleidigte und bedrohte sogar die Anwesenden und störte die Ordnung so sehr, dass Professor Merten gezwungen war, einzugreifen und die bereits begonnene Vorlesung für einige Augenblicke zu unterbrechen. Für diese Gewalttaten und unangemessenes Verhalten gegenüber Fräulein Verhelst muss Herr Buzerano sich nun vor dem akademischen Rat verantworten.

Akademierat Gent 18. Dezember 1882

Das Englische Seminar

Das Persönliche am Englischen Seminar ist die Tatsache, dass es wirklich ein Zuhause ist. Das wird verloren gehen.

Während der 1970-er Jahre übernahm die Universität Zürich die Villa Wehrli, doch diese Ära endet 2030. Das Englische Seminar wird in das neue Forum UZH umziehen, genauso wie das Deutsche Seminar. Ich wollte mehr darüber erfahren und habe einen Menschen besucht, dessen Karriere stark mit der Villa Wehrli verbunden ist: Andreas Fischer, Professor Emeritus für Anglistik, ehemaliger Rektor der Universität Zürich und Autor des Buches Es begann mit Scott und Shakespeare Eine Geschichte der Anglistik an der Universität Zürich. Er war so freundlich mich bei ihm zu Hause zum Gespräch einzuladen. Als wir in seinem Wohnzimmer sassen, habe ich ihn gefragt wie es zu diesem Umzug kommt. Im Interview nennt er zwei Gründe: Einerseits wünscht die Stadt, dass sich die Universität aus Wohngebäuden zurückzieht, anderseits will sie effizienter werden und Institute zentralisieren.

Andreas Fischer; Professor Emeritus für Anglistik, ehemaliger Rektor der Universität Zürich und Autor einer Monografie über das Englische Seminar

Andreas Fischer; Professor Emeritus für Anglistik, ehemaliger Rektor der Universität Zürich und Autor einer Monografie über das Englische Seminar

Wie erleben heutige Anglistikstudierende die Villa Wehrli? Ich habe Anglistikstudentin Rona interviewt. Sie hat bereits vor dem Anfang ihres Studiums davon geträumt, im schönen Altbau studieren zu dürfen. Zwei Jahre und viele Sitzungen später langweilt sie das Haus noch immer nicht. Jede Woche schaut sie sich die Verzierungen an den Wänden und der Decke an. Als Geschichtsstudentin im Nebenfacht versucht sie sich vorzustellen, wie die Unterrichtsräume waren, als die Villa noch als Wohnhaus gedient hat. Kein Wunder, das Haus ist tatsächlich beliebt.

Anglistikstudentin Rona

Anglistikstudentin Rona

Ich finde einfach, man spürt noch diese Geschichte, die in den Wänden steckt und ja diesen Geist des Hauses. Dass es eben mehr ist als nur Unterrichtsräume und Büros. Ein ganz spezielles Gefühl, in diesem Gebäude Unterricht zu haben!

Rona ist nicht die Einzige, die ihre Zeit in der Villa Wehrli schätzt. Auch Andreas Fischer spürt noch immer eine Nähe zur Villa. Er hat als Professor für Anglistik viel Zeit in diesem Haus verbracht und sich auch als Autor einer Monografie zur Geschichte der Anglistik an der Universität Zürich mit der Villa beschäftigt. Die ersten Jahre seiner Karriere am Englischen Seminar verbrachte er in einem Büro im zweiten Stock der Villa Wehrli. Dann zog er in den frühen 90er-Jahren um in das Haus gegenüber an der Pestalozzistrasse, das ebenfalls zum Englischen Seminar gehört. Er hat sich in der Villa Wehrli stets sehr wohl gefühlt und ist froh, dass das Seminar als Ganzes in einem schönen, alten Gebäude zu Hause ist. Umgekehrt weiss er auch, dass dieses Haus ursprünglich ein bürgerliches Wohnhaus war und der heutige Zweck als institutionelle Einrichtung eigentlich bis zu einem gewissen Grad eine Entfremdung ist.

Ich verstehe, dass es schwierig ist, ein Gleichgewicht zwischen dem ursprünglichen Zweck des Hauses und der Umwandlung in ein institutionelles Gebäude zu bewahren. Persönlich bin ich, wie auch Rona, der Meinung, dass es schön sein kann, wenn Gebäude im Laufe der Geschichte ihre Funktion ändern. Während meiner ersten Tage als Austauschstudentin in Zürich fiel mir sofort auf, dass es hier kaum Hochhäuser gibt. Das ist nach wie vor einer der Gründe, warum ich die Aussicht über die Innenstadt so liebe. Leider blicke ich von meiner WG in Oerlikon nur auf Hochhäuser. Indem man Institutionen in Wohnhäusern unterbringt, kann man diese moderne Hochhausarchitektur vermeiden. Ich hoffe daher, dass die wunderschöne Aussicht nicht zugunsten von Institutionen verloren geht.

Als ich das Englische Seminar der Universität Zürich zum ersten Mal gegoogelt habe und sah, in welchem wunderschönen Gebäude es untergebracht ist, bekam ich sofort Lust, mich für die Universität zu bewerben.

Ich staunte noch mehr, als ich das Gebäude im August zum ersten Mal in Wirklichkeit sah. Ich habe nur ein Semester in der Villa Wehrli studiert, aber ich habe diese Zeit sehr genossen. Ja, ich fühlte mich privilegiert. Wie Rona und Professor Fischer hatte ich das Gefühl, den Geist des Hauses und der Menschen, die dort lebten, noch spüren zu können. Dies gilt ganz besonders für Rosa Luxemburg.

Für mich bedeutet es viel, dass sie ein Jahr in diesem Haus gelebt hat. Ich fand sie schon länger eine interessante Persönlichkeit, wusste aber nicht, dass sie in Zürich studiert hatte. Hundert Jahre nach der ersten Generation weiblicher Studierenden bekommen junge Europäerinnen wie ich die Chance, ein Austauschsemester zu machen. Bei mir überwiegt Dankbarkeit.

Ich durfte hier studieren und unterwegs auch noch wunderbare Menschen treffen. Hoffentlich werden sie Freunde fürs Leben.

Danksagung

Diese Story könnte nicht ohne die Unterstützung verschiedener Personen entstehen. Danke an Hildegard Keller für die kritische Unterstützung bei der Redaktion. Ausserdem möchte ich Joshua Gutenberg und Moira Dinkel für die Zusammenarbeit im Tandem danken, für ihre zahlreichen Tipps und das Gegenlesen. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Prof. Dr. Andreas Fischer und Rona Sutter. Ihre Blickwinkel haben mir ermöglicht, einen tieferen Einblick ins Englische Seminar zu bekommen.

Quellenangaben

Text:

Andreas Fischer: Es begann mit Scott und Shakespeare. Eine Geschichte der Anglistik an der Universität Zürich. Zürich 2016. Link zum Verlag.

UGent Memorie: https://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1882-eerste-studentin (abgerufen am 17.12.2024)

Rosa-Luxemburg-Stiftung: https://rosalux-geneva.org/de/rosa-luxemburgs-jahre-in-der-schweiz/ (abgerufen am 17.12.2024)

Helen James & Lioudmila Clot: Das unglaubliche Schicksal der ersten Studentinnen der Schweiz. https://www.swissinfo.ch/ger/geschichte/das-unglaubliche-schicksal-der-ersten-studentinnen-der-schweiz/47646124 (abgerufen am 17.12.2024)

Abbildungen:

Alle Abbildungen stimmen von der Autorin selbst (ausser es ist ein anderer Urheber benannt)

Wikimedia: Rosa Luxemburg

Collectie Universiteitsarchief Gent: Sidonie Verhelst (P02416)

Wikimedia: Prof. Dr. Andreas Fischer

Mira Sutter: Anglistikstudentin Rona