Rabbi Moses

Der Verfasser des Zürcher Semaks

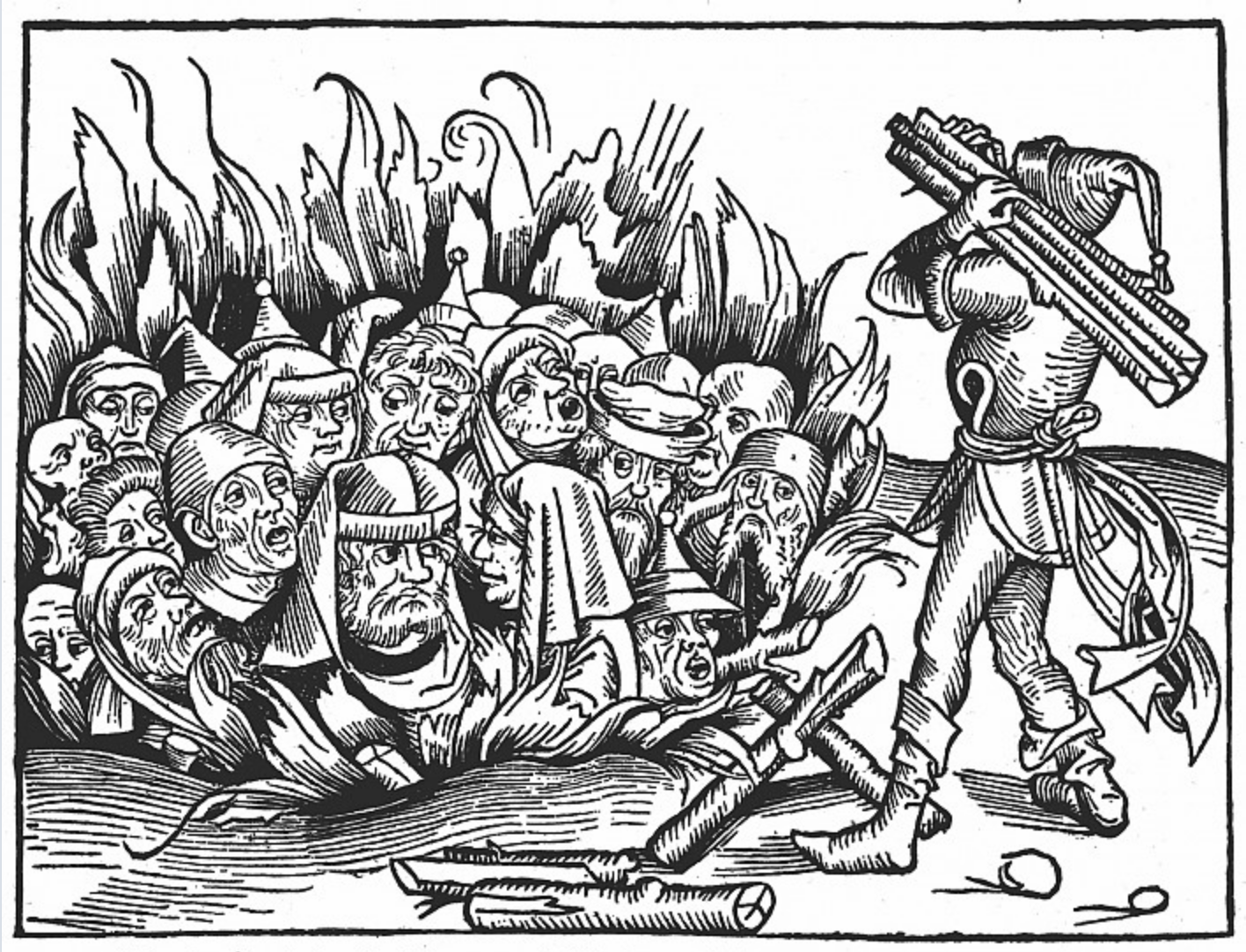

In der Mitte des 14. Jahrhunderts standen jüdische Gemeinschaften in Europa vor grossen Veränderungen. Im Zusammenhang mit der Pestverfolgung wurden europaweit Tausende von Juden brutal hingerichtet. Man warf ihnen vor, sie hätten die Pest durch Brunnenvergiftungen ausgelöst. Auch in Zürich kam es 1349 zu einem solchen Pogrom und die jüdische Gemeinschaft wurde verjagt und verbrannt.

In dieser Zeit lebte auch der Jude Rabbi Moses in Zürich. Ich möchte herausfinden, wie er in dieser Zeit gelebt hat. Welche Spuren er uns hinterlassen hat und was sie uns über ihn erzählen.

Dazu mache mich auf die Suche nach Hinweisen und Hinterlassenschaften. Was bedeutete es, Teil der jüdischen Gemeinschaft des Mittelalters zu sein?

Ich beginne meine Suche in der Zentralbibliothek und lese, dass die meisten Juden im Mittelalter in der Umgebung um die Brunn- und Froschaugasse herum gelebt haben. Damals nannte man die Strasse noch die "Judengasse" (Brunschwig 2005, 30).

Die europäischen Städte nahmen die Juden aufgrund ihres Vermögens damals gerne auf. Egal ob an Arbeiter, Bauer oder Adel: Die Juden verliehen ihr Geld an die Stadtbewohner aller Schichten, denn Geld war in den Städten häufig Mangelware und die Nachfrage nach Krediten dementsprechend gross (Brunschwig 2005, 31).

Auch Rabbi Moses stammte aus einer wohlhabenden Familie, der Familie Menachem. Die Familie wohnte an der Brunngasse 8 und wie alle Juden in Zürich waren auch sie Geldverleiher. Seine Mutter, Frau Minne, verlieh beachtliche Summen an Geld, unter anderem an Personen wie Johann von Habsburg-Laufenburg (Böhmer 2002, 330).

Weiter stosse ich auf meiner Suche auf einen Eintrag von 1347. In den Zürcher Stadtbüchern steht, dass der Moisse Schulmeister das Haus an der Kleinen Brunngasse gekauft hat. Der Verkäufer des Hauses hiess Johann von Augsburg (Zürcher Stadtbücher I, Nr. 331, S. 157). Hierauf betrieb der Schulmeister in dem Haus eine Jeschiwa, eine jüdische Hochschule.

Die Kleine Brunngasse liegt an der heutigen Froschaugasse, direkt neben der Zentralbibliothek. Ich möchte mir die Strasse und das Haus genauer ansehen. Ein Spaziergang über die Brunngasse zur Froschaugasse führt mich zu der ehemaligen Jeschiwa.

Video Spaziergang ZB bis Gedenktafel

Video Spaziergang ZB bis Gedenktafel

Hinter diesen Fenstern hat Rabbi Moses damals unterrichtet. Das Haus liegt mitten in der Altstadt. Die Brunngasse ist nur ein paar Schritte entfernt. Ich versuche mir vorzustellen, wie hier früher jüdische Kinder von Haus zu Haus gerannt sind.

Dies scheint schwierig, denn heute ist das Einzige, das noch and die Geschichte der Strasse erinnert, eine Gedenktafel. Sie hängt gegenüber der alten Jeschiwa an der Wand. Hier steht, dass die Judenschule auch die Synagoge der Gemeinde war. Das Haus war also der Treffpunkt der ganzen jüdischen Gemeinde. Nur ein einziger Name wird auf der Tafel erwähnt: Rabbi Moses. Dieses Mal aber mit dem Verweis auf den "<Zürcher Semak>, einen bis heute verwendeten Gesetzeskommentar".

Rabbi Moses war also nicht nur Rabbiner und Schulmeister, sondern auch der Verfasser eines Werks, dessen Name hunderte Jahre später auf dieser Gedenktafel verewigt wurde.

Ich möchte mehr über diesen Gesetzeskommentar erfahren und führe meine Recherche fort.

Ich erfahre, dass der Semak ein rabbinisches Gesetzeswerk mit Regeln ist, welche das jüdische Alltagsleben erklären. "Das kleine Buch der Gebote" heisst es übersetzt und beinhaltet zum Beispiel Regeln zum Geschäftswesen, zur Kleidung, zum Verhalten unter Andersgläubigen und Gleichgesinnten und natürlich Regeln, die den Umgang mit dem Glauben bestimmen. Den ersten Semak verfasste Isaak von Corbeil. Sein Ziel war es, die Frömmigkeit der jüdischen Gemeinschaft mit seinem Werk zu stärken (Kaufmann 2017, 41 ).

Sein Zielpublikum war die "Mittelklasse" des 13. Jahrhunderts. Damit sind Menschen gemeint, die ausreichend gebildet waren, um einfache religiöse Texte zu verstehen, denen es aber nicht möglich war, Schriftwerke wie den Talmud oder den Tosafot intensiv zu studieren (Kaufmann 2017, 37).

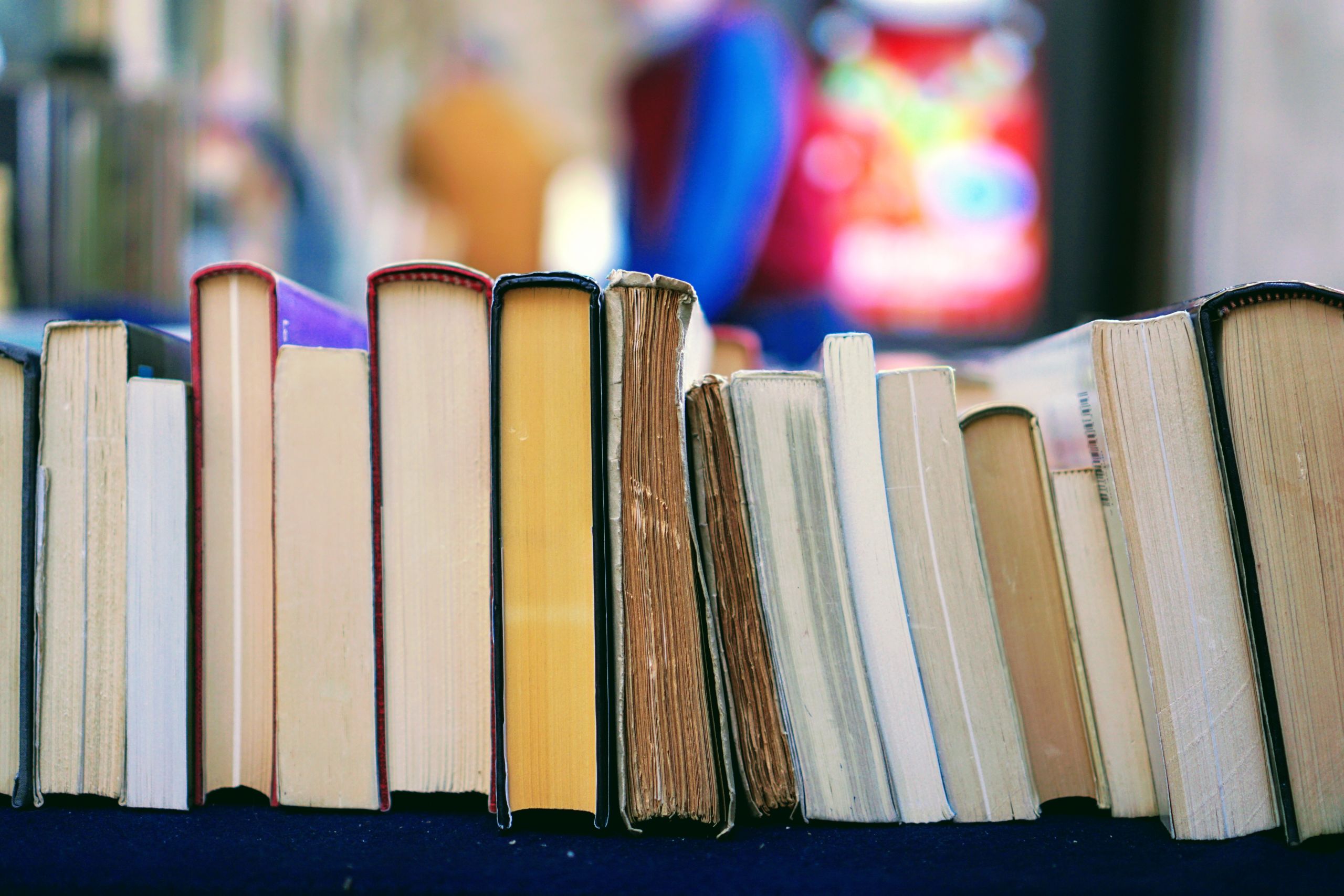

Allmählich möchte ich wissen, wie ein solches Buch aussah. Dafür schaue ich mir online eine Version des Semaks an, die von der British Library digitalisiert und zur Verfügung gestellt wird. Es handelt sich laut Kaufmann um die älteste bekannte Handschrift des Semaks (Quelle: BL, Add. 11639) (Kaufmann 2017, 48).

Ich klicke mich durch das Buch und bin überrascht.

Ich habe ein farbloses Werk mit ganz viel Text, schwarz auf weiss, erwartet. Hingegen sehe ich feine, filligran gezeichnete Illustrationen. Die Figuren und Muster ranken sich entlang der Buchstaben und umrahmen meist ein Wort, ähnlich wie wir es von Zierinitialen aus der Buchmalerei kennen.

Der Anblick der Seiten ist angenehm. Das Schriftbild ist geordnet und ansprechend. Im Hintergrund sieht man feine Linien. Sie lassen vermuten, dass diese als Schreibhilfe gezogen wurden.

Die Handschrift aus London weckt mein Interesse noch mehr. Wie sahen die anderen Semaks aus? Waren sie alle so hübsch?

Das ästhetische Konzept des Semaks

Es stellt sich heraus, dass die Handschrift aus London ein besonderer Fall ist. Sie ist Teil einer ausserordentlich luxoriösen Sammelhandschrift von 1279/80 (Kaufmann 2017, 46). Im Normalfall waren die meisten Semaks gar nicht oder nur spärlich bebildert. Erst ab dem 14. Jahrhundert wurden sie vermehrt dekoriert. Jedoch folgten die Handschriften immer einem ästhetischen Konzept.

Gleichmässige Spalten, verschiedene Schrifttypen und Tintenfarben, das Freilassen von Zwischenräumen und das Einsetzen von Titeln machten die Schriften oft zu einem visuellen Erlebnis.

Die breiten Randzonen wurden grosszügig leergelassen. Angesichts der hohen Preise für Pergament bedeutet dies, dass es sich um ein repräsentatives Werk handelt. (Kaufmann 2017, 56)

"Obwohl die visuelle Gestaltung der Texte auch innerhalb der jüdischen Buchproduktionan ästhetische Konventionen gebunden war, konnten sich die Schreiber des SeMaK beachtliche Freiheiten herausnehmen, da die jüdischen Bücher meist für den Eigengebrauch oder im Auftrag von Privatleuten geschrieben wurden. So nahmen die Schreiber unbewusst und manchmal auch gezielt Einfluss auf Interpretation und Leseverhalten des SeMaK." (Kaufmann 2017, S. 56)

Aufbau des Semaks

Leider kann ich die hebräischen Zeichen nicht entziffern. Ich möchte mehr über die inhaltliche Struktur des Semaks erfahren.

Ich lese, dass im Semak rund 300 Ge- und Verbote den sieben Wochentagen entsprechend präsentiert werden. Die positiven Gebote werden meist an den Anfang eines Kapitels oder Abschnitts gestellt. Bei der Kapiteleinteilung merkt man, dass nicht rein logische Kriterien, sondern auch Assoziationen und Gefühle ein wesentliche Rolle spielen. Für moderne Leser wie uns ist der Aufbau daher schwierig nachvollziehbar. Die Ge- und Verbote werden ausgehend vom Menschen aufgelistet. Sie sind ausgehend von seinen Körperteilen und den damit verbundenen Tätigkeiten geordnet.

Im ersten Kapitel steht beispielsweise der Mitzvot (Gebot) des Herzens, des Ohres und des Auges. Im zweiten Kapitel findet man die Gebote des Körpers, im dritten die Gebote des Mundes und im vierten die Gebote der Hand (Kaufmann 2017, 42).

Der Semak ist daher weniger als Nachschlagewerk gedacht. Die Gliederung ist nicht thematisch, sondern eher „organisch“. Kaufmann geht davon aus, dass diese Ordnung als Gedächtnisstütze für die mittelalterlichen Leser gedient hat: „Die Zuordnung der Gebote zum menschlichen Körper schafft Erinnerungsbilder“. Die aus heutiger Sicht unlogische Gliederung war unter anderem Grund dafür, weshalb das Werk im Mittelalter so populär wurde (Kauffmann 2017, 43).

Der Zürcher Semak

Der Semak von Corbeil war in seiner Kürze nicht immer verständlich, da er viele Glossen beinhaltete. Auch Rabbi Moses nahm sich diesen Semak vor: er versah ihn weiter mit zahlreichen Glossen und Auszügen aus Werken anderer Autoren. Dabei schuf er ein neues Werk, welches weitaus umfangreicher war: den Zürcher Semak.

Das Werk von Rabbi Moses hat ungefähr den dreifachen Umfang angenommen. Kein Semak sollte nachher jemals wieder so gross werden (Kaufmann 2017, 54f.).

Ich habe meine Nase genug in die Bücher gesteckt. Wer ist diese Frau, die hinter all der Forschungsarbeit über den Semak steckt?

Ich treffe Ingrid Kaufmann von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Nach jahrelanger Forschungsarbeit über die jüdische Buchkultur im Mittelalter kennt sich hier wohl kaum jemand besser mit dem Semak aus als sie.

Wir setzen uns in den Kreuzgang und unterhalten uns.

Sie erklärt mir, dass es weltweit über 230 erhaltene Semaks gibt. Davon gibt es 15 erhaltene Kopien des Zürcher Semak.

Ich erfahre weiter, dass Rabbi Moses' Hauptarbeit an dem Werk eigentlich nur darin bestand, frühere Autoritäten zusammenzutragen und sie zu zitieren. Er wollte kein neues Buch schreiben; es ging lediglich darum, den Semak von Isaak von Corbeil für die Leser neu zu gestalten.

Woran erkennt man dann seinen persönlichen Beitrag? Auch wenn Rabbi Moses nur bereits vorhandene Teile weiter ausführt, alte, in Vergessenheit geratene Zitate neu platziert und Erklärungen hinzufügt, hat er dennoch einen persönlichen Fussabdruck hinterlassen hat, erklärt sie. Wir müssen nur ein bisschen genauer hinschauen.

"Er fügt wieder die Teile hinzu, die vorher gefehlt haben. Er erweitert den Blick und aktualisiert ihn. Und er geht auf die Zeitbedürfnisse der Juden des 14. Jahrhunderts ein", sagt Kaufmann.

Dies tat er beispielsweise, indem er in seinen Schriften immer wieder mittelhochdeutsche Begriffe verwendet hat. So wollte er das Werk für seine weniger gebildeten Leser verständlicher machen. Ein fortschrittlicher Ansatz, den bereits Isaak von Corbeil verfolgte und der von Rabbi Moses weitergeführt wurde.

Nebst diesen formellen Eigenschaften lassen sich auch inhaltlich Abweichungen zu Corbeils Semak erkennen. Ingrid Kaufmann weist mich besonders auf zwei Themen hin, denen Rabbi Moses im Zürcher Semak viel Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Einerseits scheinen ihn geschäftliche Verhandlungen besonders interessiert zu haben: "Finanzen waren ihm sehr wichtig", sagt Kaufmann. "Im Zürcher Semak finden sich sehr lange Abhandlungen über Finanztransaktionen. Über Geschäftsverträge und den Umgang mit Angestellten und deren Rechte und Pflichten". Dies leuchtet mir in Anbetracht des Berufs seiner Familie ein.

Später erfahre ich jedoch, dass es eine andere Passage war, die damals die grösste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Kaufmann erzählt.

Das Bild der Eltern, die ihre Kinder "schlachten", löst ein mulmiges Gefühl in mir aus. Ist das also die persönliche Handschrift von Rabbi Moses? Eltern, die nach der Tötung ihrer Kinder dann auch noch als vollendete Heilige verehrt werden? Was war an dem Kommentar so wichtig, dass er ihn unbedingt hinzufügen musste?

Kaufmann erklärt mir, dass viele Leser dies als eine Verherrlichung des Märtyrertums interpretiert haben und dies auch immer noch tun.

Sie macht aber noch etwas deutlich: „Es muss nicht unbedingt so gedeutet werden, dass er diese Stelle verherrlicht hat. Man konnte genau so gut auch davon ausgehen, dass er dieses Zitat nur der Vollständigkeit wegen eingefügt hat, ohne ihr eine persönliche Bedeutung zuzuschreiben“.

Dadurch, dass sich Rabbi Moses' Beitrag nur auf das Zusammentragen und Ordnen der Textstellen beschränkt, kann über seinen Standpunkt weiter nur spekuliert werden. Der freiwillige Opfertod wird aber dennoch gutgeheissen; sonst wäre sein Beitrag zum Thema Märtyrertod nicht so ausführlich, bestätigt mir Kaufmann.

Mitglied der Zürcher Gesellschaft

Ich habe nun vieles über Rabbi Moses, den Gelehrten, erfahren.

Als Lehrer und Autor und schliesslich auch Sohn einer wohlhabenden Familie scheint er in der jüdischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert gehabt zu haben, stelle ich mir vor.

Betrachtet man dies nun im Kontext des Mittelalters und der Zürcher Gesellschaft, stellt sich mir die Frage, wie sehr man auch von einer Teilhabe der jüdischen Familien an der Zürcher Gesellschaft sprechen kann.

Da von dieser Zeit höchstens finanzielle und rechtliche Angelegenheiten dokumentiert wurden, ist es schwierig, über diese Beziehungen hinaus Aussagen zu machen, erklärt Kaufmann.

Sie äussert sich dennoch eher kritisch gegenüber einem aktiven gesellschaftlichen Austausch zwischen der jüdischen und christlichen Gesellschaft.

Wir haben demnach zwei Anhaltspunkte, was den Austausch der beiden Gruppen betrifft:

Wir wissen, dass das Haus von Rabbi Moses und das seiner Jeschiwa an einer äusserst guten Lage mitten in Zürich liegt. Man kann also kaum von einem abgeschotteten Judenviertel sprechen (Wild/Böhmer 1996, 2-3). Zumindest auf der Strasse wird man in Kontakt gekommen sein.

Zweitens wissen wir, dass Frau Minne und andere Familien den Mitgliedern der christlichen Gemeinschaft bedeutende Summen zur Verfügung gestellt haben (Böhmer 2002, 330). Somit kam es also auch zu geschäftlichen Verhandlungen.

Aus diesen Verbindungen kann man ableiten, dass zwar ein Austausch stattgefunden hat. Dennoch mussten sich die Juden vielen Vorschriften und Verboten des Zürcher Rates und der christlichen Mehrheit unterstellen.

Beispielsweise wurde ihnen aufgetragen, sich in der Karwoche ruhig zu verhalten und es war verboten, sich auf der Strasse oder am Fenster zu zeigen (Brunschwig 1995, 36). Auch gab es Vorschriften, die festlegten, dass sich Juden in ihrer Kleidung von den Christen zu unterscheiden haben, um "irrtümlichen Geschlechtsverkehr" zwischen Christinnen und Juden zu verhindern (Brunschwig 1995, 37).

Es schien daher unmöglich gewesen sein, als Jude unbemerkt durch Zürich zu gehen (Brunschwig 1995, 39). Und es kann mit Sicherheit gesagt werden, dass der "Austausch" der beiden Gemeinden spätestens am Sankt Matthis Abend im Jahr 1349 sein Ende fand.

„Do von gottes geburt 1391 do brand man die Juden Zurich an sant Mathis abend; wo man sprach si hettind gift in die brunnen getan. Und ze jar um do kam die mordnacht ufsant Mathis abend.“

(Dierauer 1900, 46)

Dies steht in der Chronik der Stadt Zürich (zitiert aus Dierauer 1900, 46). Eine Liste von Namen der Opfer gibt es jedoch nicht. Hat Rabbi Moses das Pogrom vielleicht überlebt, frage ich mich und später auch Kaufmann: „Beweise für seinen Tod gibt es keine.“

Wir wissen es nicht. Aber zwei Hinweise deuten auf seinen Tod hin. Guggenheim-Grünberg hat entdeckt, dass in einer Rotterdamer Synagoge zweimal jährlich in einem Totengedächtnis dem Märtyrertod eines jüdischen Lehrer und seinen Schüler gedenkt: "Rabbi Mosche und die Schüler seiner Jeschiwa in der Stadt Zürich" steht dort im Memorbuch geschrieben (Guggenheim-Grünberg 1967, 8). Ein ziemlich klarer Hinweis.

Und dann gibt es noch einen weiteren Hinweis von 1770 in der "Sammlung jüdischer Geschichten“ von Johann Kasper Ulrich, einem Pfarrer des Fraumünsters, der über den Juden „Fisli und Eva Gut sin Schwester Moyses des Juden seligen Kind“. Er erzählt die Geschichte, wie sie demütig auf das Erbe ihrer verstorbenen Eltern verzichten und es der Stadt Zürich schenken.

Dies würde bedeuten, dass Rabbi Moses Kinder hatte und diese das Progrom überlebt haben. Auch in Ingrids Augen scheint dies sehr wahrscheinlich: „Denkbar ist das sicher. So viele Moses wird es bei einem Bestand von 15 Familien wohl nicht gegeben haben“.

Der Märtyerertod für seinen Glauben würde gut zu Rabbi Moses passen, in Anbetracht der ausführlichen Passage im Semak.

Gehen wir davon aus, dass Fisli und Eva Gut seine Kinder waren, dann liesse sich auch die Stelle im Semak mit dem Bild der Eltern, die ihre Kinder "schlachten" anders deuten. Sie hätte dann wieder mehr einen repräsentativen Charakter. Ein Zitat, welches er der Vollständigkeit halber und weniger aufgrund seiner persönlichen Vorlieben hinzufügen wollte.

Verbrennung der Juden, Holzschnitt aus der Schedelschen Weltchronik von 1493

Verbrennung der Juden, Holzschnitt aus der Schedelschen Weltchronik von 1493

Die Geschichte einer Stadt ist immer auch die Geschichte ihrer Bewohner. Rabbi Moses als Bewohner Zürichs hat mit seinem Lebenswerk seinen Beitrag zur Geschichte der Stadt geleistet. Der Zürcher Semak hat die Jahrhunderte überdauert und fasziniert die Wissenschaft bis heute. Für immer werden sein Verfasser und er Teil der Geschichte Zürichs sein.

Danksagung:

Mein herzlicher Dank geht an Ingrid Kaufmann für ihre Unterstützung und die Bereitschaft, ihr Wissen über Rabbi Moses und die jüdische Buchkultur mit mir zu teilen.

Die weiteren Recherchen zu dieser Story stützen sich auf die folgenden Quellen:

Literaturverzeichnis:

Chronik der Stadt Zürich; Hg. von Johannes Dierauer, Basel 1900 (Quellen zur Schweizer Geschichte 18).

Roland Böhmer: Bogenschütze, Bauerntanz und Falkenjagd. In: Lutz, Eckart Conrad, Johanna Thali and René Wetzel (Hg.): Literatur und Wandmalerei I. Erscheinungsformen höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter. Freiburger Colloquium 1998, Tübingen 2002, S. 329-364.

Annette Brunschwig; Die erste jüdische Gemeinde. Hg. von Ulrich Bär und Monique R. Siegel. In: Geschichte der Juden im Kanton Zürich: von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Zürich 2005.

Florence Guggenheim-Grünberg; Judenschicksale und "judenschuol" im mittelalterlichen Zürich. In: Beiträge zur Geschichte und Volkskunde der Juden in der Schweiz 8. Zürich 1967.

Ingrid Kaufmann; Neben dem Text: Kommentierung, Dekoration, Kritzelei. Der SeMaK (Das kleine Buch der Gebote) als Zeugnis der visuellen Schreiberkultur in Ashkenaz. Luzern 2017.

Johann Kasper Ulrich; Sammlung jüdischer Geschichten, welche sich mit diesem Volk in dem XIII. und folgenden Jahrhunderten bis auf MDCCLX in der Schweiz von Zeit zu Zeit zugetragen: zur Beleuchtung der allgemeinen Historie dieser Nation herausgegeben. Basel 1768. ETH-Bibliothek Zürich, Rar 314.

Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jahrhunderts; Hg. von Heinrich Zeller-Werdmüller und Hans Nabholz. Bd. 1. Leipzig 1899.

Dölf Wild und Roland Böhmer: Die spätmittelalterlichen Wandmalereien im Haus <> in Zürich und ihre jüdischen Auftraggeber. Zürcher Denkmalpflege, Stadt Zürich, Bericht 1995/96, S. 15-33. In: Zürcher Denkmalpflege, Stadt Zürich, Bericht 1995/96 (1997), S. 15-33.

Bilder:

https://unsplash.com/photos/Lpj6e4wyg_0

https://unsplash.com/photos/9BoqXzEeQqM

http://www.habsburger.net/de/medien/verbrennung-der-juden-holzschnitt-aus-der-schedelschen-weltchronik-1493

British Library: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_26982 (Seitenzahlen in Bildsection zitiert)

Dieser Beitrag entstand im Seminar Brunngasse 8 und Film (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2018) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.