Villa Patumbah

Reise durch Raum und Zeit

Mein erster Besuch der Villa Patumbah war im Sommer 2020 – der Park war eine Oase im Stadtgetöse. Der Pomp im Park machte mich neugierig: Was versteckt sich hinter den Mauern? Doch Zürich bietet gerade für uns Studierende so viel, dass ich meine Freizeit anderswo verbrachte und nicht mehr an die Villa dachte. Heute frage ich mich: War ich so blind?

Vier Jahre später las Miriam Veja in dieser Villa aus ihrem Roman Schatten über der Villa Patumbah, und ich hatte das Glück, im Publikum zu sitzen. Die Autorin verstand es meisterhaft, die Decken, Treppen und Bilder zum Leben zu erwecken, und seither lässt mich das Gefühl nicht mehr los, dass die Villa eine eigene Seele hat. Die Lesung hat in mir den Wunsch geweckt, selbst über die Villa Patumbah zu schreiben. Es scheint, als gäbe es unendlich viele Geschichten, die zwischen den Mauern der Villa schlummern und nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Die Villa Patumbah liegt im Zürcher Seefeld, gleich neben dem Botanischen Garten. Bereits von weitem leuchtet das rote Schild, das Informationen preisgibt zum kantonalen Schutzobjekt. Denn in der Villa mitten im öffentlichen Patumbah-Park befindet sich seit 2013 das Schweizer Heimatschutzzentrum. Doch gebaut wurde die Villa bereits 1883 und erlebte bis heute viele verschiedene Menschen. Es gab Zeiten, in denen die Villa abgerissen werden sollte, doch es sollte anders kommen ...

Ich betrete die Eingangshalle und werde unweigerlich von der Deckenbemalung in den Bann gezogen: Neben einem Schachbrettmuster mit Schachfiguren sind auch Schweizer Jasskarten zu sehen – solche Motive sind eine Seltenheit in der Villa, wie wir bald noch sehen werden. Wie Hans Guck-in-die-Luft bewege ich mich durch das Zimmer auf die Reception zu.

Dame, Turm und Springer blicken von der Decke auf mich herab, während ich mir mein Ticket für die Mittagsführung kaufe. Wir sind nur zu viert – zwei ältere Damen, ich und Judith Schubiger, die Leitung des Heimatschutzzentrums, die uns durch das Haus führt. Eine Konstellation, die viel Raum für Gespräche freilässt.

Im nächsten Raum ist die Decke schlicht gestaltet, dafür zieht nun der Boden meinen Blick auf sich: Wir stehen mitten im Indischen Ozean, zwischen Malaysia, Java und Sumatra. Hier finden wir erste Hinweise darauf, dass die Villa eine Verbindung zu dieser Insel aufweist. Der Kaufmann Carl Fürchtegott Grob hat in den 1880er Jahren in Patumbak im Nordosten von Sumatra mit Tabakplantagen ein Vermögen verdient, damit liess er 1883 die Villa Patumbah von den berühmten Zürcher Architekten Alfred Chiodera und Theophil Tschudy erbauen. Zwei Jahre später steht die Villa und demonstriert eindrücklich, wie junge Schweizer Männer im Ausland sehr schnell zu viel Geld kommen konnten. Bei seiner Rückkehr nach Zürich war er einer der fünf reichsten Bürger der Stadt Zürich.

Unser Guide weist uns darauf hin, dass im Nebenzimmer mehr über Grob und die Tabakplantagen zu erfahren ist: Die Ausstellung «Patumbah liegt auf Sumatra» wurde im Sommer 2020 eröffnet. Neben einer Publikation zur Ausstellung von 2020 dient die jetzige Kabinettausstellung dazu, die Inhalte den Besuchenden noch immer zugänglich zu machen – schliesslich handelt es sich um die sehr wichtige Vorgeschichte der Villa.

Zusammen erklimmen wir die Treppe hinauf ins Erdgeschoss. Der schwere Teppich lässt unsere Schritte verstummen und wir fühlen uns ganz klein in dieser Prachtvilla. Wir versammeln uns in einem grossen Zwischenraum: Die Wände und Decken sind geschmückt mit prunkvollen Bemalungen. Säulen zieren die Wände – auf den ersten Blick scheinen sie echt, doch sie sind nur aufgemalt: sogenannte Trompe-l’œil-Dekorationen. Einige der Malereien sehen unvollständig aus ... Weshalb wohl?

Ganz rechts steht Carl Fürchtegott Grob auf einer seiner Tabakplantagen in Patumbak.

Ganz rechts steht Carl Fürchtegott Grob auf einer seiner Tabakplantagen in Patumbak.

Karl Fürchtegott Grob machte 1831 in Zürich die Ausbildung zum Kaufmann. Einige Jahre zuvor wurde Sumatra in das niederländische Kolonialreich eingegliedert und für viele Schweizer wurden neue Möglichkeiten für fruchtbare Geschäfte im fernen Südostasien eröffnet. 1869 reiste Grob zum ersten Mal nach Sumatra, wo er zusammen mit seinem Freund Näher Muskatnussplantagen unterhielt. Der Erfolg war – wie für viele Europäer, die ihr Glück in Sumatra versuchten – gross und sie entschlossen sich zur Selbständigkeit als Tabakpflanzer. Grob und sein Partner wurden innert kurzer Zeit reich, besonders auch dank billiger Arbeitskräfte. Die Tabakplantage «Näher & Grob» in Patumbah war mit über 4000 Angestellten eine der wichtigsten in Sumatra.

In der Kabinettausstellung erfahre ich viel über diese Zeit, und Fotos zeigen, welche Bedingungen damals herrschten. Das Wort «Sklaverei» fällt nicht, es wird jedoch deutlich, dass die Schweiz hier auch ohne eigene Kolonien am Kolonialismus beteiligt war: Die indigene Bevölkerung wurde verdrängt und ausbeuterische Machtstrukturen prägten die Zeit. Die Bevölkerung wusste sich aber auch zu wehren: Verschiedene Pflanzer wurden durch Drohbriefe gezwungen, den Indigenen Lösegeld zu zahlen, da sie sonst ihre Plantagen und Scheunen in Brand steckten. Die beiden kehrten 1879 in die Schweiz zurück und vier Jahre später begannen die Bauarbeiten der Villa Patumbah – finanziert durch das koloniale System der Schweizer Plantagenwirtschaft auf Sumatra.

Kurz nach dem Ende des Baus der Villa verstarb Grob im Alter von 63 Jahren an einer Tropenkrankheit. Zurück blieben seine Töchter Margaretha und Anna Carolina und seine Frau Anna Grob-Zundel. Sie lebten noch einige Jahre gemeinsam in der Villa Patumbah, bis sie die Villa 1911 an das Diakoniewerk Neumünster verschenkten. Während dieser Zeit wurde die Villa auch als Altersheim zwischengenutzt. Die opulent bemalten Wände und Decken passten nicht mehr zum Zweck des Gebäudes, und der gesamte Raum wurde weiss übermalt. Die Bilder waren zu wild, die Farben zu leuchtend und von allem hatte es zu viel. Im Wintergarten, der gleich an den Zwischenraum anschliesst, wurde die Farbe an den Wänden sogar abgeschabt, bevor man sie weiss bemalte.

In der Kabinettausstellung höre ich mir einen Beitrag aus der Hintergrundsendung des SRF «Echo der Zeit» an. Der Historiker Bernhard Schär spricht über die Verflechungen der Schweiz mit der kolonialen Geschichte.

Bis 1976 besteht das Altersheim in der Villa Patumbah, 1977 wird die Villa vom Diakoniewerk an die Stadt Zürich verkauft. Zunächst ist geplant, die inzwischen verlotterte Villa abzureissen und ein moderneres und altersgerechteres Altersheim zu bauen. Während Jahrzehnten ist die Villa Objekt von zahlreichen Auseinandersetzungen und zwei Volksabstimmungen, bis 2010 die Renovationsarbeiten beginnen, damit 2013 der Schweizer Heimatschutz sein Zentrum in der renovierten Villa Patumbah errichten kann. Die Villa soll in neuem Glanz erstrahlen und die Geschichte wieder aufgerollt werden. Das Credo während der Restauration: Es soll alles wieder ans Licht kommen, die Wände sollen ihre Geschichten erzählen und die kolonialen Verflechtungen sollen zu Tage gefördert werden.

Während drei Jahren wird die Villa renoviert. Die Freilegung der zahlreichen Malereien und Tapeten gestaltet sich aufwändig. Die Kosten belaufen sich auf über 15,5 Millionen Schweizer Franken – ein Vermögen, besonders wenn man bedenkt, dass Grob die Villa «für den damals sagenhaften Betrag von einer halben Million Franken erbauen [liess]», schreibt die NZZ.

Die Spuren der Restauration sind Teil der Villa geworden und zeugen von ihrer langen Geschichte. An einer Säule ist deutlich zu erkennen, wie die weisse Wandfarbe Schicht für Schicht abgetragen worden ist. An einer Stelle wurde zu viel Farbe entfernt und ein Fleck blaue Grundfarbe ziert die Säule.

Ich lasse meinen Blick über die Decke schweifen und sehe plötzlich in eine andere Welt – durch ein Loch in der Decke bewundere ich die Glaskuppel der Villa. Mischgestalten tummeln sich zwischen wilden Formen am Himmel. Klar erkennen kann ich die Figürchen nicht. Unser Guide versichert mir, dass ich später noch einen genaueren Blick auf die kunstvollen Glasmalereien erhaschen werde.

Im gleichen Raum findet sich der Wintergarten. Anders als in modernen Wintergärten sind die Fenster vergittert. Dennoch habe ich das Gefühl, im Freien zu sein. Ich blicke nach oben und sehe Engel und Vögel zwischen den Wolken, sie sind zwar nur aufgemalt, geben mir aber das Gefühl, an weit entfernten Orten zu sein. So konnte auch die Familie Grob mitten im winterlichen Seefeld, ohne die Villa zu verlassen, durch die halbe Welt reisen.

Unser Guide erklärt uns, dass hier wahrscheinlich sogar einmal ein Brunnen stand. Während der Renovation wurden Wasserleitungen gefunden und der Blick auf den Pavillon über uns lässt Ähnliches vermuten. Ich staune ganz verträumt hoch hinauf in den Himmel, als mich plötzlich die Stimmen der beiden Frauen zurück in die Realität reissen. «Sind Sie vom Fach?», fragt mich die Grauhaarige mit farbigem Schmuck um den Hals. Ich schaue sie ein wenig verwundert an, bis sie auf das Notizbuch in meinen Händen zeigt. Ich erzähle ihr, dass ich im Rahmen eines Kurses des Deutschen Seminars an der UZH hier bin und über die Villa Patumbah schreiben will.

Während die beiden Damen aufrichtiges Interesse an meinen Absichten bekunden, begeben wir uns in den grossen Raum nebenan: den Salon. Das Knarren der Holzböden begleitet die Stimme unseres Guides:

«Im Historismus gilt: Mehr ist mehr.»

Die Holzstuckaturen rahmen die Bilder an der Decke und die Tapeten nehmen ein Motiv wieder auf: Überall sind Granatäpfel. Motivisch verbinden sie Decke und Wände, jeder Raum folge einem eigenen Konzept. Weshalb gerade der Granatapfel gewählt wurde, kann mir der Guide nicht beantworten. Der Granatapfel hat eine vielfältige religiös-kulturelle Symbolik; so steht er unter anderem für Leben, Fruchtbarkeit und auch Überfluss. Ist dies also ein Wink mit dem Zaunpfahl, fragen wir uns, während wir inmitten dieses Prunks stehen.

Zu Zeiten des Altersheimes stand in diesem Raum eine Hotdogmaschine, und die Mischung aus Wasserdampf und Fett beschädigte Wände und Decke. Die Tapete ist an einigen Orten vergilbt oder vom Russ geschwärzt, es handelt sich noch um die Originaltapete.

Der Salon diente früher als Esszimmer. Anstelle von Hotdogs wurden hier wahrscheinlich auch einige exotische Früchte verspeist, denn an der Decke sind nicht nur Granatapfel, sondern auch Ananas, Trauben und Orangen zu finden.

In einer Ecke steht ein Monstrum von einem Kachelofen. Bei genauerem Betrachten erkenne ich Menschen, die um einen bedeckten Tisch herum sitzen. Verschiedene Früchte verzieren den Ofen. Hut ab den Architekten!

Spuren der Zeit sind auch im Herrenzimmer links des Salons geblieben: In einer Ecke sind dunkle Brandflecken zu sehen. Was genau passiert ist, weiss niemand so genau. Eine Geschichte besagt, dass sich die Herren nach dem gemeinsamen (geschlechtergemischten) Essen im Salon jeweils im Herrenzimmer zusammengefunden haben, um zu rauchen. Eine andere Geschichte erzählt von einem Bewohner des Altersheims, der ein Feuer im Herrenzimmer entfacht haben soll.

Wir erfahren von unserem Guide aber, wie man die russgeschwärzten Decken schliesslich gereinigt hat: Eine Studentin der Fachhochschule Südschweiz hat für ihre Dissertation in der Villa Patumbah daran geforscht, wie man Russ von Stuckaturen entfernen kann, und so konnte schliesslich ein Grossteil der Farben an der Decke im Stil der Renaissance wieder zum Vorschein gebracht werden. Die Tapete jedoch hatte viel unter dem Rauch gelitten, sodass man sie ganz entfernen musste. Ein Stück der alten Tapete ist aber hinter einer doppelten Wand noch zu sehen.

Während der Renovation griff man oft auf solche Mittel zurück, um den Zustand vor der Restauration auch später noch zeigen zu können. Geschichte verstecken wollten sie nicht – es ging darum, Geschichte aufzudecken und lebendig zu machen.

Um das Damenzimmer auf der rechten Seite des Salons zu betreten, müssen wir durch die Tür, die aus massivem Tropenholz aus Patumbah gemacht ist – dieses ist sonst nirgends im Haus zu finden. Die Tür weist das Datum der Fertigstellung der Villa Patumbah auf, beschützt von einem Engel.

Das Frauenzimmer im Stil des Rokokos steht in starkem Kontrast zum Herrenzimmer: Büsten säumen die Wände und Decken, Pastelltöne verleihen dem Zimmer etwas Träumerisches. Die Tapeten sind aus gewobenem Stoff, verziert von Stickereien. Blumen fliegen um die Engel, die an der Decke schweben. Die Leichtigkeit, die durch die Figuren und Farben evoziert wird, wird von der Fülle überrumpelt und beinahe zunichtegemacht. Da helfen auch die grossen Fenster nicht mehr viel. Beim Verlassen des Raumes atme ich tief durch. Die Villa treibt die Fülle auf die Spitze, was erschöpfend sein kann.

Wir erklimmen die Treppe ins Obergeschoss. Wie war das wohl in Zeiten des Altersheims? Nicht nur die zwei älteren Damen sind froh, als wir oben ankommen, auch ich atme schwer. Hier befinden sich heute die Büros des Heimatschutzzentrums, zu Zeiten Grobs waren hier oben die Zimmer der Familie und der Bediensteten.

Unser Guide öffnet die Tür und es eröffnet sich uns ein einzigartiges Lichtspektakel. Durch die farbige Glaskuppel wird der Raum in buntes Licht getaucht und die Mischung aus altjapanischer und chinesischer Kunst beleuchtet. Zuerst war das Obergeschoss im Stil der Renaissance geplant, doch inmitten der Bauarbeiten änderten die Architekten ihre Pläne aufgrund Grobs Vorgeschichte in Sumatra. Ohnehin war der Anspruch nicht Authentizität, sondern ein Überfluss an Figuren, Farben und Formen.

Wir blicken – wie so oft – hoch zur Decke und bestaunen die Glasmalereien in der Kuppel. Ich weiss gar nicht genau, worauf ich mich konzentrieren soll, und bin froh, als unser Guide uns aus dem Staunen reisst und zu erzählen beginnt:

Neben exotischen Tieren und Fabelwesen sind auch Mischgestalten in aller Farbenpracht auszumachen. Die asiatischen Glücksdrachen, die ganz oben in der Kuppel fliegen, erregen meine Aufmerksamkeit. Es sind dieselben Drachen, die man auch durch das Loch im unteren Stock erspähen kann. Es scheint, als hätte Grob Wert darauf gelegt, dass diese Glücksbringer ihre Macht über dem ganzen Haus entfalten können und von ganz oben über alle Bewohnenden der Villa wachen.

Solche Mischgestalten finden sich im ganzen Haus: feuerspeiende Drachenwesen mit Entenfüssen, fliegende Frösche und Riesenhummer, winzige Götter, Tauben, Spatzen, Papageien und Kraniche in allen Farben und Formen, selbst solche, die an Tiger erinnern, und überall Engel in allen Grössen.

An einem Pfeiler erblicke ich einen blauen Wurm mit einem Auge und einem goldenen Schnauz. Die Architekten setzten ihrer Kreativität keine Grenzen.

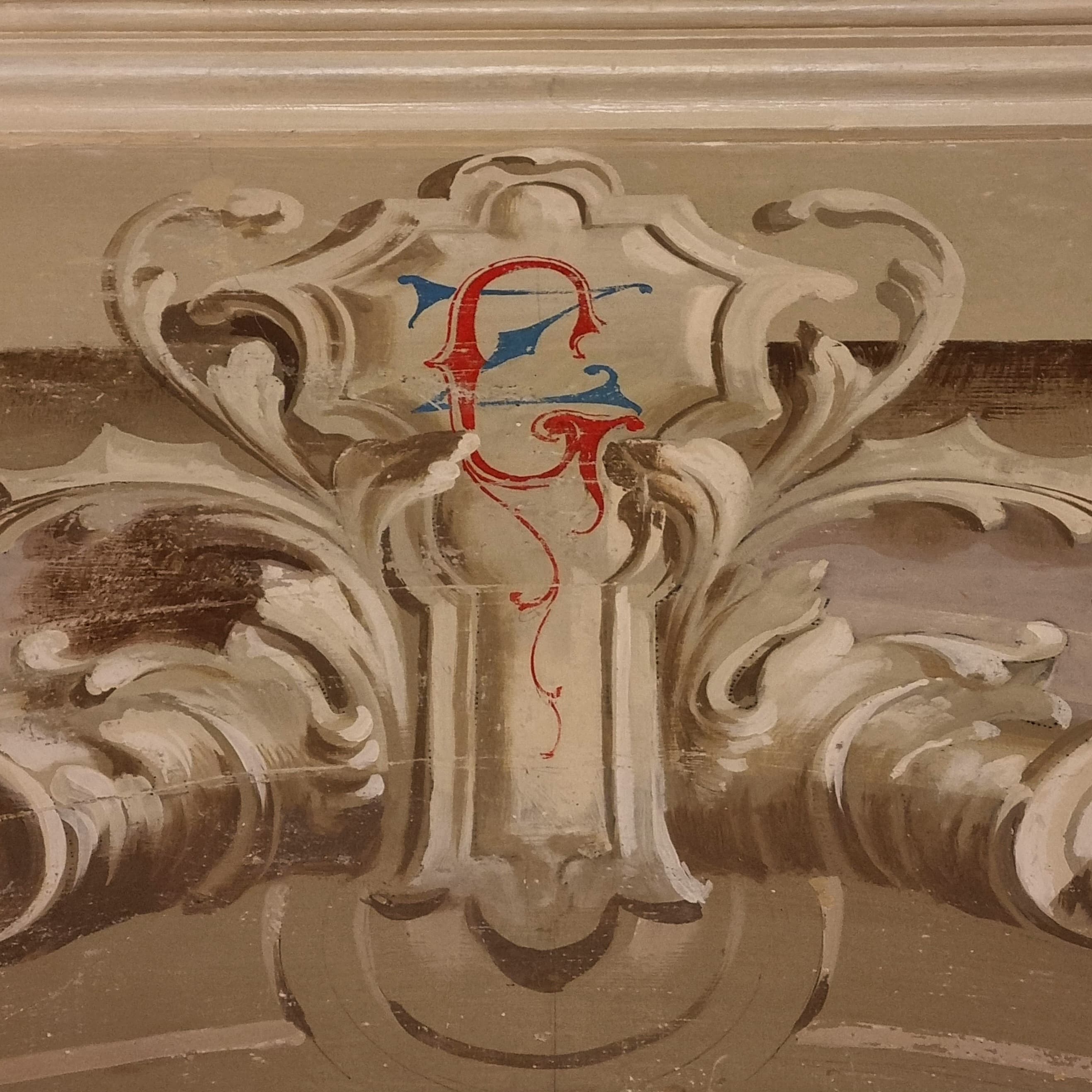

Grob hinterliess mit der Villa Patumbah einen Schatz im Seefeld. Überall in der Villa ist das Monogramm GZ in verschiedensten Formen zu sehen. Ich mag den Gedanken, dass Grob die Initialen von seiner Frau Anna Zundel und sich selbst zu einem Teil der Villa gemacht hat. Während wir die Treppen wieder hinabsteigen, sauge ich nochmals die magische Atmosphäre in mich auf.

Die angekündigte halbstündige Mittagsführung neigt sich nun nach etwas mehr als einer Stunde ihrem Ende zu. Viele Fragen brennen mir noch auf der Zunge und ich bin mir sicher, nur einen Bruchteil der Geschichte dieser Villa gesehen und erfahren zu haben. Ich werde wiederkommen, liebe Villa Patumbah, denke ich mir, als ich sie mit einem steifen Nacken verlasse. Ich entdecke noch ein letztes GZ unter meinen Füssen. Endlich mal nicht in den Himmel schauen, das tut schon gut.

Quellenangaben:

Die meisten Informationen entnahm ich der Mittags- und Sonntagsführung in der Villa Patumbah.

Die Aufnahmen von der Villa sind von mir selbst erstellt.

Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah: Patumbah liegt auf Sumatra. Zürich, 2022.

Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah: Patumbah: Eine Villa und ihre kolonialen Wurzeln. https://www.heimatschutzzentrum.ch/angebot/rueckschau/rueckschau-detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3756&cHash=663be81a3e594b77b6cf504e563779f6. (Abgerufen am 12.12.2024).

Stiftung Patumbah: Die Villa Patumbah im Spiegel der Medienberichterstattung. https://www.stiftung-patumbah.ch/medienberichte. (Abgerufen am 12.12.2024).

Steiner, Urs: Extravaganzen des Tabakpflanzers. In: Neue Zürcher Zeitung, 17.01.2015, https://www.nzz.ch/zuerich/zuercher_kultur/extravaganzen-des-tabakpflanzers-ld.865876, abgerufen am 12.12.2024.

Stadt Zürich: Zürich stimmt ab, 08.02.2009, Vorlage Volksinitiative «Pro Patumbah-Park». file:///C:/Users/Startklar/Downloads/Abstimmungszeitung_1_09_Web-1.pdf. Abgerufen am 12.12.2024.

Dank

Für die angenehme Zusammenarbeit im Tandem möchte ich mich herzlich bei Joshua Gutenberg und Marie Heylen bedanken, die meinen Text stets gegengelesen und mich beim Schreibprozess unterstützt haben.

Ich danke ausserdem Prof. Dr. Hildegard Keller für das spannende Seminar, die redaktionelle Unterstützung und die Einführung ins Multimedia-Storytelling.