Mühlegasse 5

Rückprojektionen 1357–2009

Bei einem Spaziergang durchs Niederdorf, auf der Suche nach einem Haus, dem ich mich widmen könnte, stach mir an der Mühlegasse eine rote Fassade ins Auge. Inschriften über den Eingangstüren deuten darauf hin, dass sich hier einst ein Kino befand. «Kino Radium», dachte ich und blieb vor dem Haus stehen. «Nie gehört.»

Tage später sass ich im Seminar, in Gedanken noch immer vor der roten Fassade stehend. Ich wandte mich ans Internet und schnell wurde klar: Tatsächlich handelt es sich um ein ehemaliges Kino. Ich vertiefte mich in die Recherche, besuchte das Gebäude und konnte schliesslich mehr zutage fördern, als ich für möglich hielt.

Meine Story fängt an, lange bevor das Haus unter dem Namen «Radium» bekannt war. Man nannte es:

«Brentschinkenhaus»

Bereits auf dem Murerplan von 1576 stehen Liegenschaften dort, wo sich später die Mühlegasse 5 (blau eingefärbt) befinden sollte.

Es handelte sich zunächst um zwei separate Hauseinheiten, die erst später, wahrscheinlich in einem umfassenden Umbau von 1606, zusammengeführt wurden. Ergänzt war der Bau durch ein Hinterhaus, das phasenweise ebenfalls bewohnt wurde.

Im ältesten Zürcher Steuerregister von 1357 finden sich die spätmittelalterlichen Eigentümer: Ein gewisser Johanns Erishopt bewohnte den westlichen Gebäudeteil, während sich die Müllerfamilie Brentschink im östlichen Teil niedergelassen hatte. Ebendieser Familie ist auch der Name zu verdanken, der noch heute die Fassade des Gebäudes ziert. Eine «Fro Tüscherin», womöglich eine eingewanderte Deutsche, lebte damals im Hinterhaus.

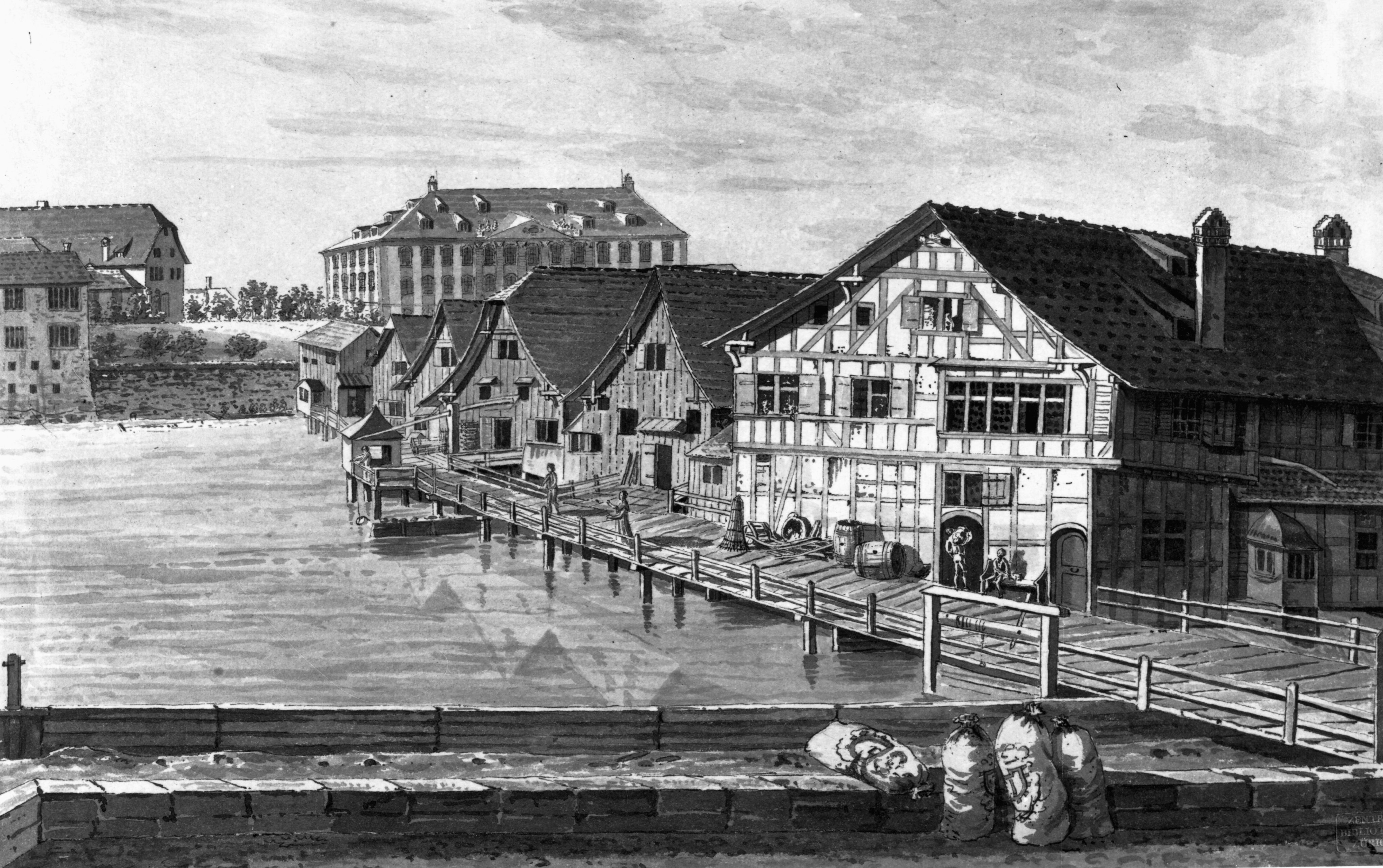

Der Obere Mühlesteg, heute bekannt als Rudolf-Brun-Brücke, erhielt seinen Namen aufgrund der dort befindlichen Mühlen, die vom 14. bis ins 19. Jahrhundert mit dem Limmatstrom betrieben wurden. Kein Wunder also, wohnten über Jahrhunderte hinweg verschiedene Müllersleute in der Mühlegasse.

Im Jahre 2009 stiess die Stadtarchäologie Zürich sogar auf Hinweise für eine kontinuierliche Siedlungstätigkeit an jener Liegenschaft seit dem Frühmittelalter. Die Geschichte der Mühlegasse 5 reicht somit mehr als 1000 zurück.

Der Obere Mühlesteg um 1880

«Zur schwarzen Stege»

Durch die archäologischen Untersuchungen an der Mühlegasse 5 gelangte man ferner zur Erkenntnis, dass im Haus nicht ausschliesslich Müllersleute tätig waren.

So konnte belegt werden, dass die Liegenschaft im 16. und 17. Jahrhundert zwischenzeitlich auch als Hafnerei genutzt wurde. Aus Ton und Lehm fertigte man hier Keramikgegenstände an, die sowohl praktischen als auch ornamentalen Zwecken dienten.

Hinweise darauf lieferten unvollendetes Keramikwerk und Überreste einer Ofenanlage, welche durch die Stadtarchäologie Zürich freigelegt wurden. In jener Zeit erhielt das Gebäude auch den Namen «Zur Schwarzen Stege», dessen Herkunft nicht eindeutig geklärt ist. Ich halte es durchaus für möglich, dass der Name auf das damals vom Russ der Hafnerei verfärbte Gemäuer zurückzuführen ist.

Nicht zuletzt aufgrund der zentralen Lage konnten sich die unterschiedlichen Betriebe, die sich über die Jahrhunderte an jener Adresse befanden, als Wirtschafts- und Kulturstätten etablieren.

So auch die Müllerfamilie Wehrli, in deren Besitz sich die Liegenschaft ab 1772 bis zur Eröffnung des Kinos im Jahre 1907 befand. Gemeinsam mit dem Wohn- und Arbeitsgebäude erhielt sie eine Mühle am Oberen Mühlesteg.

Der östliche Teil des Erdgeschosses diente den Wehrlis lange Zeit als Wagenremise, in der sie ihre Transportkutschen und -wagen abstellten. Ich frage mich, wie viele Säcke Mehl und Getreide hier wohl in all der Zeit auf- und abgeladen, hin- und herkutschiert wurden – lange bevor der erste Film auf eine Leinwand projiziert wurde.

Tatsächlich zählte das Gebäude noch immer zum Besitz der Familie Wehrli, als das «Radium» seine Tore öffnete.

Das Kino «Radium»

Hier abgebildet findet sich ein Flugblatt zur Eröffnung des Kinos. Neben der zunächst unbequem aussehenden Bestuhlung fällt die Grösse des Saals auf. Im Laufe der Jahre wurde dieser mehrfach ausgebaut und in seiner Ausstattung modernisiert.

Vielen Bewohner*innen Zürichs ist das ehemalige Kino «Radium» noch heute ein Begriff. Nicht bloss die Neunziger- und Zweitausenderjahre Zürichs wurden vom Etablissement, dem gegen dessen Ende ein eher anrüchiger Ruf anhaftete, geprägt, sondern beinahe das gesamte 20. Jahrhundert.

Als eines der ersten Lichtspielhäuser der Stadt brachte es die Begeisterung über das junge Medium Film nach Zürich und liess die ersten Stummfilme über seine Leinwand flackern. Über die Jahrzehnte entwickelte es sich zum gefragten Treffpunkt der Filmkultur und wuchs sowohl in seiner Grösse als auch der filmischen Bandbreite. Was nur wenige wissen: Hinter der Fassade des ehemaligen Kinos schlummerte jahrzehntelang ein Schatz.

Ausgangspunkt meiner cineastischen Zeitreise bildet der Beginn des 20. Jahrhunderts. Es sind die Anfänge des Kinos «Radium», die zugleich seine Hochzeit darstellen. Als kleines Ladenkino vom Zürcher Carl Simon-Sommer eröffnet, hatte sich das «Radium» sogleich auf einem hart umkämpften Markt durchzusetzen. Der erfolgreiche Unternehmer und Kinopionier Jean Speck beherrschte die Stadt mit seinen Edelkinos «Palace» und «Orient» ab 1907 regelrecht und erschwerte die Umsetzung kleinerer Kinoprojekte. Dennoch gelang es dem «Radium» mit seinen rund 150 Plätzen, Fuss zu fassen und sich als kleineres Stadtkino zu etablieren. Typisch für jene Zeit war eine äusserst aggressive Werbetätigkeit, weshalb die Front des Betriebs von einem heute noch sichtbaren, überdimensionalen Schriftzug gezeichnet war. Dieser wurde von Emil Morf 1928 im Rahmen der Farbenbewegung der Zwischenkriegszeit verfeinert und ausgestaltet.

Bis zirka 1927 gab es ausschliesslich Stummfilme zu sehen, viele davon in Schwarzweiss, einige von Hand eingefärbt. Es war modernste Unterhaltung, exotische Technologie, movie magic, und das mitten im Niederdorf! Alle konnten sich fortan an bewegten Bildern von fernen Kulturen, literarischen Werken und surrealen Zwischenwelten erfreuen. Nach der Etablierung des Tonfilms, der auch komplexere narrative Strukturen zuliess, machte sich das «Radium» zudem als Westernkino einen Namen und wurde im Volksmund «Revolverküche» genannt.

Ab der Mitte der Siebzigerjahre wurde unter der Leitung von This Brunner, einem Schweizer Filmexperten und Künstler, ein anspruchsvolleres Filmpublikum ins Kino gelockt. Gezeigt wurden Filme aus aller Welt, darunter auch ein breites Spektrum an Dokumentar- und Experimentalfilmen. Ziel war es einerseits, gemeinsam mit den weiteren Arthouse-Kinos der Stadt eine Alternative zum Mainstream-Film anzubieten, allerdings hat der Wandel auch mit dem Konkurrenzkampf unter Zürcher Lichtspieltheatern zu tun. Grosse Edelkinos erschwerten weiterhin das Überleben der deutlich kleineren Ladenkinos, zu denen das «Radium» gehörte.

Anderseits wurden bewusst Schweizer Filmemacher, darunter Leitfiguren wie Alexander J. Seiler und Fredi Murer, durch die Vorführung ihrer Produktionen unterstützt. Damit leistete das «Radium» mitunter einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Schweizer Filmlandschaft, die sich seit den Sechzigerjahren dem fortschreitenden Niedergang entgegensah. Grund hierfür ist nicht zuletzt die mangelnde Finanzierung des Bundes, dessen Kulturamt den Fokus mehr auf andere nationale Kunstformen wie die Literatur, das Theater und die Oper legte.

Die jüngste Station meiner Zeitreise ist die Sexkino-Zeit des «Radium». Der Wettbewerb auf dem Kinomarkt in der grössten Stadt der Schweiz spitzte sich immer mehr zu und traf zahlreiche Betriebe hart, trieb sie zu radikalen Sparmassnahmen und gar zu Schliessungen.

So sah sich auch das «Radium» gezwungen, sich dem Wandel der Zeit zu unterwerfen, und wurde von 1994 bis zur endgültigen Schliessung lediglich als Sexkino betrieben. Gezeigt wurden Schmuddelfilme aus umliegenden Ländern und zudem ein breites Angebot des Hauptlieferanten USA. Durch die Umfunktionierung der einstigen Kulturstätte verlor das Etablissement in der Gesellschaft zunehmend an Ansehen und geriet in Verruf – die glorreichen Zeiten des Kinos waren vorbei.

Kino und Sexualität – ein No-Go?

Weit gefehlt. Schon seit jeher ist die Filmindustrie verschränkt mit der pornografischen Sphäre, tatsächlich bereits seit den Anfängen des bewegten Bilds.

Noch vor den ersten Kinosälen gab es motion pictures auf Jahrmärkten zu sehen, wo mitunter sogenannte snag films gezeigt wurden, Vorläufer der modernen Pornografie, die oftmals Stripteases und teilweise sogar den Sexualakt zeigten.

Ab den Zwanzigerjahren wurden sexuelle Darstellungen in Filmen staatlich verboten und fast vollständig in den Untergrund verdrängt. Erst die sexuelle Revolution der Sechzigerjahre führte zu einer gesellschaftlichen Liberalisierung gegenüber der Pornografie und auch zu deren Legalisierung.

Das Sexkino war geboren.

Dennoch bewegte sich die Pornografie stets in einem gesellschaftlichen Zwischenraum – zwischen Legalität und moralischem Stigma.

Als Sinnbild verborgener Wünsche hauchten sie der Subkultur in den dunklen Ecken der Städte Leben ein, tauchten das Nachtleben in geheimnisvolles Neonlicht.

Es ging um Lust, Faszination am Verborgenen, aber auch um eine von den Fesseln der Borniertheit gelöste Gesellschaft, den Ausdruck von sexueller Freiheit.

Mit dem Aufkommen von DVDs in den Achtzigerjahren begann der graduelle Niedergang der Sexkino-Industrie, der mit dem Internet und somit dem kostenlosen Zugang zu Pornografie seinen Höhepunkt erreichte.

So wichen die Sexkinos einem neuen Medium und verschwanden wieder aus den Städten. Sie hinterliessen Leerstellen, die mich heute an eine ferne, prädigitale Zeit erinnern.

Das Vermächtnis des «Radium»

Nach der Schliessung des «Radium» im Jahre 2008 fanden umfangreiche Umbauarbeiten auf dem Gelände der Mühlegasse 5 statt. So begann man auch, den Dachstock zu räumen, wobei eine unglaubliche Entdeckung gemacht wurde.

Was zunächst für stapelweise Altpapier gehalten wurde, entpuppte sich als regelrechter Schatz für die Schweizer Kino- und Filmgeschichte: 90 Filmplakate und über 60 sogenannte Programmzettel wurden geborgen.

Besonders faszinierend ist die Tatsache, dass die Plakate und Programmzettel vorwiegend aus den Jahren 1911–1914 stammen, einem filmhistorischen Abschnitt, der nur lückenhaft erschlossen ist. Die geborgenen Exemplare werben sowohl um Schweizer Produktionen wie auch internationale Filme, die im «Radium» gezeigt wurden.

Solche Plakate wurden in der Regel nicht aufbewahrt und archiviert, weshalb der Fund den Bestand an Filmplakaten aus jener Zeit massiv erweiterte.

Nicht nur wurden hiermit fast vergessene Filmtrouvaillen aus der Schweiz ans Tageslicht gefördert, sondern auch wichtige Erkenntnisse über die Mechanismen der Schweizer Kinowerbung zur Stummfilmzeit. Neben einfachen Textplakaten, auf denen das Kino, der Filmtitel und die Spielzeiten angegeben waren, konnten auch zahlreiche Bildplakate geborgen werden.

Zu unterscheiden sind einerseits Bildplakate, die fotografische Ausschnitte der Filme, sogenannte Filmstills enthalten, und anderseits solche mit handgemalten Bildern. Die von Hand gestalteten Plakate zeigten oftmals die Hauptfiguren des Werks in einem für die Handlung bedeutenden Setting, wobei, wenn es sich um Filmadaptionen handelte, nicht selten auch ein künstlerischer Bezug zur literarischen Grundlage hergestellt wurde.

Fotografische Plakate waren darum bemüht, die Hauptdarsteller*innen des Werks und einzelne Szenen zu bewerben, was heutzutage in den Aufgabenbereich eines Filmtrailers fällt. Handgemalte Bildplakate sollten die Atmosphäre, das Pathos eines Films hervorheben – hierdurch lässt sich auch die einzigartige historische Position solch früher Filmplakate nachvollziehen: Der frühe Film wurde zum Konkurrenten etablierter Medien wie dem Theater, der Literatur und nicht zuletzt der Malerei. Um publikumsfähig zu werden, galt es, die «alten» Medien miteinzubeziehen, sie zu referenzieren.

Die Kunst befand sich im Wandel.

Bildplakat zum deutschen Stummfilm Die dunkle Stunde von 1913. Regie: Max Mack.

Es fällt auf: Jegliche Informationen bezüglich der Besetzung und des Inhalts sind ausgespart, im Fokus steht das romantische Pathos des Films. Zugleich bezieht sich das Plakat auf die alte Kunst der Malerei.

Fotografisches Bildplakat zum dänischen Stummfilm De fire Djævle (Die vier Teufel) von 1911. Regie: Robert Dinesen und Alfred Lind.

Es fällt auf: Auf dem Plakat werden Filmstills abgebildet, um sowohl mit den Darsteller*innen als auch einigen Szenen des Werks zu werben.

Einfaches Textplakat zum italienischen Stummfilm Parsifal von 1912. Regie: Mario Caserini.

Es fällt auf: Zahlreiche Informationen zur Vorführung sind auf dem Plakat zu finden. Zudem wird von einem «Siegeszug der Kinomatographie» gesprochen. Der Wille des jungen Mediums Film, sich gegen die etablierten Kunstformen zu behaupten, könnte kaum deutlicher dargelegt werden.

Ich stehe heute vor der Mühlegasse 5 und lasse meine Gedanken durch die lange Vergangenheit des Hauses schweifen.

Visualisiere vor mir die Vielzahl an Filmen, die hier gezeigt wurden, die Gefühle, die sie ausgelöst haben müssen.

Blicke hinüber zur Brücke, auf die Limmat, diesen ewig weiterfliessenden Strom der Zeit.

Versetze mich zurück in eine Ära, in der sich bewegende Bilder noch in die Sphäre des Magischen gehörten.

Sehe die Vögel kreisen über der Stadt, diesem uralten Monument der Zivilisation.

Verliere mich in Gedanken an all die Menschen, die das Haus vor mir bewohnt, erlebt, geprägt haben – und jene, die es heute tun.

Dank

Für die produktive Zusammenarbeit im Tandem möchte ich mich herzlich bei Moira und Marie bedanken, die meinen Text regelmässig korrekturgelesen und mich bei der kreativen Arbeit unterstützt haben.

Hildegard Keller danke ich für das erkenntnisreiche Seminar, die redaktionelle Unterstützung und die Einführung in dieses digitale Umfeld.

Bildquellen (chronologisch):

https://de.pngtree.com/freebackground/empty-cinema-screen-in-3d-rendering_10462602.html

https://www.stadt-zuerich.ch/de/stadtleben/stadtportraet/zuerichs-geschichte/archaeologie/stadt/auswertungen-themen/muehlegasse-5.html

https://baz.e-pics.ethz.ch/#detail-asset=e0efc4a0-f756-411f-a997-af1db9d34c15

https://www.stadt-zuerich.ch/de/stadtleben/stadtportraet/zuerichs-geschichte/archaeologie/stadt/auswertungen-themen/fundort-kino.html

https://www.hellozurich.ch/de/aktuell/1170-bauten-im-wandel-kinos.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Kino_Radium#/media/Datei:Kino_Radium,_Z%C3%BCrich,_Werbepostkarte_zur_Er%C3%B6ffnung_1907.jpg

Literatur:

Adrian Gerber, Andreas Motschi (2011): Der Plakatfund aus dem Kino Radium in Zürich: Filmplakate der Jahre 1907 bis 1914 und weitere Materialien. Zürich.

Christoph Rösch (2013): Die Ausgrabungen an der Mühlegasse 5 in Zürich: 1000 Jahre Siedlungsgeschichte im Niederdorf. Zürich.