Tristan und Isolde in Zürich

Eine verbotene Liebe

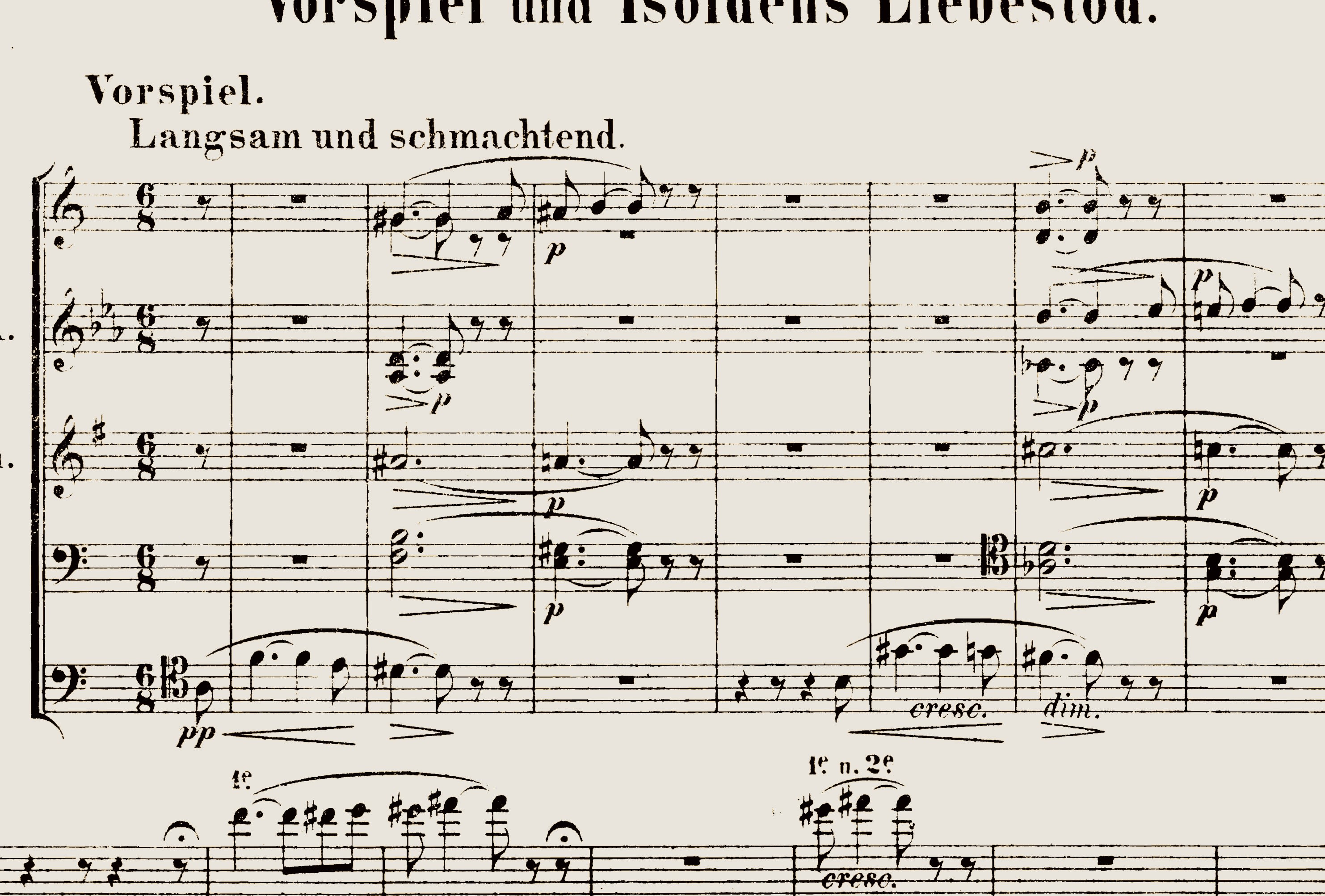

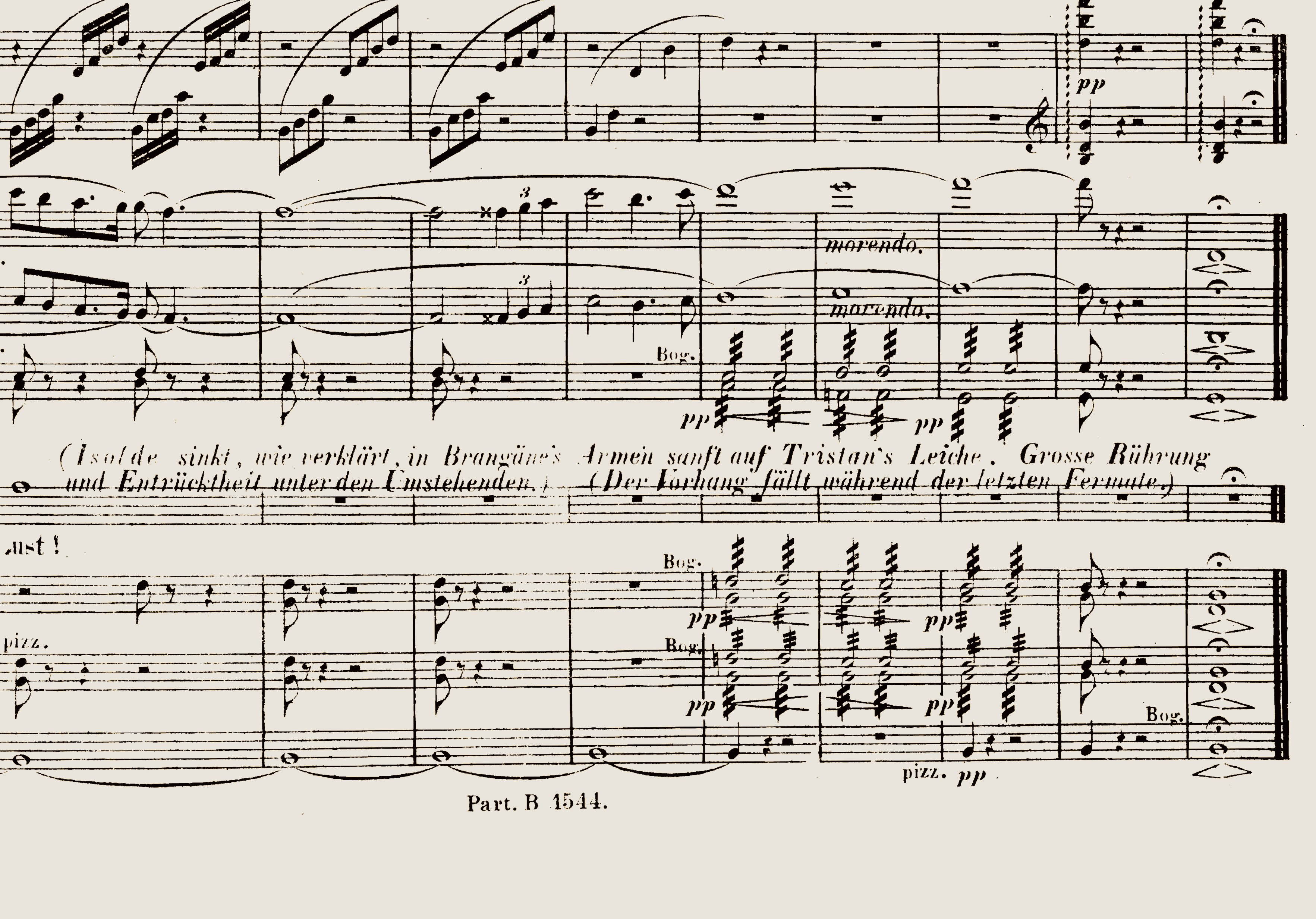

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, als mein Bogen kaum noch die Violinsaite berührte. morendo. So wie die letzte Note erstirbt, stirbt in der Oper auch Isolde. Richard Wagners «Vorspiel und Liebestod» ist für mich atemberaubend.

Von der Entstehungsgeschichte der Oper erfuhr ich beiläufig vom Dirigenten. Während einer Probe erwähnte er die Liebschaft zwischen Richard Wagner und Mathilde Wesendonck, die einen Skandal in Zürich ausgelöst hatte. Wie hatten sie sich kennengelernt? In welchen Winkeln Zürichs hatten sie gewohnt? Wie ging die Geschichte zu Ende? In meinem Kopf hallten die Worte der Erzählung nach, der ich in dieser Story nachgehen möchte.

Am Parkeingang schaue ich hinauf zur Villa Wesendonck, in der heute das Museum Rietberg untergebracht ist: Der Schauplatz einer verbotenen Liebe, ohne die es weder die Oper noch meine Story gäbe. Eine Entdeckungsreise!

Asyl auf dem grünen Hügel

Die Idylle hat hundertsiebzig Jahre überdauert. Nur dann nicht, wenn eine Baustelle den direkten Weg zum Museum blockiert. Trotz der Hindernisse finde ich meinen Weg und bemerke ein Schild: «Villa Schönberg». Mein Blick schweift weiter und bleibt an einem Gebäude hängen, das gerade gegenüber liegt – das Museum Rietberg. Am Tor steht: «Villa Wesendonck». Dorthin begebe ich mich und lande auf der Westseite des Museums, wo sich scheinbar arbeitsfreie Leute bequem gemacht haben. Unter dem steinernen Gerüst des Museumscafés sitzt ein älteres Ehepaar, dessen Dackel heftig an der Leine zerrt. Daneben plaudern zwei Mütter mit Kinderwagen eifrig über ihre Ferien. Einst nannte Richard Wagner diesen grünen Hügel ein «Asyl»; ja, hier könnte ein revolutionärer Komponist tatsächlich zur Ruhe kommen. Wenn da nur nicht die Hausherrin wäre.

Präludium

Das Vorspiel ereignete sich noch vor dem Bau der Villa Wesendonck.

Am 21. Oktober 1850 trafen Mathilde Wesendonck und ihr Ehemann in Zürich ein. Für den Seidenhändler Otto Wesendonck war Zürich als weltgrösster Seidenstoffproduzent der richtige Ort, um sich niederzulassen. Das Paar wohnte im Hotel Baur au Lac, dem Zentrum für die vornehme Zürcher Gesellschaft. Man kann sich vorstellen, wie sehr sie in Luxus schwelgten!

Aus einem weniger angenehmen Grund kam Richard Wagner am 30. Mai 1849 nach Zürich: Als Mitstreiter an der Revolution in Dresden wurde er steckbrieflich gesucht und floh nach Zürich. Zuerst hauste er bei einem Zürcher Freund, danach mit seiner Familie am Zeltweg 13 in einem der «Escher-Häuser».

Um 1852 kreuzten sich ihre Wege: Mathilde Wesendonck und Richard Wagner lernten einander an einem Treffen mit anderen deutschen Emigranten kennen. An einer Soirée hörten die Wesendoncks zum ersten Mal Wagners Tannhäuser-Ouvertüre, mit der Wagner Herzen eroberte, in Zürich auch dasjenige von Otto Wesendonck. Grosszügig öffnete dieser nämlich sein Portemonnaie und organisierte Wagner-Abende, ohne zu ahnen, dass er damit das Schicksal seiner Ehe herausforderte. Hätte er es gewusst, wäre die Musikgeschichte vielleicht um ein Kapitel ärmer.

Für Wagner war der Kontakt zu den Wesendoncks ein zweischneidiges Schwert: Der hochverschuldete Wagner sicherte sich mit Otto Wesendoncks Unterstützung finanziell ab. Damit hätte sich Wagner zufriedengeben müssen, doch er musste sich ausgerechnet in Wesendoncks Ehefrau verlieben! Sie wurde zu seiner Muse. Er widmete ihr nicht nur seine neu komponierten Werke, sondern stattete ihr auch häufig einen Besuch ab – meistens allein. Niemand hatte kommen sehen, dass sie für Wagner unentbehrlich wurde, auch Otto Wesendonck nicht.

Ein Streit entzweite die Wesendoncks und Wagner. Letzterer war hin- und hergerissen, und doch konnte er die Finger nicht von seiner Geliebten lassen. Besonders schwierig wurde es nach der Geburt ihres Sohnes Guido, da sich die Familienmutter stärker zurückzog. Dennoch schickten sie einander weiterhin heimlich Liebesbriefe.

Villa Wesendonck

Villa Wesendonck

Villa Wesendonck

Villa Schönberg

Villa Schönberg

Blick vom Fenster auf die Villa Schönberg

Blick vom Fenster auf die Villa Schönberg

Treppenhaus der Villa Wesendonck

Treppenhaus der Villa Wesendonck

Das Drama erreichte seinen Höhepunkt auf der Bühne des Rietbergs. 1857 zog die Familie Wesendonck in die neu erbaute Villa Wesendonck ein. Und was für eine das war! Ein prachtvolles Gebäude mit Blick auf den Zürichsee und einzigartigem Park direkt vor der Haustür, dazu ein Nachbar, den die Wesendoncks nur allzu gut kannten. Für die Wagners hatten die Wesendoncks nämlich die Villa Schönberg gebaut. Die Hausherrin hatte da wohl ihre Finger im Spiel gehabt. Näher konnten die heimlich Liebenden nun wirklich nicht mehr rücken.

Ein tägliches Beisammensein folgte, sei dies im Park oder sogar in einer der Villen. Man würde meinen, das Briefeschreiben nähme hier ein Ende, aber dem war nicht so. Trotz der Nähe herrschte ein reger Briefaustausch. Während der Herr der Villa Wesendonck geschäftlich in Amerika unterwegs war, schaute Wagner bei Mathilde vorbei, dieses Mal ohne die Aufsicht ihres Ehemannes. Wagner las ihr aus seinen Werken vor und spielte für sie Klavier. Die Oper «Tristan und Isolde» befand sich im Entstehungsprozess. Die Skizze des ersten Akts widmete Wagner seiner Liebhaberin zusammen mit diesem Huldigungsgedicht:

Hochbeglückt

schmerzentrückt

frei und rein

ewig Dein –

was sie klagten

und versagten

Tristan und Isolde,

in keusche Töne Golde

ihr Weinen und ihr Küssen

leg ich zu Deinen Füßen

dass sie den Engel loben,

der mich so hoch erhoben.

Auch Mathilde Wesendonck entdeckte ihre kreative Seite und schrieb fünf Gedichte, die Wagner prompt vertonte: die Wesendonck-Lieder. An ihrem Geburtstag am 23. Dezember 1857 überraschte er sie mit der Uraufführung ihres Gedichts «Träume» im Treppenhaus der Villa Wesendonck. Darüber waren nicht alle erfreut.

Liebestod

Nach seiner Rückkehr musste Otto Wesendonck erkennen, dass seine Ehefrau zu Wagners Muse und mehr geworden war. Da platzte nicht nur ihm der Kragen, sondern auch derjenige von Minna Wagner, die lange genug ihre Augen verschlossen hatte. Sie fing einen an Mathilde Wesendonck gerichteten Liebesbrief ab und konfrontierte das ehebrecherische Paar. Die jahrelange Affäre zerplatzte wie eine Seifenblase. Wesendonck gab sich erstaunlich tolerant seiner Frau gegenüber, die Wagners liessen sich scheiden. Richard Wagner reiste 1858 nach Venedig ab. Der Wunsch nach einer erfüllten Liebe starb, und das Einzige, das zurückblieb, war die Oper «Tristan und Isolde» – eine Frucht dieses Liebesdramas.

«Lass uns selig dahinsterben, mit ruhig verklärtem Blick und dem heiligen Lächeln schöner Ueberwindung! Leb’ wohl, mein lieber heiliger Engel!»

Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, Sommer 1858

Diese Zürcher Geschichte verbirgt sich also hinter dem Begriff Liebestod. Meine Reise mit dem Komponisten und seiner Muse kommt an ihr Ende. Auch wenn es sich manchmal wie eine Odyssee anfühlte. Aber vielleicht müssen die Umstände so sein, damit ein Meisterwerk entsteht.

Entnommen aus YouTube

Dank

Die Story hätte nie entstehen können, wäre ich nicht Teil der Aufführung dieses Stücks gewesen. Daher gilt mein Dank Hugo Bollschweiler, dem Dirigenten des Jugendsinfonieorchesters Aarau, der mich durch die Auswahl dieses Werkes unbeabsichtigt auf eine faszinierende Reise in die Welt von Richard Wagner und Mathilde Wesendonck geschickt hat.

Einen besonderen Dank möchte ich auch Prof. Dr. Hildegard Keller und meinem Tandem Flurina Marugg aussprechen, die mich mit einem stets kritischen Blick in der Redaktion unterstützt haben.

Quellen

Fotograf der Violine: Tim Vaterlaus

Partitur:

Richard Wagner: Tristan und Isolde. Vorspiel und Isolden’s Liebestod. Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Stadtplan:

Heinrich Weiss-Keiser & Kanton Zürich Topographisches Bureau: Plan der Stadt Zürich nach Breitinger. Zürich: J. J. Hofer 1867.

Alle anderen Abbildungen stammen von der Autorin selbst.

Literaturquellen:

Manfred Tieber: Richard Wagner und Mathilde Wesendonck. Diplomarbeit, Musikwissenschaft. Wien: Universität Wien 2010.

Martin G. Dellin: Richard Wagner, sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert. München 1983.

Wolfgang Golther: Richard Wagner an Mathilde Wesendonck. Tagebuchblätter und Briefe 1853–1871. 9. Aufl. Berlin: Alexander Duncker 1904.

Audioquelle Liebestod:

https://youtu.be/J8UzmAgGdlU?si=4-iOi4o7qidt6Yj6