Die Seidenstrasse:

Eine kleine Story

aus der grossen Ära

Chang'an: Der Anfang

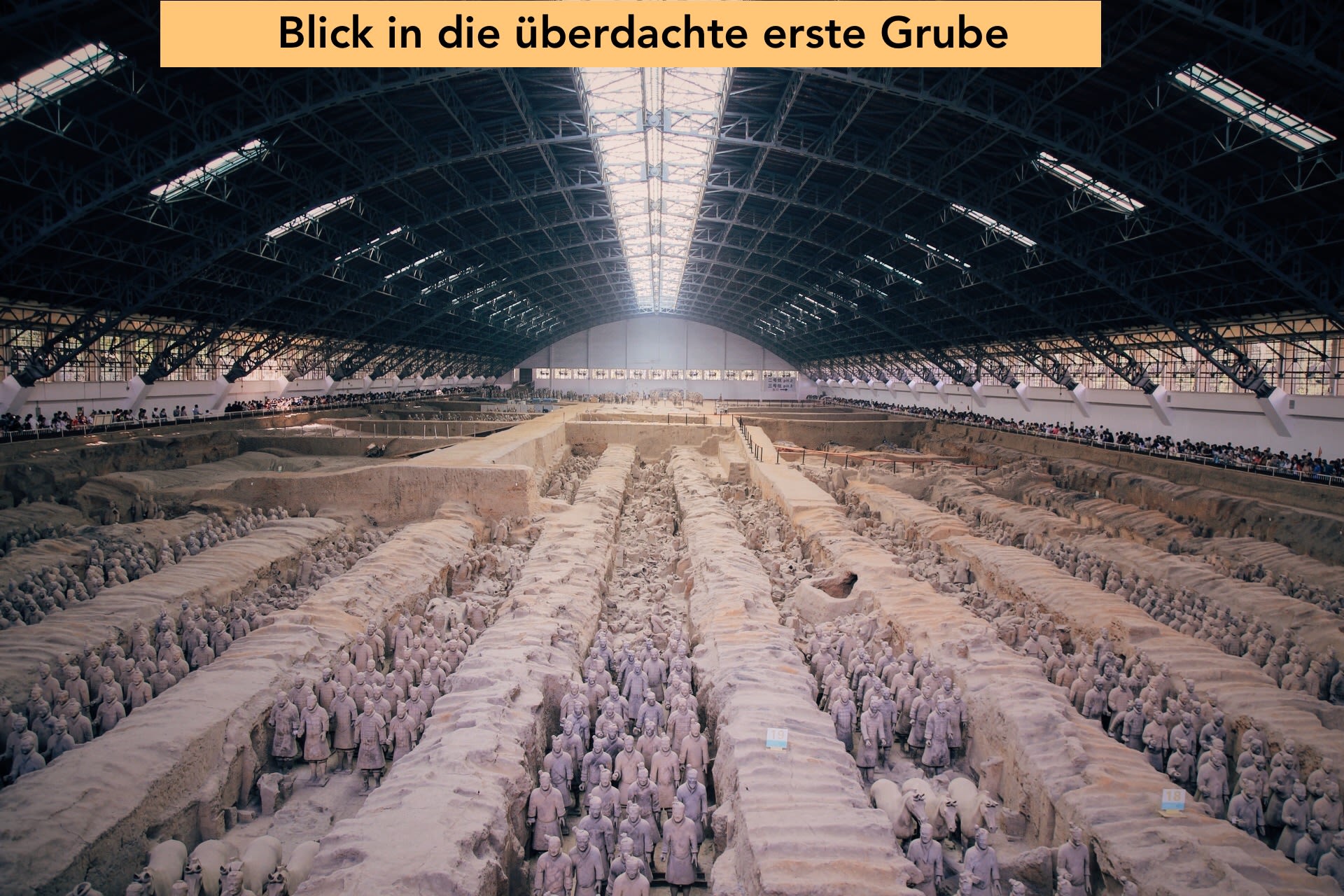

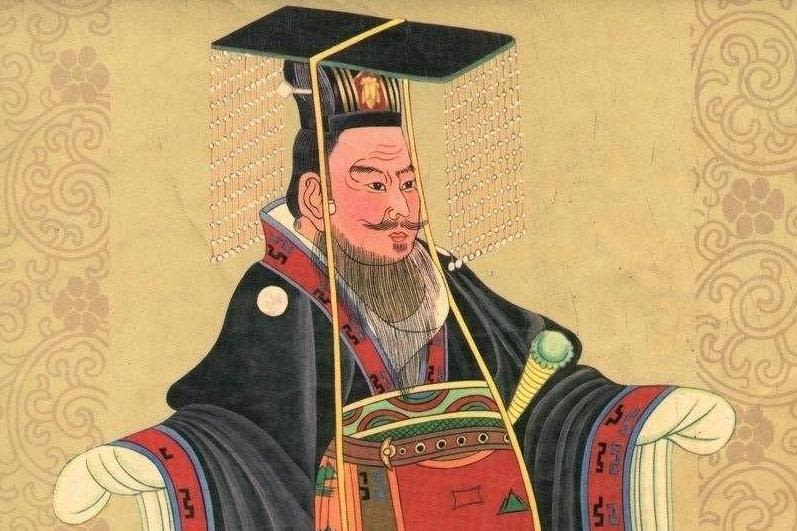

Xi'an ist eine der ältesten Städte Chinas, die berühmt ist für die Terrakotta-Armee. Die über achttausend Tonsoldaten bewachten nicht einen x-beliebigen Kaiser, sondern den erhabenen Gottkaiser von Qin. Qin Shihuangdi gilt heute als Gründer des Kaiserreichs (Einigung: 221 v. Chr.). Kein Wunder, dass ich schon in der Grundschule davon träumte, sein Mausoleum zu besichtigen.

Xi'an hatte ausserdem einen schönen und charmanten Namen: Chang'an. Die früheste Benennung von Chang'an als Hauptstadt erfolgte in der westlichen Zhou-Dynastie (11. Jahrhundert v. Chr.). Dann diente Chang'an weiterhin als Hauptstadt der dreizehn Dynastien. Ihr Name wurde unter der Ming-Dynastie, die von 1368 bis 1644 im Kaiserreich China herrschte, in Xi'an geändert. Chang'an war der Ausgangspunkt der Seidenstrasse.

Während meines Urlaubs in Xi'an hatte ich den Eindruck, dass die kulturellen Relikte gut erhalten sind. Die alten Stadtmauern und Türme zeugten von der Entwicklung der Stadt im Laufe der Jahrtausende. Mehrere Museen mit ihren einzigartigen Schätzen waren wie Zeittunnel, die es uns ermöglichen, tausend Jahre zurückzureisen und uns das Leben der Kaiser und des einfachen Volkes vorzustellen.

Ich sah auch die Moderne in der alten Stadt: die breiten Strassen, die geschäftigen Einkaufszentren, die Wolkenkratzer und so weiter. Ich sah auch viele ausländische Reisegruppen in Xi'an, die sich wahrscheinlich für die Terrakotta- Armee interessierten, welche in gewisser Weise für das antike China stehen.

Ich dachte mir, dass auch damals reges Leben und Treiben geherrscht haben muss, weil hier der Ausgangspunkt der Seidenstrasse war. Was haben wohl Ausländer mitgebracht und was haben sie in China kaufen wollen? Wie haben die Menschen miteinander kommuniziert? Mit welcher Währung haben sie eingekauft? So interessierte ich mich für diesen Verkehrsweg zwischen Ost und West schon ganz früh.

Jetzt, wo ich als Ausländerin in Europa bin, habe ich ein neues Gefühl für diese jahrtausendealte Ost-West-Handelsroute. Beim Schreiben dieser Story entdecke ich neue Aspekte.

Unsere Story begann in Chang'an. Zuerst möchte ich euch die Geschichte des ersten Ost-West-Fahrers erzählen.

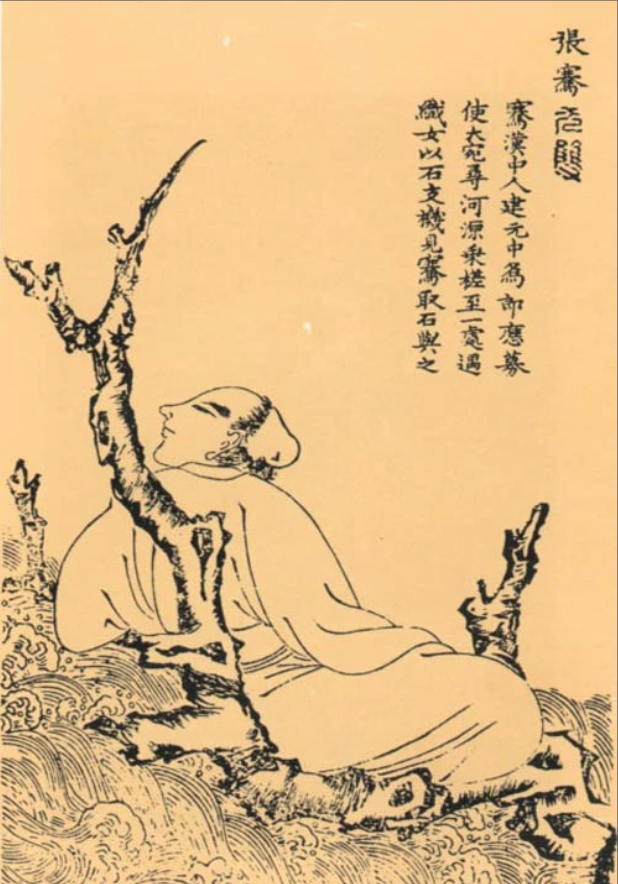

Zhang Qian (195 v. Chr. – 114 v. Chr.) stammte aus der Han-Dynastie. Zwischen 140 und 134 v. Chr. begab er sich als Edelmann in die Hauptstadt Chang'an, um Kaiser Wu zu dienen.

Der Kaiserhof schickte Zhang Qian im Jahr 138 v. Chr. mit einer Gesandtschaft von über 100 Mann nach Westen (Xiyu). Qian hatte den Auftrag, ein Bündnis mit den Yuezhi im heutigen Tadschikistan zu erreichen. Auf dem Weg wurde er von den Hunnen (Xiongnu) gefangen genommen und für zehn Jahre festgehalten. Er nahm eine Xiongnu zur Frau und erlangte das Vertrauen des Stammesführers. Daraufhin dokumentierte er ihre Bräuche, ihre Lebensart und ihre Wirtschaft, bevor er nach China zurückkehrte.

Dreizehn Jahre später, im Jahr 125 v. Chr. gelangte Zhang Qian nach China zurück. Sein Bericht machte dem Kaiser deutlich, dass im Westen hochentwickelte Zivilisationen existierten, mit denen China lohnende diplomatische Bündnisse knüpfen könnte.

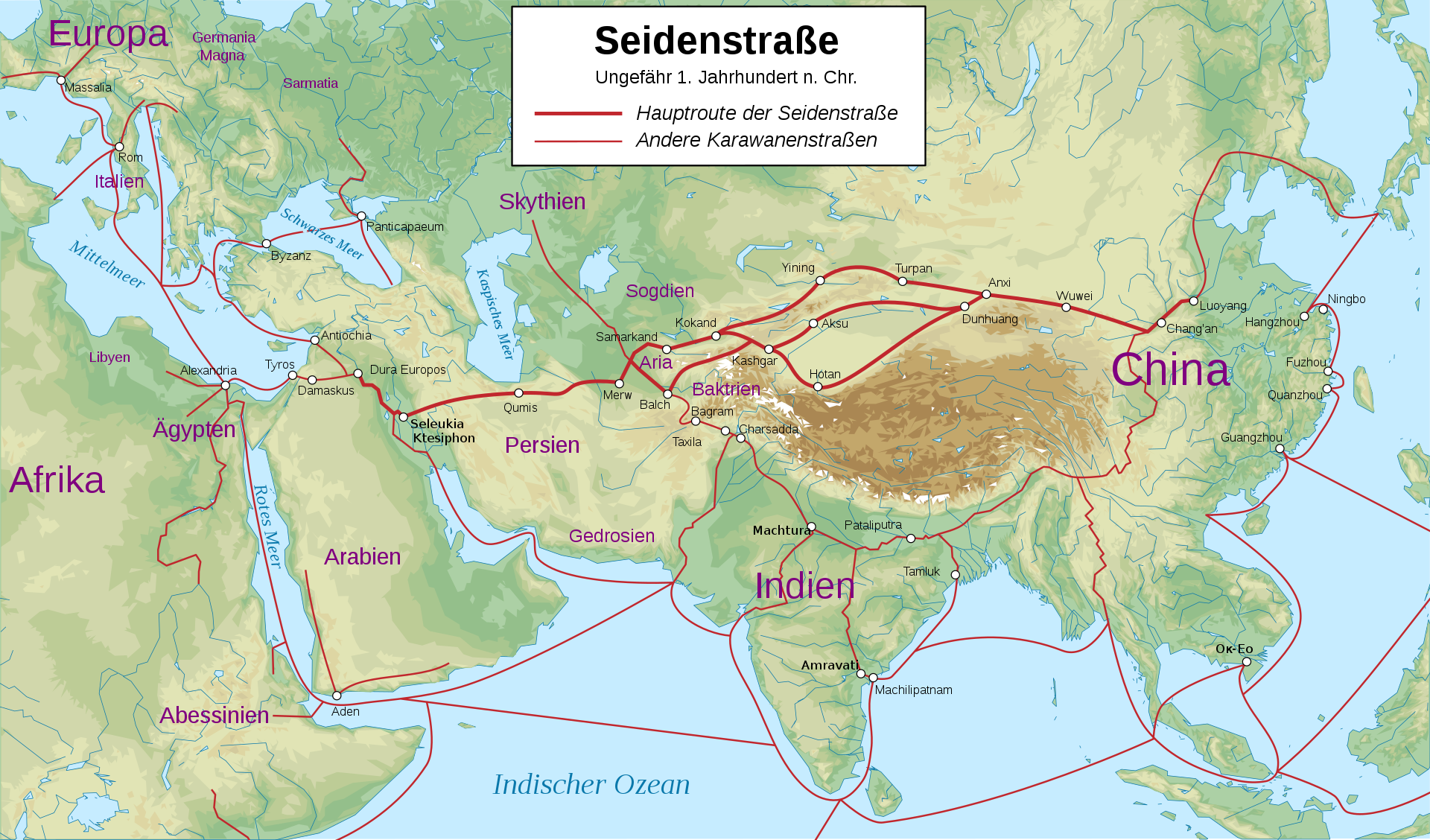

Durch Zhang Qians Reise und Berichte entwickelten sich allmählich Handelsbeziehungen zwischen China und Zentralasien, die bis in den Nahen Osten reichten. Im zweiten und ersten vorchristlichen Jahrhundert wurden viele Gesandtschaften auf demselben Weg nach Westen geschickt, was zur Entstehung der Seidenstrasse führte.

Die Seidenstrasse war wie eine Brücke, die das alte China mit der Welt verband. Ihre grösste Bedeutung erreichte das Handels- und Wegenetz zwischen 115 v. Chr. und dem 13. Jahrhundert n. Chr.

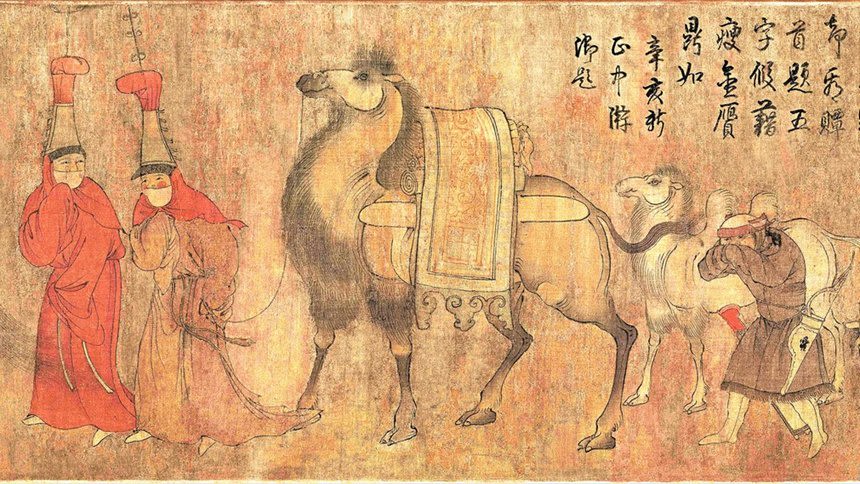

Auf der Seidenstrasse transportierte man nicht nur die chinesischen Seiden- und Seidenwebereien, Tees und Porzellan in die ganze Welt, sondern auch Pferde und Trauben aus Zentralasien, den Buddhismus, Musik und die entsprechenden Instrumente, Methoden der Zuckerherstellung, medizinisches Praxiswissen aus Indien, Gold- und Silberwaren, Astronomie und Mathematik aus Westasien sowie verschiedene Kulturen und technologische Innovationen asiatischer Inseln. Die Seidenstrasse war der Umschlagplatz für Güter und Gedanken.

Umgekehrt kamen nämlich auch Güter und Wissen aus Europa und auch des afrikanischen Kontinents auf der Seidenstrasse nach China. Dieser Austausch ermöglichte die kontinuierliche Entwicklung der alten chinesischen Zivilisation und brachte auch die Länder entlang der Route mit anderen Sitten und Gebräuchen in Kontakt.

Ferdinand von Richthofen

Ferdinand von Richthofen

(5. Mai 1833; † 6. Oktober 1905)

war ein bedeutender deutscher Geograph,

Kartograph und Forschungsreisender.

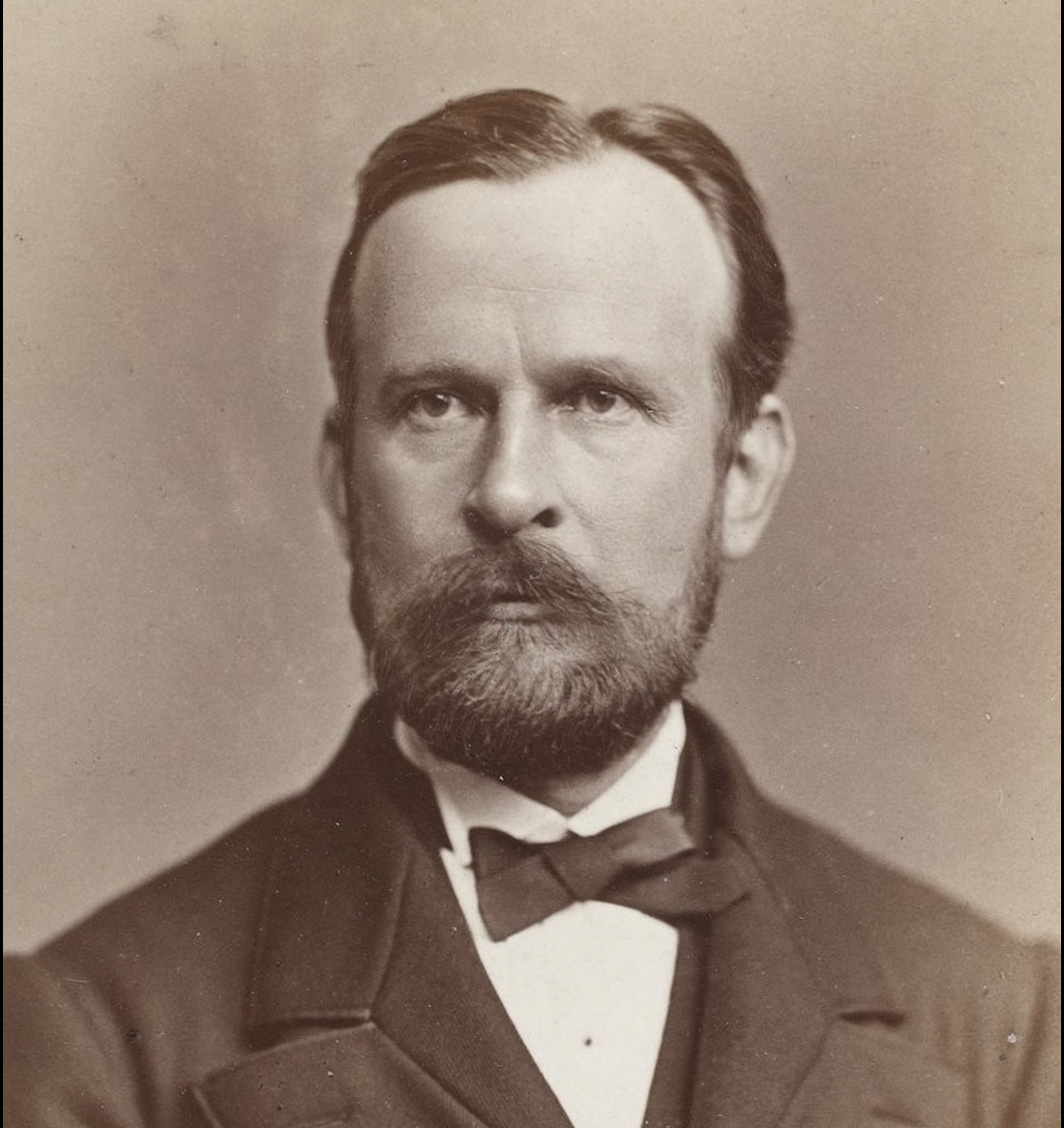

Die preussische Regierung entsandte 1860 eine Expedition nach China. Unter den Expeditionsteilnehmern befand sich ein junger Forscher. Für ihn war die wissenschaftliche Erforschung der Erde ein Herzensanliegen. Gerade 28-jährig schiffte er sich zur legendären Ostasienexpedition ein.

Fleissig zeichnete er alles auf, was ihm auf seinen Reisen auffiel. Von der tibetischen Hochebene im Westen bis zur Handelsmetropole Shanghai im Osten, von der Mongolei im Norden bis in den tiefsten Süden studierte er das Land. Gebirgszüge und Ebenen wurden von ihm geografisch erfasst und geologisch erforscht, ebenso die Auswirkungen von Wind und Wetter auf die Böden. Im fernen China wurde sogar ein Gebirge, das heutige Qilian Shan (ein bis 5826,8 m hohes Hochgebirge im Westen Chinas), nach ihm benannt: das Richthofen-Gebirge.

Zwischen 1868 und 1872 unternahm Richthofen sieben Reisen, die ihn durch fünfzehn der achtzehn Provinzen des Reiches der Mitte führten. Als er nach Deutschland zurückkehrte, war der Baron der seit Marco Polo am weitesten gereiste Europäer.

Mit den Informationen, die er auf seinen Expeditionen sammelte, vollendete Richthofen sein Hauptwerk China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. Das Werk wurde 1877 veröffentlicht und der Begriff Seidenstrasse tauchte erstmals im ersten Band auf. Während aus China vor allem die begehrte Seide ins römische Reich geliefert wurde, brachten die Europäer Edelsteine und Silber mit.

Die Seidenstrasse und

vielfältige Münzen

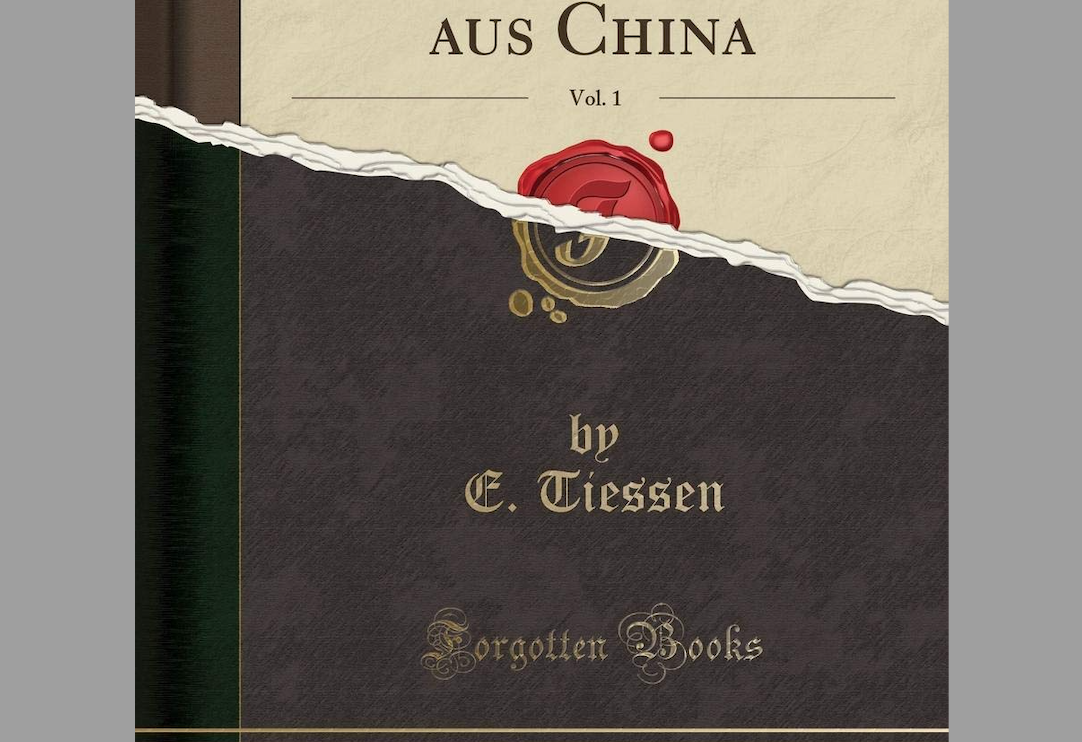

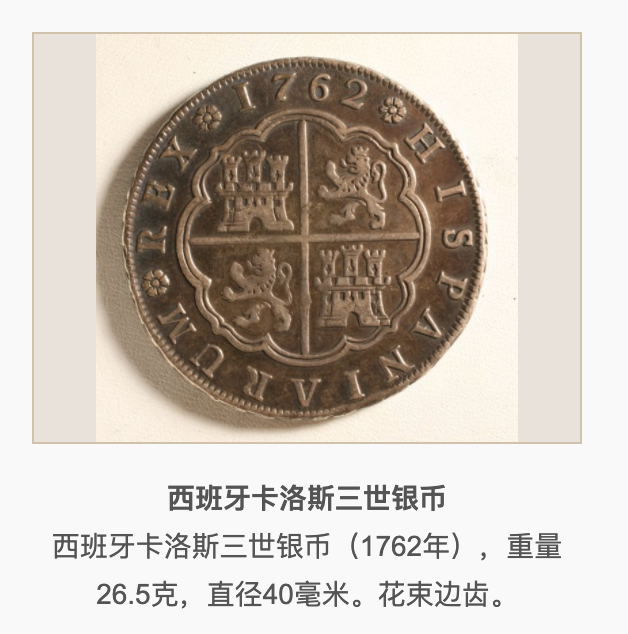

Da die Seidenstrasse eine Handelsroute war, ist sie auch für mich eine heisse Spur in der Geschichte des Geldes. Im Money-Museum in Zürich habe ich in der Vitrine ein paar Münzen aus China gesehen. In einigen Museen in China sind ebenfalls ausländische Münzen ausgestellt. So wurde ich neugierig und fragte mich, wie diese Münzen ausgetauscht wurden.

Auf der Website des chinesischen numismatischen Museums (China Numismatic Museum) gibt es eine Ausstellung über ausländische Währungen, und zwar Goldmünzen aus dem Mittelalter. Ich habe mit einer Angestellten von China Numismatic Museum telefoniert und durch WeChat (eine Messenger-App, die in China populär ist) gechattet.

Hier ist eine deutsche Übersetzung unseres Chatverlaufs:

Ich: Guten Tag! Ich habe auf Ihrer offiziellen Website einige ausländische Goldmünzsammlungen gesehen. Können Sie mir die Geschichte erzählen, wie diese Goldmünzen von Europa nach China kamen? 😊 Vielen Dank!

Ich: Ich studiere Germanistik in der Schweiz. In diesem Semester habe ich einen Kurs über Geld. Ich möchte mich über altes chinesisches und europäisches Geld informieren.

Die Angestellte: Hallo!

Ich bin Sekretärin des Museums, Xiao Qian. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Freude an unseren Exponaten!

Zu den auf unserer Website ausgestellten ausländischen Währungen gehören sassanidische persische Silbermünzen und byzantinische Goldmünzen. Diese Währungen kamen in der Vergangenheit durch den internationalen Handel nach China. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die Materialien zur Seidenstrasse einsehen.

Ich: Alles klar! Dankeschön!

Die Angestellte: Nach der Han-Dynastie, während der Wei-, der Jin-Dynastie, griffen Nomadenstämme wie die Tujue in den Handel auf der Seidenstrasse ein, reisten durch Asien und Europa und brachten während ihres Handels mit China grosse Mengen an ausländischen Münzen. Zum Beispiel waren sassanidische persische Silbermünzen und oströmische Goldmünzen weit verbreitet und spielten die Rolle einer internationalen Währung.

Ich: Wie wurden diese Münzen gefunden? Stammen sie aus Gräbern?

Die Angestellte: Nicht alle stammen aus Gräbern. Es gibt solche, die als Sammlerstücke gesammelt wurden, und andere, wie die sassanidischen Silbermünzen. Es gibt ein paar sassanidische Silbermünzen in der Stadt Gaochang, die in kunstvollen Kisten aufbewahrt wurden. Die Besitzer der Münzen waren Numismatiker und schützten sie als Sammlung, die dann an die nächsten Generationen weitergegeben wurde. Es gibt auch Spenden an den Tempel. Gläubige Buddhisten spenden Goldmünzen und Geld als Opfergabe geben. Auch ausländische Gold- und Silbermünzen sind in den Tempeln zu finden.

Diese Kommunikation weckte mein Interesse an den Währungen der Länder entlang der Seidenstrasse noch mehr. Ich beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen.

Käsch

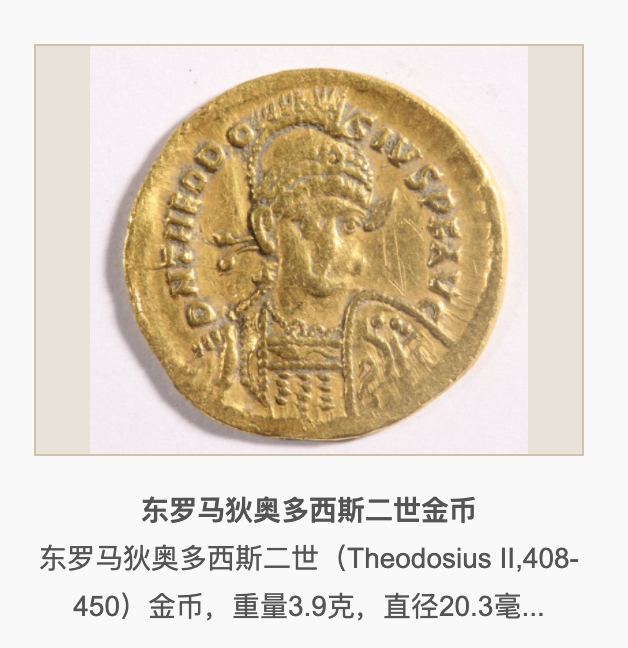

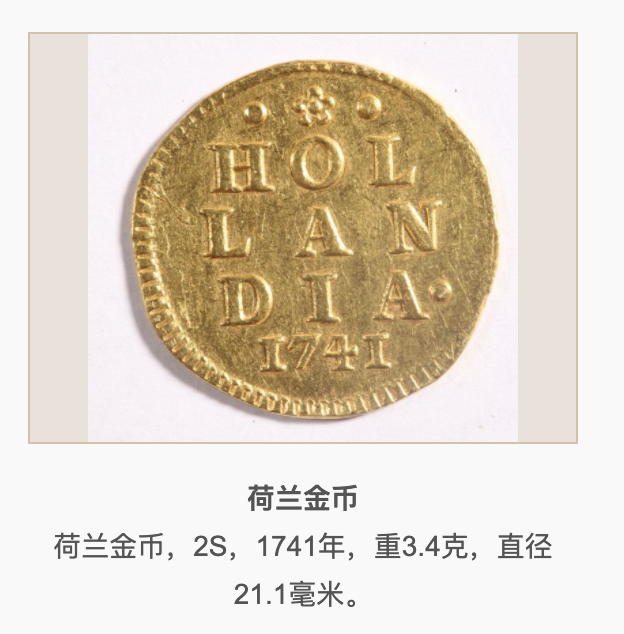

Alte Münzen, die entlang der Seidenstrasse verstreut waren, zeugten von dem kulturellen Austausch zwischen Ost und West. Das auf der Seidenstrasse vorherrschende Geld kann nach dem Formsystem in zwei Arten unterteilt werden, zum einen die traditionellen massiv geprägten Münzen mit Porträts aus der griechischen und römischen Antike und zum anderen die traditionellen runden Münzen mit Löchern.

Bei meinen Recherchen über antike Münzen stiess ich auf ein interessantes Phänomen, dass sowohl in Museen als auch auf Websites Münzen aus europäischen Monarchien meist das Porträt und/oder den Namen des Herrschers zeigen. Beim Landesmuseum Zürich hatte ich das Glück, einige antike Münzen selbst anzufassen. Ich bewunderte das schöne Profil der Münzen und staunte über den kulturellen Gegensatz: In China ist es nämlich tabu, das Gesicht oder den Namen des Königs darzustellen. Stattdessen wurde auf den Münzen der Name der jeweiligen Regierungsepoche angegeben.

Alte chinesische Münzen sind im Deutschen als «Käsch» bekannt. Das Wort ist natürlich dem englischen Cash nachgebildet. Käsch sind runde Kupfermünzen mit quadratischen Löchern in der Mitte, die im antiken China am gebräuchlichsten waren.

Käsch hatten als Vertreter der östlichen Geldkultur einen tiefgreifenden Einfluss auf die Form und Verwendung von Münzen in Ostasien. Geprägte Münzen entwickelten sich allmählich in der Mittelmeerwelt und auf der iranischen Hochebene und wurden in Europa zur wichtigsten Geldform.

Die chinesische Prinzessin

Im Frühjahr 1976 pflügte ein Bauer in einem Dorf in der Provinz Hebei in China. Plötzlich traf er mit seiner Hacke auf etwas Hartes. Die Bauern versammelten sich, gruben vorsichtig an der Oberfläche und sahen, wie der harte Gegenstand an Grösse zunahm und allmählich ein Grabgewölbe zum Vorschein kam. Es übertraf alle bekannten königlichen Gräber. Wer war also der Besitzer dieses Grabes?

Als die Archäologen die Grabstätte erreichten, fanden sie die Grabinschrift, der zufolge die Besitzerin Prinzessin Ruru in der östlichen Wei-Dynastie war. Prinzessin Ruru (537-550) war eine Prinzessin des Stammes der Rouran, einer ethnischen Minderheit im nördlichen Grasland während der Nördlichen Wei-Dynastie, die im Alter von fünf Jahren für eine politische Heirat ins Reich der Mitte geschickt wurde. Leider wurde sie im Alter von 13 Jahren schwer krank und starb.

Im Zuge dieser archäologischen Arbeiten fanden Archäologen in der Provinz Hebei viele Schätze, neben den 150 Quadratmeter grossen und naturgetreuen Fresken in dem Grab, noch ein Berg von Gold- und Silberschmuck. Unter den Grabbeigaben wurden auch zwei byzantinische kaiserliche Goldmünzen gefunden.

Wie kamen die Goldmünzen aus dem Byzantinischen Reich in ein chinesisches Grabmal?

Im Jahr 542 n. Chr. wollte Khan Anarang vom Stamm der Rouran seiner Enkelin, Prinzessin Ruru, eine besonders kostbare Mitgift mit auf den Weg geben, bevor sie heiratete. Daraufhin schickte er eine Karawane über die Seidenstrasse in das Byzantinische Reich in Europa, um ein Geschäft abzuschliessen. Die Karawane sah die geprägten Goldmünzen und tauschte die mitgebrachten chinesischen Seiden gegen zwei neue Goldmünzen für Prinzessin Ruru ein, weil sie glaubte, dass sie böse Geister vertreiben würden. Nach dem Tod von Prinzessin Ruru wurden die Goldmünzen zu Grabbeigaben. Der Fund ist wertvoll für den antiken Handelsaustausch zwischen Ost und West und gilt wegen seines hohen Wertes als wichtiges Kulturgut.

Das Shanghai Museum in China hat in Zusammenarbeit mit dem Shanghaier Radio und Fernsehen (Shanghai Media Group/SMG) eine Fernsehsendung mit dem Titel Amazing Treasures/Wunderbare Schätze produziert. Das Programm ist eine Mikrodokumentation über das Vorleben der nationalen Schätze in der Sammlung des Shanghai Museums. Mit ihrer Erlaubnis habe ich ein kurzes Video über die Währungen auf der Seidenstrasse abgefangen, den Inhalt ins Deutsche übersetzt und deutsche Untertitel ins Video eingefügt.

Hier sind die beteiligten Mitarbeiter des Fernsehprogramms.

Chef-Planer: Yang Zhigang, Tang Shifen. Produzent: Huang Zheng, Shi Weichen. Produzent: Li Zhenyu. Planer: Xing Wei. Koordinator: Xing Wei, Wang Linlin, Xu Hongliang, Cai Ning. Regie: Wang Linlin. Videofilmer: Yang Zheng, Li Ziyi. Koordinierung: Sun Luyao, Zhou Wen, Shi Jia, Zhong Wumo, Wang Peng. Produzent der Spezialeffekte: Dai Mingming. Nachbearbeitung: Zhu Yixuan, Sheng Chunyan, Zhang Yichen. Technischer Direktor: Bian Zhenyan

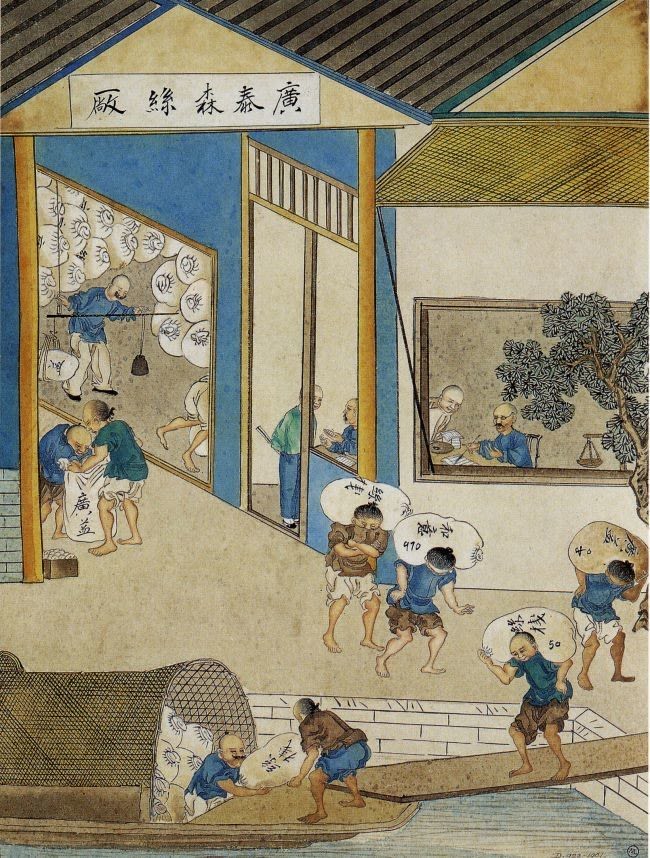

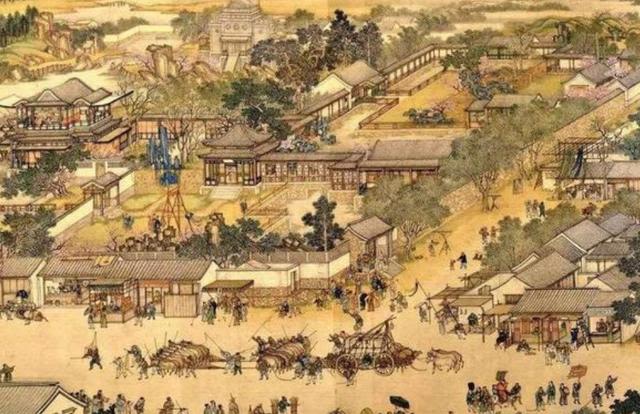

Wie die Geschichte von der Prinzessin zeigt, waren Münzen in der Anfangszeit noch aus Edelmetall. Obwohl Edelmetalle als Währungen verlässlich waren, hatten sie jedoch hohes Eigengewicht. Mancher reiche Geschäftsmann war auf Hilfe angewiesen, um sein Vermögen zu transportieren. In der Provinz Sichuan in der Song-Dynastie war die Währung aus Eisen, einem Schwermetall von geringem Wert, aber hohem Gewicht. Erschwerend kam hinzu, dass mit dem Handel auch die Nachfrage nach Währungen stieg und Edelmetalle knapp wurden.

Das Modell von Jiaozi

Während die Song-Dynastie (960 bis 1279 n. Chr.) eine gut entwickelte Warenwirtschaft hatte, wuchs in der Provinz Sichuan der Konflikt zwischen dem Handel und dem Geldsystem. In Bezug auf die Gebiete, in denen Geld zirkulierte, war das Land in Kupfergeldzonen, Eisengeldzonen und gemischte Zonen, in denen Kupfer- und Eisengeld verwendet wurde, unterteilt. Die begrenzten Ressourcen an Metallgeld und die hohen Gusskosten führten damals dazu, dass das auf dem Markt zirkulierende Metallgeld weit hinter der Nachfrage zurückblieb. Als die Wirtschaft wuchs und immer mehr Transaktionen stattfanden, überstieg das Angebot an Metallgeld die Nachfrage. Die sperrige Metallwährung behinderte zunehmend den Warenverkehr.

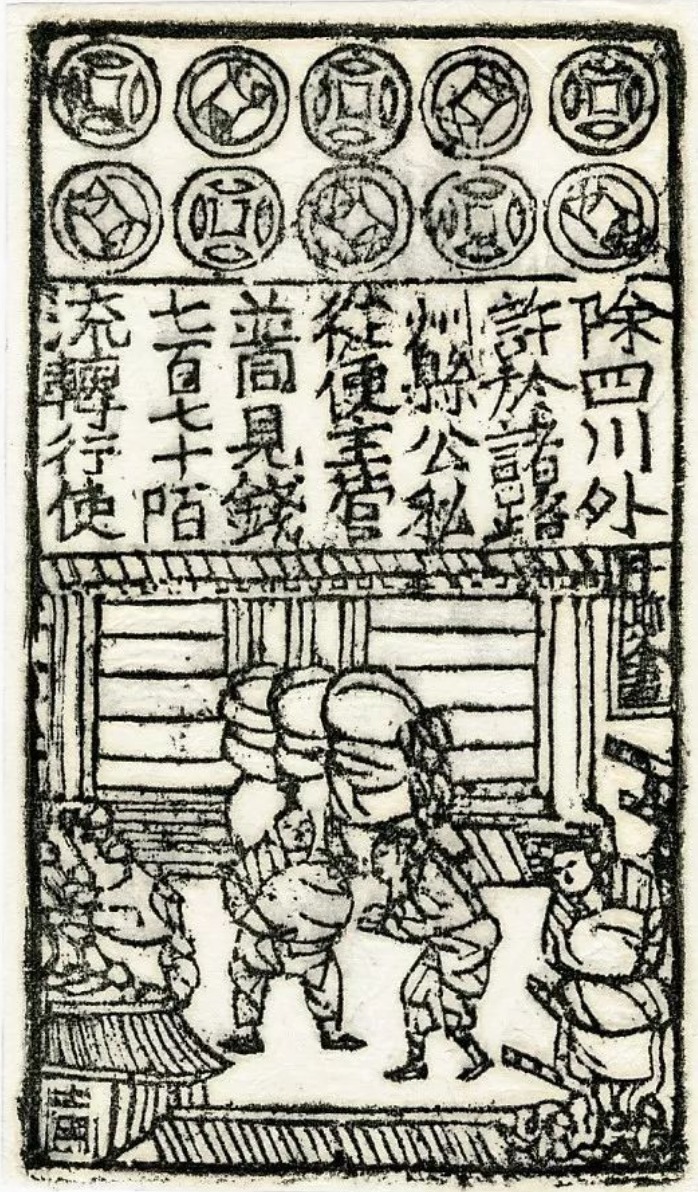

Ein Beispiel dafür: es brauchte 70 kg Eisenmünzen, um ein einziges Stück Seide zu kaufen. Wie konnte der wachsende Konflikt auf dem Markt gelöst werden? Im Jahr 993 brach in Sichuan Provinz ein Bauernaufstand aus, der die Wirtschaft in Mitleidenschaft zog und sogar die Münzprägung zum Erliegen brachte. Der Mangel an Bargeld führte dazu, dass man statt des damaligen Eisengeldes privat das so genannte Jiaozi, einen Einzahlungsschein, verwendete. Mit der zunehmenden Verbreitung der Jiaozi wurden grosse Transaktionen zwischen Händlern auch direkt in Jiaozi bezahlt.

Grosskaufleute fungierten als Bürgen, und die Geldwechsler wurden von Grosskaufleuten kontrolliert, was aus Gründen der Ehrlichkeit erforderlich war. Die Geldwechsler druckten ein einheitliches Format von Jiaozi mit kunstvollen Mustern, versteckten Inschriften und der eigenen Handschrift des Geldwechslers, was es für andere schwierig machte, sie zu fälschen. Zu dieser Zeit wurde diese Jiaozi ausschliesslich in der Provinz Sichuan verwendet und von der Zentralregierung nicht anerkannt.

Zu dieser Zeit befand sich das Jiaozi erst im embryonalen Stadium, noch vor der Geburt des Papiergeldes, und wurde von Besitzern der Geldwechselstube privat gedruckt, mit einem begrenzten Verwendungsbereich, um den Kreditschein für Währungstransaktionen zu ersetzen. Es wurde später üblicherweise als privates Jiaozi bezeichnet.

Offizielle Jiaozis

Um das Jahr 1000 begannen Besitzer von Geldwechselstuben, die Einlagen ihrer Kunden zum Kauf von Grundstücken und Immobilien oder für Investitionen in anderen Bereichen zu verwenden, um höhere Gewinne zu erzielen. Die Ausgabe der privaten Jiaozis wurde ungeordnet und geriet in Misskredit. Viele Menschen waren nicht mehr in der Lage, ihre Münzen einzulösen. Die Preise für Waren explodierten. Die Zentralregierung erkannte die schwerwiegenden Folgen der Inflation in Sichuan und entsandte Beamte, um die Lage zu beruhigen. Sie waren der Meinung, dass Gegenstände wie die privaten Jiaozi, die praktisch herzustellen und leicht zu transportieren sind, von grossem Nutzen sein könnten, sofern sie streng reguliert würden. Die Regierung wählte daraufhin die 16 leistungsstärksten Geldwechselstuben aus und erteilte ihnen eine Konzession, während die anderen vom Betrieb ausgeschlossen wurden. Dank der Unterstützung durch die Regierung konnten die privaten Jiaozi ihre Glaubwürdigkeit steigern. Die einheitlichen und schön bedruckten Jiaozi kamen bei den Menschen in Sichuan gut an. Diese von der Regierung eingeführte Ausgabe von Jiaozi durch die Geldwechselstuben dauerte bis 1020. Danach wurde aber diese Art von Jiaozi aufgrund politischer Kämpfe und anderer Gründe verboten. Ab 1024 begann die Regierung, offizielle Jiaozi herauszugeben, und damit war das erste gesetzliche Papiergeld der Welt geboren.

Im Chinesischen gibt es eine Redewendung: 腰缠萬貫. Umschrift: Yāo Chán Wàn Guàn. Es beschreibt die reiche Person, die 10.000 Guan um die Hüfte schlingt. Ein Guan entspricht eintausend Kupfermünzen (Käsch). Man rechne!

Es ist schlicht unmöglich, sich so viele Kupfermünzen um die Hüfte zu wickeln. Das gelingt nur mit Papiergeld.

Die weltweit im Umlauf befindlichen Währungen erfüllen nicht nur wirtschaftliche Funktionen, sondern haben auch politische, territoriale, kulturell und glaubensbezogene Konnotationen und sind ein konzentrierter Ausdruck der Mentalität und der Ästhetik von Ländern und Nationen.

Geldstücke, im Umlauf auf der Seidenstrasse, sind nicht nur wichtige kulturelle Relikte, sondern Instrumente, um Haltungen, Lebensweisheiten und Praktiken der Seidenstrasse weiterzugeben. Sie befördern die Hoffnung der Menschen, ein besseres Leben führen zu können, damals wie heute.

Vor Tausenden von Jahren war es für die Völker und Nationen schwierig, miteinander zu kommunizieren, zu interagieren und Handel zu treiben. Allein schon die Reise ins nächste Tal war unendlich beschwerlich – geschweige denn über Zehntausende von Kilometern. Dennoch überwanden die Menschen schon damals die Schwierigkeiten, durchquerten Steppen und Wüsten, eröffneten trotz stürmischer Wellen und dürftiger Ausrüstung Land- und Seewege, die Asien, Europa und Afrika miteinander verbanden.

Heutzutage ist die Welt leicht zu bereisen. Entsprechend häufig steigen wir ins Flugzeug. Ich kann sogar Studentin in Zürich sein und Kontakt mit meiner Familie in China halten. Kein Wunder, dass die wirtschaftliche Globalisierung und der kulturelle Pluralismus unaufhaltsame Trends unserer Zeit sind.

Quellen

Constantin von Wurzbach: Richthoffen, Ferdinand Paul Wilhelm Freiherr von. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 26. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1874.

Ferdinand von Richthofen: China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. 5 Bände mit Atlas, Berlin 1877.

Hans-Joachim Klimkeit: Die Seidenstrasse. Kulturbrücke zwischen Morgen- und Abendland. Köln 1988.

Sima, Qian: Records of the Grand Historian (Originaltitel: 史記), Zhonghua Book Company, Beijing 1982.

Li, Mingwei: Studien zum Seidenstrassenhandel (Originaltitel: 丝绸之路 贸易研究), Xinjiang People’s Publishing House, Urumchi 2010.

Fernsehprogramm: Wunderbare Schätze (Originaltitel: 了不起的宝藏), Shanghai 2021.

Dank

Ich bedanke mich herzlich bei Prof. Dr. Hildegard Keller für die Inspiration in den Seminarsitzungen „Vom Geld erzählen. Multimedia- Storytelling“ im Herbstsemester 2021. Sie hat mich im Schreibprozess mit Geduld und Begeisterung begleitet. Ich bin auch dankbar, dass dieses Seminar mir die Gelegenheit gibt, euch diese Story von vor tausend Jahren zu erzählen.

Ebenfalls danke ich Frau Qian, der Angestellten des China Numismatic Museums, für ihre hilfreichen Ratschläge und Antworten. Schliesslich gilt mein Dank Anne, meiner Tandempartnerin, dass sie meinen Text gegengelesen und Grammatikfehler korrigiert hat.

Xinyi