Verborgene Schätze

Fluch und Segen der Vergangenheit

Vorurteile zur Denkmalpflege gibt es viele. Unter anderem, dass die Denkmalpfleger ein modernes Weiterbauen verhindern. Oder sich quer stellen, sobald die Hausbesitzer ihr Heim energetisch sanieren möchten. Doch stimmen diese Vorurteile? Ist der Alltag der Denkmalpfleger durch Architekten geprägt, welche ihre Arbeit nur als Zeitverlust und gesteigerte Baukosten wahrnehmen? Wie stehen die Bewohner der betroffenen Gebäude zur Denkmalpflege?

Mein Name ist Elena, und ich suche nach Antworten. Bei zwei konkreten Fällen durfte ich dabei sein.

Zürich 2018, Brunngasse 8. Silvana Lattmann lächelt zu mir herunter und winkt. Gleich darf ich sie sehen – die Malereien aus dem Mittelalter. Frau Lattmann ist 1918 geboren. Die gebürtige Italienerin ist so quirlig und lebendig, dass man ihr die glatte 100 niemals geben würde. Kaum im Treppenhaus angelangt, ruft sie mir zu: «Kommen Sie, kommen Sie». Die Wandmalereien stechen sofort ins Auge. Wie ein Kunstwerk hat Frau Lattmann die Malereien in ihrer Wohnung zur Geltung gebracht. Geradewegs beginnt sie, die Szenen der Fragmente zu beschreiben. Zwei Reiter kann man trotz der verblassten Farben erkennen. Die Begeisterung von Frau Lattmann ist nicht zu überhören. Es ist wohl kaum Zufall, dass eine Lampe direkt neben der Malerei steht. Sie selbst könne nicht mehr so gut sehen, sagt sie. Trotzdem zündet sie die Lampe an und deutet auf die Reiterszene.

Frau Lattmann hatte die Wohnung noch gar nicht bezogen, als die Malereien entdeckt wurden. Das Haus – auch «Zum Brunnenhof» genannt – gehört der Stadt, erklärt Frau Lattmann. Sie sei nur eine Mieterin. Nach der Entdeckung der Malereien um 1996 herrschte Aufregung. Dass eine so gut erhaltene mittelalterliche Malerei in Zürich entdeckt wird, ist eine Seltenheit. Die städtische Denkmalpflege und Archäologie untersuchten die Malereien. Es stellte sich heraus, dass die Malereien nicht nur gut erhalten sind. In der Deutschschweiz sind es die am besten erhaltenen nicht kirchlichen Wandbilder des frühen 14. Jahrhunderts.

Als Frau Lattmann die Wohnung bezog, seien jeden Tag interessierte Leute vorbeigekommen. Auch das Fernsehen, so erzählt sie stolz. Dass die Malereien so umfangreich restauriert werden konnten, ist keine Selbstverständlichkeit. Selbst ein Geldbetrag von der Stadt reichte finanziell nicht aus. «Das war eine grosse Geschichte», meint Frau Lattmann. Eine Geschichte, die sie sogar zu einem Buch machen möchte.

Nach dem Treffen mit Frau Lattmann will ich mehr zur Renovation erfahren und verabrede mich mit Herrn Baur. Er betreute die gesamte Sanierung von den Gebäuden an der Brunngasse; von der Projektierung bis hin zur Bauvollendung. Nur wenige Schritte von der Brunngasse 8 entfernt treffe ich ihn.

Gespannt warte ich im Barcafé Neumarkt auf Urs Baur. Seit etwa zwei Jahren ist er nun pensioniert, zuvor war er Leiter der Bauberatung Denkmalpflege in Zürich. Meine Bedenken, dass wir uns nicht erkennen, verfliegen schnell. Als Herr Baur in das Café eintritt, scheint er sofort zu wissen, wer ich bin. Das muss wohl an der grossen Kamera und den bereitgelegten Unterlagen liegen. Herr Baur hat einen festen Händedruck und wache Augen. So souverän wie er wirkt, beantwortet er auch meine Fragen.

Obwohl die Renovation der Brunngasse 8 vor über 20 Jahren stattfand, erinnert sich Herr Baur noch gut daran. Vor allem die Überraschungen sind ihm präsent geblieben. 1993 begannen die Eigentümer das Gebäude zu renovieren und ahnten nicht, was sie ans Licht bringen würden. Ursprünglich galt es, verschiedene Sanierungsarbeiten durchzuführen. Beispielsweise musste der Fassadenverputz erneuert und die einfach verglasten Fenster ersetzt werden. Während der Arbeiten fand man die Malereien; im grössten Staub, erzählt mir Herr Baur. Und diese Entdeckung geschah beinahe zufällig...

Bereits um 1978 beschloss die Liegenschaftsverwaltung der Stadt, die Gebäude Nr. 4, 6, und 8 an der Brunngasse zu sanieren. Erst 15 Jahre danach begannen die Bauarbeiten am «Brunnenhof». Ein Jahr später folgte die Unterschutzstellung des Hauses. Geschützt sind unter anderem die Stuckdecken und die Vertäfelungen in den Wohnräumen.

Eine Freilegung ist immer eine kleine Zerstörung, erzählt mir Herr Baur. Trotzdem stimmte er zu, als der zuständige Architekt und Statiker einen Blick hinter einen Teil des geschützten Täfers werfen wollten. Die Wohnung von Frau Lattmann war mit einem raumhohen Wandtäfer ausgestattet. Dieses wollte die Denkmalpflege ursprünglich so belassen. Doch der Grund für das Anliegen schien ihm vernünftig: Die Wand zur Brunngasse 6 hinüber wölbte sich und eine Beule war entstanden. Das beunruhigte gleichermassen den Statiker als auch den Architekten. Sicherheitshalber wollte der Architekt die Stabilität der Wand hinter dem Täfer überprüfen. Auf die Freilegung folgte die Entdeckung.

Doch so plötzlich die Malerei auftauchte, so schnell sollte sie auch wieder verschwinden. Die Liegenschaftsverwaltung sah nicht vor, die Malerei in Frau Lattmanns Wohnung zu renovieren. Vielmehr sollte sie wieder mit dem Täfer bedeckt werden. Auch für die Denkmalpflege schien das Risiko zu gross; schliesslich hatte die Wohnung zur Zeit der Entdeckung noch keinen Mieter. Das änderte sich, als Frau Lattmann auf der Baustelle auftauchte. Noch während den Renovationsarbeiten besichtigte sie die Wohnung und zeigte sich fasziniert von der Malerei im Gang des Hauses. Auch die Renovationsarbeiten weckten ihr Interesse. Dass Frau Lattmann den kleinen sichtbaren Teil der Malerei in ihrer Wohnung bemerkte, war ein grosses Glück. Kaum hatte sie den Mietvertrag unterschrieben, verfasste sie einen Brief. Darin fragte sie nach dem Grund, wieso die von der Wand losgelösten Täfer die Malerei wieder verdecken. In der Folge kämpfte sie für die Renovation der Malerei in ihrer Wohnung.

Nicht alle legen Wert auf den Erhalt von alten Häusern, wie es Frau Lattmann tut. Überraschenderweise wollte die Stadt Zürich im 20. Jahrhundert einen Teil der Altstadt neu gestalten – ohne Rücksicht auf den Erhalt der alten Häuser zu nehmen. Die im Anschluss beschriebenen Projekte für den Zähringerdurchbruch und die Sanierung des Niederdorfs zeigen das auf eindrückliche Weise.

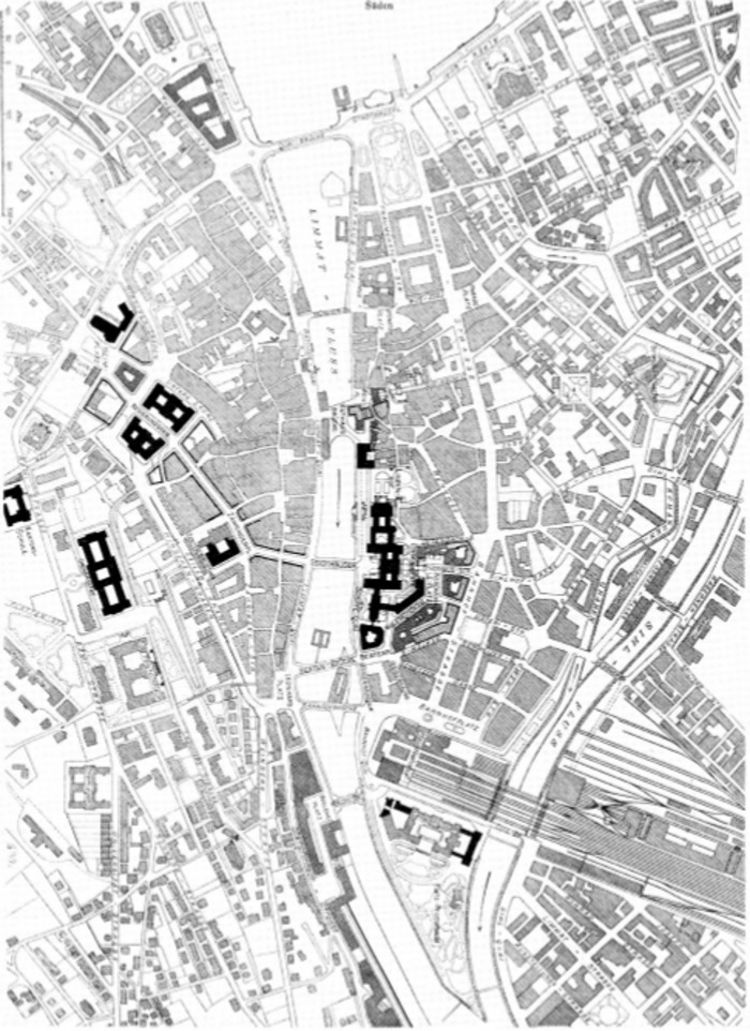

Bildquelle: BAZ

Anfangs des 20. Jahrhunderts plante Zürich eine grossflächige Sanierung der Altstadt, die nach heutigen Begriffen mehr zerstört als saniert hätte. Die Idee stammt aus dem 19. Jahrhundert. Um 1866/67 beauftragte die Stadt Gottfried Semper und Johann Jakob Breitinger mit Richtplänen zur «Correction und Vervollständigung des städtischen Strassennetzes».

Die beiden Architekten schlugen unabhängig voneinander vor, das untere Niederdorf durch einen neuen Stadtteil zu ersetzen. Analog zum rechtsufrigen Limmatquai sollte am linken Flussufer eine durchgehende Quaistrasse angelegt werden. Breitinger sah ausserdem neue Strassenverbindungen und Plätze im Innern der Altstadt vor. Ein Strassendurchbruch quer vom Predigerplatz über den Neumarkt bis hin zum Hirschengraben sollte beim heutigen Heimplatz in einer Platzanlage enden.

"Erweiterung & Correction des städtischen Strassennetzes", von Johann Jakob Breitinger. Bildquelle: Fischli 2012, 20.

Etwa dreissig Jahre später nahm Gustav Gull diesen Vorschlag wieder auf und etablierte den „Zähringerdurchbruch» als Dauerbrenner der Stadtentwicklung. Man diskutierte den Bau eines „Stadthauses“ – ein Zentrum für das öffentliche Leben – in den 1890er Jahren. Gustav Gull entwickelte sein Grossprojekt und scheute nicht vor dem Plan zurück, Teile der Altstadt abzureissen und neu zu überbauen.

Projekt von Gustav Gull für die Zürcher Innenstadt, publiziert in der Schweizerischen Bauzeitung 1905. Bildquelle: Fischli 2012, 29.

Projekt von Gustav Gull für die Zürcher Innenstadt, publiziert in der Schweizerischen Bauzeitung 1905. Bildquelle: Fischli 2012, 29.

Gulls Entwürfe (Schweizerische Bauzeitung, 1905) zeigen, dass das Oetenbachareal überbaut und eine Querverkehrsader durch die Altstadt gezogen werden soll. Auf Gulls Plan führt die neue «Stadthausbrücke» zum rechten Limmatufer. Die neue Strasse erreicht über die verbreiterte Mühlegasse den Zähringerplatz und führt durch das Neumarkt-Quartier zum Heimplatz. Gull schlug vor, an beiden Seiten des Strassendurchbruchs Verwaltungsbauten sowie eine Erweiterung des Landesmuseums zu bauen. Gulls Projekt wurde nur ansatzweise umgesetzt. Eine Abstimmung ermöglichte den Bau der Stadthausbrücke, später Uraniabrücke und heute Rudolf-Brun-Brücke genannt, und der Amtshäuser I, III und IV. Die dicht besiedelte Mühlegasse musste der Fortsetzung der Strassenachse Platz machen – sie wurde massiv verbreitert. Gulls Entwurf blieb letztlich unter der Bezeichnung «Zähringerdurchbruch» bis in die 1940er Jahre hinein aktuell.

"Erweiterung & Correction des städtischen Strassennetzes", von Johann Jakob Breitinger. Bildquelle: Fischli 2012, 20.

"Erweiterung & Correction des städtischen Strassennetzes", von Johann Jakob Breitinger. Bildquelle: Fischli 2012, 20.

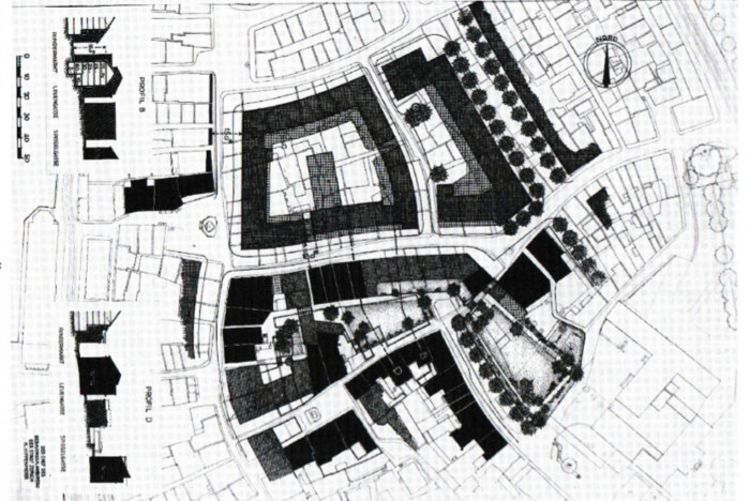

Wettbewerbsprojekt der Gebrüder Bräm. Bildquelle: Fischli 2012, 36.

Wettbewerbsprojekt der Gebrüder Bräm. Bildquelle: Fischli 2012, 36.

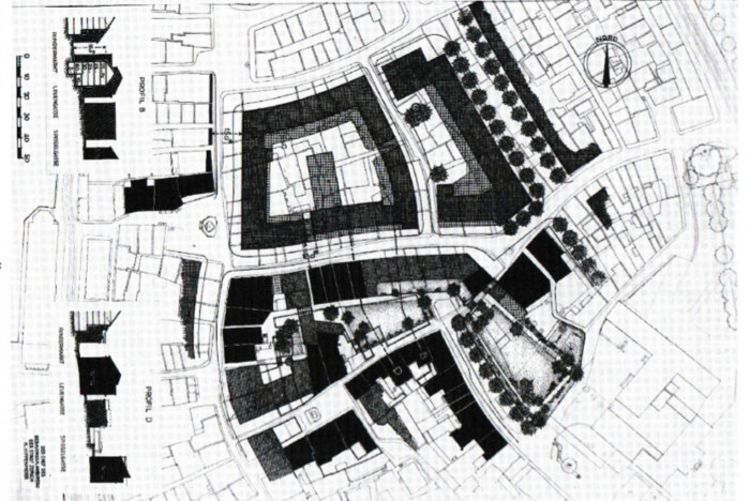

Überbauungsstudie für die Blöcke zu beiden Seiten des Rindermarkts von Konrad Hippenmeier, um 1937. Bildquelle: Fischli 2012, 73.

Überbauungsstudie für die Blöcke zu beiden Seiten des Rindermarkts von Konrad Hippenmeier, um 1937. Bildquelle: Fischli 2012, 73.

In den Jahren nach Gulls Projekt festigten sich die Forderungen nach einer stärkeren Berücksichtigung des Verkehrs in Zürich. Die Stadt sollte baulich aufgelockert werden. Diese Forderungen hätten die Altstadt direkt betroffen. Dessen war sich auch die Zürcher Stadtverwaltung bewusst. 1915–1918 veranstaltete sie einen Wettbewerb, der unter «Gross-Zürich» bekannt war. Die «Sanierung eines Teiles der Altstadt» nannte sie explizit als mögliches Thema für eine Detailstudie. Die Forderung lautete aber nicht nur, die Altstadt zu sanieren. Die Eigenart des Niederdorfs sollte bewahrt werden. Im Widerspruch dazu stand der Anspruch, die Wohnquartiere aufzulockern. Die Stadtverwaltung wollte zwar den ästhetischen Wert der Altstadt in ihren Projekten erhalten. Heute wird aber schnell klar, dass damit nur eine Anlehnung an das bestehende Stadtbild gemeint war. Denn Zustimmung fanden auch Projekte, die einen grossen Teil der Altstadt zerstört hätten. Ein Beispiel dafür ist der Vorschlag von den Gebrüdern Bräm. Die Jury lobte die Linienführung der Strassen und den intakten Charakter des Strassenbildes. Auch die Gebrüder Bräm zeichneten den Zähringerdurchbruch ein, beliessen die Strassenführung aber im bisherigen Zustand. Dennoch wird aus der Verbreiterung der Strassen deutlich, dass die Architekten keineswegs die einzelnen Bauten erhalten wollten.

Wettbewerbsprojekt der Gebrüder Bräm. Bildquelle: Fischli 2012, 36.

Nach dem Ersten Weltkrieg trat das Vorhaben in den Hintergrund. Die Stadt unternahm keine konkreten Schritte zur Umsetzung der Projekte. Erklären lässt sich das mit der Wirtschaftskrise der Nachkriegsjahre. Damit verschoben sich die Prioritäten der Stadt. Zehn Jahre später hielt sie aber weiterhin am Zähringerdurchbruch fest.

Überbauungsstudie für die Blöcke zu beiden Seiten des Rindermarkts von Konrad Hippenmeier, um 1937. Bildquelle: Fischli 2012, 73.

In den 1920er Jahren galt der untere Abschnitt des Niederdorfs als hygienisch problematisch. Mit der um 1928 erstmals linken Regierung erregte das «Gässchenelend» zunehmend politisches Aufsehen. Die Wohnungen in der Altstadt seien Löcher, so stand es im Satiremagazin Nebelspalter (Bildquelle: Böckli 1928). Der Sozialdemokrat Edwin Manz hielt sogar vor dem Kantonsrat eine Rede über das «Gässchenelend». Die Rede druckte die Tageszeitung Volksrecht ab – damit verliehen die Linken der Forderung nach der Sanierung der Altstadt mehr Gewicht (Bildquelle: Fischli 2012, 52).

Doch was war das Problem mit der Altstadt? Die Linken bemängelten vor allem das fehlende Licht und die schlechten Luftverhältnisse. 1931 schuf der Kanton eine «Verordnung über die Wohnungspflege und Wohnungsaufsicht». Damit hatten sich die rechtlichen Grundlagen für eine Wohnungsinspektion in der Altstadt geändert. In der Folge intensivierte die Stadt die Wohnungsinspektionen. Das Ziel: Die Forderungen der Wohnhygiene durchzusetzen und Grundlagen für die geplanten Sanierungsprojekte zu schaffen. Eine breit angelegte Untersuchung der Wohnverhältnisse in der Altstadt kritisierte gleich mehrere Punkte. Die Küchen seien schlecht durchlüftet und die gemeinsam genutzten Toiletten unhygienisch. Auch der Befall durch Ungeziefer thematisierte das städtische Gesundheitsamt, das die Untersuchung durchführte. Im Anschluss dieser Untersuchung erstarkten die Forderungen nach «Luft und Licht» auch in der Bevölkerung.

Die Stadtverwaltung suchte gemäss den Forderungen nach einer Lösung, um die hygienischen Missstände zu beheben. Den Mangel an «Luft und Licht» sah man vor allem in der hohen Wohndichte begründet. Daher lautete die Idee, Häuser «auszukernen» um Freiflächen zu schaffen. In der Praxis hiess das, einzelne Altstadthäuser abzubrechen. Finanziell sicherte ein fester Altstadtsanierungskredit von 500'000 Franken pro Jahr das Vorhaben. Damit begann die Stadt, Häuser im Hinblick auf den späteren Abbruch aufzukaufen. Die Stadt erwarb ausschliesslich Häuser, die auch ohne ihr Einwirken zum Verkauf standen. So gelangte sie über mehrere Jahre hinweg zu einem ansehnlichen Liegenschaftenbesitz im Bereich der Altstadt.

Parallel zu den «Auskernungen» entstanden Pläne für eine grossflächigere Sanierung der Altstadt. Damit geriet der Zähringerdurchbruch wieder ins Zentrum der baulichen Bestrebungen. Doch im Herbst 1933 verweigerte die Kantonsregierung die Genehmigung der Baulinien des Zähringerdurchbruchs. In seiner Begründung verwies der Regierungsrat auf den «Wert der Altstadt als historisches Dokument» (vgl. Fischli 2012, 64). Das Projekt der Stadt sei eine zu radikale und wirtschaftlich untragbare Art der Altstadtsanierung.

Der Entscheid des Regierungsrates war die erste ausdrückliche Niederlage für das Projekt. Mit diesem Entschluss veränderte sich auch die Einstellung zur Sanierung in der Bevölkerung. Trotzdem liess sich der Stadtrat nicht davon abbringen, weiterhin das verheerende Projekt des Zähringerdurchbruchs zu verfolgen. Die verweigerte Genehmigung der Kantonsregierung sei eine Kompetenzüberschreitung, so das Argument.

Bis in die 1940er Jahre hinein liess die Stadt Pläne für den Zähringerdurchbruch erstellen. Zwar genehmigte der Gemeinderat die vorgelegten Projekte, doch scheiterte das Vorhaben wiederum am Regierungsrat. Da der Regierungsrat die letzte Instanz für die Baulinienvorlagen war, musste er das Bauvorhaben zwingend genehmigen. Auch die Öffentlichkeit zeigte sich nicht mehr begeistert vom «Zähringerdurchstich».

«Nehmen wir uns einmal eine Stunde Zeit und bummeln wir durch dieses «sanierungsbedürftige» Neumarktquartier, trinken nach dem Rundgang in dem neuhergerichteten Gärtchen der «Eintracht» einen Schoppen und stellen uns diesen 80 m breiten Strassendurchbruch vor. Ich bin der festen Ueberzeugung, dass jeder, der sich in dieses Idyll, diese Gottfried-Keller-Stimmung, einzufühlen imstande ist, findet, dass gerade der Neumarkt einer der breitesten Altstadtstrassenräume, mit seinen gut unterhaltenen Bürgerhäusern wohl einer der lebensfähigsten Altstadtteile Zürichs ist.»

Damit war das Projekt «Zähringerdurchbruch» endgültig vom Tisch.

Auf die Abkehr von den radikalen Projekten folgten neue Ansätze zur Sanierung der Altstadt. Das Büro für Altstadtsanierung entstand um 1946 – doch auch hier ging es nicht um Substanzerhalt. Vielmehr sollte ein gewisses Bild der Altstadt konstruiert werden. Das Büro schreckte nicht davor zurück, Einfluss auf private Bauvorhaben zu nehmen. Nur einige Schritte von der Brunngasse 8 entfernt lässt sich ein Beispiel aufzeigen. Das Haus an der Niederstrasse 10/Brunngasse 2 wollten die Besitzer ursprünglich nur umbauen. Das Büro setzte jedoch durch, das Altstadthaus abzubrechen und einen Neubau zu errichten. Das abgerissene Gebäude ging mindestens auf das späte Mittelalter zurück (Bildquellen: Fischli 2012, 145).

Der Stadtrat unterstützte das Projekt des Neubaus. Er genehmigte einen aussergewöhnlich hohen finanziellen Beitrag an das Vorhaben. Das Geld stammte wiederum aus dem Altstadtsanierungskredit. Die Vorgehensweise des Büros führte schliesslich in den 50er Jahren zu massiven Protesten.

Gleichzeitig mit der Gründung des Büros für Altstadtsanierung wurde Hugo Schneider zum Präsident der «Kommission für Zürcherische Denkmalpflege». Diese Kommission ging aus der Antiquarischen Gesellschaft hervor. Die Gesellschaft hatte sich bereits früh um die Substanzerhaltung bemüht. Den Mitgliedern war bewusst, dass sich auch hinter baufälligen Fassaden ein Schatz verbergen kann. Die Gesellschaft machte sich daher selbst an die Umsetzung der Anliegen und war damit eine Art «private» Denkmalpflege.

Mit den Bestrebungen von Schneider ab 1946 entstand die Diskussion, die Denkmalpflege von einer privaten zur staatlichen Institution zu wandeln. Erst der Rücktritt vom amtierenden Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner, der die treibende Kraft hinter den Sanierungsprojekten war, ermöglichte diese Bestrebungen. Um 1958 gelangte die Kommission schliesslich ans Ziel, als sich sowohl das Büro für Altstadtsanierung als auch das Baugeschichtliche Museum im Helmhaus reorganisierten. Aus diesen zwei Institutionen entstand das Amt für Denkmalpflege. Aus dem Büro für Altstadtsanierung wurde das «Büro für Altstadtsanierung und bauliche Denkmalpflege» und aus dem Museum das «Baugeschichtliche Archiv». Die staatliche Institution von Denkmalpflege und Archäologie war gegründet. Die Kommission löste sich in der Folge auf.

Heute ist das von Gull entworfene Amtshaus IV der Hauptsitz der Archäologie und Denkmalpflege der Stadt Zürich. Die Personen, welche die Malereien in der Brunngasse 8 entdeckten und restaurieren liessen, sitzen im Gebäude eines Mannes, der die Stadt neu erfinden wollte. 60 Jahre nach der Gründung der Denkmalpflege hat sich der Umgang mit den alten Gebäuden geändert. Doch auch heute noch steht die Denkmalpflege vor Problemen, die nicht immer einfach zu lösen sind. Die gängigen Vorurteile machen das sicher nicht leichter. Der kantonale Denkmalpfleger Beat Eberschweiler nimmt zu den Vorurteilen Stellung:

Die Hausbesitzer vergessen die Vorurteile, sobald das Gebäude renoviert ist, so Herr Eberschweiler. Auch Herr Baur machte ähnliche Erfahrungen. Vor allem ein guter Kontakt mit den Hauseigentümern ist wichtig, meint er. Es braucht nicht nur Vertrauen und Diskretion. Auch der Wille, gemeinsam Lösungen zu suchen muss vorhanden sein. Verhandlungsgeschick ist für die Bauberatung essentiell. Dazu gehört, wie man mit den Bauherren und Architekten während der Planung und Ausführung spricht. Auch den Umgang mit den Handwerkern auf der Baustelle oder mit den Kontrahenten bei Rechtstreitigkeiten erwähnt Herr Baur. Denn selbst eine Unterschutzstellung nützt nichts, wenn die Eigentümer sich sträuben. Beispielsweise vernachlässigten die Besitzer der Villa Landenberg in Sarnen das Gebäude bis zum Verfall; trotz der Unterschutzstellung. Bereits vor dem Studium in Kunsthistorik unterrichtete Herr Baur am Gymnasium. Dort muss man überlegen, wie man etwas rüberbringt. Daher hatte er bereits Sicherheit im Verhandeln. Dennoch wird man besser mit der Zeit und aus kleinen Katastrophen lernt man, wie weitermachen.

Vielleicht blendet man die kritischen Fälle ein bisschen mehr aus. Aber eigentlich muss ich sagen, dass der totale Schiffbruch wirklich ein Seltenheitsfall war.

Trotzdem gab es auch Baustellen, die Herr Baur mit einer gewissen Furcht betrat. Für negative Reaktionen seitens der Hausbesitzer zeigt er Verständnis. Natürlich gibt es Leute, die anfangs erschrecken, meint Herr Baur. Schliesslich kommt da eine fremde Person und redet mit. Sobald er aber den Besitzern zeigen konnte, dass er vernünftige Lösungen sucht, führte das zu guten Ergebnissen. Die Architekten sind manchmal auch schwierig gewesen, sagt Baur. Vor allem jene, die bestrebt waren, den «alten Zauber» durch ihre eigenen, neuen Projekte zu ersetzen.

Als ich ihn nach Frau Lattmann frage, lächelt er. Dass eine Mieterin einer städtischen Liegenschaft sich finanziell derart an der Erhaltung der Wandmalerei beteiligt, ist einmalig, so Baur.

Um selbst einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die Arbeit eines Denkmalpflegers in der Praxis aussieht, verabrede ich mich mit Herrn Meyer. Das ist nicht sein richtiger Name; doch dazu später mehr. Wir treffen uns in Zürich vor einem Architektenbüro. Ich hatte nicht erwartet, dass auch er zu früh eintreffen würde, bin jedoch froh über die zusätzliche Zeit. So erhalte ich ein kurzes Briefing, um was es bei der bevorstehenden Besprechung gehen wird. Herr Meyer erzählt mir, dass wir uns das Projekt zum Erweiterungsbau eines Schulhauses ansehen. Welches, darf ich hier an dieser Stelle nicht erwähnen – dies sei politisch zu brisant. Aus diesem Grund erzähle ich meine Erfahrungen anonymisiert und verwende keine richtigen Namen.

Das Schulhaus ist ein Komplex aus verschiedenen Gebäuden. Alle Gebäude zusammen formen eine Art Rechteck und umschliessen einen «Innenhof». Dieser ist nicht gänzlich umschlossen – zwischen den Häusern hat es offene Flächen. Eines der älteren Gebäude ist unter Schutz gestellt; dazu gehört auch der Pausenplatz, der einen Teil des Innenhofs einnimmt. Herr Meyer erklärt mir, dass eine Umnutzung des Schulhauses bevorsteht und deshalb ein Erweiterungsbau mehr Platz schaffen soll.

Nach dem Briefing betreten Herr Meyer und ich das Architektenbüro. Wir werden erwartet: es stehen bereits mehrere Personen im Sitzungsraum. Ein grosses Modell ist in der Mitte des Raums platziert, rund herum stehen sechs Herren. Auf die Begrüssung folgt geradewegs die Vorstellung des Projekts. Herr Meyer hört nur zu und sieht sich das Modell und die Pläne genau an. Es soll ein Pavillon entstehen, in welchem eine Mensa integriert wird. 160 Sitzplätze sollen den Kindern im Zweischichtenbetrieb zur Verfügung stehen. Der Pavillon schliesst nahtlos an ein neueres, nicht geschütztes Gebäude des Schulkomplexes an. Auf den Plänen, die an der Wand hängen, erkennt man das besser als auf dem Modell. Ein Gang ist darauf eingezeichnet, der ein eigenes, kleines Schrägdach erhält. Der Gang kann von aussen, aber auch vom älteren Gebäude her betreten werden. Der Pavillon ist einstöckig, und besteht nebst dem Gang hauptsächlich aus einer Produktionsküche und dem Essensraum. Der Architekt sagt, dass der Erweiterungsbau als ein autonomer Bau konzipiert ist. Mir fällt auf, dass der Pavillon relativ nahe am geschützten Gebäude steht. Ob das gut ankommt?

Es wird spannend. Der Architekt beendet seine Erklärungen zum Entwurf und wartet auf eine Reaktion. Herr Meyer ist ganz offen. Er sprühe nicht gerade vor Begeisterung, sagt er, der gewählte Standort des Pavillons sei aus denkmalpflegerischer Sicht einfach ungünstig. Denn der Pausenplatz, in den der Pavillon hineinragt, gehört auch zum geschützten Objekt. Zudem stört es ihn, dass der Pavillon einen eigenständigen Platz bekommen soll. Das fördert die Heterogenität des Schulkomplexes, meint Herr Meyer.

Die Reaktion des Architekten beeindruckt mich. Er versucht, die Anliegen von Herrn Meyer wirklich zu verstehen. Das zeigt sein genaues Nachfragen, was genau denn das Problem mit dem Schutzobjekt ist. Denn das Gebäude, an das der Pavillon anlehnt, ist nicht unter Schutz gestellt.

Herr Meyer erklärt, dass der Pavillon zu nahe am geschützten Gebäude steht und daher das Schutzobjekt und sein Nahbereich betroffen ist. Zudem fragt er nach, ob die Architekten in der Planung des Projekts nicht ein paar Schritte zurückgehen können.

Meinem Verständnis nach geht es Herrn Meyer vor allem darum, den gewählten Standort des Pavillons anders zu setzen. Das Problem ist jedoch, dass besonders die Bauherren von dem jetzigen Standort überzeugt sind – sowohl aus Kosten- als auch Effizienzgründen. Mehrmals betonen die Architekten und Bauherren, dass sie alle Varianten durchgedacht haben und dieses Modell das Beste ist. Doch genau aufgrund dieser Überlegung entsteht ein Konflikt mit der Denkmalpflege. Denn Personen, die nicht in der Denkmalpflege arbeiten, können nur selten die Kriterien eines denkmalpflegerischen Umbaus exakt erahnen. Der ideale Fall für einen Denkmalpfleger wäre wohl, wenn die Architekten von Anfang an die denkmalpflegerische Bauberatung in die Planung miteinbeziehen würden. An diesem Fall sieht man, dass nicht alle so vorgehen. Dennoch freut mich diese Begegnung sehr. Schliesslich erkenne ich am Verhalten der Architekten, dass sie sehr wohl bereit sind, auf die Kriterien von Herrn Meyer einzugehen. Inwiefern das ihnen schlussendlich möglich ist, ist eine andere Frage.

Nach dem Treffen mit Herrn Meyer zieht es mich zurück zur Brunngasse. Frau Lattmanns Geschichte lässt mich nicht los. Aus welchem Grund kämpfte sie so sehr darum, die Malereien zu erhalten? Und was steckt hinter den Motiven der gemalten Szenen?

Tanzszene im Gang der Brunngasse 8. Bildquelle: BAZ.

Im Gang des «Brunnenhofs» hat sich ein Auszug der mittelalterlichen Malerei erhalten. Hier tanzen Bauern und edle Damen zusammen einen Tanz. Die Darstellung des Bauerntanzes lässt sich mit gewissen Vorbehalten zur Neidhart-Tradition zählen. Im heute bekannten Denkmälerbestand ist kein anderes Thema so oft vertreten wie das Neidhart-Motiv. Dies zeigt die Beliebtheit und Bekanntheit von Neidhart in den höheren Schichten der damaligen Bevölkerung.

Neidhart war ein mittelalterlicher Minnesänger, der grossen Einfluss auf die spätmittelalterliche deutsche Literatur nahm. In seinen Liedern kritisierte er mit Vorliebe Kleidung, Schwerter und Tanzsprünge der Bauern. Damit eiferten sie den Adligen nach und machten sich unwissentlich lächerlich. Auch dass sie während des Tanzes Schwerter trugen entsprach nicht der höfischen Kultur.

Eine ähnliche Darstellung von den Kleidern und Schwertern der Bauern dieser Tanzszene findet sich im Codex Manesse. Der auch «Manessische Liederhandschrift» genannte Codex entstand zwischen 1300 und 1340 in Zürich. Er ist die umfangreichste Sammlung mittelhochdeutscher Lied- und Spruchdichtung. Darin finden sich auch Auszüge von Neidhart. In einem davon umgeben Bauern eine Figur, welche Neidhart darstellen soll. Während das Aussehen des Sängers ganz dem höfischen Ideal entspricht, wirken die Bauern mit ihrer Erscheinung deplatziert.

Bildquelle: Manessische Liederhandschrift, Miniatur 92, fol. 273r.

Bildquelle: Manessische Liederhandschrift, Miniatur 92, fol. 273r.

Die Wandmalerei im «Brunnenhof» zeigt die Bauern wohl so, wie Neidhart sie in seinen Liedern beschrieben hat. Ursprünglich schmückte die Malerei einen grossen Festsaal. Durch neuzeitliche Umbauten ist der einst so prächtige Saal unterteilt worden; zur Entstehungszeit nahm der Raum ca. 76 Quadratmeter ein. Zum Vergleich: Laut Bundesamt für Statistik betrug 2015 die durchschnittliche Wohnfläche pro Person ca. 84 Quadratmeter. Allein die Grösse des Raumes verdeutlicht seine Wichtigkeit. Heute ist der Raum mehrfach unterteilt. Einen Teil des ehemaligen Festsaales fand man in der Wohnung von Frau Lattmann.

Tanzszene im Gang der Brunngasse 8. Bildquelle: BAZ.

Tanzszene im Gang der Brunngasse 8. Bildquelle: BAZ.

Die Wandmalerei in Frau Lattmanns Wohnung. Bildquelle: BAZ.

Die Wandmalerei in Frau Lattmanns Wohnung. Bildquelle: BAZ.

Silvana Lattmann in ihrer Wohnung.

Silvana Lattmann in ihrer Wohnung.

«Eine Frau auf dem Pferd. Das hätte ich besser gemalt», lacht Frau Lattmann und deutet auf die Reiterin. Die Darstellung befindet sich im Wohnzimmer und zeigt eine Falkenjagd – im Mittelalter die vornehmste Jagdform. Erkennen kann man das vor allem am Falknerhandschuh, den die Frau an ihrem linken Arm trägt. Der Falke selbst ist verblasst, wie auch ein grosser Teil der restlichen Malerei.

Reiterin mit Falke. Bildquelle: BAZ.

Reiterin mit Falke. Bildquelle: BAZ.

Dass auch Frauen an der Falkenjagd teilnahmen, war nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich für heutige Vorstellungen ist vielleicht, dass der Falke in der Lyrik des Spätmittelalters symbolisch für die Minne stand. Denn ebenso wie der Falke von seinem Herrn gezähmt wird, fesselten die Frauen des Mittelalters die Ritter an sich durch Liebe. Doch es herrscht stete Gefahr. Wie auch der Falke sich aus seinen Fesseln befreien kann und nicht mehr zurückkehrt, so können sich die Geliebten aus der Liebesbeziehung lösen. Aus diesem Vergleich liest sich heraus, dass der Falke für die Liebe steht. Und zwar für die Freiheit zu lieben, wen auch immer man möchte.

Sowohl das Motiv der Reiterszene, als auch des Bauerntanzes entspringt der weltlichen Kultur des Christentums. Die Malerei besteht jedoch nicht nur aus dem figürlichen Teil. Unter den Hauptzonen mit der Tanzszene erkennt man die Reste der einstigen Sockeldraperie. Sockeldraperie ist der Begriff für einen gerafften, dekorativen Stoffbehang, der den unteren Teil einer Wand bedeckt. Hier ersetzt ein aufgemalter Wandbehang den tatsächlichen Stoffvorhang, was für das Mittelalter nicht unüblich war. Über beiden Hauptzonen befinden sich die Wappenzone und der Deckenfries. Der Deckenfries ist wiederum ein dekoratives Element mit aufgemalten Ranken und Eicheln. Die ursprüngliche Farbigkeit der Malerei kann man nur erahnen; die oberen Farbschichten sind weitgehend verloren. Unterhalb der Wappen erkennt man einen kursiven Schriftzug. Die Schrift ist hebräisch und benennt die Namen der einstigen Herren der Wappen. Doch wieso ist eine Malerei, die Motive der christlichen Kultur zeigt, hebräisch angeschrieben?

Der «Brunnenhof» steckte nicht nur voller Überraschungen. Er sollte auch viele Emotionen hervorrufen. Die Entdeckung der Malerei war die erste Überraschung; die zweite bestand aus den hebräischen Schriftzügen unter den Wappen. Aus welchem Grund steht unter Motiven der christlichen Kultur eine hebräische Schrift? Die Archäologie und Denkmalpflege stand vor einer Frage, die nicht einfach zu beantworten war. Denn abgesehen von den Wappenunterschriften konnte sie nichts ausmachen, was auf jüdische Bewohner hingewiesen hätte. Daher vermuteten sie als Erstes, dass die Schriftzüge nachträglich angebracht wurden. Eine Untersuchung der Malerei bewies etwas anderes. Unter dem Mikroskop erkannte die zuständige Chemikerin, dass die Farbe mit der Schrift eine chemische Verbindung eingegangen ist. Das war nur zu einem Zeitpunkt möglich, als der Maler die Farbe auf den feuchten Verputz auftrug. Aus dieser Untersuchung konnte die Archäologie und Denkmalpflege schliessen, dass die hebräische Schrift gleichzeitig mit den Vorzeichnungen der Wappenschilde entstanden sein musste.

Welche Geschichte steckt hinter diesen hebräischen Schriftzeichen? Eine Urkunde vom 23. Mai 1342 beschreibt eine Einigung über einen Zaun zwischen zwei Häusern. Bei einem davon handelte es sich um die Brunngasse 8. Auf der Urkunde sind die Besitzer der Häuser vermerkt: Moysse und Gumprecht, Söhne der Frau Minne und Bewohner der Brunngasse 8, verhandelten mit dem Nachbarn Johann Meis. Aus noch früheren Urkunden geht hervor, dass es sich bei der Familie von Frau Minne um jüdische Geldverleiher handelte. Da die Entstehung der Malereien ca. auf die 1330er Jahre bestimmt wurde, war der Auftraggeber der Malerei mit Sicherheit diese jüdische Familie.

Bildquelle: BAZ

Die jüdische Bevölkerung des Mittelalters lebte gefährlich. Die Familie von Frau Minne war zwar reich, doch das bewahrte sie nicht vor einem schrecklichen Ende. Im Gegenteil: Der Reichtum der Juden war meist ein Anlass zu blutigen Verbrechen. Am 23. Februar 1349 geschah ein solches Verbrechen. Laut chronikalischen Überlieferungen wurden die Juden der Stadt Zürich an diesem Datum verbrannt. Der Grund? Die christlichen Stadtbewohner vermuteten, dass die Juden Brunnen vergiftet und dadurch die Pest ausgelöst hatten. Der wahre Grund? Die Stadt brauchte Geld. Zürich erliess sämtliche Schulden, die Christen bei den Juden hatten und riss einen Teil des Geldes an sich. Wie gross die Summe war, die die verschiedenen Nutzniesser der Judenermordung an sich nahmen, weiss man nicht. Moysse starb an diesem Tag.

«Ich wollte, dass diese blutige Geschichte rauskommt.»

Frau Lattmann erfuhr diese Geschichte und wollte sie bewahren. Daher zögerte sie nicht, alles Nötige zu tun, um an die Vergangenheit zu erinnern. Als sie erfuhr, dass die Malereien wegen Geldmangel wieder verdeckt werden sollten, kämpfte sie. Mit ihrer finanziellen Beteiligung ermöglichte sie den Malereien ein neues Leben. Ein Leben, das an das Vergangene erinnern soll.

Wir Menschen brauchen die Vergangenheit. Erinnerungen, Bräuche, Kultur, Meinungen, Wissen – all das und mehr konstituiert sich aus Vergangenem. Denkmäler helfen uns, die Vergangenheit zu bewahren und zu verstehen. Schon Droysen bezeichnete die Denkmäler als Zeugen der Zeit aus der sie stammen. Denkmäler sind also zur Erinnerung bestimmt. Und Erinnerungen wecken Emotionen.

Wie sich diese Empfindungen äussern ist von Fall zu Fall verschieden. Vielleicht ist es wirklich nicht einfach, wenn man ein altes Haus erhalten will. Ich als Bewohnerin eines über hundertjährigen Hauses erfahre das am eigenen Leib. Und doch käme ich nie auf die Idee, es abzureissen weil es einfacher ist. Oder weil das Haus nicht mehr so makellos aussieht wie ein Neubau. Denn das Haus ist direkt mit meiner Identität verbunden. Seit meiner Geburt verbrachte ich einen Grossteil meines Lebens darin. Auf ähnliche Weise, wie mein Haus für mich identitätsstiftend ist, tragen auch Denkmäler zur Identitätsbildung unserer Gesellschaft bei. Und das ist Grund genug, den respektvollen Umgang mit unserer Vergangenheit zu beherzigen.

Bildquelle: BAZ

Die Recherchen zu dieser Story stützen sich auf die nachstehend genannten Quellen; wörtliche Zitate sind mit Seitenangabe nachgewiesen; die für diese Story besonders informativen Quellen sind mit * gekennzeichnet.

Sekundärliteratur

Böhmer, Roland: Neidhart im Bodenseegebiet. Zur Ikonographie der Neidhartdarstellungen in der Ostschweizer Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. In: Blaschwitz, Gertrud (Hg.): Neidhartrezeption in Wort und Bild. Krems 2000 (= Medium Aevum Quotidianum, Sonderband X), S. 30-52.

Böhmer, Roland: Bogenschütze, Bauerntanz und Falkenjagd. In: Lutz, Eckart Conrad, Thali, Johanna und Wetzel, René (Hgg.): Literatur und Wandmalerei I. Erscheinungsformen höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter. Freiburger Colloquium 1998, Tübingen 2002, S. 329-364.

Brunschwig, Anette, Heinrichs, Ruth und Huser, Karin (Hgg.): Geschichte der Juden im Kanton Zürich. Von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Zürich 2005.

Droysen, Johann Gustav: Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methologie der Geschichte. München und Berlin 1943.

*Fischli, Melchior: Geplante Altstadt. Zürich, 1920–1960. Zürich 2012 (= Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 79).

Lattmann, Silvana: Brunngasse 8. In: Naharaim 6 (2012), S. 38-63.

Pfister, Otto: Der Zähringer Durchstich. In: Schweizerische Bauzeitung 120 (1942), S. 232.

*Wild, Dölf und Böhmer, Roland: Die spätmittelalterlichen Wandmalereien im Haus «Zum Brunnenhof» in Zürich und ihre jüdischen Auftraggeber. In: Zürcher Denkmalpflege, Stadt Zürich, Bericht 1995/96, S. 15-33.

Wild, Dölf: Zürcher Stadtplanung und die Antiquarische Gesellschaft. In: Fischli, Melchior (Hg.): Geplante Altstadt. Zürich, 1920–1960. Zürich 2012, S. 7-10.

Stadt Zürich. Archäologie und Denkmalpflege. Bericht 1995/1996, S. 122-125.

Bildquellen

BAZ (Baugeschichtliches Archiv Zürich)

Böckli, Karl: Gässchenelend. In: Nebelspalter. Das Humor und Satire Magazin 54 (1928).

Fischli, Melchior: Geplante Altstadt. Zürich, 1920–1960. Zürich 2012 (= Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 79).

Manessische Liederhandschrift, Miniatur 92, fol. 273r.

Dank

Insbesondere danke ich Frau Lattmann, die uns im Rahmen des Seminars ihre Wohnung und die Malereien gezeigt hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Urs Baur für seine tatkräftige Unterstützung bedanken! Ebenfalls danke ich Herrn Meyer dafür, dass ich ihn begleiten durfte.

Dieser Beitrag entstand im Seminar Brunngasse 8 und Film (Prof. Dr. Hildegard Keller, Frühlingssemester 2018) am Deutschen Seminar der Universität Zürich.